技术异质性下我国碳强度减排目标在电力行业的可达性研究

鲜玉娇,赵孟真

(1.中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;2.中国矿业大学(北京)管理学院,北京 100083;3.中国矿业大学(北京)能源与矿业学院可持续发展与能源政策研究中心,北京 100083)

在我国控制CO2排放的努力中,实现电力行业的碳强度降低至关重要。首先,电力行业是我国最大的能源消费部门和碳排放部门[1-2],2020 年该行业的碳排放量约占我国总排放量的41.1%[3]。同时,我国电力供应以化石能源为主,2020 年我国超过60%的电力生产来自火力发电[4]。其次,自2013 年起我国开展了“以电代煤、以电代油、电从远方来”为核心内容的电能替代工作,电力行业已成为我国能源系统的核心[5]。因此,定量评估我国碳强度减排目标在电力行业的可达性,对国家控制CO2排放和实施碳减排政策及措施起着至关重要的作用[6]。

方向距离函数(DDF)方法因为可以区分期望产出和非期望产出,被广泛应用于效率及生产率分析中[7-10]。但是传统DDF 对效率的测算过度依赖于研究者对方向向量的选取,且研究者对方向向量的选择大多是任意的,因此并不能保证得到最大的效率提升潜力[11-12]。为了避免以上问题,Färe[13]、Hampf、Krüger[14]等提出了基于内生模型的DDF 方法,将方向向量作为变量放入模型中,以同时识别现有生产技术下期望产出增加和非期望产出下降的最大潜力。

此外,在对我国省域技术效率和生产率进行测度时,大多研究假设所有省份具有相同的生产技术[15-17]。事实上,我国各省份的电力行业在地理位置、社会经济条件、政策环境、发电燃料结构、以及发电技术水平等方面存在差异,不同省份电力行业所能达到的最优生产技术水平也会不同。在测度碳生产率和碳强度下降潜力时如果不考虑省份之间的生产技术差异,可能会得到有偏的测度结果。针对这一问题,本文尝试用共同前沿分析框架来解决生产技术在时间和空间上的异质性问题[18-20]。

综上,本文在以往研究的基础上,做了以下努力:首先,基于内生DDF 方法,构建碳强度最大下降潜力测度模型,通过识别碳强度下降的最大比例,为我国电力行业实现碳强度降低目标提供更合理的评估。其次,基于共同生产前沿技术,考虑我国30 个省份电力行业在时间和空间上的技术异质性,从技术效率变化、发电与控碳技术变革和最优技术引进角度为促进我国电力行业碳生产率增长的驱动力提供了更科学的解释。最后,分别对全国和省级层面“十四五”时期的碳强度目标进行了可达性评价,从宏观和中观的角度为制定我国电力行业差异化的减排目标和政策提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 共同生产前沿技术

假设生产系统中有N个决策单元(DMU),对于每个DMU,j(j=1,...,N),xj=(x1j,x2j,…,xij,…,xmj)∈Rm+,yj=(y1j,y2j,…,yij,…,ysj)∈Rs+,uj=(u1j,u2j,…,ufj,…,uhj)∈Rh+分别为其投入向量、期望产出向量和非期望产出向量。生产可能集T包含当前生产技术下所有可行的投入产出组合,可以表示为:

利用传统生产前沿技术测度效率和生产率时,通常会假设被评价的DMU 都是技术同质的,也就是所有的DMU 具有类似的生产技术水平。然而,这种假设条件通常与实际生产过程相悖。为此,本文基于Hayami[21]提出的共同生产前沿技术,通过对我国电力行业30 个省份跨时空的面板数据进行研究,构造共同生产前沿和小组生产前沿,以识别不同省份之间电力行业存在的技术异质性问题。

假设N个DMU 可以分为H个具有不同生产技术的组别,每个组包括Nh个观察值。其中=Nh。首先,可将第h个小组在t(t=1,2,…,T)时期的前沿生产技术集表示为Tht,包含了这个组t(t=1,2,…,T)时期的所有DMU。其次,小组跨期生产前沿是包络该小组在研究期间内所有前沿面而形成的一个新前沿面,包含了这个组T时期的所有DMU,第h组在整个T时期的跨期小组前沿生产技术集可以表示为ThI={Th1∪Th2∪…∪ThT}。最后,为了找到所有小组的最优技术水平,构建包络整个T时期所有组别的共同前沿生产技术集。该技术集包含了整个T时期所有组的DMU,表示为Tm={T1I∪T2I∪…∪THI}。

图1 展示了共同生产前沿和2 种小组生产前沿。以包含2 个小组在t1、t2、t3时期的样本为例,按时间顺序将每个组各个时期的组内生产前沿(GF)标记为g1、g2、g3,分别将各个组的跨期生产前沿(IF)标记为I1、I2,而共同边界生产前沿(MF)包络了这2 个IF,标记为m。

图1 共同生产前沿和小组生产前沿示意Fig.1 The joint production front and group production front diagram

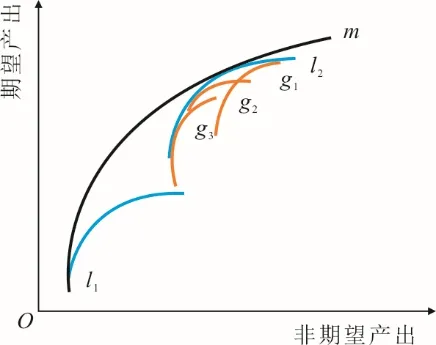

1.2 基于内生方向距离函数的碳强度最大下降潜力测度模型

DDF 模型首先由Chambers 等人[22]提出并进一步完善。该模型可以在保证期望产出增加的同时,减少非期望产出。DDF 模型一般有参数估计和非参数估计2 种形式,参数估计需要预先确定特定形式的生产函数,通常用于估计污染物的影子价格[23]。非参数估计如数据包络分析(DEA)模型不需要提前确定生产函数的形式,被广泛应用于效率和生产率的分析[24]。

产出导向DDF 的定义如下:

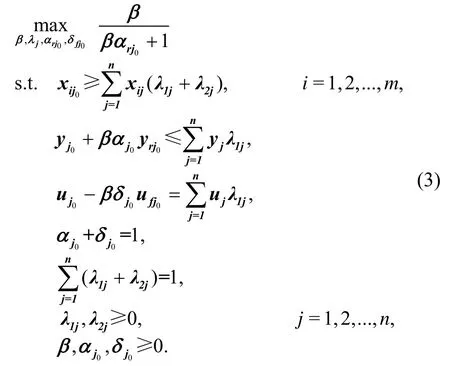

假设生产技术中只有1 个期望产出和1 个非期望产出(即CO2),则测度DMUj0碳强度最大下降潜力的DEA 模型可表示为模型3:

将DDF 方法引入共同生产前沿技术模型后,使用式(4)测量被评估DMU 与第h组组内生产前沿之间的距离,式(5)测量被评估DMU 与第h组组内跨期生产前沿之间的距离,式(6)测量被评估DMU所在小组与共同边界生产前沿之间的距离。

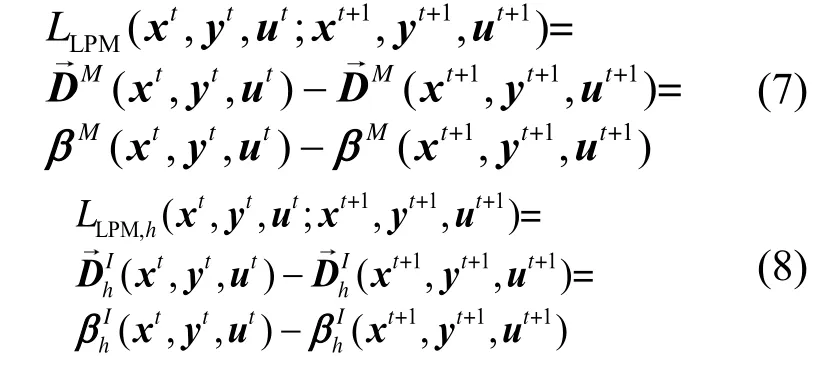

1.3 Luenberger 碳生产率指数及其分解

本文采用Luenberger 生产率指数(LLP)来表征我国不同省份电力行业碳生产率从t时期到t+1 时期变化的指标。LLP>0 表示生产率提高;LLP=0 表示生产率不变;LLP<0 则表示生产率下降。将LLP引入共同生产前沿技术后,第h组DMU 在共同生产前沿技术下的生产率指数(LLPM)和在跨期小组生产前沿技术下的生产率指数(LLPM,h)分别定义为:

使用式(7)测量t时期到t+1 时期组间的生产率变化,式(8)衡量的则是第h组组内t时期到t+1 时期的生产率变化。

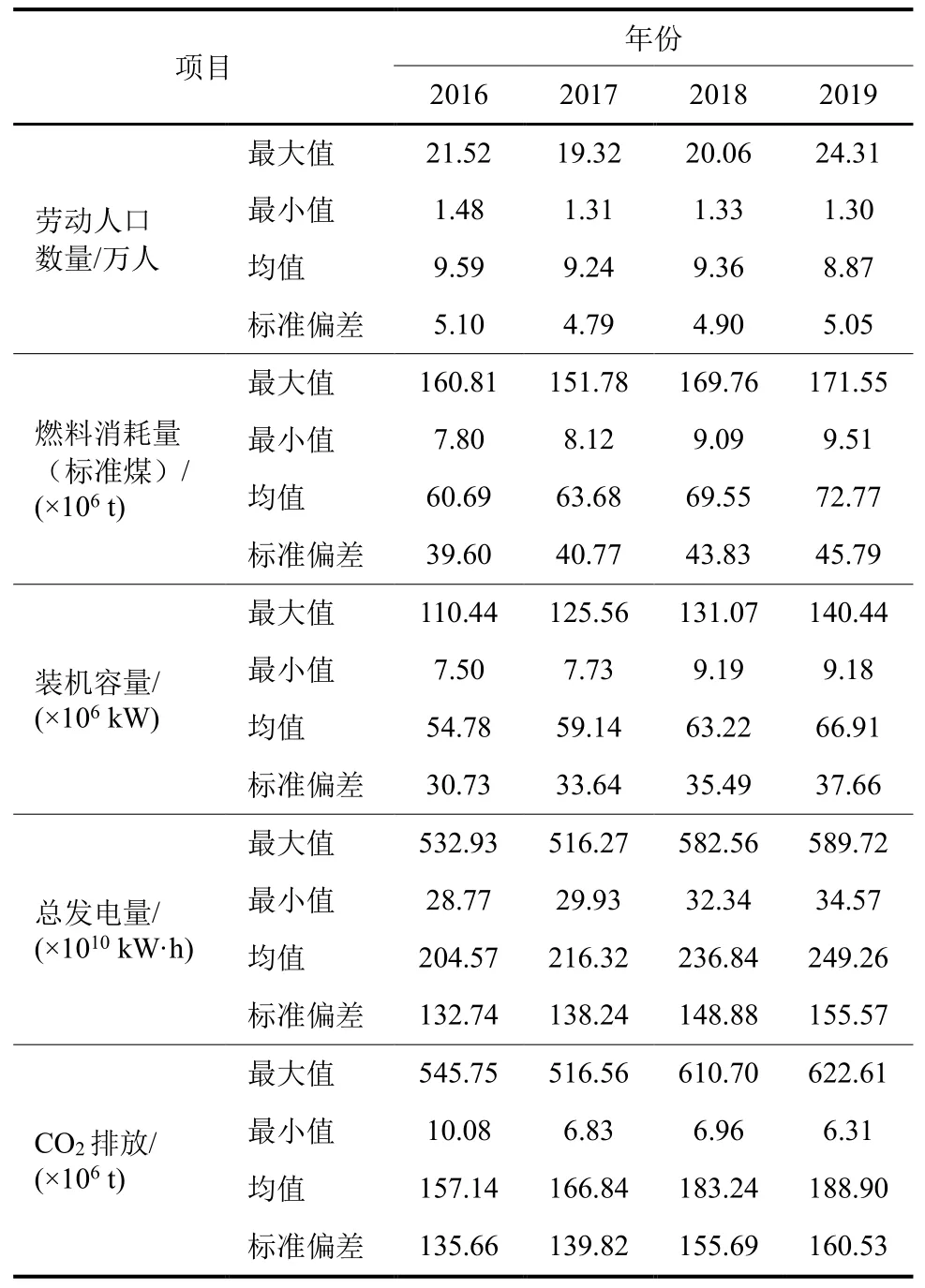

本文为了识别碳生产率变化驱动因素,在Chambers[25]和Färe[26]等对Luenberger 生产率指数进行效率变化和技术变化分解的启发下,将碳生产率变化的驱动因素从空间维度和时间维度分解为技术效率变化(TEC)、发电与控碳技术变革(TP)和组间最优技术进步(TGC)3 个子指标,具体可见式(9)和式(10)。

TEC 表示被评价DMU 朝向(TEC>0)或者偏离(TEC<0)GF 的变化,揭示出其对技术效率的追赶。TP 衡量组内IF 和每个时期GF 的差距,为被评估样本随时间产生的发电与控碳技术变革。TP>0 表示技术提高,TP<0 表示技术下降。TGC反映了技术异质性,表示小组在整个研究期间实现的最优技术进步(TGC>0)或退步(TGC<0)。

1.4 样本与指标选取

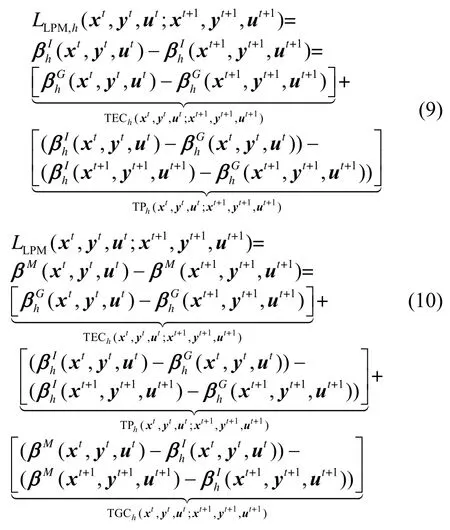

本文为了分析我国“十四五”期间碳强度目标在电力行业的可达性,收集了2016—2019 年30 个省及自治区和直辖市电力行业的面板数据,以计算各省碳强度的最大减少百分比。西藏、香港、澳门和台湾由于数据缺失且不参与我国节能减排政策,故不计入样本。

根据本文采用的技术方法,模型包含3 个投入指标(劳动人口数量、燃料消耗量、装机容量)、1 个期望产出指标(总发电量)和1 个非期望产出指标(CO2排放)。表1 是对各个指标的描述。

表1 2016—2019 年我国30 个省份电力行业投入产出数据Tab.1 The input and output data of power industry of 30 provinces in China from 2016 to 2019

本文中用到的劳动人口数量整理自《中国工业统计年鉴》(2017—2020);发电量、装机容量和燃料消费量数据来自wind 数据库;CO2排放是根据《中国能源统计年鉴》(2017—2020)中地区能源平衡表里火电发电与供热消耗的各种能源消费量计算得到,其中碳排放系数来自联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)[27]。

1.5 组别划分

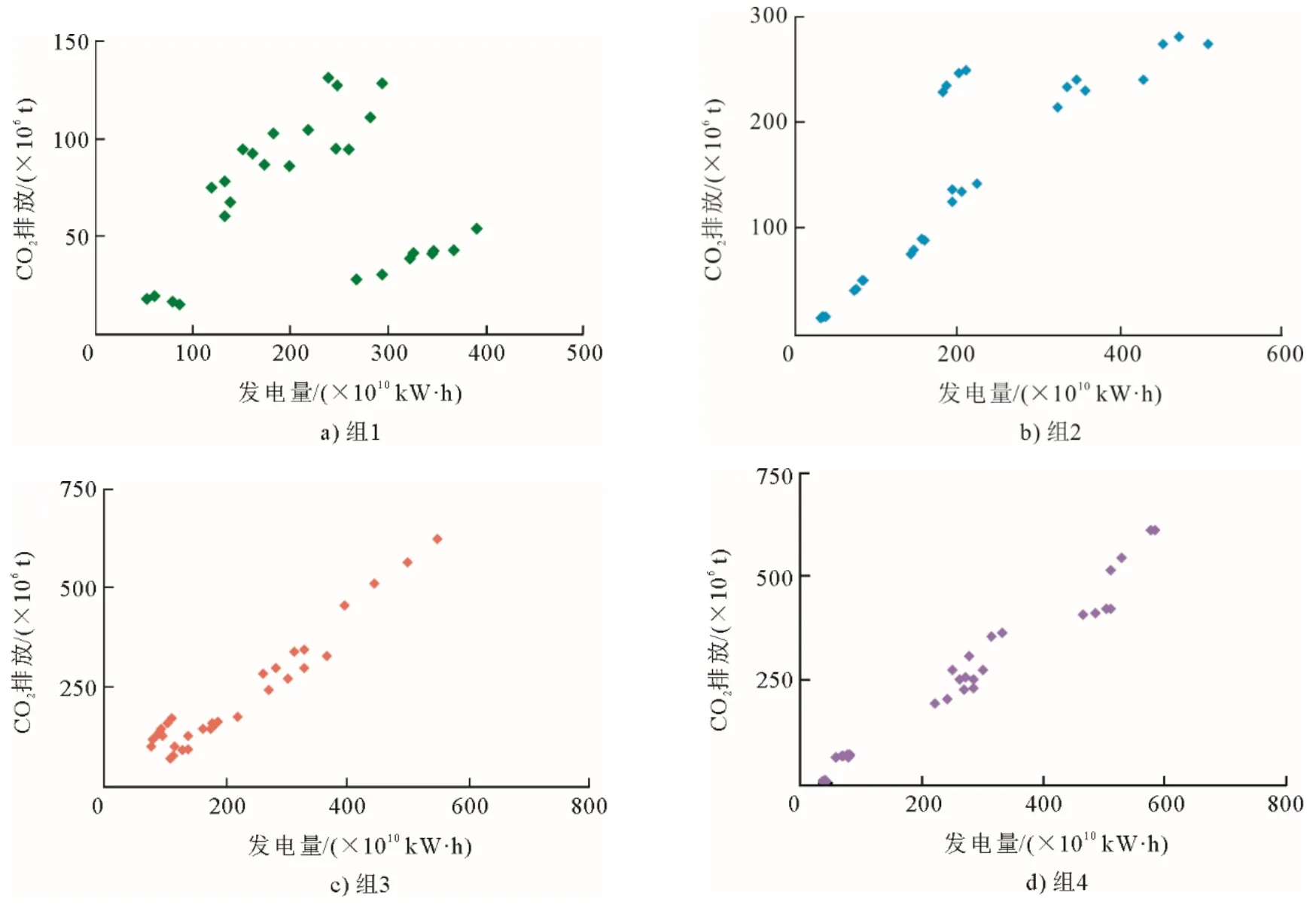

根据各省经济发展水平、碳强度目标水平、发电量以及化石能源消耗占发电总能耗的百分比,把30 个省份分成了4 组,分别是化石能源发电低占比区、化石能源发电中占比区、化石能源发电高占比区以及化石能源发电主导区,并将其简称为组1、组2、组3 和组4。各组化石能源在发电总能耗中的占比区间分别是(0,55%]、(55%,75%]、(75%,90%]、(90%,100%]。分类的主要原因是由于生产技术上的异质性:一方面,不同的能源类型有不同的碳排放系数,因此发电过程中的能耗结构会直接影响CO2排放量;另一方面,每种能源类型都有其相应的发电机组和技术能力,这种分组可以区分不同发电技术下的不同发电机组。图2 展示了4 个组发电量和碳排放的关系。由图2 可以看到,2016—2019年期间各组生产技术确实存在显著差异。图3 呈现了各个组别所包含的省份在地理上的分布。

图2 2016—2019 年期间4 组地区的发电技术差异Fig.2 The differences in power generation technologies among the four groups of regions during 2016—2019

图3 4 组地区在地理位置上的分布Fig.3 The geographical distribution of four groups of regions

2 实证分析

2.1 国家层面碳强度减排目标的可达性分析

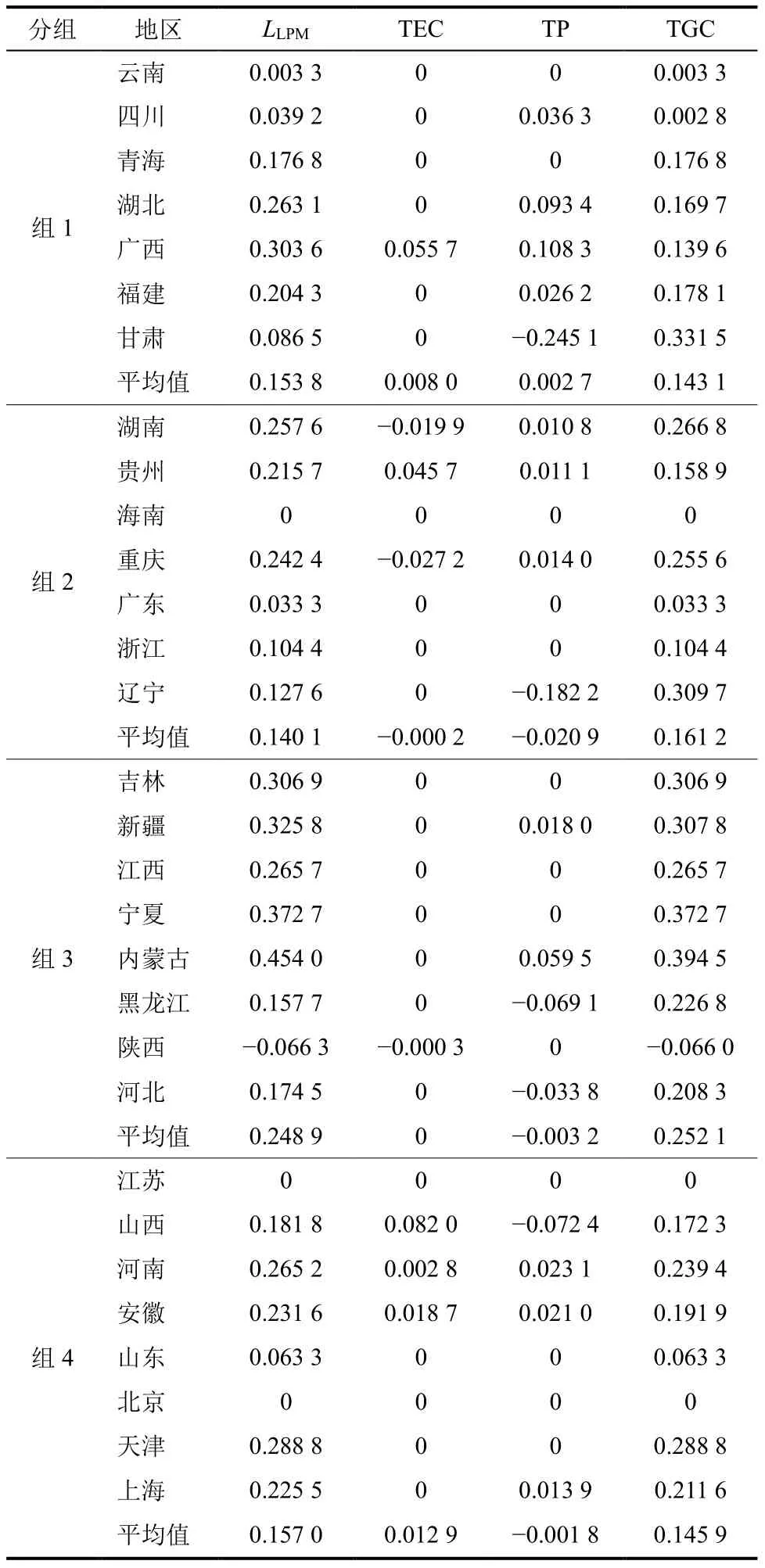

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》将“单位GDP 二氧化碳排放降低18%”作为全国经济发展的主要指标之一,为了探究该目标在我国电力行业完成的可能性,本文将该目标与GF、IF 和MF 代表的3 种生产技术下组内和全国平均的CO2强度下降最大百分比进行比较,结果见表2。

表2 3 种生产技术下碳强度的最大下降百分比 单位:%Tab.2 The maximum percentage reduction of CO2 emission intensity with three production technologies

表2 数据计算过程如下:

首先,第h(h=1,2,3,4)组在每年的组内生产前沿(GF)包络第h组在当年的7(或8)个省份,基于模型3 可以计算出这7(或8)个省每年的碳强度最大下降百分比,再通过4 年的结果得出各省2016—2019 年的年均碳强度最大下降百分比,并得出各组均值和全国均值。

其次,第h(h=1,2,3,4)组在2016—2019 年间的组内生产前沿(IF)包络第h组涵盖省在4 年间观测值(共28 或32 个DMU),基于模型3 可以计算出这28(或32)个DMU 的碳强度最大下降百分比,并得到第h组涵盖各省2016—2019 年的年均碳强度最大下降百分比以及该组均值,再通过合并4 组结果得到全国均值。

最后,2016—2019 年间的共同生产前沿(MF)包络4 个组在4 年间的120 个观测值,基于模型3可以计算出120个DMU 的碳强度最大下降百分比,以计算30 个省2016—2019 年的年均碳强度最大下降百分比,并计算各组均值和全国均值。

由表2 可见,4 类地区在3 种生产技术下的碳强度下降潜力均大于0,说明各地区电力行业2016—2019 年的生产技术和生产效率均得到提高。在GF 生产技术下,各地区的碳强度下降潜力有限,全国电力行业的碳强度最大下降百分比平均值为1.94%,说明只通过提升发电厂的技术效率远不能完成国家碳排放降低目标。

在IF 生产技术下,本文可在2016—2019 年研究期内的任意年间实现中期提升发电厂的技术效率并对发电技术进行改进,同时也可以实现控碳技术的进步。此时全国电力行业最大碳强度下降百分比的平均值为10.14%,与GF 技术相比有很大提升,但是仍达不到碳强度下降18%的国家目标。4 种地区的碳强度下降效果差距不大,范围在7.68%~12.13%;且随着化石能源发电占比的增加,碳强度下降的百分比反而降低:这意味着中期非化石能源发电技术的效率提升和改进会对碳强度下降有较大的贡献。

在MF 生产技术下,可以看到,通过共同提升发电厂的技术效率以及进行发电和控碳技术升级,同时进行组间的技术引进,全国平均碳强度下降44.75%,超额完成国家碳强度降低目标。同时,4 种地区的碳强度下降百分比均大大超过国家碳减排目标:高化石能源区达到最大的碳强度下降百分比,为65.89%;低化石能源区最低,但也能达到30.18%。

2.2 省级层面碳强度减排目标的可达性分析

截至目前,各省“十四五”时期的碳强度目标大部分还未发布。考虑到全国层面“十四五”时期的碳强度目标与“十三五”时期保持一致,本文沿用各省“十三五”时期的碳强度目标来分析省级层面碳强度目标的可达性。

图4 显示了3 种生产技术下30 个省份的最大碳强度下降百分比。各省目标比较可以看出,在不同技术下碳强度最大下降百分比差异很大,但是总体上均是在MF 生产技术下碳强度下降得最多且远高于IF 和GF 生产技术。

图4 中从云南到上海是按照化石能源发电能耗占发电总能耗的比例从小到大依次排序的。从区域角度可以看到,碳强度降低潜力最多的地区集中在组3,表明这部分地区有良好基础来实现化石能源到新能源发电的过渡。具体而言:

首先,有11 个地区(云南、四川、青海、湖北、福建、海南、广东、浙江、江苏、山东、北京)在3 种生产技术下达到的碳强度下降百分比均低于省目标。原因可能有2 种:1)有些省份电力行业产生的CO2排放量相对较少,如北京、青海、海南、云南、四川,因此提升技术和效率产生的减排量就会较小;2)这些省份大部分经济发展水平较高,发电行业原本就处于较高的技术水平和生产效率减排潜力较小,如浙江、广东、江苏、山东。

其次,有6 个地区(广西、甘肃、辽宁、贵州、黑龙江、山西)碳强度的降低潜力在IF 生产技术下和MF 生产技术下均高于其省份目标,说明它们可以通过效率提升,以及发电与控碳技术的升级和组内中短期技术转移来实现“十四五”省份碳强度减排目标。

最后,有13 个地区(湖南、重庆、河北、内蒙古、吉林、江西、陕西、宁夏、新疆、天津、上海、安徽、河南)只能在MF 生产技术下完成省目标。这表明,为了实现碳强度下降的省目标,这些地区不仅要在中长期提升效率和升级技术,还需要省间技术转移和发电能源结构优化。

2.3 不同组别的碳生产率变化及其驱动因素分析

在本文中碳生产率表征既定投入下的碳强度。为了帮助各地区制定更加合理的CO2减排目标和政策,有必要评估区域技术异质性下的我国电力行业碳生产率变化,并依据方法部分介绍的碳生产率分解对碳生产率变化的驱动因素进行分析。

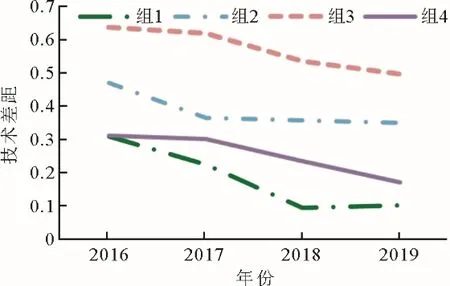

图5 展示了4 组地区的生产技术差距(TG),分别用每个组的跨期生产前沿到共同前沿的距离表示。由图5 可以看到,4 种地区的技术差距在研究期间均有下降的趋势,说明随着时间的推移,各组的最优技术都有所提升,组间差距逐渐缩小。从2016 年起,组1 代表的化石能源发电低占比地区就拥有最优的生产技术,是共同生产前沿的主要支撑。这意味着新能源发电为发电技术调整的方向,各地区的电力行业为了提升碳生产率,会将发电结构向新能源转变。

图5 4 组地区的组间技术差距Fig.5 Technology gap between the four groups of regions

图6 展示了全国平均和各组平均碳生产率指数LLPM在2016—2019 年的变化趋势及其驱动因素。对于全国来讲,LLPM在研究期内结果均大于0,即存在连续增长;但随着时间推移增长速度减缓,2016—2017 年期间LLPM增幅最大,达到0.404;2018—2019 年期间仅增长0.054。通过其驱动因素分解可以看到,TGC(组间最优技术的引进)对2016—2017 年全国平均LLPM的增长起主导作用,可能的原因是2016—2017 年为我国“十三五”规划执行首期,政府通过宏观政策调控使先进的发电与控碳技术在地区间交流,从而带来全国平均碳生产率的明显增长。但随着时间的推移,各地发电效率和技术都得到不同程度的提升,地区之间的技术差距越来越小,因此TGC对LLPM的促进作用也随时间呈现减缓趋势。到2018—2019 年,TP 和TGC 的增长效应相当,共同主导了LLPM的小幅提升。

图6 2016—2019 年期间全国和4 组地区LLPM 变化及分解Fig.6 Change and decomposition of LLPM in China and four groups of regions during 2016—2019

对4 个组别的LLPM及其驱动因素而言:

首先,对于各组的LLPM,除了组2 在2017—2018 年期间的LLPM出现了约0.015 的下降,其他组研究期内的LLPM均大于0,且各组均在2016—2017 年期间增长最多。组3 实现了2016—2019 年整个研究期间LLPM累计最高的增长,达到0.75;其余3 组地区增长水平相当,范围从0.42 到0.47。

其次,对于各组的TEC,化石能源发电占比最高的组4 在2017—2018 年期间增幅最大,为0.044;其他组别各期的TEC 变化对其LLPM的影响可忽略不计。这表明化石能源发电主导的地区在效率追赶效果上表现最好,能够带来最多的发电效率提升,可能原因是这些地区更加重视电力生产效率提升。

最后,各组的TP 均呈现随时间增加的趋势,这与全国平均TP 的变化趋势相符。可以预计,随着时间推移,TP 带来的碳生产率增长作用会愈加明显。组1 和组2 在2018—2019 年期间TP 分别增加了0.025 和0.060,主导了当期LLPM的增加,说明新能源发电资源禀赋高的地区在电力生产和控碳技术改造和设备升级方面有更加明显的优势。除此之外,各组在所有时期均是TGC 主导了各期的LLPM的增加。除了2018—2019 年期间组1 的TGC 出现0.008 的下降,其他组别在各期都会产生组间最优技术进步。小组结果再一次说明了跨区域的发电技术和控碳技术引进是碳生产率提高的最大驱动力。

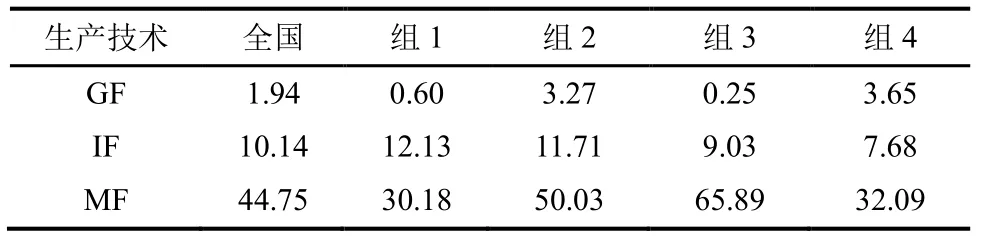

表3 将30 个省份按照化石能源发电能耗占发电量总能耗的比值从低到高依次排序,并列出了各省2016—2019 年平均碳生产率指数及分解因素。首先,海南、江苏、北京的LLPM在研究期内均无变化。其次,全国只有陕西出现了LLPM的下降,通过分解可以看到,是由于TEC 和TGC 均小于0,即陕西在研究期内可能出现由技术效率下降和最优技术退步导致的碳生产率下降。最后,对26个LLPM实现增长的地区分析可以看到,各地区LLPM增长范围从0.003 3 到0.454 0,内蒙古实现了所有省份LLPM最高增长。接着在对LLPM进行分解时发现,TEC 变化范围从-0.027 2 到0.055 7,数值和波动都很小,对LLPM的影响微弱。云南、青海、广东、浙江、吉林、江西、宁夏、山东和天津等9 个地区均是只由TGC 的增长引起,因此想要碳生产率增长必须通过跨区域的发电技术和控碳技术引进来实现。四川、湖北、福建、新疆、内蒙古和上海等6 个地区的LLPM是由TP 和TGC 的共同增长引起的。甘肃、辽宁、黑龙江、河北、山西等地出现了平均发电与控碳技术退步(TP<0),但是都被TGC 带来碳生产率增长所抵消,即TGC是LLPM增长的主要驱动因素,且呈现串联变化。这一结论还可被各组平均值中TGC与LLPM的比值印证。

表3 2016—2019 年30 个省份平均碳生产率变化及分解Tab.3 Change and decomposition of average carbon productivity in 30 provinces from 2016 to 2019

3 结论与政策建议

3.1 结论

在我国,电力行业在能源消耗和CO2排放中占了相当大的比重,是我国实现碳减排目标最重要的部门之一。本文通过技术异质性下的内生DDF 模型,基于2016—2019 年的省级面板数据探讨了我国电力行业能否实现“十四五”规划中提出的全国和省级碳强度降低目标。结果发现,即使所有发电机组都处于效率最高的生产前沿,只在短期和中期通过提高技术效率或升级发电与控碳技术,各组实现“十四五”时期国家CO2强度降低目标都是不可行的。但在长期通过区域间的技术转让和发电燃料结构的有效调整,4 个组的平均最大碳强度下降潜力分别为30.18%、50.03%、65.89%和32.09%,全国平均下降44.75%,远高于全国碳强度降低目标。此外,从省份角度来看,不同地区对碳强度的最大减排潜力也有所不同,因此各个地区应该根据自身情况制定差异化的减排目标和政策法规。本文还采用了Luenberger 生产率指数评估了各组及其所含省份的碳生产率变化,并将其进一步分解为技术效率变化、发电与控碳技术变革和组间最优技术引进,这有助于识别出碳生产率增长的主要驱动因素。最终结果表明:

1)在共同边界生产前沿面上,化石能源发电低占比区和化石能源发电主导区的减排潜力要小于其他地区。可能的原因在于化石能源发电低占比区的可再生能源发电占比相对较高,在发电量相同的情况下,产生CO2排放量较少。而化石能源发电主导区主要依靠火力发电,因此技术较先进,单位发电量煤耗降低空间相对较小。

2)全国平均碳生产率在各期均实现增长,但增长速度随时间减缓。从省份来看,除了陕西省出现了微弱下降,其余各省份在2016—2019 年期间平均每年得到范围在0~0.454 的不同程度的提升。从组别来看,化石能源发电高占比区的碳生产率增长最为明显,研究期内平均每年增加0.248 9。

3)通过对碳生产率驱动因素的分解发现,化石能源发电主导区的技术效率追赶效应最明显,只有化石能源发电低占比区表现出了发电与控碳技术变革进步,而化石能源发电高占比区的组间最优技术引进高于其他组别。对所有群组和地区而言,跨区域的发电和控碳技术转移产生的组间最优技术引进是对其碳生产率增长起主要驱动作用的因素。

3.2 政策建议

基于上述结论,本文提出以下建议:

首先,政府在制定电力行业减排目标时应充分考虑不同地区碳强度的最大减排百分比各不相同,各个地区应该根据自身情况制定差异化的减排政策法规。化石能源发电低占比区应大力推动煤炭和新能源优化组合,加强煤电兜底保障功能。化石能源发电主导区在提升火力发电效率和技术的同时,也要进行发电能源结构向可再生能源调整。

其次,由于短期内各群组和整体碳生产率进步的潜力有限,可以在长期通过区域间技术转让、引进更多的可再能源以及淘汰落后的发电机组,来实现有效的碳排放控制和技术进步。

最后,推进利用政策控制与市场调控相结合的方式促进电力行业节能减排。2021 年全国碳排放权交易市场(ETS)在电力行业启动,共纳入发电行业2 100 多家企业,覆盖CO2排放量约45 亿t。因此应尽快完善相关的交易制度和法律法规,积极利用ETS 的市场激励作用,促进电力行业的能源效率提高和能源结构转型。