成都建设世界赛事名城的战略导向与路径优化

柳 伟 ,宋 昱 ,李中庆 ,李祖明 ,陈 珙 ,刘洪民 ,闵作玲

创建世界赛事名城是成都确定的“三城三都”建设目标的重要一环,是激活赛事经济建设全国经济中心的重要动力,是扩大开放格局建设国际门户枢纽城市的重要窗口,亦是成都对标国际、面向未来,加快城市国际化进程的战略之举。

当前学术界针对国内体育城市的研究主要集中在北京、上海。如有研究从与世界城市融合建设、2022 年冬奥会举办等不同维度出发,对北京建设国际体育中心城市展开研究[1-2],有学者对上海建设全球著名体育城市的内在逻辑、体育产业发展、体育赛事体系构建进行了系统研究[3-4]。而针对成都创建世界赛事名城的研究成果较少。现有研究中,鲍明晓围绕世界赛事名城建设对成都发展的战略作用进行了探讨[5];宋昱等对成都建设世界赛事名城的保障机制进行了研究[6]。现有成果对成都世界赛事名城建设虽有一定借鉴价值,但尚不能为其提供充分的理论支撑和实践指导。随着国家发展战略转型和治蜀兴川主要任务的深化,成都世界赛事名城建设也进入了新的发展阶段,如何科学研判内外发展环境,厘清未来世界赛事名城的建设思路,成为一项必须深入思考的重要课题。

1 城市发展与体育的价值

城市是人类改造自然环境的产物,是人们生产和生活的重要载体。进入新阶段,城市发展重点正从规模增长向质量提升方向转变;汇聚多方力量增强城市活力、完善城市功能,共同运营好城市是城市发展的新趋势。从城市与体育的关系来看,当城市发展到能够聚集足够的体育要素,并形成稳定的体育需求和产品供给时,体育就呈现出独立的经济形态,参与并影响城市发展。从这个意义上说,体育与城市发展相辅相成、相互赋能,具有耦合效应。

后工业时代,随着产业分工的细化与服务业异军突起,城市发展理念快速转型,由原来的“硬实力”竞争转向“软实力”竞争。体育在与城市的互动中带动了城市形象的迭代升级,发挥出形塑城市的重要作用。以体育赛事等为代表的多元形态,推动城市获得人才、信息、投资等更多维度的发展资源。体育因其显著的社会效应而成为激活城市经济、提升城市竞争软实力的重要因素。另外,作为“五大幸福产业”“六大消费工程”“十大扩消费行动”的组成部分[7],现代体育兼具经济效能、健康观念、生态效应等多方面的价值属性,融合了低碳、和谐、幸福、包容等城市发展理念,展现出人类社会思想拓展和与自然生态融合的价值升华。由此,世界各大城市竞相建设全球著名体育城市,实际上是对“体育让城市更精彩”[8]这一论断的理性实践。

成都作为中国内陆特大城市,是成渝地区双城经济圈国家战略布局的“双核”城市之一,拥有雄厚的资源承载力、科技承载力、人口承载力。加快其国际化进程既是国家发展战略的内在要求,也是城市自身发展的现实之需。近年来,成都以体育赛事为抓手积极创建世界赛事名城,推动高端资源要素加速汇聚,已取得初步成效。2021 年9 月《成都世界赛事名城建设纲要》(以下简称《纲要》)正式发布。《纲要》提出了成都体育“三步走”的目标和打造“两都四中心一极”的世界赛事名城任务体系。进入新的发展周期,应充分借鉴国内外发达体育城市的经验,总结成效、分析不足,围绕《纲要》确定的目标和任务积极探索具有成都特色的世界赛事名城发展路径,全面提升国际国内大赛的乘数效应,助推成都加快向现代化、国际化大都市迈进。

2 国内外著名体育城市发展经验

体育与全球城市发展具有较强的耦合性[9],发达城市往往依托强大的经济基础,借体育赛事产业发展大势,加快创建全球著名体育城市。从国外来看,以伦敦、巴黎、东京、洛杉矶等为代表的全球顶尖体育城市,其发展历史悠久、根基厚实,成为体育城市建设的标杆和典范。从国内来看,以北京、上海为代表的新兴体育城市,凭借其独特的区位优势和经济基础,创建全球著名体育城市成效显著。无论是国内还是国外著名体育城市,其特色各一,优势各异,具有不同的竞争力和影响力(见表1)。

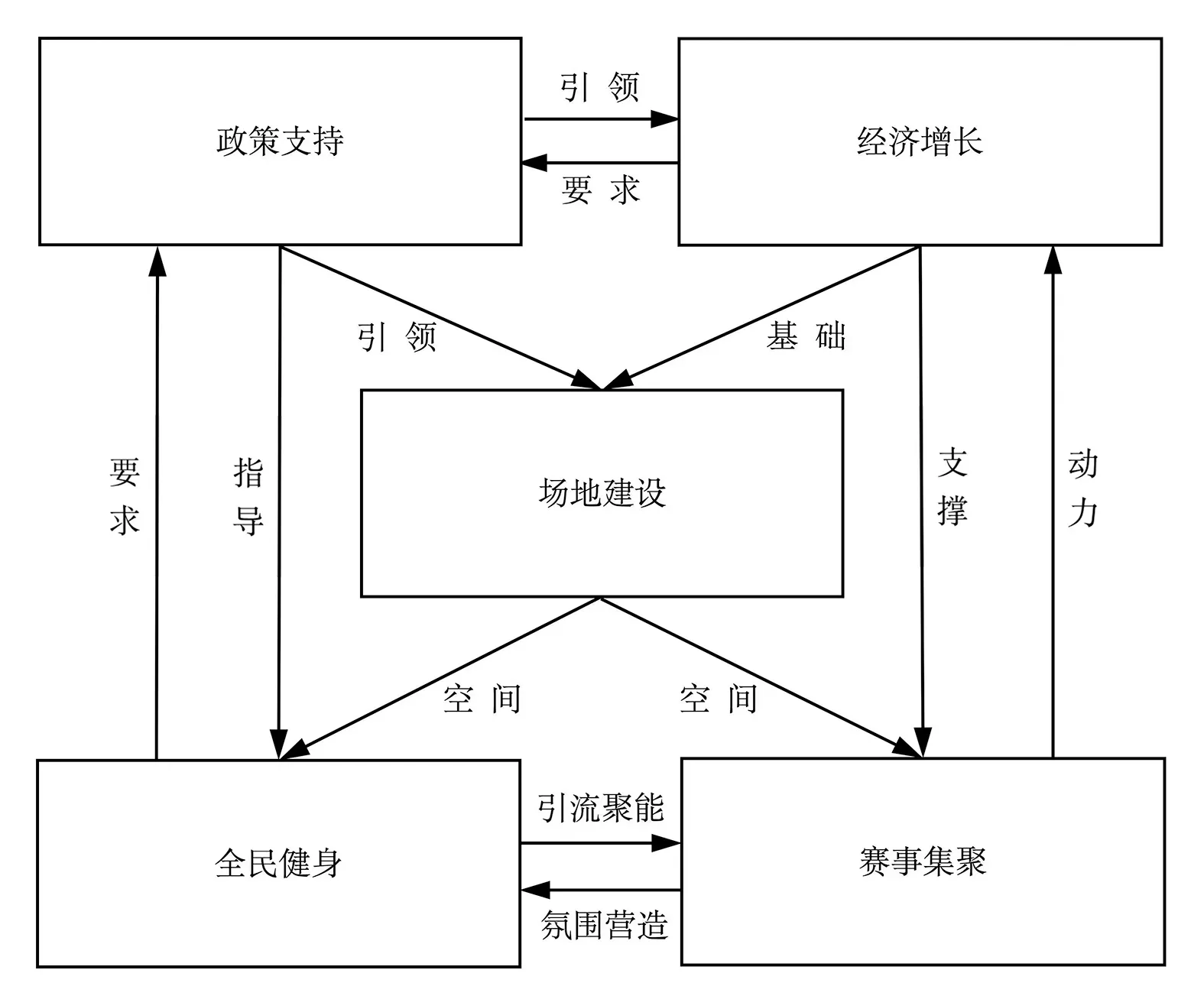

表1 国内外著名体育城市发展特点Table 1 Development characteristics of famous sports cities at home and abroad

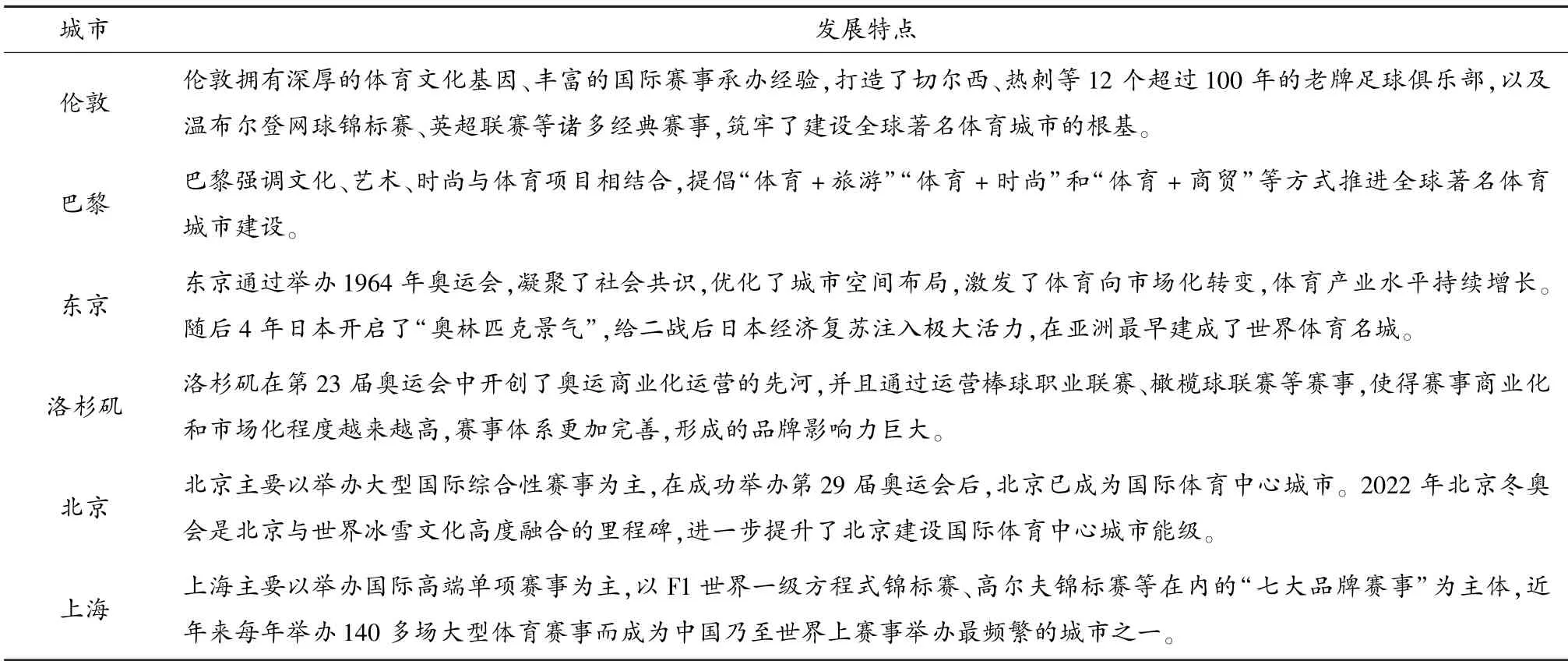

纵观国内外著名体育城市,它们不仅是体育赛事活动高度集聚的节点城市,也是具有强大国际影响力和区域辐射能力的中心城市[12]。这些城市各具特色,但都拥有国际著名的体育俱乐部、体育明星,众多全国性或国际性体育组织、体育跨国公司,以及浓厚的体育文化氛围等条件作为支撑。而全球著名体育城市的创建将不断优化城市的发展空间,促进城市文明建设,增强城市经济活力,凝聚社会共识,提升城市的国际知名度,而被影响的这些因素与全球著名体育城市之间又有着如图1 所示的相互关系。

图1 建设全球著名体育城市的作用和支撑条件Figure 1 The role and supporting conditions of building a world-famous sports city

3 成都建设世界赛事名城的战略导向

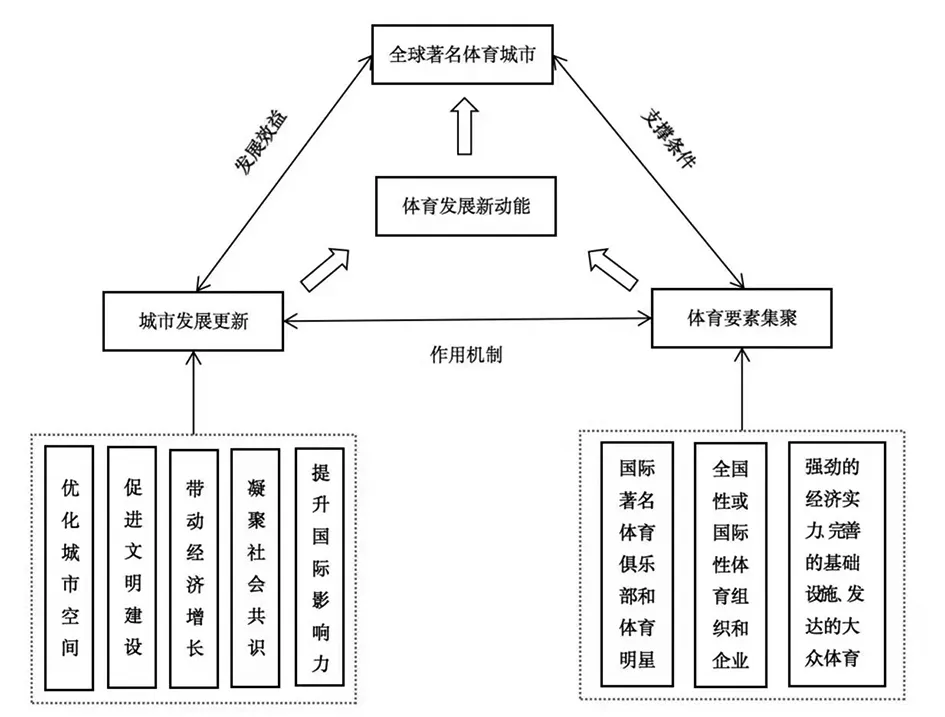

2018 年12 月,成都市委办公厅《成都市建设世界赛事名城三年行动计划(2018 -2020 年)》提出经过三年的努力,体育场馆规划建设全面启动、品牌赛事培育初具规模、体育引领城市经济结构转型升级的创新发展动能逐步显现等发展目标。为此,成都始终坚持“谋赛、营城、兴业、惠民”的体育发展理念,在实践过程中构建了以政策支持、场地建设、全民健身、经济增长、赛事集聚为内容支撑的“五向拓展”战略导向(见图2),推动世界赛事名城建设取得积极成效。在2019 全世界赛事影响力(GSI)的城市榜单上,成都从2018年的第89 名跃升至第28 名;在2020 年《中国城市海外影响力分析报告》中成都的国际体育赛事指数全国第二[13]。

图2 成都建设世界赛事名城的战略导向Figure 2 The strategic orientation of Chengdu in building a world-famous city of sport events

3.1 政策支持引领新发展

政策工具是建设世界赛事名城的方向指引和保障支撑,在多重政策的引领下,成都的世界赛事名城建设正驶入快车道。近年来,成都市相继印发了《成都市建设世界赛事名城三年行动计划(2018 -2020 年)》《成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展的若干政策措施》等指导性文件,从3 年行动的战略规划,到对诸多发展瓶颈的突破,再到市场的规范化运作,始终聚焦世界赛事名城建设的重点领域和关键环节,逐步逐级引导政、企、社三方力量有序参与,为市场拓展塑造了良好的营商环境。

3.2 经济增长注入新动能

世界赛事名城建设与经济增长相辅相成。当前,随着各项高级别品牌赛事加速汇聚,大型体育场馆拔地而起,体育产业示范基地、体育服务综合体等快速构建,成都为世界赛事名城建设提供了强大的内容和功能支撑,全市体育产业发展也进入黄金时期。据统计,2015 年体育产业总产值和增加值分别为392.24 亿元、140.42 亿元,到2019 年总产值和增加值分别增加到732.6 亿元、258.70 亿元,呈现出持续增长的发展态势,体育产业增加值占全市生产总值(GDP)的比重从1.3%增加到1.52%,高于全国1%的总体水平。2020年成都市体育产业总产值突破800 亿元,是2015 年的2 倍有余,体育产业总规模居全国第五[14]。此外,成都市政府以创建世界赛事名城为契机,将体育产业融入全市经济社会发展大局,通过赛事举办、基地打造等方式,加快统筹城乡,积极破解发展不平衡不充分的难题。

3.3 赛事集聚开拓新航道

高级别国际赛事的引进和自主品牌赛事的培育是建设世界赛事名城的关键环节。2019 年成都高标准举办了世界警察和消防员运动会等32 项国际赛事,获得相关国际体育组织授予的“黄金主办城市”“卓越贡献城市”等多项殊荣。同年12 月,亚洲体育舞蹈联合会总部落户成都,实现全市国际体育组织总部落户“零”的突破。此外,成功申办了第31届世界大学生夏季运动会、2025 年世界运动会等重大国际赛事。从自主品牌赛事的培育来看,成都马拉松成为中国首个世界马拉松大满贯联盟的候选赛事、“熊猫杯”国际青年足球锦标赛成为国内独创的赛事亮点、天府绿道与龙泉山城市森林公园打造了多样化的地方特色赛事,初步树立了世界赛事名城的品牌形象。

3.4 全民健身焕发新活力

全民健身既是建设健康中国和体育强国的内在要求,也是建设世界赛事名城的重要根基。近年来,成都不断完善全民健身场地设施,广泛开展群众喜闻乐见的全民健身活动,加快构建网络化的全民健身公共服务体系。围绕“运动成都”和“爱成都·迎大运”两大主题、“天府绿道健康行”和“社区运动节”两大品牌,广泛开展具有“成都特色”的全民健身赛事活动。建立并发布了“运动成都·体育生活地图”和“体育锻炼适宜指数”;加速全民健身与现代科技深度融合等多重举措相得益彰,加快推进全民健身事业高质量发展。据统计,2020 年,成都市组织开展各类全民健身活动场次超过4 500 场;在“最具运动活力城市”评选中,成都位居新一线城市榜首。

3.5 场地建设取得新突破

成都持续强化大型体育场馆建设,补齐全民健身场地设施短板。体育场馆方面,按照《成都市城市总体规划(2016-2035)年》规划要求,未来20 年将兴建34 座大型体育场馆设施。现已建成东安湖体育公园、凤凰山体育公园等在内的13 处大型体育场馆设施,改建扩建了36 处场馆,初步构建起了各区县“一场一馆一池”的标准体系。全民健身场地设施方面,坚持以盘活城市存量资源、空间为抓手,开拓了多样化、便民化的“家门口”运动新空间,加速构建高品质、有黏性的15 min 健身圈。截至2020 年底,成都各类体育场地数量超50 000 个,人均体育场地面积达到2.17 m2[15]。此外,“十四五”期间,成都计划在全市兴建200 个未来公园社区,将极大拓宽全民健身场地空间。

4 成都建设世界赛事名城面临的主要问题

4.1 外部问题

第一,外部环境错综复杂。一方面,随着百年未有之大变局的演进和世纪疫情的叠加影响,今后一段时间国际赛事举办面临较大的不确定性,风险危机需要把控。另一方面,随着国际影响力和竞争力的提高,诸多国际赛事在我国举办,各经济发达城市争相提出创建国际体育城市的目标(见表2)。聚焦“十四五”,区域和城市的体育综合实力和文化软实力竞争更趋激烈,在建设世界赛事名城的征程上,成都如何利用自身特质塑造优势,在与国内城市竞争中脱颖而出、彰显特色,面临着竞争与挑战。

表2 国内主要城市建设全球著名体育城市发展目标Table 2 Development goals of major domestic cities in building world-famous sports cities

第二,区域发展不平衡。从成渝地区来看,成都和重庆作为经济圈的核心城市,两极独大,如何疏解主城功能形成扩散效应,带动城市群整体联动有待深思。从四川5 个经济区发展来看,2018、2019 年成都平原经济区的总产出分别为994.74 亿元、1 116.23 亿元,其他4 区(川南经济区、川东北经济区、攀西经济区和川西北生态经济区)在2018 年、2019年的总产出为415.9 亿元、466.44 亿元。基于经济发展水平的差异,成都平原经济区体育产业总产出远高于其他四区。据统计,成都市体育产业总规模超过省内其他20 个州市体育产业规模的总和[16],极化效应凸显。从城乡发展来看,由于在资源配置、公共服务体系、收入水平等方面有较大的差距,城乡体育发展不平衡不充分的问题显著。据《2020 年成都市国民经济和社会发展统计公报》显示,2019 年成都城镇居民人均可支配收入为48 593 元,农村居民人均可支配收入为26 432 元[17]。新时期如何借力乡村振兴战略,推动城乡体育均衡发展,面临较大挑战。

4.2 内部问题

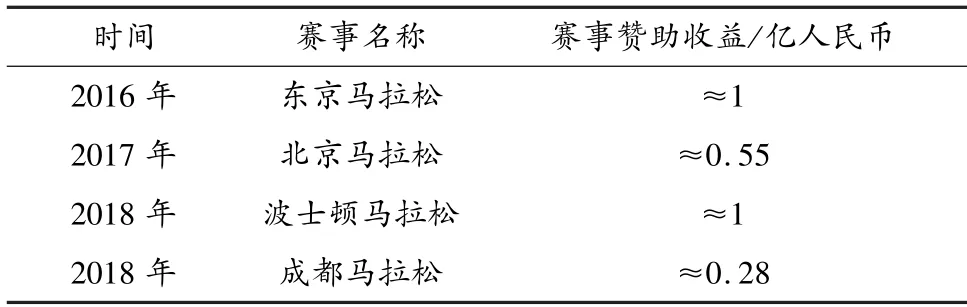

第一,体育赛事体系不优。近年来,成都在国际赛事承办和本土品牌赛事培育方面不断发力,2018 年至2020 年成都承办了67 项国际体育赛事,具有自主品牌和成都文化特色的赛事达40%。但还面临着市场开发能力不足、供需矛盾突出、组织运营管理水平不高等问题,制约了赛事价值功能的开发。例如,作为世界马拉松联盟大满贯候选赛事的成都马拉松与东京马拉松、波士顿马拉松、北京马拉松等赛事相比市场开发还有较大的差距(见表3)。

表3 国内外知名马拉松赛事赞助收益Table 3 Sponsorship income of well -known marathon events at home and abroad

第二,职业体育根基薄弱。成都职业体育无论是质量、数量、效益等方面与全球著名体育城市相比差距较大。以职业足球俱乐部为例,英国伦敦职业足球俱乐部多达15 个,北京、上海分别拥有4 家,而成都仅有2 家。此外专业队与职业队之间供给机制、运营管理权属不清晰,职业体育与群众体育、体育产业之间高效协同的发展局面没有形成。国有资本和社会资本并存的所有制结构中,不仅存在资本权力上的不对称,还存在利益取向上的鸿沟[18]。

第三,体育龙头企业匮乏。成都体育龙头企业较少,只有成都体育产业投资集团控股的一家主板上市企业,四川和嘉天健体育文化股份有限公司一家新三板上市企业。大部分企业规模较小,抗风险能力低,但逢疫情等因素的影响,会面临资金链断裂的风险。此外,部分体育企业自主创新能力低、缺乏现代管理理念、创新性人才资源短缺、体育产品难以满足市场需求。

第四,体育文化底蕴不浓。虽然成都广泛开展“运动成都”和“爱成都·迎大运”系列活动,但体育文化整合度不高、挖掘度不深。成都作为一座包容性较强的城市,外来文化以多种形式存在,本土传统体育文化传承与创新力度不够,导致体育主导文化不够清晰,主力地位不明显。群众对体育文化的认知比较粗浅,对体育的内涵及拓展性理解存在局限。

5 成都建设世界赛事名城的路径优化

2021 年12 月,《成都市“十四五”世界赛事名城建设规划》开启了世界赛事名城建设的新篇章,提出到2025 年建成世界赛事名城,并从赛事体系、全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化等方面明确了具体任务。包括到2025 年每年举办国际和全国赛事50 项以上,经常参加体育锻炼人数比例达到50%以上,体育产业总规模超过1 500 亿元,人均体育场地面积达到2.6 m2等各项指标。从目前来看,目标的完成,时间紧、任务重,必须加快发展方式和增长动力的转换,于变局中开新局。

5.1 坚持区域联动,走合作创建之路

发挥“双循环”引领功能,建设世界一流的国际赛事之都。成都是长江经济带与“一带一路”的重要节点城市,应有效把握独特的战略位势提升世界赛事名城战略能级。一是打造开放协同的成都都市圈体育增长极。做强高端引领的竞赛表演业,精益打造国际国内重大赛事体系。发挥顶级赛事汇聚社会精英、广交各方朋友的“聚光灯作用”,在文体娱乐、市场推广、业态整合、资源共享等方面打好组合拳,逐步形成集约与规模效应。二是提升城市风险管理水平,增强赛事名城战略定力。当前国外新冠疫情持续蔓延,国内局部疫情散点暴发的形势比较严峻,举办赛事面临多重风险。为此,需要创造性地做好办赛与疫情防控双重任务,强化赛事组织工作的闭环管理;积极探索疫情防控常态化下精准办赛的新思路,为增强赛事名城战略定力做好前置性的规划设计。三是充分利用川渝两地自然、人文资源丰富的优势着力打造跨行业、跨空域的复合型产业形态,平衡成渝地区“两极独大”“中部塌陷”的发展格局,推动成渝地区体育产业结构转型升级,形成“1 +1 >2”的非线性增值效应。

5.2 坚持特色铸魂,走差异化发展之路

建设彰显天府文化特质的体育文化交流中心。成都建设世界赛事名城要在激烈的竞争中脱颖而出,需要依托得天独厚的历史文化和自然资源优势,坚持特色铸魂,走差异化发展之路。一是文化赋能,增强世界赛事名城底蕴。应积极开展峨眉武术文化、青城武术文化、郑怀贤武医思想等非物质文化遗产的传承和创新,使之与现代文化交汇融合。将体育文化融入成都地域风貌,繁荣影视、文学、音乐、美术等文化载体。将体育文化融入群众生活和社会发展实况,真实、立体、全方位展示天府体育文化新的时代内涵。如,在开展青城山国际武术节期间,增设书画展览、道教文化研讨、武术文化交流和农特产品展销等内容,丰富青城武术文化活动内涵。二是建设具有国际吸引力的户外运动休闲中心。依托资源禀赋,构建以国际体育赛事、高水平职业赛事和自主品牌赛事为引领的赛事格局;充分发挥大熊猫国家公园龙门山片区、龙泉山城市森林公园、西岭雪山等自然资源优势,因地制宜、因时制宜开展山地户外、航空运动、水上运动等系列赛事;培育一批具有国际影响力,彰显成都特色的自主品牌赛事。

5.3 强化创新驱动,走科技赋能之路

建设辐射全球的体育创新资源配置中心。推动科技成果转化和技术扩散为世界赛事名城建设添力赋能已成为发展趋势。当前,成都应充分发挥全国重要科技中心优势,整合科技产业资源,不断增强世界赛事名城建设的创新驱动力。一是加快数字技术广泛运用于体育赛事领域,在赛事组织智慧化、赛事传播数字化、辅助训练智能化等方面提升技术水平,为承办国际大赛提供技术保障。如,2021 年在凤凰山体育公园举办的CUBA 女子决赛中,综合运用虚拟现实、“8K”、可视化技术和“720 度全景技术”等,实现了赛事场景智能化,提升了赛事品质、增强了赛事黏性。二是加快人工智能技术广泛运用于体育装备领域。以成绵乐沿线装备制造产业为基础,通过搭建人工智能技术,增强区域之间的信息整合、数据决策、人机协作能力,提升体育产品的生产效率和质量,为打造国际知名体育品牌提供技术支撑。三是加快数字技术广泛运用于全民健身领域,构建智慧化运动新场景。使体育运动不再局限于固定场所,而是向多样化、便捷化、虚拟化的智能场景拓展,在一定程度上消解疫情带来的影响。

5.4 夯实产业载体,走品牌塑造之路

完善体育基础设施,筑牢建设世界赛事名城的物质载体。一是做好中高端体育场馆的建设开发与赛后利用。推动体育场馆多元融合,打造体育服务综合体品牌。积极探索场馆所有权与经营权的分离,加大对体育场馆资源的多元开发,增强自身造血功能。推动场馆改造升级,提升场馆服务质量。充分利用现代科技强化天府奥体公园、东安湖体育公园等大型体育场馆空间利用率的高效转化,为职业赛事举办、专业队伍训练、群众健身提供有力支撑。二是做好群众身边健身设施的功能开发与运营管理。合理规划城乡空间的二次利用,在废旧厂房、楼顶、高架桥下等城市金边银角改扩建多功能、便捷式、创意化的健身设施,构建全民健身新场景。三是提升群众性赛事活动效益和品牌建设。做强“社区运动节”“天府绿道健康行”等系列赛事活动,创建宽窄巷子、太古里、交子公园等特色街区地标景观赛事,增强世界赛事名城发展内涵。此外,积极引导社会力量参与建设运营,激发市场主体的投资热情;积极培育和引进具有国际影响力的行业骨干,增强本土体育市场的国际竞争力。

5.5 推进跨界融合,走产业升级之路

体育产业与关联产业融合发展是增强产业动能的新路径,不仅能创造出新的消费业态,还能促进新场景打造、新技术推广。当前,成都体育产品供给水平总体位于“微笑曲线”的低附加值生产端,创造的价值不高,对市场需求潜力激发不充分。需借新经济发展之势,向产业价值链“微笑曲线”两端发力,一方面,通过跨界融合,改变单一产业内容,构建复合增长、消费黏性强的产品形态。引导体育企业聚焦产品线提档升级、客户群体需求升级、营销体系重组升级等关键领域;创新体育服务的流程管理,实现规划与策略、创意与设计、活动与事件、线上与线下传播、远端与近端销售等环节的一体化变革,重构体育企业商业逻辑和盈利模式。另一方面,积极推动“三城三都”建设成果有效转化为经济动能,以天府奥体公园、东安湖、凤凰山等体育综合体为载体,实现各类赛事与成都丰富的历史、文化、自然资源融合。集城市营销、博物馆及历史建筑游览、文创产品销售和非物质文化展示于一体,拓展延伸赛事产业链,实现赛事综合效益最大化。

6 结语

成都高标准建设世界赛事名城已开启新篇章。在国外体育城市发展分析和世界赛事名城的战略导向下,以“谋赛”“营城”“兴业”“惠民”的实际行动,着力进一步增强成都体育的影响力和竞争力。站在新的历史起点,应充分把握举办重大国际国内赛事的契机,筑牢城市根基、激发城市活力、增强城市底蕴、树立城市品牌,全面提升成都的国际化水平,为加快实现世界赛事名城战略目标增强动力支撑。