沙丘微地形生境蚁丘分布特征及其对恢复过程的响应

曾飞越,刘任涛,*,吉雪茹,白燕娇,杨 敏

1 宁夏大学生态环境学院,银川 750021 2 西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,银川 750021 3 西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地,银川 750021

在陆地生态系统中,蚂蚁是土壤中主要的大型节肢动物[1]。蚂蚁筑巢活动能够改变土壤C、N、P等养分循环[2],改变土壤孔隙度、温湿度、pH值及C、N含量等土壤理化状况[3—5]以及与其他土壤生物的共栖关系[6],从而影响地上植物的生长、多样性[7],因而蚂蚁被称之为“生态系统工程师”。研究表明,蚂蚁通过筑巢活动形成蚁丘,导致生境空间异质性,直接影响到植被演替、土壤种子库及土壤生物多样性的空间分布。蚂蚁筑巢活动已成为沙地生态系统重要的生物扰动因素,蚁丘成为沙地生态系统中的关键“生物岛”[8]。

沙丘是沙地生态系统主要地貌景观类型[9—10]。沙丘不同微地形方位上其风蚀积沙过程不同,即使是同一部位由于风速的变化也会存在着风蚀或积沙过程的差异[11]。因此,沙丘不同方位上由于受到风力、风向等因素的影响而导致风蚀干扰强度存在显著差异,直接关系到沙丘不同方位上土壤理化性质和植被分布特征[12]。由于蚂蚁种群的行为习性与周围环境因子存在紧密的相关作用关系,沙丘不同方位上生境资源数量和质量的变化,不仅影响到蚂蚁的种类和数量分布,而且亦影响到蚂蚁的筑巢行为,从而影响蚁丘形态特征及其空间分布变化[13]。并且,随着流动沙丘固定过程,沙丘不同方位蚁丘分布变化直接关系到沙丘生态系统土壤-植被系统的自组织过程和演替进程[12,14]。因此,研究流动沙丘蚂蚁蚁丘分布特征及其对固定过程的响应规律,对于解析沙地生态系统演替过程中蚂蚁筑巢活动的生态作用及其沙漠化治理均具有重要意义。

目前,关于蚂蚁蚁丘分布特征的研究主要集中在森林、湿地、草原、沙地、沙漠等生境[14—18]。研究表明生境演替及人为干扰会对蚂蚁种类、筑巢数量和蚁丘盖度产生重要影响,生境较大的变化还会造成蚁丘空间分布的改变[15—18]。在沙漠生态系统恢复过程中,植被恢复对蚁丘大小和高度的影响较小,而对蚁丘密度及其空间分布影响较大[13,19—21]。综合分析表明,自然或人为扰动导致植被退化,减弱了其对蚂蚁筑巢活动的限制作用,极大地促进了蚂蚁的筑巢活动;而在植被恢复过程中,由于生境资源条件以及蚂蚁类群数量分布的改变,可能对蚁丘分布产生影响。但是,关于沙丘微地形方位上蚂蚁蚁丘分布特征的研究,仅见于刘任涛等[19]对科尔沁沙地流动沙丘掘穴蚁蚁丘分布特征进行了调查,但是关于蚁丘不同微地形方位上蚁丘分布对沙丘固定过程的响应研究,报道较少。鉴于此,本研究以科尔沁沙地为研究区域,在不同固定阶段沙丘(流动沙丘、半流动沙丘、半固定沙丘、固定沙丘)的4个方位(西北、东南、西南、东北)上布设调查样地,通过测定不同生境样地蚂蚁蚁丘密度、直径和高度,分析了不同生境样地蚁丘分布特征,旨在阐明流动沙丘固定过程不同沙丘微地形生境上蚂蚁蚁丘分布规律,为深入理解蚂蚁筑巢定居活动与流动沙丘固定演替间的相互作用机制及其流动沙丘的固定恢复提供依据。

1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区通辽市西南部奈曼旗境内,地处科尔沁沙地腹地(42°55′N,120°41′E)(图1)。海拔340—370 m之间。该区域属于北温带半干旱大陆性季风气候。年均气温6—6.5℃,≥10℃年积温3190℃[22]。无霜期为151 d,年均降雨量369.8 mm,年均蒸发量1900 mm,年均风速3.4 m/s,年均扬沙天气20—30 d[23]。

本研究样地依托中国科学院奈曼沙漠化研究站的固定沙地试验场开展。地带性土壤为沙质栗钙土,在风蚀作用下大部分退化为风沙土。按自然类型将沙丘分为流动沙丘、半流动沙丘、半固定沙丘、固定沙丘四类[9,24]。基于植被覆盖度的不同固定阶段沙丘植被分布情况见表1。

表1 基于植被覆盖度的沙丘类型分类

图1 研究区概况图Fig.1 Overview of the study area

2 研究方法

2.1 样地选择及试验设计

选择流动沙丘(M)、半流动沙丘(SM)、半固定沙丘(SF)、固定沙丘(F)4种类型沙丘,表征流动沙丘的固定过程。每种类型沙丘选择3个作为重复;面积0.18—0.24 hm2,距离2—5 km。由于研究区以盛行西北风为主,故沿着主风向,在每个类型沙丘的西北(NW)、西南(SW)、东南(SE)、东北(NE)4个相邻方向上布设调查样地,每个样地面积150—300 m2。

2.2 蚁丘调查

在每个样地,采取样方调查法,布设5个样方(5 m×5 m)进行蚁丘密度(个/100m2)调查;样方间隔2—4 m,共调查样方240个(4个类型×4个方位×3个重复×5个样方)。在每个样方内,调查蚁丘直径(cm)和高度(cm)。

2.3 植被调查

为调查研究区植物多样性对掘穴蚁蚁丘分布的影响,在本研究的240个样方内,调查每个样方内的植被种类数及相应株数。统计各类植物种类及株数后,计算各样方的植物密度(株/hm2)、Simpson多样性指数、Shannon-Wiener多样性指数、Richness丰富度指数。

2.4 数据分析

2.4.1蚁丘空间格局分析

采用空间格局主要参数如:扩散系数(C)、平均拥挤度(m*)、久野指数(CA)、聚块性指数(Iw)、丛生指数(I)和负二项分布K值分别分析判断掘穴蚁蚁丘空间格局的特性。

扩散系数(C)[24—25]:

(1)

平均拥挤度(m*)[26]:

(2)

式中,m*表示每个蚁丘的平均拥挤程度。m*值越大,说明蚁丘的平均拥挤程度越大。

久野指数(CA)[13,19—20,27—28]:

(3)

式中,当CA<0时为均匀分布;当CA=0时为随机分布;当CA>0时为聚集分布。

聚块性指数(IW)[25—26]:

(4)

式中,当IW<1时为均匀分布;当IW=1时为随机分布;当IW>1时为聚集分布。

丛生指数(I)[29]:

(5)

式中,当I<0时为均匀分布;当I=0时为随机分布;当I>0时为聚集分布。

负二项分布K值[30]:

(6)

式中,K为负二项参数,用来表示种群的聚集强度,K值越小则种群聚集强度越强。

2.4.2数据统计分析

采用Excel和SPSS 26.0软件对数据进行处理、分析。采用R计算计算各样方植被的Simpson多样性指数、Shannon-Wiener 多样性指数、Richness丰富度指数。应用SPSS 26.0对数据先进行正态分布检验,然后将符合正态分布检验的数据用LSD最小差异显著法对不同固沙阶段不同方位蚁丘密度、高度、直径等数据进行分析。对不同固沙阶段不同方位蚁丘密度、高度、直径与植被的Simpson 多样性指数、Shannon-Wiener 多样性指数、Richness丰富度指数及植物密度进行双变量相关性分析。研究区概况图采用Bigemap GIS Office及ArcMap 10.07进行绘制,其余图均采用OriginPro 2018软件进行制图。

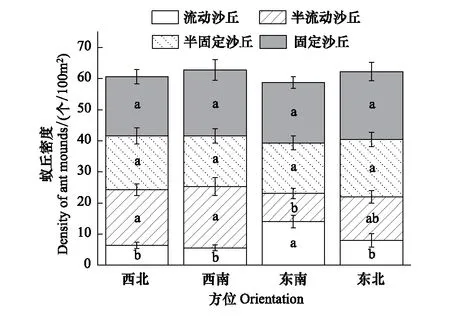

图2 流动沙丘固定过程中不同方位生境蚁丘密度分布(平均值±标准误)Fig.2 The distribution of density of ant mounds on different dune aspects following the fixation of mobile sand dune (Mean ± SE) 同行字母标注字母不同表示差异显著(P<0.05)

3 结果与分析

3.1 蚁丘密度

如图2所示,流动沙丘阶段,蚁丘密度表现为东南方位(14.00个/100m2)显著高于其他3个方位(P<0.05),而西北方位、西南方位和东北方位间差异不显著(P>0.05)。半流动沙丘阶段,蚁丘密度表现为西北方位(17.84个/100m2)和西南方位(19.7143个/100m2)显著高于东南方位(9.0667个/100m2)(P<0.05),而东北方位与其他3个方位差异不显著(P>0.05)。半固定沙丘及固定沙丘,蚁丘密度表现为4个方位间无显著差异(P>0.05)。

3.2 蚁丘直径及高度

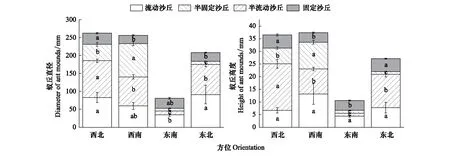

图3 流动沙丘固定过程中不同方位生境蚁丘直径及高度分布(平均值±标准误)Fig.3 The diameter and height of ant mounds on different aspects following the fixation of mobile sand dune (Mean±SE)

如图3所示,流动沙丘,蚁丘直径表现为西北方位(82.86 mm)和东北方位(91.026 mm)显著高于东南方位(34.41 mm)(P<0.05),而西南方位与其他3个方位间无显著差异(P>0.05);蚁丘高度表现为4个方位间均无显著差异(P>0.05)。半流动沙丘,蚁丘直径表现为西北方位(102.62 mm)显著高于西南方位(80.86 mm)、东北方位(83.87 mm)和东南方位(10.69 mm)(P<0.05),而且西南方位和东北方位显著高于东南方位(P<0.05);蚁丘高度表现为西北方位(18.43 mm)显著高于西南方位(9.87 mm)、东北方位(13.18 mm)和东南方位(1.11 mm)(P<0.05),而且西南方位和东北方位显著高于东北方位(P<0.05)。半固定沙丘,蚁丘直径表现为西南方位(92.80 mm)显著高于西北方位(45.64 mm)和东南方位(7.67 mm)和东北方位(9.19 mm)(P<0.05),西北方位显著高于东南方位及东北方位(P<0.05);蚁丘高度表现为西南方位(10.55 mm)显著高于西北方位(6.16 mm)、东南方位(1.14 mm)和东北方位(1.03 mm)(P<0.05),西北方位显著高于东南方位和东北方位(P<0.05)。固定沙丘,蚁丘直径表现为西北方位(31.46 mm)显著高于西南方位(23.22 mm)和东北方位(24.05 mm)(P<0.05),而东南方位(28.01 mm)蚁丘直径与其他3个方位间无显著差异(P>0.05);蚁丘高度表现为西北方位(5.18 mm)和东北方位(5.10 mm)显著高于西南方位(3.83 mm)和东南方位(3.88 mm)(P<0.05)。

3.3 蚁丘空间分布

由表2可知,在流动沙丘,西北、东南及西南方位上蚁丘分布指数包括久野指数、丛生指数及负二项分布K值小于0,聚块性指数及扩散系数小于1,而东北方位上蚁丘分布指数表现为久野指数、丛生指数及负二项分布K值大于0,聚块性指数及扩散系数大于1,表明在流动沙丘西北方位、东南方位和西南方位蚁丘呈均匀分布,而东北方位蚁丘呈聚集分布。在半流动沙丘、半固定沙丘和固定沙丘,西北、西南、东南方位以及东北方位上蚁丘分布指数包括久野指数、丛生指数及负二项分布K值均大于0,聚块性指数及扩散系数大于1,表明半流动沙丘、半固定沙丘、固定沙丘4个方位蚁丘均呈聚集分布。

表2 流动沙丘固定过程中不同方位生境蚁丘空间分布格局主要参数

3.4 蚁丘特征与植物多样性及植物密度相关性分析

由表3可知,流动沙丘西北方位和西南方位Shannon-Wiener 多样性指数显著高于东南方位;东南方位Simpson指数显著高于东北方位;西南方位、东南方位植物密度显著高于西北方位、东北方位。半流动沙地西南方位Richness丰富度指数显著高于西北方位。半固定沙地东南方位、东北方位Richness指数显著高于西南方位;西北方位、东南方位、东北方位植物密度显著高于西南方位。固定沙地西北方位Shannon指数显著高于东南方位;西南方位和东北方位植物密度显著高于西北方位和东南方位。

如图4所示,流动沙丘,东北方位蚁丘密度和植物密度显著正相关;西北方位蚁丘高度与Richness指数呈显著正相关。半流动沙丘,西南和东南方位蚁丘密度与植物密度呈极显著正相关;西南方位蚁丘高度与Shannon指数和Simpson指数呈显著负相关。半固定沙丘,东南方位蚁丘密度与植物密度呈显著负相关;西北方位蚁丘高度与Shannon指数呈显著正相关;西北方位蚁丘直径与Shannon指数极显著正相关,与Simpson指数和Richness指数呈显著正相关。固定沙丘东南方位蚁丘密度与植物Shannon-Wiener 多样性指数和Richness指数呈极显著正相关,东北方位蚁丘密度与植物密度呈极显著正相关;东北方位蚁丘高度与Shannon指数和Simpson指数呈显著正相关;西南方位蚁丘直径与Shannon指数及Simpson指数呈极显著负相关,与Richness指数呈显著负相关;东北方位蚁丘直径与Shannon指数及Simpson指数呈显著正相关。

表3 流动沙丘固定过程中不同方位生境植物密度与植物多样性分布(平均值±标准误)

4 讨论

4.1 沙丘微地形蚁丘密度特征

在科尔沁沙地,流动沙丘是一种主要沙漠景观类型[31],在流动沙丘固定的初期(流动沙丘)和末期(固定沙丘),不同沙丘微地形土壤-植被分布存在显著差异性[32]。已有研究结果表明,流动沙丘和半流动沙丘的不同微地形方位土壤沙粒含量较高,而且植被盖度和地面生物量较低[32—33],因受风蚀影响程度不同而导致不同方位生境呈现出异质性分布[11—12],表现为沙丘不同微地形方位上蚁丘密度分布均存在显著差异。但是,在半固定沙丘和固定沙丘阶段,土壤表面细粒的沉积以及土壤结皮的产生[35—36],使得土壤受风蚀作用的影响较小,相对稳定的沙丘微地形环境为蚂蚁定居创造了有利条件[21,32],表现为半固定和固定阶段不同沙丘方位间的蚁丘密度未出现显著差异。

本研究结果表明,流动沙丘东南方位蚁丘密度显著高于其他3个方位,而半流动沙丘阶段东南方位蚁丘密度显著低于西北方位和西南方位蚁丘密度。前者原因在于流动沙丘植被覆盖率极低[10],因而土壤成为影响蚂蚁筑巢的主要因素[13]。且流动沙丘土壤沙粒较高,易受西北风的影响(科尔沁沙地以偏西风为主[33—34])而导致风蚀作用加强,进而影响到蚂蚁的掘穴、筑巢活动,而背风坡(即沙丘东南方向)相对受风蚀作用影响较小,再加上沙粒土壤条件,更有利于蚂蚁活动和筑巢行为,所以流动沙丘东南方位蚁丘密度较高。后者原因在于,从流动沙丘到半流动沙丘,植被有所恢复,迎风坡(即西北方向和西南方位上)植物密度较流动沙丘明显增大[31—32],而东南方位坡度大,较为陡峭,土壤易流失,不利于植物生长,植物密度低于西南与西北方位(表3),结果导致东南方位蚁丘密度分布相对较少。半流动沙丘的东南方位上蚁丘密度在与植物密度存在极显著正相关关系(图4)证明了这一观点。

图4 蚁丘特征与植物多样性及植物密度相关性分析Fig.4 Correlation analysis of ant mound characteristics and plant diversity and density*P<0.05; **P<0.01

4.2 蚁丘直径及高度对沙丘微地形生境的响应

蚁丘直径、高度的形成和蚂蚁筑巢行为对环境的适应能力密切相关[37]。本研究中,流动沙丘和半流动沙丘上,蚁丘直径表现为东南方位较小,而西北方位较大。说明流动沙丘在固定的初始阶段,为了能够更好适应易受风蚀影响的扰动环境条件(即迎风坡,西北方位),蚂蚁筑巢活动可以通过改变蚁丘大小和形状来进行适应性调节[13,38]。野外调查发现,在流动沙丘和半流动沙丘迎风坡,即西北方位上,蚂蚁蚁丘多呈圆形或椭圆形,而在背风坡,即东南方位上多呈扇形分布,进一步验证了上述观点。

当流动、半流动沙丘逐渐演变为半固定沙丘时,蚁丘直径和高度分布在4个方位上发生显著改变。相关分析表明,半固定沙丘东南和东北方位蚁丘直径与高度受植物多样性影响显著,与植物多样性呈负相关。主要因为东南和东北方位处背风坡,受风蚀影响较小,利于植物生长,植物多样性较高,进而导致蚁丘直径和高度较小。相关分析表明,半固定沙丘东南和东北方位蚁丘直径与高度受植物多样性影响显著,与植物多样性呈负相关。同时,半固定沙丘西南方位上蚁丘直径和高度高于西北方位,这可能与不同方位上日照时长密切相关。研究表明,日照也对蚂蚁筑巢掘沙量有着一定影响[37],半固定沙丘西南方位日照时长高于西北方位,这可能是使西南和西北方位上蚁丘的直径和高度存在差异的原因之一。

但是在固定沙丘上,蚁丘高度表现为西北方位和东北方位显著高于西南方位和东南方位,这与植物多样性分布密切相关。相关分析表明,固定沙丘西北和东北方位蚁丘高度和植物多样性呈正相关,而在西南方位蚁丘高度和植物多样性呈负相关,也证明了这一点。分析原因在于,在基本环境相对稳定的固定沙丘不同方位微生境中[33],西北和东北方位上处于偏阴坡位置上,土壤水分条件有利于植物多样性分布,进而影响到蚁丘高度分布。但是,蚁丘直径表现为西北方位显著高于西南方位和东北方位,这可能由于固定沙丘不同方位间植物密度差异所导致。相关性分析表明,固定沙丘西北方位蚁丘直径和植物多样性及植物密度均呈正相关,西南方位蚁丘直径和植物多样性及植物密度均呈负相关,而东北方位蚁丘直径和植物多样性呈正相关,但和植物密度呈负相关,证明了这一观点。分析原因在于,固定沙丘微生境基本稳定,但西北方位位于迎风坡,较西南方位和东北方位更易受风蚀影响,导致植物密度相对于西南方位和东北方位较低,较低的植物密度利于蚂蚁搬运沙粒,从而影响到蚁丘直径。

综上所述,在流动沙丘演化的不同固沙阶段,沙丘不同方位上蚁丘高度和直径分布变化,其内在机制可能与不同固沙阶段蚂蚁的种类分布密切相关[39]。同时也反映了反应了蚂蚁在不同固沙阶段微地形生境的筑巢策略不同。

4.3 蚁丘空间分布对沙丘微地形生境的响应

本研究发现,在流动沙丘,蚁丘的空间分布表现为西北方位、西南方位和东南方位蚁丘呈均匀分布,而东北方位蚁丘呈聚集分布,这与植物密度密切相关。相关性分析表明,流动沙丘东北方位蚁丘密度与植物密度显著正相关,也证明了这一观点。分析原因在于,流动沙丘土壤多为沙粒,西北方位(迎风坡)易受风蚀影响导致植物密度较低,而东南方位及西南方位坡度较大也不利于植物生长,且蚁丘在流动沙丘密度较低,进而导致在流动沙丘这三个方位的蚁丘空间分布呈均匀分布。

但是,从流动沙丘演变为半流动沙丘、半固定沙丘及固定沙丘时,蚁丘空间分布从受沙丘微生境影响较大而过渡到受沙丘微生境的影响较小,表现为半流动沙丘、半固定沙丘及固定沙丘不同沙丘微生境中均呈现聚集分布。一方面说明在沙漠生态系统中,风蚀扰动影响到流动沙丘的微地形生境,进而影响到蚂蚁的筑巢行为[33—34]。同时,也说明在流动沙丘一旦开始固定,沙丘微地形生境的逐渐改变就会对蚂蚁筑巢行为产生稳定性作用,进而导致蚂蚁筑巢活动和蚁丘分布相对较为集中,这与流动沙丘开始固定后沙丘微生境资源条件的异质性分布密切相关[13,21]。研究表明,在沙漠生态系统中,沙丘微地形生境中土壤水分、植被分布呈现斑块化分布,导致空间异质性和植被斑块出现[39]。

5 结论

(1)从流动沙丘到半流动沙丘背风向(即东南方位)蚁丘密度格局存在相反的分布特征。半固定和固定沙丘不同微地形对蚁丘密度分布的影响较小。

(2)流动沙丘、半流动沙丘、半固定沙丘不同微地形生境中蚁丘直径和高度均呈现出相似的分布规律,即东南方位均小于其他方位,而且固定沙丘表现为东南方位蚁丘高度亦较低,但固定沙丘蚁丘直径呈现出西南、东北方位显著小于西北方位。

(3)流动沙丘不同微地形生境中蚁丘均呈均匀分布,但一旦开始固定,沙丘不同方位上蚁丘空间分布均演变为聚集分布。

(4)随着流动沙丘固定,不同微地形间蚁丘密度差异性减弱,而蚁丘直径和高度则仍存在差异性。并且,蚁丘密度越高则空间分布呈聚集状态。