词汇知识对汉语听、读、写技能的影响

——基于结构方程模型实证研究

李靖华

(北京语言大学汉语学院/语言科学院,北京,100083)

一、引言

词汇是语言发展的基石,是语言表达的重要载体。词汇知识是指学习者关于词汇的知识,在语言学习中发挥重要作用。桂诗春[1]、Carlisle and Beeman[2]、Nation[3]、Qian and Schedl[4]、Proctor[5]、Gottardo and Mueller[6]等都通过规模的量化研究发现词汇量与外语理解能力存在显著相关,相关系数从0.50到0.75不等。

词汇知识是如何影响语言水平的,这是中外学者们几十年来孜孜探求的一个问题。从质和量的角度来看,词汇知识分为广度和深度两种知识,这一对概念由Anderson and Freebody[7]首次提出。随后Nation[8]将这一对概念纳入其词汇知识理论框架中进行了完备的阐述。词汇广度指的是一个人知道或了解的单词数量,词汇深度是指理解的质量或深度。在这一区分的影响下,相应的研究也在广度和深度知识两个维度上细化。Qian[9]分别对学习者的词汇广度和深度知识进行了测量,再将结果与托福考试的阅读理解成绩进行多层回归分析,发现词汇的深度和广度知识对阅读理解都有显著的预测作用,深度知识解释了阅读成绩11%的方差,广度知识解释了3%的方差。类似的研究还有Li and Kirby[10],Y. Kang,[11]李晓[12],张学宾,邱天河[13],赵雯,宋乔[14],Moinzadeh and Moslehpour[15]等。这些研究的结果都表明词汇深度知识和广度知识对阅读理解成绩存在显著影响,只是在哪一项词汇知识的影响更大上还存在分歧。

除阅读之外,也有学者调查了词汇知识对听力的影响。Stæhr[16]调查了88名学习英语的丹麦学生,发现词汇量与阅读能力高度相关(r=0.83),与听力能力的相关虽然显著(r=0.69),但要弱于阅读能力。Mecartty[17]发现词汇知识能解释听力理解成绩13%的差异。张晓东[18]发现词汇广度知识和深度知识与听力理解总分的相关分别为0.52和0.45,分别能解释27%和2%的分数差异。

汉语教学界的相关研究并不多,有一些研究部分涉及词汇知识的影响作用,如李慧、朱军梅[19]在对汉语水平考试(HSK)初中等试卷进行相关分析时发现,相比听力、语法等分测验,阅读与词汇的相关最高,在因素分析中,词汇和阅读均在因子3上的载荷较高,有别于其他观测变量。吴思娜[20]发现词汇知识对阅读理解的作用大于词汇推理和语素意识。

不论是针对英语学习还是汉语学习,以上研究大都集中在阅读领域,对听力和写作影响力的研究比较少。另外,现有研究对词汇知识的维度划分多为广度和深度的二维划分,缺少更细致深入的分层考察。还有,已有研究在广度知识和深度知识解释效力的差异上还存在分歧。

从研究方法来看,已有研究多采用相关分析和回归分析的方法。学习者的词汇知识,阅读、听力理解的能力,语言水平等都是通过研究者选取的各种测试推导的,在这一过程中不可避免地存在测量误差,自变量和因变量都含有测量误差,而相关分析和回归分析都假设自变量是没有测量误差的。相较之下,能够同时处理多个潜在变量的结构方程模型更适合此类研究。本研究拟采用结构方程模型的方法,结合相关分析和回归分析,探讨词汇知识对阅读理解、听力理解和写作的不同影响及路径。

根据已有研究可以知道,词汇知识对听力、阅读和写作存在影响,但影响的力度未知;广度知识和深度知识之间存在联系,但联系的方向性无法确定。因此,在做具体分析之前,本研究提出了一个“词汇-技能”理论模型,见图1。

图1 “词汇-技能”理论模型

二、研究方法

(一) 研究问题

(1) 词汇知识与听、读、写能力关系如何?广度词汇知识和深度词汇知识对不同技能的预测力如何?

(2) 广度词汇知识和深度词汇知识之间的影响路径是什么?

(3) 哪个级别的广度词汇知识对听、读、写能力有着最有效的预测能力?哪个层次的深度知识对听、读、写能力有着最有效的预测能力?

(二) 被试

本研究被试为在北京语言大学汉语学院就读一年级下的留学生,共183名。他们来自巴基斯坦、日本、韩国、俄罗斯、巴西、葡萄牙、美国等多个国家,其中男101名,女82名,年龄在18岁~22岁之间,学习汉语一年到一年半,大部分拥有新HSK4级水平证书,部分通过了新HSK5级考试。

(三) 测试过程

整个测试过程分为两个阶段,词汇知识测试阶段和语言技能测试阶段,均在线下教室环境完成。

词汇知识测试阶段,包括词汇广度知识和词汇深度知识测试。词汇广度主要参考词汇水平测试(Vocabulary Levels Test)[21]的形式,采取词-义配对的客观选择题形式,共120个考察词汇,其中包含60个目标词汇,均从《汉语水平词汇与汉字等级大纲》[22]中随机选择,甲、乙、丙、丁级词各30个。

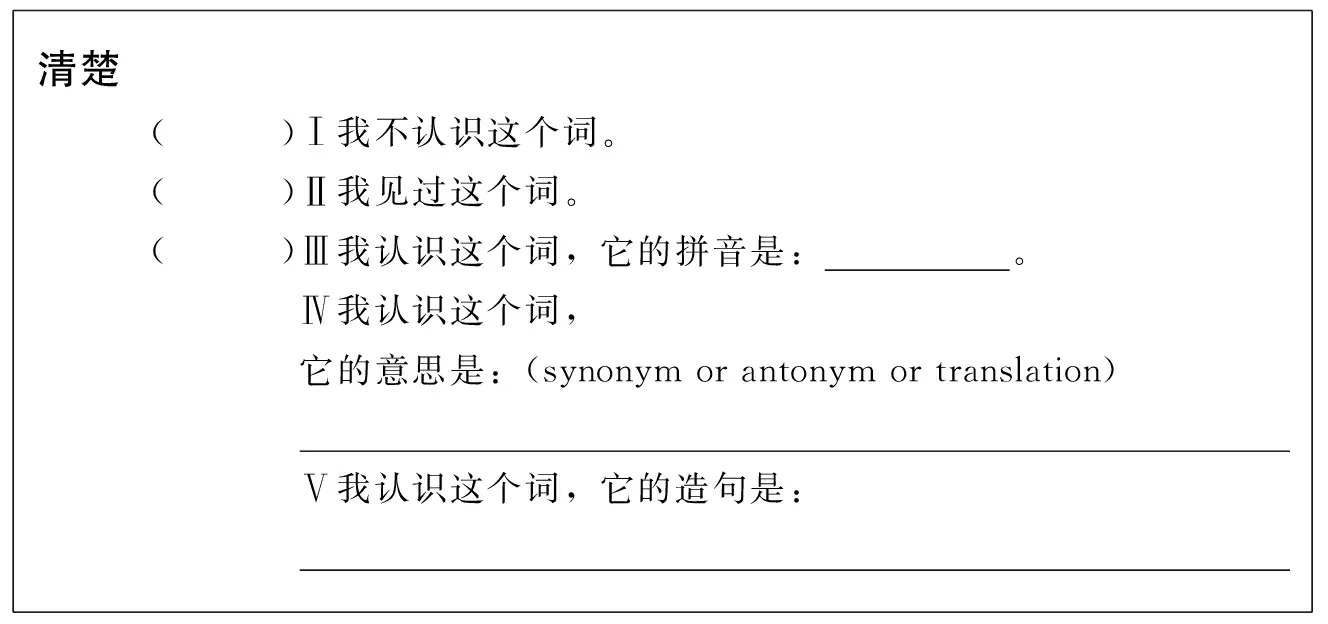

词汇深度知识(见图2)参考了词汇知识量表(The Vocabulary Knowledge Scale)[23]的自测评分量表。Ⅰ、Ⅱ测试学习者对目标词的初步感觉,分别记为0分、1分。Ⅲ~Ⅴ考查学习者对目标词的了解程度:Ⅲ考查词汇的发音,Ⅳ考查词汇的意义,Ⅴ从输入转为输出,考查词汇的运用。在Ⅳ中,被试可以使用各种方法表示他们知道词义。英文或母语翻译,中文解释,写同义词等方式均可以接受。Ⅱ~V每一项的得分为1分,因此,如果都掌握,得满分4分。选择I“不认识这个词”,得0分。

清楚 ( )Ⅰ我不认识这个词。( )Ⅱ我见过这个词。( )Ⅲ我认识这个词,它的拼音是:。Ⅳ我认识这个词,它的意思是:(synonym or antonym or translation) Ⅴ我认识这个词,它的造句是:

图2 词汇深度知识例题

语言技能测试阶段,词汇知识测试的第二周进行。被试需分别完成根据被试水平编制的听力测试、阅读测试和写作测试。听力测试和阅读测试为客观化试题,旨在考察被试对短对话、长对话、短语段、长语段的理解程度。写作测试则是要求被试在2小时内完成一篇500字的命题作文。作文由两名具有二十多年汉语教学经验、且不认识被试的教师独立评阅,最终成绩取两人平均分。三个测试均不得使用词典。

最后183名被试中,四项测试均参加了的有178名,因此有效数据为这178名被试的数据。

(四) 统计方法

本研究使用SPSS 19.0统计软件进行各测验结果的描述性统计,信度检验,相关分析以及回归分析。使用AMOS(25.0)建立结构方程模型,使用多重模型估计的方法选择最优模型。

三、研究结果

(一) 描述性分析及相关分析

表1汇总了各测试的描述性统计结果。从平均数和中位数看,写作、阅读、听力三个技能测试之间的难度差距并不大,从标准差看,被试之间的水平差异也比较稳定。为了保证后续研究的可靠性,我们考察了各测试(写作除外)的信度Cronbach Alpha系数。按照惯例,Cronbach Alpha值≥0.80时,属于高信度;0.70≤Cronbach Alpha值<0.79时,属于尚可;Cronbach Alpha值<0.70时应用范围有限。从下表的数据看,本研究各测试的信度系数都比较理想,表明结果是可信的。

表1 各变量的描述性统计结果与测试信度系数(n=178)

从平均分上看,被试的写作成绩最高,之间的差异也最小,阅读和听力的成绩相近,阅读成绩的方差稍大一些。接着,我们对各变量进行了相关性考察(表2)。

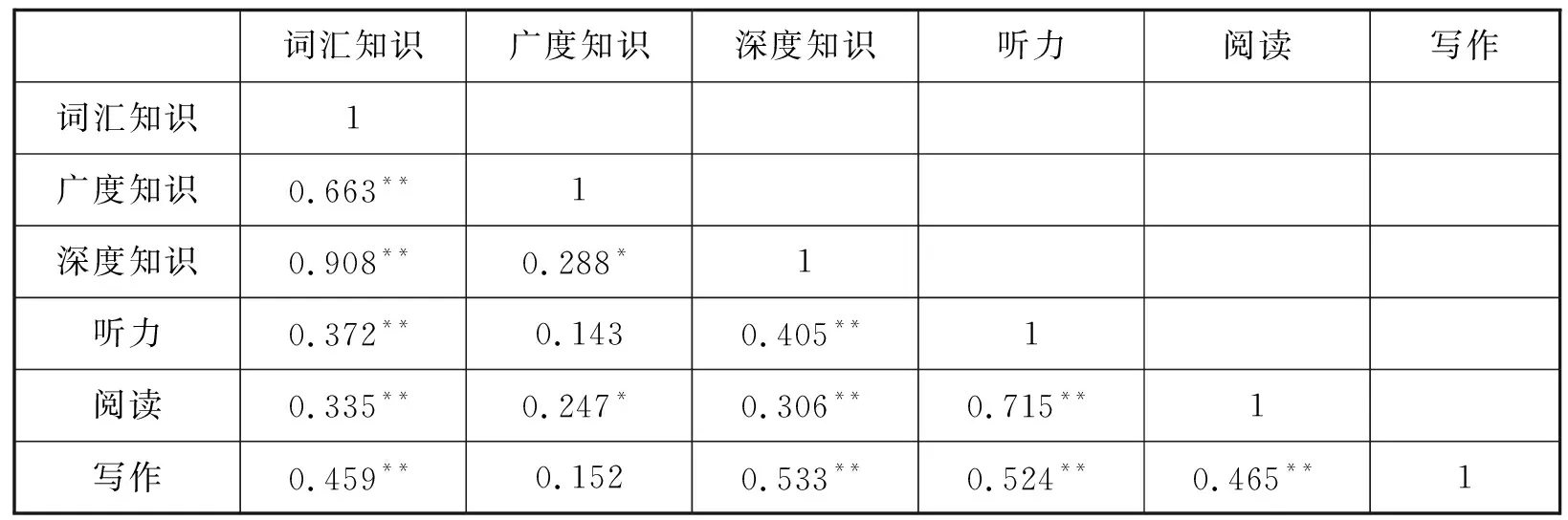

表2 各变量之间的相关性统计结果(n=178)

**表示在 0.01 级别(双尾),相关性显著。*表示在 0.05 级别(双尾),相关性显著。

从相关结果看,各变量之间的相关基本是显著的。

总体来说,学习者的词汇知识与其听力、阅读、写作成绩均显著相关。

词汇知识内部的两个部分:广度知识和深度知识与三个技能的相关系数则呈现出一些差异。深度知识与听力、阅读、写作三个技能的相关均为显著相关,但广度知识与听力、写作成绩的相关并不显著,与阅读理解成绩相关显著。

深度知识和广度知识之间也存在显著的相关关系(r=0.288,p<0.05)。

(二) 结构方程模型分析

结构方程分析是基于变量的协方差矩阵来分析变量之间关系的一种统计方法[24],能够通过分析观察变量间彼此的复杂关系来测量无法观察到的构念间的关系[25]。

广度知识在已有研究中的界定一般比较明确,即特定词表内词汇的识别数量。本研究中广度词汇量的分层按照取样来源分为甲、乙、丙、丁四类难度上存在差异的词。

深度词汇知识到底涉及哪方面知识在已有的研究中有着不同的处理。有些学者认为深度词汇主要涉及一个词与其他词在词义上的区别,例如Read[26]、Qian从词义和搭配的角度考察深度知识,实际上考察的是学习者词汇网络的建立程度。有学者认为词汇深度知识与理解单词的多重含义以及如何在多种语境中使用主题有关,如Tannenbaume[27]利用不同的语境来测试学习者对词义的掌握情况,实际上考察的是从语境中提取词义的流利度和准确度。有学者认为深度知识涉及的是与词汇密切相关的音系、形态、正字法、句法等其他语言知识,例如Li and Kirby提出形态知识才是最关键的词汇深度知识。

本研究将词汇的深度知识划分为语音、语义和用法三个层次。因为词是音义结合的语言结构,词是语音和语义的体现者,也是载体[28]。词汇的核心是词义[29]。语用,或语境中语言使用方式,是第二语言学习者需要学习的部分[30]。

由于声调是汉语的一大特点,本研究也将声调意识作为一个独立的观测变量进行统计。对声调意识进行判别的标准为:声调完全正确,得2分;有声调但不正确,得1分;不写声调,得0分。语音判别标准为:如出现的错误仅属于拼写规则问题也能得1分。用法判定标准为:跟目标词相关的错误判定为0分,如果句子中出现与目标词无关的错误仍得满分1分。

在建模之前,对数据进行正态性检验,结果显示多变量峰度系数(kurtosis)为0.21,远低于存在异常数据的临界值,说明多变量接近正态分布成立。

然后,使用一般最小平方法(Generalized Least Squares Method)进行整体模型配适度估计,建立了如下模型。

图3 “词汇-技能”结构方程模型

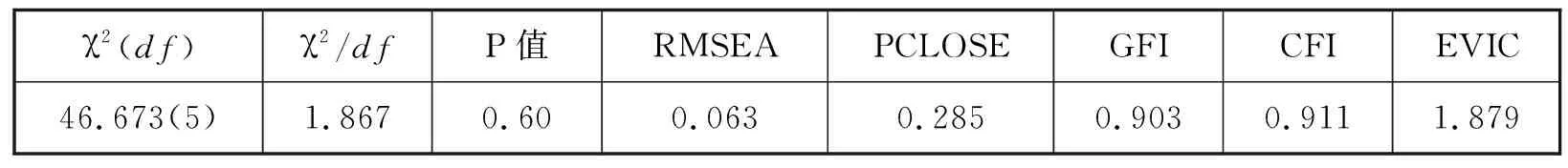

该模型的配适度估计参数如表3。

表3 词汇知识结构方程模型配适度估计参数

根据常用的SEM模型配适标准,GFI>0.9,CFI>0.9,结果比较理想,且p值>0.05,说明模型结果能代表实际数据。RMSEA=0.063(<0.1),PCLOSE=0.285(>0.05)等数据均说明假设理论模型与观察数据的整体适配度佳。

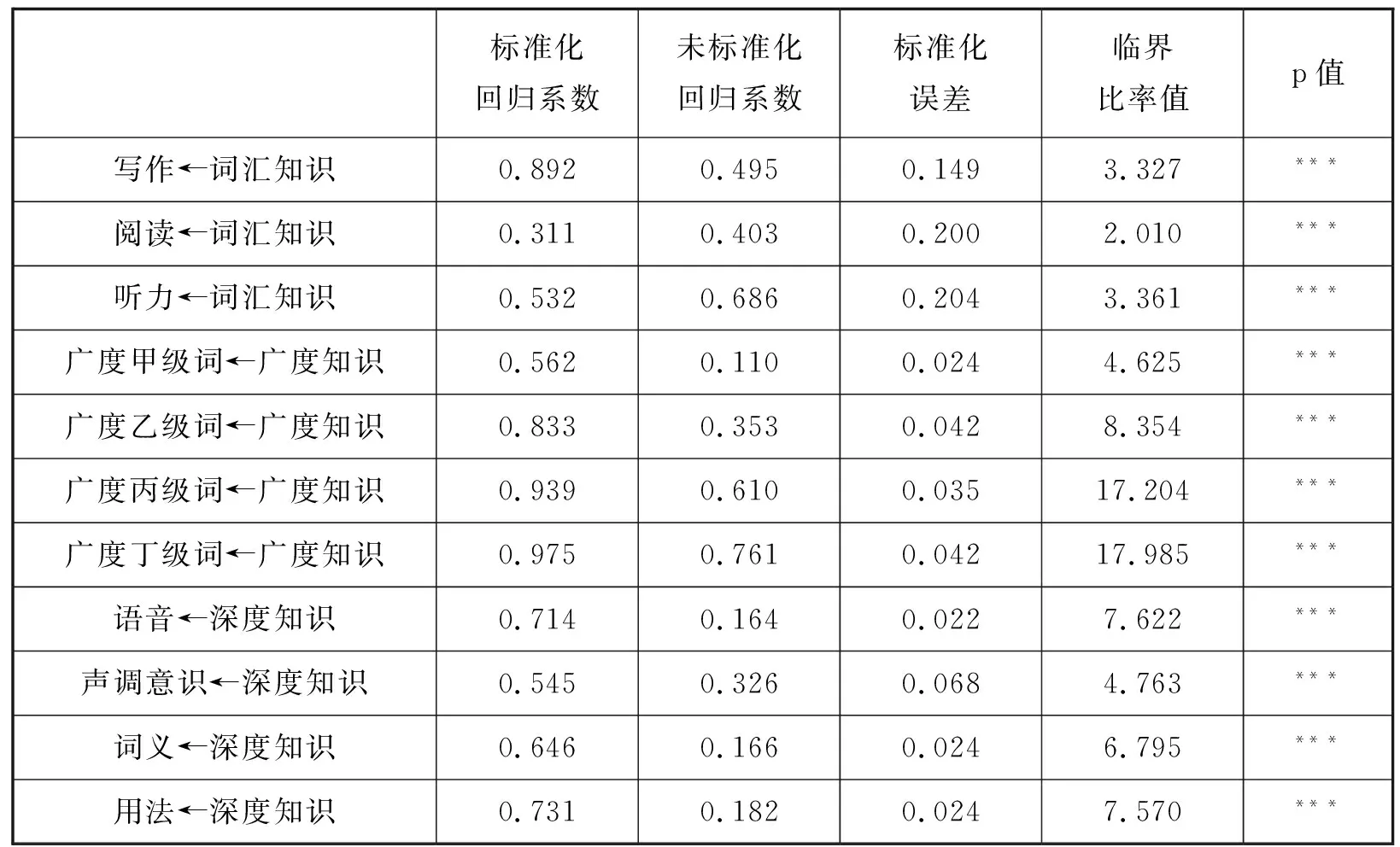

各项路径检验的指标如表4。

表4 “词汇-技能”模型路径分析

相关路径检验指标比较清楚地反映了各个变量之间的影响机制。从表4中的标准化回归系数可以看出,外生潜变量词汇知识对内生潜变量写作、阅读、听力的影响都是显著的,其中,词汇知识对写作的影响最大,标准化回归系数是0.892,其次是对听力的影响,标准化回归系数是0.532,最后是对阅读的影响。

同时,残差e2和e3、e8和e9、e10和e11之间存在关联(图3)。它们之间协方差结果显示e2和e3、e8和e9之间的有显著的共同协方差,相关关系分别为0.62和0.48;e10和e11之间则没有显著意义上的协方差。

(三) 回归分析

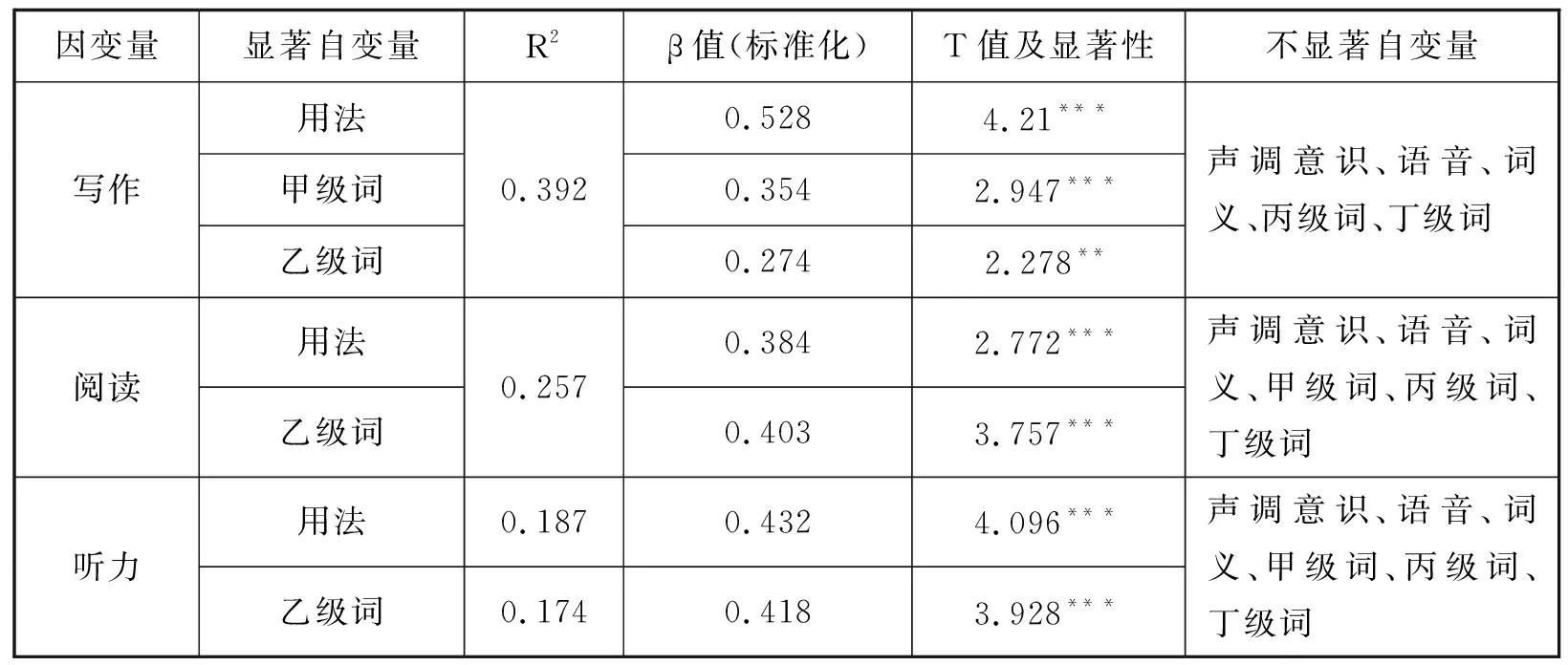

结构方程模型的路径分析考察的都是变量之间的直接作用,为了考察广度知识和深度知识下一级的子自变量与各技能之间的关系,我们将各技能成绩作为因变量,各下一级词汇知识得分作为自变量,采用逐步回归的方法分析了自变量对因变量的预测力。回归结果如表5。

表5 各词汇知识子类对各技能的影响

表5的数据显示,对写作能力来说,显著的自变量有甲级词和乙级词,以及深度词汇知识中的“用法”,其中甲级词的解释力为35.4%,乙级词的解释力为27.4%,“用法”的解释力为52.8%。对阅读来说,只有自变量“用法”和乙级词是显著的,解释力分别是40.3%和38.4%。对听力来说,显著自变量仍只有“用法”和乙级词,解释力分别是43.2%和41.8%。

总体而言,学习者在乙级词上的差异、在词汇“用法”上的差异最能有效预测各个技能的变化。其他各子类词汇知识的表现对听、读、写成绩的影响并不显著。

四、结论与讨论

对于本研究提出的三个问题,经过考察,我们发现:

(1) 词汇知识对听力、阅读、写作的影响是显著的。不同的词汇知识在各技能发展中扮演了不同的角色。

词汇知识显著影响了学习者的听力、阅读、写作成绩。就影响力大小来说,词汇知识对写作的影响是最大的,其次是听力,最后是阅读,标准化回归系数分别为0.89,0.53,0.31(图3),这与相关分析的结果(表2)一致:r词汇知识-写作=0.459,r词汇知识-听力=0.372、r词汇知识-阅读=0.335。早期词汇知识重要性的实证研究将词汇知识与阅读关联起来,发现了词汇在阅读中的重要作用,后来有学者将目光转向听力和写作,但大多是单项研究,本研究将三项技能置于同一验证平台,证明词汇知识对阅读存在影响,同时对听力和写作具备更明显的影响。

虽然整体来说词汇知识对三个技能的影响都显著,但从相关结果和模型中的间接效应数据来看,词汇知识内部的两个不同知识对三个技能的影响并不一致。

对写来说,深度词汇知识的影响大于广度。也就是说,在写作中,词义、语用上的深层次把握比词汇的广度更重要,学习者正确、恰当地使用词汇比使用更多不同的词更容易得到高分。这与吴继峰[31],吴继峰、周蔚、卢达威[32]、王艺璇[33]对写作质量评估的研究结果一致,他们的研究都表明词汇正确性对写作内容质量的影响最大。

对听来说,深度知识的影响也大于广度知识。这是因为在听力理解的过程中,关键词语的不理解往往会导致整体理解的偏差,而关键词语的理解需要词汇的深层知识。另外,只有高度自动化的词汇才能使听者理解线性语音材料,而广度词汇知识不能保证词汇的高度自动化。

对阅读来说,广度知识的作用更大。这与Stæhr的研究结果一致。从文本的角度看,文本覆盖率达到90%学习者就可以读懂语料[34],广度知识的作用可见一斑。Zhang[35]对190名高级阶段英语学习者的研究也表明,相比于语法知识,词汇知识与英语阅读理解能力的相关更高。可以说词汇量已经被证明是影响第二语言学习者阅读理解能力的一个重要因素。

(2) 广度词汇知识和深度词汇知识之间存在相互影响,但影响的方向难以确定。

广度词汇知识和深度词汇知识相互联系,又相互独立。在Nurweni and Read[36]、Qian、Zhang等研究中两者都是显著相关的,因此本研究在建立“词汇-技能”模型时,将两者之间建立了非递归关系。根据结构方程模型的结果(图3),广度知识对深度知识的标准化回归路径为0.53,深度知识对广度知识是-0.72,为反向相关关系。

为了更好地探索深度知识和广度知识的关系,我们进行了多重模型估计。具体做法为:在已有“词汇-技能”模型的基础上设置广度和深度知识之间不同的路径模型,分别对应四个不同的模型(模型Ⅰ-模型Ⅳ),命名广度知识对深度知识的回归系数为B1,反之为B2。设定模型Ⅰ中B1=B2;模型Ⅱ中B1=0;模型Ⅲ中B2=0;模型Ⅳ中B1、B2不加以限定。

结果为,四个模型的配适指标均达到标准且一样。只是B1和B2的赋值(非标准化路径)不同,其中,模型Ⅰ:B1=B2=0.15,模型Ⅱ:B1=0,B2=0.22,模型Ⅲ:B2=0,B1=0.42,模型Ⅳ:B1=1,B2=0.36。这说明在目前的“词汇-技能”模型中,广度知识和深度知识之间的关系较难确定,他们相互关系的方向性对整体模型的成立影响并不大。

广度知识和深度知识作为词汇知识质和量的两个维度,有学者将他们的关系看作连续体的关系,如Hague[37],Palmberg[38]等,他们将词汇知识定义为“一个连接着能初步理解词汇和能自动激活词汇的连续体”[39]。连续体的一端代表词汇的最初的模糊印象、另一端代表词汇在语音、语义、语用等方面的准确理解和使用。按照这种理解,广度知识和深度知识之间应该有着方向明确的递归关系。但本研究表明,两者是相互影响的,但是他们之间的关系存在回溯性,属于共生关系,很难给广度知识和深度知识相互影响的方向性下结论,他们的关系并不是简单的正向递归关系,并不能简单地说广度词汇知识会朝着深度词汇知识转化。

(3) 广度词汇知识中的“乙级词”、深度词汇知识中的“用法”对三个技能的影响最大。

从结构方程模型分析的结果来看,甲、乙、丙、丁四类词汇的掌握情况对学习者的广度知识都有显著影响,尤其是乙、丙、丁级词,标准化回归系数高达0.83、0.94和0.98。但就各项技能的影响来说,回归分析的结果显示乙级词最能反映分数差异。这并不难解释。本研究的被试大部分为初级学习者,水平在新HSK4级左右,对他们来说,甲、乙级词是与其水平相对应的,相比之下,丙、丁级词汇上的差异能更明显地区分出不同的词汇广度,因此对词汇广度的影响力更大。而在技能测试中,听力和阅读测试的编制是与被试水平相对应的,涉及的丙、丁级词汇并不多。甲级词汇作为基础词汇,学习者的差异并不大,因此对于阅读、听力和写作测试来说,丙级词上的差异才是最具有影响力的差异。另外,输入词汇与输出词汇存在难度上的差异,因此在自主输出的写作测试过程中,学习者在甲级词上的差异带来的影响仍是显著的。

深度知识被界定为包括“语音”“声调意识”“词义”和“用法”四个子类目。从结构方程模型分析的结果看,这四个子类目对深度知识的影响都是显著的,且“用法”的影响最大,“声调意识”的影响最弱。回归分析的结果也显示,对听、读、写三个技能来说,“用法”是作用最为显著的深度词汇知识。因此,可以说词汇学习决不能仅仅止步于了解词义,只有把握了词汇相关的语法义、语体义、语域特征等相关知识,知道如何准确、恰当地将词汇运用在句子中,才具备较高的语言输入、输出能力。

五、结语

本研究就词汇知识对不同语言技能的影响进行了调查分析,再次证明词汇知识与各技能的显著正向相关关系。还发现,广度词汇和深度词汇知识之间相互影响的方向不明晰,它们之间并不是简单的线性关系,对不同的技能存在着不同的影响。另外,“乙级词”和“用法”分别是最重要的广度和深度词汇知识要素。

本研究的发现对国际中文教学有着重要的参考价值。教师词汇教学的着力点应有所不同,阅读训练中的词汇教学应从量入手,侧重提升学习者的词汇量,写作和听力训练中的词汇教学应从质入手,重在培养学习者深入掌握符合其水平词汇的各项用法。学习者不应一味追求词汇量的突破,广度词汇知识并不一定会转化为深度词汇知识,两者相互联系又相对独立,词汇的浅层认知需要有意识的单独学习才能转入深层理解和运用。

本研究还有较大的拓展空间。一是调查对象是初级学习者,因此乙级词汇在模型中得到了较大的彰显,如果对中、高级学习者再进行调查,广度词汇知识的内在层级凸显程度可能会有所调整。二是汉语特有的“声调意识”似乎没有显示其“应有”的重要性。今后如将口语表达能力囊括进来,“声调意识”的分析结果可能会有所变化。

最后,虽然词汇知识对语言水平有着重要影响,但同时也应意识到与语言技能相关的因素还有许多。例如从模型(图3)可以看到,阅读理解和听力理解的残差e2和e3之间有着较大的共同协方差,这可能与学习者在阅读和听力理解中采用了共同的应试策略或篇章处理策略有关。写作的评价实际上还与作文是否切题、举例论证是否恰当等其他非语言因素相关。因此,词汇是影响汉语习得效果的重要因素,但并不是唯一的影响因素,提高学习者的汉语水平仍需要从各要素出发进行全面的训练。

注释:

[1] 桂诗春:《我国英语专业学生英语词汇量的调查与分析》,《现代外语》1985年第1期,第1~6页。

[2] J.Carlisle,M. Beeman,“The Effects of Language of Instruction on the Reading and Writing Achievement of First-grade Hispanic Children”,ScientificStudiesofReading,4,2000,pp.331-353.

[3] P. Nation,LearningVocabularyinAnotherLanguage,Cambridge:Cambridge University Press,2001,p.146.

[4] D. Qian,M. Schedl,“Evaluation of an In-depth Vocabulary Knowledge Measure for Assessing Reading Performance”,LanguageTesting,21(1),2004,pp.28-52.

[5] P. Proctor,M. Carlo,D. August,C. Snow,“Native Spanish-speaking Children Reading in English: Toward a Model of Comprehension”,JournalofEducationalPsychology,97,2005,pp.246-256.

[6] A.Gottardo,J. Mueller,“Are First- and Second-Language Factors Related in Predicting Second-Language Reading Comprehension? A Study of Spanish-Speaking Children Acquiring English as a Second Language from First to Second Grade”,JournalofEducationalPsychology,101,2009,pp.330-344.

[7] R.C. Anderson,P. Freebody,“Vocabulary Knowledge”, in J. T. Guthrie,ComprehensionandTeaching:ResearchReviews, International Reading Association,1981,pp.77-117.

[8] P. Nation,LearningVocabularyinAnotherLanguage,Cambridge:Cambridge University Press,2001,p.138.

[9] D. Qian,“Assessing the Roles of Depth and Breadth of Vocabulary Knowledge in Reading Comprehension”,CanadianModernLanguageReview,56(3),1999,pp.282-308; D. Qian,“Investigating the Relationship Between Vocabulary Knowledge and Academic Reading Performance: An Assessment Perspective”,LanguageLearning,52(4),2002,pp.513-536.

[10] M. Li,J. Kirby,“The Effects of Vocabulary Breadth and Depth on English Reading”,AppliedLinguistics, 36(5),2015,pp.611-634.

[11] Y. Kang,H.S. Kang,J. Park,“Is It Vocabulary Breadth or Depth that Better Predict Korean EFL Learners’ Reading Comprehension?”,EnglishTeaching,67(4),2012,pp.149-170.

[12] 李晓:《词汇量、词汇深度知识与语言综合能力关系研究》,《外语教学与研究》2007年第5期,第352~359页。

[13] 张学宾、邱天河:《词汇知识和阅读关系的实证性研究》,《外语教学》2006年第1期,第38~42页。

[14] 赵雯、宋乔:《一项英语词汇知识与语言能力的关系的实证研究》,《外语教育研究》2015年第3期,第16~20页。

[15] A. Moinzadeh,R. Moslehpour,“Depth and Breadth of Vocabulary Knowledge: Which Really Matters in Reading Comprehension of Iranian EFL Learners?”,JournalofLanguageTeachingandResearch,3(5),2012,pp.1015-1026.

[16] L.S. Stæhr,“Vocabulary Size and the Skills of Listening, Reading and Writing”,LanguageLearningJournal,36(2),2008,pp.139-152.

[17] F.H. Mecartty,“Lexical and Grammatical Knowledge in Reading and Listening Comprehension by Foreign Language Learners of Spanish”,AppliedLanguageLearning,11,2000,pp.323-348.

[18] 张晓东:《词汇知识与二语听力理解关系研究》,《外语界》2011年第2期,第36~42页。

[19] 李慧、朱军梅:《汉语水平考试J324卷构想效度的验证研究》,谢小庆主编:《中国汉语水平考试(HSK)研究报告精选》,北京:北京语言大学出版社,2005年,第270~279页。

[20] 吴思娜:《词汇知识、语素意识、词汇推理与二语阅读理解——来自结构方程模型的证据》,《世界汉语教学》2017年第3期,第420~432页。

[21] P. Nation,LearningVocabularyinAnotherLanguage,Cambridge:Cambridge University Press,2001,p.235.

[22] 国家对外汉语教学领导小组办公室:《汉语水平词汇与汉字等级大纲》,北京:北京语言学院出版社,1992年。

[23] T. S. Paribakht,M. Wesche,“Vocabulary Enhancement Activities and Reading for Meaning in Second Language Vocabulary Acquisition”,in Coady,Huckin,SecondLanguageVocabularyAcquisition:ARationaleforPedagogy,Cambridge:Cambridge University Press,1996,pp.174-200.

[24] 邱皓政、林碧芳:《结构方程模型的原理与应用(第2版)》,北京:中国轻工业出版社,2019年,第6~8页。

[25] 侯杰泰、温忠麟、程子娟:《结构方程模型及其应用》,北京:教育科学出版社,2005年,第17~19页。

[26] J. Read,“Validating a Test to Measure Depth of Vocabulary Knowledge”,in A. J. Kunnan,ValidationinLanguageAssessment,Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,1998,pp.41-60.

[27] K. Tannenbaum,J. Torgesen,R. Wagner,“Relationships Between word Knowledge and Reading Comprehension in Third-grade Children”,ScientificStudiesofReading,10,2006,pp.381-389.

[28] 葛本仪:《现代汉语词汇学(第3版)》,北京:商务印书馆,2014年,第25页。

[29] 蒋绍愚:《两次分类——再谈词汇系统及其变化》,《中国语文》1999年第5期,第323~330页。

[30] S.Gass,L. Selinker,SecondLanguageAcquisition:AnIntroductoryCourse, New York: Routledge,2008,p.208.

[31] 吴继峰:《韩语母语者汉语书面语句法复杂性测量指标及与写作质量关系研究》,《语言科学》2018年第5期,第510~519页。

[32] 吴继峰、周蔚、卢达威:《韩语母语者汉语二语写作质量评估研究——以语言特征和内容质量为测量维度》,《世界汉语教学》2019年第1期,第130~144页。

[33] 王艺璇:《词汇丰富性研究方法及现状》,《海外华文教育》2017年第12期,第1643~1652页。

[34] M. Hu,Marcella,P. Nation,“Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension”,ReadinginaForeignLanguage,13,2000,pp.403-430.

[35] D. Zhang,“Vocabulary and Grammar Knowledge in Second Language Reading Comprehension: A Structural Equation Modeling Study”,TheModernLanguageJournal,96(4),2012,pp.558-575.

[36] A. Nurweni,J. Read,“The English Vocabulary Knowledge of Indonesian University Students”,EnglishforSpecificPurposes,18(2),1999,pp.15-27.

[37] S. Hague,“Vocabulary Instruction: What L2 can learn from L1”,ForeignLanguageAnnals3,1,1987,pp.72-79.

[38] R. Palmberg,“Improving Foreign Languages Learners’ Vocabulary Skills”,RELC,21(1),1990,pp.25-33.

[39] C.Færch,K. Haastrup,R. Phillipson,LearnerLanguageandLanguageLearning, Köpenhamn: Gyldendals Sprogbibliotek and Clevedon: Multilingual Matters,1984,p.84.