《尚书中候》名义新论

宋吉如

(武汉大学文学院,湖北武汉,430072)

在传统学术体系中,《尚书中候》被视作谶纬之书。它相继记述了与尧、舜、禹、文王、武王等各朝帝王或者霸主相关的符应故事,被认为是产生时间较早、较有影响的一部纬书。《尚书纬》曰:“孔子求书,得黄帝玄孙帝魁之书,迄于秦穆公,凡三千二百四十篇,断远取近,定可为世法者百二十篇,以百二篇为《尚书》,十八篇为《中候》。”[1]据此,《中候》亦为孔子所删定,是与《尚书》并行的定世法之作。郑玄曾为之注,并依凭《中候》为其他经书作注。明清以来,孙瑴、孔广林、袁钧、皮锡瑞也都曾为其作注,其重要性可见一斑。同时它又是谶纬中非常独特的存在,别具一格的叙事体例让它与其他纬书区别开来,与《尚书》经的微妙关联更添其神秘。《尚书中候》到底是怎样的一部书?它与《尚书》、“尚书纬”是何关系?它隶属于“七经纬”范畴,还是独立于“七经纬”之外?这些都是当前《尚书中候》研究中亟待解决的问题。它在谶纬体系中的定位至今仍存有很多不明或分歧,甚至连何谓“中候”尚有许多争议。本文试结合《中候》文本剖析“中”“候”含义,以期揭橥《尚书中候》的名义,并就教于方家。

一、“中候”名义旧说述评

学者们对“尚书中候”的解读主要集中在后两字上,据不完全统计,大约存在有释“候”为占验、占候;释“候”为谶纬互文之称谓;释“中候”为官名;释“中候”为“中鹄”四种说法。以上诸说皆有可取之处,但也均有其不甚周密之处,因此目前学界就“尚书中候”的释义未能达成较为一致的意见。

(一) 释“候”为占验、占候

持此种观点的有钟肇鹏、张甲子等人。钟肇鹏从《中候》的篇目内容出发,更倾向于将《中候》释为言符瑞灾祥的一种占验文体[2]。张甲子认为“候”与占卜、星象之意义密切相关,“中”则与“左”“右”“内”“外”相对,因而无实际意义[3]。他们对“中候”的释义主要从“候”的占验特性出发,既突出了其神学内涵,又能体现“候”与其他谶纬书籍的不同,这一解释有一定的道理,但是翻检《尚书中候》全文,不难发现其中仅有较少一部分内容与“占验”相关,若以“占卜”“占验”蔽其题意则未免失之偏狭。

(二) 释“候”为谶纬互文之称谓

持此观点的主要有陈槃、姜忠奎等人。陈槃在《古谶纬研讨及其书录解题》一书中提出:“谶、纬、图、候、符、书、录,虽称谓不同,其实止是谶纬,而纬复出于谶。故谶、纬、图、候、符、书、录之七名者,其于汉人,通称互文,不嫌也。”[4]后文又加以强调:“以《中候》与纬候及图谶互文,是候可以名纬,又可以名图谶也。”[5]姜忠奎也说:“揆兹六名,实同一类。妖祥之变,由占候而后得,故名为候。”[6]他们将谶、纬、图、符等一系列代表谶纬称谓的书名都视作一体。虽然将“候”释为谶纬互文之称谓最不容易引发争议,但是这也模糊了不同类别纬书之间的界限。持此观点的学者们也意识到了这一问题,因此他们在行文中亦提及了这些名称的各具特色之处。然而这一观点中和性还是太强,削弱了不同谶纬书的独特性。

(三) 释“中候”为官名

将“中候”视为官名,持此观点的有章太炎、徐兴无等。《汉书》中就有以“中候”为官名的记载,章太炎在解释“尚书”时引入了“中候”的概念,他认为:“‘中候’,官名。以中候对尚书,则以尚书为官名矣。”[7]虽然他并不赞成将“尚书”解释为官名,但是他对“‘中候’为官名”这一概念并没有提出异议。徐兴无采用了章太炎这一解释,他认为:“东汉时的中候即西汉时的中尉(兵家与星占候气之术关系密切,斥候、中候之名,与望候之术亦有渊源)。”[8]该观点承认了《尚书》与《中候》的平行关系,而且“中候”确有官名之说,有其可取之处。然而此处释作官名是否切题还需进一步探讨,首先,《中候》的内容并未涉及“中候”这一官职,与官职相关者也仅有零星半点。再则,若是以西汉时的中尉官言之,《中候》中与星占候气相关之内容也寥寥无几,其说难以成立。

(四) 释“中候”为“中鹄”

持此观点的是廖平,他撰写了《书尚书弘道编》与《书中候弘道编》两书,并将《尚书》中一些“周篇”——共十八篇划分作《中候》的内容,其余十一篇归为《尚书》。通常所说的二十九篇《尚书》在他的定义中被总称作《书》,而《尚书》与《中候》则是此《书》的两个组成部分,他称:“候通侯,《开元占经》引作《中侯》,‘中侯’谓中鹄……经立正鹄,以待后王射中,故《中侯》乃俟后之书,托古周公、成王,推为大统。”[9]廖平的说法有其深层的考量,他将《尚书》的篇章内容拆分为《尚书》与《中候》两部分,显然是视二者为并驾齐驱的独立关系。遗憾的是他并未说明如此划分的依据,也没有坚实的论据作为支撑,而他对“中候”题意的理解是建立在他的划分标准之上的,因此采纳者不多。另外,古籍中不乏将“尚书中候”写作“尚书中侯”的情况。其实“候”字是从“侯”字中引申出来的分化字,因此在很多文献中都存在有“候”“侯”通用的现象,恐读者有惑,于此特作说明。

(五) 对前人诸说持疑,但无明确观点

黄复山在《汉代〈尚书〉谶纬学述》中列述了“候”在汉代文献中的解意,但并未明确提出自己的观点[10]。任蜜林既不认同将《中候》理解为术数之书,也拒绝将它视作官职名称,不过任蜜林对“中候”的具体含义亦没有做出回答[11]。另外,在安居香山看来,《尚书中候》是一本符命之书。而他将以灾异说、星占为主的《易飞候》等使用“候”的诸文献与《尚书中候》分别开来,可以从侧面看出,在他的观点中,《尚书中候》是具有独特含义的“候”书[12],不过他也没有具体说明“中候”二字的含义。

由此可见,学术史关于“中候”的解释虽多,但分歧很大,再加上其中又牵涉到《中候》与《尚书》的关系,阐释难度进一步加大,故《中候》的名与义,均未能有让所有人信服的权威性阐述。因此对《中候》名义进行阐释需要正视两大难题:一是由于古籍中几乎没有对《中候》题名进行直接阐释的文字,但却对“中候”或者“候”存在着多种多样的解读,仅“中候”(或“中侯”)的固定用法就有官职名、地名、中医诊脉法等多种,遑论单个“候”字了。如此一来,难免言人人殊,莫衷一是。二是《中候》的“身份”问题一直悬而未决,它与《尚书》的关系尚未厘清,这也在一定程度上影响了学者们对“中候”题意的把握。显然,“中候”的名义尚存有不小的解读空间。尽管《中候》已是残篇断简,但是在清代学者的努力辑佚下,我们仍有幸可以探得《中候》文本的大致面貌。因此,笔者试从其文本内部出发,就《中候》的名义问题略陈管见。

二、“中”“候”臆说

本节欲结合《中候》的具体文本,从“中”与“候”的单个释义入手对《中候》题名进行分析,以期得到一个较为合理的阐释。

(一) 释“中”

“中”字虽然书写简单,但是它在中华传统文化中是有其丰富的内涵的,我们熟知的“中”有“中正”“中道”“中央”“中和”“心”“内”“中庸”等意,在清华简《保训》篇有关“中”字的释义研讨中,“中”还被解释为某个具体的事物。而学界在对“中候”二字进行阐释时,习惯性将研究重点放置于“候”字上,却相对忽视了“中”字的具体内涵。结合《中候》文本可知,我们并不能将“中”字简单理解为“其中”或者无实意虚词,或许从地理与宗教两个方面深入解读《中候》,将之理解为“地中”更为恰当。

《中候》作为一个记叙文本,其所叙之事大部分发生于河洛地区——即天下之中。古书中对河洛地区即地中一事皆有明言,孔《传》《史记》、纬书中皆有相关言论,此处不再赘言。《中候》中屡次提及河出图、洛出书,其以“河”“洛”命名的篇目约占了全部篇目的三分之一。书中涉及的贤明君王几乎都有“观河”“观洛”等行为,现摘录一二:

舜沉璧于河,荣光休至,黄龙负卷舒图,出入坛畔。[13]

禹临河观,有白面长人鱼身,出曰:吾河精也。[14]

天乙在亳,东观乎雒,黄鱼双跃,出跻于坛,化为黑玉。[15]

“河龙出图”“洛龟出书”两个事件贯穿于全书,上至伏羲、轩辕有此二象,下有尧、汤、成王皆观于洛,舜、禹、武王都临于河,除此之外,文王戒武王曰:“河洛复告,遵朕称王。”[16]也与河、洛紧密相关。一直以来,古人就有“尚中”的思想观念。早在《周官·地官司徒》中便有以“土圭之法”积极寻求“地中”之所在的记载。《吕氏春秋·慎势》亦称:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”[17]河洛地区作为天下之中,乃是夏商周的都城所在,历史上有多个朝代在此建都,而汉代建都洛阳的想法虽然在汉光武帝时期才得以实现,但是刘邦也曾有久都洛阳的念头,王莽更是借谶纬之说力排众议,意欲迁都洛阳。是什么使“地中”在政治上成了如此重要的战略要地呢?主要有以下两个原因:一是居中而治,有利于领导四方之民;二是地中位于世界之中心,乃天、地、人交汇之处,是神圣之所在。下文分别论述之。

首先是地理维度上,基于现实统治的考量,处于中位一则可以拉进君主与偏远蛮荒之地的距离,便于统治者管理,令善恶之道俱易见闻也;二则“王者京师必择土中何?所以均教道,平往来”[18]。君主处中可以平均各路来贡者进贡之里程,均等四方与中央之往来;三则还有生存环境上的考量,清华简《保训》篇文王告武王曰:“日不足隹宿不详”[19],西岐位处西方,在文王心中乃日不足之处,光照不能遍及,故宜迁往日中之处[20]。如此看来,王居中位在王者进行政权统治的实际中发挥了巨大作用。

其次是宗教维度上,天下之中乃通天之所在,是象征着王权中心的神圣空间。王者所居乃天地之中心在世界范围内都可以找到共鸣,耶律亚德在《宇宙与历史——永恒回归的神话》中便提及这一点,他称所有的圣城与王居皆是天地之交会,世界之中心,包括中国夏至正午无影的地中王城[21]。《周官·地官司徒》记载地中乃“天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也”[22],居于此处则天地交泰,阴阳协调,地中之神圣性不言而喻,王者居此即取永保天命之意。以下列举一二:

王来绍上帝,自服于土中。旦曰:“其作大邑,其自时配皇天;毖祀于上下,其自时中乂;王厥有成命治民,今休。”[23]

斗居天中而有威仪,王者法而备之,是亦得天之中和也。[24]

周公旦称以土中之大邑配天而为治,并且慎祀事神,方能应于天命、成就河清海晏,也恰恰是应于“地中”天地枢纽之身份,与天最为接近,故可通天。再如《春秋说题辞》注文所云,“王居地中”乃以“斗居天中”为法,孔颖达亦说:“用是土中致治,当于天心,则王其有天之成命,降福与之。”[25]皆有“土之中心”即“天之中心”之意。是此,君主已超脱于世俗概念上的人王,成了神圣概念里代天而言的天王。王者居天下之中同王者秉承天命一样,逐渐变成了约定俗成的仪式准则,深深地烙印在了中华文化的基因里。《中候》在撰写材料的选择上,有意摘取了处于变革之际的改朝换代之君,其中的天命思想是一以贯之的,因此,“中”字不仅意味着地理维度上的“地中”区域,更代表了神圣维度下的天地枢纽,是天子之所在。

(二) 释“候”

很多学者将“候”释作“占候”之意,即观象测吉凶,其重点在于测吉凶。《中候》之文是否意在“占验”,还有待商榷。首先,我们以辑佚相对较为完备的《重修纬书集成》为统计对象,考察《中候》佚文的征引情况。剔除单句在同一本书中的重复引用次数,以类书如《太平御览》《唐类函》《艺文类聚》《天中记》《初学记》等所引最多,共引233次;经书及注如《毛诗正义》《礼记正义》《周礼正义》等次之,共引81次;史书及注如《路史》《绎史》《后汉书》等再次之,共引57次;占书如《开元占经》引31次,《五行类事占征验》引3次,共引34次;此外李善《文选》注引了10次。相较于经书与史书来说,《中候》被占书征引次数相对较少,这一征引比例在某种程度上可以反映后世对《中候》的定位并不偏于占书一类。另外,下文略比对《中候》与《易飞候》在描述祥瑞灾异上的行文体例:

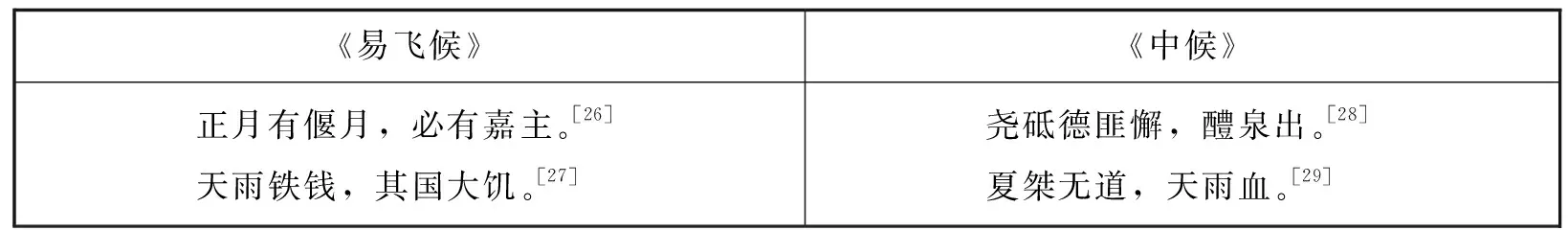

《易飞候》《中候》正月有偃月,必有嘉主。[26]天雨铁钱,其国大饥。[27]尧砥德匪懈,醴泉出。[28]夏桀无道,天雨血。[29]

很显然,他们对祥瑞灾异的描述是不甚相同的。《易飞候》采用的是假设关系,而《中候》则采用的是一种顺承关系,也可以理解为因果关系。简而言其组织架构,即《易飞候》所言为“天象→吉凶”,而《中候》所说为“君道→天象(→吉凶)”。如果从“占”的角度来理解,占有其对象与结果。《易飞候》即是如此,占的对象为天象,其结果是吉、凶,正是“占候”无疑了。《中候》则不然,其记叙了君主有道/无道则天显象,其吉凶暗藏于所显异象之中,这一点恰恰与“占”表明吉凶的本质背道而驰了。不可否认《中候》中也存在一些如“星孛房,四邦灾”[30]“中能垂,公辅谋”[31]这样观星象变化的占验性文字,但是这部分内容毕竟是少数,若以“占候”命名全篇则不够确切。

笔者更倾向于将“候”解释为其本义,词性由动词转为名词,即“所候”,意为所观察到的。“候”的本义为侦察、守望之意。《说文》解释“候”为“伺望也”[32],《广雅》以“候”与“侦”“”义通[33],《癸巳类稿》有云:“尝论古纬书,为冯相、保章,从太史所记灵台候簿,故曰纬候、谶候。”[34]灵台候簿即灵台天文观测记录本,“候”即是“观测”之意。再看《中候》文本,全书按照依时与依人两种叙事原则,以时间为线为人物立传,集中描述了帝王所观之事,无论是天命所归之人所见祥瑞,抑或是天命所弃之人所见灾异,皆是囊括在“所候”之中的。而文中屡次出现的“观”字,也可为之佐。

不同于一般意义上的所见所观,此处“所候”的背后是神秘的天意。《六韬·军势》有云:“圣人征于天地之动,孰知其纪,循阴阳之道而从其候,当天地盈缩因以为常。”[35]天地之变化(也就是“所候”)是有其法道可循的,结合《中候》内容可知,知其所以“醴泉出”者,乃“尧砥德匪懈”所致也;知其所以“天雨血”者,乃“夏桀无道”之故也。所以在解读“中候”之“候”时,还需探明其“所候”背后的规律。

首先是天人感应之说。其主要内涵有三:一则王者受命于天,《中候》重在描述不同君主受天命的具体表现,比如河精授禹河图,文王受赤雀丹书之类,皆是王者受命于天的明证;二则天感于人,《中候》文本中多处显示了政治清明则天降祥瑞,政治昏庸则天降灾异;三则人应于天,汤受神命而伐桀兴商,文武受命伐纣灭商,诸如此类。天人感应说一方面可以通过解释祥瑞现象来稳定民心,巩固皇权,另一方面又可以借天降灾异让君主进行自我反思,从而规范其行为,规避其错误,以达到政权稳固的目的。

其次是五德终始学说。刘歆的五德终始学说为以尧为火德,舜为土德,禹为金德,汤为水德,武王为木德,汉高祖为火德。而《中候》中所展现的朝代更替规律与此高度吻合,写尧沉璧于河,有“赤文”见,写舜则“黄龙”出,写禹见“白面长人”,写商汤则为“玄精”,至于文王,书中称其为“苍帝子”,越过秦,接着是刘姓“复尧之常”[36],又为“赤”。全书按照与“赤、黄、白、黑、苍”相对应的“火、土、金、水、木”五行规律串联起来,循环往复,自始而终。统治者们都可以依照五德终始学说为自己寻找到相对应的王朝德运,以此来证明政权的正统地位。

综上所述,“中”代表了昭示帝王合法性的神圣空间,“候”的表层意义是“观”,深层意义则是“观”天道秩序,帝德之运转。“中”“候”两字合在一起便可以解释为在“地中”“候观”天意,如禹临河观、天乙东观乎洛、武王观于河等皆是帝王于河洛所观之明证。作为一部昭明政治统序的“帝王书”,《中候》记载了尧、舜、禹、夏桀、商汤、纣王、文王、武王、成王直到秦伯、刘邦、项羽等各朝帝王、霸王尤其是易代之君所经历的神异祥瑞事件,其内暗含了天命运行的法则,借此显示了各朝帝王取得维护政权的合法性与正统性。

三、“《中候》”与“《尚书》”之关系

《中候》既为帝王书,那么它和《尚书》是何关系?是否是解释《尚书》的纬文?它和《尚书纬》又有什么关系?

学者就《中候》与《尚书》《尚书纬》的关系问题各执一词,众说纷纭。首先是其与《尚书》的关系,上引《尚书纬》的表述显然是将《尚书》与《中候》视为同出之文,皮锡瑞认同之。更多的学者则认为《中候》乃倚赖《尚书》所作,如陈槃认为《中候》中不乏模拟《尚书》者[37],安居香山认为《中候》是仿《尚书》而作,任蜜林认为《中候》从广义上来说是一部解释《尚书》的纬书[38]。其次是其与《尚书纬》的关系,安居香山认为这两者之间有较大差别,张林建则认为《尚书中候》既可与《尚书纬》合,也可与之分[39]。其他学者多将《尚书中候》泛归于《尚书纬》之下,比如黄复山和任蜜林认为两书在内容上多有复见相同之处,并无大异。笔者认为在层级关系上,《中候》与《尚书》乃平行关系,《尚书纬》则是《尚书》的次一级附庸。

欲明《中候》与《尚书》之关系,我们仍需从《尚书璇玑钤》的表述开始。作为光武帝钦定的“八十一篇”图谶之一,我们可以认为《尚书璇玑钤》代表了汉代人一般性认识。《尚书璇玑钤》认为孔子三千多篇文章中可以为世法者百二十篇,以其中的百二篇为《尚书》,另外十八篇为《中候》。据此,《中候》与《尚书》俱是孔子所求之书的内容,经孔子删定再分为两编。若如此,则“《尚书》”有广义,有狭义,广义者可以被称之为“《书》”,其中涵括了《中候》,狭义者即我们通常所说的“《尚书》”,而“尚书中候”之“尚书”即取其广义。与此同时,传世文献,如《后汉书·郑玄传》提及郑注《中候》,亦未在前冠以“尚书”,也可引起我们的关注。清人廖平分著有《书尚书弘道编》《书中候弘道编》两书,显然是非常有见地的,他并不赞同以《尚书》命名《中候》的做法,他的《书尚书弘道编》题下有字:“旧名《尚书纬说》。尚者,上也。上讬帝王,因加‘尚’以尊之。故前十一篇法古,为《尚书》,后十八篇俟后,为《中候》,不得概以《尚书》目之。今统加以大名曰《书》。”[40]他将《尚书》中记述周朝的文字划作《中候》内容,虽然我们在现今流传的《中候》佚文中可以看到大量的周代事迹,但由于此说法仅为其一家之言,古籍中未见相关言论,故不被众人采纳。但是我们仍然不可以忽视廖平对于“《尚书》”与“《中候》”关系问题的考量。下文试从内容与形式两个方面加以辨析。

从内容上来说,何谓“书”?“书”乃“上所为,下所书也”[41]“上古帝王之书”[42]也。《中候》正是这样一部书写上古帝王时事之作,其与《尚书》(狭义,后放此)所述的时代有相当大的重合,《尚书》记载了虞夏商周时代,《中候》则从夏前记叙至秦末汉初。在所记人物上,《尚书》记载的帝王有尧、舜、禹、夏启、太康、仲康、商汤、夏桀、太甲、盘庚、武丁、商纣、周武王、成王、康王、穆王、平王,其故事时间止于鲁侯、秦穆公。《中候》则记载了轩辕、伏羲、尧、舜、禹、商汤、夏桀、商纣、文王、武王、成王、秦伯,周代以后又涉及刘邦和项羽。此二者所载帝王与所叙时间存在着大量的重合之处,差别在于《尚书》所载帝王数量更丰,而《中候》所叙时间跨度更长而已。在所述事件上,他们都记载了与上古帝王相关的政治事件,只是侧重点有所不同:《尚书》所录为上古时代部分历史事迹以及各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。《尚书中候》则是集中描述上古时期各朝各代(尤其是改朝换代之际)发生在帝王身上的神异符命现象。《尚书》长于记言,《中候》重在记事,他们共同呈现了上古时期的历史事件。

从形式上来说,《尚书》与《中候》在对帝王相关事件的表述上采取了不同的表现形式,下就舜命禹治水一例展开叙述:

《尚书·舜典》《中候》 舜曰:“咨四岳,有能奋庸熙帝之载,使宅百揆,亮采惠畴?”佥曰:“伯禹作司空。”帝曰:“俞,咨禹,汝平水土,惟时,懋哉。”禹拜稽首,让于稷、契、暨皋陶。帝曰:“俞,汝往哉。”[43] 伯禹在庶,四岳师举荐之帝尧。握《括命》不试,爵授司空。伯禹稽首,让于益、归。帝曰:何斯?若真,出尔命图,示乃天。[44]

如上所述,《尚书》与《中候》中皆记载了舜帝听取四岳之建议使伯禹治水、禹辞不从、舜坚持前命一事。但是《中候》的记载重在天道,因其握持天命,故而不试。反观《尚书》,则有对群臣“三载考绩”之行。另外,舜禅禹时有言称:“朕志先定,询谋佥同,鬼神其依,龟筮协从,卜不习吉。”[45]如此看来,《尚书》明天人之道的方式是立足于社会文明的,君主施行天道的方式是将其内化为聚焦于现实的务实人道,而隐秘幽微的神道、天道被掩藏起来了。《中候》则不然,它明天人之道的方式即是用最直白晓畅的手段将最隐晦诡谲的天道现于人前。世人皆道君主乃天命所归,却不知其如何然,《中候》便将天命降下的具体表现形式娓娓道来。《中候》与《尚书》的区别即在于此,可以说他们以不同的形式反映了上古时期帝王驭民之术的多面状况,《尚书》是文明的一面,《中候》则是神秘的一面。一个“人”的氛围更浓,另一个则“神”的意味更重。

正如皮锡瑞所说:“《中候》之文,与《书》同出……是则渊源不二,表里互明,上祧帝魁,下讫秦穆。非同《禹贡》,别撰《山经》;例以《春秋》,宜存《外传》。”[46]汉人将《左传》《国语》称作《春秋》的内外二传,此二者一为国别体,长于记言;一为编年体,重在记事,它们互相补充,互证互明,共同呈现了春秋时期的历史事件。以此相类比,《中候》或也可理解为“《书外篇》”,与依附于《尚书》的《尚书纬》不同,《中候》与《尚书》之间并不存在解释与被解释的关系,它们是同源并行的一体之两面,有着各自独立的演说系统,《尚书》藏天道于人后,而《中候》则将天道示于人前。这又引发了一个新的问题,《尚书中候》既是《尚书》的平行文本,那它属于经书吗?笔者还是倾向于将它归类于通俗意义上的谶纬类,《隋书·经籍志》曰:“孔子既叙六经,以明天人之道,知后世不能稽同其意,故别立纬及谶,以遗来世。”[47]能明幽昧之神道者,即是谶纬之流了。虽然《中候》中也存有“姬昌,苍帝子。亡殷者,纣也”[48]这样的诡言谶语,但是从全篇观之,它不属于“谶”;“纬”又是围绕经书而成,专以配经、解经,《中候》亦不在“纬”列。不过,正所谓对文则别,散文则通,广义上的谶纬是各类神学著作的通称,正如《隋书·经籍志》所归类的那样,《中候》当是其中独特的一本。

此外,另有一点值得思考,按照廖平的说法,《中候》在我们熟知的《中候》文本外另有其文,那么现今存有的《中候》篇目则变成了《中候》的附属文本。不过这种观点并没有足够坚实的论据作为支撑:首先,如果《中候》另有其文,古籍中却从未提及,这不符合常理;再者,他将《尚书》内容划拨一部分至《中候》,缺乏相关文献作为佐证。在此仅备一说。但是我们也要注意到纬书的命名体例,诸如《易纬稽览图》《尚书璇玑钤》《礼含文嘉》《诗含神雾》《春秋演孔图》《乐动声仪》之类,皆是以经书在前,后附文字以成就书名。再看《中候运衡》《中候握河纪》《中候苗兴》等等,皆是“中候”在前,附加其他文字以成篇名。这一命名方式显然是《中候》与《尚书》地位平等的又一佐证。至于《中候》是否另有独立文本,文献缺载,无法确论。

综上所述,《中候》与《尚书》有同有异,其所同者,二者皆是为政治服务的帝王之书;其所异者,《尚书》以人事明天道,《中候》则将天道付之于神秘叙事。故此书有三个决定性的特征绝不可忽视。一是“帝王书”。从它的记载来看,“帝王”是书中的主角,所有的祥瑞灾异皆是围绕帝王展开。二是“政治”。其所要传达的政治内涵是其精神内核。有趣的是,《中候》所采选的帝王或为尤其贤明之主,或为尤其无道之主,多数处于改朝换代的变革之际,其政治影响力非一般的帝王可以比拟。三是“天命”。《中候》所述林林总总,无一不在传达天命运行之规律,并以此为后世之法。

总之,目前学界在《尚书中候》的书目阐释问题上,主要有占验说、谶纬说、官名说、中鹄说等几种说法,以上诸说各有道理,也有不甚周详之处,其主要原因在于对文本内容的把握不够。本文在前贤研究的基础上,从《中候》的文本内容入手,结合其具体的语句语段对“中候”二字进行阐释,厘清其与《尚书》同源并出的本质,探明其作为帝王之书的深层政治内涵。一方面可以进一步深化题名这一基础问题,使题名释义更切合文章内容;另一方面分析了《尚书》与《中候》之关系问题,使《中候》的性质问题进一步明确。不过“中候”一词也存在着多种解读思路,其还存有很大的阐释空间可供发挥。但是在文献不足征的情况下,较为稳妥的阐释路径是从文本出发,以最大限度避免凿空之论。至于《中候》与“七经纬”之关系,将另文论述。

注释:

[1] (汉)孔安国传,(唐)孔颖达,等正义:《尚书正义》卷一,上海:上海古籍出版社,1990年,第9页。

[2] 钟肇鹏:《谶纬论略》,沈阳:辽宁教育出版社,1991年,第51页。

[3] 张甲子:《〈尚书中候〉题意考》,《河南科技大学学报》(社会科学版)2010年第3期,第14~17页。

[4] 陈槃:《古谶纬研讨及其书录解题》,上海:上海古籍出版社,2010年,第149页。

[5] 陈槃:《古谶纬研讨及其书录解题》,上海:上海古籍出版社,2010年,第174页。

[6] (清)姜忠奎:《纬史论微》卷一,上海:上海书店出版社,2005年,第12页。

[7] 章太炎:《国学略说》,《章太炎国学二种》,杭州:浙江古籍出版社,2012年,第129页。

[8] 徐兴无:《谶纬文献与汉代文化构建》,北京:中华书局,2003年,第8页。

[9] 舒大刚、杨世文主编:《书中候弘道编》,《廖平全集(4)》,上海:上海古籍出版社,2015年,第181页。

[10] 黄复山:《汉代〈尚书〉谶纬学述》,台北:花木兰文化出版社,2007年,第235~236页。

[11] 任蜜林:《汉代“秘经”纬书思想分论》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第213~215页。

[12] [日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》(上),石家庄:河北人民出版社,1994年,第23~41页。

[13] (唐)欧阳询撰:《艺文类聚》卷九十八,上海:上海古籍出版社,1965年,第1703页。

[14] (宋)李昉,等:《太平御览》卷八百七十二,北京:中华书局,1960年,第3868页。

[15] (梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》卷三十一,北京:中华书局,1977年,第454页。

[16] (汉)毛公传,(汉)郑玄笺,(唐)孔颖达,等正义:《毛诗正义》卷十六《大雅·文王》,上海:上海古籍出版社,1990年,第531页。

[17] (汉)高诱注:《吕氏春秋》卷十七,上海:上海书店出版社,1986年,第211页。

[18] (汉)班固撰集,(清)陈立疏证:《白虎通疏证》卷四,北京:中华书局,1994年,第157页。

[19] 清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,上海:中西书局,第143页。

[20] 参见(汉)高诱注:《吕氏春秋》卷十三,上海:上海书店出版社,1986年,第126页。“白民之南,建木之下,日中无影,呼而无响,盖天地之中也。”日中之处即天地之中。

[21] [美]M.耶律亚德:《宇宙与历史——永恒回归的神话》,杨儒宾译,台北:联经出版事业公司,2000年,第4~13页。

[22] (汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》卷十,上海:上海古籍出版社,1990年,第153页。

[23] (汉)孔安国传,(唐)孔颖达,等正义:《尚书正义》卷十五,上海:上海古籍出版社,1990年,第218页。

[24] (宋)李昉,等:《太平御览》卷六百一十,北京:中华书局,1960年,第2743页。

[25] (汉)孔安国传,(唐)孔颖达,等正义:《尚书正义》卷十五,上海:上海古籍出版社,1990年,第219页。

[26] (宋)李昉,等:《太平御览》卷四,北京:中华书局,1960年,第21页。

[27] (唐)瞿昙悉达:《开元占经》卷三,长沙:岳麓书社,1994年,第31页。

[28] (宋)李昉,等:《太平御览》卷八百七十三,北京:中华书局,1960年,第3870页。

[29] (唐)瞿昙悉达:《开元占经》卷三,长沙:岳麓书社,1994年,第30页。

[30] (唐)瞿昙悉达:《开元占经》卷八十九,长沙:岳麓书社,1994年,第942页。

[31] (唐)瞿昙悉达:《开元占经》卷六十七,长沙:岳麓书社,1994年,第693页。

[32] (汉)许慎:《说文解字》卷八上,上海:上海古籍出版社,2007年,第391页。

[33] (清)郝懿行,等:《尔雅·广雅·方言·释名清疏四种合刊》卷三下,上海:上海古籍出版社,1989年,第439页。

[34] (清)俞正燮:《癸巳类稿》卷十四,北京:商务印书馆,1957年,第544页。

[35] (西周)吕望,等撰:《六韬(及其他四种)》,北京:中华书局,1991年,第17~18页。

[36] (汉)何休注,(唐)徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷二十八,上海:上海古籍出版社,1990年,第354页。

[37] 陈槃:《古谶纬研讨及其书录解题》,上海:上海古籍出版社,2010年,第167页。

[38] 任蜜林:《汉代“秘经”纬书思想分论》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第212~213页。

[39] 张林建:《〈尚书纬〉研究》,东北师范大学硕士学位论文,2012年。

[40] 舒大刚、杨世文主编:《书尚书弘道编》,《廖平全集(4)》,上海:上海古籍出版社,2015年,第59页。

[41] (汉)王充:《论衡》卷二十,上海:上海古籍出版社,1990年,第194页。

[42] (汉)王充:《论衡》卷二十八,上海:上海古籍出版社,1990年,第268页。

[43] (汉)孔安国传,(唐)孔颖达,等正义:《尚书正义》卷三,上海:上海古籍出版社,1990年,第42页。

[44] (宋)李昉,等:《太平御览》卷八十二,北京:中华书局,1960年,第381页。

[45] (汉)孔安国传,(唐)孔颖达,等正义:《尚书正义》卷四,上海:上海古籍出版社,1990年,第55页。

[46] (清)皮锡瑞:《尚书中候疏证》,《皮锡瑞全集》,北京:中华书局,2015年,第583页。

[47] (唐)魏征,等:《隋书》卷三十二,北京:中华书局,1973年,第941页。

[48] (宋)李昉,等:《太平御览》卷二十四,北京:中华书局,1960年,第114页。