中学生在线课后服务行为特征和学习效果研究*

□ 徐刘杰 陈 玲 余胜泉

一、前言

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,要求全面压减作业总量和时长,减轻学生过重的作业负担。同时,拓展课后服务渠道,做强做优免费线上学习服务,积极创造条件,组织优秀教师开展免费在线互动交流答疑,为学生提供在线一对一学习辅导服务,实现优质教育资源和教育服务公平供给,从而提升人民对教育的满意度,促进教育公平。利用“互联网+”教育云平台为学生提供一对一在线学习辅导,能够实现城镇学校优秀教师指导农村和薄弱地区学校学生完成作业,为农村和薄弱地区学校输送优质教育资源和教育服务,从而提高农村和薄弱地区学生的学习成绩和学习满意度,这是促进教育公平的一条可行路径。由义务教育学校和城镇优秀教师承担课后服务工作,对于满足家长和学生对优质公平教育的合理诉求,解决困扰教育界、牵动整个社会的中小学生“减负”难题,以及缩小学生的课外成长差距、促进教育公平等重大教育问题的解决具有积极的促进作用。然而,在丰富、优质、免费的教育资源和教育服务面前,农村和薄弱地区的学生是否能够积极利用?学生在利用线上优质教育服务上是否存在差异?表现出什么样的规律?学生利用在线教育服务是否能够提高学习成绩?这些问题的研究和解决,对于引导学生积极利用在线优质教育服务,促进优质教育服务发挥促进学生成长和教育公平的作用具有重要意义。

北京市于2016年启动了“中学教师开放型在线辅导计划”(简称“开放辅导计划”),面向北京市公立中小学校和教育机构招募骨干教师,为边远郊区和乡村学校学生提供一对一在线辅导、一对多直播学习、微课学习视频、问题答疑等线上学习服务。一方面帮助农村学生解决学习问题,提高学习成绩,促进教育公平;另一方面,弥补农村学生难以获得优秀教师和优质教育资源的缺陷,为他们提供丰富的学习服务,缩小城乡之间的教育差距(陈玲,等,2017)。本研究从人类动力学理论视角出发,通过分析学生参加在线教育服务的行为动力学,对学习成绩和在线教育服务行为动力学特征的关系进行分析,对于发现学生在线学习规律,预测学生学习成绩,改善学生学习行为,引导学生积极利用在线教育服务具有重要意义。

二、文献综述

课后服务是政府、中小学校、社区活动中心、校外托管机构多个部门通力协作,促进学生全面、健康发展的教育方式,也是解放家长、帮助家长解决中小学生放学后难以监管的现实难题,进一步增进国民幸福感的民生工程。在一些发达国家,课后服务不是学校教育的简单补充,而是为儿童课余生活的丰富、身心的健康发展提供多样化的教育活动与机会。美国在针对儿童的“放学后计划”中为学生提供学业辅导、兴趣和艺术指导、健康和安全教育、职业指导与规划、STEM课程教育和社区服务等(杨文登,2021)。英国为儿童提供的课后服务包括学业指导、体育活动、艺术训练、手工制作、游戏和外出参观等(张亚飞,2020)。日本在“课后儿童综合计划”中为儿童提供课后照顾服务和课后教育活动,主要包括学习辅导、游戏、科学活动、体育运动和生活体验等活动(李智,2016)。在课后服务内容安排上,我国主要为学生提供课外实践活动和组织学生自主学习,如安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团、兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等。

课后服务依据家长和学生的现实需求,以促进学生全面健康成长为根本目的,以发挥学生的自主性和主体性为根本,注重培养学生的兴趣爱好和个性特长,具有发展学生个性特长、提升学生核心素养,满足家长需求、减轻家长负担,推进社会公平、维护社会稳定的重要价值(游莎,等,2020)。有研究发现,课后服务能够提高学生的学业成绩,如提升学生的语文、阅读成绩与数学成绩(Lauer,et al.,2006;张伟平,等,2021);能够改善学生的不良行为,提高学生的课堂参与度;能够提升学生的社交技能,增强学生的社会情感(张忠华,等,2021)。在课后服务中开展社团教育能够有效促进学生学科知识、见识和能力的均衡发展,促进全体学生的一致发展和个性化发展(冉源懋,等,2020)。课后服务为学生提供丰富、高质量的教育资源和学习辅导,不仅满足家长对孩子课外学习的需求,还降低了家长辅导学生作业和教育经费支出的负担。许多国家将课后服务视为一种准公共产品,政府出资免费向家长提供,保障了课后服务的公益性,让低收入家庭的学生享受更公平、更优质的教育资源,有利于促进教育公平。因此,有学者指出,城乡教育均衡发展需要课后服务作为支点(李醒东,等,2020),通过课后服务公平有效供给,平衡不同家庭在教育上的需求和教育支出,从而促进教育公平。

但是,也有一些研究对课后服务提高学生学业成绩的结论提出了质疑。针对中国香港学生参加课后服务的研究表明,参加课后服务对学生的科学、数学、阅读成绩有显著的负向影响作用(李佳丽,等,2020)。在智利针对儿童提供的“儿童俱乐部”课后服务项目的研究表明,课后服务对儿童的学术成果没有显著影响(Claudia&Perticará,2020)。对课后服务的研究表明,课后服务能够提高学生在学校课堂教学的参与度,但是在课程教学的表现目标上有所下降(Grolnick,Farkas,Sohmer,Michaels,&Valsiner,2007)。一项针对141名美国儿童为期两年的研究表明,参加课后服务能够正向预测学生的社会能力和动机,但却不能正向预测学生的学业成绩 (Mahoney,Parente,&Lord,2007)。 Smyth(2008)认为可以从两方面来解释课后服务没有发挥提高学习成绩效果的原因:一是接受课外辅导的学生成绩已经达到一个门槛,他们很难再通过课后服务提高学习成绩;二是因为学生参加课后服务的时间有限,在较短时间内课后服务的作用很难发挥。这表明如果要想提高学习成绩,学生需要参加足够长时间的课后服务。

学生在参与课后服务行为模式上也存在差异。由于课后服务对象遵循自愿原则,家长和学生在选择学校提供的课后服务方面存在疑虑,一部分家长出于对优质教育资源和教育服务的追求,仍然选择私立课外培训机构的教育服务。在挪威,一项针对课后服务项目的研究表明,在课后服务的体育运动项目中,儿童在体育运动上的活跃度和参与度存在内部差异(Riiser,Haugen,Lund,&Løndal,2019)。我国教育部的统计结果显示,截至2021年9月22日,有7,743.1万名学生参加了课后服务(欧媚,2021),所占比例还不到我国义务教育阶段学生总数的50%①根据国家统计局的数据,2020年我国义务教育阶段学生总数为15639.4425万人。其中,小学在校学生数为10725.3532万人,初中在校学生数为4914.0893万人。。而对于农村学生或者贫困落后地区学生而言,他们接受的教育服务资源比较匮乏,在完成课后作业方面缺少教师辅导(林雪峰,2018)。我国城乡学生获得课后教育服务机会的差距是义务教育公平发展的一大挑战。因此,在课后服务供给上要加大农村地区和落后地区学校的优质教育资源和教育服务供给,优先满足农村学生、城市随迁子女等群体的课后服务需求,尽可能弥补义务教育阶段学生发展的差距(熊熊,等,2019),实现优质课后服务的公平供给。

校内课后服务主要以学校为供给主体,学校的设施设备建设、教师质量与课后服务质量存在直接的关系。因此,对于城市优秀学校而言,学生自然能够获得优质的课后服务,但是对于农村地区和贫穷落后地区学校而言,学生则很难获得优质的课后服务。即便这些地区的学生能够获得课后服务,也仅限于自主学习和课后作业辅导,而很难享受到多样化的课外活动或者兴趣学习。在人们对更加公平更加优质的教育需求不断增加的新时代,如何为学生提供优质的课后服务,是我们在解决教育公平问题中需要考虑的问题。信息技术对教育公共服务供给带来了变革性力量,能够在教育公共服务供给内容、供给方式、供给模式、供给渠道等多方面提供支持。利用信息技术,城镇优秀教师能够为农村地区和落后地区的学生提供实时在线的课后服务,弥补农村地区和落后地区学生对优质公平课后服务的需求,满足农村地区和落后地区学生的个性化全面发展。

为了减轻学生的学业负担,提高农村地区和薄弱地区学生的教育满意度,我国加大中小学生课外培训治理力度,加强学校优质课后服务供给,并组织优质学校、优秀教师向农村学校和薄弱地区学校输送教育资源和教育服务。在这样的背景下,借助“互联网+”发展契机,2016年12月北京市教委启动了“北京市中学教师开放型在线辅导计划”试点工程,全市16个区1万多名区级以上骨干教师参与,面向M区31所初中学校开展首轮试点,为学生提供优质课后服务。在“开放辅导计划”实践中,为了满足学生对教育资源的可接入、可获得,扩大学生的选择权和选择范围,使每一个学生都可以根据自己的情况选择教师实施学习辅导。“开放辅导计划”为处于远郊区的学生提供优质课后服务,帮助学生解决作业问题,缩短学生花费在作业上的时间,提高作业完成质量和作业效率,减轻学生课业负担。“开放辅导计划”是利用互联网技术开展课后服务供给的创新尝试,为学生提供丰富的课后服务选择机会,通过满足学生的选择和学习需求来实现学生在资源获得上的公平;通过为学生提供优质课后服务实现学生在学习过程中的公平,并力求实现学习结果上的公平。

在“开放辅导计划”实践中,北京市所有区域的骨干教师均可申请在线辅导远郊区学生,为远郊区学生提供免费的优质课后服务。而学生在获取免费的在线课后服务方面具有什么样的特征,学生在参加课后服务后他们的学习成绩发生了什么变化,以及通过学生参加课后服务行为特征是否能够预测学习成绩,等等,是本研究关注的焦点。这些问题的讨论对于预测学生在线学习的行为变化,预测学生学习成绩,为教师和教育管理部门提供反馈和改进建议,以提高在线课后服务的效率和效益具有重要意义。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究的样本主要是位于北京M区(北京的一个远郊行政区)远郊区和近郊区的学生。2016—2018年,共有7,999名来自M区的初中学生通过一对一在线辅导的形式参与了“开放辅导计划”,在这些学生中,年龄最小的10岁,最大的16岁,平均年龄13.8岁(如表1所示)。其中,男生占47.36%,女生占52.64%。在入学时间分布上,2014—2017年入学的学生数分别为126人、2,231人、3,067人和2,575人。在7,999名学生中来自远郊区学校的有5,647名,占70.6%;来自近郊区学校的有2,352名,占29.4%。

表1 参加一对一在线辅导的学生信息

(二)数据收集与分析

本研究采集了学生参加一对一在线辅导行为数据和学生学业成绩。一对一在线辅导行为数据主要包括7,999名学生每一次辅导的起始时间和结束时间,据此可统计出学生的辅导次数、辅导时长和辅导行为的时间间隔。另外,本研究获得1,629名参加辅导和1,825名未参加辅导的学生在初二上学期的期末成绩、初二下学期的期中成绩和初二下学期的期末成绩。在1,629名学生中,来自近郊区的学生有492名,其中有241名男生,251名女生;来自远郊区的学生有1,137名,其中有500名男生,637名女生。为了与未参加辅导学生的学习成绩进行对比,本研究收集了1,825名来自M区未参加辅导学生的学习成绩。来自近郊区的学生有471名,其中男生265名,女生206名;来自远郊区的学生有1,354名,其中男生779名,女生575名。

为了分析学生的辅导行为动力学特征,本研究统计了学生在辅导频次、辅导时长、辅导时间间隔三个维度上的分布情况,将所有学生的辅导频次、辅导时长、辅导时间间隔分别从低到高排序,并统计出每一个维度上所有值分别对应的学生数量。如辅导频次为1的学生数为5,904,辅导频次为360对应的学生数为1。使用MATLAB软件对学生辅导频次、辅导时长、辅导时间间隔对应的学生数进行曲线拟合,在双对数坐标系中绘制出学生辅导行为特征图。为了评估学生的成绩变化并保证在线辅导行为对学习成绩影响的稳定性,将初二下学期期末成绩减去下学期期中成绩记为“增值成绩1”,将下学期期末成绩减去上学期期末成绩记为“增值成绩2”,将下学期期中成绩减去上学期期末成绩记为“增值成绩3”。对两类学生学习成绩增值分别进行独立样本t检验,以比较辅导行为对学生学业成绩的影响。最后,使用线性回归分析方法,将学生的学习成绩增值作为因变量,将学生的辅导次数、辅导时长和辅导时间间隔作为自变量,探索影响学生学习成绩变化的主要变量。

四、学生利用在线课后服务行为特征分析

在探索学生利用在线课后服务的行为动力学特征时,主要从学生接受一对一学习在线辅导的行为频次分布、辅导时长分布和辅导行为的时间间隔分布三个维度进行分析。

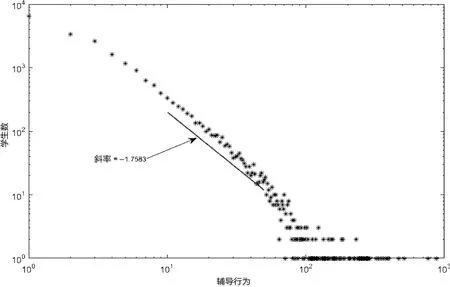

(一)学生接受一对一学习辅导的行为频次分布

在双对数坐标系中拟合出学生接受一对一在线学习辅导的频次分布图(如图1所示)。图中横坐标为学生接受教师辅导行为的频次k,纵坐标为接受教师辅导频次为k的学生人数。可知,随着学生接受辅导行为的频次增加,学生人数逐渐减少;接受一对一在线辅导行为的学生分布服从幂律函数,指数为-1.758。接受学习辅导的学生存在一定的异质性,更多的学生接受辅导行为数量非常少,少部分学生接受了大量的一对一在线辅导。由于受学生学习需求、学习条件、学习偏好等因素的影响,学生对课后服务的利用存在差异。由图1可以看出,幂律衰减曲线发展缓慢,接受k次辅导行为的学生分布模型存在重尾现象。艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西(2013)指出,幂律分布的突出特点是在事件发生分布上会存在很多小事件,而且许多小事件的发生伴随着少数极大的事件。对学生接受一对一辅导而言,在几个辅导次数很大的事件之后出现了较多的辅导次数很少的小事件。如99.3%的学生获得一对一在线辅导的行为少于80次,平均每个学生得到6.1次辅导。但在接受80次以上辅导的学生中,0.7%的学生平均接受了170.9次辅导。可见,学生在接受一对一在线辅导行为方面存在较强的异质性特征,而且学生在参与在线辅导中存在“沉默的大多数”现象。

图1 学生接受辅导行为频次的分布特征

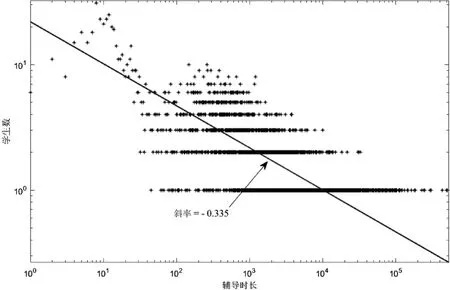

(二)学生接受一对一学习辅导的时长分布

对学生接受一对一在线学习辅导的时长分布进行分析,结果如图2所示。随着学生接受辅导时长增加,学生人数逐渐减少;学生接受一对一在线辅导时长的分布服从幂律分布特征,指数为-0.335,而且学生在辅导时长上的分布具有明显的重尾特性。学生群体用于在线学习的时间存在异质性,不同学生之间接受辅导的时间存在较大的差异。但是根据斜率来看,学生之间的差异程度相比于辅导频次的分布又比较缓和,在辅导时长比较长和辅导时长比较短两种情况下的学生数量差异没有学生在辅导频次上的差异大。从整体上来看,大部分学生接受的辅导时间比较少,少部分学生接受辅导的时间比较长。在7,999位参加辅导的学生中,辅导时间超过1个小时的学生仅有2,149名,占比26.9%;超过73%的学生接受辅导的时间不到1个小时。

图2 学生接受辅导时长的分布特征

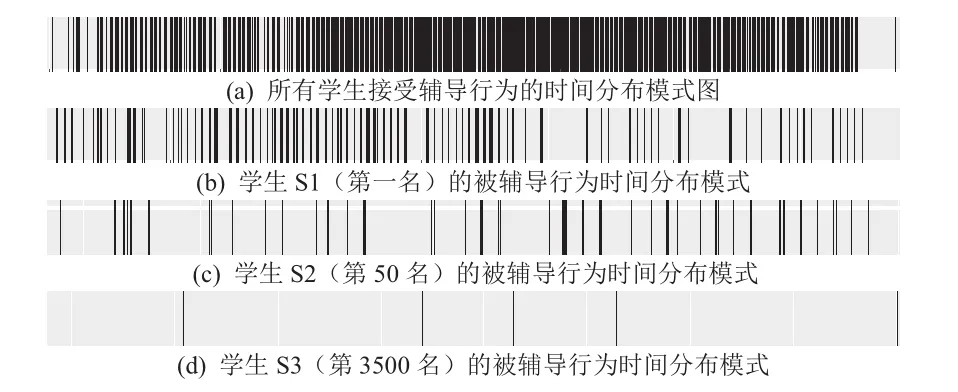

(三)学生接受一对一学习辅导的时间间隔分布

依据学生接受辅导行为的频次进行层次划分,将接受一对一在线辅导行为频次大于或等于200次的学生归为第一层次;将接受辅导行为频次小于200次、大于或等于50次的学生归为第二层次;将接受辅导行为频次小于50次的学生归为第三层次。分别从三个层次中选出一名学生,如辅导次数最多的学生S1(876次)、辅导次数排在50位的学生S2(161次)和辅导次数排在3,500位的学生S3(10次),绘制所有学生和三位学生代表分别接受学习辅导的时间间隔分布图(如图3所示)。图中横坐标表示时间,竖线表示辅导行为,竖线之间的空白表示在这一时间段内学生没有接受学习辅导。为了从整体上查看学生接受一对一在线辅导行为的时间间隔分布,对学生在2016年下半年至2018年上半年的四个学期进行了归一化处理,即将学期初设定为时间起始点,记为0,将学期末设定为辅导结束时间点,记为10,000;把学生在实际时间点上的辅导行为对应地分布在0—10,000的时间点上。图3(a)为全体学生的辅导行为时间分布模式。学生的在线辅导行为分布比较均匀,学生参与一对一在线辅导的集中程度比较大,主要集中在学期的中间阶段,在学期的初期阶段和学期末学生接受一对一在线辅导的行为频次比较少,时间间隔比较长。

图3 学生接受辅导行为的时间分布图

处于第二层次的学生S1的辅导时间间隔分布如图3(b)所示。在学期初,该学生的连续辅导行为之间存在相对较短的时间间隔,紧随其后的是一个更长的时间间隔,然后被辅导行为的频率增加,但辅导行为数量仍然很少。在学期末,该学生接受辅导行为的时间间隔非常大。对于学生S1来说,随着时间的推移,辅导时间间隔逐渐增加。对于第二个层级的学生来说,接受辅导的概率比较小,连续两次接受辅导的时间间隔较长。以学生S2为例,其在2016年至2018年上半年共接受了161次辅导,接受辅导行为之间存在较长的时间间隔。从图3(c)中的竖线宽度来看,该学生在辅导行为上不存在连续的集中辅导行为,在线辅导行为比较分散。对于学生S3而言,在整个学期中很少参与在线辅导,连续两次辅导活动的时间间隔比较长。与前两个层级的学生相比,第三层级学生的辅导行为较少,辅导行为的时间间隔非常长。处于这一层级的学生人数占总学生数的98%。

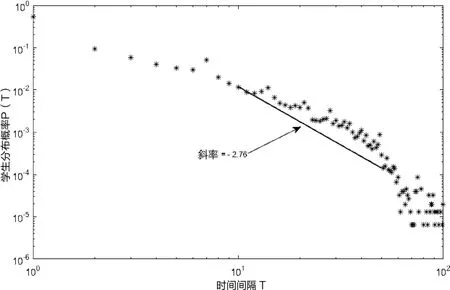

本研究对被辅导学生的辅导行为时间间隔进行曲线拟合分析,采用双对数坐标轴显示拟合曲线(如图4所示)。横坐标表示学生接受辅导行为的时间间隔,用τ表示。纵坐标为被辅导学生的行为概率分布,用P(τ)表示,即接受辅导行为时间间隔为τ的学生分布概率。可知,学生接受辅导行为的时间间隔分布呈幂律特征,幂律函数可使用P(τ)~τγ形式表达,其中,γ=-2.76。这意味着,学生数量比例在时间间隔分布上具有较强的异质性,且表现出重尾特征。接受辅导行为的时间间隔比较小的学生数量分布概率非常大,即大部分学生更可能是接受一次辅导。结合前面关于学生接受辅导行为次数分布分析,大部分学生只接受了一次辅导,由图4可知,接受一次辅导的学生人数比例非常大,接近于1。因此,在该研究中,并不是大部分学生能够坚持每天都接受辅导,而是他们的辅导次数本身就很少。对于辅导次数大于1的学生来说,存在大量辅导行为发生在较小时间间隔区间内。然而,也有一些学生因为教师学习辅导的时间间隔较长,他们的在线辅导频率较低。学生接受在线学习辅导行为主要是因为学生在做作业时遇到了问题,需要教师的帮助来解决问题。而学生接受辅导行为的时间异质性表明了学生对在线学习辅导的需求不同。对所有学生的辅导时间间隔进行阵发性计算,由辅导行为的时间间隔平均值mτ=1647.88和标准差στ=8570.01,可以计算出阵发性B等于0.68。这表明学生人数在时间间隔分布上存在较强的阵发性特征。

图4 学生接受辅导行为的时间间隔分布特征

五、学生利用在线课后服务行为对学习成绩的影响

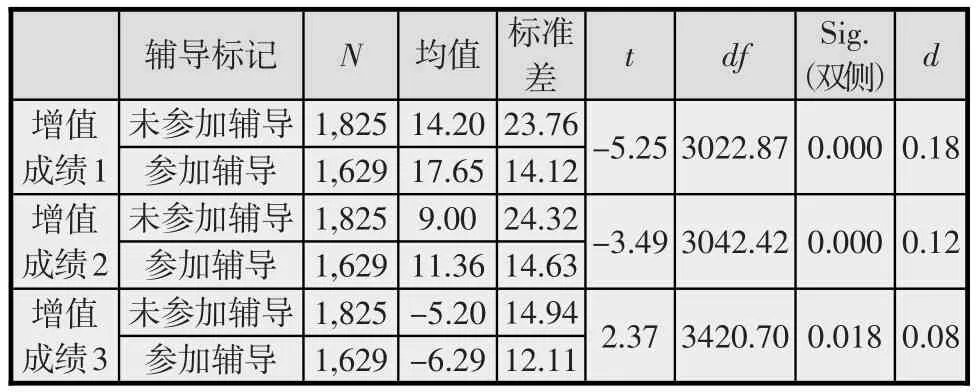

学习投入包括行为投入、认知投入和情感投入三类。其中,行为投入指学习者在学习过程中的行为表现。有研究指出,提高行为投入能够提升学业成绩(白然,2020;王文,等,2021)。本研究中学生参与课后服务的次数、时长和参与课后服务行为的时间间隔等均属于行为投入范畴。为了评估参加在线课后服务是否对学生的学习成绩产生影响,本研究对参加辅导和未参加辅导学生的学习成绩增值进行了差异分析,结果如表2所示。虽然学生的成绩增值3(下学期期末成绩减上学期期末成绩)是负的(表明与上学期期末成绩相比,学生下学期期中考试成绩下降了),但是从整体上看经过一年的辅导学生的学习成绩得到提高,且参加辅导学生的成绩增值1和成绩增值2均显著大于未参加辅导学生的成绩增值。

表2 参加辅导和未参加辅导学生的学习成绩增值差异分析结果

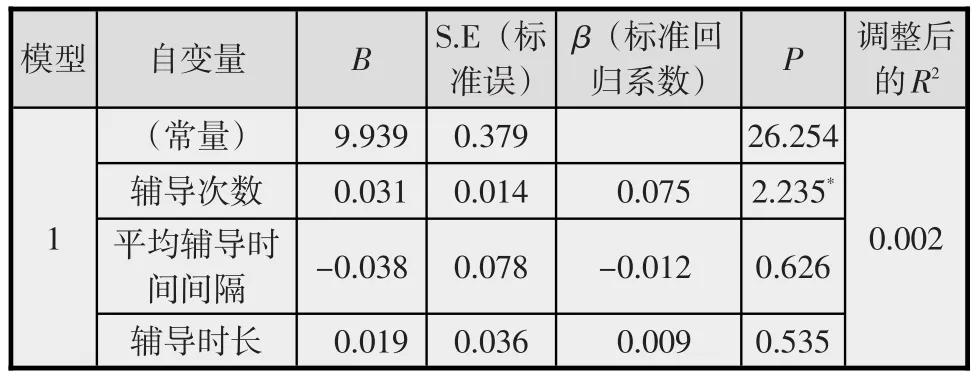

为了进一步探索学生参与在线辅导对学习成绩增值的影响,对学生两次期末考试成绩的差值(成绩增值2)进行了回归分析。将辅导次数、平均辅导时间间隔、辅导时长等变量作为自变量,成绩增值2作为因变量,回归分析结果如表3所示。可知,辅导次数显著正向预测学生的学习成绩增值,即辅导次数多的学生其成绩增值高。当学生辅导次数增加1次,其学习成绩增值能够提高0.03分。而平均辅导时间间隔和辅导时长对成绩增值没有显著的预测功能。

表3 辅导行为与成绩增值(因变量)的回归分析结果

六、讨论与总结

(一)学生利用课后服务行为的幂律分布

本研究主要对学生参与一对一在线辅导进行了行为动力学分析,结果表明,学生参与在线辅导行为符合幂律分布,且具有重尾现象。幂律分布被一些学者看作是帕累托定律(二八定律)的另一种表述(艾伯特-拉斯洛·巴拉巴西,2013)。在本研究中,幂律分布表明,学生的辅导行为频次并不是正态分布的,学生参加辅导的频次和时长不是均衡的,而是存在较大的差异,具有明显的分布不均匀性。由前面的数据分析可知,参加在线辅导少的学生所占比例远大于参加在线辅导次数多的学生所占比例。在辅导时间间隔方面,大部分学生具有较短的辅导时间间隔,这是因为学生的辅导次数很少,而这些很少的辅导次数大多是集中在短时间内完成的,之后很多学生就处于长期的流失状态,而少部分辅导次数多的学生会经历不同长度的时间间隔,多次接受学习辅导。可见,大多数学生参加课后服务的积极性不高,较多的学生只在短期内接受老师的学习服务,更长时间处于辅导“闲置”状态,需要对学生利用课后服务给予激励和支持。一方面需要加强学生利用课后服务的外部动机,通过提供优质的教师辅导和学习资源吸引学生,使学生通过在线学习切实提高学习成绩,获得学习成功;另一方面提高学生学习的内部动机,保护并激发学生的学习兴趣,使学生在课后服务中体验到学习成功,提高学生的学习满意度。

在中学教师开放型在线辅导计划中,学生参与在线学习是由学习需求和动机驱动的。当学生遇到问题时,他们求助于在线教师来解决问题。学习者需要有良好的自我管理能力才能坚持在线学习,而学习动机是有效自我管理的关键(Cho&Kim,2013)。学习动机影响学生的在线学习投入(De Barba,Kennedy,&Ainley,2016)。学生浏览网上学习资源和接受教师辅导的行为模式与学习动机有关。然而,由于时间管理不善和课程难度大,即便是学习动机比较强的学习者,他们中的大部分人仍然无法切实获得学习成功(Kizilcec,Perez-Sanagustín,&Maldonado,2017)。对于那些学习管理能力弱、自主能力不强的学生来说,在没有监督和激励的情况下使其实施在线学习是比较困难的。虽然在一对一辅导过程中教师能够督促学生学习,但是对于大多数学生来说,内在学习动机相对较弱,外在学习动机很难在激励学生学习方面发挥持久作用。只有当学生在做作业时遇到了困难,他们才会咨询教师;只有在考试前复习时,他们才会更多地利用课外学习服务。因此,学习需求机制可以用来解释学生利用课外学习服务的幂律分布和重尾现象。

(二)学生利用课后服务行为与学习成绩变化的关系

研究发现,学生参加课后服务能够使他们提高学习成绩,获得比未参加课后服务的学生更高的成绩增值,可见课后服务在改善学习成绩方面具有积极的作用。这与已有研究结果相一致。例如,有研究指出,参加课后服务的中小学生在语文成绩上显著高于未参加课后服务学生的学习成绩(张伟平,等,2021)。在该研究中,辅导次数能够正向预测学生的学习成绩增值,而辅导时间间隔和辅导时长则不能显著预测学习成绩增值。在平均情况下,大部分学生利用在线课后服务的次数非常少,参与在线课后辅导的时间也比较短。由于在线课后辅导主要是帮助学生解决作业问题,因此难免存在学生从老师处获得答案的现象。这将大大降低在线课后服务的效果。在辅导中应避免学生只求答案的现象,积极引导学生参与辅导,与教师交流互动,提高每一次辅导的效果。参加课后在线服务的次数越多,表明学生能够按照课堂学习进度系统性地获取学业指导,达到与校内学习同步,坚持完成课后作业,巩固学习结果。

为了更好发挥在线课后服务对于提高学习成绩的作用,需要引导学生积极并长期参加课后服务。这就需要教师提供优质的课后服务内容,充分利用新技术,加强师生之间的互动,减少由于空间阻隔导致的师生之间的临场感和面对面互动的亲近感缺失,使学生在空间隔离的状态下也能实现与教师无缝互动。虽然目前在课后服务提高学习成绩方面还没有一致的结论,但是普遍被认可的是,课后服务在改善学生学习习惯、提高学生的创新能力、培养学生的综合素质、增加学生的受教育机会、推进教育均衡发展等方面具有积极的作用(李文美,2021;游莎,等,2020;张忠华,等,2021)。

(三)总结

本研究对学生利用一对一课后学习服务的行为动力学特征和学习成绩的影响因素进行了研究。结果表明,学生在接受一对一学习辅导频次、辅导时长、辅导行为时间间隔分布上遵循具有重尾特征的幂律分布规律,学生的辅导频次、辅导时长和辅导行为时间间隔分布不均匀,存在明显的两极分化现象,即少部分学生非常活跃,在一对一在线辅导中能够接受非常多的辅导次数,接受辅导的时间长。辅导次数能够正向预测学生的学习成绩增值,而辅导次数和辅导时间间隔对成绩增值没有显著的影响作用关系。在利用在线教育方式提供课后服务的过程中,学生之间存在数字鸿沟现象,并不是所有学生都能充分利用课后服务,由此产生学生在接受辅导上的教育过程不公平问题,进而导致学生在学习成绩增值上的差异。

在线课后服务对于改变学生的学习成绩,提高学生的学习成绩增量具有一定的作用。与不参加课后服务的学生相比,参加课后服务的学生能够获得较高的学习成绩增值。北京市实施的开放型在线辅导计划主要面向远郊区无法获得优质校内课后服务和学习辅导的弱势学生提供在线学习辅导,帮助学生完成课外作业,减轻学生的学习负担,并力争提高学生的学习成绩。研究结果表明,长期坚持参加课外辅导能够让学生获得较高的成绩增值。在改变学生的学习成绩方面发挥主要作用的是学生参加课后服务的次数。因此,鼓励学生积极参加在线课后服务,帮助学生养成在线学习的良好习惯,激励学生长期坚持参与课后服务,能够保证学生获得系统化的知识,能够紧跟教师课堂教学进度,吸收消化课内学习内容,一步步提高学习成绩。为了激励学生接受更多次数、更长时间的一对一辅导,可以设置对学生的奖励机制,对于接受辅导次数多、辅导时间长、持续性接受辅导的学生给以相应的奖励。例如,使用电子徽章奖励学生,使学生获得等级上的发展,从而激励学生积极提问,鼓励学生更多地、长久地参与在线辅导。

本研究主要从行为动力学视角探索了学生接受课后服务的行为模式,分析了学生参与在线辅导行为对学习成绩的影响作用,研究结果对于预测学生学习行为和学习成绩、指导在线课后服务实践具有一定的指导意义。但是,本研究也存在一些不足之处:一是没有对学生进行分类,分析不同类型学生的行为动力学特征。例如,农村学生和城市学生在参与一对一在线辅导上的行为动力学特征是否相似,男生和女生在辅导行为动力学特征上是否具有差异。二是虽然对学生一年内的学习成绩增值进行了分析,但是时间跨度仍然较短,还需要更长时间、更大样本来验证课后服务在提高学习成绩方面的效果。三是没有探索学生辅导行为动力学特征产生的机制。例如,什么因素导致学生的辅导行为产生了幂律特征。在后续工作中需要对幂律特征产生的机制以及根据影响因素提出提高学生参与辅导积极性的干预手段进行研究。