荒漠地区8种草本植物营养元素含量的比较分析

庄伟伟 王明明

(新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室,中亚区域有害生物联合控制国际研究中心,干旱区植物逆境生物学实验室,新疆师范大学生命科学学院,乌鲁木齐 830054)

营养元素是植物体内多种有机化合物的组成成分,在植物生长发育、新陈代谢和系统演化等方面都发挥着至关重要的作用。碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)和钾(K)等元素是构成植物体有机结构、参与酶促反应和渗透调节等作用的大量元素。植物体中的铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)和硼(B)等微量元素,虽需求量很少,但在光合、呼吸、蒸腾等代谢过程中也承担着特定角色。随着生育阶段的变化,高等植物由于体内器官养分投入和再利用会不断调整养分的分配,这种变化大致反映了两个过程:在生长前期,植物组织逐渐成熟引起养分积累,同时伴随有与营养元素关系不大的养分稀释效应;在生长后期,随着组织衰老植物对移动性较强的养分(N、K、P、Mg)会发生再吸收与分配,加强养分循环减少损耗,对移动性较弱的微量元素(Fe、Mn、Zn、Cu),不能被再吸收,较容易在器官内富集。与此同时,植物叶片可塑性强且对环境变化敏感,叶片的元素含量不仅能反映植物的生态策略,也是其适应生境条件的一种表征。植物根系能富集土壤中的养分元素,并受到环境因子的强烈限制,根系的元素含量可以有效地反映生境土壤元素富集状态,环境因子对植物生长发育的束缚特征。所以,对不同生境植物在不同生长期的营养元素含量特征进行研究,可进一步了解植物生长与环境的相互作用,对于认识养分元素的循环、平衡机制及其对植物群落结构和功能的影响具有重要意义。

目前,关于荒漠植物化学计量特征的研究已有大量报道,张彩霞等对荒漠地区15 种植物的营养元素含量进行了测定,并与陆生植物平均值进行比较分析。刘建国等研究了古尔班通古特沙漠6种短命植物N、P随生长季的变化特点,并对比了2 种不同生活型短命植物的差异。陶冶等对古尔班通古特沙漠4 种草本植物叶片与土壤的C、N、P 化学计量特征及其相互关系进行了研究。就目前看来,对植物元素含量特征与季节变化研究已有不少报道,而对植物元素含量随环境变化而表现出的生长发育可塑性研究较少,并且对植物元素的测定主要集中在C、N、P 元素,而对于Na、Mg、K、Mn、Cu、Zn 等元素的研究则较为匮乏。古尔班通古特沙漠是水分和养分十分匮乏的荒漠生态系统,植物吸收的养分不足以支撑整个周期的生长发育,正是由于在不同生长期植物体内营养元素间的非平衡分配,才使得植物在初春至夏末迅速完成生活史。同时沙漠内部绝大部分为固定和半固定沙丘,占整个沙漠面积的97%。固定沙丘不同部位的水—热—温均存在差异,沙丘腹地的水—热—温较适宜,生物数量繁多且土壤表面多被生物结皮覆盖,沙丘坡上生存环境较差,且鲜见生物结皮。沙丘不同部位的水分、温度和生物结皮等环境因子所造成的生境差异是非常显著的,对植物生长具有至关重要的意义。因而我们推测,在古尔班通古特沙漠中,植物的元素吸收利用策略有与其他生态系统不同的特点,且不同生长期、不同沙丘部位植物体内营养元素含量特征存在差异。据此,本研究以古尔班通古特沙漠广泛分布的8 种优势草本植物(4 种一年生植物,4 种短命植物)为研究对象,采集不同生长期、不同沙丘部位的植株,进行多元素含量测定(C、N、P、K、Na、Mg、Al、Mn、Zn、Cu),衡量8 种荒漠草本植物营养元素计量特征,分析植物营养元素之间的相互关系,通过比较不同物种、不同生长期、不同沙丘部位植物营养元素含量的差异,揭示物种、生长期和沙丘部位对植物营养元素含量的影响,从营养生态位的角度为不同植物的共存和生存策略提供理论支持,为古尔班通古特沙漠植被的恢复与保护提供科学指导。

1 研究区概况

古尔班通古特沙漠位于新疆天山北部的准噶尔盆地中央,地跨44°15′—46°50′N,84°50′—91°20′E,海拔300~600 m,面积大约4.88 万km,是我国面积第二大的沙漠,也是面积最大的固定、半固定沙漠。该地区为典型的内陆温带干旱性气候,夏季炎热冬季寒冷,年平均降水量小于150 mm,年平均蒸发量大于2 000 mm。沙漠内部分布有各种形态的沙垄和蜂窝状沙丘、新月型沙丘链,高度10~50 m,沙丘主要为南北方向延伸,沙丘和沙垄间具有明显的土壤属性分异特征,其结构可以划分成不同坡位,造成了差异显著的养分分布格局。草本植物种类繁多而且数量丰富,其中多为一年生植物和短命植物,主要优势植物有:梭梭(Bunge)、雾冰藜(O. Kuntze)、尖喙牻牛儿苗()、碱蓬()、假狼紫草()和飘带果()等。另外,沙漠丘间低地土壤表面广泛分布着各种生物结皮,是除草本植物外固定沙面的重要生物因子。

2 研究区概况

2.1 样品的采集

于2018 年4 月初,在古尔班通古特沙漠南部(44.37°N,86.12°E),选择一处地势不一致且植物种类丰富的区域作为研究样地。因各物种生长期的差异且沙丘空间异质性较大,在沙丘坡上和沙丘腹地分别设置4 个(10 m×10 m)样方,每个样方相隔20 m 以上,相当于4 个重复,再将每个样方随机分成5 个(2 m×2 m)的小样方,共计40 个小样方。经前期野外调查,发现8种草本植物在各个地区均有分布。因此,本研究在沙丘坡上、沙丘腹地对8 种植物分别进行取样。根据不同生活型植物生长周期的特点,在4 月22 日(生长旺盛期)、5 月22 日(生长枯萎期)对短命植物取样,6 月3 日(生长旺盛期)、7 月10 日(生长枯萎期)对一年生植物取样。每次采样时,在各个小样方中随机选择同种植物2~3 株,采用全株挖掘法获取完整植株,将5个小样方的同种植物样品混合作为一个重复,每个物种每次共选取30~40 株。采集后用去离子水将植株清洗干净、然后自然晾干,于烘箱105 ℃条件下进行15 min 杀青,随后在80 ℃条件下烘干至恒质量,最后使用球磨仪(MITR-YXQM-0.4L,MITR,长沙)研成粉末,装袋待测。供试样品的基本信息如表1所示。

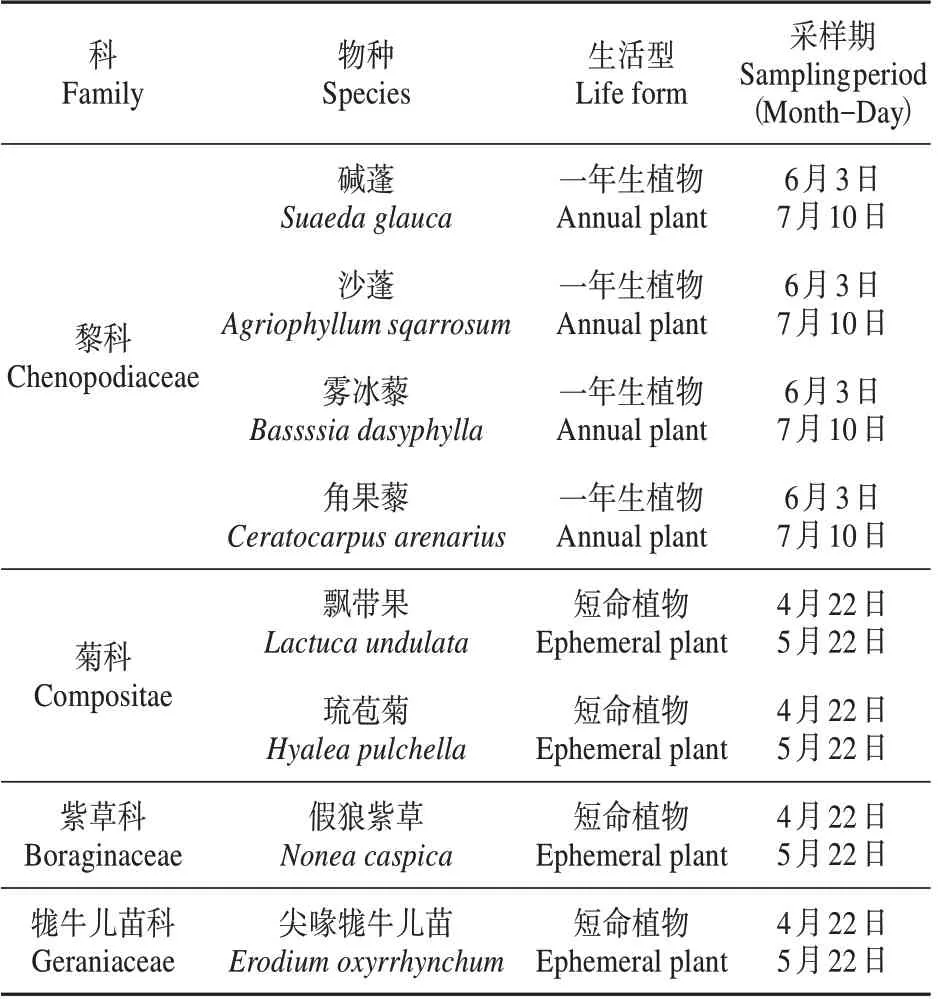

表1 8种草本植物的分类信息、生活型和采样期Table 1 Taxonomic information,life form and sampling period of eight herbaceous plants

试验期间,依据土壤空间异质性的差异以及植物根系分布的层次,在每次采集过样品植物的样方内,用四分法对土壤进行3 个不同梯度(0~5、5~10 和10~15 cm)的采集。土壤样品采样时,要仔细清除土壤表面植物凋落物与生物结皮等杂质,取样后于阴凉处自然风干,过100 目漏筛去除杂质,用精度为0.01 g 的电子天平称取100 g 土样装袋待测,用于分析土壤养分和水分含量。

2.2 营养元素的测定

植物与土壤的C含量用重铬酸钾法测定;N含量用凯氏定氮法测定;P 含量用钼锑抗比色法测定。烘干称重法测定土壤重量含水量。采用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-AES-iCAP6300,Thermo Fisher Scientific,MA,USA)测定植物K、Na、Mg、Al、Mn、Cu、Zn 含量。植物营养元素含量测定前,需将粉末烘干以防止空气中水分与元素的污染。

2.3 数据分析

首先对不同沙丘部位、不同生长期8 种植物的C、N、P、K、Na、Mg、Al、Mn、Cu、Zn 含量、土壤含水量、土壤SOC、TN、TP 的测定结果进行正态性检验,再利用Levene’s test 检验方差齐性。利用一般线性模型(GLM)和Duncan 分析法对各指标进行方差分析和差异显著性比较。采用变异系数法(Coefficient of variation),比较整个取样时期8种草本植物营养元素的动态变化(为变异系数;强变异:≥0.35;中等变异:0.15≤<0.35;弱变异:0≤<0.15)。利用Pearson 相关分析法对各营养元素间进行相关分析。用Excel 2019 软件完成基本的数据录入与计算,用SPSS 23.0 软件进行数据分析,用Origin 2018 软件完成图表的绘制。

3 结果与分析

3.1 采样期土壤水分和养分含量

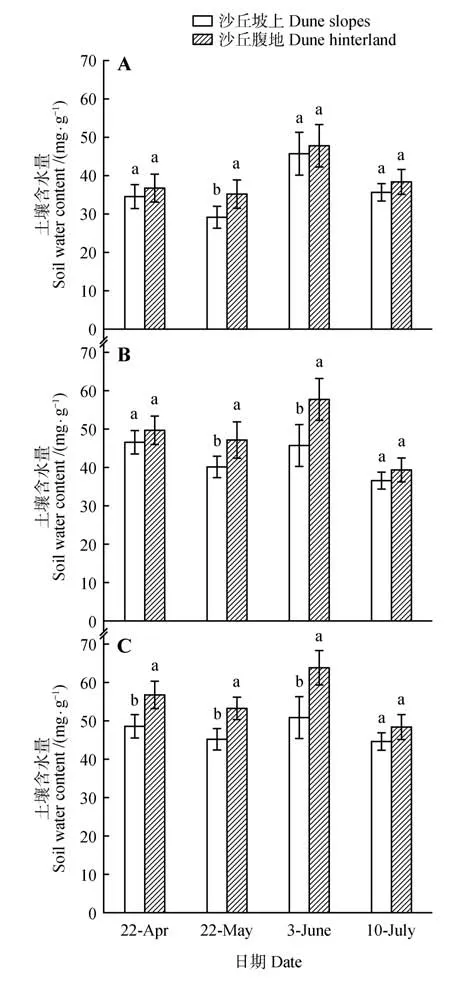

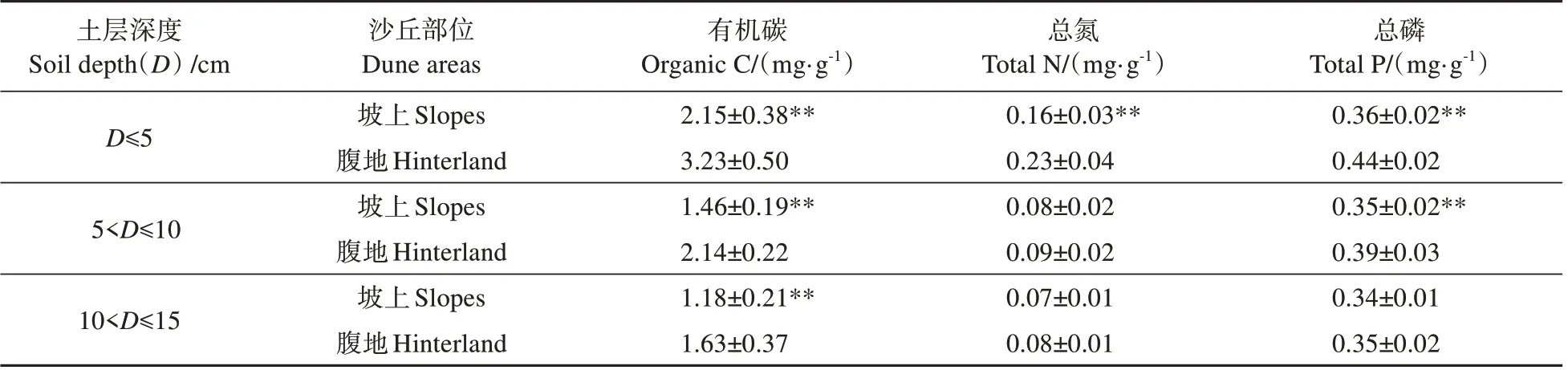

由图1可知,在短命植物和一年生植物的两次采样期间,生长枯萎期土壤含水量均低于旺盛期。同时,沙丘坡上3 个土层土壤含水量(0~5、5~10、10~15 cm)始终低于沙丘腹地,并且随土层的加深含水量差异越显著。土壤养分在短命植物和一年生植物两次采样期无显著变化,但在不同沙丘部位存在显著差异(见表2),在0~5 cm 土层中,沙丘腹地土壤中的SOC、TN、TP 均显著高于沙丘坡上(<0.01);在5~10 cm 土层中,沙丘腹地土壤中的SOC、TP 的含量显著高于沙丘坡上(<0.01);在10~15 cm 土层中,沙丘腹地土壤中的SOC 的含量也显著高于沙丘坡上(<0.01)。

图1 不同沙丘部位样地不同土层的土壤含水量A.0~5 cm;B.5~10 cm;C.10~15 cm;图中不同小写字母代表不同沙丘部位土壤含水量差异显著Fig.1 Soil water content in different soil layers of sample plots at different dune areasA.0-5 cm;B.5-10 cm;C.10-15 cm;The different lowercase letters in the figure indicate the significant difference in soil moisture content at different dune areas

表2 沙丘坡上与沙丘腹地的土壤养分状况Table 2 Soil nutrient status on slope and hinterland of dune

3.2 8种植物营养元素计量特征

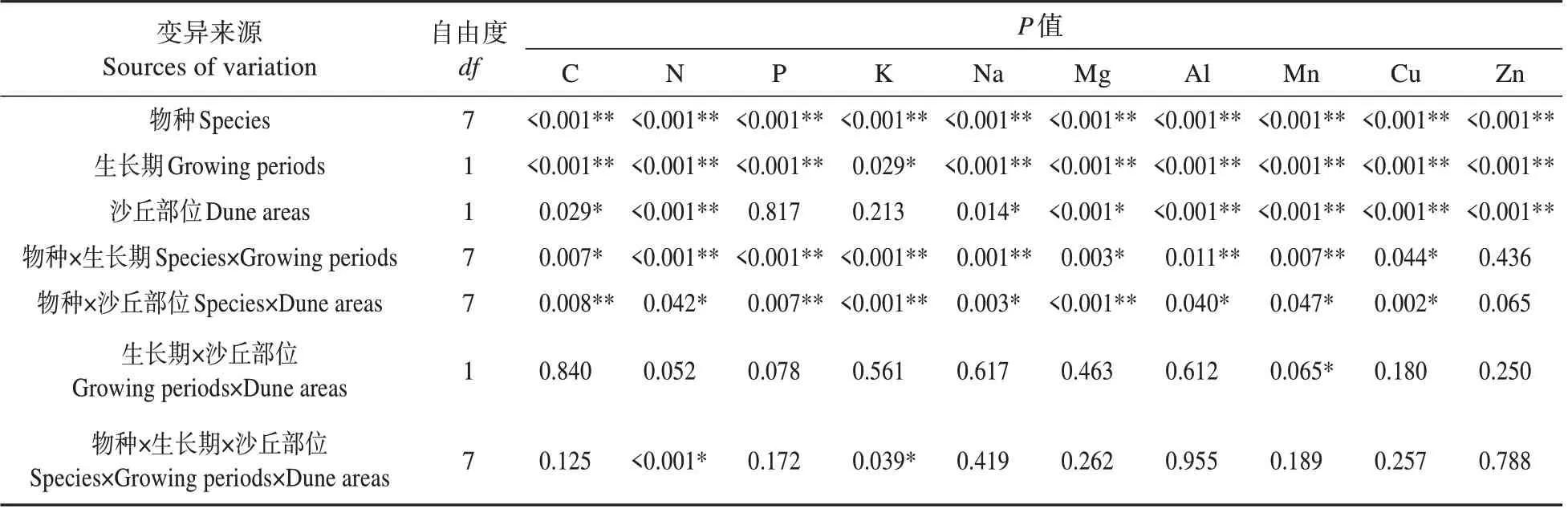

方差分析表明,植物营养元素含量受物种影响差异显著(见表3,<0.001)。由表4 可知,植物不同营养元素含量差异很大,但各营养元素含量分布格局基本相似,总体表现为C>N>K>Mg>Na>P>Al>Mn>Zn>Cu。8 种植物的C 含量显著最高,为230.19~401.82 mg·g,N 含量次之,为11.31~18.85 mg·g。在8 种植物中,沙蓬的K(29.79 mg·g)、Na(3.31 mg·g)、P(2.08 mg·g)均处于最高含量水 平,假 狼 紫 草 的K(16.12 mg·g)、Na(0.88 mg·g)和雾冰黎的P(0.95 mg·g)为最低含量水平,4 种一年生植物的Na 含量(1.80~3.31 mg·g)普遍高于4 种短命植物(0.88~2.40 mg·g)。雾冰黎、角果黎和假狼紫草的Mg(5.10~5.31 mg·g)显著高于其他5 种植物(3.47~4.55 mg·g)。雾冰黎的Al 含量最高,为1.99 mg·g,而尖喙牻牛儿苗的Al 含量最少,仅为0.33 mg·g。Mn、Cu 和Zn 3 种微量元素含量的分布范围分别为51.35~105.32)、(4.14~6.38)、(11.64~21.43)。

表3 物种、生长期、沙丘部位和它们的相互作用对植物营养元素含量影响的方差分析Table 3 Variance analysis of the effects of species,growing periods,dune areas and their interactions on plant nutrient content

由表4 可知,10 种营养元素间变异系数差异很大,且在8 种植物间差异也较大,其中8 种植物的N(15.56~33.65)、Mn(15.78~22.30)均表现为中变异,C(2.09~8.20)、K(5.86~13.83)均表现为弱变异,而其他6 种元素,在8 种植物间既有弱变异也有中变异。整体而言,变异系数大小排序为:N>P>Mn>Cu>Zn>Al>Mg>Na>K>C。

3.3 不同生长期植物营养元素含量的比较

方差分析表明,植物营养元素含量受生长期影响差异显著(见表3,<0.001)。由表4可知,从生长旺盛期至枯萎期,无论是沙丘坡上还是沙丘腹地,8 种植物的N、P、Mg、Mn、Cu、Zn 含量均显著降低(<0.05),Al 含量变化不大(>0.05)。C、Na、K含量的变化不同物种有所不同,从生长旺盛期至枯萎期,无论是沙丘坡上还是沙丘腹地,8 种植物的C 含量有不同幅度的下降,其中碱蓬、沙蓬、雾冰黎的C含量显著降低(<0.05)。8种植物的Na 含量有不同幅度的升高,其中角果藜、飘带果、尖喙牻牛儿苗的Na含量显著升高(<0.05)。对于K 含量来说,碱蓬、沙蓬的K 含量得到了显著升高(<0.05),而尖喙牻牛儿苗的K 含量显著下降(<0.05)。

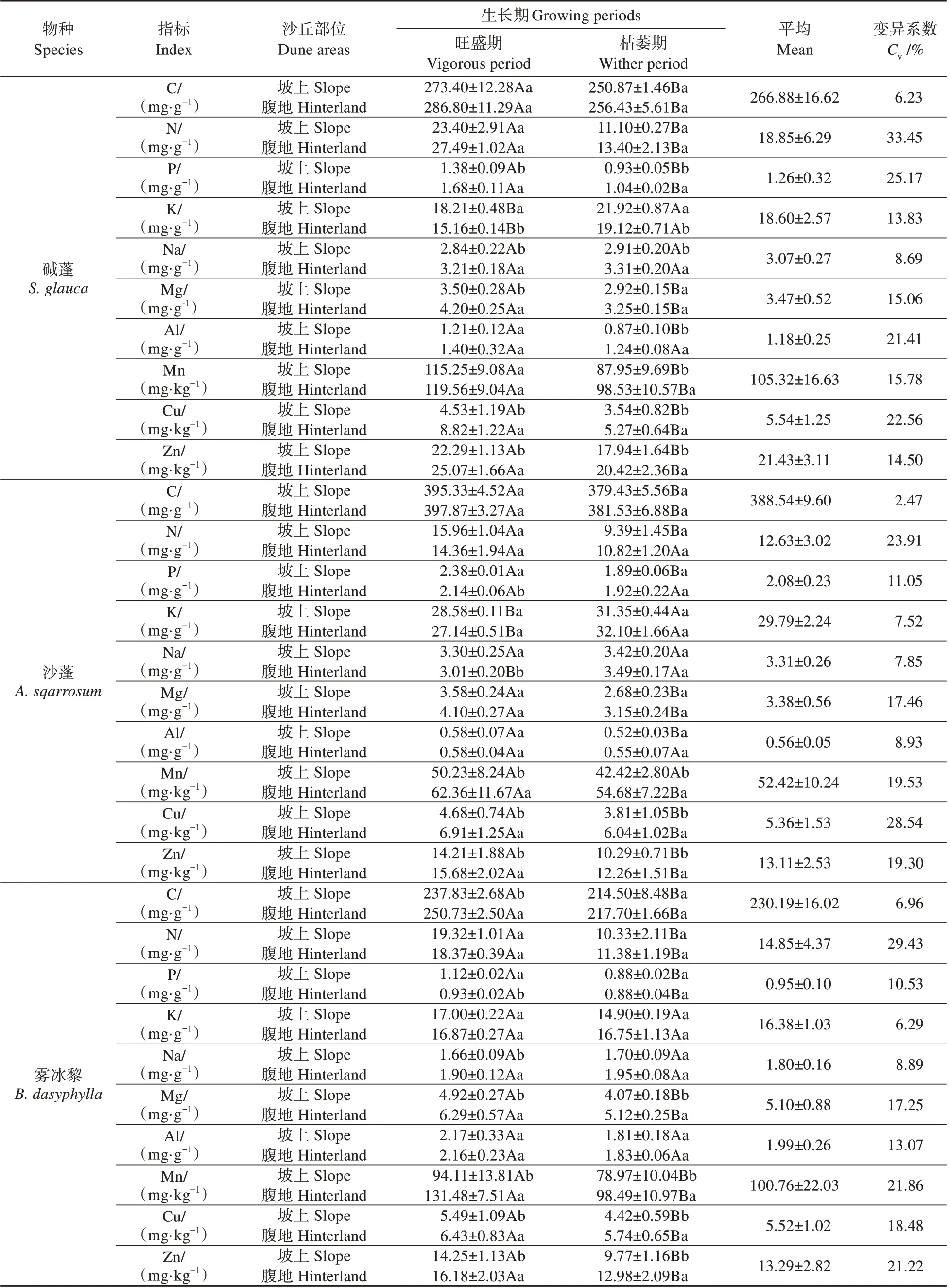

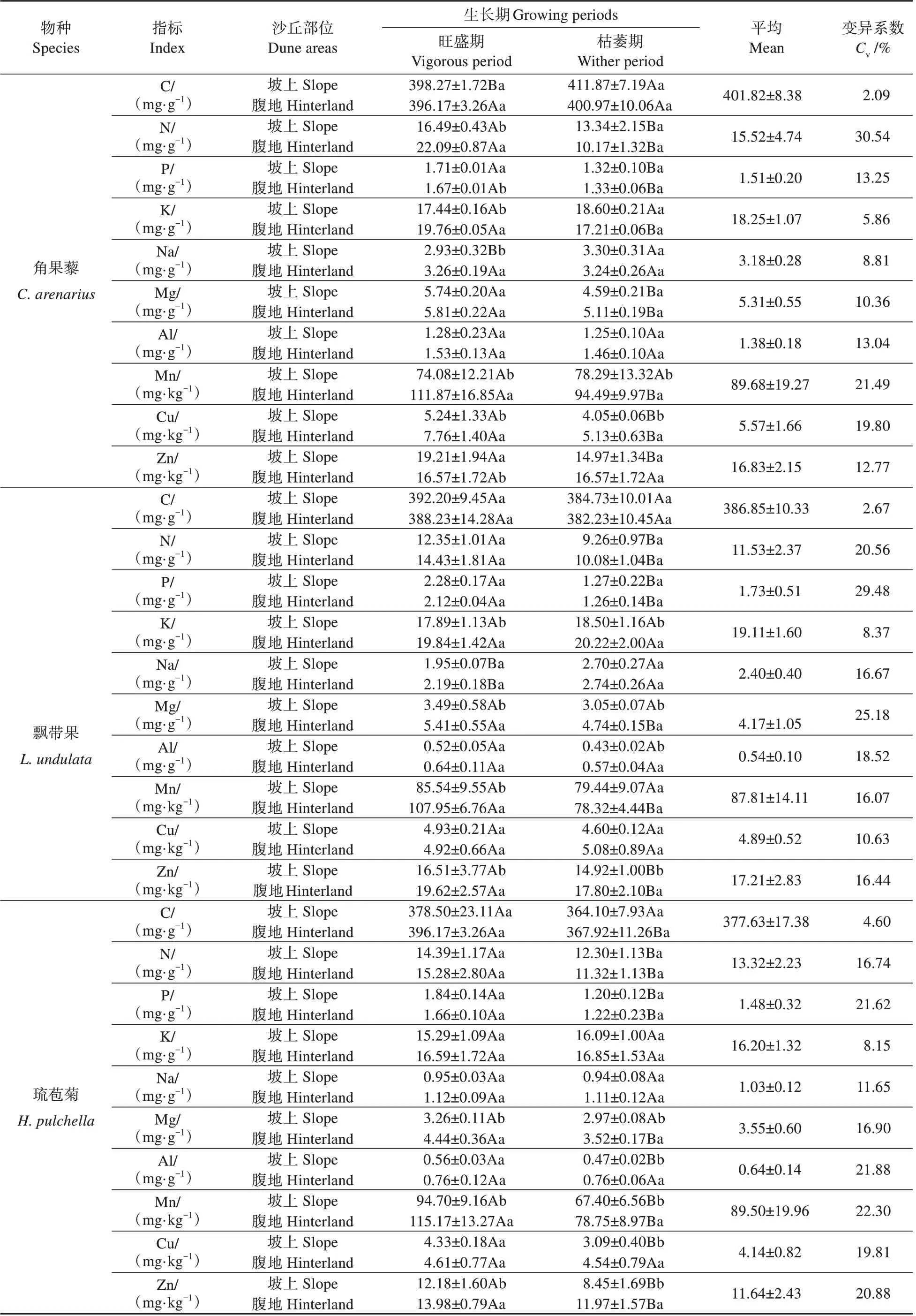

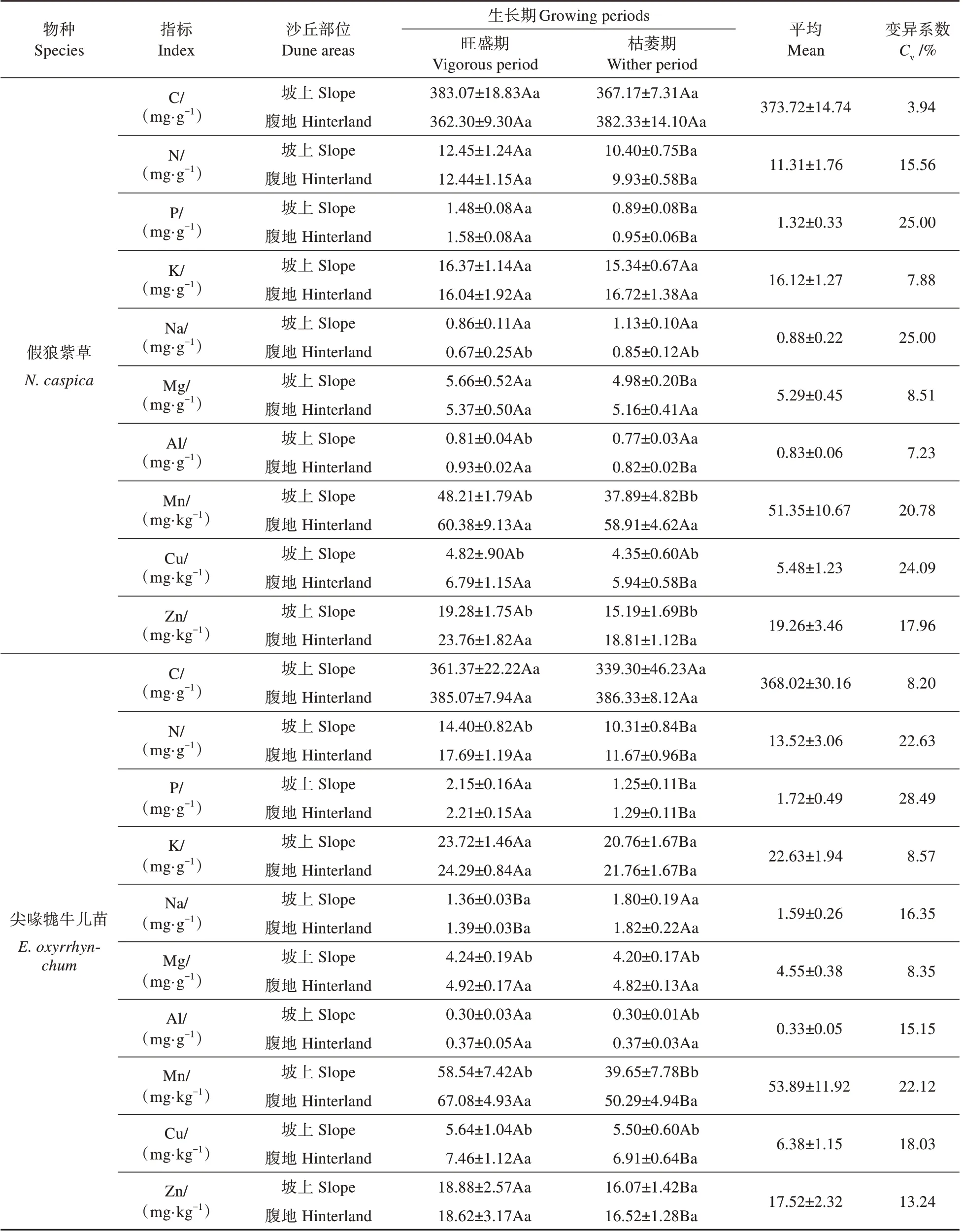

表4 不同沙丘部位不同生长期8种植物营养元素含量Table 4 Nutrient elements contents of 8 plants at different growing periods in different dune areas

续表4 Continued table 4

续表4 Continued table 4

3.4 不同沙丘部位植物营养元素含量的比较

方差分析表明,植物营养元素含量受沙丘部位影响差异显著(见表3,<0.001)。由表4 可知,无论是生长旺盛期还是枯萎期,沙丘坡上和腹地同种植物的C、N、P、Al 含量差异不大(>0.05),但沙丘腹地植物的Mg、Mn、Cu、Zn 元素含量显著比坡上同种植物高(<0.05)。Na、K 含量具有较大的物种种间差异性,在生长旺盛期时,沙丘腹地的碱蓬、雾冰黎和角果藜Na 含量比坡上植物显著较高(<0.05),但沙丘坡上的沙蓬、假狼紫草Na含量却比腹地植物显著较高(<0.05);沙丘坡上的碱蓬的K 含量比腹地植物显著较高(<0.05),而沙丘腹地的角果藜和飘带果的K 含量比坡上显著较高(<0.05),在生长枯萎期时,沙丘坡上假狼紫草的Na 含量比腹地植物显著较高(<0.05),沙丘腹地碱蓬的Na 含量比沙丘坡上植物显著较高(<0.05);沙丘坡上碱蓬的K 含量比腹地植物显著较高(<0.05),沙丘腹地飘带果的K 含量比坡上植物显著较高(<0.05)。

3.5 8种植物的N/P比值

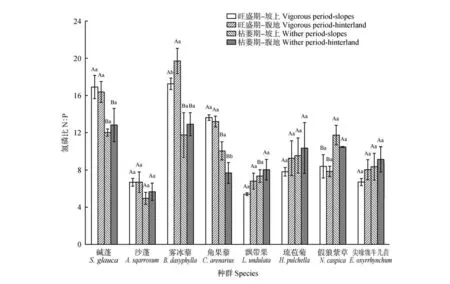

N、P 是植物生长重要的限制元素,N/P 是判断环境对植物生长养分供应状况的重要指标。Koerselman 和Meuleman 指出:陆地生态系统高等植物N/P 的临界值是14 和16,当N/P 比值>16时,说明植物生长受到含量的限制,当N/P 比值<14 时,植物生长受到N 含量的限制,而当N/P 比值在14~16 时,N 与P 单独或共同影响植物的生长。由图2 可看出:总体而言,除了处于生长旺盛期的碱蓬和雾冰黎的N/P大于16外,其余植物的N/P均显著小于14,属于N 制约型植物。对于不同生长期的植物来说,无论是沙丘坡上还是沙丘腹地,碱蓬、雾冰黎、角果藜在生长枯萎期的N/P 比旺盛期显著降低(<0.05),假狼紫草在生长枯萎期的N/P比旺盛期显著升高(<0.05)。对于不同沙丘部位的植物来说,处于旺盛期位于沙丘腹地的雾冰黎比坡上雾冰黎显著高(<0.05),处于枯萎期位于沙丘坡上的角果黎比腹地角果藜显著高(<0.05),其余不同沙丘部位的同种植物在两个生长期的N/P均无显著差异(0.05)。

图2 不同生长期不同沙丘部位8种植物的N/P比值Fig.2 N/P ratios of 8 plants in different parts of dunes at different growing periods

3.6 植物营养元素间的相关性

由图3 可看出植物营养元素间的相关系数在较大范围内波动,说明植物体内元素间的相互作用过程相当复杂,在10 种元素组成的45 个元素对中,有23 对元素相关性显著,占总元素对的51%,其中,具有极显著正相关关系的有12 对(≤0.001),为C与P,N与Na、Mg、Cu、Zn,K与P、Al,Na与Mg,Mn 与Na、Mg、Cu,Zn 与Cu。C 与K 之间具有显著正相关关系(≤0.01),N 和P、Mn 之间具有一般正相关关系(≤0.05)。P 与Cu,C 与Cu、Zn,K与Mn、Cu、Zn 之间具有极显著负相关关系(≤0.001),C 与N、Al 与Mn 具有一般负相关关系(≤0.05),其他元素之间则没有显著相关关系。

图3 10种植物营养元素间的相关性Fig.3 Correlation of 10 plant nutrient elements*P≤0.05;**P≤0.01;***P≤0.001

4 讨论

4.1 植物营养元素含量的整体特征分析

植物对环境变化比较敏感,所以体内营养元素的计量特征能够反映植物的生态策略。对古尔班通古特沙漠8 种草本植物10 种营养元素进行分析,结果显示元素含量大小依次为C>N>K>Mg>Na>P>Al>Mn>Zn>Cu。C、N、P是组成生物体、构成遗传物质的主要元素,为植物生长发育提供了良好的营养保障。本研究中,8种荒漠植物的C、N、P含量分别为(230.19~401.82 mg·g)、(11.31~18.85 mg·g)、(0.95~2.08 mg·g),与 陆 生 植 物 平 均值相 比(C:436.31 mg·g、N:20.20 mg·g、P:1.46 mg·g),N 含量明显偏低,并且植物的N/P普遍显著小于14,属于N 制约型植物,与刘建国等的研究相似。在干旱贫瘠的荒漠地区,渗透调节是植物抗旱性的一种重要生理保护机制,Na、K是植物适应干旱环境重要的渗透调节物质。本研究发现,8 种荒漠植物K 含量可达16.12~29.79 mg·g、Na 含 量 可 达 到0.88~3.31 mg·g,与 陆 生 植 物 平 均 值相 比(K:3 mg·g,Na:1 mg·g),荒漠植物Na 元素偏高,K 元素相当丰富,这和干旱区植物的耐旱性显著相关,与候学煜给出的荒漠植物富集K 元素的结论是一致的。Mg 作为植物的必需元素,在植物叶绿素合成、光合作用中有重要作用,研究区植物Mg 含量(3.38~5.32 mg·g)相比于陆生植物平均值(Mg:5 mg·g)含量适中。植物的正常生长发育,不仅需要大量元素,微量元素也必不可少,研究区植物的 Mn(51.35~105.32 mg·kg)、Cu(4.14~6.38 mg·kg)、Zn(11.64~21.43 mg·kg)显著低于陆生植物 平 均 值(Mn:240 mg·kg、Cu:10 mg·kg、Zn:50 mg·kg),根据付华等制定的植物微量元素评价指标,将植物的微量元素含量划分为4个等级,本研究中的8种植物Cu、Zn含量在采样期间均处于低水平。荒漠植物元素含量的这种特征,除与植物本身的遗传学特性有关外,主要受土壤和气候等生境条件的影响,体现了荒漠植物对干旱半干旱地区气候和土壤等生存环境的适应性。

4.2 植物营养元素含量差异的影响因子

植物营养元素含量受多种因素制约,不仅取决于植物自身遗传特征,与所处发育阶段、外界环境条件等因素也密切相关。本研究发现,10 种营养元素整体变异系数的排序为:N>P>Mn>Cu>Zn>Al>Mg>Na>K>C,其中,Al 是一种植物非必需元素,它在不同生长期不同沙丘部位之间变化不大,可以认为Al 是含量相对比较稳定的元素,8 种植物的C、K 含量均表现为弱变异,而其他元素多为中变异,这与植物种类、生长期、沙丘部位显著相关。在物种水平上,不同植物对元素的吸收能力有很大差异,有的植物富集某些元素,而有的植物排斥这些元素,例如,4 种一年生植物Na 含量显著比4 种短命植物Na 含量高,是由于这4 种一年生植物均属于黎科植物,对Na 的吸收具有偏好性。与生长旺盛期相比,沙丘坡上和腹地的8种植物在枯萎期的C、N、P、Mg、Mn、Cu、Zn 含量普遍降低,经测定土壤养分在两个生长期并无明显差异,土壤含水量在枯萎期时有所下降,植物元素含量的演替变化可能反映了植物在枯萎期时,养分分配策略和水分吸收策略的改变、抗逆性下降和光合作用的衰弱。在生长旺盛期植株生物量达到最大值,故营养元素含量较高,而到了枯萎期植株养分会大量转移到花和种子中,种子在采集时脱落因而未被测量。但8种植物的Na含量在枯萎期均得到了不同幅度的提高,碱蓬、沙蓬的K 含量得到了显著提高,可能是由于植物到达生长枯萎期的时候接近夏天,土壤含水量减少,需要提高体内Na、K含量进行渗透调节来适应干旱炎热的环境。无论是生长旺盛期还是枯萎期,沙丘腹地植物营养元素含量普遍比沙丘坡上的同种植物高,经测定沙丘腹地0~15 cm 土层的SOC、TN、TP以及含水量均显著高于坡上土壤,植物可以吸收利用的养分和水分较多,与此同时,沙丘腹地土壤表面广泛分布的生物结皮对植物营养元素吸收也会起到促进作用。而沙丘坡上碱蓬的K 含量却显著比沙丘腹地的同种植物高,可能是由于沙丘坡上生境较差,该类植物需要较高的K 含量增强抗旱性。

4.3 植物营养元素之间的相互关系

植物体的正常代谢要求各元素按一定的比例关系吸收利用,并在体内保持相对平衡。而元素的供应过量或不足,以及气候的差异则会改变这种平衡,例如在内蒙古阿拉善、长江三峡、海南等地区所得到的元素间的相互关系就有很大不同。本文的研究区域为古尔班通古特沙漠,因此元素间的关系就更突出了荒漠植物对元素选择吸收的内在属性。本研究发现古尔班通古特沙漠地区8 种植物10 个营养元素之间存在大量的正相关关系,其中C 与P,N 与Na、Mg、Cu、Zn,K 与P、Al,Na 与Mg,Mn 与Na、Mg、Cu,Zn 与Cu 之间具有极显著正相关关系(≤0.001)。相关研究认为植物叶片的N与P含量间存在显著的正相关关系,本研究中荒漠植物N、P 含量也表现出显著的正相关,反映了荒漠植物N、P 含量间良好的协同性,是植物适应环境的普遍规律。大量文献报道K—N间一般为正交互作用,这与两种元素的生理功能有关,N 是合成蛋白质的主要元素,而K 可以提高植物对N 的利用,加快转化成蛋白质的速率。但是在古尔班通古特沙漠植物中,N与K并未表现出相关关系,这可能是由于该地区土壤贫瘠的N含量改变了植物对K 元素的吸收利用,进而打破了N 与K 的元素平衡关系。分析发现,植物的Mg与Na 之间具有显著的正相关,表明高量的Na盐离子吸收可以提高植物对Mg 的吸收,与崔培鑫等研究相似,此外,P与Cu,C与Cu、Zn,K与Mn、Cu、Zn 之间表现出极显著负相关关系(≤0.001),推测元素之间的拮抗作用应该是荒漠植物避免Mn、Cu、Zn 过量吸收的一种方式。有报道认为过量的Al 会抑制植物对K 的吸收,但在本文的结果中两者却呈极显著正相关关系,可能是植物在不受Al 胁迫时,与K 的负相关关系并不明显。

5 结论

研究表明,古尔班通古特沙漠8种草本植物的10种元素含量从大到小依次为:C>N>K>Mg>Na>P>Al>Mn>Zn>Cu,表现为K 富集,Cu、Zn 缺乏,属于N 限制植物。营养元素含量受物种、生长期、沙丘部位的影响显著。从生长旺盛期到枯萎期,8种植物的C、N、P、Mg、Mn、Cu、Zn元素含量普遍下降,而碱蓬、沙蓬的Na、K 含量却显著上升。受土壤水分和养分丰富程度的影响,沙丘腹地植物的各营养元素含量显著比坡上同种植物高。从各元素之间的相关性分析结果来看,多种元素之间具有较强的复杂相关性,C 与P,N 与Na、Mg、Cu、Zn,K 与P、Al,Na 与Mg,Mn 与Na、Mg、Cu,Zn 与Cu 之间具有极显著正相关关系(≤0.001),P 与Cu,C 与Cu、Zn,K 与Mn、Cu、Zn 之间具有极显著负相关关系(≤0.001),而其相关的机理还需要进一步深入的研究。