东盟数字经济发展对中国—东盟双边贸易的影响研究

——基于扩展引力模型分析

董 晶 冉旭宏

一、研究综述

自2013 年“一带一路”倡议提出以来,我国与东盟的贸易规模迅速增长。2021 年,尽管受到新冠疫情的全球性影响,但中国与东盟货物贸易额仍高达8782 亿美元。这是继2020 年以来,东盟第二次成为中国第一大贸易伙伴。这充分诠释出中国与东盟的贸易关系依旧持续向好,潜力巨大,同时也为推动全球经济复苏树立了新的典范。

数字经济是一种继传统经济之后的新型经济,它成为驱动全球经济社会发展和技术变革的主导力。中国同东盟抓住这场由数字科技革命所带来的产业变革机遇,在多个数字领域建立并加深新的合作。2021 年7 月,中国—东盟数字经济发展合作论坛在武汉举行,旨在让数字基础设施建设以及数字化转型合作所带来的数字经济红利向更广范围、更深层次、更高水平发展,共同在培育更加稳固、更加成熟的经济增长点上携手共进。据此,本文在“一带一路”倡议与以《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施的大背景之下,分析东盟数字经济发展状况,探讨其数字发展水平是否能促进中国—东盟双边贸易,以期为未来通过与东盟区域内数字经济合作提高中国—东盟双边贸易一体化水平提供有益借鉴。

数字经济推动着世界经济的包容性增长。向坤(2017)以数字经济的视角思考“数字丝路”经济发展的基本问题,为传统的经济发展路径提供了新的思考。崔书锋和杨扬(2017)认为互联网产业的整合和优化在“一带一路”建设中前景广阔,政府应积极引导相关企业融入其中。“一带一路”沿线国家的数字经济发展状况存在一定差异。举例来说,印尼数字经济虽起步较晚、基础设施滞后,但在东南亚市场中规模较大,在中国的数字投资也较多(林梅和周漱瑜,2020)。越南数字经济发展滞后,中越两国缺乏数字经济建设层面的交流(金丹和杜方鑫,2020)。中亚地区数字人才短缺且面临地缘政治风险,双方在共建数字丝绸之路的道路上面临着不少挑战(王海燕,2020)。中拉双方的数字经济合作(楼顶飞,2019)、中俄跨境电商的持续发展(王金良和侯瑞瑞,2020),在“数字丝绸之路”建设中均存在着不同程度的机遇与挑战。

贸易关系是双方经济合作的基础。“一带一路”沿线国家贸易便利化水平与我国对东道国的出口正相关(吴兆丹,2020),基础设施互联互通是影响中国—东盟合作的重要因素之一,那么如何助力优化东盟的基础设施显得尤为重要(杨友孝和宁静,2018),双边距离、关税水平等因素阻碍了双边贸易(屠年松和李彦,2016)。张鹏飞和汤蕴懿(2020)对“一带一路”沿线国家数字化服务水平进行评估,发现互联网的使用对贸易产生积极影响。此外,人民币升值也对双边贸易成本产生显著影响,但在行业内部存在一定的异质性(刘洪愧等,2015)。在与东盟国家进行经济合作时,必须考虑双方的贸易关系。近年来,以美国为首的发达国家遏制中国与其他国家进行数字经济建设合作,以维护自身信息技术的主导地位,这种“数字霸权”行为使中国与“一带一路”沿线国家的数字经济合作受限(孙海泳,2020)。

二、模型设定

(一)引力模型的设定

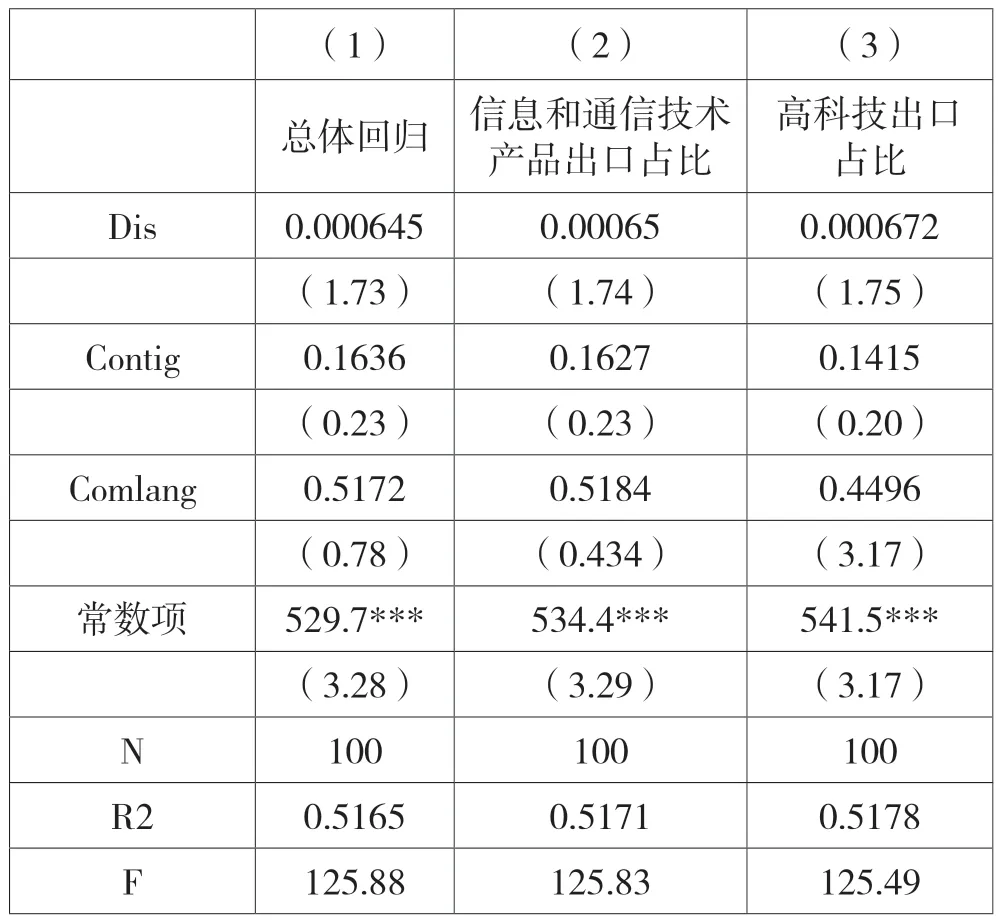

传统的引力模型只包括经济和距离两个方面,两国之间的贸易流量与每个国家的经济成正比,与距离成反比。其基本形式为:

其中 Tij 为 i 国对 j 国的出口额,X、X分别表示i 国和j 国的GDP,D表示两国间的地理距离。

后来在引力模型的基础上进行扩展,并将(1)两边同时取对数,以此来削弱模型的多重共线性、异方差等影响,构建如下线性方程:

式(2)中,T为两国之间的贸易流量;YY分别表示两国的GDP,D表示两国之间的距离;另外,X 为影响贸易流量的控制变量,P 为影响贸易流量的虚拟变量。

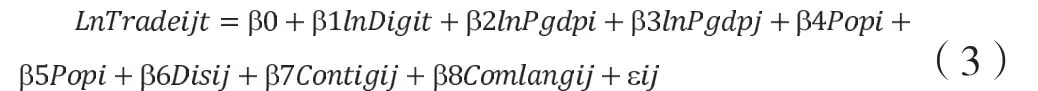

本文需要研究东盟数字经济发展对我国出口贸易的影响,根据本文分析需要,引入东盟的数字经济发展变量对其进行扩展:固定宽带订购率、固定电话订购率、互联网使用者、每百万人安全服务器以及高等教育入学率、信息和通信技术产品出口占比以及高科技出口占比七项指标,同时,本文基于传统引力模型,在方程中加入东盟与中国的经济规模(pgdp)、人口规模(pop)、两国距离(dis)、是否与我国接壤(contig)、是否与我国有共同语言(comlang)等作为控制变量以确保模型回归结果的稳定性,本文的最终模型如下:

(二)变量及数据来源

1.被解释变量

本文的双边贸易数据来自联合国数据库(UN Comtrade Database),其中个别国家的进口数据缺失的情况,所以采用中国对东盟的出口贸易总量进行替代。

2.核心解释变量

选取固定宽带普及率(FBS)、固定电话普及率(FTS)、互联网使用者(UI)、高等教育入学率(SE)、信息和通信技术产品出口占比(ICT)、每百万人安全服务器(SIS)、高科技出口占比(THE)7 项指标来衡量东盟地区的数字经济发展。

3.控制变量

本文采用扩展引力模型,所选取的控制变量包含:(1)东盟的经济规模(pgdpi),经济发展水平越高,则东盟地区的产品需求越大,并体现出一定的多元化;(2)东盟的人口规模(popi):一方面人口越多,购买力会增强,进而导致该地区进口需求增多,另一方面,人口越多,劳动力也就越多,出口能力也会增强。然而,人口增加也会导致产品可自给自足,减少贸易交易量,所以,该因素对双边贸易的影响存在不确定性,体现了人口规模的双重性;(3)中国与东盟的距离(dis):根据地理学第一定律得知,两国距离越近,会减少贸易成本,距离越远,贸易成本则会增加。此指标来源于CEPII 数据库。(4)中国的国内生产总值(pgdpj)及人口规模(popj)。

4.虚拟变量

本文的虚拟变量有两个:(1)东盟十国是否与我国接壤(contig),若i 国与我国有共同的边界,那么两国之间的政治、经济、文化交流也会较多,对贸易往来有促进作用。其中,我国的云南、广西与东盟毗邻;(2)东盟十国是否与我国有共同语言(comlang)。上述两个指标数据均来源于CEPII 数据库。

鉴于所选指标的可获取性,本文选择东盟十国2009-2018 年的面板数据进行论证,各变量的含义及数据来源如表1 所示。

表1 模型的指标选取及数据来源

三、实证分析

(一)描述性统计分析

从表2 可以看出,双边贸易的最大值与最小值差别较小,说明中国对东盟的出口贸易均衡性较好。另外,在东盟的数字经济发展水平衡量中,各国差距较大,尤其是互联网使用者、每百万人安全服务器数量以及高科技出口占比等指标差距明显,说明东盟各国之间数字经济发展不均衡,文莱、老挝和缅甸等小成员国的数字经济发展程度也较低,具体如表2 所示。

表2 描述性统计分析结果

(二)回归分析

本部分基于扩展引力模型,采用Stata.16.0 软件对东盟十个国家2009-2018 年的面板数据进行实证分析。首先,本文通过Hausman 检验确定使用随机效应模型,其次,本文把数字经济发展分为东盟的要素禀赋和基础设施、信息技术外向性竞争力两个方面,具体回归结果如表3、表4 所示。

表3 东盟要素禀赋和基础设施对双边贸易影响的面板回归

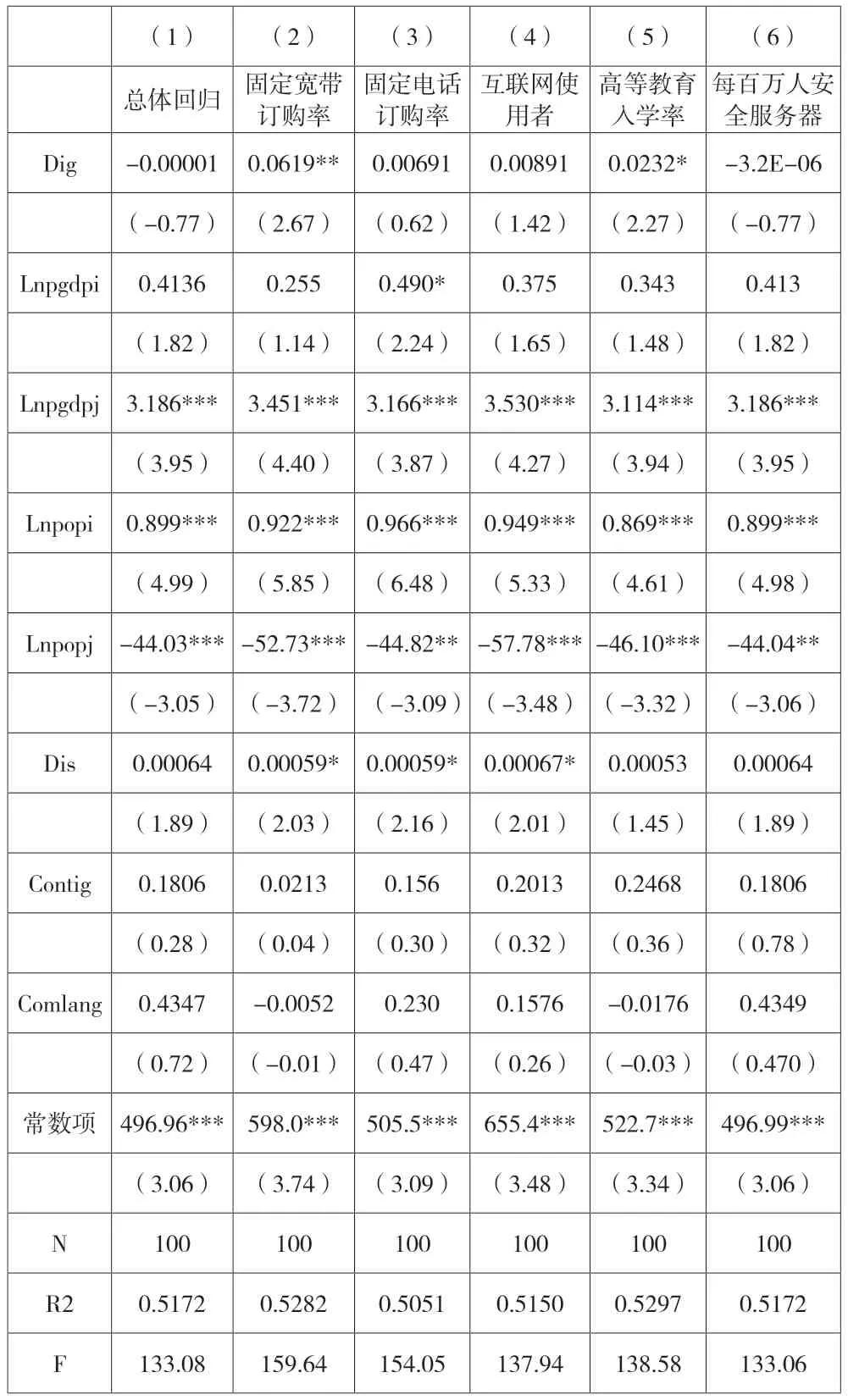

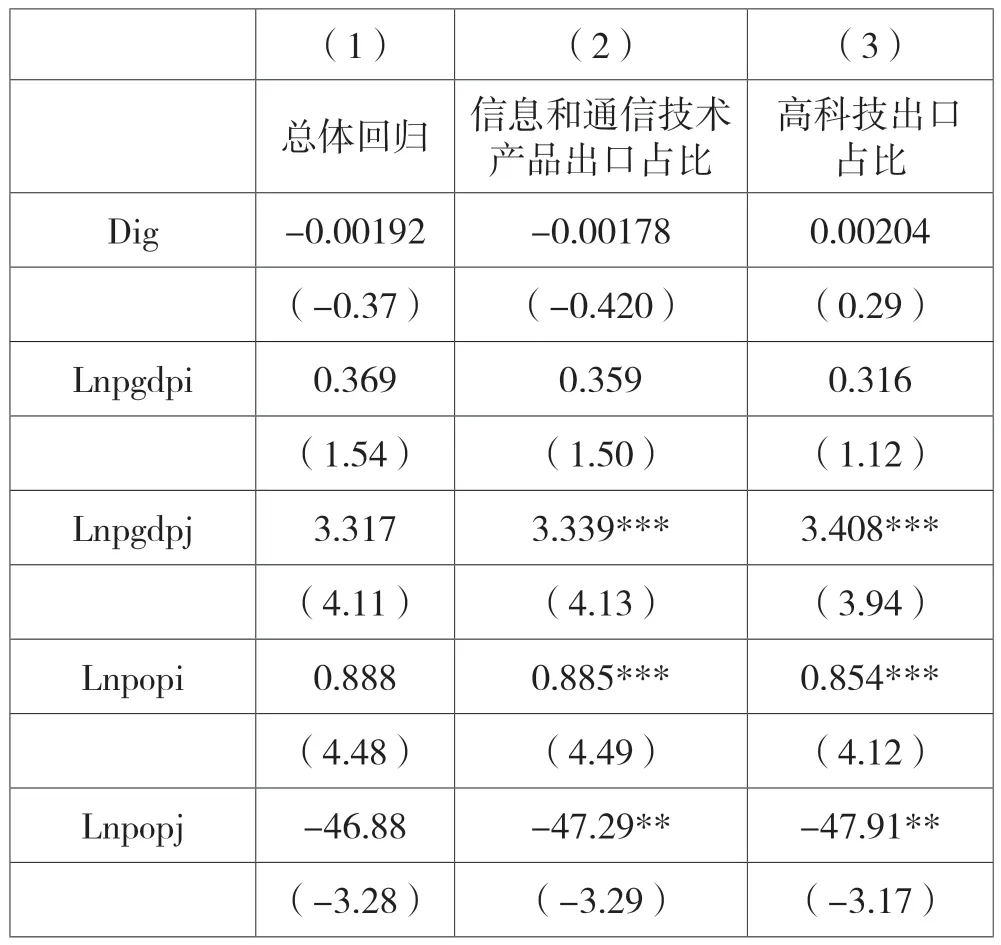

表4 东盟的信息技术外向性竞争力对双边贸易影响的面板回归

从整体回归结果可以看出,东盟要素禀赋和基础设施对中国—东盟双边贸易的影响不显著。另外,从基础设施的分解指标来看:第一,固定宽带订购率和高等教育入学率的回归系数显著为正,说明东盟各国固定宽带订购率的提高以及高等教育入学率的提升都有利于我国与东盟之间的贸易往来,随着东盟互联网技术水平的提升,其先进技术设施建设以及相应的配套设施的建设增加了我国对东盟的出口贸易量,通过加强东盟的基础设施建设可以解决其数字经济发展的短板,避免“木桶效应”的发生,中国与东盟贸易往来的过程中可以利用更加快捷的互联网等方式,以增加中国对东道国的投资;第二,固定电话订购率的回归系数不显著,这可能是因为固定电话是移动设备未普及年代人们身份的象征,但是随着手机的普及,固话用户也随之减少,从而东盟固定电话订购率的增多并不能显著促进我国与东盟双方的贸易往来。另外,互联网使用者、每百万人安全服务器的增多也不能显著影响双方贸易往来,这可能是因为东南亚地区在网络覆盖率、网络速度以及上网成本等方面可能还存在不同程度的障碍,还不能满足数字经济发展的要求。

从控制变量来看,东盟与中国的经济发展水平(Lnpgdpi、Lnpgdpj)系数为正,这说明中国与东盟的经济发展水平发展越好,越能促进双边贸易。而其中中国经济发展水平(Lnpgdpj)的提升对促进双方贸易存在更为显著的正向影响,即中国经济发展水平每增加1%,中国对东盟出口贸易增加4.542%,表明了东盟未来仍需要加大发展潜力的挖掘。另外,东盟总人口数的系数显著为正,而中国总人口数的系数显著为负,一方面人口基数可增加消费者需求量,深化国际分工协作,从而促进贸易的产生,另一方面,对于人口密度较大的中国,人口规模的增加反而降低了双边贸易,这可能是因为国内人口增加使得国内生产增加,进出口需求反而降低,这体现了人口规模的双重性特点。

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

由表4 可以看出,无论是总体回归还是分指标回归,东盟的信息技术外向性竞争力对双边贸易均不能产生显著影响。这可能的原因有:第一,东盟的信息通信技术实力较差,缺乏转化为高质量数字经济人才的能力,特别是在软件工程、数字市场营销以及数据挖掘等新的职业领域,对此,东盟需要加强与中国的互联互通;第二,基础设施的部分短板也严重影响了东盟的信息技术创新能力,在国际市场上缺乏一定的竞争力,东盟数字经济发展在国际上处于劣势地位;第三,东盟的法律与政策对数字经济消费者保护力度存在差异,阻碍了数字经济产业在本国的健康发展。另外,表4 控制变量的回归结果与表3 基本一致。

(三)稳健性检验

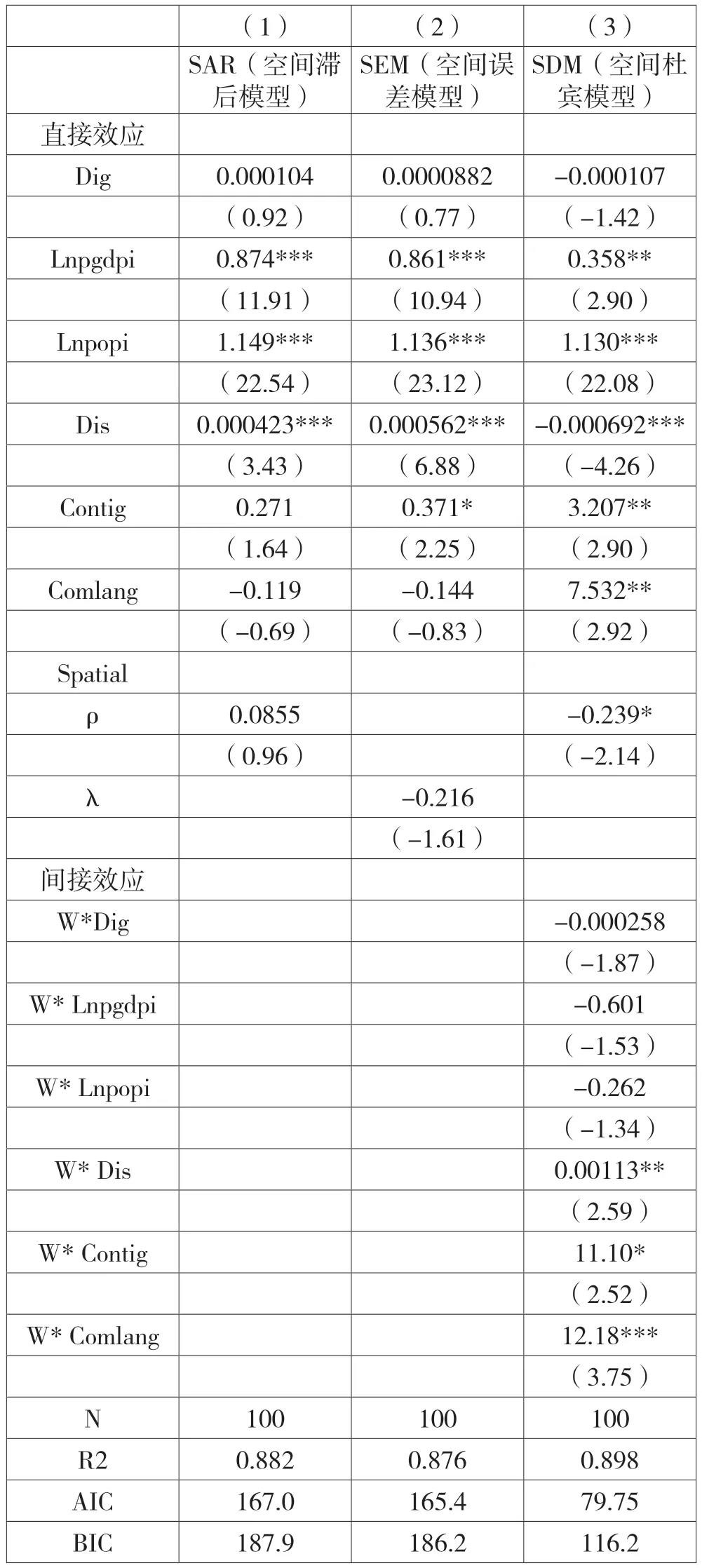

早期的经济活动的空间关联性通过利用引力模型进行研究,以探讨东道国与母国之间的贸易交流。与此同时,“第三国效应”即空间计量模型是基于引力模型的基础上进一步的延伸,本文通过把扩展引力模型改变为空间计量模型进行稳健性检验。本文所选取的空间权重为二进制的邻近空间矩阵,即如果中国和i 国接壤则为1,否则为0。表5 为空间面板回归结果,控制变量把中国的经济发展水平以及总人口数剔除,以此来研究东盟的各指标因素对中国—东盟双边贸易的影响。

表5 东盟的数字经济发展对双边贸易影响的空间面板回归

由 表 5 可 知, 在 SAR、SEM 以 及 SDM 中,SDM 的拟合优度最高,说明此模型对解释本文回归的效果最好。其中,ρ(空间滞后项系数)显著小于0,说明中国与东盟双边贸易存在显著的挤出效应,即我国对某一东盟国家贸易往来增多会减少我国对其他东盟国家的贸易往来,存在空间挤出效应。另外,无论从直接效应还是从间接效应来看,东盟的数字经济发展对中国—东盟双边贸易均无显著影响,即本文主要结论与表3、表4 相同并具有稳健性。

四、主要结论及对策建议

(一)主要结论

本文通过构建数字经济发展指标体系,以东盟国家为样本,运用主成分分析法分析东盟数字经济发展对中国—东盟双边贸易的影响,由此得出如下基本结论:

第一,东盟数字经济发展较为落后且各国之间存在严重的“数字鸿沟”。新加坡、印尼等国家数字经济发展较好,而老挝、柬埔寨及缅甸数字经济发展较为落后。

第二,东盟固定宽带订购率和高等教育入学率的提高能够促进中国—东盟双边贸易往来,但是东盟的要素禀赋和基础设施方面仍然存在明显短板。因为东盟的互联网使用者、每百万人安全服务器的增多并不能显著影响双方贸易,这从一个侧面体现了当今东盟数字基础设施发展格局存在不平衡性的现象。

第三,东盟的信息技术外向性竞争力不能显著影响中国—东盟双边贸易。这可能是因为中国与东盟的数字经济发展差距较大,使得中国企业难以像东盟提供符合东道国国情的信息技术产品,在开拓国际市场的过程中存在一定障碍。

(二)对策建议

基于本文实证研究结论,为进一步利用数字经济发展释放我国与东盟的贸易潜力,开拓双方的贸易合作空间,本文提出以下对策建议:

第一,助力缩小东盟成员国间差距,补齐数字发展短板。数字技术研发与应用能力薄弱是制约东盟国家发展数字经济的瓶颈,也是中国—东盟共建数字丝绸之路面临的最主要挑战。除新加坡外,东盟其余9 国数字经济发展程度较低。因此,当前尤其应注重深挖缅甸、柬埔寨、老挝等较小成员国数字经济发展的潜在投资优势,加大对东盟高质量基础设施建设的投资力度。目前东盟面临的主要问题是缺少相应的资金和技术,可以通过国际合作等方式加快宽带等数字化基础设施建设,进一步加深中国与东盟双方的双边贸易发展。同时应注重数字化联通水平建设,可以通过在有限区域内实现数字自由流动,比如数字自由贸易港、离岸数据中心等来实现数字在局部地区的开放,与中国进行互联互通,进而提高东盟国家数字经济发展水平。

第二,鼓励中国信息产业企业“走出去”。中国的数字经济发展在国际地位上具有较强的竞争力,可以为东盟国家提供高质量的技术产品。东盟数字基础设施的不完善严重阻碍了信息和贸易的互联互通,在国际上缺乏竞争优势。因此,中国在与东盟进行数字经济合作的同时应发挥自身优势,进一步鼓励中国信息产业企业的“走出去”,比如中国可与东盟共同开拓彼此的跨境电子商务市场,共同创造良好的跨境电商环境,以促进双方区域贸易发展。

第三,因地制宜与东盟开展数字经济领域的投资与合作。通过投资并购切入到东盟市场中,而不是直接建立业务联系。东盟各国数字经济的法律法规、市场状况、文化和宗教等因素都与中国大陆不同,中国企业进入之初对东盟市场不熟悉也没有现成的市场网络,极易遭遇障碍。为了顺利进入东盟各国本土市场,与本土企业合作是最常见的做法。中国企业的技术和设备可以使东盟地区在商业上具有更多的应用场景,足以应对东盟数字基础设施落后等相应问题。◆