明末清初闽遗民书家摭议

吴璐晗

凡两朝交替更迭之际,皆有“遗民”。宋元之际、明清之交,面临着“华夷之辨”的选择,士人在出处、进退、隐仕之间选择的矛盾则更为突出。据统计,甲申之变后选择为清廷效力的晚明士人仅50人;以死明志、殉主殉国的士人达2000余人;更多士人选择成为“不仕新朝”的“遗民”。[1]明遗民集中、集社活跃,遗民社会延续较久的地区,都是清朝势力较晚进入或者曾出现反复争夺的区域,如浙闽、两广、滇黔等地。福建先有隆武帝在福州称帝,试图恢复际已灭亡的大明王朝,后有郑成功以闽台为根据地与清廷抗争,故闽地也成为各地遗民的避难之所。

关于遗民书家的研究,在文学、思想史、社会学、绘画诸多方面的学术成果及文献资料较为丰富,但主要为遗民书家个案研究,而以“书家群体”尤其是带有“地方文化”特色的研究则尚付阙如。本文的“明末清初闽遗民书家”,是指明朝覆灭(一般以甲申之变为分界线)后仍存活于清朝,但心存故国,不肯入仕的一批闽籍或寓闽书家。本文尝试在梳理遗民书家群体人物生平、政治倾向、生活行止等基本信息的基础上,分析群体书法风格及其成因,并借代表性人物许友、郑簠的艺术创作进行深入分析,探讨明闽遗民书法风格形成中独立自我的精神内核及其对清代书坛的影响。

一、明末清初闽遗民及其中的书家

从遗民史上看,福建地处偏安一隅,三面环山,一面临海,地理位置特殊,从元代开始就是抗击新朝的重要场地。相较于闽地的宋元遗民,“明遗民”的人数更多,相关的文献记载也更为详实。《明遗民传记索引》中收录闽遗民82 人,[2]陈旭东《闽台遗民传录》在前人的基础上梳理归纳,共收集明末清初闽台遗民200余人,其中大多数为闽地遗民。[3]

从文教发展上看,秦汉以前,福建属于尚未开发的蛮荒之地,唐前期的130多年里,福建进士仅1名;[4]直至两宋时期,福建理学家杨时将“二程”理学移植入闽,朱熹又博采众长,建立了传统儒家思想,福建文化日昌,艺术始盛;明清之际,商品经济开始萌芽,文化交流日益繁盛,福建书坛开始大放异彩,明末清初福建书家成为福建书法发展过程中承上启下的一个重要环节。

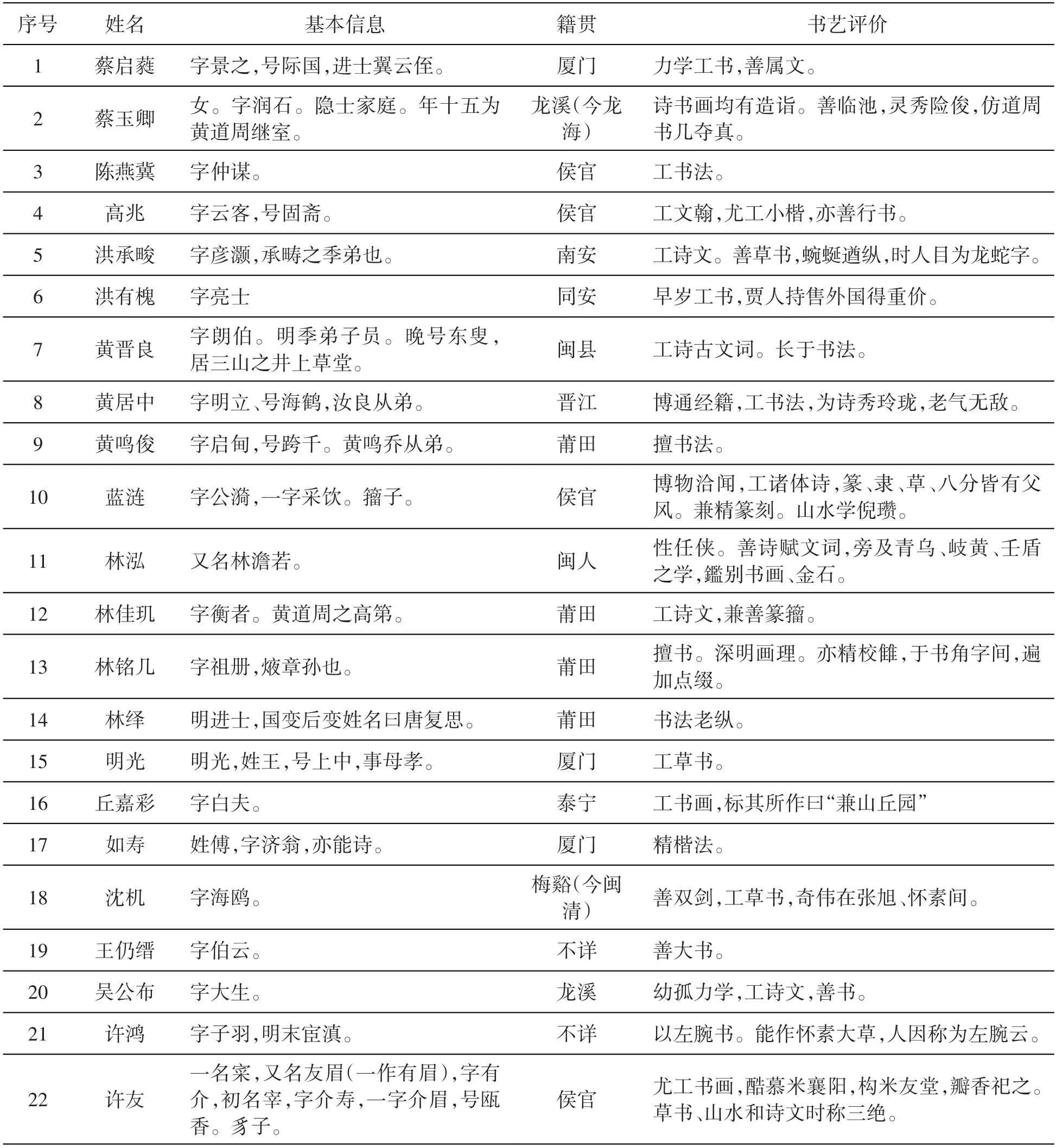

时至今日,有关明末清初闽遗民书家的相关研究,基本上还处于拓荒阶段。张飞的博士论文(2020)中梳理的《明遗民书家名录》共有240余位遗民书家,[5]闽遗民书家仅8人在列,实际上明末清初闽遗民书家的数量远大于此。笔者通过细致爬梳和整理孙静庵《明遗民录》、黄容《明遗民录》、陈旭东《闽台明遗民传录》等相关文集,以“遗民”与“书家”作为关键词搜索,传记中若带有“工书”二字则作为书家进行罗列,并梳理其基本信息,如姓名、字号、籍贯、交友、书艺评价、生活方式等(见表1),以期分析当时闽遗民书家群体的大致轮廓。

表1 明末清初闽遗民书家信息梳理(按姓氏拼音排序)

续表1

通过梳理可以看出,明末清初闽遗民书家人数众多,有记载的人数已达29 人。从地域的分布上看,闽遗民书家的空间分布极不平衡。籍贯有明确记载的25位书家中以莆田和福州(含侯官、闽清)的人数为最,各6 人,两地的人数共占比48%,几近半数,为第一梯队。闽南诸地的人数为第二梯队,其中厦门(含同安)4 人,漳州龙海4 人,泉州(含晋江、南安)2 人;三明诸地为第三梯队,泰宁、宁化、将乐等地各1人。而南平、宁德、龙岩等地在当时则没有相关书家的记载。可见明末清初闽遗民书家的空间分布主要以福州、莆田为中心,向西南方向辐射,书家相对集中在少数区域,差异甚大。

当时的闽遗民书家多擅长诗画,有深厚的学术功底,29 位书家中亦擅诗文者达16 人,如余思复“为诗清真旷远,以王、孟为宗”,著有《山居集》《吴游集》等;又如僧人明光,亦善诗,曾与阮文锡唱和,文锡选其诗三百首,诗集名为《偶然草》。书画皆工者共8人,林铭几有山水画册页《明林祖册九鲤湖诗画册》传世,《莆风清籁集》中评论其“画入神品,王奉常烟客(时敏)极重之”。[6]此外,许友、蓝涟等5人,则诗书画三者皆通。可见诗书画合一的观念在闽书家中深入人心。

闽遗民书家名家辈出,家学深厚者数量颇多,有明显的家族、师门的传承关系。如侯官许氏家族,许友工草书,善画竹,诗书画人称三绝;其父许豸书画小有名气,其子许遇善画松梅竹石;著名女书家蔡玉卿为黄道周的继室,诗书画均有造诣,其书灵秀险俊,书法学习黄道周,颇具黄道周书法峭厉方劲的气势,“时人难以分辨”;[7]林佳玑为黄道周之高弟,“其诗书文兼长,书法以篆籀为佳”。[8]此外莆田黄鸣乔、黄鸣俊兄弟,侯官薛氏父子,皆是家族书画的代表,家族书画的发展一定程度上促进了福建地方书画的发展。

二、明末清初闽遗民书家的书法风格

遗民书家群体在延续晚明书风的同时又开创了清初书坛书风的变革。在“尚董”“尚赵”的主流书风的影响下,明清之际形成了台阁体为代表的“中和”书风,而遗民书家的书法审美风格则延续了晚明“狂狷”“浪漫”的书风,打破了“主流”书风的“中庸”之美,形成了“恶状丑态”的“变异”之美,同时随着清初金石学的兴起,隶书书风从取法唐人和随意妄作的状态向回归汉隶和以古为师转变,打开了清初“篆隶复兴”的先河。

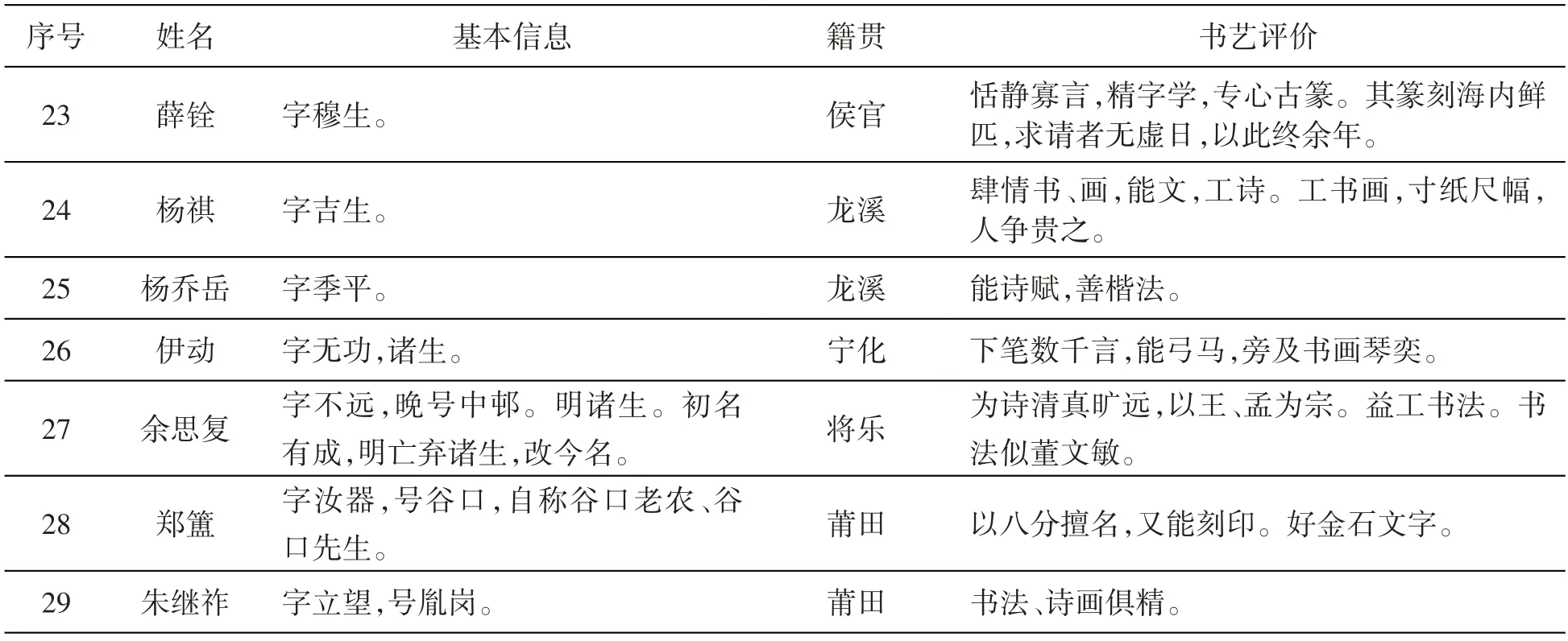

(一)明末清初闽遗民书家及其擅长书体举隅

由于史料与图版的缺失,部分闽遗民书家的活动状况以及书法情况尚无从得知,相关研究亦难深入,本文仅能根据已掌握的材料有选择性、针对性地展开研究,粗线条勾勒出明末清初闽遗民书家书体风格的大致风貌(见表2)。

表2 明末清初闽遗民书家及其擅长书体举隅

从表2的梳理可以看出,明末清初闽遗民书家五体皆备,篆、隶、楷、行、草皆有书家擅长,而诸体中擅草书的书家最多,达到50%。如洪承畯,其字笔势婉转遒劲,如惊蛇入草,古藤挂壁,当时人称他的字是“龙蛇字”。[9]同时,篆隶书体开始成为可以和行草书体分庭抗争的书法样式,蓝涟、薛铨等人为当时家喻户晓的篆刻家。此外,不少书家诸体兼善,将篆书隶书杂糅到其他书体中,使其具有古拙浑厚的意趣。如蔡玉卿的传世作品《山居漫咏卷》其字笔力精遒,一丝不苟,字的结体宽展舒和,用笔参以隶意,字势稍带欹侧,因而显得险峻峭拔,稳健秀雅。

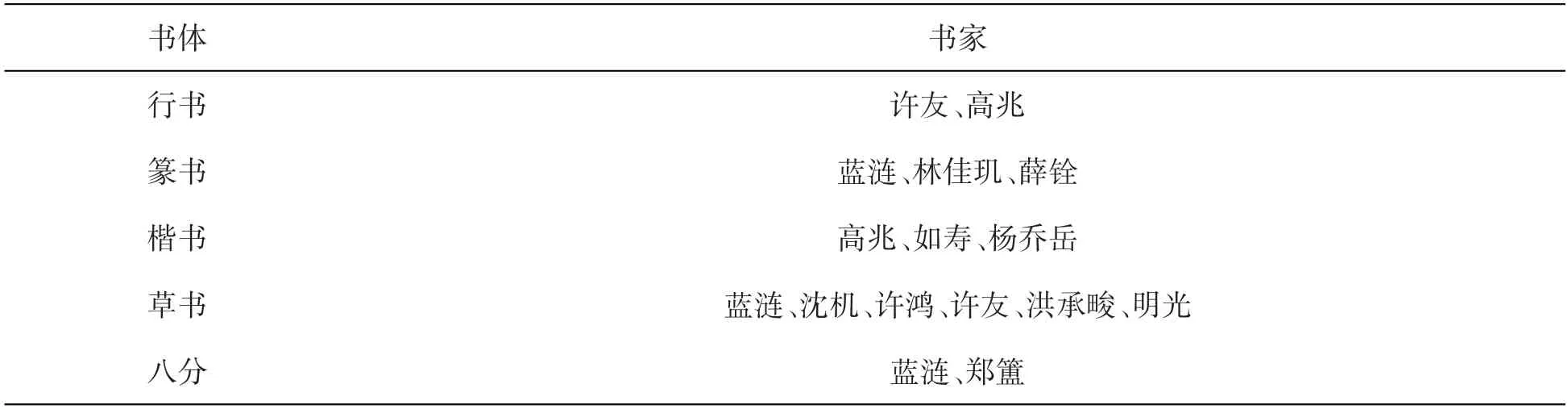

(二)“天花乱坠”的许友与“拙而自奇”的郑簠

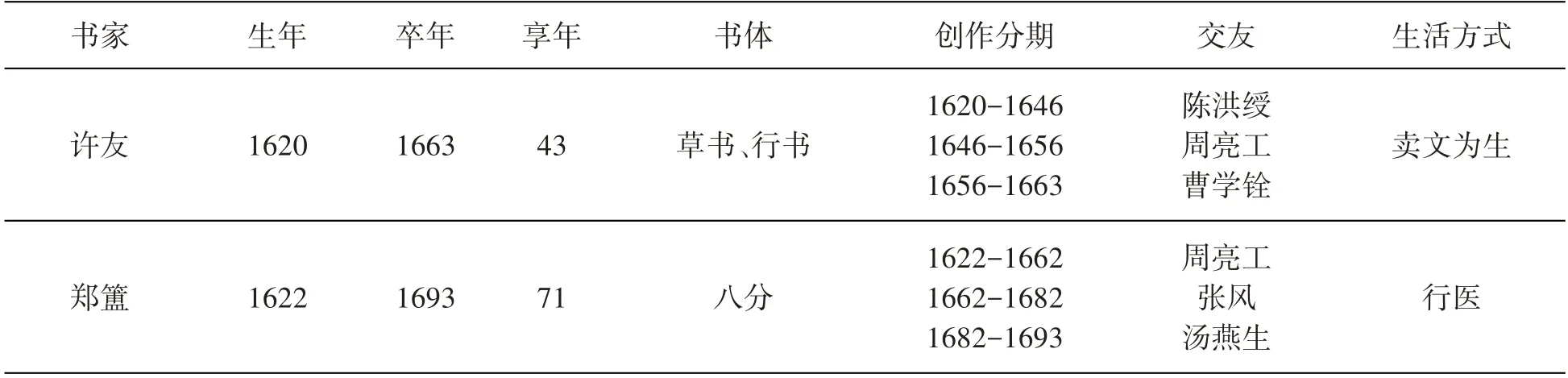

遗民书家的个性差异,为明末清初的书坛注入了不一样的生命力。明末清初闽遗民书家的书法风格以“尚奇”“尚丑”的草书为甚,许友和郑簠是这两种书风的重要代表人物,且两位书家传世的作品较为丰富。将许、郑二人进行比较研究(见表3),以两人迥异的书法风格为例,可以窥探遗民书家的风貌。

表3 许友、郑簠生平信息比较

许友和郑簠的书法皆有家学,但入清后的生活状态迥异。许友父亲许豸为明崇祯四年进士,官至浙江学政,有一定诗名,黄文焕曾称其诗佳趣自在。许氏世居光禄坊许厝里,许友早年家境宽裕,生活奢靡。顾景星《许有介诗集序》:“有介家给既足,娈童舞女,诗酒谈讌,无虚日。任侠结纳,轻视一切。”[10]然而入清后家道中落,以卖文为业,遗民生活不太顺遂,其诗文中见“日为苦饥虚,人鹤两可怜”等生活状态的描写,[11]但许友对这样的生活甘之如饴。郑簠也出生于书香世家,其祖辈父辈皆精于六书并擅长画梅,浓厚的家学及艺术氛围为日后郑簠对隶书的喜爱奠定了基础。郑簠医术高明,直到晚年仍以医道应酬,每日求医者络绎不绝,其白天行医,晚上闲暇时方能作书。总之入清后郑簠的生活尚可,晚年郑簠更是能致力于自己的爱好,为了访求经典碑刻不惜倾家荡产,四处奔走。

许友的生卒年没有明确的记录,[12]本文以日人泽田雅弘的研究(1620—1663)为基础进行分析。郑簠的生卒年则相对明确(1622—1693)。从生卒年来看,许、郑二人的年龄接近,仅相差两岁,甲申之变时两人都正值青年,且都选择了以遗民的身份入清。但二者寿命长短对其书法最终呈现风格也有所影响,入清后许友生活了19年,而郑簠生活了49年。许友等擅长行草的遗民书家大多数在康熙中前期纷纷离世,郑簠、程邃等人寿命较长,成为清初清初书坛复古“篆隶”之回归的中坚力量。

许、郑二人皆为遗民,在书法的追求上均以表达内心为首位,人品、忠孝、气节等特殊的情感被注入到书法作品中,书法作品形成具有遗民书法风格的特点。然二人从家世生平到交友行止的过程中看似雷同而实则迥异的经历,也造就了两人大相径庭的书法风格。从书体上看,许友擅“草书”,是“尚奇”“尚丑”的草书书风代表人物。郑簠擅“八分”,开启了师法汉碑汉隶复兴的先声。许友草书奇逸纵肆,面目突出,面貌接近王铎,但用笔更加变本加厉,迅疾、气势猛烈,其结字、布局肆意挥洒,不事安排,字形或长或方扁,字距紧密,行距拥靠。许友的书法创作大体可以分为如下三个阶段,前期和中期可以大致以甲申之变作为分界点。《清史列传·文苑传》记载许友书艺经历“少师倪元璐,晚慕米芾为人,构米友堂祀之。著有《米友堂诗集》”。[13]早期许友师事倪元璐、陈洪绶,笔法柔媚,流传的作品也不多,有《墨兰图》《三体诗卷》传世。入清后,许友的生活发生了更为剧烈的变化,家道中落及生活上的困苦,身边师友相继以死明志带来的冲击,使得许友书画作品中的“遗民情节”更为突出,其内心情感的复杂矛盾,必然带来了审美上的转变,明末秀美精致的尚董书风不再适合许友的创作心境,书风发生了很大的转变,其书法创作进入了中期阶段(1646—1656)。此阶段的许友大部分作品为大幅立轴作品,《澄怀堂藏许友题画诗立轴》《泉屋博古草书立轴》为该阶段的代表作,立轴的鸿篇巨制更好地抒发其内心的遗民情节,且用笔更加的稳重迟缓。1656 年后,许友放恣奇巧的个人风格更加突出,一改早中期内敛的用笔,草书上高度的节奏感和空间的疏密控制自如,作品由肥厚转向尖锐,其书往往通篇如天花乱坠、变化莫测,显示出其过人的胆魄和特立不群的胸襟。许友的书写内容多为自作诗文,多是遗民情绪笼罩下的触景生情之作,代表作如《澄怀堂藏许友书七绝二首诗立轴》。相较于许友的怪异与错落,郑簠遗民心态的表露则更为含蓄。“及求原本,乃学汉碑。始知朴而自古,拙而自奇。沈酣其中者三十余年,溯流穷源,久而久之,自得真古拙真奇怪之妙。”[14]郑簠的隶书强调结构、结字的拙趣,有意地打破结字的平衡感,形成朴而自古,卓尔自奇的风格。郑簠(1622—1662)早年学习时人宋钰,早期作品用笔平直、点画沉稳、字型端正、结构扁平,没有过多的可取之处,且郑簠受宋珏书风的影响时间较长,长达20 年之久。到了康熙年间,随着金石学的兴起,郑簠意识到对时人的学习日就支离,去古渐远,开始大多以临摹汉碑的为主,进入创作的中期阶段(1662—1682),此阶段的作品开始愈加凸显汉碑风貌,代表作如临《曹全、礼器合卷》。随着刻苦实践和不断的积累,郑簠后期(1682—1693)形成了自己的隶书风格,《隶书五言联》《古乐府一章》等作品“沉着而兼飞舞”,用笔更加大胆、掌控更加得心应手。

(三)“高堂大轴”的创作形式

除了书体之外,闽遗民书家对书法样式的革新也起到了推动作用。此前,书法的主要样式仅限于翰扎、手卷、条幅,随着时代的发展,到明代又出现了长卷、对联、折扇等新的书法样式。正如前文所述,闽遗民书家既恪守着儒家传统入世思想,又不愿屈服于清廷的统治,对传统观念的维护与对个性自由追求的矛盾情绪孕育出打破传统束缚的强大爆发力,并集中体现在其书法艺术的表达上。“高堂大轴”的书法创作形式由此应运而生,成为遗民书家表达情绪的出口。遗民书家的创作,极大地推动了大幅立轴书法样式的发展。晚明闽籍书家叶向高较早有大幅行草立轴作品传世,上海博物馆藏的叶向高《行书七律诗》,尺寸达220.5×50.2cm,此作行距较宽松,字距相对紧凑遒劲浑深的笔墨与意气密丽、流畅奔放的气势相贯通。之后,黄道周、张瑞图二人均有约20件大幅立轴的作品传世。其中,尺寸最大的分别为首都博物馆藏的黄道周《草书五言律诗》,生辣朴拙、布白宽松,紧密之中得沉郁磅礴,尺寸达200.3×51.8cm;湖北博物馆藏的张瑞图《行书七律诗》,回环缠绕的笔法处理字与字之间的关系,粗细,轻重,浓淡的变化给人以较强的视觉冲击力,尺寸达252cm×50.8cm。再至明末清初的闽遗民书家许友,其立轴作品大约占其作品总数的一半数量,在尺寸上亦有更大的突破。许友《行草三体诗卷》,尺寸达382.5×24cm,将近4米的高度;另其《自书七绝八首草书卷》尺寸亦达343×26cm。足以见得福建地区的立轴作品经晚明书家发端,并通过明末清初闽遗民书家的实践取得了新的突破。

三、明末清初闽遗民书家风格的成因

(一)闽地特殊的地理文化背景

闽地文化在形成过程中呈现出的中原文化、闽越文化、宗教信仰文化等多元文化融合的局面,“忠君报国”的儒家思想是士大夫群体一直恪守的纲常伦理。闽遗民在入清前,多是以“科举入仕”作为自己的人生目标。朱熹庞大而严密理学体系的建立代表着闽学的出现,他的格物致知说也促使闽人形成思理密致、敢为天下先的气质。遗民书家中参加反清抗争失败后弃官不仕者如朱继祚、黄鸣俊等人;泉州李贽的“童心说”强调“真心”和“初心”其注重浪漫主义与个性,也直接影响到明末清初遗民书家的创作心态;余思复“绝意进取,放浪山水间”齐举子业,居西乡,不入城市二十余年。此外,福建另一个重要的传统则是佛教盛行及禅僧的交流频繁。两晋时,佛教便已传入福建,明末清初黄檗宗渡日更是促进了中日禅文化的交流,闽遗民书家中既有陈燕冀、伊动等“遗民而僧”者,又不乏诸如明光、如寿“僧而遗民”者。

(二)“遗民”群体胸中不平之气的抒发

明末清初闽遗民书家群体书法的共同特点是其中所蕴涵的黍离之悲。这种心境在书迹中主要表现为追求张扬个性的“狂狷”行草与回归汉隶的“复古之风”,这反映出遗民们的一种普遍心迹。甲申之变后,遗民书家面临的是流离失所、苦难浩劫的现实和思想上的失落、理想的破灭。他们对满清政权不满,武装抵抗却屡屡失败、恢复故国的希望也随之彻底破灭。不甘于新朝统治的文人志士或以狂放不羁的个性和骇世惊俗的面目反对束缚,以表达对现实悲观的不满;或消极避世,自我封闭,因对现实失望而与之保持距离,个性强烈,峭拔孤傲。狂草的书写常常是情绪化的表达,“情绪”带动笔画的控制与安排、从而完成结构的模拟与架构,字面上留下狂草所具有的真气、势态及一泻千里的痛快。遗民书家多数善行草,这种近乎癫狂的表达,使得遗民书家胸中不平之气得以抒发。在这样的精神状态下,晚明“狂狷”书风得以延续,“尚奇尚丑”反对“奴气”的风气盛行,一扫前人的温文尔雅和甜美柔媚,出现纵横豪迈和酣畅淋漓的书风。故遗民书家以善草书者为胜,如许友、沈机、洪承畯等书家。

(三)金石学的兴起与篆隶复古之风

正如前文所述,福建地区的发展起步较晚,据《闽中书画录》记载,有明一代276年是闽地书法发展的鼎盛时期,书法家人数达411人,而其中明末清初书画家人数众多,达一百余位。[15]晚明书法家中影响较大的一是明末四大家中的晋江张瑞图与漳浦黄道周;二是流寓金陵的隶书大家莆田宋珏;三是以叶向高、谢肇淛、曹学佺、徐熥为代表的福州文人书家群。他们代表了晚明闽地书法的艺术特色和最高水平,同时也对明末清初闽遗民书家的风格产生了直接影响。而若以一词概括这三个群体的书法特征,“复古”称得上是一以贯之的主线。黄道周、张瑞图二人的书法皆取法于魏晋时期皇象与索靖的章草、钟繇的小楷。宋珏对汉隶《夏承碑》的热衷与探索,影响了遗民书家郑簠,既开创了清初汉隶实践先声,又为清初临习汉碑的风潮打下了基础。因此除行草外,篆隶也是明末清初闽遗民书家的代表书体。闽遗民书家中善作隶篆者不乏其人,如郑簠、蓝涟、林佳玑、薛铨等,其中以郑簠最富盛名。郑簠在康熙初年来到北方仿拓古碑后,其隶书风格出现了巨大的转变,并从此以宗法汉碑著称。清初的隶书,基本反映了隶书书风从取法唐人和随意妄作的状态向回归汉隶和以古为师转变的过程,掀起了带有“复古之风”的“篆隶之兴”,也为之后康有为的“帖学”和“碑学”之说奠定了基础。

四、结论:明末清初闽遗民书家的影响

明末遗民多是文士,多有长于书法者,借书法或言志,或抒怀。古代书法体现的是“经艺之本,王政之始”,[16]“书为心画”[17]的书学观念深入人心。“气节”“忠君”观念对遗民书家书法风格颇有影响。中国王朝遗民中多出书家,尤以明末遗民中的书家群体最具影响。“宋遗民”书法虽艰苦求索,但多笼罩在宋四家的馀风之下,并无大家出现,亦无更多突破。“元遗民”书法受到回归古典主义书法思潮的影响,但终在赵孟頫书风之下,难有更多的面貌,而“明遗民”在晚明“尚奇”思潮的影响下,大批文人爱好金石、考据,由此便带来了碑学的“复古”之风,进而开创了书法审美崇尚的新方向。

遗民的民族意识与忠义情怀一直受到后世所钦慕,被后人视为民族之脊梁,有着坚贞与不屈的人格形象,垂范后世。遗民是非主流的边缘群体,其重自我,倡个性的遗民性格形成了“尚奇”“尚丑”的书法风格,为传统书画注入新的审美范式。同时闽明遗民书家多集文人、学者、画家、收藏家等多重身份于一身,他们的艺术精神与艺术风格也给后人带来很大影响。明遗民书家的作品在明末清初的闽地书坛起到了承上启下的重要作用。以许友为代表的行草立轴作品的是对以张、黄为代表的晚明变革书风的继承与发展,其重表达自我,提倡发扬个性的书风甚至影响至“扬州八怪”,以“扬州八怪”为代表的“狂怪”书风在清中期书坛蔓延开来;而郑簠初学汉隶后自成一派,朱彝尊称赞其“八分”书,朱彝尊称赞郑簠“谷口八分,古今第一”,清初形成了以郑簠为核心的最重要的隶书流派,门人弟子张在辛、万经、吴瞻澳、金磐北等人直接受其影响,而清初高凤翰、高翔等人也曾直接师法郑簠,学习此风深入骨髓,一生未脱其风致,而将汉碑中“古拙”“不衫不履”的审美内涵作为趣尚,无疑对清代中后期“碑学”的出现发出了先声。总之,闽遗民书家身处明清两朝交替之时,迅疾变化的时代与激烈的民族冲突,无法殉国与苟活的矛盾,使得他们的内心郁结,这种心情间接反映在书作上,他们借助书法创作来抒发不平,为“中和之美”的主流书风注入了“丑书”之美。

注释:

[1]刘雪梅:《明清之际遗民逃禅研究》,吉林大学博士论文,2015年。

[2]谢正光:《明遗民传记索引》,上海:上海古籍出版社,1992年。

[3][8][9]陈旭东:《闽台明遗民传录》,福州:福建人民出版社,2018年,第3、18页。

[4]陆永建:《雄姿卓态八闽风——闽籍古代书法大家艺术风格和时代意义研究》,福州:福建美术出版社,2019年,第2页。

[5]张飞:《明遗民书家群体与书法观念研究》,南京艺术学院博士论文,2020年。

[6](清)郑王臣:《莆风清籁集》,载自《四库全书存目丛书集部总集411 册》,首都图书馆藏,乾隆三十七年刻光绪二十六年印本。

[7]刘正成:《中国书法全集:明代编黄道周卷(附蔡玉卿)》,北京:荣宝斋,第五十六卷。

[10]郑珊珊:《明清侯官许氏家族文学研究》,福建师范大学博士论文,2010年。

[11]许友:米友堂诗,福建省图书馆藏黄翼云抄本。

[12]根据泽田雅弘的研究,许友当卒于公元1663 年10 月左右,并反推出生年当为1620 年,泽田雅弘的根据则是周亮工的《赖古堂集》中与许友相关的诗文年代,并以周亮工生平为佐证,具有相当的信度。

[13]不著撰人:《清史列传》(第九册),北京:中华书局,1987年,第731页。

[14]震钧辑《国朝书人辑略》,清光绪三十四年刻本,卷一。

[15]蔡清德:《从〈闽中书画录〉看闽中书画的区域性特征》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2008年第1期。

[16]许慎:《说文解字序》,《历代书法文论选续编》,上海:上海书画出版社,2007年,第12页。

[17]扬雄:《扬子法言》,宋治平监本,卷五。