我国渔业资源管理政策研究

陈青

(中国海洋大学经济学院 青岛 266100)

0 引言

我国渔业水域广阔,不仅有南海、黄海、渤海、东海四大海域,还有长江、黄河等众多内陆水域;渔业资源丰富,可捕捞鱼类超过2 000种,丰富人们餐桌的同时,也解决了部分人们的就业问题,2019年我国渔业从业人员逾1 200万人[1]。然而,随着人们对渔业资源需求的增多以及捕鱼技术的进步,过度捕捞问题凸显,部分鱼类濒临灭绝,生态多样性遭到破坏。该问题吸引了政府与学术界的关注,政府从20世纪80年代开始制定渔业资源管理政策,经过几十年发展,现已形成较为完整的渔业资源管理政策体系,对保护渔业资源发挥了较大作用,但各类渔业资源管理政策在实际应用中也出现了诸多问题。如:捕捞限额制度难以统计真实的捕捞量,休渔期渔民没有收入来源,导致政策未发挥应有效果,故有必要深入分析我国各类渔业资源管理政策的有效性及应用过程中存在的问题,有针对性地提出我国渔业资源管理政策优化方案,为下一步渔业资源管理政策的制定提供参考。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“优化近海绿色养殖布局,建设海洋牧场,发展可持续远洋渔业”,渔业资源管理政策研究的重要性和迫切性可见一斑。此外,学术界对渔业资源管理问题也进行了较为丰富的研究,如:我国渔业资源开发利用现状,渔业资源管理政策的国际比较等,但缺乏对我国渔业资源管理政策有效性及存在问题的系统研究。

目前,我国渔业资源保护形势依然严峻。因此,本研究在现有文献的基础上利用案例分析法、定性分析与定量分析结合的方法,系统梳理我国渔业资源的利用及渔业资源管理政策的产生背景,分析我国渔业资源管理政策的演进与应用及应用过程中存在的问题,有针对性地提出我国渔业资源管理优化方案,以期为渔业资源管理政策的制定提供参考,助力“十四五”规划目标的达成。

1 文献评述

有关我国渔业资源管理政策的文献可以分为3类。

第一类文献主要关注我国渔业资源开发利用现状及过度捕捞问题产生的原因。唐议等[2]分析我国1987—2006年捕鱼数量发现,从1999年开始我国捕鱼数量趋于稳定;大量研究表明,我国渔业资源目前存在过度捕捞问题[3-4],其原因为渔业资源的产权不够明确[5]。

第二类文献主要关注我国出台的渔业资源管理政策及其有效性。史磊等[6]梳理了自1949年以来我国渔业资源管理政策的演变历程,认为我国渔业资源管理政策从只注重生产变得更加多元化,政策工具更加丰富,未来我国渔业资源管理政策会更加注重保护生态。关于探究某一类渔业资源管理政策有效性的文献,白洋[7]分析了渔业资源管理中配额制度产生的背景,认为个体可转让配额制度效果最好,然而有研究表明在我国实行个体可转让配额制度交易成本过高,应在规模较大的捕鱼区域实行,便于获得规模经济[8];韩杨[9]分析了我国实行捕捞许可等渔业资源管理政策的成效,认为虽然短期内发挥了一定作用,但并没有解决长期内过度捕捞的问题,提出完善产权制度是解决过度捕捞问题的关键。也有研究关注我国渔业资源管理政策实施过程中存在的问题,同春芬等[10]分析了渔用柴油补贴政策在实施过程中产生的信息不对称问题,如渔民骗取补贴;姚丽娜[11]以舟山市为例分析了我国现行的渔业资源管理政策存在的问题,认为在现行的渔业资源管理政策下渔民的权益难以得到切实有效的保障。

第三类文献主要关注渔业资源管理政策的国际比较。刘洪滨等[12]比较了我国和韩国的渔业资源管理政策,认为我国和韩国各有优势,应互相学习,实现互补;王亚楠等[13]比较了我国与美国等5个国家的渔业资源管理政策,认为我国渔业资源管理主要依赖政府,自治化管理较少,另外,对产出的重视不够,较为注重投入管理。

梳理相关文献可以发现,研究我国渔业资源管理政策的文献较为丰富,也有文献关注我国渔业资源管理政策的有效性及存在的问题,但多基于某一类政策进行研究,缺乏对我国渔业资源管理政策全面系统的分析。

2 我国渔业资源利用及渔业资源管理政策的产生

虽然从古代起便成立了专门的机构管理渔业资源[14],但我国渔业资源管理政策正式产生是1986年,本研究结合1950年以来的渔业活动,梳理我国渔业资源管理政策产生的背景。

2.1 1950—1957年的渔业活动

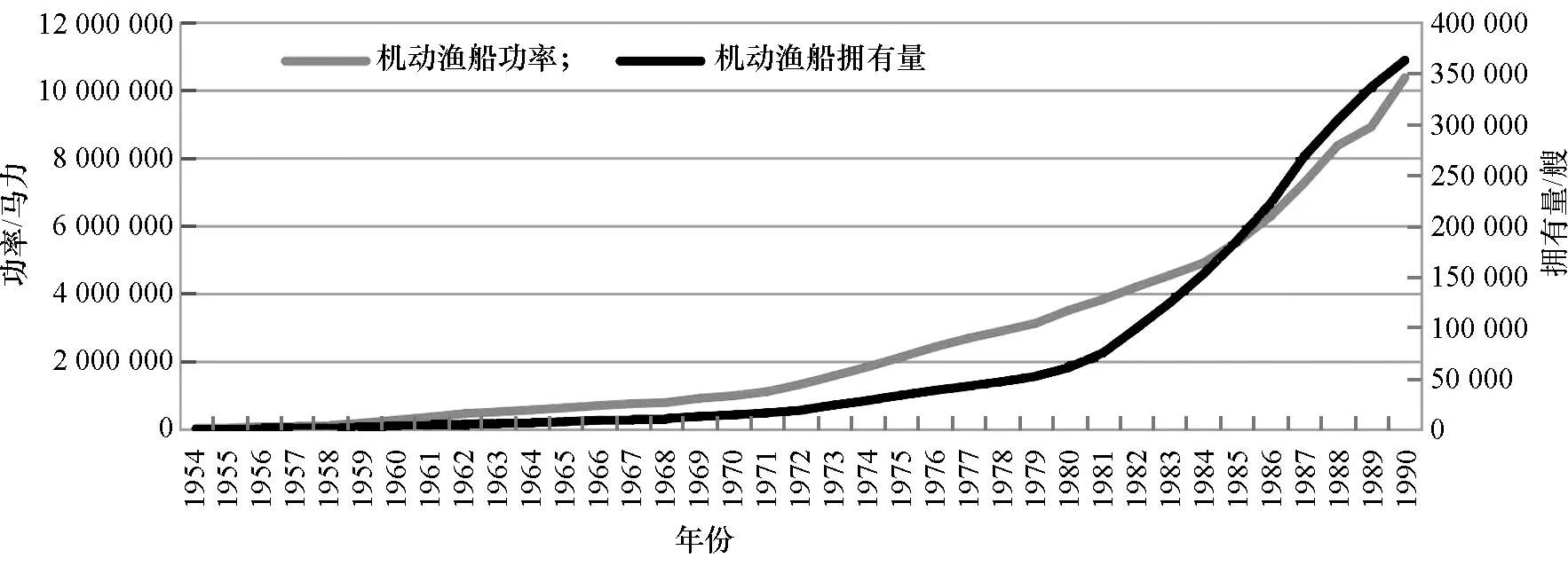

中华人民共和国成立初期,我国各类生产生活资料较为短缺,捕鱼可以解决食物缺乏的问题,因此,当时的政策方针为“以捕为主”,鼓励人们捕鱼。之后,我国渔业开展合作化,最初是建立渔业互助组,由渔民自愿成立,互帮互助,互助组的形式取得了良好效果,捕鱼产量大幅提高,后来发展成为合作社。这一时期,虽然我国也划定了东海等海域的禁渔区,但是方针仍然是“以捕为主”,尚未关注渔业资源问题[6]。由图1可知,1950—1957年我国水产品捕捞产量逐年递增,1957年我国水产品捕捞产量超过1950年的4倍,实现了大幅增长。

图1 1950—1988年我国水产品捕捞与养殖产量

2.2 1958—1986年的渔业活动

1958年我国水产品捕捞产量同比下降11%,直至1966年才恢复至1957年的水平(图1)。这一时期,仍然是强调“以捕为主”,但也提出了发展渔业养殖[6]。就水产品养殖产量来看,1965年之后才实现稳步增长(图1)。

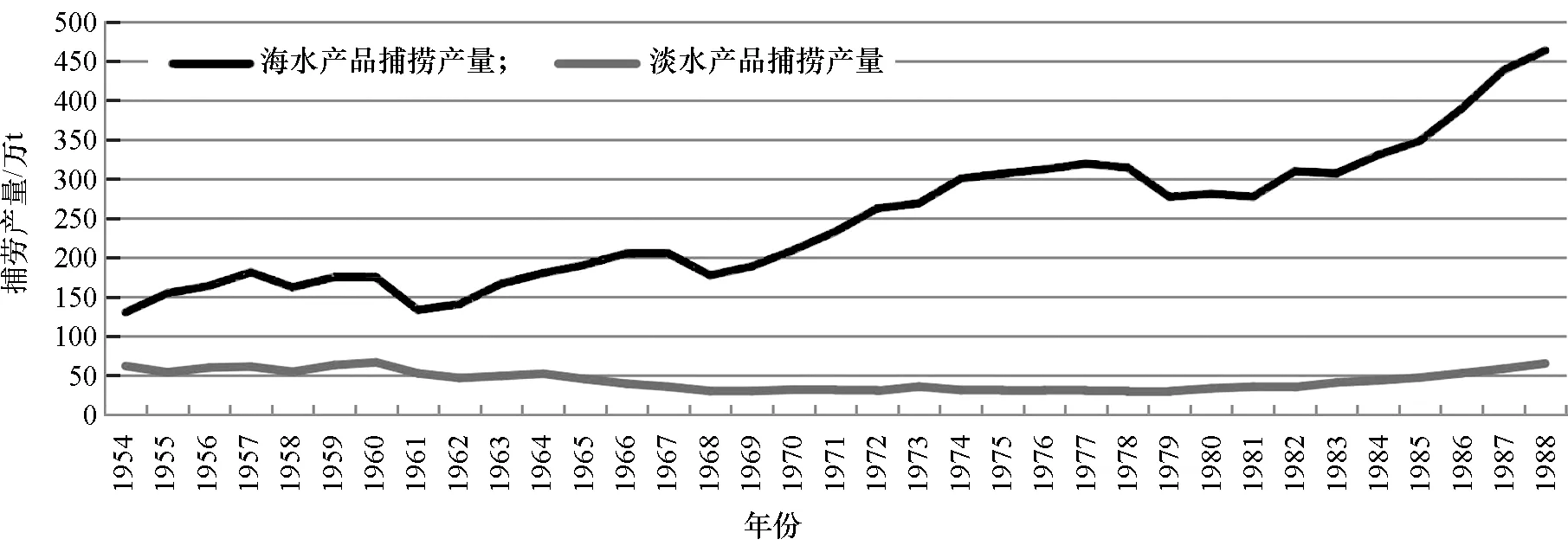

1970年后,我国渔船数量大幅增加。1975年渔船数量超过3万艘,1976年渔船数量同比增长14%,超过1966年的4倍;渔船功率也大幅提高,1976年渔船功率超过1966年的3倍(图2)。这一时期,渔业产量大幅提高,1973年我国水产品捕捞产量首次超过300万t,1975年水产品养殖产量也达到了100万t(图1)。1977年之后,我国水产品捕捞产量一直保持在300万t以上,1986年则超过了400万t(图1),相比淡水产品,海水产品捕捞产量及增长幅度均较大(图3)。但由于人们过分追逐产量,幼鱼被捕杀,导致渔业资源过度捕捞,出现了首次渔业危机[6]。

图2 1954—1990年我国机动渔船拥有量与功率

图3 1950-1988年我国海水产品与淡水产品捕捞产量

2.3 我国渔业资源管理政策的产生

我国于1979年召开了水产会议,总结了渔业资源过度捕捞问题,并规定以后进行渔业活动要获得许可证,同年又发布了《水产资源繁殖保护条例》,表明我国开始对渔业活动进行管理,即以后的渔业活动不再是无节制地自由捕鱼。1986年,发布了《中华人民共和国渔业法》(以下简称《渔业法》),意味着渔业资源管理变得规范化、法制化,标志着渔业资源管理政策正式产生[6,12,15]。

3 我国渔业资源管理政策演进及应用

自1986年《渔业法》发布以来,我国渔业资源过度捕捞问题有所改善,此后各类渔业资源管理政策层出不穷,按政策产生的时间先后顺序依次排列为:投入控制政策、技术控制政策和产出控制政策。3类政策在实践中不断发展和完善,对渔业资源保护发挥了巨大作用,但在应用中也出现了政策难执行、难监管等问题,本部分将分别梳理3类政策的发展进程并举例说明其在应用中存在的问题。

3.1 投入控制政策

投入控制政策指从投入要素的角度出发,对渔业从业人员和渔船数量加以控制,进而调控捕捞数量[9]。

3.1.1 捕捞许可制度

捕捞许可制度是指通过发放许可证的方式,控制渔业从业人员的数量,渔业资源管理政策产生之初便已形成该制度。1986年发布的《渔业法》规定,在内陆水域或海域从事渔业活动必须取得捕捞许可证,自此捕捞许可制度产生,值得注意的是,我国的捕捞许可证是不可转让的[16]。此后,2000年发布的《渔业法》(2000修正)明确了渔业从业者获得许可证应满足的条件,2002年进一步要求在许可证上注明可以进行捕捞的区域、时长、捕捞的类型以及允许使用的捕捞工具。总体而言,捕捞许可制度减少了捕捞主体数量,发挥了渔业资源保护效果,但是由于没有明确规定每一个许可证可以捕捞的数量,渔业从业人员可以通过改善捕捞技术等方式不断增加捕捞数量,捕捞技术的改善在一定程度上抵消了捕捞主体数量减少取得的成效,而且由于监管成本太高,仍然存在无许可证非法捕捞的现象[9,12]。

浙江省舟山渔场采用的渔业资源管理政策便为捕捞许可制度,但就实施效果来看,舟山渔场无许可证捕捞的现象仍然存在,管理混乱,纠纷时有发生;即使按照规定申领了许可证,有些渔民也不按照许可证上规定的时长、地点等进行捕捞;另外,还出现了许可证非法买卖的情况,一个许可证可能对应多艘渔船。总的来说,捕捞许可制度在舟山的应用没有取得很好的效果,非法捕捞现象猖獗[11,17]。

3.1.2 双控制度

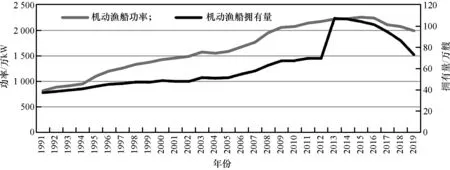

双控制度是指不仅控制渔船的数量还控制渔船的功率。为缓解渔船数量过多,渔业资源被过度捕捞的问题,我国在1987年首次提出该制度,在局部海域实施取得了显著成效,之后全国范围内开始应用,国家下达渔船数量和渔船功率指标,要求各地将渔船数量和功率严格控制在规定范围内[18]。总体而言,双控制度取得了一定成效但效果不明显。1987—2012年我国渔船数量和功率整体上呈递增趋势,2014年开始才实现负增长(图2和图4)*。虽然2001年和2002年我国渔船数量有所下降,但渔船功率仍高速增长(图4),这说明我国采取的双控制度在控制捕捞渔船功率方面效果有限,虽然渔船数量减少了,但渔民可能会采取合作互助的方式,因而渔船规模可能会扩大,为此,要想控制捕捞渔船功率应进一步细化双控制度,在渔具规格等方面加以限制[2]。

图4 1991—2019年我国机动渔船拥有量与功率

3.1.3 减船转产制度

减船转产制度是指对因受《中华人民共和国和日本国渔业协定》(以下简称《中日渔业协定》)、《中华人民共和国政府和大韩民国政府渔业协定》(以下简称《中韩渔业协定》)的影响不能继续从事渔业活动的渔民给予渔船报废补贴和转业补助。受《中日渔业协定》和《中韩渔业协定》的影响,我国有超过20万渔民面临失业,为解决我国渔民的收入问题,2002年实施了减船转产制度。总体而言,减船转产制度通过给予渔船报废补贴和转业补助的方式,解决了部分渔民的生活问题。但是由于给予的补贴太少,低于渔民报废渔船的价值,而且很多渔民没有找到合适的转业岗位,所以仍有渔民在领取补贴之后进行非法捕捞[9]。

*鉴于1990年之后渔船功率单位为千瓦,且年份过多不利于观察数据变化趋势,故图2中只保留了1990年及之前的数据,1991-2019年的数据在图4呈现。

渔业是广西壮族自治区北海市的支柱产业,但由于《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府北部湾渔业合作协定》的生效,很多渔民面临失业,该地区为了解决渔民就业和保护渔业资源实行了减船转产制度。在协定生效之后,很多渔民被迫转产,减船的数量大幅增加,取得了一定成效。但北海市在实施减船转产制度时仍存在一些问题,如资金支持不足,给渔民的补贴很少,甚至没有补贴;另外,政策不具连续性,2005年突然停止了减船转产工作,打击了渔民的积极性[19]。

3.2 技术控制政策

技术控制政策主要有5类,按政策产生的时间先后顺序依次为:增殖放流制度、休渔制度、保护区制度、渔船升级改造制度和最小尺寸制度。

3.2.1 增殖放流制度

随着渔业资源过度捕捞问题日益严峻,管理部门意识到不能仅控制捕捞量,也应该从投入角度出发,增加渔业资源投入,于是增殖放流制度应运而生。1988年我国开始向渔民收取渔业资源费,用于增殖放流。2000年以来,我国又增加了增殖放流的力度,5年时间,用于增殖放流的金额达20亿元[6]。增殖放流制度自实施以来便取得了良好效果,增加了渔业资源数量与种类,保护了渔业资源多样性与水域生态环境,改善了水质,也增加了渔民收入,但也存在增殖放流规划不合理、缺乏科学依据、管理制度不健全等问题[20]。如:增殖放流由各地主管部门管理,不利于开展大型洄游性经济鱼虾类的增殖放流[21]。

杭州湾海域鱼虾资源丰富,然而近年来,由于工业废水的排放,水质遭到破坏,并且存在过度捕捞现象,杭州湾海域鱼虾种类明显减少。因此,相关部门于2004—2006年在杭州湾海域增殖放流鱼苗达3亿只,包括海蜇、大黄鱼等8个品种,并且对放流的鱼苗进行了标记,发现增殖放流显著增加了渔业资源总量[22]。

3.2.2 休渔制度

休渔制度是指根据鱼类的生长规律,对渔民捕鱼的时间、区域、捕鱼工具加以限制,甚至在特定的一段时间或特定区域内禁止捕鱼,目的是保证鱼类的正常繁殖与生长[23]。有关休渔制度属于技术控制政策还是投入控制政策尚有争议,多数学者认为休渔制度属于技术控制政策[6,9],也有部分学者认为我国的休渔制度仍然属于投入控制政策[12],本研究沿用多数学者的做法,将休渔制度归为技术控制政策。该制度产生于1995年,最先用于黄海、东海,规定休渔期为每年的6—9月,1999年我国四大海域均实行了休渔制度,2017年又把休渔期提前至每年的5月,任何渔船不允许作业,只允许钓具进入[9,15]。2019年我国内陆水域也实行了休渔制度,钱塘江等多个内陆水域规定3—6月为休渔期[6]。长江则从2020年1月1日起实行10年禁渔计划,规定在禁渔期间禁止生产性捕捞,2020年长江重点水域已经全部完成退捕任务,重要支流和长江干流也从2021年1月1日起实行10年禁渔计划[24]。

休渔制度被认为是渔业资源管理政策中最有效的政策之一,但不能从本质上解决过度捕捞的问题。休渔期结束后,渔船积累已久的生产能力释放出来,所有渔船开始集中捕捞,导致休渔期间积攒的渔业资源被集中捕捞[9];另外,休渔期间渔民有时间改进捕捞技术,开始捕捞后捕捞效率提高,可能使过度捕捞问题更加严重[12]。

3.2.3 保护区制度

过度捕捞使得部分鱼类濒临灭绝,为保护渔业资源多样性,1997年我国开始设立渔业资源保护区,保护水生濒危物种,此后,保护区制度进一步完善,开始设立水产种质资源保护区,对濒危物种的产卵地进行重点保护[6]。2007年农业部公布第一批国家级水产种质资源保护区名单,共设立40处国家级水产种质资源保护区,其中内蒙古2处,吉林3处,黑龙江2处,江苏6处,福建1处,江西1处,山东6处,河南2处,湖北2处,湖南3处,广东4处,云南2处,甘肃1处,青海1处,宁夏2处,渤海1处,以及位于四川、甘肃、青海的黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区。截至2017年年底,农业部共公布11批国家级水产种质资源保护区名单,合计设立535处国家级水产种质资源保护区,并且2021年10月已经启动第十二批国家级水产种质资源保护区的申报工作。

水产种质资源保护区覆盖范围广,覆盖全国多处省份;保护的渔业资源种类各异,包括大麻哈鱼、黄河鲶、哲罗鱼、乌苏里白鲑等多种渔业资源。此外,各个水产种质资源保护区拥有不同的功能分区,农业部划定了各个保护区的主要保护物种,有效保护了渔业资源多样性。

3.2.4 渔船升级改造制度

为解决有些渔船船龄长、耗能高、效率低且存在安全隐患的问题,我国开始实行渔船升级改造制度。2012年起,国家每年向渔民发放补助,用于改造渔船,将旧的、有害的渔船升级改造成节能环保的渔船,目的是减少渔船对渔业资源的危害,并为渔民捕捞时的安全提供保障,提高效率,但也在一定程度上造成了过度捕捞问题[9]。

上海从2008年起开始实施渔船升级改造工作,对渔船检验证、渔船登记证和海洋捕捞许可证齐全的渔船进行升级改造,渔船升级改造取得了良好效果。一方面,渔船燃油消耗明显降低,实现了节能环保;另一方面,也改善了渔船的生活条件与安全状况[25]。

3.2.5 最小尺寸制度

鉴于捕鱼时存在幼鱼被捕捞的情况,既不能获得经济效益,又浪费了渔业资源,为最大限度地提高渔业资源利用效率,保护渔业资源多样性,2013年农业部发布《关于实施海洋捕捞准用渔具和过渡渔具最小网目尺寸制度的通告》,规定了渔具最小网目尺寸,以保护幼鱼。此后,最小尺寸制度进一步细化,规定了部分鱼类可以捕捞的最小尺寸。最小尺寸制度通过限制准用渔具的最小网目尺寸,一定程度上避免了幼鱼被捕捞,保护了渔业资源的再生能力;针对部分鱼类规定可以捕捞的最小尺寸,也达到了有针对性地保护某些鱼类的效果。但该制度也存在一些问题,如:覆盖的鱼类范围有限,并且监管成本较高,难以对所有渔船进行监管,所以违规捕捞现象仍然存在[9]。

3.3 产出控制政策

产出控制政策主要是指直接从产出角度控制渔业资源开发总量[15]。

为将捕捞量控制在合理范围内,保证渔业资源的可持续利用,2000年修正的《渔业法》中提出了捕捞限额制度,与1999年提出的实现捕捞数量零增长目标相对应[12]。捕捞限额制度又称为捕捞配额制度[26],是指国家规定某水域的最大捕捞量,当捕捞总量达到最大捕捞量时,就停止捕捞,最大捕捞量应为渔业资源的繁殖再生数量。然而该政策一直没有得到实际应用,2016年才规定了最大捕捞量为1 000万t,2017年山东、浙江等地开始对捕捞限额制度进行试验[9,15],虽然2017年捕捞总量有所下降,但捕捞限额制度仍然没有得到广泛应用。原因在于:①渔业资源的繁殖再生数量不可计算,只能根据历年实际捕捞数量来设定最大捕捞量,这种方法设定的最大捕捞量是否有利于保护渔业资源不能确定;②我国海洋渔业资源包括多鱼种,而捕捞限额制度更加适用于单一鱼种的情况,如果对每一种鱼类都设置最大捕捞量,工作量太大,难以真正实行;③难以统计真实的捕捞量,捕捞量一般由渔民自主上报,但渔民上报积极性不高,而且不能保证上报信息的真实性[27]。

4 我国渔业资源管理政策存在的问题

毋庸置疑,上述渔业资源管理政策在保护渔业资源上发挥了巨大作用,但总体看来,我国渔业资源管理政策仍存在以下不足。

4.1 政府监管成本过高

我国可捕捞水域广阔,渔业从业人员众多,加上本身一些政策在实施过程中难以监管,导致政府监管成本过高,渔业资源管理政策未达到预期效果[28]。如在实行捕捞许可制度的水域查无证捕捞船只,只能进行抽查,并且需要大量海上执法人员;类似地,最小尺寸制度也难以完全监管;要想实行捕捞限额制度,监管成本会更高,要制定不同鱼类的最大捕捞量,并需要统计每一种鱼类捕捞的数额。

4.2 政策执行不到位

政策执行不到位的情况主要表现在我国技术控制政策中的最小尺寸制度,产出控制政策中的捕捞限额制度。最小尺寸制度规定了渔具以及捕获鱼类的最小尺寸,但是在执行过程中会面临对所有渔船进行监管的问题,且该制度覆盖的鱼类范围有限;捕捞限额制度执行不到位与该制度尚在探索阶段有关,不能准确计算最大捕捞量,并且对每一种鱼类都设置最大捕捞量难以真正实行,多由渔民自主上报捕捞量,但渔民上报积极性不高,而且不能保证上报信息的真实性[28-29]。

4.3 渔业从业人员保护渔业资源的责任不清晰

渔民开发与利用渔业资源有责任对其进行保护,但目前我国现行的渔业资源管理政策未明确渔民保护渔业资源的责任,虽然《渔业法》中说明了“谁使用谁保护”,但没有规定渔民的具体责任以及破坏渔业资源的处罚[9],导致渔民保护渔业资源的主动性不强。

4.4 渔业从业人员转业困难

我国渔业从业人员以捕鱼为生,难以找到转业岗位。当受突发状况影响不能从事渔业活动时,将失去收入来源。虽然政府实施减船转产制度给予渔民渔船报废补贴和转业补助,但由于给予的补贴太少,低于渔民报废渔船的价值,且很多渔民难以找到转业岗位,所以仍有渔民在领取补贴之后进行非法捕捞。此外,休渔期间渔民没有收入来源,对于经济发展较差的地区,政府补贴不能满足渔民生活需要,容易出现社会问题。

4.5 立法有待完善

虽然我国《渔业法》经过几次修订,渔业资源管理政策已较为完善,但有些制度尚未法制化。如,双控制度由于没有法制化,对功率超过限额的渔船未规定处罚措施,所以渔民们不够重视,双控制度发挥的效果有限;减船转产制度也没有法制化。立法不完善,一方面,不利于对违反政策的渔民予以处罚;另一方面,也不利于激发渔民自觉遵守制度的意愿[30]。

5 我国渔业资源管理优化建议

5.1 发展渔业合作组织,减少政府监管成本

目前我国渔业资源主要由政府来管理,较少考虑民间组织的作用[29],而政府在有些方面难以实际监管,而且监管成本过高,这也是有些渔业资源管理政策如最小尺寸制度效果有限的原因之一。未来可以采用发展渔业合作组织的方式,让渔民参与到管理中来,辅助政府进行监管。在渔民自愿的基础上,形成渔业合作组织,实行自我监管,有以下优势:①渔业合作组织把众多渔民集中起来,政府不需要管理单个渔民,只需对渔业合作组织进行监督和指导,可以降低政府的管理成本;②渔民直接参与管理,有利于发挥渔民的主人翁意识,自觉遵守政策并互相监督;③政府可以比较容易了解到渔民的诉求,有利于相关政策的制定。渔业合作组织已经在多个国家得以应用[28]。

5.2 增强渔业从业人员渔业资源保护意识,减小

政策执行难度

目前我国渔业从业人员渔业资源保护意识淡薄,很多渔民认为自己捕捞量较小,对渔业资源产生的影响有限,因而不注意渔业资源保护问题;也有渔民认为自己一个人的力量不能对渔业资源保护发挥有效作用,因而忽视渔业资源保护问题。渔业从业人员是渔业资源的利用主体,也是渔业资源的第一道保护线,如果渔业从业人员能自觉保护渔业资源,将极大地减小政府政策执行难度,提高渔业资源保护效率,因此,政府应注意增强渔业从业人员的渔业资源保护意识,可从以下着手:①开展渔业资源保护宣传教育,使渔业从业人员了解保护渔业资源的意义,明确自己在渔业资源保护中的作用,增加渔业从业人员保护渔业资源的主动性和能动性,达到渔业从业人员自觉放生幼鱼,及时主动上报真实捕捞量的目的;②对主动保护渔业资源的渔业从业人员进行奖励,激励其保护渔业资源的行为,如发放补贴、授予“模范渔业从业者”等荣誉称号。

5.3 明确渔业从业人员保护渔业资源的具体责任

虽然《渔业法》中说明了“谁使用谁保护”,但没有规定渔业从业人员的具体责任以及破坏渔业资源的处罚[9],导致渔业从业人员在渔业资源保护问题上置身事外,渔业从业人员忽视渔业资源保护问题,使得渔业资源保护举步维艰,因此,应完善立法明确渔业从业人员保护渔业资源的责任,用法律约束渔业从业人员的行为,明确渔业从业人员破坏渔业资源的处罚措施,按照程度不同采取罚款、禁止捕鱼等措施[31-32];此外,也应将激励措施写入法律中,对主动保护渔业资源的渔业从业人员进行奖励,激励其保护渔业资源的行为,通过正向激励与负向惩戒结合的方式促进渔业资源保护。

5.4 组织渔业从业人员职业培训

渔业从业人员以捕鱼为生,休渔期间或实施减船转产制度后难以找到合适的转业岗位,依赖政府补助维持生计,对于经济发展较差的地区,政府补助有限,如不能满足生活需要,容易出现非法捕捞现象,使渔业资源管理政策背离初衷,且容易出现社会问题。因此,可以组织渔业从业人员参加职业技术培训,为渔业从业人员休渔期间提供收入来源,也能为其转业提供技能保障,使渔业从业人员脱离只能依赖捕鱼维持生计的境况,减少渔业从业人员失业压力,降低渔业资源保护难度。

5.5 完善渔业资源管理政策立法

我国某些渔业资源管理政策没有法制化,导致政策对渔业从业人员的约束力度不够,政策发挥的效果有限。如双控制度由于未法制化,对功率超过限额的渔船也未规定处罚措施,导致渔业从业人员不够重视,政策未发挥应有效果。减船转产制度也没有法制化,在应用中出现了突然停止减船转产的现象,降低了政策的信誉度,打击了渔业从业人员的积极性。因此,应完善渔业资源管理政策的立法,一方面,约束渔业从业人员的行为,提高渔业从业人员对政策的重视程度;另一方面,提高渔业从业人员对政策的信任程度,保证政策实施到位,进而使得政策真正发挥效果。