整合性溢出:老年人自养秩序的一种解释

——基于豫、鄂、湘三省的田野调查

胡晓映,吕德文

(武汉大学 社会学院,湖北 武汉 430072)

老年人自我养老是不依靠子女和亲属、缺少退休保障的老人依靠储蓄、劳动或其他收入维持生计的养老模式。(1)穆光宗,姚远:《探索中国特色的综合解决老龄问题的未来之路——“全国家庭养老与社会化养老服务研讨会”纪要》,载《人口与经济》1999年第2期。田野调查发现,随着人均寿命的延长,农村四代家庭愈来愈普遍,老年人自养年限也随之延长,农村形成了老年人自养秩序。河南某地有句俗语说,“孙子结了婚,老人看地头”,孙代成婚后,老人只能搬到老屋中独自居住和生活。湖南、湖北等农村地区亦有“从8岁到80岁,活到老干到老”“一直干到不能动”等老年人劳动伦理。某种程度上,老年人依靠子女的养老伦理,在部分农村地区逐渐消解,取而代之的是“不给子女添麻烦”“老年人要自觉”等村庄话语。(2)李永萍:《家庭转型的“伦理陷阱”——当前农村老年人危机的一种阐释路径》,载《中国农村观察》2018年第2期。

中国农村已经步入了未富先老阶段,老年人自我养老有人口学基础和经济根源。但自养秩序的形成,亦需建立在社会基础之上。本文从当前农村老年人自养的社会事实出发,探讨自养秩序的社会机制。

一、问题意识

2021年全国第七次普查数据显示,当前60岁及以上人口数为2.64亿,占总人口的18.7%,其中65岁以上老年人1.9亿,占13.5%。(3)《第七次全国人口普查公报(第五号)》,中国统计局官方网站,2021年5月11日。http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html.相较于六普数据可以发现,我国已处于老龄化加速阶段,老年人养老问题成为当前社会发展的重要问题。家庭养老是中国老年人最主要的养老方式,但在全面转型背景下,家庭本身发生剧烈变化,家庭规模小型化、人口流动、现代观念进入等都成为家庭养老功能弱化的影响因素。(4)周兆安:《家庭养老需求与家庭养老功能弱化的张力及其弥合》,载《西北人口》2014年第2期。据2021年中国统计年鉴,2020年全国一人或夫妻两人独居人口比重高达49.5%,比2010年上升15.33%,(5)陈洁,莫海昕:《全国“一代户”比重接近50%,独居、空巢现象突出》,载《21世纪经济报道》2021年12月8日。而这其中有相当部分为农村空巢和独居老人。一项针对豫、鄂、湘3省的抽样调查显示,农村空巢和独居老人的比例分别为31.60%和12.49%。(6)数据来源于武汉大学豫、鄂、湘3省9县“一老一小”专项调查。这显示,在家庭现代化和少子化的变迁过程中,老年人自我养老的新型养老模式应运而生,并在人口流动、居住分离等背景下越来越具有普遍性。(7)风笑天:《从“依赖养老”到“独立养老”——独生子女家庭养老观念的重要转变》,载《河北学刊》2006年第3期。李俏,陈健:《变动中的养老空间与社会边界——基于农村养老方式转换的考察》,载《中国农业大学学报(社会科学版)》2017年第2期。

自我养老模式是对社会转型的积极适应,但也隐含着家庭养老秩序衰落的问题。学界关于家庭养老危机的研究主要从两个角度进行讨论。第一种是从价值层面进行讨论,认为当前的家庭养老困境源自于传统孝道的衰落。“抚育-赡养”反馈模式,(8)费孝通:《家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》1983年第3期。这本质是在生养伦理之上形成的延时性代际互惠模式,子代具有履行赡养责任的义务,这不仅是经济行为,还是一种道德行为。(9)陈皆明:《投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析》,载《中国社会科学》1998年第6期。当前,作为家庭养老制度保证的“孝”的基础逐渐丧失,养老合约的互利性下降,(10)余飞跃:《家庭养老的困境与出路——兼论孝与不孝的理性》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2011年第5期。“无公德的个人”(11)[美]阎云翔:《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系1949—1999》,上海:上海书店出版社, 2006年版,第20页。正在兴起。反哺的孝文化异化为不给子女添麻烦,并在家庭再生产实践中形成新的家庭伦理。(12)慈勤英:《家庭养老:农村养老不可能完成的任务》,载《武汉大学学报(人文科学版)》2016年第2期。第二种是从资源角度进行讨论。资源供给是决定养老状况的核心因素。(13)穆光宗:《中国传统养老方式的变革和展望》,载《中国人民大学学报》2020年第5期。在家庭现代化转型背景下,家庭发展压力不断增大,父代家庭和子代家庭合作形成的三代家庭是当前的主要家庭结构模式,并在内部形成功能性整合。(14)王跃生:《当代中国家庭结构变动分析》,载《中国社会科学》2006年第1期;张雪霖:《城市化背景下的农村新三代家庭结构分析》,载《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2015年第5期。这种为实现家庭再生产目标的策略性整合,提高了对家庭内部成员资源获取能力的要求,家庭内部经济收入能力的不均衡转变了代际间的权力结构。(15)李永萍:《老年人危机与家庭秩序——家庭转型中的资源、政治与伦理》,北京:社会科学文献出版社,2018年版,第248~256页。在新的家庭实践中,父代的人生任务不断延长、对子代物质投入越来越多,但子代对父代的资源反馈非常有限,(16)张建雷,曹锦清:《无正义的家庭政治:理解当前农村养老危机的一个框架——基于关中农村的调查》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》2016年第1期。家庭内部资源分配秩序被重塑,形成家庭发展与对老年人资源反馈之间的伦理张力。传统“反馈模式”趋于解体,家庭内部资源的向下流动具有合法性,并形成资源优先向下的配置,挤压了本应回馈老年人的赡养资源。(17)狄金华,郑丹丹:《伦理沦丧抑或是伦理转向 现代化视域下中国农村家庭资源的代际分配研究》,载《社会》2016年第1期。而社会养老保险制度提供的社会养老支持,更是一定程度上消解了子代家庭资源反馈老年人养老的动力。(18)张川川,陈斌开:《“社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据》,载《经济研究》2014年第11期。

价值和资源两个维度,在一定程度上解释了家庭秩序及老年人养老危机,但也存在不足之处。其一,价值和资源维度都难以独立解释家庭养老危机。孝道衰弱仅能解释家庭养老意愿的弱化;家庭资源的下行亦只能解释家庭养老能力不足。仅有养老意愿而无养老能力,或有养老能力但无养老意愿,都无法维持老年人的家庭养老。既有研究没有形成价值和资源的综合视角,无法充分解释家庭养老危机。其二,学界对家庭秩序和老年人养老的讨论大多建立在三代家庭结构基础上,但在人口老龄化水平不断提高、人均寿命延长的现实背景下,“四代家庭”增多,(19)王跃生:《中国家庭代际功能关系及其新变动》,载《人口研究》2016年第5期。初代老年人被排除在家庭结构和家庭整合之外,成为“结构性剩余”。(20)何倩倩:《老龄化背景下农村家庭养老困境与应对——基于两代老人共存现象分析》,载《贵州社会科学》2021年第8期;杨华,王会:《中国农村新“三代家庭”研究》,载《中国乡村研究》2020年第1期。因此,仅在三代家庭内部分析老年人养老问题,必然无法窥见农村自养秩序的全貌。

二、整合性溢出:一个解释框架

本文综合价值和资源双重视角,以四代家庭结构为理想型,建立老年人自养秩序的解释框架。四代家庭结构是以祖-父-子-孙四代组成的家庭结构,中间两代是家庭生产的主力,具有积累属性,两端则属于家庭抚养和赡养的对象,具有消费属性。在新三代家庭中,父-子-孙三代形成了积累-消费的结构闭环,父子两代的资源高度整合,服务于孙代的抚育和教育。如此,家庭内部资源流动呈现“下位优先型”“恩往下流”,初代老年人被排除出家庭整合之外。父-子-孙三代家庭结构的整合与初代老年人养老资源受挤压是同一过程,这是农村老年人自养秩序形成的深层逻辑。

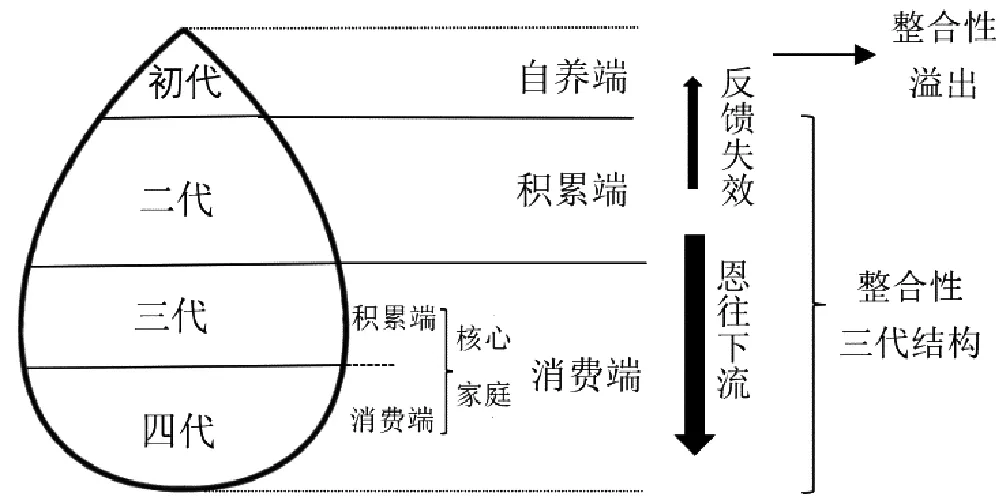

本文在四代家庭结构的基础上,试图建立“整合性溢出”的理论框架,以解释四代家庭中初代老年人在家庭中被“整合性溢出”的内在机制(见图1)。在四代家庭中,初代老年人主要指孙代已成婚或生子,从而独立生活居住的老人;二代老年人主要指初代老年人的子代,目前处于为子代结婚或带孩阶段的老年人;整合性三代结构指新三代家庭,即四代家庭中除初代老年人之外,以家庭扩大再生产为发展目标进行代际合作的家庭。初代老年人的“整合性溢出”包括压力、整合与溢出3个过程。

图1 “整合性溢出”理论模型

压力:现代化转型过程中,农村家庭因接受超出家庭承受能力的扩大化发展目标而产生的紧张状态。在传统家庭中,子代结婚是父代颐养天年的人生节点,子代家庭发展不再是老年人的责任。随着现代社会的快速变革,父代的人生任务不断扩张,需要通过进城买房完成子代婚姻、家庭阶层跃升和生活方式变革,(21)李永萍:《功能性家庭:农民家庭现代性适应的实践形态》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》2018年第2期。承担子代核心家庭结婚、教育和美好生活等多重家庭成本。对中西部农村家庭来说,城市化成本远超出其承受能力,沉重的外部推动力量是老年人自养秩序形成的基础和前提。

整合:为应对城市化的发展压力,家庭内部集合代际间可利用的所有资源进行紧密的功能性合作。面对外部发展压力,家庭内部充分发挥了主动性和创造性,以进行家庭资源的灵活配置并形成其内部重组。(22)卢青青:《家庭自主性与农民城市化的实践类型》,载《农业经济问题》2020年第10期。子代核心家庭的发展压力通过家庭内部向上传导,原本作为积累-消费闭环的核心家庭将有较强积累能力的二代老年人整合进小家庭之中,通过资源、伦理和情感的三重整合维持和强化代际合作的动力,使二代老年人成为核心家庭的重要资源支持者,形成整合性的三代家庭结构。

溢出:为应对城市化的发展压力,无助于家庭资源积累的成员被排除出家庭结构之外。在四代家庭中,初代老年人既缺少资源积累能力,又是家庭资源的潜在消耗者,因而被排除出三代家庭结构之外。二代老年人因家庭资源向下流动,缺乏向上的养老反馈,初代老年人被迫自我养老。他们劳动能力有限,但依托国家政策和村庄社会福利,可以维持底线性养老生活,这也减弱了家庭给予其养老支持的动力,(23)贺雪峰:《如何应对农村老龄化——关于建立农村互助养老的设想》,载《中国农业大学学报(社会科学版)2019年第3期。最终导致四代家庭的结构性分隔。在整合、溢出的双重作用下,农村初代老年人的自养秩序得以形成。

本文资料主要来源于笔者所在调研团队于2021年9月在湖北、湖南、河南3省9县开展的“一老一小”专项调查,并辅以前期调研材料积累。豫、鄂、湘3省9县调查采用问卷调查和田野调查相结合的方式进行,对老年人养老现状展开全面调查。问卷调查主要运用分层整群随机抽样的方法获得老年人人口社会学的基础数据,问卷总数5494,有效问卷5485,有效率为99.84%。田野调查则通过实地调查方法,对3省9县多个村庄中的老人开展个案访谈,获得老年人生活状态和养老状况的质性认识。

三、初代老年人自养秩序的表现及其特征

农村初代老年人自养现象十分普遍,主要表现为独立居住、持续劳动和底线生活。他们一般有自我照料能力但缺少强劳动能力。子代家庭对初代老年人养老反馈减少,使老年人仅能维持底线生存,在家庭中处于弱势地位。农村家庭根据人口城市化、子女教育抚育等家庭发展目标,对劳动力配置进行策略性整合,降低了子代对初代老年人家庭照料责任,形成老年夫妻相互照料或独居老人自我照料的局面。

(一)自养秩序的表现

1.独立居住

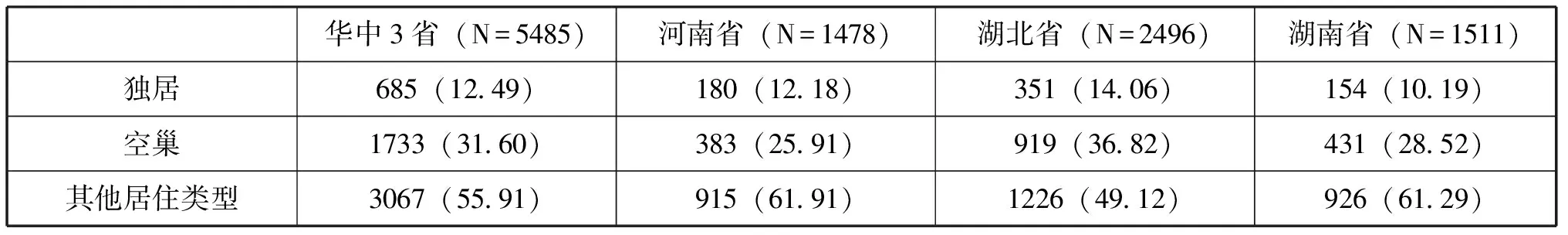

由于“结婚即分家”、城乡居住分离、外出务工等原因,农村独居老年人现象十分普遍,代际的居住模式在现代化过程中被重构。对湖北、湖南、河南3省9县5485个老年人的居住安排进行抽样调查发现,空巢老人的占比为31.60%,独居老人占比12.49%,与子女或孙辈同住的老年人占55.91%。从数据可以看出,当前老年人独自居住已经占有相当比例(见表1)。

表1 豫、鄂、湘3省9县老年人居住安排情况

2.持续劳动

农业社会中并没有退休概念,老年人是否退出农业生产取决于其劳动能力和劳动意愿。在多子化时期,父代需要在子代结婚后划分家庭财产以支持各个子代家庭的发展。子女分家后,老年人土地变少,再加上年龄增大,形成边养老边耕种的消遣性劳动模式。在传统社会中,老人持续劳动是自然而然的过程,与其生命周期相适配。

当前,老年人的持续劳动是对缺少子代支持情况的被动适应,老年人只有持续劳动获得经济收入才能维持自身生活。在有些地区,“老人不劳动就是懒”是新生存伦理;此外,老年人也会为自己的劳动寻找合法性,如劳动是锻炼,有助于身体。在湖南D村,由于年轻劳动力外出务工,村庄留守老人成为种田主力,年龄最大的超80岁。当地老年人认为,“能动还是要动,一直闲着会得病。再说,能做的时候就不干活了,那就是懒,懒是会被人说闲话的”(访谈编号:湖南省20210914-HNDQC)。

3.底线生活

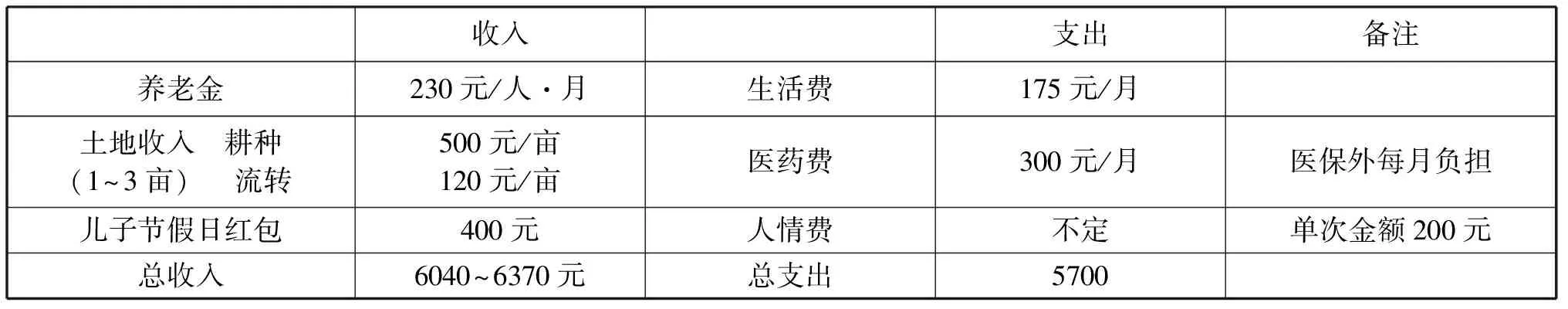

当前,城乡二元结构已经从剥削型制度转变为保护性制度,这一制度形态有利于保护农村农民利益。(24)贺雪峰:《论中国式城市化与现代化道路》,载《中国农村观察》2014年第1期。农村生活成本低,土地具有社会保障功能,村庄是老年人养老的重要保障。近年来,农村医疗、养老保障等政策措施不断完善,这也极大改善了农村老年人的生活保障。但由于子代家庭给予的养老支持有限,初代老年人仅能依靠土地和养老金的有限收入维持基本生活。如表2所示,在湖南Q村,初代老年人除去最基本的生活和医药开支,收入所剩无几,其文化消费、社会来往等更高层次需求难以实现。

表2 湖南Q村初代老年人家庭收支状况表(年)

(二)自养秩序的特征

1.有限的养老资源

由于个体劳动能力、市场接受程度等差异,个体在不同年龄阶段会形成“积累的异质性”,老年群体内部因年龄差异会产生收入分化。(25)胡薇:《累积的异质性 生命历程视角下的老年人分化》,载《社会》2009年第2期。初代老年人养老资源有限主要表现在两个方面。一是积累的养老资源有限。初代老年人具有很强的“父子一体”观念,当子代家庭面临发展难题时,他们会“情不自禁”地将自己辛苦积攒的养老钱拿出来补贴子代家庭,但子代家庭却未必会增加反馈责任。因此,初代老年人往往难以维持体面的老年生活。二是缺少资源积累的机会。劳动力市场以60岁为年龄节点,形成对老年劳动力的结构性排斥,老年人哪怕身体健康,也很难获得就业机会。调查显示,少部分60岁以上的老年人在地方社会中获得非正规就业机会,而70岁以上的劳动力则完全被市场排斥,即使在县域经济发达的湖南C县也是如此(访谈编号:20210917-CSTFC)。因此,初代老年人无法在非正规就业市场中获取较高的工资性收入,只能通过农业劳动获得基本收入,养老资源有限积累,自养阶段的生活水平不高。

2.养老伦理的支持弱化

“抚育-赡养”的反馈模式是基于生养伦理之上形成的延时性代际互惠模式,子代具有赡养老人的责任和义务,这是我国家庭养老得以维持的重要保证。中国家庭作为伦理、结构和功能三位一体的系统,在结构和功能发生变迁后必然产生伦理变迁。(26)王德福:《中国农村家庭性质变迁再认识》,载《学习与实践》2015年第10期。自我养老成为家庭结构和功能变迁的必然结果。

当前,农民家庭处于高发展压力与低积累能力的矛盾中,这对传统伦理产生了巨大冲击。初代老年人面对三代家庭的发展压力,接受自我养老的事实,甚至形成“不该活着为子女添负担”的想法。这种悲观的心态并不罕见,尤其表现在老人看病、带病生存的问题上。“在病床上,钱就是儿子”,生病不仅意味着大笔支出,还有后续的照料成本,甚至有老人因为生病不愿连累子女而自杀。与此同时,传统村庄规范逐渐解体,养老伦理的公共性弱化,越来越成为家庭私事。在人口流动和快速城镇化背景下,村庄公共性式微,村庄公共舆论难以再生产并对人们的行动产生规制作用,老人寻求子代反馈的行为难以获得村庄舆论的实质性支持。在河南R村,初代老年人生活非常艰苦,“老人没钱的多,生活不好过的多”(访谈编号:河南省20190512-XXDRC)。但老人不敢跟儿子要钱,一方面是不舍得儿子花钱;另一方面跟儿子要会闹家庭矛盾。老人也不敢跟街坊邻居说,闹大了儿子没面子,老人也没面子,父子关系闹僵了,以后养老更没有指望。因此,街坊邻居对子女不孝的现象都闭口不谈,认为这是私事,外人不好插嘴。

3.照料责任的内部转化

初代老年人一般都有多个子女,从常理来讲不会面临无人照料的问题。但在独居是老年人主要居住模式的情况下,子女无法对老人提供基本生活照料。照料缺失主要原因是,在高度整合的三代家庭中,子代主要服务于孙代的家庭扩大再生产,无法将家庭资源用于赡养初代老人。

发展型家庭有较高的资源需求,这为中年人和“年轻老人”进入市场提供强动力,二代被深度整合到三代家庭之中。并且,这一家庭劳动力配置结构具有刚性化特征,农民家庭无法腾出足够的劳动力来解决初代老人的日常照料问题。农村留守老人如遇到摔倒、生病等突发事件,便无法及时应对。而一旦有老人丧偶,独居老人的生活将更加艰难。在多子女家庭分家之后,各个独立的子代家庭在小家庭发展逻辑下,都有动力减少对初代老人的养老支持,以最大限度支持三代家庭的发展。

子女不参与初代老人的日常照料,或日常照料极其有限,如只有老人生了重病或临终的时候才履行照料责任,这在所调研地区是一个较为普遍的社会事实。河南W村村民普遍认为,村里98%的老人都在家自养,年纪大的首先是老伴照料,其次才是子女轮养(访谈编号:20210922-HYWDC)。由此,农村老年人照料责任实现了内部转化,即两个留守老人相互照料,或者独居老人自我照料。

四、初代老年人自养秩序的形成

四代家庭围绕家庭发展目标重组家庭内部结构,造成了两个后果:一是形成了高度整合的新三代家庭结构,子代家庭再生产目标得以顺利完成;二是初代老年人被溢出了家庭发展目标之外,其在家庭资源分配中处于不利位置。初代老年人自养秩序的形成,是新三代家庭内部整合及四代家庭溢出初代老年人共同作用的结果。

(一)“四代家庭”结构重组的外在驱力

以发展为导向的现代性借由市场与人口流动形塑了农村家庭,农村家庭简单再生产模式已经发生改变,以城市化为导向的家庭扩大再生产模式得以形成。由此,农村家庭劳动力配置、权力结构、资源分配秩序、本体性价值实现方式等发生了全方位变革。(27)李永萍:《家庭转型的“伦理陷阱”——当前农村老年人危机的一种阐释路径》,载《中国农村观察》2018年第2期。当前农村家庭发展面临三种压力,一是年轻人结婚与进城买房压力;二是儿童教育竞争与阶层跃升压力;三是进城农民适应城市中产生活的压力。

1.子女结婚

帮子代结婚生子是中国家庭中父代最重要的人生任务,但当前结婚成本不断推高使农村家庭面临巨大压力。(28)刘成良:《因婚致贫:理解农村贫困的一个视角》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》2018年第3期。子女结婚这一简单家庭再生产任务,往往附着人口城市化和生活方式中产化等复杂家庭再生产任务。围绕进城买房和彩礼两个结婚条件,农村男性的结婚成本被不断推高。

从“七普”数据来看,截至2020年,我国城镇化率已经达到63.89%。(29)《第七次全国人口普查公报(第五号)》,中国统计局官方网站,2021年5月11日。http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html.在中西部农村地区,婚姻是拉动城市化的关键因素。调查显示,中西部县城一套百平楼房首付加装修需要近40万元人民币,大部分普通农村家庭的积累远不能实现进城买房。但在进城买房成为结婚的前置条件后,为子女买房也成了父代的刚性责任,男方家庭只能通过分期贷款、借钱等方式购房。彩礼是婚姻负担的另一个重要来源。近年来,高彩礼现象非常普遍,不同区域对彩礼金额有不同要求,10万是较为普遍的彩礼金额,但也有地区突破10万元,如15.8万、16.8万。此外,三金、摆酒、亲属走动等花销都是不小的开支,少则5、6万,多则近10万(访谈编号:湖北省20210913-SYBZC;湖南省20210920-CSQSC;河南省20210913-HYXSC)。

2.儿童教育

城乡教育不均衡是农民进城买房的另一重要因素。当前,乡村教育面临优质生源流失、教学规模不足以及教师流动性大等困境,相对于城市,乡村教育处于弱势地位。在湖北S县,乡村学校因学生流出而大量关停(访谈编号:湖北省20210912-SYJYJ)。县内人口最多的HG镇,总人口近10万,但仅有2所小学和1所中学。其中,小升初学生流失比例达25%。乡村教师也因激励不足、工资待遇不高等原因,面临“招不来、留不住”的困境。根据当地教育局的部署,乡村小学以兜底职能为主,每个乡村分别只留1所幼儿园、小学和中学,用以满足无法进城的农村家庭孩子读书,其他生源和师资全部流入城市,进行教育资源的集中化利用。因此,农民家庭必须要进城买房,才能让孩子接受较好的教育。

家庭教育压力分布在儿童学习的各阶段。第一代农民工进城务工时,市场对劳动力的素质、学历要求并不高,农民依托自身劳动能力获得高于农业生产的非农就业收入,农民务工收入主要是服务于农村家庭简单再生产。但在城市化背景下,第二代农民工的务工收入还要服务于生活方式的城市化。无论是出于适应城市生活的需要,还是实现农村家庭阶层跃升,农民家庭都更加注重子女教育。为了孩子的未来,当前儿童成长的各个阶段都需要投入家庭资源,儿童衣食住行、择校、校外培优等,都是不小的负担。在湖北调查时发现,当前家长为了让孩子不输在起跑线上,都采取大量培优的方式,初中以下的孩子以艺术类培训为主,初高中则以文化类培训为主。调研中遇到一位9岁小学生,学习绘画已经6年,同时还学习钢琴、书法、口才,每年补习支出高达上万元(访谈编号:湖北省20210916-SYXC)。

3.城市生活

进城的农村青年有建构“城市人”身份的强大动力。农民进城是家庭内部资源整合并通过代际接力的方式实现的、带有“渐进性”特征的城镇化结果。(30)王海娟:《人的城市化:内涵界定、路径选择与制度基础——基于农民城市化过程的分析框架》,载《人口与经济》2015年第4期。年轻人的城市生活,往往建立在其农村父母的支持基础上。进城青年习得城市中产生活方式,也是农村家庭的压力之一。消费是展现年轻人生活方式变革的重要切口。子代家庭的消费意识不断增强,形成更关注符号、形象价值等消费偏好。在乡村社会内面子竞争、自身炫耀等因素激励下,其生活必需品的范围逐渐扩大,除了房、车外,定期旅游、名牌服装和护肤品等都已纳入必需品之列。

因为对生活品质、休闲和子代养育上的更高要求,核心家庭仅自身凭借收入难以维持体面、有尊严的城市生活,需要依靠家庭合力式积累支撑。在房、车等硬件支持以外,父代不仅要承担对孙代的照料责任,房贷、车贷及日常生活等开支仍需要父代支持,少则用农业收入,多则需要父代高龄外出打工弥补子代家庭的生活亏空(访谈编号:湖北省20210920-SYWTC;河南省20220213-LYGMC)。

(二)新三代家庭内部的功能性合作

农村家庭扩大再生产的目标围绕年轻核心家庭展开,家庭发展压力传导到父母一端,结婚、教育等成为父代的刚性责任;子代策略性的情感互动,也加强了父代对子代的支持动力。父代作为家庭资源的重要来源,或被动或主动地整合进子代家庭发展之中,最终导致四代家庭对初代老年人养老责任的溢出。

1.家庭发展目标的压力传导

家庭现代化理论认为现代性的进入会冲击原有家庭结构,使家庭朝规模小型化、独立化等方向发展,(31)唐灿:《家庭现代化理论及其发展的回顾与评述》,载《社会学研究》2010年第3期。但在 “父子一体”、传宗接代等传统伦理影响下,中国家庭面对现代化压力时表现出极强的韧性和能动性,家庭内部围绕子代家庭的发展形成代际资源整合。中西部地区的农民家庭面临与结婚、教育等基础性家庭再生产相关的城市化压力,进城买房本身构成了沉重的家庭负担。

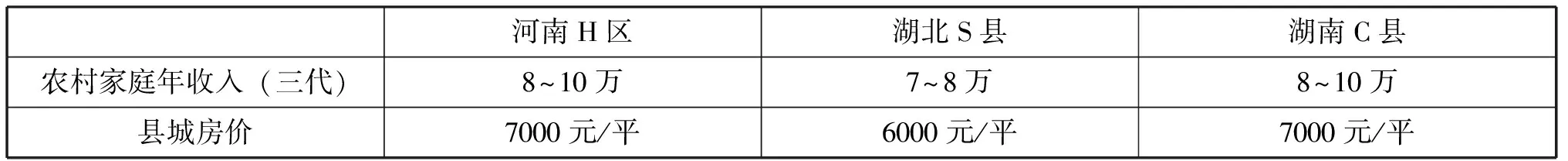

在市场化、人口流动等社会大背景下,传统通婚圈的保护性被打破,在人口性别比失衡的情况下,婚姻匹配具有非均衡性,女性向东部、城市流动的倾向,造成了中西部农村男性的婚姻挤压现象。(32)杨华:《农村婚姻挤压的类型及其生成机制》,载《华中农业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。为了支持子代结婚,父代在刚性人生任务的责任意识下,需要调动所有家庭资源准备城市房产和高价彩礼。中西部地区面临的家庭发展是基础性的、刚性的的压力。如表3所示,当前农村家庭年收入与婚姻支出、县城房价并不匹配,农民有限的家庭积累能力难以支撑如此沉重的人生任务。中年父母只能尽自己最大努力、以多种方式将自己“配置”在子代家庭发展过程中,也就无暇顾及初代老年人的养老问题。

表3 豫、鄂、湘3省家庭年收入、婚姻支出、县城房价对比表

即使结婚阶段没有在城市买房,但在教育资源向城市集中、乡村教育日渐衰落的背景下,农民家庭为了孩子能够接受优质教育也要进城买房。调研中发现,有些村庄进城买房率高达90%,其中大部分都是为了小孩读书。“不买房就读不了书,农村的教育又不行”,湖南X村某村民小组12户全部在县城买了房,9户是为了小孩教育,只有2户真正有买房条件,其余都只能贷款和借钱,这对缺乏稳定工作的农民家庭而言是不小的负担,但“为了教育没办法啊”(访谈编号:湖南省20210914-HNXTC)。

因此,有了房并不意味着家庭发展目标的完成,还有后续的房贷、孩子的教育和城市中的生活升级,子代核心家庭的发展压力早已传导至二代老年人的身上。上文提及的村民小组, 12户人中有10户老人进城陪读,其余2户没有陪读老人,是因为一户子代未婚,还有一户女性老人已去世。李奶奶已经陪读了18年,从2003年就开始进城帮着照顾孙子,除了做家务,还在小作坊里打工,老俩口的生活费用都得老人自己赚(访谈编号:湖南省20210914-HNXTC)。

可见,农村二代老年人深刻感受到子代家庭的生活压力,会尽自己所能将自己的劳动力、资源全部配置到小家庭发展之中,并根据小家庭的需要安排自己的生活。他们本身没有独立的生活空间,更缺少回应初代老年人养老需求的能力和意愿。

2.“交换逻辑”下的刚性责任

子代核心家庭发展压力在家庭内部转化为父代刚性化的人生任务,父代的任务链条不断延长,形成了新的家庭伦理,即“交换伦理”(33)孙新华,王艳霞:《交换型代际关系:农村家际代际关系的新动向——对江汉平原农村的定性研究》,载《民俗研究》2013年第1期。。交换伦理将父代对子代的持续支持正当化,并在此基础上形成新的家庭秩序,以适应农村家庭面临的现代化风险与挑战。

农村二代老年人面临不断延长的人生任务。在传统“生养伦理”观念下,父代只需将子代养大成人,子女结婚是父代卸下家庭责任、享受家庭生活的节点。父子代间既不需要赡养、也不需要抚养的时期可称之为代际关系的交换期,代际合作和情感互动有利于提高父代的养老质量。(34)王跃生:《农村家庭代际关系理论和经验分析——以北方农村为基础》,载《社会科学研究》2010年第4期。当前,代际之间的“交换期”较长,且合作越来越刚性化,出现了交换内容的物质化、指标化和清晰化等特征。(35)王海娟:《论交换型养老的特征、逻辑及其影响——基于华北平原地区的调查》,载《南方人口》2013年第5期。父代的人生任务不断堆叠、完成的条件不断推高,这不仅耗尽了农村老年人年轻时的资源积累,甚至还会产生负债。即便如此,父代人生任务也无法因为子代结婚而终结,带孙、支持家庭发展已经成为新的人生任务。

在“交换伦理”模式下,子代是否进行养老回馈不在于父代对其的生养责任,而在于对其婚后的持续经济支持。中西部老年人家庭积累有限,对子代婚后支持从经济支持为主转为以劳动力支持为主。父代必须要尽力劳动和节省以“自我剥削”的方式对子代进行支持,(36)陈锋:《农村“代际剥削”的路径与机制》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》2014年第2期。以此作为今后持续养老回馈的依据。湖南C县一位女性老人说,“自己也没钱给儿子,心里愧疚,他需要帮就尽力帮”。她每周周日要坐公交到城里儿子家帮着做家务和带孙子,周五再自己回村里;在共同生活中,她早已没有所谓的“权威”,而是秉持“只问两个问题”的“优良品德”,即“中午吃什么”“晚上吃什么”,只能像隐形人,生怕给子代添负担。“少问多干”是他们会做老人的标志(访谈编号:湖南省20210917-CSQSC)。村里有老人因为没带过孙子孙女,结果老了没人管,村民都觉得“不能全怪儿子儿媳,老人没有尽到责任,得自己先做到位,这样才能让儿子没话说” (访谈编号:湖南省20210720-CSGJSC)。因此,中西部地区父代家庭经常出现“分居”现象,女性老人进城帮子代带孩子,成为子代核心家庭的无偿照料型劳动力;男性老人则在村内务农或打临时工赚取微薄收入来支持子代家庭。由此,新三代家庭实现了家庭劳动力的最优配置。

中西部地区农村家庭由于家庭资源有限,二代老人与子代通过伦理再造实现内部整合,将人生任务的延长合法化为刚性责任。二代老人由于自身养老资源积累不足,希望获得子代的养老支持;同时,在伦理责任下,他们只能依附于子代家庭的整合安排。他们本身都需要极力“自我剥削”以维持家庭再生产,没有足够资源给予初代老年人养老反馈。在村庄舆论约束性降低的情况下,他们也缺少反馈动力。

3.代际间情感互动的软性约束

家庭内部整合的另一重要维度是情感整合。父代与子代的整合并非仅依靠伦理约束和养老交换,在共同合作过程中仍然需要情感互动以保证家庭内部的和谐。在家庭合作或共同居住中,经济互动与情感交流本身并非二元对立关系,而是彼此强化。(37)钟晓慧,何式凝:《协商式亲密关系:独生子女父母对家庭关系和孝道的期待》,载《开放时代》2014年第1期。子代为了维持家庭整合需要不断与父代进行情感构建,实现两代人的和平相处,并采取策略性的情感互动行为,以完成亲密关系的构建。(38)肖索未:《“严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系》,载《社会学研究》2014年第6期。正是温情脉脉的情感互动,强化了父代的家庭责任,为老年人的自我挤压和资源的向下传递提供了情感基础。

新三代家庭内的交往带有明显的情感建构色彩。对年轻夫妻来说,其工作时间的固定化和家庭高发展压力,迫使他们必须要依靠父代的经济支持和劳动力辅助,父代家庭是子代核心家庭的重要资源来源。因此,在日常互动中,子代会通过策略性的情感互动,如过生日发红包、买衣服、商量大事等与父代进行情感构建,情感性互动成为代际关系的润滑剂,使家庭内部的整合能够长期维持。调研中发现,在家庭内部关系处理上,父代和子代达成了共识,比如婆婆“学会了做老人”,媳妇也学会了让步,在家庭实践中尽力构建类似女儿的情感性关系,形成家庭内部的情感合作。在河南R村,该村妇女主任的儿媳每周回村都给婆婆带吃的,逢年过节给她在城里买鞋买衣服,哄她开心;儿媳生产后,婆婆辞去了村里的工作,专心在家带孙子,孙子大了又回到村里工作。婆婆认为“媳妇不是自己生的,当她是姑娘,人心都是肉长的,她也会开心”,所以,两个家庭能够“拧成一股绳”(访谈编号:河南省20210510-XXDRC)。家庭内部的情感互动,使父代对子代的支持具有软性约束,父代心甘情愿地嵌入到子代家庭发展之中。

(三)“溢出”:初代老年人自养生活的社会基础

新三代家庭内部的整合动力是初代老年人“溢出”的前提,后者自养可能性是其被“溢出”的基础。国家社会保障政策和村庄集体土地的福利优势,使初代老年人缺少子代支持可以生存,村庄熟人社会也为初代老年人提供了重要的情感支持。这反过来极大减弱了新三代家庭对初代老年人的支持动力。

1.老年人基础性收入保障

农村初代老年人收入有限,主要依靠养老金和农业收入,这二者共同构成了老人自养的经济来源。养老保险对代际经济支持具有明显的挤出效应。(39)陈华帅,曾毅:《“新农保”使谁受益:老人还是子女?》,载《经济研究》2013年第8期。(40)江维国,刘文浩:《基本养老保险、双代个体特征与家庭双向代际支持——基于CHARLS 2018数据的实证分析》,载《重庆社会科学》2021年第11期。基本养老金极大降低了子女给予初代老年人经济支持的动力。在湖南Q村,初代老年人的晚年生活并没因为经济发展和国家给予基本养老金而生活得更好,他们大部分能过上有吃有喝的生活,也有支付日常吃药的医疗费用,但对于零食、衣服、社会交往等稍微高一层次的需求,几乎没有老年人能够达到(访谈编号:湖南省20210917-CSQSC)。

初代老年人以村内承包土地为依托,满足了口粮、蔬菜等日常生活需要,且还可以获得一定的农业收入。当前,老年人是不可忽视的农业经营主体。在湖南S村,一组33户家庭中15户有老人,除去4户情况特殊(1户五保户在敬老院;2户城市退休职工在城养老;1户丈夫自杀,妻子在城务工),剩下11户家庭的老人都在种地,其中7户属于初代老年人的范畴(访谈编号:湖南省20210916-CSSTC)。初代老年人参加农业劳动,除了消遣和自我价值实现功能外,还是为生活所迫。他们作为家庭中的“边缘人”,缺少家庭资源的支持,只能在高龄情况下依靠劳动的方式获得生存资源。在“老人不劳动就是懒”等语境下,老年人也将自我养老合法化和固定化,为其自我养老提供伦理基础。

2.村庄老人群体的情感互助

依托熟人社会养老是当前重要的低成本养老方式。在缺少子代情感慰藉的情况下,村庄熟人社会关系是初代老年人情感支持的重要来源。在新三代家庭为家庭发展目标而奔忙,且初代老人普遍空巢或独居的情况下,四代家庭很容易忽视与对初代老年人的情感支持,家庭在老年人情感慰藉中的作用越来越弱化。(41)于长永,代志明,马瑞丽:《现实与预期:农村家庭养老弱化的实证分析》,载《中国农村观察》2017年第2期。调查发现,当前农村老人自杀问题较为严重,其中缺少子代情感慰藉是重要因素。在湖北G村某组,全组有老人的22户家庭中,自杀或自杀未遂的有7户(访谈编号:20210919-SYGQC)。

乡村社会是老年人的原生生活环境,初代老年人几乎没有外出务工过,对村庄有极强的依恋感和熟悉感,老人能够从与熟人交往中获得情感支持。村庄成为老年人日常闲暇的重要场所。通过输入少量制度和物质资源,便能撬动村庄中的人力和社会资源实现老年人的自组织,获得较大的养老效益。(42)甘颖:《农村养老与养老自组织发展》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》2020年第2期。一些建有幸福院或老年人活动中心的村庄,老年人能一起聊天、打牌,激活了村庄养老功能。

五、结论与讨论

在家庭养老功能逐渐弱化的背景下,老年人自我养老已经成为农村的普遍事实,传统村庄中老年人“顺便养老”机制已经失效。本文提出“整合性溢出”机制,突破既有新三代家庭结构,指的是四代家庭中处于积累-消费闭环中的父-子-孙三代通过资源、伦理、情感进行内部整合,应对扩大化家庭再生产压力,将理应获得养老反馈的初代老年人排除出家庭之外,老年人在国家和村庄底线保障下自养的实践机制。“整合性溢出”机制是农村老年人自养秩序形成的核心机制,并表现在以下三重机制。

第一,代际压力的单向传导机制。中西部农村家庭压力肇始于年轻核心家庭,并在家庭内部通过代际关系向上单向传递。在以进城买房和结婚、教育、城市生活为目标的“房”和“人”的双重城市化背景下,三、四代组成的年轻核心家庭成为消费整体,并将发展压力传导到二代老年人身上,加剧老人的生活压力,他们通过劳动力灵活配置、持续积累、节衣缩食最大限度地支持子代,代际关系逐渐由平衡向剥削演变。(43)何倩倩:《城镇化、家庭再生产压力与代际关系重构——以北方农村“老人不老”现象为例》,载《学习与实践》2019年第12期。初代老年人作为家庭中另一消费者,其需求被家庭自下而上的发展压力挤压,无法向下传递。代际压力的单向传导导致家庭资源分配的单向传导,家庭资源流动缺少向上反馈空间,初代老年人被动成为自身养老责任的承担者。代际压力单向传导是四代家庭内部资源整合与结构溢出的基础和前提,它使三代家庭的结构性整合与老年人自养秩序的形成得以可能。

第二,家庭内部的理性整合机制。年轻核心家庭是四代家庭的结构重心,家庭围绕其需求进行发展和再生产。年轻核心家庭发展无法独自承担家庭发展压力,需要充分调动家庭内部资源,将具有积累能力的二代老年人整合到小家庭发展之中,并通过伦理重构与情感互动强化代际合作;初代老年人既缺乏积累能力,又需占用家庭资源,在国家政策和村庄社会兜底情况下,被排除出家庭整合之外。年轻核心家庭通过对家庭资源的理性选择,实现资源的向下垄断,保证了资源积累最大化,老年人养老责任则被内部转化,只能以自养渡过晚年生活。

第三,整合与溢出的合法化机制。在四代家庭中,虽然二代老年人受到“代际剥削”、初代老年人“被迫”自养,却未导致四代家庭结构破裂,反而极具活力。原因在于,新的家庭分工和家庭角色,通过传统伦理和社会规范这两条路径实现双重合法性的重塑,围绕代际失衡形成新的家庭伦理和社会规范,成为家庭结构再生产的现实依据。中国传统的父代责任伦理是代际支持无限扩大的合法性基础。父代对子代的责任扩大表现在内容丰富性、时间延长性和负担沉重化,但其养老反馈预期却不断弱化,这种意识也传递到初代老年人身上,将“对上不对下”的资源支持在家庭内部正当化,并受到村庄舆论的保护,“学会做老人”成为村庄对老人的新要求。对二代和初代老年人的角色预期,消解了家庭自下向上的资源反馈性,初代老年人的自养秩序被合法化。

当前,城市化、市场化进程打破了原本的家庭发展路径,家庭结构也正在重组。在家庭现代化理论中,工业化过程必然伴随大家庭的衰落、夫妻关系的增强和个体家庭的内缩。但在中国,家庭变迁更为复杂。一方面,市场化过程中个体意识的增强冲击了传统家庭观念,家庭实践和家庭认同开始走向核心化、个体化。但中国的核心家庭往往有其“形”而欠其“实”,父代嵌入到子代家庭之中,使当代家庭具有“形式核心化”与“功能网络化”特点。(44)彭希哲,胡湛:《当代中国家庭变迁与家庭政策重构》,载《当代中国史研究》2016年第2期。面对复杂的家庭实践,杜鹏、李永萍等主张深入到农民家庭内部的运作机理,认识农民家庭在面对现代性力量时采取的充满弹性与韧性的应对策略。(45)杜鹏,李永萍:《新三代家庭:农民家庭的市场嵌入与转型路径——兼论中国农村的发展型结构》,载《中共杭州市委党校学报》2018年第1期。康岚从青年人的角度出发,关注到当前青年人对家庭的认同虽然发生变化但仍未完全脱离于家庭,个体意识的崛起使青年人既有个体利益的要求也需要父代家庭的支持,形成了具有双重特质的“新家庭主义”(46)康岚:《代差与代同:新家庭主义价值的兴起》,载《青年研究》2012年第3期。。因此,中国家庭的变迁既有个体化、核心化的面向,也有合作性的面向。

由此可见,当前学界对家庭的研究主要集中于三代家庭内部,关注农民家庭从传统到现代变迁中的复杂实践。一方面,农民家庭有极强的发展动力,为实现目标,农民家庭重新配置了家庭资源和劳动力;另一方面,青年人个体意识的崛起使其更注重核心家庭的发展,家庭结构具有空间分离而功能整合的特征,家庭伦理由传统“生养-反馈”模式转变为“支持-反馈”模式,家庭价值被重塑。面对四代家庭结构现实,仅聚焦于三代家庭内部的整合与互动,缺少对被溢出初代老年人的理论凝视。本文将初代老年人纳入到家庭分析视野之中,扩展了新三代家庭研究,解释了农村初代老年人自养秩序的生成机制。

老年人自养并非老年人自己的主动选择,而是在子代家庭发展压力下的被动适应。农村已然形成老年人自我养老的社会伦理。当前,“养儿防老”的传统观念失效,老年人对自己的生活预期也发生变化。一方面,在土地、养老金、村庄熟人社会等有利于老人自我养老的条件下,子代降低了对老年人养老资源投入;另一方面,初代老年人感受到了家庭发展的压力,老年人本身也接受子代反馈减弱的事实,通过压缩自身生活需求降低子代家庭负担。农村已经形成了新的养老伦理,即只有失去自养能力时才能获得子代支持,老年人自我养老被正当化与合法化。当前,我国社会保障体系仍不健全,老年人在较长时间内仍然需要依靠自我养老和家庭养老。客观上,当前老年人自养阶段面临的生活困境还不能为家庭所忽视,在自养阶段仍然需要家庭承担责任,给予经济和情感支持,让老人过上较高质量的自养生活。

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义