觉醒时代的丢勒如何表达自我?

撰文=佳兰

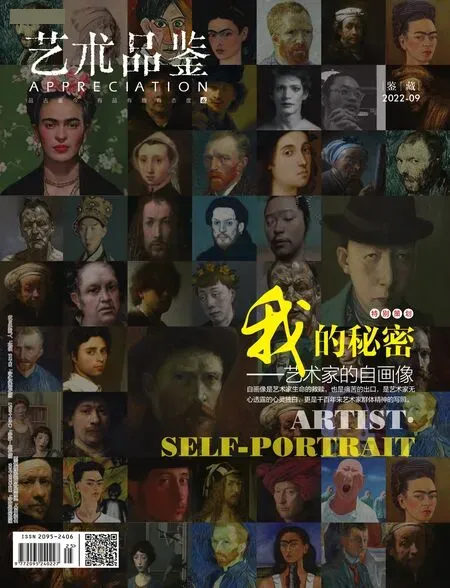

在艺术史的很长一段时间里,艺术家的自画像并不多见。但时间久了,总会有那么一两个人冷不丁地冒出来打破常规。我们要看的第一幅自画像就出自一位十三岁少年之手,他的名字叫阿尔布雷希特·丢勒,被称为“北方文艺复兴”的龙头老大。丢勒推动了整个阿尔卑斯山以北地区的绘画发展,开创了艺术家系列自画像的先河。

觉醒时代的“异类”

15 世纪末,文艺复兴的春风早已吹遍了意大利半岛,意大利人通过海洋贸易不断积累财富,政治、经济、文化都进入了繁荣发展时期。而此时,欧洲北部的德国在人文主义影响下处于改革的前夕,正处于其历史上最为暗淡的一段时期。政治混乱、经济萧条,更可怕的还有当时的黑死病,每天都在夺去无数人的性命。社会矛盾的激化使得德国的文化与艺术疲弱不振,处于严重的低迷状态。与此同时,以意大利为首的欧洲各国却已经先后走出中世纪,进入了政治、经济和文化的开放与繁荣时期,人文主义的光辉已经照亮欧洲大陆。

不满足于现状的丢勒开始试着去探寻光明——他走了3424 公里的路,翻越横断在南北欧之间、平均海拔3000 米的阿尔卑斯山脉,从德国去往意大利,结识了拉斐尔、乔万尼·贝里尼等几位当时顶级的艺术大师,顺便向他们学习技法。

他进入当时最厉害的威尼斯大学“读研”,他接触到“透视法”、“解剖学”等新的绘画理论。然后创作了《启示录》《亚当与夏娃》《大片草地》等十几幅传世名画。

丢勒在一生中创作了大量作品,包括油画、版画、素描以及水彩画。但贯穿他一生的自画像创作是其创作生涯中最为独特且弥漫着神秘色彩的那部分。

虽然也有同时代的艺术家以各种形式创作了自画像,但丢勒无论在数量还是寓意上都独树一帜,尤其是他创作于1500 年的正面自画像,为他赢得了“自画像之父”的美誉。

丢勒所生活的时代,是“人”的意识尚未完全觉醒的历史缝隙。此时的欧洲遍布神学、宗教等认知,正是丢勒通过持续画自画像的方式将关注点从“神”转到“人”,切实开启了人文主义。他的笔下,每副面孔均展现出精神层面的解读视角,人们藉此可隐约瞥见个体的隐秘生活。同时,被描绘的人呈现出独特的个性,成为最深刻与最普遍的人性结合体。这幅画不仅标志着画家从青涩向成熟的转变,更成为一件划时代杰作。在绘画史上,没有任何一幅自画像能与这幅1500 年的自画像竞争肖像画分水岭的地位。正面性、对称性、孤立感,在这幅画中,丢勒略去了所有的背景,将黑色作为底色,以突出自己的形象。人物直接面对所有的观者,在画面上建立起了中心垂直轴线。暗黑色的背景上写着:

对页丢勒《穿着毛领长袍的自画像》木板油画 67.1× 48.7cm 1500 年慕尼黑老绘画陈列馆藏

本页阿尔布雷特·丢勒《13 岁时的自画像》银尖笔画 27.5×19.6cm 1484 年

“我,来自纽伦的阿尔布雷希特·丢勒。以此方式,在28 岁时用持久的颜料画完。”

自我性与矛盾性

除了艺术成就的无可挑剔,这幅画在视觉感官上,却有着无法摒弃的矛盾性。

无法描述的神圣、安详,画中的丢勒就像圣父,散发着神圣的光辉;但仔细看来,他的神情,他的双眼中又透出了淡淡的忧郁、深沉和严肃,像是在思考和反省。

与丢勒早期的自画像不同,这幅自画像采用正面画像的形式,以对称的构图带来庄严肃穆的感受。在那个时代,这种神圣的正面姿态通常只用于画耶稣或国王,丢勒这样画,仿佛有一种——“我就是绘画之神”的意味。

丢勒所处的时代是德国历史上最为黑暗的一段时期,人们的思想和信仰十分混乱。饥荒和黑死病无情地掠夺了大批人的生命。社会矛盾的激化使德国的文化与艺术一蹶不振,处于严重的低迷状态。加之人们还未走出中世纪的阴影,社会一片混乱。而这幅画采用全黑的背景,其实是在暗示当时的社会背景:这无边的黑暗就快要将我裹挟。

作为一位德国艺术家,丢勒只能在一个代表着过去的落后国度里苦苦追求和传播着欧洲的现代先进思想。丢勒心中有一把以天下为己任的火焰,这位天才少年已经做好了准备,要独自一人将先进文化引进德国。所以在这幅画里,丢勒俨然把自己装扮成了救世主耶稣的形象,给了自己一个理想化的、超凡脱俗的形象。他想成为这个时代的领导者,带领德国走出低迷,又大胆的挑战封建教会的权威,采用了当时只有诠释上帝耶稣才能用的“正面肖像法”。

真正把人作为绘画的主题,契合了人文主义精神的内涵,充分肯定了人的价值和尊严。同时丢勒也成为了自画像史上“正面肖像第一人”。

还有丢勒的著名题签“AD”,不仅是“Albrecht Dürer”(阿尔布雷希特·丢勒)的缩写,还有一个意思是“AnnoDomini”,即“主的世代”,旨在强调自己是这个时代的救世主。

丢勒并不是第一位绘制自画像的画家,却是首位终生坚持不辍的巨匠。成为文艺复兴在欧洲北方的重要遗产,被伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因、彼得·保罗·鲁本斯等尼德兰、佛兰德斯画家代代相传。