韦棣华图书馆学教育理念研究*

□付勃达 谢欢

1 引言

中国的图书馆学教育可追溯至1920年武昌文华大学创设的文华图书科。1929年文华图书科独立于文华大学,建立了文华图书馆学专科学校(以下简称“文华图专”),在战火频仍、内战不断的20世纪上半叶,“文华图专”历经重重磨难,坚守中国图书馆学教育阵地,培养了包括裘开明、桂质柏、严文郁、钱亚新等在内的一批享誉海内外的图书馆学家,为中国图书馆学的产生、发展与壮大作出了突出贡献,而这之中,韦棣华(Mary Elizabeth Wood)无论在中国图书馆学的诞生,还是在“文华图专”从无到有的发展过程中都起到了至关重要的作用。

近年来,随着图书馆学史及图书馆学人的相关研究不断深化,有关韦棣华女士的研究也受到了中外学界的关注与重视。早在上世纪初,国外就已有关于中国图书馆事业现状、发展和困境,图书馆学起源,“文华公书林”“文华图专”以及韦棣华女士的相关介绍与评述(其中包含韦棣华个人撰写的有关中国图书馆事业和图书馆学的若干文章)[1-6],国内的相关研究起步较晚,大致始于20世纪70年代,此时的研究多聚焦于对韦棣华女士的个人情况、建树、评价等方面[7-10]、韦棣华同“文华公书林”与“文华图专”的关系研究[11]、韦棣华与中国图书馆事业研究[12]等。随着社会环境的变化,更为丰富的史料与档案得以面世,研究视角也逐渐多元化,近十年来,图书馆学不断开枝散叶,全面、客观、细致研究图书馆事业、图书馆学人、图书馆学实践、图书馆学教育等主题的成果越来越多,如韦棣华与中国图书馆学发展的关系探析[13]、“文华公书林”的创办基础、源流、发展脉络与意义[14]、“文华图专”的产生背景、筹备、创办与发展等问题探析[15-16]、韦棣华的生平考辨、个人信仰、政治背景及其开展的图书教育等问题的探究[17-19]、以及从不同视角出发对韦棣华女士进行多维度评价和研究[20-21]。

综上所述,目前关于韦棣华图书馆学教育理念历史定位和现实价值的成果见之甚少。本文以韦棣华图书馆学教育理念为切入点(据考证发现,“图书馆教育”一词应源自谢荫昌先生翻译的日文,且民国时期指涉图书馆学专业教育时,常用到“图书馆普及”“图书馆传习”“图书馆教育”“图书馆员养成”“图书馆员训练”等词汇,文章探究的是广义的图书馆学教育,因此将相关词汇均纳入考察范围[22]),借助全面调研、历史研究和解读式内容分析的方法,对相关成果、史料、档案等进行搜集与梳理,期望对韦棣华及我国图书馆学教育的相关研究有所裨益,并为后续研究提供一定的参考与借鉴。

2 韦棣华生平概述

韦棣华(1861.8-1931.5)于1861年生于美国纽约州巴达维亚市(Batavia)附近的小镇艾尔巴(Elba)。韦棣华父母共生养包括她在内的儿女9人,由于生活负担和家庭压力较大,韦棣华在成年之前只断断续续地接受过一些私立与公立学校(包括巴达维亚中学)的中小学教育,不过韦棣华勤奋好学,虽未系统接受过学校教育,但通过自学等方式广泛涉猎,掌握了许多知识,尤其在英国文学方面兴趣颇高[23]。1885年,韦棣华在巴达维亚城邮局觅得一份差事,至1889年,开始踏足图书馆界,任理奇蒙德纪念图书馆(The Richmond Memorial Library)的首任馆长,1899年,于该馆工作十年之后,韦棣华辞去馆长一职[24]。同年,为探望赴华传教的弟弟韦德生[25],韦棣华从旧金山乘船先抵达上海,后转至武昌。按照韦棣华的预期计划及武昌当地教会的安排,她进入思文学校(Boone Preparatory School)担任英文教员一职。1903年起,随着思文学校转型升级为文华书院与文华大学,在校生数量也迅猛增长,且由于缺乏课外阅读材料,实际教学效果欠佳,韦棣华便筹备创设一所包含中英文书籍在内、能够满足学校教学与学生需求的图书馆[26](44)。1906年,韦棣华回到美国,一边在纽约普拉特学院(Pratt Institute Library School in Brooklyn, New York)进修图书馆学知识,一边参观学习美国各地的图书馆,并广泛联系当地亲友、民众、教会、社团和相关组织,号召多方力量对中国图书馆事业的发展给予财力和物力支援。1910年,在韦棣华的多方联络和努力下,“文华公书林”正式建成开馆,此馆乃是中国第一所现代化“美式图书馆”,倡导“公共、开放、共享”的办馆理念,对校内外所有群众免费开放。为有专门人才能够科学管理“文华公书林”与发展中国图书馆学教育,韦棣华先后于1914年和1917年派遣沈祖荣和胡庆生赴美专攻图书馆学,开中国人赴美修读图书馆学之先河[27]。1918—1919年,韦棣华以特别生的身份入美国西蒙斯学院(Simmons College)就读。1920年,在韦棣华、沈祖荣和胡庆生等人的不懈努力下,文华大学文华图书科正式成立并于当年3月开学招生。1923—1925年,韦棣华致力于借助美国政府退还的第二批庚子赔款,来改善中国图书馆事业和图书馆学教育发展过程中经费困难的状态,同时争取鲍士伟博士来华演讲与调研,推动“中华图书馆协会”的成立。1927年,作为中国代表的韦棣华赴爱丁堡参加英国图书馆协会成立50周年大会,并在该次会议上签名成为国际图书馆及目录委员会即国际图书馆协会联合会前身(International Federation of Library Associations and Institutions,IFLA)的发起国之一[26](171-174)。1930年,为促进图书馆学教育的深化,韦棣华推动私立武昌文华图书馆学专科学校创立。1931年5月1日,韦棣华于武昌逝世。

韦棣华与“文华公书林”“文华图专”以及中国图书馆事业和图书馆学教育的产生与发展同频共振,她在中国的30余年时光中,以培养图书馆学专门人才、为“文华公书林”和“文华图专”的发展保驾护航为己任,其相关观点、理念、思想对中国图书馆学教育产生了重大且深远的影响。

3 韦棣华图书馆学教育实践

韦棣华女士对中国图书馆界作出了诸多探索,就图书馆学教育而言,其先后创办文华公书林、引入“美式图书馆学”理念和思想、与沈祖荣和胡庆生共同创办文华图书科、推动美国退还庚款余额等等,这些宝贵的实践经验铺就了一条助益中国图书馆学教育从“隐学”走向“显学”的道路。

3.1 建立“文华公书林”,初步推广图书馆学教育

1889年,韦棣华已开始其与图书馆相伴相生的工作情缘。1899年,在文华书院担任英语教员期间,她敏锐地发现学校内外竟无一所可供学生及民众自由阅读的图书馆,而她在美国曾担任图书馆馆长一职,深知图书馆对于启发民众智识、摆脱贫苦生活状态的重要意义,经过多方努力,韦棣华先后在美中两国募集资金和书籍,自1902年1月陆续接收来自美国的赠书之后,便着手在文华书院内创办了一间藏书室,该藏书室也就是“文华公书林”的雏形[28]。至1908年,随着书籍、资金、资源等事务逐步筹备齐全,“文华公书林”正式落成,它从整体上抛弃了传统中国庭院的封闭模式,将入口朝向人来人往的街巷,而非文华大学的教学区或操场[29],服务对象也扩展至全体公众。

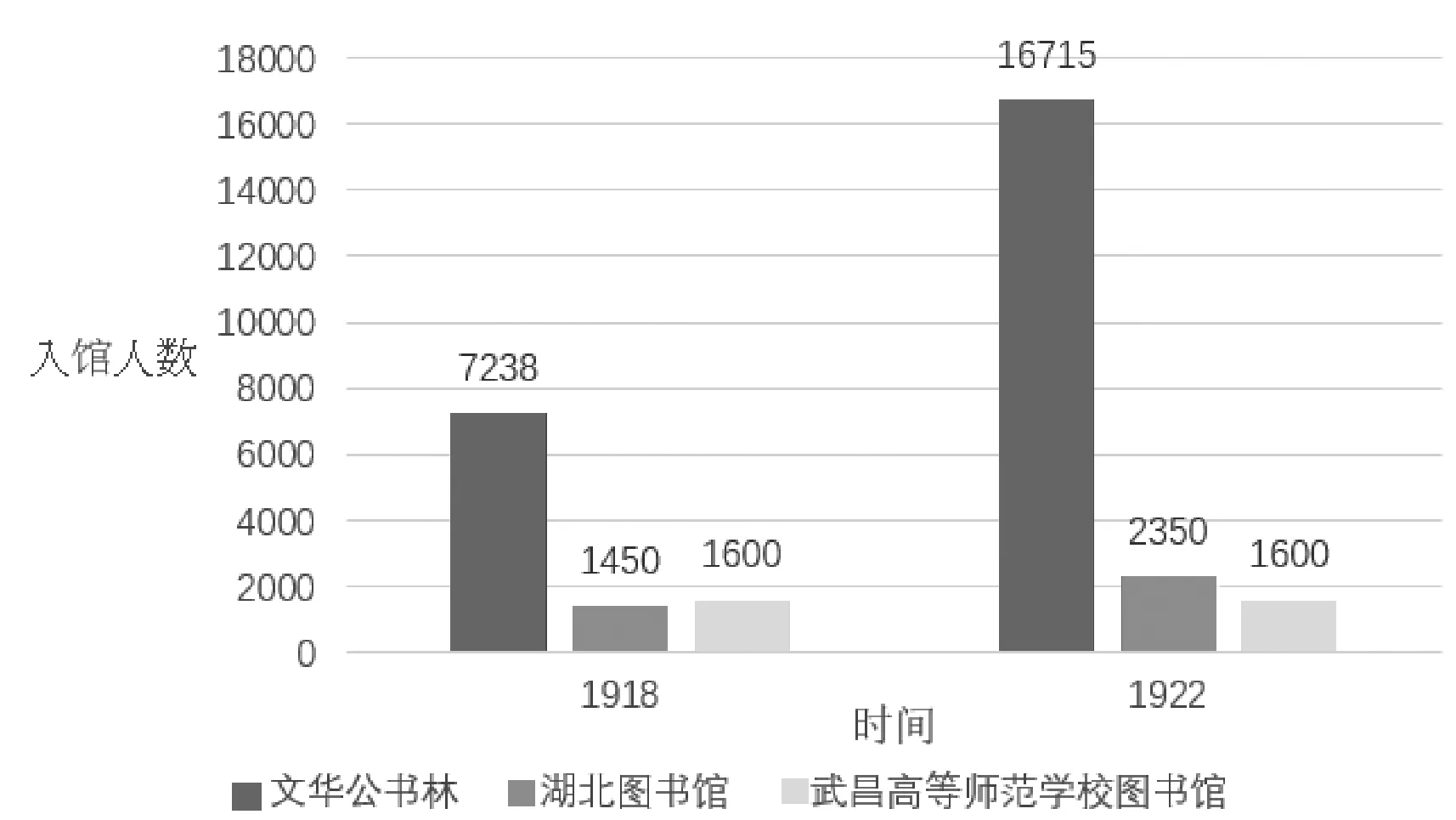

“文华公书林”凝聚了韦棣华诸多心血,“图书馆之功用,在学校则为学校之心神,在社会则为社会之骨髓,故不惜摩顶放踵艰难以缔造之”[30]。根据她的设想,公书林实行全开架阅览模式,一方面,“文华公书林”不仅满足校内师生的教育学习需求,同时也面向武汉三镇所有民众开放,即任何人均可入馆免费借阅图书;另一方面,依托“文华公书林”,韦棣华也初步开始其大众化与精英化并驾齐驱的图书馆学教育工作。首先,在大众化图书馆学教育方面,韦棣华依托“文华公书林”举办讲座、读书会、故事会、音乐会、电影放映等活动,吸引民众入馆,并对其进行基本的图书馆常识普及与知识讲授。此外,为扩大“文华公书林”的服务半径,便利民众就近阅览,1914—1920年间,她创新性地设立了分馆和巡回文库,将图书馆的资源与图书馆学基本常识通过分馆、巡回文库和推广活动等形式送到武汉三镇中较为偏远的工厂、机关和学校[31];其次是精英化图书馆学教育方面,韦棣华针对到馆的学生群体(包括文华大学和武昌城内各官立学校学生[26](84-86)),进行较为专业系统的图书馆与图书馆学知识介绍、引导、教育,包括“文华公书林”的性质、功能、布局、馆藏资源、机构定位以及图书馆机构的性质与价值等。同时和文华大学的教师合作,提前获知课程所需相应书籍,并请他们鼓动学生到图书馆,后对到馆学生进行书籍分类、检索、借阅等图书馆学知识普及,以使学生不费翻寻之劳,而得逢源之乐,此举不仅提高了文华大学的教学效果,同时学生也愈加积极主动到“文华公书林”查阅图书[32](171)。经过韦棣华等人的不懈努力,“文华公书林”对校内外公众吸引力逐步提高,到馆读者数量不断攀升(如图1所示[33-34])。此时的图书馆学教育尚处于隐性发展阶段(即有图书馆学教育之实而无图书馆学教育之名),为后续发展奠定了基础。

注:入馆人数根据文献资料整理而得,除“文华公书林”入馆人数为确切值,其余两馆人数均为大约值。图1 1918和1922年“文华公书林”入馆人数及对比图

3.2 选派优生赴美深造,引入“美式图书馆学”

沈祖荣在文华大学毕业之时,正值“文华公书林”建设之际,由于经费受限,此时的公书林职员严重不足,因此韦棣华女士便力邀沈祖荣留校担任“文华公书林”协理(副馆长)一职[35]。此外,1915年胡庆生从文华大学毕业,获得理学学士学位,随即留校在中学部任教员一职,韦棣华敏锐地发现他对图书馆事业的兴趣,因此在胡庆生教学之余,邀请其到“文华公书林”帮忙[26](78)。至1919年,“文华公书林”主要由韦棣华、沈祖荣、胡庆生三人打理,同时也有一两位助理和若干位到馆勤工俭学的学生[32](167),但前来借阅的民众数量日益增加(见图1),“文华公书林”仍未步入科学有序的发展轨道,究其原因,在于专门人才的匮乏。沈祖荣作为“文华公书林”的协理,虽毕业于文华大学文科,但彼时的中国无现代意义上的图书馆,更遑论图书馆学,因此作为一名未接受过正规系统的图书馆学教育与训练的管理者,他对于图书馆事务十分陌生,不明其中要理。沈祖荣曾认为,图书馆员的工作不过就是“惟保藏书籍,典司出纳”,对于“文华公书林”的诸多事务,只能亦步亦趋地模仿美国图书馆界的已有做法[26](73)。韦棣华也清楚认识到缺乏专门人才管理的公书林难以长久维续,因此她决定先后资助沈祖荣与胡庆生赴美攻读图书馆学专业,而选择美国作为图书馆学深造地是出于历史和现实两方面的考量。

第一,韦棣华在来华之前,曾在理奇蒙德纪念图书馆工作十年,而该图书馆也是巴达维亚协和学校的图书馆[36],因此在该馆的任职经历使得韦棣华对美国公共图书馆事业与学校图书馆事业有了一定程度的了解。除此之外,1906年,韦棣华借返美推进“文华公书林”筹建之际,进入纽约市布鲁克林区普拉特学院图书馆学院进修图书馆学,为“文华公书林”的建设储备体系化的理论知识,因而她对于美国图书馆学教育及理念也有较为系统的认知。从韦棣华个人实践、理论与历史的视角来看,美国的图书馆事业及图书馆学教育体系较为完善和成熟。且从学科建制与稳定发展的维度来理解,近现代一切学科的产生非在高等教育中有一席之地均不足以成学,因此唯有1887年美国哥伦比亚大学图书馆经济学校(School of Library Economy, Columbia University)的创办才是图书馆学学科诞生的标志[37],美国作为彼时沈祖荣和胡庆生深造图书馆学之地,乃是题中应有之义。第二,就现实情境来说,在19世纪末20世纪初的世纪更迭之际,世界主要国家的图书馆学教育开始诞生并逐步成长,放眼彼时的世界形势,美国在政治、经济、文化、科技等方面获得了良好的发展机遇(如远离“一战”“二战”主战场、经济得以迅速腾飞、重视并大力发展文化事业等),因此其图书馆事业及图书馆学教育也得以传承并快速生长,不断壮大走向成熟,而同时期的其他国家多处于图书馆学教育萌芽时期、或对美国图书馆事业与图书馆学教育的模仿时期,仍以提升本国图书馆员工作技能类的短期培训为主。另外,彼时的中国处于新旧思想交融碰撞的转型时期,受到以美国为首的西方文化冲击,西式教育在中国得以生长和发展(如文华大学就是由美国圣公会创办的教会学校),因此将美国作为沈祖荣和胡庆生二人的深造之地也有一定的现实前提[38]。

综上所述,从主观与客观、历史与现实的层面来看,韦棣华先后选派沈祖荣、胡庆生赴美修习并深造图书馆学,且将彼时具有划时代意义的“美式图书馆学”教育体系和理念引入中国,是使中国图书馆学教育由隐性发展向显性发展顺利过渡的重要举措,也是为中国图书馆事业及图书馆学教育注入新鲜血液的一次大胆尝试,具有重要意义。

3.3 力争美国退还庚款,助益中国图书馆学教育

庚子事变后,中国要向列强支付数十亿两白银,其中,美国要求的赔偿金额高达5300多万美元。1917年底,美国实际的获赔金额已达到自认的“应赔”之数,但依据条约规定,中国仍需继续赔付600余万美元。于是,中美两国的有识之士便向美国政府提出退还庚子赔款多余部分的要求,即美国第一次退还庚子赔款的余额(1904年底,美国曾同意将“过多”的赔款分32年退还中国,以助“兴学育才”之用),韦棣华女士便是其中奔走斡旋的重要人物之一[39]。

韦棣华女士在“文华公书林”及“文华图专”的创办发展过程中,深刻认识到经费困难给图书馆学教育事业带来的巨大障碍。于是,自1923年起,就设想借助美国政府退还的第二批庚子赔款来助力中国的教育与文化事业[40]。1923年9月,韦棣华从上海乘船赴美,在美国首都华盛顿哥伦比亚特区,她向美国方面提供了诸多关于中国的第一手资讯,积极运作使美国国会尽快通过《庚款法案》,6个月时间内共拜访了82位参议院议员和420位众议院议员[2](180)。1924年3月底4月初,韦棣华出席美国众议院外交关系委员会听证会并发言,她依据其在中国办理图书馆事业及图书馆学教育的经验,提出将该笔款项应用于中国教育事业的一系列建议和计划。1924年5月,美国众议院经过全体委员会讨论,认可韦棣华提出的将庚款用于中国教育事业的若干提议[41]。5月21日,美国众议院与参议院通过联合决议,授权美国总统将庚款余额退还中国[42],“中华教育文化基金董事会”作为负责管理美国退还庚款余额的专门机构,也因之成立。此后,为向“中华教育文化基金董事会”争取将庚款用于更为具体的图书馆事业和图书馆学教育,韦棣华“代表中华教育改进社,向美国图书馆协会,洽谈聘请美国图书馆学专家鲍士伟博士赴华调查图书馆事业及其教育现状一事,并希望借此能够对庚款用途有所建议”[26](158)。1925年6月,“中华教育文化基金董事会”在第一次年会上通过了系列决议案,其中明确指出“兹议决美国退还之赔款,委托于‘中华教育文化基金董事会’管理者,应用于促进有永久性质之文化事业,如图书馆之类等等”[43]。

至此,在韦棣华等人的积极运作和不懈争取之下,美国方面不仅退还了庚款余额,同时将其应用于包括图书馆及图书馆学教育在内的文化事业之中,先后资助国立北平图书馆、北京大学图书馆、清华学校图书馆以及“文华图专”的正常运作与发展,成功助力中国图书馆学教育走上显性发展的道路,成为名实兼具并日益枝繁叶茂的一门科学。时任“中华民国国务总理”的颜惠庆先生曾指出,庚子赔款的应用分配原则中特别提出“图书馆”,一是满足美国立法人的兴趣,二是报答韦棣华女士的努力,实现她在中国建起更多图书馆并发展图书馆学教育的愿望[44]。由此可见,韦棣华女士在助力图书馆学教育前进过程中付出的艰辛努力和取得的伟大成就。

4 韦棣华图书馆学教育理念述评及其当代启示

如前所述,以“文华公书林”的创建为标志,本文对韦棣华1899年赴华后的图书馆学教育实践进行了细致梳理和概括总结。通过回顾韦棣华一生对中国图书馆学教育的付出不难发现,其中饱含着她不断创新的思想信念,这一理念在新时代我国图书馆学转型发展的关键时期,仍具有重要的启示与借鉴价值。

(1)坚守专业化与特色化的图书馆学教育发展道路

图书馆学教育是图书馆事业的根基与核心,韦棣华从自身出发,不断丰富图书馆学知识,同时资助更多的人学习图书馆学,系统引入专业化的“美式图书馆学”教育理念及实践体系,在此基础上大力发展中国的图书馆学教育,使得20世纪20—30年代的“文华图专”毕业生成为彼时图书馆事业建设的重要力量。此外,图书馆学作为应用性与实践性导向的学科,具有独特的机构优势,韦棣华在办学过程中将学校与图书馆机构紧密联合,使“文华公书林”成为“文华图专”的实际办学依托[45],其馆员同时也是“文华图专”的师资[20](126)。

进入21世纪以来,世界图书情报学教育在新的信息环境下面临着改革与创新的课题,于是以整合所有与“信息”有关的学科教育为目的的“信息学院运动”(iSchool Movement,iSchool)在欧美应运而生并席卷全球[46]。该运动试图通过联盟的形式构建以大数据为中心的新型跨学科人才培养体系,“去图书馆化”成为其重要特征和趋势,而iSchool也正在使图书馆学的人才培养失去专业性及个性化[47]。无论是传统的图书馆学情报学,还是当今融合了新兴技术的iSchool,其核心落脚点都应在于人文关怀和机构特色,脱离人文因素与图书馆机构的图书馆学就如同无源之水,其人才培养、科学研究、社会服务等均会背离专业化、特色化、系统化的发展路径。因而从可持续发展的立场来看,第一,应加强对“图书学”“图书馆”“图书馆(学)史”“图书馆工作与服务”等内容的传授,使学生从时间和空间维度加深对本专业和图书馆机构的理解,唤醒其人文理性;第二,强调专业知识和专业技能的双轨交叉式培养,图书馆学教育应把握机构优势,借助实习实践帮助学生认识图书馆,掌握图书馆学,同时也在实践过程中指导今后的教学重心与实习重点,致力于将专业技能、图书馆实践、文化服务、社会参与等融入图书馆学教学目标与育人规划中,培养真正能够“两条腿”走路的图书馆学学生,从而提升图书馆学教育的价值理性;第三,响应时代号召,凸显专业优势,与国际上“去图书馆化”呼声四起的现况相比,我国以图书馆为中心的公共文化服务发展势头强劲,在此基础上,图书馆学应与党和国家的发展要求同向聚合,回应公众需求,持续深耕于“公共文化”“传统文化”“全民阅读”“地方文献”“特色服务”等领域,提升图书馆学教育的时代使命感与社会效益。

(2)保障学科独立稳定,提升图书馆学教育的认同感和影响力

韦棣华女士认识到稳定的经费支持与良好的发展环境对于图书馆学教育至关重要,因此一方面致力于争取美国退还庚子赔款,并将其中一部分专用于“文华图专”的办学经费(“中华教育文化基金董事会”于1926—1929年每年补助“文华图专”1万元,1930—1932年每年补助金额为1.35万元,1934—1935以及1939年又分三次补助1.5万元[48])。另一方面,韦棣华女士在其遗嘱中较早地规划了“文华公书林”“文华图专”、相关基金以及其个人住所的发展、经营、分配和使用等问题,有效保障了“文华公书林”及“文华图专”的稳定独立与持续发展。

随着《新文科建设宣言》的颁布、国家自然科学基金委员会成立“交叉科学部”、教育部和国务院学位委员会设置“交叉学科”门类,图书馆学在转型时期遇到了新的发展机遇和挑战,在此关键时期,图书馆学应构建具有中国特色且独立稳定的新时代教育教学与人才培养体系。目前,图书馆学仍属于学科森林中的弱小枝干,调查发现,有超过7成的图书馆学专业没有独立的院系[49],面临着被社会学、历史学、管理学等传统强势人文社科学科边缘化和肢解化的风险,因此在转型过程中,应首先保证图书馆学的独立发展,加强学科宣传,促进跨界交流,不断提升图书馆学的规模、实力与社会认可,由此争取独立发展的政策与制度保障;其次,通过合作共享、校友服务、社会实践等模式(如美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、北京大学光华管理学院等均为商科教育稳定独立发展的先进案例[50]),尝试以合作建立基金会、品牌冠名、提供高附加值服务的形式为图书馆学教育争取稳定的科研、育人、实践等经费支持,从而有效破解图书馆学教育的维续困境与发展难题,推动其向着可持续、多元化的方向发展。

(3)深化学科中外交流,提高学科国际知名度,持续优化图书馆学教育体系

韦棣华女士多次代表中国出席国际图书馆界及图书馆学教育界会议,向彼时的国际社会展现中国图书馆界的面貌,发出中国图书馆界的声音。如1927年9月26—30日,参加英国图书馆协会成立50周年纪念大会,作为中国代表,韦棣华和其余14个国家的代表共同签署发起成立国际图书馆及目录委员会(IFLA前身)[51]。此外,无论是返美求学、募集资金与书籍,还是斡旋于中美两国间争取庚子赔款等,韦棣华女士都在不同场合数次宣传中国图书馆学教育的现状及发展的迫切性与重要性,为图书馆学在中国的成长壮大争取了多方面的国际支持和援助。

改革开放以来,我国经济高速发展,包括图书馆及图书馆学在内的文化教育事业获得了良好发展机遇,逐步在国际舞台中展现“中国特色”与“中国模式”,如先后有十余所图情院系入选iSchool联盟、以图书馆学为核心的信息管理类专业通过英国图书信息专业协会(The Chartered Institute of Library and Information Professionals)认证、图书馆学学者相继出任国际组织的学术职务[52]等。但繁荣现象的背后,我国图书馆学在中外交流、合作、共享、共进的路途中仍然步履维艰,国外对我国图书馆事业、图书馆学教育的相关信息知之甚少[53],在以欧美国家为主的英语文化圈中,我国图书馆学教育走出去的“速度”“广度”“深度”还有待加强。基于此,一方面,强化沟通,增进理解。借助“一带一路”“金砖国家”等相关政策优势,延展并加快我国图书馆学教育对外交流的范围和步伐,展现中国图书馆学教育发展的路径、经验、特色,继而扩大我国图书馆学教育的知名度和影响力;另一方面,虚心学习,拉近距离。同发展中国家、发达国家建立良好的教育伙伴关系,提升国际交流与合作的能力,对先进的图书馆学发展模式加以学习、借鉴并创新应用,在虚心学习的过程中发现差距、规避陷阱,不断将我国图书馆学教育推至国际一流水平的高地,为国际图书馆界贡献图书馆学教育的“中国智慧”和“中国经验”。

5 结语

20世纪以来,西方图书馆学伴随“西学东渐”进入中国,其先进的图书馆(学)理论与实践冲击着我国固有藏书楼的封闭私有和陈旧落后的管理模式。“文华公书林”及“文华图专”凝聚了韦棣华的毕生心血,对于中国图书馆学教育意义重大,从1910年“文华公书林”落成、1920年“文华图专”建校,文华学子成为彼时蜚声海内外图书馆界的著名学人,成为推动中国图书馆事业进步的中坚力量。回顾韦棣华的图书馆学教育实践及观点,“坚守专业化与特色化的图书馆学教育发展道路”“保障学科独立稳定,提升图书馆学教育的认同感和影响力”“深化学科中外交流,提高学科国际知名度,持续优化图书馆学教育体系”等理念,对新时代信息环境与社会转型中的图书馆学教育具有重要的指导与借鉴意义。期望借助对韦棣华实践和理念的全面、客观梳理,助益我国图书馆学教育的创新可持续发展。