超大城市数字化治理的协同障碍与发展路径研究

——以上海市“一网统管”为例

徐连明

推进城市治理模式创新是国家的一项重要战略。早在2013 年,党的十八届三中全会报告就已明确将“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”作为发展总目标。党的十九大报告提出数字中国的建设要求,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》更加明确地提出“以数字化转型驱动治理方式变革”的建设目标。上海作为一个超大型城市,是新发展格局中国内大循环和国内国际双循环的重要节点,其城市数字化治理上的作为具有标杆性意义,值得深入研究。

城市数字化治理推进过程中,技术与政府组织间的不协调成为城市数字化治理的重大障碍。数字化技术正推动政府治理模式转变,但传统政府组织的科层制架构与数字化治理所主张的整体性、系统性治理并不契合。伦敦政治经济学院Dunleavy 教授指出,当今政府假如不及时推进数字化政府治理,极可能落入技术脱节、组织孤立和权威崩溃的境地①Dunleavy P,Margetts H,Bastow S,&Tinkler J.New Public Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance.Journal of Public Administration Research and Theory,2006,16(3): 467-494.。“基于科层制管理技术形成的条块分割的部门主义(Departmentalism)权利观念同基于信息管理技术所形成的整体论(Holism)观念形成尖锐的对立”①于君博:《后真相时代与数字政府治理的祛魅》,《行政论坛》2018 年第3 期,第94 页。,换言之,传统科层制中条块分割架构与数字化治理对整体性、协同性的要求之间相抵触。政府内部缺乏整体性治理系统,给数字化治理带来障碍②戴长征:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,《中国行政管理》2017 年第9 期,第57—65 页。。“技术应用悖论下,当前政府数字化转型正处于‘技术-组织’张力的临界点”③刘祺:《当代中国数字政府建设的梗阻问题与整体协同策略》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第3 期,第17 页。。城市数字化治理的难点不在技术本身,而在传统政府组织架构及其职能设置对数字化技术的不适应。因此,应“克服政府内部根深蒂固的组织性分歧”④[ 美 ]简·芳汀:《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》,邵国松译,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第1 页。。既有政府组织与技术不匹配势必影响政府组织职能的实现。需警惕既有政府组织“捆绑”技术以固化其原有利益格局,从而阻碍数字化治理的向前发展。本文将延续上述讨论的议题,研究当下超大城市数字化治理中因技术、组织、职能间的不协调所导致的障碍及其可能的化解之策。

一 “技术-组织-职能”协同的分析框架

数字治理理论认为,数字治理(Digital Governance)“包含新技术体系、新政府形态和新治理模式这三个核心要素”⑤吴建南:《基于“创新-理念”框架的城市治理数字化转型》,《治理研究》2021 年第6 期,第101 页。。数字技术是数字治理的必要条件⑥谭必勇、刘芮:《数字政府建设的理论逻辑与结构要素——基于上海市“一网通办”的实践与探索》,《电子政务》2020 年第8 期,第63 页。,政府组织吸纳技术,导致政府自身的组织形态在此过程中会发生相应改变⑦Cordelia A.and Iannacci F,“Information Systems in the Public Sector: the E-government Enactment Framework”,Journal of Strategic Information Systems,vol.19,no.1(2010),pp.52-66.,形成一种新政府形态。一些研究除了将技术与政府组织作为数字化治理的两个基本要素外,还将职能实现作为第三个基本要素,即将城市数字化治理的研究重点聚焦在“技术、组织、职能”三个关键要素上⑧廖福崇:《政府治理数字化转型的类型学分析》,《中共天津市委党校学报》2021 年第4 期,第86 页;黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》2020 年第3 期,第6—15 页;北京大学课题组:《平台驱动的数字政府:能力、转型与现代化》,《电子政务》2020 年第7 期,第2—30 页。。“相关研究做出了开创性工作。通过对其加以概括和提炼,技术-结构-职能可以作为理解数字政府特征要旨的三个维度”⑨包静、范梓腾、贾开:《数字政府治理形态研究:概念辨析与层次框架》,《电子政务》2020 年第11 期,第3 页。,其中“结构”是指政府组织架构。

首先,技术应用“是现代城市治理转型的主要因素”⑩Ferro E.,and Osella M.,“Smart City Governance for Sustainable Public Value Generation”,International Journal of Public Administration in the Digital Age(IJPADA),2021,pp.196-200.,也是数字化治理的第一大要素。在运用技术赋能城市治理中,收益、成本与风险是数字化转型的重要考量因素。技术与组织间的匹配程度,影响着城市数字化治理的效果。技术人力资源也是数字化治理的重要因素。需要注意的是,技术有被既有组织“绑架”的可能,从而形成数字官僚主义。其次,组织变革涉及组织文化、架构、制度、资源配置和目标等的革新,是推动数字化治理的第二大要素。政府组织是城市数字化治理的主导者,其机构改革是推动数字化治理的关键。城市数字化治理要求既有政府组织的科层制架构减少不必要的层级,朝扁平化、敏捷化方向发展,也要求业务流程和组织文化等作系统性改进。近年来,上海建立各级公共事务管理中心、城运中心和大数据中心等,提供“一站式”政务和管理服务,都属于政府组织变革的重要举措。政府组织变革是数字化转型的根本路径,政府组织依靠其充足的资源,通过技术创新等推动城市数字化治理,以实现其城市治理的职能。第三,职能实现是指组织的职责履行和功能发挥,它是数字化治理的第三大要素。数字化平台、信息系统、应用场景的开发与应用,使政府组织的治理职能得到高效实现。技术应用和组织变革都应服务于政府治理功能的发挥。

总之,技术、组织与职能是城市数字化治理的三大要素,三者构成一个相互关联的整体。组织是治理主体,技术是治理手段,职能实现是治理目标达成。技术要素的每次变革都会对组织形态、结构与职能发挥产生重大影响,而政府组织是技术的规划者、激励者、协调者和参与者。政府组织变革与职能实现能够提高技术应用的效率。

上海是推行全方位、整体性数字化转型与治理的标杆性城市,“一网统管”是其数字化治理的创新模式,这使其成为一个“全面发展型数字化治理范例,全面发展型的核心变量是技术应用、组织改革和职能实现”①廖福崇:《政府治理数字化转型的类型学分析》,《中共天津市委党校学报》2021 年第4 期,第91 页。。此外,“中央赋予数字政府以‘系统性、整体性、协同性’的改革内涵”②包静、范梓腾、贾开:《数字政府治理形态研究:概念辨析与层次框架》,《电子政务》2020 年第11 期,第3 页。,并且“对业务(信息系统)之间的关联以及对日益增加的大数据的综合使用需求,使得‘协同’逐步成为亟须解决的新难题”③黄璜、谢思娴等:《数字化赋能治理协同:数字政府建设的“下一步”》,《电子政务》2022 年第4 期,第6 页。,因而技术、组织和职能间“协同”成为完成改革任务、解决治理难题的必然选择。目前学界存在“政府内向维度”和“政府与社会双向维度”④郁建兴、樊靓:《数字技术赋能社会治理及其限度——以杭州城市大脑为分析对象》,《经济社会体制比较》2022 年第1 期,第118 页。两种不同向度的研究,本文归属于前者,着眼于政府侧⑤政府侧的数字化协同治理研究属于“政府内向维度”研究,它着重分析政府内部的组织、技术与职能三者间的协同,不分析政府与市场、企业、社会组织与公众等外部主体间的协同。的数字化协同治理研究。

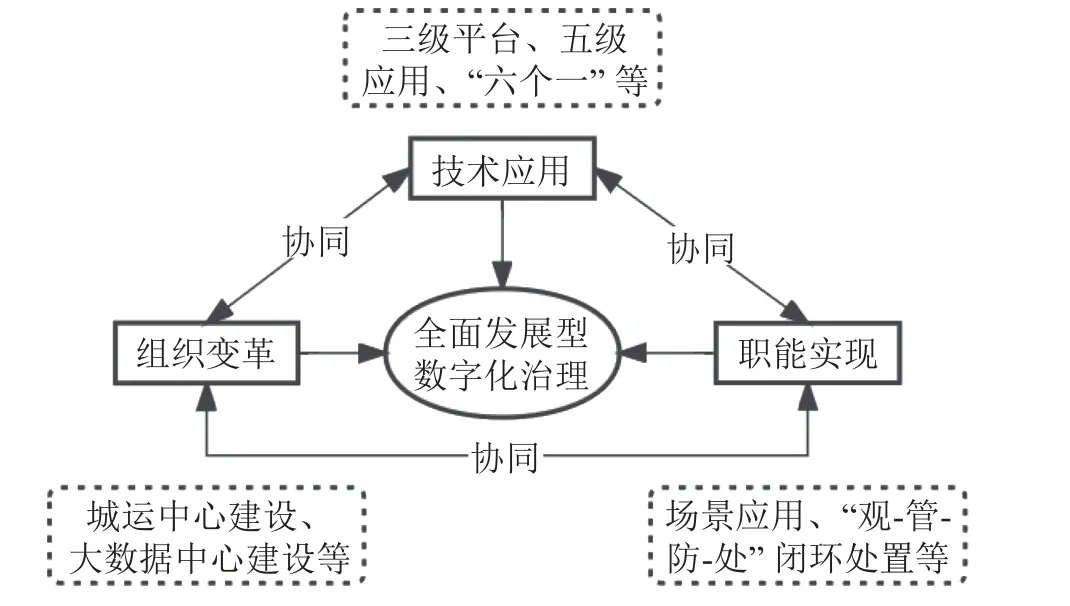

因此,本文以“技术-组织-职能”协同为分析框架(见图1),采用定性研究为主、定量研究为辅的研究方法,注重理论与实践结合,在上海“一网统管”实践的调研基础上,探讨城市数字化治理中政府侧的协同障碍、类型和发展路径。

图1 城市数字化治理的“技术-组织-职能”协同分析框架

二 上海“一网统管”的实践及其现状调查

本文运用典型个案法、访谈法、实地调查法和问卷调查法等,于2020 年3—8 月、2021 年4—9月对上海城市数字化治理展开调研。调研具体包括5 个方面:一是收集国家有关数字化治理的相关重要文件,收集上海有关“一网统管”的系列政府文件等。二是开展大量访谈,召开座谈会17 次,座谈对象包括上海多个区的相关委办局、街镇、社区工作人员、技术企业高管和普通市民等,完成65 个访谈个案。三是实地调查,赴上海多个主城区展开实地调查,另赴数字化治理推进较快的浙江杭州开展实地调查。四是问卷调查,发放问卷850 份,调查对象既包括上海各级城运中心、大数据中心、公安、社区办、城管、市监、绿化市容等相关部门,也包括街镇层面的相关部门与工作人员,还包括社区网格员、居委会干部和普通市民等。通过深入调研,笔者对上海及周边城市数字化治理中的做法、问题和经验等有了较为丰富的了解和体验。

2019 年,上海提出城市治理数字化转型的“一屏观天下、一网管全城”设想。2020 年上半年,全市正式启动“一网统管”数字化治理工作。具体做法包括:第一,在统一规划和战略路径设计层面,出台了多项重要文件,有效推进了城市数字化治理的快速发展。近3 年来,出台了《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》和《绩效考核工作方案》等。对接市级要求,各区纷纷制定了本区的三年行动计划等。第二,在组织变革层面,上海积极推进组织体系和体制机制重塑,成立市、区和街镇三级城市运行管理中心作为“一网统管”的运作实体,并建立了大数据中心等。目前,“一网统管”系统涉及五十多个部门、近两百个系统和上千个应用。以公共管理、公共服务、公共安全和应急处置为治理领域,协同公安、城管、绿化市容、房管和交通等数十个部门,跨区域、跨层级、跨部门、跨业务共同推进城市数字化治理。第三,在技术建设层面,上海运用云计算、大数据、物联网和人工智能等技术,设立市、区、街镇“三级数字化平台”和“五级应用”这一基本逻辑架构,并以“六个一”作为技术支撑体系。数字化平台、信息系统、应用场景、传感器和监控探头等互联互通,使得“上海网络基础设施建设、数据中心和计算平台规模国内领先”①顾丽梅、李欢欢、张扬:《城市数字化转型的挑战和优化路径研究》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2022 年第3 期,第43 页。。第四,在职能实现层面,通过数字化平台接入案件,进行派单处置和统一指挥调度,实行“观、管、防、处”的闭环治理。凭借大数据和各类数字化场景,发现问题、研判风险,实现线上线下协同化高效治理。“一网统管”是上海推进城市数字化治理的一项创新,在取得大量成效的同时也不可避免地遭遇一些障碍。

三 上海城市数字化治理中的协同障碍及其类型

数字化治理本质上是一种技术性、整体性与系统性治理,因此会遭遇很多协调性障碍。障碍并非一种先在的事实,而是在治理对“协同”的需求大为增加时,协同性障碍才相应地显现出来。

(一)技术层面的协同障碍

调研发现,三级平台间尚存在技术性不协调。市级“一网统管”平台的顶层设计、标准制定等尚不够细化,导致区、街镇平台建设无法全速跟进。市级“一张图”“一张网”“一朵云”的基础数据标准和规范不完善,阻碍了三级平台间的真正协调同步。通过平台打通了一些网络和数据库,但因技术协同不到位,导致平台与这些网络、数据库之间的衔接不顺畅,实际工作中需要频繁地在彼此之间进行切换,极不方便。另外,由于一些技术因素,导致新型基础设施建设尚不完善。问卷数据表明,36.67%的受访者完全赞同“与‘一网统管’相关的基础设施建设尚不完善”的观点;选择“比较赞同”和“赞同”的分别占26.89%与20.67%。

当前的应用场景开发中还存在技术不兼容与不匹配现象。一方面,市级在整体规划与顶层设计上虽制定了总体架构和具体实施规范,但仍有大量技术细节不明确。另一方面,市级鼓励区、街镇两级在应用场景创新上先行先试。于是出现区职能部门、街镇自行联系技术公司、自行确定技术标准的乱象,导致开发出来的应用程序相互之间不匹配、不兼容等问题较多。数据表明,59.78%的受访者完全赞同“上级部门要加强街镇层面应用场景开发建设统筹,以避免应用场景不兼容不匹配”,选择“比较赞同”和“赞同”的共占34.89%,表示“不太赞同”的仅占0.89%。

另外,在数据协同上存在一些技术性障碍。调研发现,部门间一些纵向或横向信息系统因技术原因尚无法连通或连通不稳定,导致各信息系统之间的数据协同难以有效实现。部门独立建设的信息系统,因数据格式和通讯接口标准不一,导致无法与其它部门兼容。即便数据得以共享,也无法从技术上完全确保数据安全,导致一些部门分享数据的意愿降低或只分享价值较低的数据。当前无论是政府还是公众,都对数据安全问题十分担忧。问卷数据表明,53.33%的受访者完全赞同“目前‘一网统管’中的数据安全和保护居民隐私问题亟待解决”,选择比较赞同的占18.22%,选择赞同的占18.67%。这一问题需通过安全技术创新和制度规范加以解决。

(二)组织层面的协同障碍

调研表明,政府架构中条块分割依然存在。数字化治理成效与政府组织架构、体制机制和制度等关联密切。在“条块分割”的组织架构下,多数政府部门打破部门壁垒的意愿不高。案件处置过程中各部门联勤联动的效率有待提高。既有组织架构也会影响到原有业务流程的再造,一些政府部门基于本部门利益或工作惯性,仍倾向于沿用既有管理流程。

部门间协同难度大,加重了“数据壁垒”问题。调研发现,数据壁垒现象仍然存在。数据壁垒实质上是由条块分割的传统组织架构所引起的,不顾数据共享的趋势,一些部门仍有意无意地维持着于己有利的数据壁垒。条线职能部门的独立性越强或专业化水平越高,向外提供数据的意愿越低。数据显示,72.89%的受访者认为“一网统管”工作推进过程中,一些部门还存在“数据己用”的错误观念,其中表示“完全赞同”的占34.89%,表示“比较赞同”的占20.44%,表示“赞同”的占17.56%,选择“不太赞同”的仅占7.11%。

调研发现,条线与街镇治理人员间的协同处置尚待加强。既有组织架构导致条线职能部门的人员下沉一线不到位,离真正的条线与街镇协同治理尚有一定距离。条线人员下沉到基层后,案件协同处置的常态化、制度化尚不健全,街镇领导有时得凭自己的“面子”“打感情牌”才能推动工作。其原因在于街镇对下沉的条线人员缺乏人事权、考核权和处置权。加上下沉人员的身份、待遇、编制不尽相同,出现“同管不同酬”“同工不同酬”等现象,更加剧了共同行动时的协调难度。有受访者表示:“目前,平台派单系统PC 端、手机端存在一些跨区域、跨部门的难题,这些难题在处置上往往需要整合多部门力量,但整合起来有难度。问题解决不了,反而增加了基层人员的信息工作量。”①笔者对一街道平台工作人员的访谈。

数字化治理中,技术人才与治理功能发挥之间尚不完全匹配。数字化治理的技术人才不足、待遇不高,制约了“一网统管”治理功能的有效发挥。访谈发现一些数字化治理部门存在“人少、活多、待遇低”现象。“区大数据中心有二十多个编制,但现工作人员只是个位数,人少活多待遇低,导致留不住人才。”②笔者对一区级大数据中心工作人员的访谈。另外,当问到“本部门对‘一网统管’是否重视?”时,有受访者表示,“现在各相关部门都能意识到‘一网统管’的重要性,但行动上不怎么动,工作上还是老一套做法较多”。③笔者对一区级管理者的访谈。

(三)职能实现层面的协同障碍

“线下处置”跟不上“线上发现”是目前数字化治理中的一个普遍性问题。具体表现为平台失去“中枢”地位沦为单纯的案件派发者、延缓办理的“挂账”案件多和结案草率等。“发现”与“处置”间的不对称,影响案件处置效率并可能导致业务流程陷入“低效循环”,出现数字化治理“失灵”。调研发现,目前街镇、社区层面人手不足,导致前端治理能力不足。有受访者认为:“技术手段可以帮助发现问题,帮助上级部门迅速掌握情况,但重要的还是解决问题。如果通过大数据发现了很多问题,但处置力量跟不上,那‘一网统管’就只剩个形式。”①笔者对一社区网格员的访谈。

调研发现,技术与业务之间还未达到高度融合,出现了一些“夹生饭”现象。“一网统管”要求“高效处置一件事”,必然要求技术与业务的有机融合,用以保障场景应用的可靠性与有效性。但因技术与业务的结合存在瑕疵,使得有些应用场景“不好用”。原因在于应用场景开发过程中,懂业务与懂技术的人员之间缺乏协同。技术与业务间的不协同导致治理负担不减反增。有受访者表示,“城运平台中的系统过于强调整体性,在问题处置中强调流程上的过于完美,过于理想化的技术设计与街镇实际治理有不太衔接之处,增加了很多负担。”②笔者对一街道平台工作人员的访谈。

另外,调研表明场景开发与场景使用之间存在一定脱节。有些应用场景建成后陷入低效运行,有些建成的信息系统使用效率偏低。有些城市甚至出现“建成即死”现象。场景建设的实用性有待提高,有些场景在使用中存在顾“点”不顾“面”的情况,在解决问题的同时却带来新问题。以某市推行的救护车“一键通”为例,一访谈者评论道:“假如临近区域内同时有多辆救护车需要使用‘一键通’,就可能无法协调。救护车可以运送病人,社会车辆也可以紧急运送危急病人,当救护车享受‘一键通’时,此时用社会车辆运送的那位病人的道路通行权无形中被剥夺了”。③笔者对一区级管理者的访谈。

(四)数字化治理协同障碍的类型分析

上述出现在技术、组织与职能层面的协同障碍,还能以其它维度重新划分,多维度划分有助于对各种障碍进行全方位透视和总体性把握,从而有利于其化解。比如可以从纵横、虚实、内外等维度将上述障碍划分为纵向协同障碍、横向协同障碍、虚实协同障碍和内外协同障碍。

纵向协同障碍是上下级政府部门之间的协调阻碍。多年来,我国政府机构改革试图通过组织扁平化来达到治理扁平化,但效果有限。我国当前的政府组织都具有一个纵向的科层式等级架构,不同层级政府部门之间的协同障碍仍客观存在。调研发现,市级对城市数字化治理的规划、设计乃至行动计划等的制定,在有些方面与区级、街镇的治理实际之间不甚贴合。这导致市级制定的治理规划在有些方面超出基层治理的能力范围。市、区及街镇三级数字化治理平台之间存在着一些不协调因素,如下级平台向上级平台反馈意见,但有时上级平台的回应较为迟缓。市级部门对区级部门的实际情况掌握不及时,区级部门对街镇治理状况的掌握不全面。纵向上存在“数据壁垒”,存在“上报数据多,下传数据少”现象。“数据下行”比“数据上行”更难,呈现出单向沟通和低效协同障碍。另外,由于数字化治理中“发现问题”比“处置问题”容易,导致下级对上级派发的任务难以限时完成。

横向协同障碍是同级别政府部门之间的协调阻碍。由于政府架构限制,导致横向协同障碍较为常见。调研发现,打通同层级部门之间的信息系统有很大难度,数据共享存在诸多障碍。在数字化治理初期,政府各级部门在应用场景建设方面的横向协同水平不高,存在自建信息系统、自定技术标准等问题。条线下沉人员与街镇治理人员之间的协同不力,是影响基层治理效能的又一个重要障碍。各级城运中心对同级政府部门的影响力、协调力还有待提高。区与区之间在数字化治理上的协同也需加强。由于存在着一定的竞争关系,各区不轻易将自己在数字化治理上的经验与创新主动与兄弟区交流。

虚实协同障碍指的是线上治理与线下治理间的协调阻碍。在具体治理情境中,当线上治理因各种原因导致瘫痪,线下治理在及时跟进解决上存在难度,反之亦然。两者难以很好地做到及时有效互补。线上流程设定与线下的治理实际之间存在一些脱节现象,前者基于技术设定了一个理想的闭环处置流程,要求后者严格按照流程走,由于实际处置中面临的情况太过复杂,容易导致两者间的脱节。两年多来,数字化场景开发与应用针对新冠疫情防控的较多,常态的治理场景开发和应用少,导致线上治理场景只覆盖到部分日常治理事项,数字化治理在面上有待进一步铺开。一些地方政府重线上开发轻线下应用,建成的应用场景没能及时投入实战。另外,治理中还出现一些缺位、越位和错位现象,部分地可归为虚实协同障碍。

内外协同障碍是政府组织(内部)与市场、企业、社会组织和公众(外部)之间的协调阻碍。这一类型的协调障碍目前十分明显,亟待采取相应措施加以解决。因本文主要阐述政府侧数字化治理障碍与协同,聚焦于政府一侧的协同议题,故对诸如政府与企业、市场、社会组织、公众等属政府与外部间协同障碍不展开论述。

四 障碍化解:技术、组织和职能层面的协同治理

数字化治理中的协同障碍须通过加强协同来解决。对于技术、组织和职能层面因协同乏力而导致的诸多障碍,一方面应通过加强三个层面的内部协同加以化解,即加强技术应用、组织变革与职能实现上的协同;另一方面,要加强“技术-组织-职能”三者整体协同,以此推动数字化治理的发展。

(一)加强技术应用、组织变革和职能实现上的协同治理

技术应用层面的协同是城市数字化治理的核心所在。政府组织应加强三级平台及大数据中心建设的技术协同。市级城运平台和大数据中心建设需尽快明确技术标准和通用规范细节,对采集和接入的硬件标准加以统一,以确保各级平台和大数据中心的标准化建设。大数据中心要确保应纳入的数据全部纳入并建好各类数据库,如人口库、空间地理信息库和法人信息库等,还应建立各项可靠的数据更新机制。上下级平台间的协同需更多的技术支撑,以实现及时、有效的交流与反馈,比如“问题上传、解决与反馈”等模块要重点加强。平台硬件与软件之间需进一步统筹,加强神经元和物联感知端建设有助于形成完善的城市治理感知体系,实现问题由被动发现向主动发现转变。另外,“一网通办”与“一网统管”之间应加速技术融合,变“两张网”为“一张网”,以建构“一网通治”的一体化治理平台。处置流程的技术协同也是数字化治理中的一个关键,可考虑将各类数字化应用加以一端集成,如将各种治理类APP 整合使用。此外,数据安全技术的开发和应用可以保障多方协同的顺利开展。具体而言,可与安全技术企业合作,在建设中同期规划数据安全、同步进行数据安全技术的研发和应用,实现数据安全管控上的一体化。

组织变革层面的协同是当前城市数字化治理中的关键一环。要实现协同化治理,重中之重在于改革既有组织架构以化解政府部门间协同障碍。城市治理数字化转型的关键在于全方位、一体化的组织架构和业务流程重塑,因此必须坚持协同思维,从整体上推动组织领域的系统性变革。短时间内无法彻底克服条块分割情况下,可以考虑加强部门间各种联勤联动机制,还应通过强有力的规章制度和监督考核手段,真正实现“街镇吹哨,条线部门报到”的条块协同效果。政府组织应运用系统思维,整体性地规划、协调应用场景建设,比如做好跨部门、跨层级、跨领域场景协同使用的统筹,做好场景的规划、开发与使用等。目前,尤其要重视街镇层面应用场景的规划与建设。街镇可以报送需要开发的应用场景清单,由市、区统筹,以避免重复建设。技术与组织间的协同必然要求应用场景开发建设应由供给方主导向需求方主导转变。比如改变企业出技术方案、政府采购的“供给侧”模式,而转向政府提需求、企业出技术方案的“需求侧”模式。应用场景建设过程中,技术企业要听取一线处置部门和管理人员的意见,将场景开发与业务流程再造更有机地加以结合。

政府组织应通过强化部门间协同,建立各种数据共享制度以有效打破数据壁垒。比如可以建立各种数据归集专班,联合专家、企业技术人员等,打通数据整合与共享中的各种障碍,从而实现数据采集上的“应收尽收”与“应纳尽纳”。政府组织要尽量降低各部门间数据获取上的沟通成本,摒弃“数据己用”的过时观念。组织中人才建设与人才需求应相互匹配。数字化治理中的人才需求量大,故应强化“一网统管”的人才队伍建设,包括制定培训计划、开展各种业务培训等以提升政府管理人员的数字化治理素质和能力。也可以考虑完善人才引进和使用机制,通过切实地提高薪酬待遇来增加治理岗位的吸引力。政府部门应加强信息化机构和专职人员配备,疫情期间更应加强应急人力储备。数字化治理中一线处置力量是关键,应增加街镇数字化治理的编制数量。上海等很多城市都在推行网格化管理,应持续推动网格治理中的力量下沉和治理重心下移。

职能实现层面的协同是城市数字化治理取得成效的保障。在职能实现层面的协同上,力求实现处置扁平化,还要考虑将原先的“处置责任到部门”变为“处置责任到人”。在处置流程上,要加强“观-管-防-处-评”各环节的协同,达成全面感知、全程分析、全域处置的全周期闭环治理,实现指挥决策由经验判定向数据研判辅助决策转变,以真正实现物联感知城市、数联驱动管理和智联引领决策的治理目标。对治理顽疾应采取协同化的源头治理方法。调研发现,即便市民有监督、头顶有探头、近处有网格人员,一些沿街店铺仍不时违章占道。对于屡禁不绝的管理顽疾,应在数据协同、部门协同、处置人员协同、处置环节协同等方面着手进行源头治理。

治理嵌入政府体系中,因而在职能实现中既要注重增强技术与业务的真正有机融合,也要注重场景应用与外部情境结合,才能获得最佳发力点。实践表明,单纯的场景应用无法很好地解决数字化治理中的诸多问题,还需要外在条件支撑。数字化治理要找准自己的定位,争取获得各种外部条件的支持。再好的数字化平台、信息系统和应用场景,假如没有良好的组织文化氛围、配套的制度等外部条件支持,将难以有效发挥其治理职能。一受访者认为,“数字化治理一定要结合各种实际情况。‘一网统管’不能大包大揽,不是插手越多越好,因为稀缺的治理资源要用到刀刃上。要找准位置,在该发力、能发力的地方发力,才能起到四两拨千斤的好效果。”①笔者对一位城运中心管理者的访谈。

(二)实现“技术-组织-职能”整体性协同治理

技术、组织与职能协同可以提升数字化治理水平。一方面,政府组织是统筹数字化技术开发、应用与创新的主导者。政府组织具有管理职能和各种丰富的资源,可以推动数字化技术的应用与创新,可以归集各种治理需求,提供相应的城市治理服务。城市治理的数字化技术建设需匹配政府组织的整体发展战略,考虑其与组织文化、组织架构、制度和业务流程等的契合度,必须符合政府组织高效实现其治理职能的要求。企图单纯依靠技术革新城市治理是一种浮躁表现,如“贪洋求大”“贪多求快”等,在当下的治理实践中行不通。与现实中政府组织文化及组织架构不相匹配的技术应用往往流于形式。另一方面,数字化技术在城市治理中的应用,必然要求政府组织在架构与职能上实现层面的高度协同。技术应用呼唤新型组织架构、新业务流程和更好的职能实现方式。技术应用重构了原有组织的内外部平衡,组织中的责、权、利关系需重新调整与划分。技术发展是动态、复杂的,不可避免地面临各种风险带来的不稳定性,这种动态性和不稳定性倒逼政府组织将自身革新为一个开放系统。在开放系统中,政府组织及其职能实现具备高度的敏捷性、协同性和可调节性。技术应用还需要组织在协同层面加以制度配套,以确保治理功能的高效发挥。这类制度可以保障灵活的人才管理、充足的财政投入、有效的联勤联动等。另外,技术应用还要求组织文化氛围、价值理念上的高度统一,要求政府管理部门及其员工具备数字化思维和意识。很多情况下,技术应用对城市治理的赋能不明显,原因既不在技术本身,也不在数字化治理的需求不足,而是政府既有治理观念、组织架构、组织文化、制度和治理惯性等限制了技术对治理的赋能。

上述相对宏观的分析可以通过案例分析加以具体化。微观的治理个案虽较为简单,但也能反映出协同在治理中的重要性。城市数字化治理就是一个由千千万万具体治理案例构成的整体。如商户“占道经营”是城市治理中经常遇到的顽疾,技术和组织在每个环节的协作会极大影响治理的效果。首先,监控探头“发现”商户的占道经营行为并拍摄下来上传平台,平台发提示信息给商户,要求自觉纠正。此过程中技术起到发现问题、保存图片证据和发送信息提示当事人的作用。如果商户能自觉纠正问题,则处置完毕。其次,假如商户不自觉纠正,此时平台协调网格员、志愿者等社区自治力量手持图片证据上门规劝。最后,假如该商户仍拒不改正,平台正式派遣城管手持前两个处置阶段的图片证据等上门开展刚性执法。上述三个环节的处置环环相扣,由倡导商户自觉纠正到推动社区自治力量柔性介入,最后到政府刚性执法的实施。其间技术应用与组织调配的处置力量出场次序、各个环节的涉入程度和协作方式上体现出一种整体化的治理协同,其中技术“发现”与处置力量、刚性执法与柔性治理相协同。若第一时间就派出城管展开刚性执法,会使处置失去回旋余地,容易引发暴力对抗,也会增加治理成本。协同治理过程中,组织既要保障足够的力量,又要节约人力使用;技术既要敏于发现,又要控制好介入的时机、场合、方式和程度。在具体的治理情境中,技术并非使用得越多越好,政府处置力量也并非下派得越多越好或出动得越早越好。技术与组织的有机协同才能确保治理职能的高效实现,而这需在治理实践中去发现刚性治理与柔性治理的一个个有效“切面”。“切面”有助于形成协同治理中的均衡点,而均衡点是整个协同体系确保其职能有效实现的发力点。治理中的任何一项技术、一个治理人员、一个治理环节与一个治理方案等,都与其背后的协同体系有关,均衡点是宏观协同的微观呈现。换言之,均衡点是由宏观层面的城市文化、组织架构、社会氛围和公众总体素质等,中观层面的业务流程设置、资源协同能力和技术支撑等,微观层面的执法情境、执法人员素质、执法对象素质和案件具体情况等各层次、各种类复杂因素相互结合的产物,且它是动态的,难以被程式化。对这些“切面”的熟稔,需技术应用、组织变革和职能实现三者间的高度协同并反复实践才能达至。“技术-组织-职能”三者协同并非只是各治理要素的简单相加,而是要求实现“化学反应”式的有机融合。

五 城市数字化治理中的协同化发展路径

“技术-组织-职能”整体性协同应谋求向更高层级协同跃升,才能有效克服数字化治理中的诸多协同障碍,从而探索出一条可能的协同化治理之路。通过三者内部的协同实践,能够形成技术协同、组织协同和职能协同,但这仍属于数字化治理中三个子系统各自的内部协同;而三者之间的协同则属于三个子系统间的整体性协同,与此同时,“对于协同的数字化支持,将成为数字政府建设的下一步行动方向”①黄璜、谢思娴等:《数字化赋能治理协同:数字政府建设的“下一步”》,《电子政务》2022 年第4 期,第3 页;第14 页。。总体而言,城市数字化治理的协同化发展路径要注意以下几个方面的内容。

(一)推进“技术-组织-职能”协同层级提升

“在公共管理的数字化转型中,数字化不仅可以改造原有的协同关系,而且可以重新建构新的协同关系。前者可称之为协同(的)数字化,后者则是数字化(的)协同”②黄璜、谢思娴等:《数字化赋能治理协同:数字政府建设的“下一步”》,《电子政务》2022 年第4 期,第3 页;第14 页。。技术、组织与职能“三位一体”式的整体性协同包括两种层级不同的类型。技术、组织与职能三者的低层级整体协同是“协同数字化”,其高层级整体协同是“数字化协同”。协同数字化是指技术围绕并服务于既有协同体系,不打破组织原有的协同模式,仅对其进行有限赋能的阶段,对应着数字化治理的初级阶段,也即协同数字化阶段。数字化协同是指技术突破组织既有协同体系并持续进行协同模式创新,对其进行深度赋能的阶段,对应着数字化治理的发展阶段,即数字化协同阶段。“技术-组织-职能”三者整体协同的层级从低到高的发展,意味着城市数字化治理发展阶段的跃迁。就未来的发展路径而言,数字化治理应从协同数字化阶段向数字化协同阶段发展。

理论上,协同数字化阶段与数字化协同阶段之间是一种历时性的交替关系。但在当下实践中,两者实时共在并相互重叠。这意味着两种性质不同的“技术-组织-职能”协同系统的并存,更意味着双重治理逻辑的并存。协同数字化与数字化协同被行政权力“重叠”在同一个时空场域中。重叠状态下,不同治理逻辑所导致的一些难以协同的事物被强制协同,使得“技术-组织”间的张力接近临界点。强制协同导致形式(低效)协同丰富化与实质(高效)协同稀缺化并存。当前我国城市的数字化治理基本都处于两者的重叠中,因此“数字政府虽然能够在数据意义上建立起整合与共享的平台,但加工数据、提供信息的工作仍然由部门和地方政府分割进行”③于君博:《后真相时代与数字政府治理的祛魅》,《行政论坛》2018 年第3 期,第94 页。。两种类型不同的“技术-组织-职能”协同被以各种形式加以混合,以确保数字化转型能被利益各方所接受,这导致协同障碍不断形成。

在协同数字化与数字化协同的重叠与混合背景下,人们针对障碍设计出治理方案,却发现方案的实施引起了新的障碍,即各种方案未能实质性地化解障碍,仅是转化了障碍的表现形式。如近年来各地数字化治理创新的宣传层出不穷,新概念迭出,但成效并不十分显著,其总根源或许在此。这将使数字化治理陷入障碍与方案相因相生的低效循环,容易迷失正确的发展方向和错失转型的良机。

(二)实现从“协同数字化”向“数字化协同”的转换

协同数字化是“技术-组织-职能”协同的初级阶段。这一阶段中,组织统辖着技术,“由于长期笼罩在科层制下的组织内部利益格局已经高度固化,新兴的信息技术往往不能改变组织,反而会被组织所吸纳”①张康之:《论社会治理中技术与制度的辩证关系》,《甘肃行政学院学报》2013 年第2 期,第4—11 页。。既有组织内部存在着一种常态的“技术-组织-职能”协同体系。它在组织原有的结构体系、制度体系、技术体系、业务协作体系、职能体系及思想体系基础上建立起来,是组织实现其管理职能的一种既有协同模式。既有协同模式越来越无法应对技术进步的挑战,无法满足城市治理的新要求,因而要以一种基于新兴技术之上的新协同模式加以替代。在协同数字化阶段,技术仅就既有组织架构、业务流程与职能实现等所构成的协同体系进行数字化赋能,尚未达到重构既有协同体系的程度。这说明技术为组织所统辖,技术“被用来巩固原来的组织结构”②[ 美 ]简·芳汀:《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》,邵国松译,第4 页。,从而滋生了数字官僚主义现象。技术在城市治理中扮演辅助既有组织的角色,起着有限优化既有协同体系的作用。它使既有组织中部门间的沟通更畅通和便捷。我国数字政府建设“至少经历了上半场和下半场,上半场以自上而下的顶层设计和‘条条’建设为主,下半场以自下而上的政策试点和‘块块’建设为主”③李文钊:《数字界面视角下超大城市治理数字化转型原理——以城市大脑为例》,《电子政务》2021 年第3 期,第3 页。,但是技术仍被置于传统的条块框架内。很大程度上,技术仍围绕既有协同体系展开应用,它只是渗透在既有组织权力架构和协同体系中的润滑剂,起到维持既有治理模式运转的作用。既有协同体系并未得到重构,导致数字化治理难以快速发展到一个更高水平。

数字化协同对应着数字化治理的更高阶段,在这一阶段技术对既有组织中的权力格局和协同体系进行数字化重构。这一阶段中技术发展到如弗洛里迪所指的第二、三阶段,即“技术连接技术”与“技术连接技术与技术”阶段,技术将呈指数级发展④[ 意 ]卢西亚诺·弗洛里迪:《第四次革命:人工智能如何重塑人类现实》,王文革译,杭州:浙江人民出版社,2016 年,第29—40 页。。新兴技术催生新的组织形式及新的协同体系。具体而言,数字化协同将在政府组织的一体化治理平台上逐步形成。与协同数字化阶段相比,数字化协同阶段“技术-组织-职能”间整体协同的内容与形式将有质的飞跃。如在技术上运用物联网、大数据、云计算及人工智能等;在组织架构和业务流程上形成“敏捷性结构”和“敏捷性流程”⑤钱雨:《数字化时代敏捷组织的构成要素、研究框架及未来展望》,《研究与发展管理》2021 年第6 期,第65 页。;在治理职能上“主要体现为从‘以政府为中心’发挥功能向以‘民众为中心’发挥功能、从‘为民作主’的功能向民主行政的功能转变”⑥翁士洪:《城市治理数字化转型的发展与创新》,《中州学刊》2022 年第5 期,第77 页。等。

(三)从“权治”到“智治”:数字化治理的逻辑转换

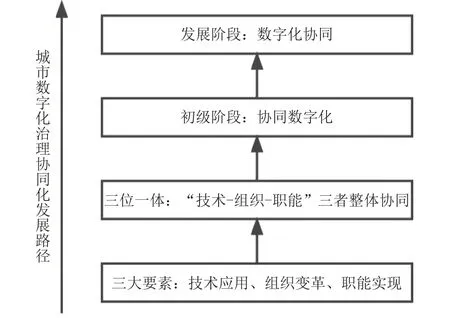

数字化协同对协同数字化的超越,意味着两种不同治理逻辑的转换。协同数字化治理中传统的“权治”逻辑占主导。“权治”以权力为基础,以术治、势治等为基本手段来实现治理目标。数字化协同治理中“智治”逻辑占主导地位。“智治”以技术为基础,通过大数据、云计算、人工智能等手段赋能城市治理。在数字化协同中,技术得以从被削弱的传统权力结构中挣脱出来,回归技术应用“以人民为中心”的初衷,技术应用的正功能及其赋能潜力得到极大发挥。实现治理逻辑的转换,需要“技术-组织-职能”实现协同层级的跃迁。如果说在协同数字化阶段,技术有可能沦为缠绕在既有组织权力结构上的装饰,那么在数字化协同阶段,人们更以技术和人民为重点实施组织变革和职能实现,促使政府“从权力本位转向责任本位”⑦谭必勇、刘芮:《数字政府建设的理论逻辑与结构要素——基于上海市“一网通办”的实践与探索》,《电子政务》2020 年第8 期,第61 页。。这并非数字化治理中的“技术至上主义”⑧陈水生:《数字时代平台治理的运作逻辑:以上海“一网统管”为例》,《电子政务》2021 年第8 期,第13 页。,可权且称其为“技术归正主义”,即技术得以摆脱过多的权力限制,回归其赋能治理、造福于民的本旨。基于“技术-组织-职能”协同的分析,本文提出城市数字化治理的发展路径(见图2)。

图2 基于“技术-组织-职能”的数字化治理协同化发展路径

技术应用、组织变革与职能实现是城市数字化治理中的三大要素,三者整体性协同使得诸多障碍有望化解。但在三者整体性协同的初级阶段即协同数字化阶段,由于既有权力格局与组织架构等的限制,导致技术无法发挥其赋能治理的全部潜能,致使数字化治理有可能停滞在较低阶段。因此,协同数字化必须向数字化协同转化,才能提升三者整体协同的层级,也才能使数字化治理尽快摆脱其初级阶段进入更高的发展阶段。技术在人类生活中的无限拓展以及元宇宙概念的横空出世,预示着协同数字化向数字化协同转换的临界点正在到来。正如工业技术颠覆了传统农业社会那样,数字技术也将塑造新的社会形态和治理形态。当下城市治理应转换其治理逻辑,走从“协同数字化”向“数字化协同”的发展之路,并在这一过程中实现自身的理想形态。