抑郁情绪对高原新兵新训期睡眠质量的影响:负性认知加工偏向的纵向调节作用

许 珂,赵梦雪,王 佳,张晶轩,夏 凡,蒋 娟,王慧中,程晓彤,徐慧敏,冯正直 400038 重庆,陆军军医大学(第三军医大学)医学心理系;857000 西藏 日喀则,陆军军医大学(第三军医大学)第二附属医院日喀则分院(陆军第九五三医院)全科医学科

睡眠是机体生存、复原、整合和巩固记忆的重要环节,是人类必不可少的生理需要[1],睡眠质量是指睡眠的好坏。高原低气压、缺氧等可破坏机体内环境平衡,导致睡眠障碍,研究表明在海拔3 000 m以上地区,睡眠功能障碍发生率可高达83%[2]。新兵训练作为新兵入伍后第一适应期,是角色适应最困难的阶段[3],高原新兵作为军队中特殊群体,在新训期不仅需面对平原军人面临的军人角色转变、高强度军事训练、全新的人际关系及封闭严格的军营管理环境等,还需面对高原恶劣的自然环境,这些环境、心理、社会因素导致高原新兵睡眠质量严重低于平原军人及非军人,使高原新兵生活质量、军事作业绩效严重下降,并可能干扰其整个从军生涯的表现,直接威胁部队安全稳定和战斗力提升[4]。抑郁(depression)是一种以情绪持续低落为主要表现的消极情绪[5]。抑郁的基因-环境理论表明,抑郁发生是基因和环境相互影响的结果[6],抑郁的素质-压力模型(diathesis-stress theory)[7]又指出,压力因素会激活易感性的生理、心理和素质因素,导致抑郁。因此,高原新兵在新训期间面对环境及训练压力等双重因素,可能导致抑郁进而影响睡眠质量。负性认知加工偏向(negative cognitive processing bias)是指个体在信息加工过程中,对于负性信息存在加工偏好的一种认知特质,负性认知加工偏向水平高的新训期新兵更可能出现睡眠问题[8]。以往研究指出,抑郁会导致睡眠问题,人口学因素、负性认知加工偏向在对睡眠质量的影响中起着重要的调节作用[9]。根据“过程-个体-环境-时间”模型(process-person-context-time model,PPCT)[10],环境因素(民族等人口学因素、负性信息)与个体因素(抑郁情绪)的交互作用可能会影响高原新兵睡眠质量,以往对高原军人睡眠质量的研究多集中在高原军人睡眠质量与生理及认知功能、神经行为等影响因素的横断面研究[4],尚不明确高原新兵新训期睡眠质量处于何种水平及在时间维度上的变化趋势特点等,也少有对高原新兵新训期睡眠质量影响因素的因果关系预测研究,而这是维护部队安全稳定的重要手段。因此,本研究通过对高原新兵新训期睡眠质量进行纵向追踪,并探讨高原新兵新训期人口学因素、负性认知加工偏向和抑郁情绪共同在睡眠质量变化过程中的作用,以期为高原新兵睡眠质量的改善、预测及心理干预措施的提出提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

运用整群抽样法,抽取我国高原某部952名2019年10月初入伍高原新兵为研究对象。纳入标准:处于新训期新兵,3次所测量表数据完整,无重大器质性疾病及精神性疾病家族史。排除标准:新训期间退伍或调出本单位人员,临时借调人员,量表数据缺失。图1为研究对象的调查流程及人数示意图。

图1 研究对象调查流程及人数示意图

952名高原新兵均为男性;汉族688名(72.27%),藏族136名(14.29%),其他少数民族128名(13.44%);年龄16~24(18.94±1.59)岁,根据发展心理学观点[11],将被试分为≤20岁青年早期向青年中期过渡期组800名(84.03%),>20~25岁青年中期组152名(15.97%);初中及以下文化程度16名(1.68%),高中(含中专)文化程度744名(78.15%),大学(含大专)及以上文化程度192名(20.17%);驻守海拔高度均为3 860 m。人口学信息以第一次调查时为准。本研究经陆军军医大学伦理委员会批准(2019年),所有被试对本研究知情同意。

1.2 研究工具

1.2.1 人口学资料调查表 包括性别、民族、年龄、文化程度、驻守海拔等基本情况。

1.2.2 匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI) 由Buysse等编制,刘贤臣等[12]翻译并检验其信效度,用于评估被试近1个月的睡眠质量。该量表由19个自评条目和5个他评条目组成,参与计分的18个条目组成睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍共7个维度,各维度评分计0~3分,分数之和为睡眠质量总分,分值越高睡眠质量越差。本研究该量表3次调查的Cronbach’s α系数分别为0.720、0.706、0.717,信度较好。

1.2.3 抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS) 由ZUNG等[13]编制,评定被试最近1周抑郁状态的有关症状及其严重程度和变化,共20个条目,各条目采用1“没有或很少时间”~4“绝大部分时间或全部时间”的4级评分,10个条目为反向计分,得分越高抑郁程度越重。该量表的内部一致性信度系数为0.88,具有良好信效度。本研究中3次调查的Cronbach’s α系数分别为0.811、0.783、0.807,信度较好。

1.2.4 负性认知加工偏向问卷(Negative Cognitive Processing Bias Questionnaire,NCPBQ) 由冯正直等[14]编制,共16个条目,含负性注意偏向、负性记忆偏向和负性沉思偏向3个维度。采用1“完全不符合”~4“完全符合”Likert 4级评分。总分越高,负性认知加工偏向程度越重。问卷及3个维度的Cronbach’s α系数分别为0.89、0.81、0.79、0.80,信效度良好。本研究中该问卷3次调查的Cronbach’s α系数分别为0.873、0.894、0.909,信度较好。

1.3 实施程序

于新训1、2和3个月结束时这3个时间节点进行现场团体施测,秉着自愿原则,要求官兵独立完成填写。问卷现场发放,当场回收,并由测试人员对回收问卷统一编号复查,对有疑问的问卷召回被试重新询问及核实,删除不合格的问卷且不纳入统计。

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0对所得数据进行统计分析。睡眠质量指数得分与常模比较、睡眠质量变化趋势、人口学资料对睡眠质量趋势的影响分别运用单样本t检验、重复测量数据的方差分析、多因素重复测验方差分析;不同人口学资料睡眠质量得分差异采用独立样本t检验及单因素方差分析;根据温忠麟等[15]提出的检验调节效应的方法,采用分层回归分析及PROCESS宏程序,以新训1个月的抑郁情绪得分、新训2个月的负性认知加工偏向得分,对新训3个月结束时的睡眠质量得分进行纵向调节效应分析,来考察高原新兵负性认知加工偏向对抑郁情绪与睡眠质量的调节作用[16]。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 高原新兵新训期睡眠质量现状及变化趋势

高原新兵新训期PSQI得分在新训1、2、3个月分别为2~15(4.45±2.44)分、2~13(4.01±2.15)分和2~13(4.45±2.54)分,均显著高于国内正常成人常模(2.92±3.22)分[17](t分别为19.293、15.655、18.625,P<0.01)。表1显示了高原新兵新训期PSQI总分及各维度得分3次调查比较及变化趋势:我国高原新兵新训期睡眠质量随训练延长呈先改善后下降趋势(P<0.01)。

表1 高原新兵新训期PSQI总分及各维度3次调查得分比较(分,

2.2 高原新兵新训期睡眠质量的人口学发展特点

不同民族、年龄、文化程度的高原新兵在新训1个月和新训3个月的睡眠质量均显著差于新训2个月(P<0.05)。进一步横向比较,新训1个月后,>20~25岁高原新兵PSQI得分显著高于≤20岁高原新兵(t=-3.034,P=0.003)。新训2个月后,不同民族(F=10.644,P<0.01)高原新兵睡眠质量得分差异显著,汉族和其他少数民族高原新兵PSQI得分显著高于藏族高原新兵(P<0.05)。新训1个月(F=4.762,P=0.009)、2个月(F=7.641,P=0.001)和3个月结束时(F=11.856,P<0.01),不同文化程度高原新兵睡眠质量得分差异显著:在整个新训期,高中(含中专)文化程度高原新兵PSQI得分显著高于初中及以下文化程度高原新兵(P<0.05);在新训2、3个月,大学(含大专以上)文化程度高原新兵PSQI得分显著高于初中及以下文化程度高原新兵(P<0.01);新训3个月,大学(含大专以上)文化程度高原新兵PSQI得分显著高于高中(含中专)文化程度者(P<0.01),即随文化程度提高睡眠质量显著下降。见表2。

表2 不同人口学资料高原新兵新训期PSQI 3次调查得分比较(分,

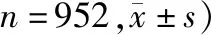

2.3 高原新兵新训期睡眠质量与人口学资料、抑郁情绪、负性认知加工偏向的相关性分析

高原新兵新训期PSQI得分与文化程度、抑郁情绪、负性认知加工偏向及各维度呈显著正相关(r=0.131~0.330,P<0.01,表3)。

表3 高原新兵新训期PSQI得分与人口学资料、抑郁情绪和负性认知加工偏向相关性分析(r值)

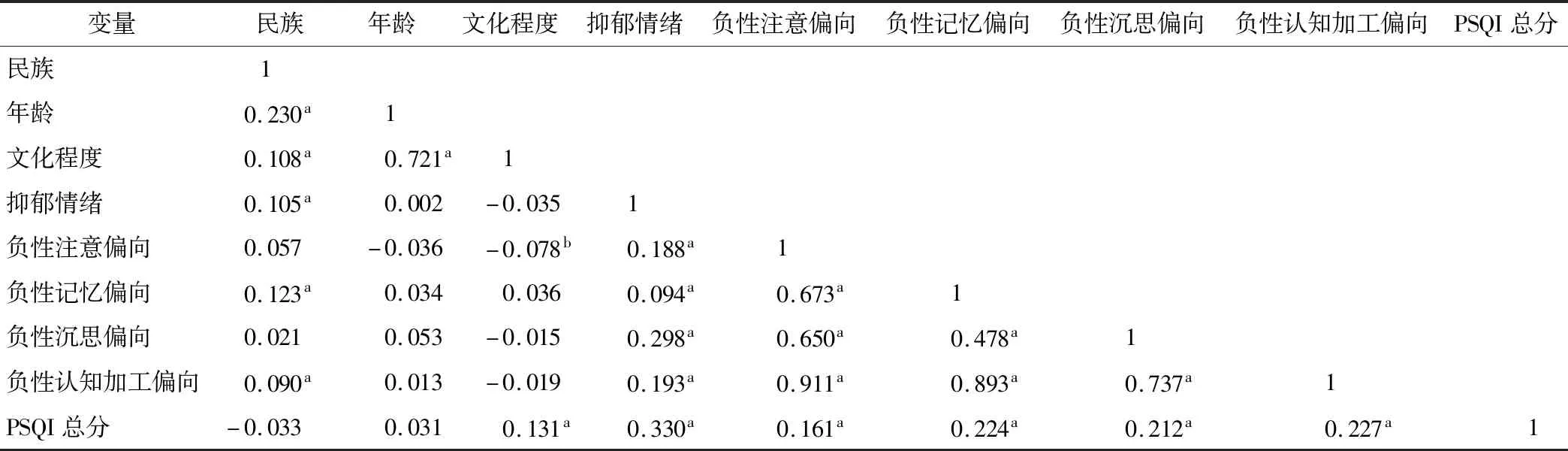

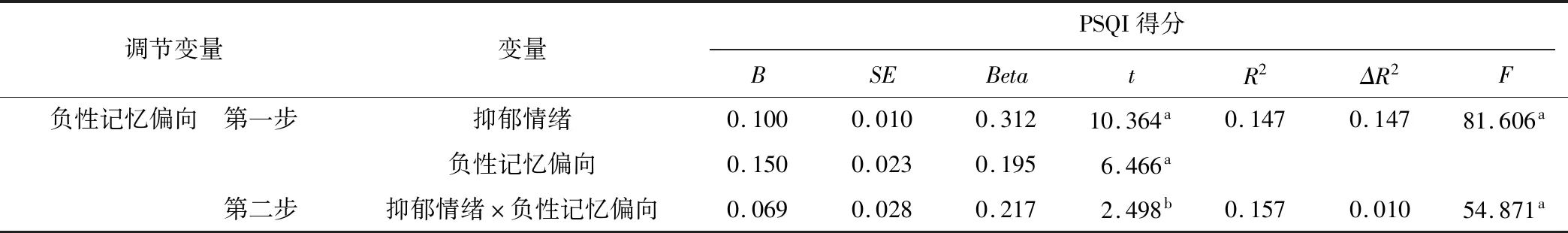

2.4 高原新兵新训期人口学资料、负性认知加工偏向对抑郁情绪和睡眠质量的调节作用

以新训3个月结束时的PSQI得分为因变量,文化程度、新训1个月后的抑郁情绪得分、新训2个月后的负性认知加工偏向及其各维度得分为自变量,进行分层回归分析(表4)。结果显示:负性记忆偏向和抑郁情绪进入回归方程。对负性记忆偏向是否能调节抑郁情绪和睡眠质量的关系进行检验显示:抑郁情绪和负性记忆偏向乘积变项的进入使结果模型对PSQI得分的解释度显著增加了1.0%,且抑郁情绪与PSQI得分之间的正向关联在高负性记忆水平的高原新兵中更强。

表4 高原新兵新训期负性记忆偏向对抑郁情绪和睡眠质量关系间的纵向调节作用

3 讨论

高原新兵新训期PSQI总分显著高于国内正常成人常模,说明高原新兵新训期睡眠质量较差,与以往研究结果一致[18]。随新训的推进睡眠质量呈先改善后下降的倒“U”形变化趋势,李月敏等[19]研究发现睡眠质量随入驻高原时间增长呈不断改善的变化趋势,而夏晓勤等[20]研究发现,暴露于高原缺氧环境下,睡眠质量随时间推移越来越差,本研究结果进一步阐述了高原环境下睡眠质量的变化特点。分析原因可能为:①缺氧是导致高原移居者睡眠质量下降的主要原因。初入高原,缺氧导致与睡眠和觉醒功能相关的脑区神经元、神经核团及递质系统受影响,造成睡眠结构紊乱,睡眠质量降低[21];②伴随暴露高原时间延长,个体通过红细胞生成,增加肺弥散量等代偿功能,确保氧气对机体组织的快速输送,减轻呼吸障碍,使睡眠质量改善并部分恢复[22];③伴随新训进入尾声,高原新兵要面对前往新单位,担负起维护边疆稳定等光荣且艰巨的任务,处于心理应激状态,睡眠质量下降。提示:睡眠障碍是影响我军遂行多样化任务、连续作战能力及心理健康的重要因素,高原新兵睡眠质量动态追踪便于筛检易患人群及明确引发睡眠质量下降的因素,应引起重视。

民族、年龄、文化程度会显著影响高原新兵新训期睡眠质量的变化,与以往研究结果一致[3]。进一步横向比较发现,藏族新兵经进化演变,发生了EGLN1等基因自然选择,达到低氧适应对细胞的保护作用,对高原习服,睡眠质量显著高于汉族和其他少数民族[23]。年龄越高,睡眠质量越差,可能是随年龄增长,高原新兵面对的婚恋、家庭等生活事件较多,影响睡眠质量[24]。文化程度越低的高原新兵,工作性质以体力活动居多,有助于睡眠;文化程度较高的高原新兵多为脑力劳动者,对入伍、新训及高原服役等规划更多,但又易陷入片面理解,顾虑更多,影响睡眠质量[25]。提示:应重视高龄、文化程度较高、非藏族高原新兵新训期睡眠质量的追踪维护,针对高原新兵睡眠质量的人口学特点,开展分期、分人群、有针对性的心理干预。

负性记忆偏向在抑郁情绪影响睡眠质量的过程中存在调节效应,证实了环境因素(负性信息)与个体因素(抑郁情绪)的交互作用对个体发展结果(睡眠质量)的影响。说明在抑郁情绪影响下,高负性记忆偏向水平强化了抑郁情绪对睡眠质量的负向影响。原因可能为抑郁症患者在注意、记忆的偏向性加工及执行功能等认知能力方面有缺陷[26],负性记忆偏向较重的个体,往往会更多记忆负性信息,持续关注自身抑郁等负性情绪,影响睡眠质量。提示可结合作业环境特点,通过正念、耐挫心理素质训练等改善高原新兵新训期负性记忆偏向,缓解抑郁情绪,改善睡眠质量;也可通过中医电针治疗改善高原新兵新训期抑郁情绪、负性认知加工偏向和睡眠质量[27]。

综上所述,高原新兵新训期睡眠质量较差,随训练时间延长呈明显先改善后下降的趋势。民族、年龄、文化程度、抑郁情绪、负性认知加工偏向对高原新兵新训期睡眠质量的发展有显著影响。负性记忆偏向可纵向调节抑郁情绪与睡眠质量的关系,可通过改善抑郁情绪和负性记忆偏向来提升高原新兵新训期睡眠质量。本研究结果提示:①依靠人工智能,建立涵盖睡眠质量在内的分民族、年龄、文化程度的心理健康服役期全程监测评估档案。尤其关注非藏族、高龄、文化程度较高的高原新兵新训期睡眠质量;②从人-机-环角度,加强医疗-心理-后勤保障,重视高原新兵生理、心理、社会功能三位一体的睡眠质量干预,重视年龄较高高原新兵高原病的防治;加强对抑郁情绪及负性记忆偏向较重高原新兵的认知及情绪调节训练;完善卫勤保障,减少负性生活事件发生,充分利用激素、脑电等生理指标预测高原新兵睡眠质量;③重视负性记忆偏向修复和耐挫增强训练等,重点关注高负性记忆偏向的高原新兵,鼓励其在出现消极情绪时,改善负性记忆偏向,提升睡眠质量。

本研究不足之处在于:未考虑到血红蛋白含量等可能对高原新兵睡眠质量产生影响的其他因素。今后研究可同时关注其他随时间动态变化的因素对睡眠质量的影响,结合影响高原新兵睡眠质量的生理因素等研究,最终对这些生理、心理、社会因素予以干预,维护并提升高原新兵睡眠质量。