中国土地资源管理专业发展现状分析

刘英英,刘春雨*,丁晓悦,张 颖

(1.华侨大学 政治与公共管理学院,福建 泉州 362021;2.华侨大学 政治发展与公共治理研究中心,福建 泉州 362021)

土地资源是人类生存的基础,是人类最基本的生产资料和生活资料,是不可再生的宝贵资源。随着我国“城镇化”的逐步发展,土地利用的逐步增加,我国土地资源管理显得更为重要。土地资源因其数量有限和空间相对固定而成为经济发展过程中的一种重要稀缺资源。人类所有的生产、发展活动都建立在土地的基础上,而随着时间流逝社会变迁,可利用土地资源逐渐减少,对于土地资源有效集约利用的研究必然成为社会继续向前推进的关卡。

20 世纪50—70 年代,大规模的土地资源调查和评价工作刚开始。20 世纪80 年代以后,土地资源调查和利用研究全面展开。80 年代,我国进行对一些重点区域的气候、土地等自然资源和资源生态系统的研究。80 年代末至90 年代初,中国科学院进行土地资源图和中国1∶100 万土地类型图的研制任务。1984 年,国家土地管理局开始第一次全国土地资源调查。1991 年,中国科学院在中国1∶100 万土地资源图编制基础之上,开展并成功完成了关于中国土地资源生产能力与人口承载量研究。1994 年,联合国粮农组织(FAO)和国家土地管理局合作,中国土地资源的潜在人口支持能力的研究在利用1∶500 万土壤图基础上被完成。1996 年,国家土地管理局解决了1∶5 万的全国土地资源利用详查、合理开发利用和保护资源的方案。

1956 年,我国第一个土地规划与利用专业在东北农学院(现东北农业大学)成立。1986 年,中华人民共和国国家土地管理局正式设立。同年,《中华人民共和国土地管理法》出台,我国的土地管理事业开始发展。1988年,土地管理系率先在中国人民大学成立。1992 年,全国第一所土地管理学院在南京农业大学成立。1998 年,国家教育部在普通高等学校本科专业目录中将原“土地规划与利用”与“土地管理”专业合并,更名为“土地资源管理”专业,划归公共管理一级学科。1993 年,经国务院学位委员会批准,全国第一个“农业资源经济与土地利用管理”博士点在南京农业大学设立,至此形成了土地资源管理学科从本科到博士的完整高等教育体系。

一、研究方法与数据来源

截至2022 年3 月1 日,全国共有高等学校3 012所;其中,普通本科学校1 238 所,本科层次职业学校32所,高职(专科)学校1 486 所,成人高等学校256 所。为了保证统计数据的严谨性、准确性和完整性,逐个查询3 012 所院校相关信息。

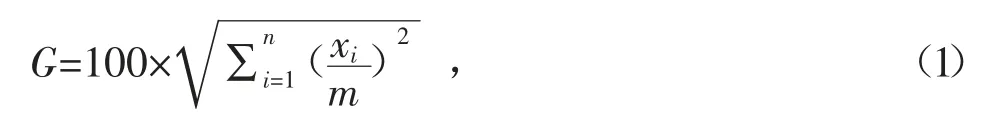

地理集中指数是衡量研究对象在地理空间上的集聚程度,分析中国高校土地资源管理专业在省域尺度上的集中程度。

式中:G 为中国高校土地资源管理专业地理集中指数;x为第i 个省(市、区)高校土地资源管理专业的数量;m为中国高校土地资源管理专业总数。

二、中国土地资源管理专业点的空间分异分析

我国开办土地资源管理专业的院校从东南向西北逐渐减少,并与著名的“胡焕庸线”基本一致。截至2022年3 月1 日,中国土地资源管理专业具备本科招生资格的院校有99 所,具备硕士研究生招生资格的院校有74所,具有博士研究生招生资格的院校只有15 所,而具有从本科到博士研究生教育的完整人才培养体系的高校仅有9 所。

通过地理集中指数计算土地资源管理专业本科教育,硕士和博士研究生在省域范围内的集聚特征。假设中国高校土地资源管理专业本科教育平均分布于31 个省(市、区)中,即每个省(市、区)有3.19 个土地资源管理专业,其中地理集中指数G=31.31,经过计算得出,2021 年中国高校土地资源管理专业本科教育地理集中指数G=20.48,其地理集中指数G>G,表明中国高校土地资源管理专业本科教育分布较为分散。假设中国高校土地资源管理专业硕士研究生平均分布于31 个省(市、区)中,即每个省(市、区)有2.39 个土地资源管理专业,其中地理集中指数G=41.89,经过计算得出,2021 年中国高校土地资源管理专业硕士研究生地理集中指数G=22.45,其地理集中指数G>G,表明中国高校土地资源管理专业硕士研究生分布较为分散。假设中国高校土地资源管理专业博士研究生平均分布于31 个省(市、区)中,即每个省(市、区)有0.48 个土地资源管理专业,其中地理集中指数G=206.66,经过计算得出,2022 年中国高校土地资源管理专业博士研究生地理集中指数G=50.32,其地理集中指数G>G,表明中国高校土地资源管理专业博士研究生分布较为分散。

三、中国院校土地资源管理专业开设的主要性质分析

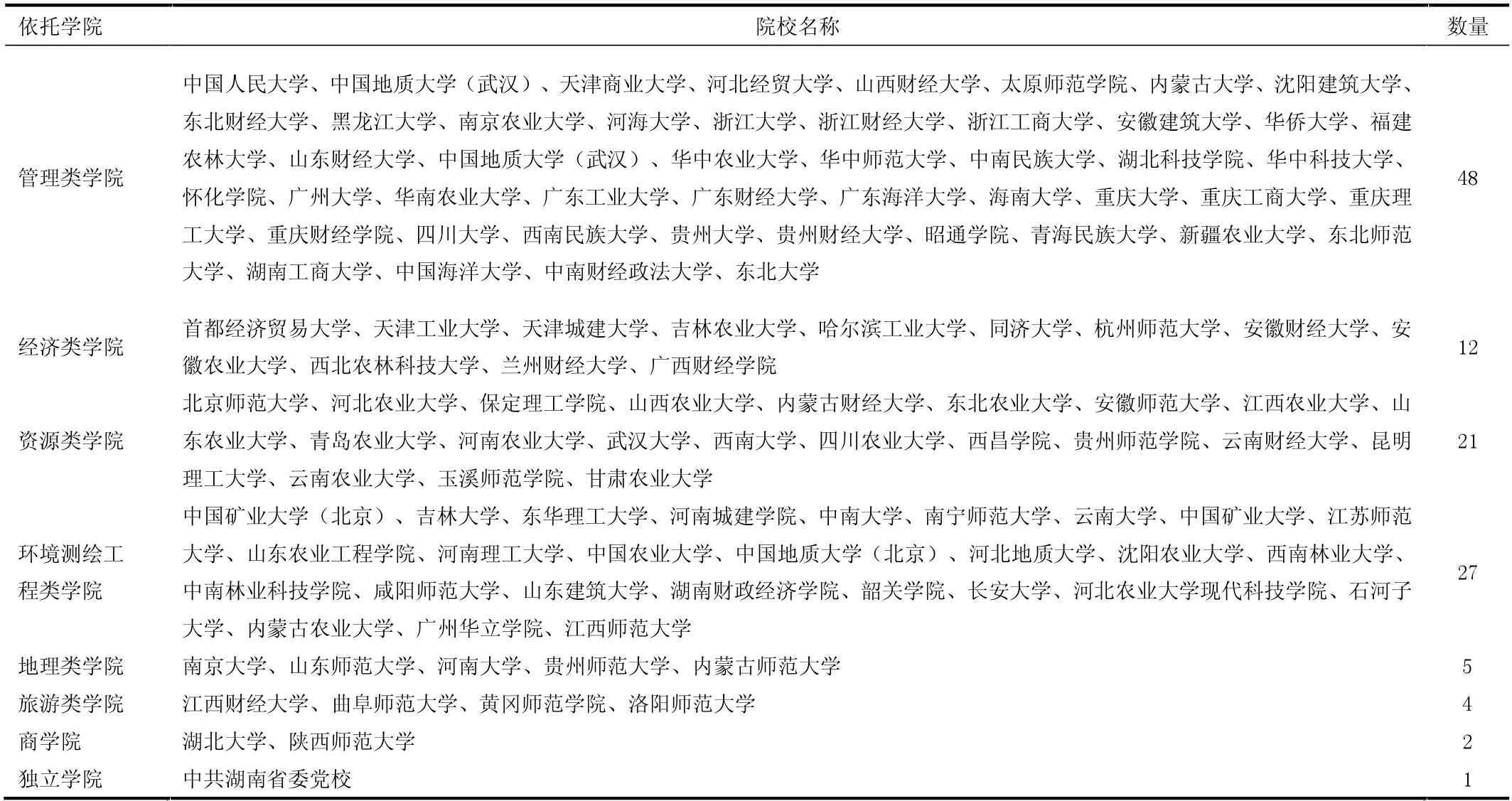

在探讨我国院校土地资源管理专业点空间分异的基础上,有必要对院校性质和课程设置内容进行分析,完善我国院校土地资源管理专业的人才培养模式。见表1。

表1 2021 年中国院校开设土地资源管理专业点的情况

从依托学院的视角,开设土地资源管理专业的学院的主要性质分为管理类学院、经济类学院、资源类学院、环境测绘工程类学院、地理类学院、旅游类学院、商学院和独立学院。其中分设管理类学院的有中国人民大学、浙江大学和华侨大学等48 所高校;分设经济类学院的有首都经济贸易大学、同济大学等12 所高校;分设资源类学院的有北京师范大学、武汉大学等21 所高校;分设环境测绘工程类学院的有中国农业大学、吉林大学等27 所高校;分设地理类学院的有南京大学、山东师范大学等5 所高校;分设旅游类学院的有江西财经大学、曲阜师范大学等4 所高校;分设商学院的有湖北大学、陕西师范大学2 所高校;为独立学院的有中共湖南省委党校1 所。土地资源管理的院校大致可分为理工、农业、财经、师范和综合五个类型,除了土地资源管理专业的规定专业课程之外,各院校根据自身院校的优势,发挥其专业特色,使不同院校的土地资源管理专业研究方向各有差异。见表2。

表2 2022 年全国不同院校开设土地资源管理专业的院系分类

四、中国院校土地资源管理专业课程设置的主要内容分析

一般专科学院和独立学院课程设置不够完善,因而将其排除不作考虑。在其他依托学院的基础上,深入分析不同院校开设土地资源管理专业的特色。开设该专业的院校设置的课程主要依托所在学校不同学科优势有所侧重,总体上大致可分为偏重于技术型人才培养、偏重于管理型人才培养和偏重于经济型人才培养三类。其一,管理类学院以管理方面专业为背景,重视理论,缺乏实践经验。主要有管理学原理、土地管理学和行政管理学等偏重管理类的课程。管理型人才培养多为经济类、农业类院校,主要以经济学、公共管理学等课程为基础,主要突出管理规划、社会实践等社会能力的培养。其二,工程规划类学院以工程规划方面专业为背景,理论与实践结合的能力强,但专业定位不明确。主要有测量学与地籍测定实验、遥感实验、地籍管理实验、土地估价实验和土地规划、设计等偏重技术和软件的课程。技术型人才培养多为地质类、理工类院校,主要课程设置有GIS、测量学等。最后,经济学院以经济方面专业为背景,经济知识突出,但缺少管理与规划。主要代表课程有土地经济学、微观经济学、宏观经济学和经济地理学等。依托不同学院特色突出,缺点也明显,应突出优点,避免课程设置的短板,完善课程体系。现有院校的土地资源管理专业采用以通识基础课、学科基础课、专业课、选修课和实践课为主的人才培养模式,但院校间课程开设内容差异大,课程体系不够连贯,课程内容有重复且不全面的现象。

为了适应我国土地资源日益紧张的趋势,我国土地资源管理专业的发展中,应该主要以管理学、工程规划和经济学的课程为基础,精而不易过多,开设侧重实践的选修课程。根据我国院校开办土地资源管理专业的办学目标,我国院校土地资源管理专业的必修课建议以管理学、土地经济学和不动产估计等为主,并开设以无人机技术、3S 技术和社会调查等为主的选修课,构建“德才兼备、理论结合实践和高素质”的土地资源管理人才养模式。

五、结束语

在统计中国开设土地资源管理专业院校的基础上,通过地理集中指数,计算我国土地资源管理专业的空间分布情况。最后,从我国土地资源管理专业所在院校性质和课程设置内容出发,探讨我国土地资源管理专业的人才培养模式。我国院校具备土地资源管理专业本科教育、硕士研究生和博士研究生的G(地理集中指数)分别为20.48、22.45、50.32,院校分布空间差异显著,也是我国土地资源管理专业培养面临的问题之一。