日军“慰安妇”制度在海南实施的再考察

贾铭宇

对日军占领海南时期实施“慰安妇”制度的调查与研究,其时间和成果在全国范围内都颇具代表性。自1994年起,政协海南省委员会文史资料委员会在全省开展日军侵略海南暴行的调查工作,发掘出许多珍贵的一手资料,并结集出版三册《铁蹄下的腥风血雨——日军侵琼暴行实录》。在此基础上,通过专家学者及当地志愿者的多年调研,关于海南日军慰安所的建立和管理,“慰安妇”制度受害群体的来源和遭遇,受害幸存者的生活与心理状况等问题的研究已经积累了一批翔实、深入的成果。

关于日军在海南实施“慰安妇”制度的相关资料和研究成果虽不多,但依然有所更新,主要见于2005年后的《抗战时期人口伤亡和财产损失》课题调研成果、少量政协文史资料、海南本地媒体报道和纪实类主题作品,另外有一些海南抗战史专著对该问题也有所涉及。但这些资料和成果主要还是进行史料梳理和案例列举,对资料的系统整合、量化研究、交叉分析还很不充分。基于上述考量,本文将充分利用前人的成果,结合近年来的新资料、新进展,以定性与定量相结合的研究方法,再度考察日军在海南实施“慰安妇”制度的情况。

一、海南日军慰安所的数量及特点

(一) 海南日军慰安所的数量

有关海南日军慰安所的数量以及在全岛的分布概况一直都是国内外文史工作者不断挖掘、修正的重点。1996年,海南省文史研究人员符和积根据当时海南省的调研情况,第一次比较全面地统计了海南62处日军慰安所。2015年,海南省委党史委员会主持的“抗损”课题组,在最初的62处慰安所的基础上,新增了海口市于2005年之后发现的14个慰安所,共计76处。但海南慰安所的数量还远不止此,在上述成果之外,《台日官方档案慰安妇史料汇编》《榆亚别集》《海南文史》(第20辑)等书籍以及在上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心、日本海南岛近现代史研究会的调查记录中,都零散记有海南慰安所的情况。综合各类资料统计,目前海南共有93处慰安所,涉及抗战时期全岛的15个市县,参见表1。

表1 海南日军慰安所统计表

除了表1中所列慰安所外,在文史资料和各方的调查中,还有很多涉及海南日军慰安所的描述,但存在无法精确统计的局限性。这是因为一方面,部分慰安所因时间久远而无法考据具体地址。另一方面,不同主体的调查情况有时并不互通,很难确证一些名字不同但地点和描述却很相似的慰安所是否为同一处。尽管如此,上述慰安所统计数据虽不能完全反映历史全貌,但可作为较具参考性的资料来分析海南日军慰安所的设立特点和类型。

(二) 海南日军慰安所的时空分布特点

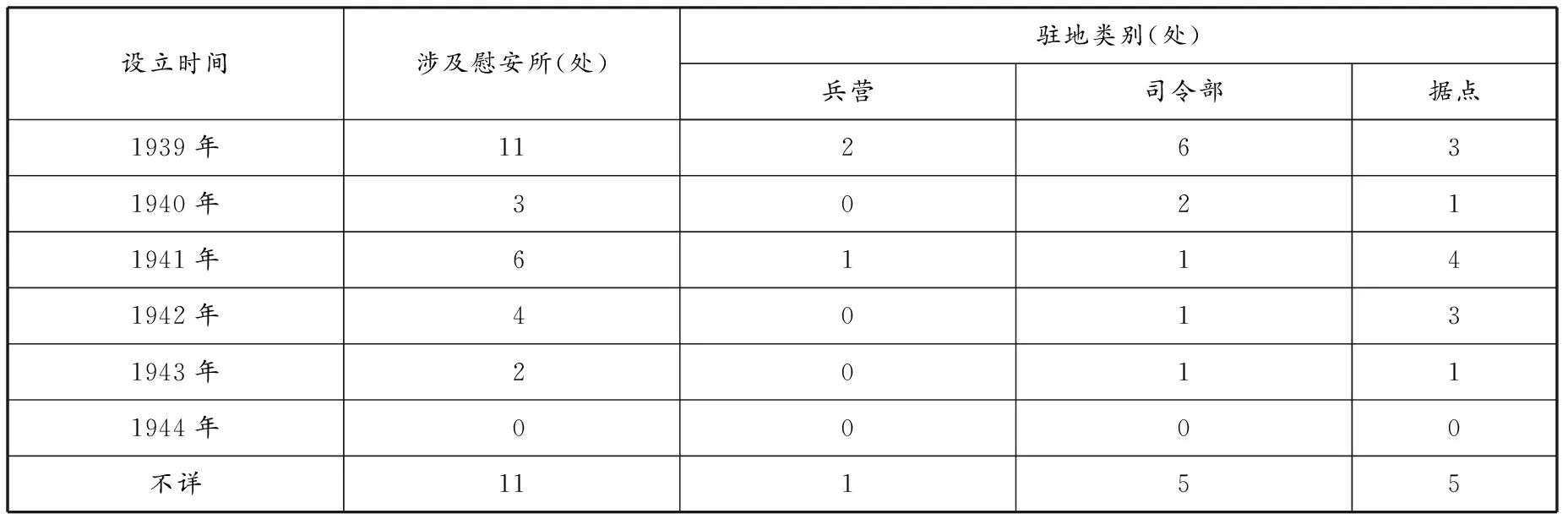

海南目前已知的93处慰安所中,有57处可查询到其开设时间。其中1939年和1941年是日军慰安所设立的高峰期,在这两个年份内共设立了45处慰安所。除1945年,其余各年份内也均有数量不等的慰安所设立。1939年是日军占领海南的第一年,也是目前所知设立慰安所最多的一年,体现了日军实施“慰安妇”制度的迫切心态。慰安所作为军需基础建设的重要部分,紧跟日军在海南的侵略进程。1939年3月,即日军占领海南1个多月后,海口日军海军情报部通过本地海军武官室,委托台湾拓殖株式会社(台拓)承建“可容纳餐馆及慰安队相关人员各二十名之铁皮搭建平房”。当年4月,海南当地的日资建筑企业大仓土木株式会社曾向台拓透露:“曾在本公司谈妥之建筑计划已全部停摆,只剩‘海军慰安所建筑’一项而已。”而目前可查的、海南设立时间最早的慰安所是1939年4月建成的陵水县石峒庙慰安所。

1939年日军的势力范围尚未向岛内中部地区延伸,仅控制了沿海地区的重要市镇、港口、交通节点。这些地区交通便利、经济相对繁荣、基础设施齐全,是日军各级部队指挥部驻扎的地方。许多条件完好的民居、店铺、旅社、学校、祠堂、教堂、同乡会馆等建筑物,无形中为日军迅速设立慰安所提供了便利。出于“以战养战”的侵略策略,日军在慰安所的设立上多采取强占当地房屋的手段。在93处慰安所中,有56处记有房屋来源的详情,其中42处是被日军强占而来。这些被强占的房屋大多是位于城区、市镇中心的公用或商业楼房、民居宅院,很多房屋被日军原封不动地保留。例如琼山县(今海口市琼山区)府城绣衣坊23号刘宅是3进瓦房组成的六合大院,优质木料结构,十分豪华,内部共有12间房间,日军强占为慰安所后几乎原封不动地保留下来使用。类似情形的还有海口市中山路附近的7家慰安所、陵水县陵城镇的莫宅等。

1941年也是海南日军慰安所设立相对较多的一年,当年日军共设立了18处慰安所,其中14处在崖县。这与日军在崖县设立海南警备府,并将海南常驻部队十六警的警府设在崖县有直接关系。1941年是日军侵略海南的重要转折点,这一年为了进一步强化海南作为“南进”基地的作用,日军连续实施“Y三”“Y四”“Y五”作战行动,调用海南常驻兵力和临时驻军对全岛进行大规模扫荡,目的是摧毁海南本地的抗日力量。“Y”号作战是日本海军自1939年起开展的一系列作战行动,旨在攻占海南并逐步将控制势力从沿海推进至山区腹地。1940年“Y二”作战行动实施后,日军已基本占领海南全部沿海地区,开始向中部地区发力。“Y三”“Y四”作战行动实施后,为了应对临时驻军撤出而岛内抗日武装再次活跃的情况,日军又实施了集海南警备府全部兵力的海陆空大讨伐作战(即“Y五”作战),以切断抗日军队的粮道,确保岛内治安,巩固对海南全境的控制。为了配合此次军事行动,驻海南日军启动了相关的军事工程。在黄流地区新增的7个慰安所中,至少有4个是为正在修建黄流白极坡“南进”军用机场的日军官兵设置。

1941年是海南日军慰安所空间分布特点形成的关键时间节点。此前,由于日军的实际军事控制区主要集中在沿海和部分中部山区,慰安所主要设置在这些地方的中心区域。1941年海南警备府成立后,海南常驻兵力为十五警、十六警、舞一特、横四特、佐八特5支部队,将海南划分为5个辖区。慰安所的设置开始以5支部队的最高司令部所在地为基点,向外围县市扩张。根据目前所见材料显示,除佐八特辖区外,其他4个辖区慰安所数量最多的地方,都是当地所属部队的警府、司令部所在地。

按照慰安所的地点特性,可分为与驻军地点相关的慰安所和与开发相关的慰安所。93处慰安所中共有37处分布在日军司令部、据点、兵营附近及内部,约占总数的40%,详见表2。大到师级建制军队司令部驻地,小到几十人的地方据点,都有日军通过强占民房、强抓劳工、强逼女性受害而建成的慰安所。出于对海南资源掠夺和“南进”基地建设的需要,日军还在海南各地的机场、港口、码头、电站、矿区等地设立配套慰安所,像广坝电站、八所港、石碌矿区、三亚飞机场、黄流机场附近都有分布。

表2 海南日军慰安所时空分布与日军驻地关系

日军慰安所的设置有时随日军驻军地点的调整而变动。1939年5月,日侨叶玉友七赴崖县经营海军慰安所,至1940年4月因“军队调动而停止营业”。1939年2月,日军占领长流后不久占据新李村和新街,其总部最开始驻扎在烈文小学,到了1941年日军开始建设新的营房,就将烈文小学改为慰安所。太平洋战争爆发后,海南驻军被大规模抽调至东南亚,慰安所经营者也随之前往。日本厚生省所藏档案记录,1942年有两名此前一直在海南参与经营慰安所的日本兵于当年从海南转移至印尼的爪哇、三宝垄经营慰安所和餐厅。

(三) 海南日军慰安所的类型

依据管理者、服务对象等因素,可将海南日军慰安所划分为不同类型。海南日军慰安所的管理者有日军军方、日侨,以及大陆和海南本地的经营管理者。如深究慰安所的运营模式,整体上可以分为军方直营的慰安所和军方委托他人代管的慰安所两大类。前者是日军直接修建、管理,后者虽实际上由军方负责,但营造出表面上是民营的状况,其管理者包括商人、花柳业从业者等不同身份的人士。日军虽然不会直接参与慰安所的日常运营,但会进行监管,例如有值日官会在慰安所内监督使用安全套的情况,或有专门的管理员参与。从数量上看,两者不相上下,45%的慰安所具体情况不详,除此以外,军方直营类和委托代管类分别占总数的26%和29%。

从服务对象的因素考量慰安所类型,主要以慰安所使用者的身份为划分依据。由于海南在南太平洋独特的战略地位,在海南的日军兵种众多,包括海军航空兵、海军特攻队、海军陆战队等,也有陆军部队。因此出现了许多针对特定军种的慰安所,如海口的海军航空兵慰安所、崖县的陆军军官慰安所和海军军官慰安所,以及在崖城、榆林、黄流等地出现过的工兵慰安所。

驻海南日军部队内部兵源构成也很复杂,360余处日军据点中,除海口、榆林等各个县城的据点中日籍官兵多于台、朝籍外,其余各交通线据点以台、朝籍士兵为主,他们的兵力基本是日籍士兵的2倍。但台、朝籍官兵的地位较日籍官兵低许多。为防止台、朝籍官兵反水,日军规定海南据点内的台、朝籍士兵集中编队驻扎在据点外围,而日籍官兵驻扎在据点核心以确保其安全。因此慰安所的等级划分非常明确,出现了日籍军官专用,日籍士兵专用,日籍官兵共用,日、朝、台籍官兵共用,军民混用五种类型。

二、在海南的“慰安妇”受害情况

对海南“慰安妇”制度受害者群体的研究,主要以个案为主,并结合相关资料对受害女性生存状态的记录进行综合观察与分析。海南“慰安妇”的个案整理与研究,主要见于政协海南省委员会文史委与上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心的相关专著及论文中。此外《台湾慰安妇》《原告——日军侵琼见证者》《血痛——26个慰安妇的控诉》《南国都市报》《海南特区报》等也记有受害者案例。目前共有海南“慰安妇”制度受害者个案168例,结合海南慰安所的情况和其他与“慰安妇”制度相关的史料,可进一步探讨日军在海南强征“慰安妇”的方式、“慰安妇”的来源和“慰安妇”制度受害者的总人数。

(一) 海南地区“慰安妇”的强征

日军在海南强征“慰安妇”的方式,主要包括强抓、胁迫、诱骗欺诈、招募。不同的实施主体、不同的慰安场所以及不同地区的女性,其所对应的强征手段也有不同侧重,见表3。

表3 海南地区“慰安妇”强征方式统计

如表3所示,日军在海南强征“慰安妇”最常见的方式是强抓。被强抓的女性多来自海南本地和中国其他省份,尤以海南女性居多。特别是临高县的女性,个案里有10处慰安所明确记录有临高县女性,府城绣衣坊胡宅慰安所、长流烈文小学慰安所、红旗镇龙发据点慰安所、那大“赵家园”慰安所、那大据点附近1公里处的慰安所和南吕军部慰安所内均以临高县女性为最多。日军经常在清乡围剿时强抓村庄里的女性,至少有20多名女性是日军在村中扫荡时被抓的。在有组织的军事清剿之外,当地女性在日常生活中也频繁遭遇日军的强行抓捕,导致她们完全无法进行正常的生活和生产,例如保亭县的林亚金是在田里割稻子时被抓,新盈的刘姓渔家女是在河边洗衣服时被日军强抓,乐东县的阿燕婆则是在回家路上不幸被抓。对待抗日人士日军更是变本加厉,中共琼崖纵队女战士林爱兰,以及中共海南总队第四支队第一大队炊事员周彩仁,都是被日军和汉奸强抓至慰安所内惨遭折磨。

胁迫也是日军强征“慰安妇”的主要手段之一。案例中,被胁迫的绝大多数是海南本地女性,她们被编入“战地后勤服务队”,给日军做劳工时也被迫提供性服务。有时本地汉奸和伪政权对本地女性的迫害要甚于日军。日军占领海南后在政治上设置以海军特务部为首,各地伪政府、维持会相依托的层级分明的统治链。具体到各据点、各村镇要地,日军对劳工和“慰安妇”的强征工作基本由当地汉奸组织和伪政权负责。为了避免日军的连坐威胁,保障生存,维持会会长、保长、甲长会劝说、逼迫、甚至出卖当地女性,使其屈从。例如保亭的陈金玉就是因为被当地汉奸出卖,明明已经逃脱却又不幸被抓回。

被诱骗欺诈而沦为“慰安妇”的女性主要来自朝鲜半岛和中国台湾、香港地区,也有中国其他省份的女性。采用欺骗手段的通常是所谓的“中间人”,他们在各地以海南招工为名,欺骗贫困家庭的年轻女性赴海南可以赚取高额工资。根据中国台湾学者朱德兰的研究,除了招工欺诈外,台湾女性还有两种受害途径:一个是本身从事陪酒等职业的女性通过同行得到所谓海外高薪就业的消息而前往海南,另一个是台湾殖民统治者利用公权力组织抽签,召集台湾女性赴海南做所谓看护、清扫等工作。实际上这些女性来到海南后都会被迫沦为“慰安妇”。还有一些香港女性,她们的丈夫先被日军骗到海南做矿工,她们自己则因希望和家人团聚而被日军欺骗至海南成为“慰安妇”,不幸受害。

(二) 在海南的“慰安妇”的来源

仅就日军对各地区女性的强征情况来看,海南“慰安妇”制度受害者的国别、籍贯已经包含了海南当地、中国内陆多省份、中国香港、中国台湾、朝鲜半岛和日本等,而史料中还记录有菲律宾、新加坡、越南的女性,所涉区域广泛。

中国籍女性中海南本地女性受害最为严重。168例个案中有129例是海南本地女性,包含58名黎族女性和1名苗族女性,至少有39处慰安所中出现过海南女性的身影。从文史资料上看,本地女性除了在慰安所内遭受性暴力外,最常见的受害方式是被日军强行关押在据点、营地、炮楼。按照海南省现行行政区划,海南籍受害者中,保亭县女性共31人,人数最多,其次是陵水县22人、临高县14人。个案统计偏向这几个市县,一方面是因为日军在这些地区设立了“战地后勤服务队”,强征“慰安妇”,另一方面也与这几个地区较早开展“慰安妇”史实调研、资料较全面有关。

中国台湾和香港地区的女性在海南受害情况也较严重。个案中有16名“慰安妇”来自台湾,涉及的慰安所有25处。早在占领海南之前,日军就制定了按照“台湾经验”来改造海南的计划,要将海南建设成为像台湾一样的海外殖民地。占领海南后,日本政府实行了主要针对日本本土、中国台湾、朝鲜半岛地区的大规模移民,台湾成为较早向海南输送“慰安妇”的地区之一。1939年3月1日,在三亚的“慰安妇”有50人,她们都是从高雄被强征到三亚的。1941年后,随着战争形势的变化,台籍“慰安妇”开始进入东南亚地区,但海南仍是主要目的地之一。台籍“慰安妇”制度受害幸存者阿乖曾回忆,与她同队的二十几名女孩有一部分被送往菲律宾,另一部分被送往海南。香港地区的受害女性在个案中有5人,但资料显示1941年太平洋战争爆发后,日军大量强征香港女性,主要将她们运至位于海南的东方、八所、宝桥的慰安所内。仅文史资料记录自1942年起从香港被以招工名义诱骗而来海南的至少有300多人。综上推测,台湾和香港两地在海南受害女性至少有千人。

来自中国其他省份的受害女性以广东籍最多,个案中有曾在黄流“乐园”慰安所受害的吴惠蓉。另外陵水县新村慰安所、石碌慰安所、北黎西树林中的普通慰安所、万宁县万城慰安所内有许多广东籍女子。另有来自上海、福建、广西、吉林和山东等地的女性在海南受害。

外国籍“慰安妇”主要以朝鲜半岛的女性为主。个案中有辗转在海口、三亚等地受害的朴来顺,以及临高县新盈镇红民街上日军慰安所内的一名朝籍姑娘。有朝籍女性的慰安所共有32处,数量仅次于含有海南籍女性的慰安所。朝籍女性在海南受害的情况有很多记录,根据见证者回忆,海口市中山路附近的7处慰安所内均有朝籍女性,其中“朝日”慰安所专门安顿日、朝籍“慰安妇”。崖县19处慰安所中有13处关有朝籍女性。感恩县北黎村也有2个以朝籍女性为主的慰安所。另据当前资料,除2处以日籍“慰安妇”为主的慰安所外,基本上只要是有日、台籍女性的慰安所内就会有朝籍女性。

日籍“慰安妇”在所有“慰安妇”中等级最高,但总体人数最少。此外,太平洋战争爆发后,还有不少来自菲律宾、新加坡等东南亚地区的女性在海南受害。根据朴来顺的证言,1941年她在海口的慰安所时,同她在一起的有中国台湾、菲律宾的女性。文史资料中记录了临高县新盈镇红民街的慰安所内有一名新加坡女子。另外根据苏智良等人的调研,文昌县文炳村据点有一名20岁左右的越南籍女性傅妚五,因被日军强抓而不幸受害。

(三) “慰安妇”制度受害者总人数估算

关于海南“慰安妇”制度受害总人数,很多专家学者及团队都曾进行过区域性统计或整体推测。苏智良等认为海南的“慰安妇”受害总人数在万人以上,海南省“抗损”课题组统计全省“慰安妇”人数为5200人,杜汉文推测为3500人以上。在具体人数上,符和积曾统计过海南4地的慰安所中的“慰安妇”人数为1300多人,杜汉文统计了28处慰安所和11个“战地后勤服务队”中的受害者共1327名,2018年“抗损”课题组统计了海南10个市县的受害人数约为1737人。

在前人研究成果的基础上,估算海南“慰安妇”制度受害总人数还需综合慰安所、日军驻军和在海南日本人情况来进行综合判断。首先,通过分析慰安所和日军据点概况,可以大致得出每个慰安所内“慰安妇”人数的参考范围。海南慰安所中的“慰安妇”人数基本在10-30人之间,每个据点内的受害人数基本在8-10人之间。在具体计算时,根据不同市县的基本概况,取常见值或中间值,对缺乏数据记录的地点进行估算。例如海口市内慰安所的人数在十几人至三十几人之间,则按平均每处20人计。崖县30多人的慰安所比较常见,故崖县可以按每处30人计。其次,现有资料中有的记录了一部分慰安所和据点内受害女性的具体人数,结合前人的统计和单个受害地点人数参考值,可以估算抗战时期海南16个市县大概的受害人数,详情参见表4。

表4 抗战时期海南各市县“慰安妇”人数估计

仅表4中估算的海南日军“慰安妇”总人数已有3000余人。而抗战时期日军曾在海南设立过360多处据点,几乎每个据点内都有“慰安妇”。去掉目前已知的93处慰安所,以及有据可查的30多处日军据点,尚有240多处可能存在的慰安所,即使每处仅以10名“慰安妇”计,至少还有2400名受害女性,那么整个海南的“慰安妇”人数应不少于5000人。

海南的驻军情况也是推断“慰安妇”总人数的重要依据。抗战时期海南的日军总兵力共有2万余人,其中一线作战兵力超过1万人。同时为了增加殖民开发的效率,赴海南参与“开发”的日本侨民总数逐年上升,至1944年增加至约3万人。这部分人员不是严格意义上的驻军,但从史料上看,有不少专门为他们设立的慰安所,显然他们也是日军实施“慰安妇”制度的参与者和推手。以1944年的数据为例,当时日军在海南的作战兵力共计15730人、岛内开发人员以30000人计、海南警备府人员以10000人计,则总体“驻军”人数共约55730人,代入公式可知当时海南“慰安妇”人数大概在6800-7700人。

这已经是战争后期的数字,考虑到战争前期在海南参与开发的日本侨民数量并没有这么高,且太平洋战争爆发后,驻海南日军大规模撤往中国香港、东南亚地区,岛上的“慰安妇”人数甚至出现了饱和,开始调往其他地区,因此可以将7000作为参考上限,估测海南至少有5000-7000名受害女性。

三、海南“慰安妇”制度实施的个性特征

日军“慰安妇”制度在海南的实施除了与其他地区的共性外,还存在几个显著的个性特征,其中具有代表性的是台拓企业深度参与,以及以“战地后勤服务队”为代表的对“慰安妇”制度受害女性的双重压迫。这也是海南特有的两种不同形态的“慰安妇”制度运作形式。同时,“慰安妇”制度在海南实施的过程中也呈现出明显的区域流动性和等级差异,凸显了海南被纳入日本国家战争策略之中的特点。

(一) 台拓与“慰安妇”制度

台拓是台湾总督府与部分日本政府或军队有密切往来的台、日企业共同出资成立的所谓“国策会社”,从成立之初就是为了推进日本政府在华南、南洋一带的拓殖事业。在日军占领海南初期,“慰安妇”制度的实施与台拓有着密切的关系。在台拓处理“慰安妇”事宜的过程中,逐渐形成了一条“中介化”的“慰安妇”制度运行模式,与后来日军占领区域深入岛内腹地和广大农村地区,进而实行赤裸裸的性掠夺以发展“慰安妇”制度有所不同。

1939年4月,台拓在承建海口市海军慰安所时,由于缺乏技术人员,将工程承包给了海南当地建筑协会的田村组合资会社,自己则负责材料供给。考虑到帮助军方运营慰安所会对公司日后的声誉不利,台拓又与自己的子公司——福大公司,签订“海南岛经济工作协议”,委托福大公司代理相应的融资工作,以避免在具体工作中触及台拓本身。1939年5月,福大公司向在海南崖县经营海军慰安所的日侨叶玉友七放贷18000元,并特别表示:“又关于本融资案对外部必表示其仅止于福大公司与叶玉氏之关系,避免招致本公司与此有关之任何误解……”1939年6月初,海口的海军慰安所竣工,福大公司又向慰安所经营者奥田甚三郎、福井米三郎贷款3万元支持其租赁已竣工的慰安所建筑,命名为花月、竹之家料理店(1940年2月后与“花月”分离出来改为一般餐馆独立经营)并投入运营。同年4、5月间,上述三名慰安所经营人员应台湾总督府临时南支调查局和台拓的委托,陆续从台北、冲绳等地征集36名“特要员”“台拓慰安有关人员”,包括艺妓、酌妇、老鸨、厨师、杂役等,乘坐“金令丸”号从台湾基隆出发,前往海口和三亚。

至此,日本海军形成了以台湾总督府为中介、以台拓为代表的台日企业为操盘手、慰安所经营者为承接人的一套完整的“慰安妇”制度运行流程:由海军军部将“慰安妇”的需求告知台湾总督府,台湾总督府将“订单”交给台拓,台拓通过子公司福大和海南建筑公司等解决融资、人员选定与流转、修建慰安所等工作。同时还可以将部分慰安所建筑工程转包给海南当地的日资企业如田村组,从中赚取利润。在这套流程中,因为有了台湾总督府和台拓做“中间人”,日军摆脱了在海南实施“慰安妇”制度与自己的直接关系,在资金、建设、管理上避免留下线索。例如海口海军慰安所的建筑经费从一开始就没有出现在军方的预算编制中,因此慰安所建筑竣工后,台拓无法向海军索要建筑款,需要向经营者奥田甚三郎每月收取租金,以维持自身利益。然而“依据现时经营状况,实无法征收一百元以上之月租,如此尚不足以支付建筑物之维持费及成本之利息”,遂又提出将该建筑物列为公司财产等解决方案。如此,海军在此过程中,不仅可以通过强征、强卖建材获取额外收益,同时使在海军营区内、为海军服务的慰安所变成了由企业所持产权、个人自负盈亏的私人生意。而台拓也通过将具体经营事宜切割,承包给旗下子公司,转包给其他企业,来掩盖自己与“慰安妇”制度实施的直接关联。

(二) “慰安妇”遭受的双重压迫

除了通过台拓企业间接设立慰安所、征募“慰安妇”外,日军在广大偏远驻地,更多的是直接强征本地女性至据点、军营、炮楼内部或周边建筑物关押。个案中,在此类非专职慰安所内受害的女性占总数的50%以上,其中近六成女性遭受了“战地后勤服务队”这种形态的迫害。“战地后勤服务队”是“慰安妇”制度在海南实施过程中特有的对女性的双重压迫,日军通常从强抓的劳工中挑选品貌良好的女性编为“服务队”成员,也有通过汉奸以做工的名义,胁迫、诱骗驻地周边村庄的女性而强行编入其中。“服务队”成员白天被迫做劳工、晚上做“慰安妇”,其所遭受的身心摧残往往更加严重。

日军强迫她们从事的劳工任务繁重,仅从个案中汇总的就有20多种,有扫地、洗衣、煮饭、挑水等生活事务,有除烟草虫、筛米、种菜、晒盐等农活,还有种草皮、挑石头、修公路、建围墙等涉及基础建设和军事工程的重体力活。劳累一天后,到了晚上不仅要被日军随意侮辱,一些黎族女性甚至还要为日军表演唱歌跳舞等节目。对“服务队”成员的施暴也并不完全按照白天夜晚的时间区分,部分女性曾被日军不分白天黑夜地强暴,或者在白天也被日军军官带到据点进行迫害。由于“战地后勤服务队”成员多为本地女性,她们的人身自由受到了多重威胁及伤害。据保亭县多名受害女性回忆,被编入“服务队”的女性不能像普通劳工那样轮换休息,如果没有日军准许不可轮换,更不能逃跑,否则便以家人、村邻的性命相要挟。即使得到日军允许,在没有轮到自己做工的白天待在家里,晚上也必须去据点为日军提供性服务。陵水县、临高县、琼东县的一些受害者,被亲人保出后又多次被日军以征用劳工的名义抓回,相当于长期被日军以劳工的名义胁迫管制,不得不随叫随到。

目前“战地后勤服务队”一词通常特指海南地区兼具劳工性质的“慰安妇”制度受害形式,但在前人的研究和史料记载中存在一些混淆和多意现象,有必要做进一步梳理区分。

第一,在海南之外,存在许多女性是被日军或“中间人”,以“战地后勤服务队”的名义诱骗、欺诈而成为“慰安妇”。但她们中的一些人来到海南后并不承担劳工任务,而是直接被送到专职慰安所内受害,故这部分女性与实际上的“战地后勤服务队”成员不同。

第二,“战地后勤服务队”与专职慰安所在对女性的迫害模式上虽有所区别,但专职慰安所中也存在逼迫女性做劳工的现象。例如黄有良是被关在陵水县藤桥日军军营内部的慰安所受害,白天她要做杂工,为日军扫地、洗衣服,晚上被日军侵犯。

第三,海南确实有被征募来做劳工的女性,她们并未被冠以“战地后勤服务队”之名,但同样承受着日军的双重压迫。例如1944年在八所、宝桥、石碌地区招来的180多名香港女工,她们来海南原本是为日军做洗衣服工作的,但其实长相漂亮的女工都会被日军霸占,强迫她们提供性服务。

第四,对女性的双重奴役不止存在于海南,据史料记载浙江省、山东省、江苏省、安徽省都有相似的情况,但因这种迫害形式主要源于日军对海南殖民开发的劳工需要,故令在海南的“慰安妇”兼做劳工的目的性、计划性更强,迫害程度也更深。许多受害女性不仅要做缝补浆洗、清扫、做饭一类的轻活,还要挖战壕、打地洞、架桥修路,为日军建设军事工程。

(三) “慰安妇”的等级差异

日军对海南“慰安妇”实施严苛的区别对待,主要体现在衣、食、住、医方面。一般来说等级较高的日、朝籍女性,通常在高档慰安所内服务于日军军官,或在普通慰安所内部有特殊待遇,平日也承担着定期前往据点巡回“慰安”的任务,因此可以穿着由慰安所统一提供的和服,梳妆打扮,饮食由慰安所内的专职伙夫照顾,部分慰安所会从附近的饭店订餐。她们多住在砖木结构公寓式建筑内的单间,如有意外怀孕或生病,也会被送到军方医院进行治疗,或被直接遣返回国。普通慰安所内的其他地区的女性,待遇不及前者,穿的是本民族衣物,普遍以米饭、薯干、一点青菜勉强充饥。琼山县的龙发据点慰安所内,“慰安妇”们还要轮流做饭、洗衣服以维持生活。她们居住的地方多为简单搭建、改造的房子,内部用帘子隔开。她们的医疗条件很差,曾有史料记载石碌矿区慰安所内一名怀孕的“慰安妇”因不停接待日军而流产死亡。而待遇最差的是大量在非专职慰安所内受害的本地女性,她们往往无法及时换洗衣物、吃日军剩下的变质食物、睡在10平方米左右光秃秃的小房间内,一旦怀孕还有可能被直接杀害。

已有大量的调查资料和前人研究成果详细记录了日军在海南实施“慰安妇”制度过程中的歧视现象。除了极端种族主义、军国主义思想作祟外,日军在海南推行的殖民政策、日军驻军情况也影响了“慰安妇”制度在海南的具体形态,从而加重了“慰安妇”的等级差别和歧视的严重性。海南慰安所类型的多层划分和“战地后勤服务队”的出现,说明日军在海南会根据每个驻地的资源条件、驻兵人数、官兵等级,配备不同级别的“慰安”场所。随着战事在岛内的推进,日军内部逐渐显现出兵员不足。1942年日军实行“Y六”作战计划,加强对抗日力量的封锁,扩大岛上各部队的控制范围。但此时驻岛日军多因太平洋战争爆发而陆续南下支援新战场,海南岛上转而配置所谓的“要塞式兵营”。根据日本防卫厅藏《海南警备府战时日志》所载数据,除海口、三亚、嘉积、石浮等极少地点,要塞式据点分散在众多县城、城镇级别以下的地方,兵力主要在十几人至百人间,设立专职慰安所的条件并不充分,只能“利用当地的妇女”。在殖民政策和经济掠夺的作用下,来自日军占领区如海南本地、中国大陆其他省份、香港地区的青年女性沦为劳工资源的一部分,被日军视为可以随时“就地征发”的补给品。而来自日本、朝鲜半岛、中国台湾、东南亚地区的女性则被日军视为可提供性服务的军需品。这使得在据点受害的海南本地女性承受了比大部分专职慰安所内女性更深的苦难。

而在专职慰安所内,一方面确有部分日、朝、台籍女性被日军招募至海南,其待遇和接待日军的强度,都比其他地区的女性好得多。另一方面驻海南日军复杂的兵源构成,军队和殖民开发等相关人员的移民布局,导致日军也要根据这些人员的国别、等级、类别做区分,进一步将通过不同强征手段而来、在不同场所受害的“慰安妇”区别对待。曾有日本士兵回忆:“我看见卫生兵的桌子上的每位‘慰安妇’名字上面,都写有‘将校用’‘士兵用’‘军队附属人员用’的标记,便问:‘这是为什么?’‘啊,这个吗?将校用日本人,士兵用朝鲜人,附属人员用台湾人嘛!’”而来自中国的女性地位最低,在专职慰安所内的待遇也最差。原感恩县八所港地区(今东方市八所镇),慰安所等级分高级、中级、低级,高级慰安所挂着日本菜谱和艺妓的招牌,中级慰安所内有日、朝、台籍女性,低级慰安所是香港姑娘的火坑。

(四) “慰安妇”的轮换与巡回

海南“慰安妇”群体的籍贯构成、慰安所的设置以及“慰安妇”向东南亚地区的调动,都体现出海南“慰安妇”征调过程中与岛外各区域的紧密关联。日军在战争后期实施以少量兵力尽可能对应较大管辖范围的驻军方式,以及在海南各地疯狂设置据点掠夺自然资源,促使岛内的“慰安妇”流动也非常频繁,呈现出慰安所与慰安所之间、慰安所与据点之间的多向轮换和巡回。

在人员结构上,对待海南本地女性,日军会将专职慰安所内的本地女性调往其他市县的慰安所,例如澄迈县的金江市慰安所内的“慰安妇”多数是外县妇女。儋县“赵家园”慰安所中的“慰安妇”,一开始也以临高、文昌两地的女性为主,后来才有了本县的女性。根据目前的资料显示,仅长流新李村慰安所、列楼市慰安所、保亭县“快乐房”慰安所、定安县福音堂慰安所、琼东县石壁市慰安所这5处主要以本地女性为主。168例个案中有47人在专职慰安所内受害,其中被关进当地慰安所的人数不足一半。

慰安所与慰安所之间的“慰安妇”会实行轮换制,一批女性被送到某个慰安所内,过段时间之后会被送往其他慰安所。这也导致了海南许多慰安所内的“慰安妇”人数总是在变动。长流烈文小学慰安所、新李村慰安所、翰林的南慰安所,其内部的“慰安妇”都是从别处运转过来,约一周后再调走。部分慰安所形成了固定的人员轮换模式,定安县南吕军部的慰安所每隔三个月会与嘉积慰安所内的“慰安妇”做对调。石碌慰安所内的“慰安妇”有时也会被调去宝桥或八所的慰安所。琼山红旗镇龙发据点慰安所成为一个实质性的区域“慰安妇”流动站,在此受害的女性不仅要为龙发据点的日军服务,还要与周边另外两个日军据点轮换,每批10-20人。

各辖区、各市镇内规模较大、等级较高的慰安所,会定期分批组织“慰安妇”到较偏远的日军据点做巡回“慰安”。通常由领队带几人或十几人不等,乘汽车前往,完成后再返回。朴来顺在海口市的慰安所时,她和其他受害女性被迫每月一次被带到偏远地区的兵营“慰问”。保亭“战地后勤服务队”的几名受害人也证实,一些装扮华丽的日本籍“慰安妇”每个月乘汽车来到据点待上三四天甚至十余天。在定安县甚至还有日本军方与商人合作组织的巡回“慰安”队,每到一处就会安顿在日军据点内的慰安所,实际上是日军据点里的一个附属机构。

除了专职慰安所向各据点输送“慰安妇”外,也存在日军据点内的“慰安妇”被送到当地慰安所受害的情况,保亭县保城镇的“快乐房”慰安所就是典型一例。每年3月中旬,“快乐房”慰安所都会安置日军从三亚总司令部送来的5-6名进行巡回慰安的“慰安妇”,但同时此地也是保亭当地各据点“战地后勤服务队”中的女性被迫为日军“服务”的地方之一。据曾被迫在慰安所内做清洁工作的亲历者回忆,在“快乐房”慰安所做工时常能见到乌昂扎等“服务队”内的女性在此受害。

四、结语

日军在海南实施的“慰安妇”制度始终配合着日军对海南的整体战略计划,因此呈现出十分明显的特点。海南是日军“南进”计划中的重要基地,占领海南既可以切断中国南方的海上运输线,实现对中国沿海的全面封锁,又可转向对南太平洋地区的控制。以此为指导所推行的军事行动、驻军分布、驻军形态,直接影响了慰安所的时空分布。大量远离市镇、交通不便的农村地区所实施的要塞式驻军和军队内部的等级划分,加剧了日军针对当地女性的强征迫害,和以巡回“慰安”等形式频繁出现的岛内“慰安妇”人员流动。海南作为一个资源丰富的热带岛屿,满足了日军补充国内紧缺必需物资的需求。因此自占领伊始,日军同步引进台拓等日殖企业,在岛内各处设立发电站、码头、矿区、伐木厂等用于经济殖民的设施,并为相关人员设立专门的慰安所,导致了慰安所类型进一步呈现出多样化的特征。通过大规模移民和就地强征占领区女性等途径,在满足殖民开发所需大量劳动力的同时,造成了各国家和地区、各类型人员频繁的区域流动,扩大了海南“慰安妇”受害女性的国籍、籍贯构成,加深了对不同地区“慰安妇”的民族歧视,更让大量本地女性遭受了“强制劳工”和“慰安妇”的双重迫害。

综上所述,日军“慰安妇”制度在海南的实施是日本战争支援体系的重要组成部分,始终与战争动向紧密贴合,其整体特征和具体过程又深受日军对海南战略的影响。日军在海南实施“慰安妇”制度的历史,是日本系统性国家犯罪的体现,亦是日本对外殖民剥削的有力证据。