益贫式增长与包容性政策的耦合:中国减贫成就的经验启示

孙伯驰,吕光明

北京师范大学 统计学院,北京 100875

贫困是人类社会的顽疾,消除贫困依然是当今世界面临的最大挑战。作为人口数量巨大的发展中国家,中华人民共和国成立时面临一穷二白、百业凋敝的困难局面,直至改革开放之初,按照世界银行购买力平价法(2011PPP)每人每天1.9美元的国际贫困标准,1981年中国的贫困发生率高达88.1%(1)数据来自世界银行PovcalNet。。

改革开放引领中国经济社会发展迈入新的历史阶段,随之也取得了卓著的减贫成效,特别是党的十八大以来中国组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战,最终“提前十年实现联合国二○三○年可持续发展议程减贫目标,历史性地解决了绝对贫困问题”(2)《外交部:中国摆脱绝对贫困为世界范围内消除贫困作出历史性贡献》,《人民日报》,2021年3月11日,第1版。,谱写了人类反贫困历史新篇章。作为一个人口大国,中国在减贫方面取得举世瞩目的成就对全球经济发展和减贫具有重要意义。而这一成就引发了一系列重大理论和政策问题:中国消除绝对贫困的经验是什么?是否有可供其他发展中国家借鉴和参考的普适性经验?这些问题的答案不仅是长期坚持并不断发展脱贫攻坚精神、接续推进乡村全面振兴和扎实推进共同富裕的战略之需,也可以为其他发展中国家选择适合自身的减贫发展道路从而早日实现联合国可持续发展减贫目标提供一种可资借鉴的模式。

一、中国减贫的国际贡献与核心经验

从国际减贫理论看,减贫主要取决于两个方面:一是经济增长。减少贫困是大多数发展中国家经济增长过程中的重要任务。实际上,经济增长只是减少贫困的基本条件,并非所有的经济增长都伴随着贫困的减少,只有益贫式的经济增长才能使贫困人口真正从经济增长中受益(3)I.Zorgui,H.Ayed and S.Jaouadi,“Assessment of the Impact of Pro-poor Growth on Poverty in Developing Countries”,Business and Economic Research,2016,6(2),pp.255-264.。21世纪以来撒哈拉以南的非洲众多国家经济迅速增长,成为世界经济发展最快的地区之一,但这些国家对经济增长贡献最大的部门并非广大贫困群体参与就业的部门(4)李小云、季岚岚:《国际减贫视角下的中国扶贫——贫困治理的相关经验》,《国外社会科学》,2020年第6期。。这就是增长与减贫脱节的典型案例。二是不平等程度。经济增长的减贫作用还受到不平等程度的影响,并不是所有人都能平等地分享经济增长的成果,不平等程度的加剧会削弱经济增长的减贫效果(5)G.Wan,T.Wu and Y.Zhang,“The Decline of Income Inequality in China:Assessments and Explanations”,Asian Economic Papers,2018,17(3),pp.115-140.。第二次世界大战结束后,拉丁美洲长期保持着较高的经济增长速度,但该地区长期存在严重失衡的收入分配问题导致许多贫困家庭没有从经济增长中受益,降低贫困发生率的进程尤为缓慢(6)闫坤、孟艳:《反贫困实践的国际比较及启示》,《国外社会科学》,2016年第4期。。

中国的减贫实践在汲取国际减贫理论思想的基础上,通过实践创新形成了具有鲜明本国特色的减贫经验。这既是一个从普遍性到特殊性的知识生产过程,也是新的普遍性知识孕育的过程(7)郑宇:《贫困治理的渐进平衡模式:基于中国经验的理论建构与检验》,《中国社会科学》,2022年第2期。。改革开放以来中国的减贫经历充分展示了经济增长、不平等程度与贫困减少之间的关系。具体而言,以农业发展、工业化和城市化为核心要素的经济增长在不同时段扮演着大规模减贫的重要角色,三者构成了益贫式经济增长的主要内容。新世纪以来,由于不平等程度的快速上升在一定程度上削弱了减贫效果,中国政府采取了一系列具有包容性的社会发展政策,在减贫方面同样发挥重要的作用。近十余年来,有关中国减贫经验的交流更多地集中于改革开放以来高速持续的经济增长(8)陈济冬、曹玉瑾、张也驰:《在持续稳定增长中减贫:我国的减贫历程与经验启示》,《改革》,2020年第6期。,或是一系列扶贫政策、措施(9)董向荣:《中国普惠型发展的减贫绩效:国际比较与理论思考》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》,2020年第6期。,鲜有研究将二者纳入到统一的分析框架来窥探中国减贫逻辑的全貌。在具有鲜明本土特色的中国减贫实践中总结出发展中国家普遍适用的减贫经验研究更是鲜有涉及。益贫式增长是中国实现大规模减贫最重要的特征,为包容性政策提供了物质基础,而包容性政策缓解了益贫式增长减贫边际效应不断下降的趋势,并为益贫式增长提供额外的动力,二者的耦合形成了可供国际社会尤其是其他发展中国家借鉴和学习的中国方案。

(一)中国减贫的国际贡献

消除全球极端贫困是联合国千年发展目标(Millennium Development Goals,MDGs)和可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)的首要任务。作为千年发展目标和可持续发展目标的193个签署国之一,中国倡导“携手共建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体”的理念,中国减贫不仅解决好了自身的贫困问题,而且也为加速全球减贫进程做出了卓著贡献。根据世界银行数据显示(见图1),采取每人每天1.9美元的国际贫困标准,1990~2020年中国贫困人口减少7.5亿,占世界同期减少量的63.7%。若将时间维度扩大至1981~2020年,中国贫困人口的减少量增至8.7亿,占世界同期的比例提升至73.5%。分时段来看,1981~1990年,中国贫困人口的减少量为1.23亿,同期世界贫困人口减少量仅为0.12亿;之后的1990~2002年,中国贫困人口减少了3.46亿,仍超过世界贫困人口减少量(3.02亿)(10)1981~2020年和1990~2002年中国极端贫困人口减少量超过同期世界的减少量,说明中国以外其他国家出现了返贫和新致贫现象。;随后的2002~2012年,中国贫困人口减少量为3.18亿,占世界同期减少量的45.6%;2012~2020年,中国打响脱贫攻坚战,贫困人口累计减少0.85亿,占世界同期减少量的48.4%。相比于改革开放以来中国经济增长对世界贡献超过30%的“中国奇迹”(11)《当惊世界殊——中国经济奇迹是如何创造的?》,《人民日报》,2019年8月2日,第7版。,中国的减贫成就可当之无愧地被誉为“中国神话”。

图1 1.9美元/天标准下1981~2020年中国和世界贫困人口数量注:2017~2020年中国贫困人口和2018~2020年世界贫困人口数量根据《2021年可持续发展目标报告》提供的1.9美元/天的贫困发生率数据计算得到,其余数据来自世界银行PovcalNet。

与主要发展中国家和地区相比,中国减贫绩效依然突出。改革开放之初,中国处于普遍贫困状态,极端贫困人口的比例明显高于全球平均水平和其他发展中国家。改革开放以来,中国通过调整经济发展战略和出台社会发展政策有效实现了消除贫困的目标。根据表1可知,1990年,中国的贫困发生率为66.3%,印度为48.8%,印度尼西亚为54.9%,撒哈拉以南的非洲地区为55.2%,巴西为21.5%。在MDGs实施的1990~2015年间,中国的贫困发生率下降了65.6个百分点,印度下降了36个百分点,印度尼西亚下降了49.1个百分点,撒哈拉以南的非洲地区下降13.2个百分点,巴西下降18.3个百分点。中国不仅超额完成了极端贫困人口比率减少一半的目标,且贫困发生率的下降幅度明显超过同期主要发展中国家和地区。

到2020年,中国消除了绝对贫困,而其他发展中国家和地区仍然存在一定比例的极端贫困人口。2020年暴发的新冠疫情拖慢了世界减贫进程,全球贫困发生率由2019年的8.4%上升至2020年的9.5%,一些发展中国家和地区也发生了类似的情形,这意味着过去3年的扶贫进展都被抹去,而中国能持续实现贫困人口脱贫且不返贫,这更是难能可贵。以世界银行低于3%贫困发生率的标准来衡量(12)The World Bank Group,“A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity:Concepts,Data,and the Twin Goals”,Policy Research Report,2014年10月16日,https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0361-1,2022年1月10日。,中国在2013年就先于其他发展中国家和地区消除了赤贫。以更严格的SDGs1实现零贫困的标准来衡量(13)2015年联合国大会第七十届会议通过的《联合国2030年可持续发展议程》提出的SGDs1为:“到2030年,在世界所有人口中消除极端贫困”,即基于国际贫困线的全球、区域及国家一级的贫困发生率等于0。,相比于其他发展中国家和地区,2015年中国的贫困发生率就已进入了“0时代”。已有研究发现,一旦发展中国家以1.9美元/天贫困标准衡量得到的贫困发生率达到3%左右时,减贫的进程通常会大幅放缓(14)M.Ravallion,“SDG1:The Last Three Percent”,Working Papers No.527,Center for Global Development,2020年3月30日,https://www.cgdev.org/publication/sdg1-last-three-percent,2022年2月11日。。即使是减少极端贫困最成功的马来西亚,贫困发生率从3%降至几乎为0也花费了30多年的时间(15)根据PovcalNet的数据,1.9美元/天的标准下马来西亚的贫困发生率从1984年的2.9%下降至2016年的0.01%。,而中国的贫困发生率从2012年的6.5%左右降至2020年的接近0仅经历了不到八年时间。

可见,无论按照哪种标准来衡量,中国所取得的减贫成就是任何一个发展中国家都难以企及的。中国消除绝对贫困,不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件,也是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件,为全球减贫发展和人类文明进步作出了重大贡献。

(二)国际减贫理论视角下的中国智慧

经过实践淬炼过的有益知识和理念是特定类型的公共品。将中国成功的减贫实践经验凝练为中国智慧,以中国方案的形式提供给发展中国家作为一种可能的发展道路选择,无疑是中国对全球减贫事业作出的更大贡献。

改革开放以来中国实现大规模减贫的最大“法宝”在于经济增长的益贫性质(16)于乐荣、李小云:《中国益贫经济增长的时期特征及减贫机制》,《贵州社会科学》,2019年第8期。。“益贫式增长”是对“涓滴理论”作为减贫理论基础的一种反思。涓滴理论认为,穷人的收入会因经济增长而增加,贫困问题会随着经济增长而消失,因此主张通过市场的作用由优先发展起来的群体带动其他社会阶层发展,而无需给贫困群体特别的优惠(17)杨灿明:《中国战胜农村贫困的百年实践探索与理论创新》,《管理世界》,2021第11期。。然而,许多国家的实践结果并没有完全符合涓滴理论的逻辑和预测,相反,众多发展中国家在经历史无前例的经济增长的同时,收入差距问题也在日益恶化,贫困减少的目标难以实现。对此,许多国际组织和发展机构均重铸了社会发展目标,在强调经济增长的同时重点关注贫困群体是否能从增长中受益,寻求更有利于穷人的经济增长方式,亦即“益贫式增长”。

现实中,益贫式增长更多地是国际组织广泛提及的一种发展理念,而并非严格的经济学定义,故而对益贫式增长的测度也存在不同的理解方式。OECD认为,当穷人的收入增长率大于零时,该增长就是益贫的。这一观点在本质上属于涓滴理论,穷人任何程度的收入增长都是益贫的,即使远远低于全社会平均收入增长(18)OECD,“Promoting Pro-poor Growth:Policy Guidance for Donors”,Organisation for Economic Co-operation and Development,2007年2月16日,https://www.oecd-ilibrary.org/development/promoting-pro-poor-growth_9789264024786-en,2022年2月8日。。White和Anderson提出了绝对益贫式增长,即穷人获得的增长的绝对利益要等于或大于非穷人(19)H.White and E.Anderson,“Growth versus Distribution:Does the Pattern of Growth Matter?”,Development Policy Review,2001,19(3),pp.267-289.。实际上,这是实现益贫式增长的最高要求,但在实践中难以达成。相对益贫式增长要求穷人从经济增长中的受益比例要高于非穷人,或是说穷人的收入增长率高于平均收入增长率。这一定义表明的是经济增长和不平等程度改善的并行发生,并在后续研究中得到广泛的应用(20)N.Kakwani,M.Neri and H.H.Son,“Linkages between Pro-poor Growth,Social Programs and Labor Market:The Recent Brazilian Experience”,World Development,2010,38(6),pp.881-894;范从来、谢超峰:《益贫式经济增长与中国特色社会主义共同富裕的实现》,《中国经济问题》,2018年第2期;R.H.Kacem and S.B.H.Kacem,“Measuring Pro-poor Growth:A Comparative Study and a Fuzzy Logic-based Method”,African Journal of Economic and Management Studies,2020,12(1),pp.137-150。。

表2通过计算各项收入指标的年均增长率并对比贫困发生率累计下降幅度,来判断中国的经济增长是否具有益贫性质(21)如无特别说明,文中使用的人均GDP均为剔除价格增长的实际值,以1981年为基期。。可以看出,1981~2020年中国经济持续高速增长,人均GDP年均增长率为8.4%,按照世界银行1.9美元/天标准测算的贫困发生率年均减少率为14.5%。同期城镇居民和农村居民人均可支配收入增长率分别为12.2%和11.8%,均低于2002~2020年贫困地区居民人均可支配收入增长率13.4%。尽管由于贫困监测调查制度尚未建立,1981~1990年和1990~2002年两个时段贫困地区居民人均可支配收入增长率数据缺失,但2002~2012年和2012~2020年两个时段的增长率均高于城镇居民和农村居民,展示出中国经济增长的过程中穷人的受益比例要高于非穷人。

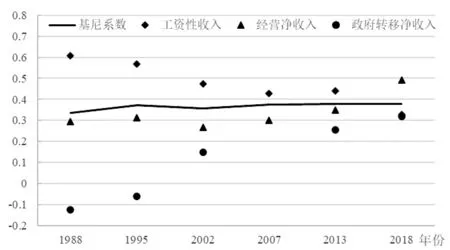

图2同样可以反映出改革开放以来中国的经济增长与贫困的减少呈现同步变化趋势,也表明中国的经济增长具有典型的益贫性特征。具体而言,1981~2019年中国的收入分配状况经历了由相对均等到较大的不平等的变化。1981~1990年基尼系数缓慢上升,但始终位于0.3以下;1993~2002年基尼系数快速提升,突破了0.4的警戒线;2008年以后不平等程度有所下降,但基尼系数仍然高位运行。经济增长与贫困减少之间并非单纯的线性关系,经济增长的减贫成效还会受到不平等状况的影响。从表3可以看出,1981~2019年贫困发生率对人均GDP的弹性的绝对值为1.84,意味着人均GDP增长1%能够促使贫困发生率下降1.84%。表3的最后一列显示,在控制不平等因素后,贫困发生率对人均GDP的弹性的绝对值为3.06,相比于控制不平等因素前明显增加。这一结果表明即使经济增长模式是益贫式的,相对公平的收入分配状况也能够放大经济增长的减贫外溢。

图2 1981~2020年中国经济增长、不平等程度和贫困发生率的变化趋势注:数据来自相关年份《中国统计年鉴》、世界收入不平等数据库(WIID)和《2021年可持续发展目标报告》。

表3 中国不同时段经济增长、不平等程度和贫困减少的关系

不难看出,中国自改革开放以来之所以能够取得比其他发展中国家更加瞩目的减贫成就,最重要的原因在于经济增长是益贫式的。当然,由于经济增长和收入分配状况的作用,不同时段的减贫速度存在明显差异。

1981~1990年,中国人均GDP保持了较快的增速,但低于1981~2020年的平均水平,贫困发生率的下降幅度也是所有时段中最慢的。该时段整个社会的收入不平等程度较低,广大的贫困人口能够从经济增长中大面积获益。贫困发生率对人均GDP的弹性的绝对值在控制不平等程度前后变化不大。

1990~2002年,中国经济增长速度明显提升,贫困发生率下降速度也随之提升。但这一时段收入不平等程度也日趋严重,农村居民人均可支配收入增长率低于城镇居民,经济增长的益贫性质有所褪色;在1993~2002年这一时段,贫困发生率对人均GDP的弹性的绝对值在控制不平等程度前为0.75,控制后提升至1.25,表明不平等程度的上升弱化了经济增长的减贫效应。

2002~2012年,中国人均GDP依然保持高速增长态势,收入不平等程度继续上升。然而,同期贫困地区居民人均可支配收入增长率高于城镇居民和农村居民,贫困发生率下降速度进一步加快,2005~2012年贫困发生率对人均GDP的弹性的绝对值相较前期明显提高。经济增长之所以能再次展现益贫特征并发挥减贫效果,是因为这一时段中国政府出台了一系列包容性的社会发展政策改善了收入分配状况。

2012~2020年,中国经济增速有所放缓,收入不平等程度尽管有所下降但仍处高位。这一时段的农村居民收入增长速度特别是贫困地区居民人均可支配收入增长率相较于前期并未出现明显下降。同时,贫困发生率的下降速度是所有时段中最快的,高达35.3%。在面临效率和公平双重挑战下,中国仍然能实现大规模减贫主要依靠精准扶贫政策。

不难看出,改革开放以来中国的减贫经历显示了益贫式经济增长模式与包容性社会发展政策的耦合关系。

二、益贫式增长的减贫机制

农业发展、工业化和城市化共同构成了中国益贫式经济增长的主要动力。根据图3所示,改革开放之初,由于农村经济体制改革释放的强大的制度效益促进了农业的快速发展,1981~1984年农业对经济增长的贡献程度处于领先地位,农业的持续发展构成了中国大规模减贫的主要动力。后来,随着工业化以及城市化的进程加快,中国的经济结构出现了转型,二三产业成为拉动经济增长的主导力量,也构成了中国减贫最主要的动力来源。在大多数年份,第二产业对经济增长的贡献程度超过第三产业,直到2014年第三产业开始超过了第二产业,并逐渐走强。正是由于不同产业部门对经济增长保持长期的正向拉动作用使得经济增长总体趋势稳定,各个产业部门的劳动力都能够从经济增长中普遍获益。

图3 第一、二、三产业对经济增长的贡献程度注:数据来自相关年份《中国统计年鉴》。

(一)农业发展的减贫机制

改革开放初期,中国农业实现了超常规增长,成为当时中国贫困减少的主要动力。根据表4和图1,1981~1990年,农业产值由1149.8亿元增长至1959.4亿元,年均增长率为6.1%(22)农业产值为剔除价格增长的实际值,以1981年为基期。。农村贫困人口由1981年的8.8亿下降到1990年的7.5亿。中国农业发展能够有效减贫的路径主要体现在以下四个方面:

第一,农村地区实行家庭联产承包责任制赋予农民更多的土地经营自主权,农业生产激励不足的问题得到解决,促进了农业部门的快速增长和贫困群体的增收。该时段农业产出增长的49.6%可归因于家庭联产承包责任制的制度贡献(23)J.Y.Lin,“Rural Reforms and Agricultural Growth in China”,American Economic Review,1992,82(1),pp.34-51.。

第二,实行农产品统购统销制度改革,提高了农产品的市场化程度。正是这一市场化的改革措施改善了农产品的交易条件,提高了农产品的交易价格,最终为农民带来实质增收的效果。1981~1990年,农村居民人均纯收入从223.4元增长到686.3元,年均增长率为13.3%;农村居民人均农业收入从71.8元增长至456.0元,年均增长率为22.8%。

第三,较低的收入不平等程度保证了广大农村居民都能够从农村经济增长中普遍受益。家庭联产承包责任制使得农村居民的土地拥有相对平等,且改革开放之前的平均主义分配政策使得收入分配状况相对平等,两项措施确保了农民收入差距没有明显扩大。农村地区的基尼系数从1981年的0.247缓慢上升到1990年的0.306,较低的收入不平等程度为经济增长普惠广大农村贫困人口提供了保障。

第四,持续走低的人口增长率提高了农业净增长率。计划生育政策的实行使得改革开放以来中国的人口增长率一直低于1.7%,这在客观上提高了农业净增长率,促进了农民人均收入的增加和贫困人口的减少。在国际减贫经验交流中,关于人口增长率对减贫的影响经常被忽略。在过去的十年中,撒哈拉以南的非洲地区农业增长率约为3.4%,这相当于中国的常规农业增长率,但人口增长率高达2.7%左右,致使农业净增长率偏低,难以有效发挥减贫作用(24)数据来自世界银行数据库,其中农业增长率数据为2010~2020,人口增长率数据为2010~2018。。

表4 1981~1999年中国农村经济增长和收入分配状况

(二)工业化和城市化的减贫机制

首先来看农村工业化的减贫机制。20世纪80年代末,我国农业增长的速度逐步放缓,由超常规增长阶段进入到常规增长阶段。1990~1993年,农业产值年均增长率为3.9%,到1996~1999年下降至3.2%。1990~1999年,农村人均纯收入年均增长率约为14%,低于1981~1990年的增长率。而同期人均农业收入年均增长率为10.7%,也出现大幅回落。显然,由农业超常规发展所支撑的减贫作用有所减弱。改革开放初期农业部门的快速发展产生了大量的农业剩余,在国家出台的一系列扶持政策的推动下迅速转向以社队企业为主要形式的乡镇企业。至此,中国农村工业化开始兴起,乡镇企业异军突起,接续成为中国减贫的新动力。从表5 可知,1980年各类乡镇企业数量大致为142万个,到1996年激增至2336万个;乡镇企业的劳动力人数同期则由3000万增长至13508万,占农村劳动力的比重由9.4%提高至29.4%。农村居民来自乡镇企业的人均纯收入从1980年的15元增长至1999年的765元,年均增长率高达23.0%,远远高于同期农村人均纯收入的增长率。

中国的农村工业化具有典型的益贫特征。中国乡镇企业的从业主体是广大农民,主要从事以农产品为原料的粗加工工业,这种农村工业化模式将农业发展和工业发展有机地联系到一起。一方面,农村贫困人口能够进入到乡镇企业分享工业化和经济增长的成果。另一方面,农村劳动和资本不断向乡镇的转移又会拉升农产品的价格,间接提高了从事农业的农民收入。中国农村工业化的益贫机制形成了发展中国家减贫发展中的独特景象。相比而言,大多数发展中国家工业化的减贫机制缺乏本国农业和工业化过程的有机联系。在过去20 多年中,越南、印度、孟加拉国、柬埔寨、印度尼西亚等东南亚、南亚国家在经济增长和贫困减少上都取得不小的成就。进一步分析可以发现,这些国家在实现快速经济增长之前,农业发展普遍比较缓慢,经济的快速增长主要依靠加工工业拉动。在工业化的起步阶段,这些国家由于缺乏农业的支持,更多依靠外资进行发展,通过劳动密集型的加工工业来带动农村就业和增收。尽管这种模式同样益贫,但过于依赖外部投资的稳定性,一旦全球经济呈现下行态势将严重影响减贫的成效和可持续性。

然后,再看城市化的减贫机制。20世纪90年代后期,乡镇企业的发展遇到了瓶颈,吸纳农村劳动力实现增收的能力日趋下降。由表5可知,1996~2000年,乡镇企业数量、劳动力人数以及占农村劳动力的比重全面走低,来自乡镇企业的人均纯收入的年均增长率仅为6.8%。2001年加入WTO后,中国开放程度进一步加深,开始大规模吸引外资。在外资的推动下,中国的沿海地区形成了规模庞大的劳动密集型工业化基地,吸引了大量农村剩余劳动力涌入到城市进行务工。根据表6,2002~2020年,城市化率从39.1%提升至63.9%。随着城市化进程的不断推进,中国农民工数量从2002年的10470万人增加至2020年的28560万人。2020年,乡村就业人员总数为28793万人,农民工数量占比高达99.2%,这意味着非农就业已经成为农村劳动人口最主要的就业形式。伴随着农民工数量的增加,农民工的工资水平也呈现持续上涨态势,月收入水平由2002年的636元/人增长到2020年的4072元/人,年均增长10.9%。

表5 中国的乡镇企业数量、劳动力人数与收入状况

表6 中国的农民工数量、平均工资水平与城市化率

城市化背景下的农村劳动力流动的减贫效应是多方面的:一是城市化本身具有减贫效应。工业和服务业的报酬高于农业部门,城市相比农村能够享受到更高质量的公共服务,农村人口进入城市意味着收入和福利的提升。二是农村流动人口获得的收入通过汇款可以改善农村家庭的生活条件,降低非货币维度贫困,如子女教育、老人医疗和住房等。三是农村人口向城市转移减少了农村从事农业群体的数量,有利于农业进行规模化经营和劳动生产率的提升,促进农业收入水平相应提高。

城市化能够产生减贫效应的关键在于,城市化是农村流动人口提高收入的载体,城市化的进程不断加快意味着农村人口获取更高收入水平的机会增加。相比而言,大部分撒哈拉以南的非洲国家的城市化主要依靠出口农业和工业生产的原材料获取财富,进一步发展服务业、零售业,这种城市化的过程普遍缺乏工业化的积累,导致制造业产出较为落后,产品附加值极低,劳动力收入水平有限。因此,撒哈拉以南的非洲国家的城市化难以有效地推动贫困减少,城市化的结果只是将农村贫困人口转移到城市并加剧城市贫困。

事后来看,益贫式增长具有一条鲜明的逻辑主线,通过体制和机制使农村剩余劳动力退出低生产率和低回报率的产业,分别在城乡、地区和产业之间充分流动并进行重新配置,进入到生产率和收入更高的产业,通过要素积累和资源重新配置实现高速经济增长。相关研究发现,1978~2015年我国劳动力人均GDP增长了16.7倍,其中的44%由劳动力资源的重新配置引致(25)蔡昉:《中国经济改革效应分析——劳动力重新配置的视角》,《经济研究》,2017年第7期。。经济增长过程中伴随着非农就业劳动参与率的提高以及就业的扩大,通过这种重新配置效应和数量效应,农村劳动力及其家庭在经济增长中提高了收入,改善了生活水平。

益贫式的经济增长模式使农村居民收入水平提高的同时,收入来源也日趋丰富。由图4可知(26)图4和图5的数据来自王中华、岳希明:《收入增长、收入差距与农村减贫》,《中国工业经济》,2021年第9期。,由于农村经济体制改革释放的制度红利,经营净收入起初为农村居民最主要的收入来源;随着工业化以及城市化的进程加快,制造业和服务业的迅速发展为广大农村劳动力提供了广泛的就业机会,工资性收入大幅增加。在随后的年份中,经营净收入占可支配收入的比重不断下降,工资性收入占可支配收入的比重迅速上升,直到2013年前后成为了农村居民最主要的收入来源。

图4 农村居民分项收入构成情况

图5进一步利用集中指数(Concentration Index)来判断某项收入的分布是集中于低收入群体还是高收入群体,而可支配收入的集中率表示基尼系数。可以看出工资性收入的集中指数呈现明显的下降趋势,最终低于基尼系数,这意味着低收入群体获得的工资性收入比高收入群体增长得更快,具有益贫性质。经营净收入的集中指数在2002年之前呈下降趋势,展现出益贫特征,但在随后的年份上升势头强劲,最终高于基尼系数,表明经营净收入的分布更加集中于高收入群体。此外,图4和图5还显示出在2002年之后政府转移净收入占可支配收入的比重不断增长,且政府转移净收入的集中指数始终小于基尼系数,这说明,除了益贫式经济增长外,包容性的社会发展政策在减贫过程中同样发挥了重要作用。

图5 农村居民可支配收入基尼系数及分项收入集中指数

三、包容性政策的减贫机制

持续上升的不平等程度会影响经济增长的减贫效果,从而削弱减贫成果。益贫式增长实际上是以市场化改革为主体的纳入低收入群体的增长模式。一些沉淀在社会底部的贫困群体由于社会排斥以及权利缺失难以平等地获得市场准入机会。在这种情况下,即使经济增长模式是益贫式的,经济增长过程中分配不平等程度的加剧也是难以避免的,这就导致益贫式增长减贫的边际效益逐渐递减。根据前文,在收入分配相对公平的条件下,益贫式增长的减贫外溢会显著放大。从这一视角出发,能够改善收入不平等的包容性社会发展政策自然就成为中国减贫的另一“法宝”。中国的包容性社会发展政策主要有两类:一是面向贫困群体的瞄准型社会发展政策,二是面向全体农村居民的普惠式社会发展政策。

(一)瞄准型社会发展政策——开发式扶贫

改革开放以来,沿海地区凭借区位优势和国家政策的支持实现了快速发展。然而,许多偏远的欠发达地区不具备区域经济发展的比较优势,与沿海发达地区的差距越来越大。为了解决欠发达地区的温饱问题,中国政府开始制定一系列开发式扶贫战略,主要包括1982年对甘肃河西、定西和宁夏西海固等三个贫困地区的扶贫开发建设;1986年成立国务院扶贫开发领导小组,建立了以县为单位的目标瞄准机制,在中央层面列支扶贫专项资金,开始实施有组织、有规划、大规模农村开发式扶贫计划;1994年的八七扶贫攻坚计划,力争在7年内基本解决当时8000万农村贫困人口的温饱问题。自实施有规划的开发式扶贫战略以来,贫困地区经济发展显著增强,贫困人口收入持续提升(27)汪三贵:《中国40年大规模减贫:推动力量与制度基础》,《中国人民大学学报》,2018年第6期。。

进入21世纪以来,农村贫困人口的总体分布由普遍贫困变为具有区域化特征,东部地区的贫困发生率显著降低,贫困人口更多集中于一些自然条件恶劣的中西部地区。即使是在贫困县内,贫困人口和非贫困人口的空间分化也愈发明显。扶贫政策难以真正瞄准贫困群体成为贫困治理工作亟待解决的问题。为此,国务院于2001年5月印发《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010)》,开展整村推进项目,扶贫瞄准单元由县下沉到村。扶贫资金由向县分配转为向村分配,既瞄准了贫困区域,又能够细致甄别贫困群体,提高了扶贫政策的效果。

党的十八大以来,中国社会经济条件发生重大转变。第一,该时段中国经济从高速增长进入到中高速增长的“新常态”阶段,增长动力由要素投入转向以消费和创新为动力,这不利于贫困人口直接受益于经济发展。第二,收入差距依然过大。这会影响经济增长的持续性,同时也会造成经济增长和社会结构对贫困人口的排斥。第三,该时段的贫困状况都是贫中之贫、坚中之坚,贫困人口的深度最深,受到贫困维度的影响最多,减贫难度空前增大。这意味着新时期扶贫工作要采取超常规的扶贫战略。2011年,国务院印发新千年第二个扶贫开发纲要《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》,将农村扶贫救助目标确定为到2020年稳定实现扶贫对象“不愁吃、不愁穿”且“保障义务教育、基本医疗和住房”,并提出扶贫对象要识别到户。为了实现这一目标,2013年中国政府开始将精准扶贫作为减贫工作的基本方略。2015年发布《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,对精准扶贫工作进行了全面部署。总体来看,中国的开发式扶贫战略是在益贫式增长框架下采取的附有弥合区域差距、城乡差距和群体差距性质的减贫政策。

图6 中国农村开发式扶贫政策演进图

(二)普惠式社会发展政策——保障式扶贫

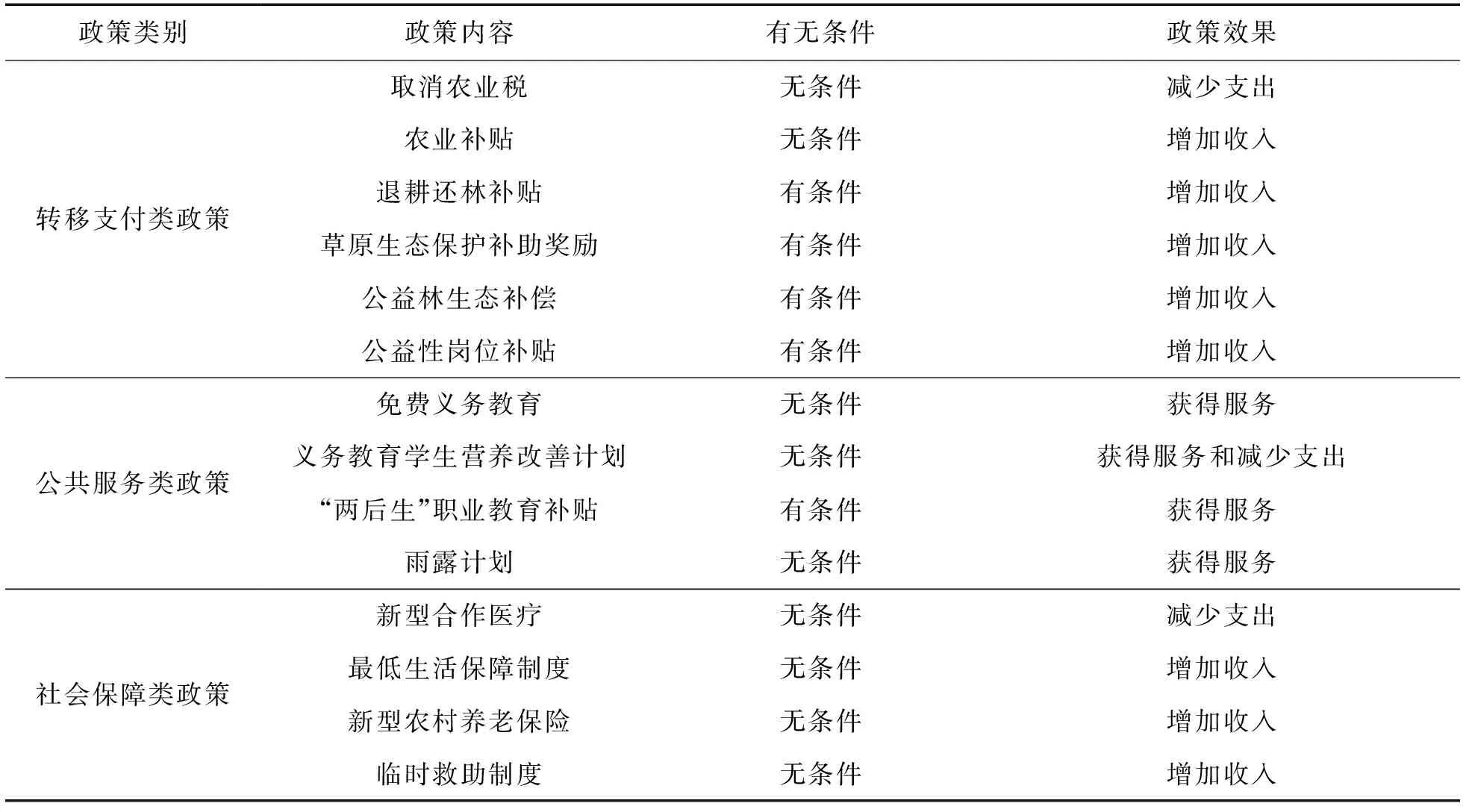

随着经济的高速增长和财政收入的稳步提升,中国政府于2000年开始大幅增加财政转移资金,启动面向农村贫困人口和非贫困人口的多元社会发展政策。中国政府采取的社会发展政策举措主要包括三种类型:一是转移支付类政策,包括减免农业税、农业补贴、生态补贴和公益性岗位补贴等。这类政策主要通过财政转移支付的方式直接减少农户的支出或增加农户的收入,但需要农户采取一定的行动或从事特定的工作,故这类补贴在国际上多被称为有条件的财政转移支付。二是以提升人力资本为基础的公共服务类政策,包括免费义务教育、各类教育补贴以及职业技能培训等,主要通过改善贫困人口的可得教育资源和职业技能培训提升人力资本,促进贫困地区经济发展和贫困人口增收。三是社会保障政策,包括农村最低生活保障制度、新型合作医疗、新型农村养老保险和临时救助制度等,通过建立基本的社会保障网络防止贫困再生或贫困人口的贫困加深。后两类政策主要为无条件的财政转移支付。

总的来说,21世纪以来中国政府逐步建立起包容性的以实现增加收入、减少支出或享受服务为政策效果的社会发展政策体系。正如2016年UNDP报告所提到的:中国的社会政策,特别是自2001年以来,大体上走的是配合人的发展的包容性路线(28)UNDP,“Social Innovation for Inclusive Human Development”,China National Human Development Report 2016,2016年8月19日,https://www.undp.org/zh/china/publications/2016年中国人类发展报告,2022年1月31日。。

表7 中国新世纪以来主要的普惠式社会发展政策

(三)包容性社会发展政策的减贫机制

财政支持是包容性政策发挥减贫效应的基本支撑。无论是瞄准型的开发式扶贫还是普惠式的保障式扶贫,都离不开财政资金的基础保障性作用。近年来,国家在财政扶贫专项资金、财政支农、教育和医疗、社会保障以及就业等方面的支持快速增加。由表8可知,2008年中央财政扶贫专项资金167.3亿元,2020年则增加至1461亿元。2008年农林水支出为4544亿元,教育支出9010.2亿元,社会保障和就业支出6804.3亿元,医疗卫生支出为2757亿元,四项财政支出合计为23115.5亿元,占国家财政总支出的36.9%;2020年四项财政支出合计增长至112093.1亿元,占国家财政总支出的45.6%。益贫式和利民式的国家财政支出保证了各项包容性社会发展政策能够落到实处,充分发挥减贫作用。

表8 包容性社会发展政策财政支出情况

有条件和无条件转移支付政策工具的结合使用是包容性政策发挥减贫效应的中坚力量。从政策工具的角度来看,中国的普惠式社会发展政策可以分成有条件转移支付和无条件转移支付。有条件的转移支付是指以目标群体达到指定要求为前提条件的现金转移支付,例如获得农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生活补助需要符合一定的条件,获取各种职业教育培训补贴需要达到一定的标准。有条件的转移支付的核心要义是通过现金补贴来减少当期贫困,并通过促进家庭成员的人力资本积累来阻断贫困的代际传递,改善收入分配格局(29)郑晓冬、上官霜月、陈典、方向明:《有条件现金转移支付与农村长期减贫:国际经验与中国实践》,《中国农村经济》,2020年第9期。。有条件的转移支付将减贫目标实现与减贫能力提升进行有机的结合,这对于有劳动能力的贫困家庭能够产生减贫的乘数效应。而对于没有劳动能力的家庭,则更多依靠以最低生活保障制度为主的无条件转移支付来提供直接的现金扶持,发挥为农村居民基本生活兜底的生存保护网的作用。需要说明的是,中国的有条件转移支付还包括以生态环境保护和治理为目标的各类生态补贴与公益性岗位补贴,将减贫和生态环境保护相结合,是一种契合经济高质量发展要求的中国特色减贫方式。

瞄准型和普惠式社会发展政策的叠加效应是包容性政策发挥减贫效应的全面保障。瞄准型和普惠式社会发展政策形成了互补关系和工作合力,二者产生的叠加效应使得包容性社会发展政策实现了全方位和全社会扶贫。普惠式社会发展政策不仅促进了农村居民收入的增加,而且缩小了城乡之间的收入差距。对于获得普惠式社会发展政策依然无法脱离贫困陷阱的深度贫困群体,瞄准型社会发展政策为贫困人口提供了多项扶持政策,进而形成政策叠加效应,缩小了农村内部的收入差距,贫困人口得以成功脱贫。精准扶贫阶段坚持“开发式扶贫和保障性扶贫相统筹”,充分体现了瞄准型和普惠式社会发展政策的叠加效应。根据表2和图2,2012~2020年中国人均GDP增长率有所下降,基尼系数处于高位运行,益贫式增长的减贫效应逐渐减弱。在包容性社会发展政策的推动下,农村居民人均可支配收入增长率高于城镇居民,贫困地区居民人均可支配收入增长率高于农村居民,贫困发生率减少速度大幅提升,基本消除了极端贫困。即使是2020年突如其来的新冠疫情影响了贫困地区农民的收入水平,在包容性社会发展政策的支持下,疫情下贫困人口收入的减少并未直接反映在贫困人口数量的增加上。

四、结论与展望

消除贫困,实现经济社会繁荣进步,是世界各国矢志不渝的奋斗目标。第二次世界大战以后,全球化发生了重大调整,许多发展中国家抓住了这一历史机遇实现了自身经济的快速增长,构筑了减贫的经济基础。然而,从全球范围来看,并非所有的经济增长都能带来良好的减贫成效。对此,发展中国家推出了诸多的减贫政策和措施,联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际组织和许多发达国家也为发展中国家提供了多种形式的援助和支持。后续的现实显示这些国内政策和国际援助的效果并不理想,许多国家和地区至今仍然在苦苦探索减贫之道。

作为曾经世界上贫困规模最大、分布范围最广、贫困程度最深的发展中国家,中国改革开放以来以自强不息的发展推动全球减贫进程,成为全球最早实现MDGs减贫目标和提前实现SDGs减贫目标的发展中国家,为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族探索出一条新的路径。改革开放以来中国减贫的基本机制主要包含两个方面:一方面,1978年以来中国保持了40余年的经济高速增长,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,全面小康社会已经实现。这个过程中以家庭联产承包责任制为主的农村经济体制改革所引发的农业增长、其后以乡镇企业驱动的农村工业化以及迅速的城市化构成了中国全部门益贫式的经济增长模式,这是中国短期内实现大规模减贫的主要动力;另一方面,即便是益贫性经济增长模式也无法避免不断扩大的收入差距导致的减贫效益递减的问题,因此中国政府采取包容性的社会发展政策予以应对。

中国的减贫经历也为其他发展中国家未来的减贫工作提供了借鉴经验,主要是:

第一,经济增长中首先驱动农业发展。改革开放之初中国处于普遍贫困状态,贫困人口主要分布在农村地区,农业的快速增长不仅可以解决广大农村贫困人口的基本生存问题,产生的农业剩余通过农产品市场化改革还能够提高农民的收入水平。对于同样是农村存在大量贫困人口的撒哈拉以南的非洲地区,经济呈现持续良好态势的同时农业增长十分有限。农业低产出必然导致农村贫困人口的低收入,大规模减贫难以实现。此外,农业增长产生的农业剩余能够为本国的工业化提供支持,减少对外资的依赖程度。

第二,益贫性城市化。中国的城市化程度伴随着制造业和服务业的发展而不断提升。这就意味着中国的城市化与就业紧密联系,城市化进程的加快带来了就业机会的不断增加。无法为广大农村人口提供就业的城市化不但不会减少农村贫困,反而会加剧城市贫困,例如一些发展中国家城市中的贫民窟。

第三,扶贫政策的阶段性创新升级。由于20世纪80年代中国的经济发展水平较低,财政能力有限,财政减贫资金优先集中于贫困地区,实行开发式扶贫策略。随着经济的高速增长以及国家财政和治理能力的提升,中国才逐级推行保障式扶贫政策。这样做的原因有两个方面:一是在国家财政能力不足的条件下实行覆盖全社会的保障性减贫政策容易产生“福利陷阱”;二是随着收入差距的扩大,贫困群体凭借自身努力完成脱贫的难度越来越大,同时一些老弱病残群体不具备通过市场性竞争走出贫困的能力,这时就需要保障式扶贫政策来帮助这些群体跳出贫困陷阱。精准扶贫阶段坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹,充分发挥二者的叠加效应,打破了扶贫效果边际递减的迷思。

第四,实现人的全面发展。中国的精准扶贫战略以实现“一达标、两不愁、三保障”为目标,是全面而创新的扶贫方法。这不仅解决了贫困人口的吃饭与住房问题,还致力于提高贫困人口的教育水平和医疗水平,中国的扶贫不仅使贫困群体摆脱了贫困,还为他们的全面发展提供了更多的空间,这与联合国可持续发展目标的愿景一致。总之,中国减贫实践表明贫困的发生演变有其自身特点和规律,贫困治理必须立足实际,科学研判制约减贫和发展的瓶颈因素,找准释放减贫动力的突破口,因时因势因地制宜,不断调整创新减贫的策略方略和政策工具,提高贫困治理效能。

距离2030年已不足十年,加之新冠疫情仍在全球蔓延,贫穷和疾病侵蚀着人们追求美好生活的希望和信心,世界各国仍需一道携手为实现消除极端贫困的目标而努力。以往发展中国家的减贫,主要依靠非政府组织和国际援助,但限于本国政府资源分配与政治动员能力有限,实施的减贫政策未能有效提升贫困人口的自我发展能力,减贫效果欠佳,使部分贫困人口陷入了长期的贫困陷阱之中。未来发展中国家应重塑国家发展战略,经济增长在追求增长速度的同时向益贫式增长模式转变,通过宏观和微观政策的调整来增强贫困人口的自我发展能力,提高减贫成效的可持续性。当经济增长的结构和社会的公平程度不再有利于贫困人口的发展时,政府需要通过扶贫干预为贫困人口创造机会和条件,让贫困在发展中逐渐减少。对中国自身而言,从构建人类命运共同体的视角出发,应通过分享本国经验助力全球破解发展瓶颈,实现减贫发展。同时,中国还应对自身的“减贫密码”进行提升和扩展,在包容性增长框架下接续推进乡村全面振兴,扎实推进共同富裕。共同富裕不仅是中国式现代化的重要特征,更是为全面实现2030年SDGs目标而做出的一项新的历史性探索,对实现全球共同繁荣发展和人类文明进步具有重要的示范和推动作用。