基于改进两步移动搜索法的城市公园绿地供需评价

——以成都市三环内为例

胡昂 刘洋洋 戴维维* 杜文武

随着近10年城市的快速发展,中国城市中心的开发接近饱和,城市空间结构基本稳定,但生态环境却随之逐渐恶化,城市问题日渐严重。公园绿地作为城市绿色基础设施的重要组成部分,具有改善城市生态环境、促进公众健康、提供社交娱乐场所等价值,为人们带来福祉[1-2]。随着时代进步,人们日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾逐渐突出,在寸土寸金的城市中心优化公园绿地布局,提高公园绿地品质迫在眉睫[3]。成都作为“公园城市”建设示范城市,在“城市双修”的背景下,针对中心城区提出了“中优”的策略。成都公园绿地布局的优化对中心城区资源配置的完善起到推动作用。而可达性是评价公园绿地布局最主要的因素,通常用距离、时间等指标来评判人群克服空间阻隔到达城市公园的难易程度,以此来反映城市居民获得公园绿地服务的机会是否均衡[1]。

目前国内外关于可达性评价方法颇多。比如调查研究法[4],主观性过强;缓冲区分析法[5],计算简单,但未考虑实际路网;费用加权距离法[6],考虑了真实路网,但栅格数据粒度效应容易影响结果;网络分析法[7]和空间句法[8]从供需的角度进行探讨,但对分析数据要求高;引力模型法[9]和两步移动搜索法[10](two-step floating catchment area method, 2SFCA)涵盖因素较为全面,充分考虑了供需关系。其中引力模型法建模方式复杂,结果较难理解[11],而2SFCA模型是基于ArcGIS平台进行分析,计算便捷,可在空间上量化分析并进行可视化呈现,便于研究者发现公园绿地空间布局问题。因此本研究结合研究目的,最终选用了2SFCA模型进行分析研究。

但传统2SFCA模型也有局限性:1)用两点间的直线距离代替实际路网距离,忽略了距离衰减[12];2)不同的供给方均设置相同的搜索半径,忽略了供给方的服务能力差异性以及需求方的需求程度差异。为解决这些问题,各学者对模型进行相应改进。其中重力型2SFCA(G2SFCA)[13]等模型是在传统模型基础上赋予距离衰减函数,尽可能减少因距离而产生的误差;变量半径2SFCA(V2SFCA)[14]等模型是在传统模型基础上优化不同类型公园绿地的搜索半径,在一定程度上优化模型计算结果。这些改进模型虽然一定程度上优化了传统模型,但缺少基于人本角度的思考。

在日常生活中,当居民有强烈的主观意愿时,就会突破客观层面的阻碍而到访公园,因此本研究尝试将居民的主观需求纳入可达性评估中。本研究以成都市三环内为例,从城市规划的宏观角度,基于供需关系,改进传统2SFCA模型,对公园绿地的步行可达性进行量化分析,以验证改进后的模型的应用性。同时其研究结果也将为进一步优化成都市中心公园绿地布局和构建绿色、健康、可持续的国土空间提供科学依据。

1 研究方法

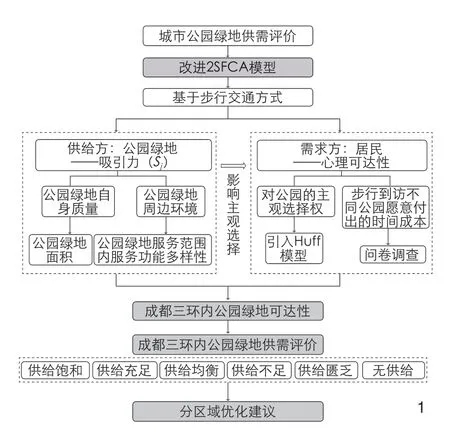

研究分4个步骤进行(图1):1)基于传统2SFCA模型,构建改进模型;2)以成都市中心三环内城市公园绿地为例,利用改进前后的2SFCA模型分别计算其步行可达性,并进行量化对比分析;3)利用公园绿地可达性进行供需分级评价;4)结合公园绿地可达性,将供需进行分级,并提出针对性优化建议。

图1 技术路线Technical route

1.1 模型改进

1.1.1 传统2SFCA

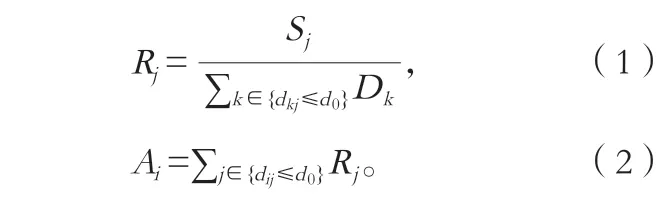

2SFCA模型最早是由Jonh Radke提出,后有Luo和Wang进行两次搜索改进并命名为两步移动搜索法[15]。2SFCA模型计算可达性的原理是分别以公园绿地和居民点为中心进行两次搜索计算。传统2SFCA的计算如式(1)(2)所示:

式中:i、k表示需求点;Rj为供需比;Sj为供给总和;dkj为供给方j与需求方k之间的服务成本;Dk为所有需求方(dkj≤d0)需求总和。dij为需求方i与j之间的服务成本;Ai为i的可达性,Ai数值越高则可达性越好。

1.1.2 基于改进2SFCA模型的可达性模型构建基于传统2SFCA,本研究将从供需两方面进行改进。供给方考虑了公园绿地自身质量以及公园绿地周边环境对可达性的影响。由于本研究对象较多,难以获取大量公园内部建设质量数据,因此只沿用了传统2SFCA中的公园面积,将其作为公园绿地自身质量的衡量因素。而描述公园周边环境选用了服务功能多样性,综合反映城市中人们的生活环境。需求方引入赫夫模型(Huff’s model),考虑了居民因供给方吸引力不同、交通道路差异等客观因素,导致其主观选择到访不同公园的概率有所差别。

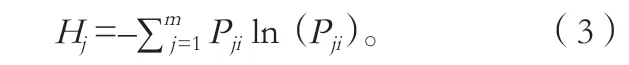

1)供给改善。作为城市公共服务空间,公园绿地会受到周边服务功能的影响,周边功能丰富度与公园到访率呈正相关[16]。同时本研究预调研显示,大部分居民(占比约65.9%)更愿意到访周边服务功能丰富的公园绿地,与文献研究结果一致。香农-维纳多样性指数(Shannon-Wiener diversity index)是一种能体现某区域内物种丰富度的指标,在当今研究中已经被衍生用于量化描述研究对象组成的多样性[17]。兴趣点(point of interest,POI)是带有地理坐标、地址等信息的数据,其类型、数量以及密集程度可以有效地反映居民活动的空间分布状况[18]。因此本研究引入香农-维纳多样性指数公式,利用城市POI数据计算公园绿地服务范围内的服务功能(简称公园绿地周边服务功能)多样性Hj:

式中:Hj为公园绿地j服务范围内的多样性;m为POI的类别数;i为某一类别的POI;Pji为公园绿地j服务范围内i类POI的数量占该类POI所在公园绿地服务范围内总POI数量的百分比。多样性指数值越大,说明公园绿地周边服务功能越多样。

将传统2SFCA模型与供给改善相结合,公园绿地j的综合吸引力Sj将由公园面积和公园绿地周边服务功能多样性2个因素决定:

式中:γA和γj分别反映公园绿地面积(S′j)和公园绿地周边服务功能多样性(Hj)对公园绿地综合吸引力Sj的重要性,其中γA=γj=0.5。

2)需求改善。研究者Park发现,公园绿地的丰富度、公园绿地周边环境以及使用者对路程的心理容忍度是影响居民选择到访公园绿地的三大主要因素[19]。由此可知,公园绿地吸引力、公园绿地周边环境以及交通道路都会综合影响人们到访公园的主观选择,从而影响可达性。因此考虑居民对公园绿地主观选择的问题,本研究将引入Huff模型用以计算居民主观选择概率。Huff模型是由美国David Huff教授提出的,用于客观计算某一服务设施的吸引力与研究区域内同类所有设施吸引力之和的比值[20]。目前Huff模型已被多次运用到公园绿地相关研究,如用于测算绿地实际吸引人口和服务半径[21]等。将Huff模型引入2SFCA模型中:

式中:Pij为居民i基于Huff模型选择公园绿地j的概率;tij为i到j的时间成本;高斯函数(G)为时间距离摩擦力;Sj为j的吸引力,t0为时间阈值。

1.1.3 公园的空间可达性

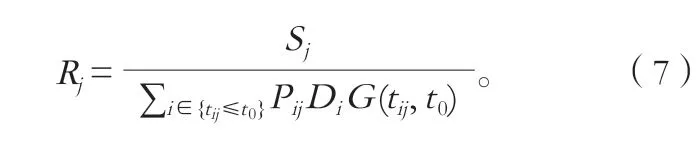

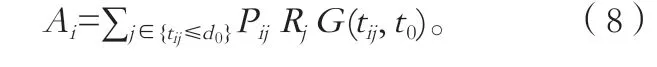

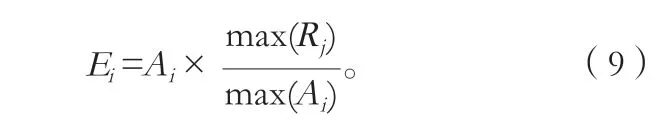

1)结合公园绿地周边服务功能多样性和Huff模型,计算改进后的供需比:

式中:Rj为公园绿地j的供需比;Sj为公园绿地j的综合吸引力;Pij为居民i选择公园绿地j的概率;Di为居民i的人口数量。

2)利用选择概率对供需比进行权重赋值,将加权后的进行求和,获得每个居民的可达性Ai:

本研究改进的2SFCA模型,综合考虑了居民出行时间阻抗、选择概率以及公园绿地周边服务功能多样性对可达性的影响。

1.2 公园绿地供需评价

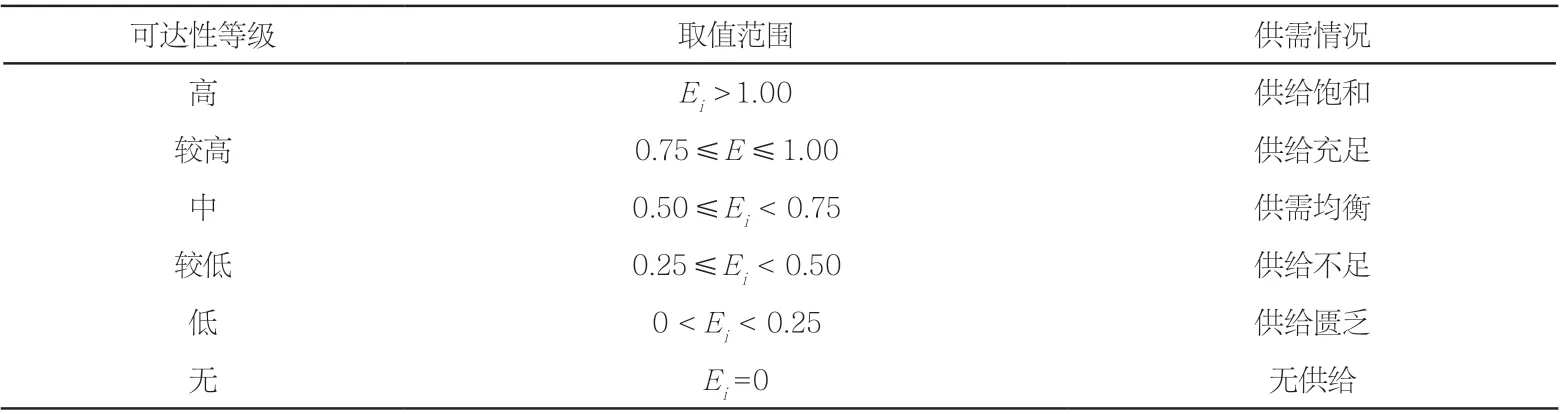

在公园绿地步行可达性结果基础上,利用式(9)进行供需衡量:

式中Ei为空间公平性值,表示公园绿地和居民间的供需匹配关系。将计算结果划分为6个级别(表1)[22],分别为供给饱和、供给充足、供需均衡、供给不足、供给匮乏、无供给。

表1 供需级别划分Tab. 1 Classification of supply and demand levels

2 成都市三环内案例研究

2.1 研究区域

成都既是四川省省会,也是成渝地区双城经济圈核心城市之一,地势平坦,物产丰富,有“天府之国”的美誉。截至2021年底,全市下辖12个市辖区、3个县、代管5个县级市,总面积14 335 km2,中心主城区常住人口1 541.94万。本研究的主要范围是以成都市三环路为界线,跨越金牛区、青羊区、武侯区、锦江区、成华区五大中心城区,占地面积约190 km2。三环区域是成都市目前发展最成熟的城区,区域内公园绿地类型丰富,但以老旧公园居多,这与常住居民日常生活需求的矛盾逐渐突出,因此将其选为研究对象具有一定的典型性和借鉴意义。根据CJJT 85—2017《城市绿地分类标准》,确定研究对象为三环内面积大于0.1 hm2且向公众免费开放的综合公园、专类公园、社区公园和游园。

2.2 数据来源及处理

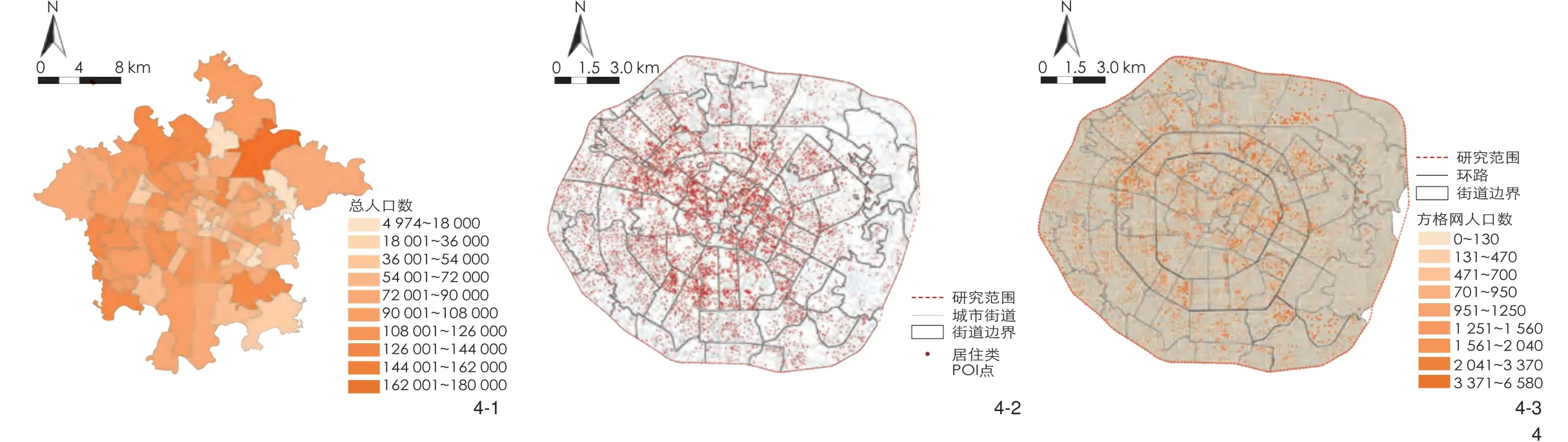

2.2.1 公园绿地

通过成都市公共数据开放平台、百度地图和《成都市城市绿线控制图册》等来源获取公园绿地名录、经纬度信息及出入口信息等(表2,图2)。传统2SFCA将公园绿地的几何重心作为供给点,但实际上,当人们到达公园入口时已被认为在使用公园绿地,因此本研究以公园入口代替公园绿地的几何重心作为供给点,更符合实际情况。

图2 三环内不同类型公园绿地分布Distribution of various park green spaces along the Third Ring Road

表2 三环内不同公园类型资源配置Tab. 2 Resource allocation of various parks in the area within the Third Ring Road

2.2.2 POI数据

通过百度地图平台获取成都市主城区POI数据,并将其分为交通设施服务、体育服务、购物服务、科教文化服务、生活服务、风景名胜、医疗服务、政府机构及社会团体、餐饮服务、金融服务、公司企业服务、公共设施服务以及住宿服务合计13类。在ArcGIS 10.5平台,沿路网建立公园绿地服务区范围,筛选出各个公园绿地服务范围内的POI点。

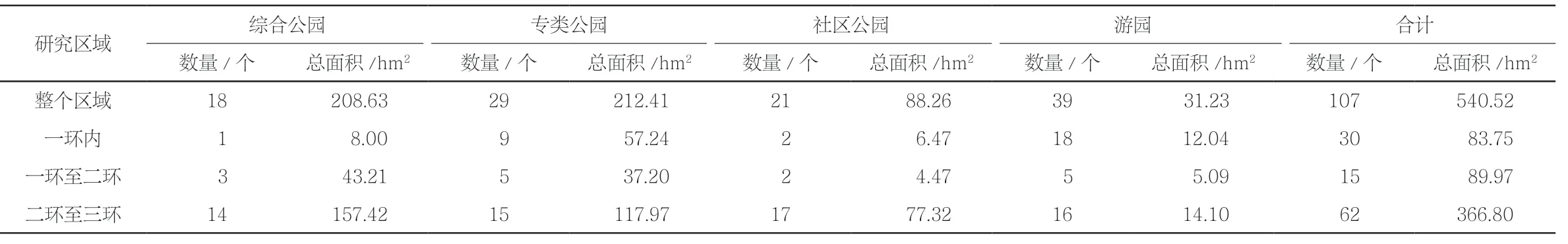

一般来说,公园绿地服务半径根据公园绿地的类型和规模确定[23]。而成都市作为公园建设基础较好的城市,应用更高的标准去评价现状,提出的优化建议才有实际意义,因此参考《成都市公园城市绿地系统规划(2019—2035年)》(送审稿)中提出的“300米见绿,500米见园”目标,将综合公园、专类公园(面积≥5 000 m2)绿地服务半径定为500 m,专类公园(面积<5 000 m2)、社区公园、游园定为300 m。利用香农-维纳多样性指数计算公园绿地服务范围内城市POI多样性,并进行服务功能多样性分级(图3)。

图3 公园绿地周边服务功能多样性分级Diversity classification of service functions of areas around park green space

2.2.3 人口数据

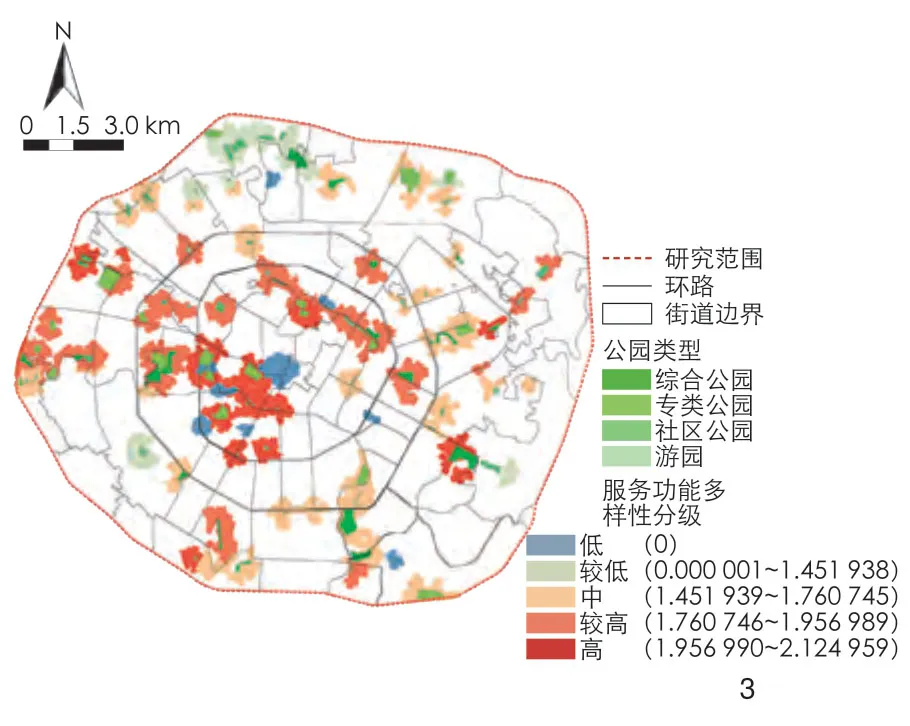

人口数据是2SFCA模型中计算需求方的核心内容,本研究人口数据源于《第六次全国人口普查主要数据公报》和《2018年成都市统计年鉴》。由于获取的是以街道为单位的人口数据,人口分布不均匀且不精细,难以体现实际人口分布差异性。根据相关文献研究得知居住类的POI与人口分布相关性最高[24]。因此本研究选取居住类POI作为人口重分配的指示因子,借助ArcGIS 10.5将研究区域划分为100 m×100 m的方格网,再利用三环内居住类POI数据将研究区域内的人口进行二次空间分配(图4)。

图4 人口数据空间分布Spatial distribution of population data4-1 五大主城区各街道人口数据分布Distribution of population data of each sub-district in the five major urban areas of Chengdu4-2 三环内居住类POI分布Distribution of residential POI in the area within the Third Ring Road4-3 三环内各方格网人口数据分布Distribution of population data of each grid in the area within the Third Ring Road

2.2.4 路网数据

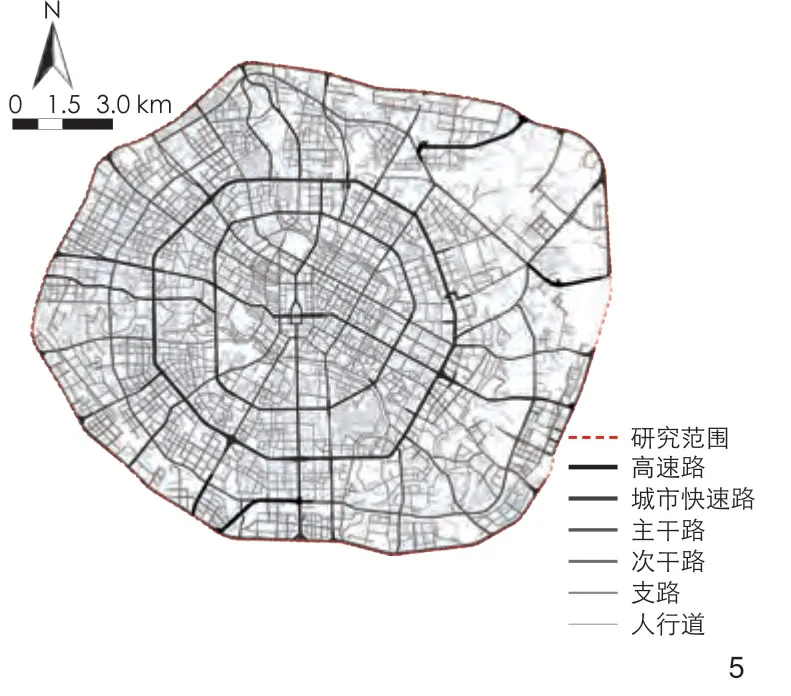

成都市三环内的路网数据(图5)来源于成都天地图,并结合《成都市城市交通运输十三五规划》等各类文件和地图,将道路分为高速路、城市快速路、主干路、次干路、支路和人行道6种道路类型。

图5 三环内道路网络数据Road network data in the area within the Third Ring Road

2.2.5 出行方式及时间阈值

通过问卷调查方式明确居民出行方式以及时间阈值等,最终收回有效问卷300份,为后文分析提供基础数据。随着城市化进程的加快,交通堵塞现象愈发显现,在一定程度上影响可达性值,但这种现象对步行的影响较小[25]。同时问卷结果显示,多数居民出行方式为步行,因此,本研究选择步行条件下的公园绿地步行可达性进行分析。

根据文献总结,多数居民在主观上能够接受的最大时间阈值约为25 min,部分居民可接受最大时间阈值为30 min[11]。问卷结果(表3)表明,居民到访综合公园或专类公园可接受时间范围多在30 min以内,而到访社区公园或游园可接受时间范围多在15 min以内。结合文献和问卷调查,保证研究对象涵盖尽可能多的人群,将时间阈值设定为30 min。

表3 调研对象到访不同公园出行时间占比Tab. 3 Travel time proportion of respondents visiting different parks

3 结果与分析

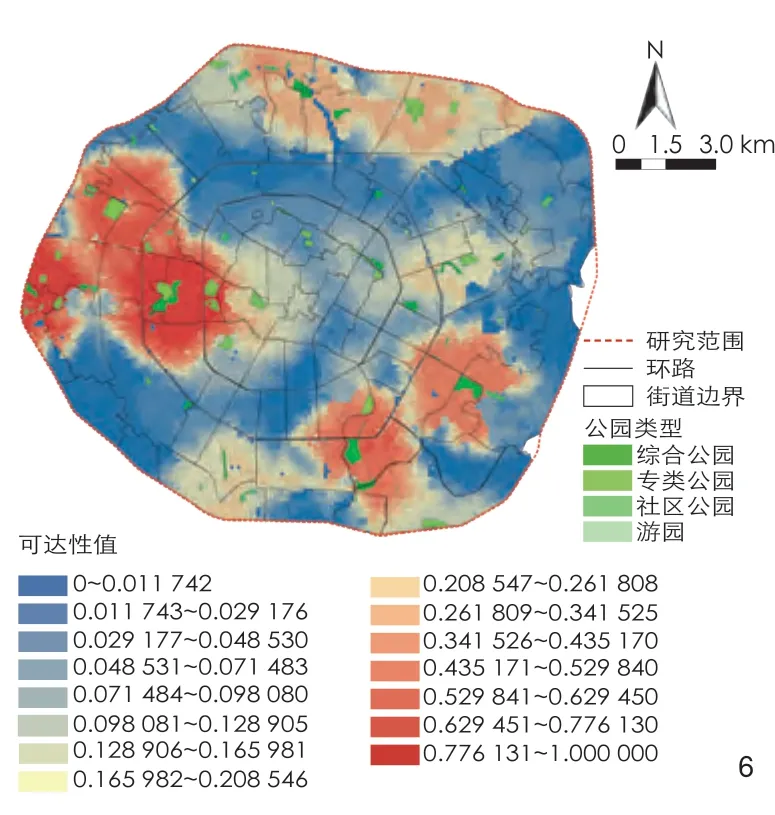

3.1 公园绿地步行可达性空间分析

本研究分别根据传统2SFCA模型和改进的2SFCA模型对成都三环内公园绿地步行可达性进行计算,并做归一化处理,结果采用自然断点法进行分级(图6、7)。对比发现,改进前后模型得到的公园绿地步行可达性,整体空间分布较为相似:具有明显“西高东低”的布局形式;同时,大部分可达性高的区域,呈现以公园绿地为中心、团状聚集分布的特征,如一环路以西的草堂街道和东坡街道。而部分区域存在较大差异:相对于传统模型,改进后的模型结果中,局部区域可达性值为0的面积占比降低,如一环路以北区域的荷花池街道;同时改进后的模型中,因可达性被高估而产生误差的区域也显著减少,如一环路至二环路西侧区域。这是由于改进的2SFCA模型纳入了公园绿地周边服务功能多样性和居民选择概率因素,贴合实际,更为合理。靠近一环路东北的猛追湾街道、驷马桥街道等区域内的公园绿地虽然总体面积较小,但其周边服务功能丰富,居民到访公园绿地的可能性大,因此,与传统2SFCA模型计算结果相比,改进的2SFCA模型计算的可达性值更高,更符合真实情况。又如二环路东南方向的东光街道及周边区域,人口数量较为集中,周边区域有东湖公园、望江楼公园等,但这些公园绿地周边服务功能较为一般,综合考虑居民的选择概率和公园绿地的吸引力后,改进的2SFCA模型的可达性计算结果比传统2SFCA模型的计算结果低,更符合实际。

图6 基于传统2SFCA三环内公园绿地步行可达性结果Results of pedestrian accessibility to park green spaces in the area within the Third Ring Road based on the traditional 2SFCA

图7 基于改进的2SFCA三环内公园绿地步行可达性结果Results of pedestrian accessibility to park green spaces in the area within the Third Ring Road based on the improved 2SFCA

基于改进后的2SFCA模型,对成都市三环内公园绿地步行可达性空间布局进行进一步详细分析。公园绿地步行可达性高的区域主要集中在一环路至三环路的西侧,如草堂街道及东坡街道等周边区域。这些区域内,公园绿地数量多且类型丰富,居民可选择到达各类公园绿地的机会较多;同时,区域内公园绿地周边服务功能较为多样,为居民们提供了便利的休闲服务。此外,一环至二环路东侧局部区域,如猛追湾街道,由于公园绿地高度集中分布,形成了一定总服务面积,因此该区域也存在高可达性值。可达性低的区域主要集中在一环路南部、二环路北部周边区域以及三环路东北至西南一侧区域,其原因主要在于这些区域内的公园绿地数量少,总服务面积不足;此外公园绿地周边服务功能较低,对这些区域内的可达性也产生了一定的负面影响。公园绿地步行可达性结果与刘嘉敏等[16]的成都中心城区绿地可达性研究结果相近。

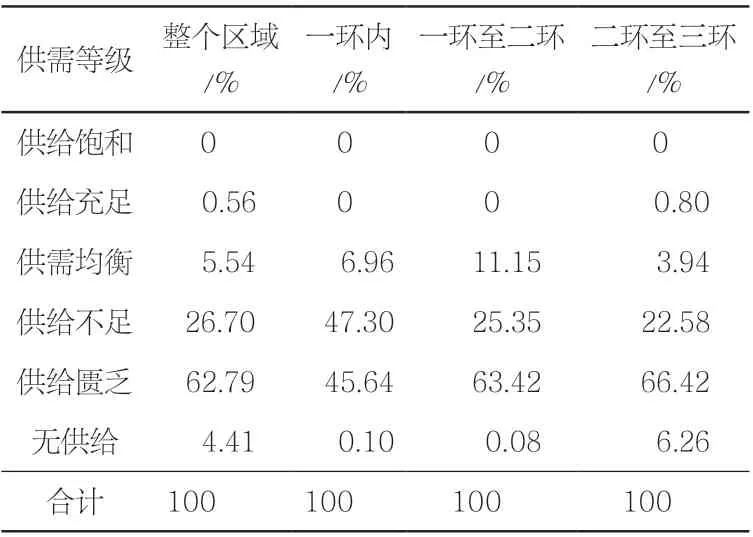

3.2 公园绿地供需分级分析

为了进一步分析公园绿地与居民的供需关系,在步行可达性结果基础上,进行供需计算。分析发现,研究区域内各级别供需情况在面积占比和空间分布上存在显著差异(表4,图8)。整个研究区域内不存在“供给饱和”的情况;“供给充足”和“供需均衡”的区域均分布在一环路以西至三环路一侧,且其面积占比极低,分别为0.56%和5.54%;而“供给不足”和“供给匮乏”的区域几乎覆盖整个研究范围,总面积占比为89.49%。结果表明,成都三环内公园绿地供给状况不理想。结合公园绿地资源配置、公园绿地周边服务功能多样性及人口分布,对各环路区域供需情况进行分析。

图8 三环内公园绿地供需分级Classification of supply and demand in park green spaces in the area within the Third Ring Road

表4 不同区域各供需等级面积占比Tab. 4 Area proportion of different supply and demandlevels in different areas

1)一环内区域,供需相对较差。“供需均衡”的区域面积占比略高于整体状况,具体分布在浆洗街街道及周边区域,这是因为该局部范围内,虽然人口密度较高,但分布有文化公园与百花潭公园2个专类公园,形成一定的服务面积,且公园绿地周边服务功能相对多样,因此该范围内处于供需均衡状态。但一环内整体上“供给不足”和“供给匮乏”的区域面积仍占比高达92.94%。这是因为一环内公园绿地以游园为主,公园绿地总体服务面积较小,且部分公园绿地周边服务功能较为单一,因此相对于高人口密度的需求,整体上供需状况不理想。

2)一环至二环区域,供需相对较佳。“供需均衡”的区域面积占比为11.15%,相对较好,主要集中在草堂街道。该街道虽然人口密度较高;但浣花溪公园和杜甫草堂总面积较大,合约为47.65 hm2,同时公园绿地周边服务功能较为多样,能够为较多的居民提供服务。但一环至二环区域内仍有较多区域供需水平低,“供给匮乏”的区域面积占比为63.42%,由于该区域内公园绿地的总体服务面积和数量不足,尤其是社区公园和游园,同时区域内人口密度相对较高,因此这部分区域供需较为匮乏。

3)二环至三环区域,供需差异明显;同时存在“无供给”和“供给充足”状况。“无供给”的区域面积占比为6.26%,具体分布在三环边缘东北至西南一侧,这些区域及周边公园绿地尚未建设。“供给充足”和“供需均衡”的区域均聚集在东坡街道及周边,该街道人口密度接近平均密度,但其区域内有多个综合公园及专类公园等,公园绿地总体服务面积相对较大,同时公园绿地周边服务功能较多样,因此局部供给略为富余。整个研究区域内,二环至三环“供给匮乏”的区域面积占比最高,严重缺乏公园绿地服务。分析发现,尽管区域内公园绿地总面积相对较高、数量较多,但布局较为零散、规模普遍较小,同时公园服务功能较低,而区域面积大,居民居住呈现“整体分散,局部集中”,大部分居民在30 min步行时间内可到访的公园绿地少。例如红牌楼街道,人口密度高,街道及周边区域公园绿地少且面积小,出现大面积的供给缺口;又如保和街道和狮子山街道,人口密度相对较低,但区域内几乎没有公园绿地,居民需求得不到满足。

整体来看,研究区域内城市公园绿地整体供需水平不高,亟待提升。公园绿地数量少、面积不足、分布不合理等导致大部分人口密度高的区域存在供不应求的情况。

4 基于供需平衡的公园绿地布局优化策略

根据成都三环内公园绿地步行供需研究结果,将区域归为供需良好-人口密集、供需良好-人口稀疏、供需缺乏-人口密集以及供需缺乏-人口稀疏4种类别(图9),其中供需以Ei值进行评定,Ei≥0.5视为供需良好,Ei<0.5视为供需缺乏;人口以人口密度平均值(约1.29万人/km2)为界定,高于平均值为人口密集,低于平均值为人口稀疏。针对这4类情况,结合成都市实际建设需求,提出相应的适配性优化策略。

图9 三环内公园绿地供需-人口分级Classification of supply and demand and population in park green spaces in the area within the Third Ring Road

4.1 供需缺乏-人口密集区域,应结合城市近期微更新优化策略

供需缺乏-人口密集区域散落分布在整个研究区域,但二环路以内较为集中。这些区域开发饱和,用地紧张,使用人群又较多,供需矛盾突出,应纳入近期城市微更新规划中,优先进行适配性优化改造。具体策略如下:1)在城市微更新时,注重识别城市中的零星低效空间,尽可能“见缝插绿”地增加社区公园或游园类公园绿地[26];2)针对部分临近“供需良好”的区域,如西安路街道(紧邻“供需良好”的草堂街道),可通过完善慢性交通系统、提高通勤效率等方式,适当引导部分居民到访周边“供需良好”区域的公园绿地,可缓解局部“供需缺乏”现状。

4.2 供需缺乏-人口稀疏区域,应纳入城市中远期规划优化策略

供需缺乏-人口稀疏区域面积占比最高,主要分布在二环至三环区域,尤其是东侧片区,这些区域目前是成都待开发区域,虽然目前居民较少,但还有部分可建设用地,开发潜力较大,因此笔者建议将这些区域纳入成都城市中远期规划中。具体策略如下:1)在未来公园绿地规划配置中,应合理规划新建公园,保证不同类型公园的数量满足可持续发展基本需求,并注重公园绿地的生态效益和服务品质[27];2)创建多元化的、绿色健康出行的交通体系,减少居民步行到达公园绿地的出行时间[13]。

4.3 供需良好区域,应致力于公园绿地长期适配性优化策略

供需良好-人口密集区域主要集中在一环路以西,如草堂街道。这些区域整体供需水平较高,应继续保持。供需良好-人口稀疏区域主要位于东坡街道及光华街道部分区域,这些区域可通过优化公园品质、提升公园绿地周边服务功能、完善交通路网等方式,吸引周边“供需缺乏”区域的居民主动到访,缓解城市供需关系[23]。

从城市长远发展来看,居民与公园绿地间的供需关系是处于动态变化的,公园绿地的服务能力要随着城市的发展进行适配性提升。因此,笔者建议将这些供需良好区域纳入远期规划中:1)加强公园绿地间的连通性,加快构建公园绿地及绿道网络体系,以更好地发挥整个绿地系统的服务功能,同时公园绿地是城市公共资源的一部分,因此应注重公园绿地与城市中其他资源的链接性、互补性;2)重视公园绿地的生态价值转换以及可持续管理,采取多元管理方式,提高公园运营自循环能力,有利于公园保持持续的活力[28]。

5 结语

本研究在传统2SFCA模型基础上,结合了公园绿地服务供给和城市居民主观需求,分别引入公园绿地周边服务功能和Huff模型对其进行改进。相对于传统模型的均匀性原则,该方法聚焦以人为本,考虑了不同居民实际需求的异质性,更加贴合实际;同时利用格网将人口进行空间重分布,更加精细化空间尺度,较为真实地衡量了城市公园绿地可达性,为研究城市中心城区公园绿地空间合理布局和供需关系提供新的思路与方法。

以成都市中心三环内为例,研究了城市公园绿地可达性,并较为精确地分析供需匹配的平衡点及缺口分布,可采取针对性的优化策略。本研究改进的2SFCA模型存在一定的局限性,未来可进一步完善和拓展。首先,由于资料数据等方面的限制,对吸引力的影响因素不够全面,未来还需纳入更多有效指标,如公园内部因素等。其次,在出行方式方面,选取步行作为居民的出行方式,未来有待探讨骑行、车行等多种交通方式下公园绿地步行可达性。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表均由作者绘制。图2~9底图均来源于标准地图服务网站:成都中心城区环路示意图(川S【2021】00006号)、成都市标准地图基础要素版[图川审(2016)018号]、成都市标准地图政区简图版[图川审(2016)018号]。