对丸山茂教授的追忆

蒋 寅

2022年8月15日晚,我在微信公众号“金陵生论学”上刚发了《音乐发烧友丸山先生》一篇,第二日早上就收到东海大学佐藤浩一先生的微信,告知丸山茂先生已在2020年8月底去世。寥寥几个字,让我顿时被一股强烈的悲怆所攫持,眼泪止不住地涌出,久久不能平静。我还是第一次为友人的去世感受到如此沉重的悲伤,并且只是一位不那么谂熟的朋友。唯一清楚的是,丸山先生对我来说是一个特别的存在,虽然很久没有他的消息,但我时常会想起他。尤其是听音乐的时候,他为我刻录的CD,我还会拿出来听。听到他的噩耗,说晚境很惨,孤独地死去,我都能想象,几年前就知道他被送进了精神病院。可他两年前即已逝去,这个消息还是让我震惊,不只是意外,也是惊讶为什么学界竟毫无传闻,可见他真是在孤独中离去,像一片枯叶般飘坠,悄无声息。

丸山先生是1949年生人,整长我十岁。我和他初次见面是1994年11月在浙江省新昌县举行的中国唐代文学学会第七届年会暨唐代文学国际学术讨论会上。这次会议有不少日本、韩国的年轻学者参加,会后大家一起游天台山,喝黄酒,面红耳赤,逸兴遄飞,从此结下长久的友谊。丸山先生和松原朗、静永健三位日本学者都是我在这次会议上结识的朋友。回京后,丸山先生曾与静永健枉过中国社会科学院相访,那时他是日本大学文理学部的副教授,以高级访问学者的身份在北大访学,而静永健则是海外留学中的九州大学博士研究生。我陪同两位在社科院上下看看,参观了图书馆之后,就请他们在旁边胡同的小馆子涮羊肉,喝二锅头。丸山先生给我的感觉是话不多,相当矜持,但说话都很有见识,有自己的想法。他访学结束回国,我们一直保持联系,彼此发表了论文都会邮寄抽印本或复印件,是典型的学者式的君子之交。

但有一件事让我终生难忘,也改变了我对日本学者的许多看法。我的孩子出生时不顺利,一再濒危抢救,最终虽天幸安吉,但我们夫妇分别向双方单位借款数目不菲,按我们当时的工资收入,也许要六七年才能还得上。为此,我给几位熟识的日本学者写信,咨询有没有招聘外教的讯息,希望他们帮助介绍。丸山先生很快回复我,说目前没有机会,先寄我30万日元还贷,以后有钱时再给他,没有也没关系。一个萍水相逢的学者,没见过两面,竟如此慷慨相助,我真是感动莫名,无言以复。我当然没有动用这笔钱,后来趁孙歌去东京访问时托她还给了丸山先生,但从此我改变了对日本学者的成见。以前总觉得和日本学者交往,始终有距离感,很难亲近,现在知道,日本学者也有像丸山先生这样的侠义情怀。

或许丸山先生只是一个很特殊的日本人,他的矜持和讲究礼节虽然同普通日本人一样,但他的真诚和淳朴却是很少见的。他是一个很认真的学者,同时也是一个很有生活趣味的人,对音乐有很深的修养。无论是古典音乐还是流行音乐都很精通,随便问到什么,都能如数家珍地娓娓道来。他研究唐诗的路子也和别人不一样,特别关注诗人的日常生活和精神状态,论文涉及唐代诗人的饮食、住居、旅行等内容,饶有兴味。例如,他的一篇文章将白居易一次次编集自己的诗篇作为对其人生的回顾来看待,剖析得非常透彻,我曾译成中文。1996年年底,他得知我开年要到京都大学研究生院客座一年,马上写信给我,说正筹备春假期间在箱根开读书会,邀请我参加,同东京的中唐文学会同道一起切磋论学。年初我甫抵京都,他就打来电话,与我商定去东京的行程。

因为这次东京之行,我与丸山先生才有了较亲密的接触,对他的性情和为人更为了解。到东京当晚,下榻他府上,他就招邀几位中唐文学会的同道一起喝酒。我初接触日本酒,不知道低度酒“慢刀子杀人”的厉害,一喝就高了。第二天,乘他的车去箱根,一路上都很难受。中途在一家有名的面馆打尖,他给我点了一份用芋头作汤的面,特别强调它那很黏稠的汤是最有特色的。我因病酒没胃口,只吃了面,没敢喝汤。丸山先生看我汤都没喝,问他可不可以喝。这让我很窘,不知道说什么好,毕竟是我吃剩的呀。他说没关系,端过去一口一口地喝完了大半碗汤。这在中国人简直难以想象,又不是一家人,且当着同行几位中唐文学会同道的面。但他无所谓,就像自家人一样,坦然地把我碗里的汤喝了。我心里好生感慨,丸山先生真是不见外,真是难得的性情淳朴。

2007年在本文作者家中,丸山先生打开电脑给本文作者看他所写的诗

但他显然也同一般日本男人一样,不会做饭。从箱根回到东京再住他家,夫人有事回娘家,两天中他都带着我和一双儿女春花、贵宽在外面吃馆子。他对儿女挺亲和,但有时说话也免不了严厉,想来孩子从小会有点怕他。我觉得丸山先生是有点老派的日本人,对日常交往的礼节以及师道尊严都很在意。记得一次暑假,他带学生来北京游学,我去看他,他正声色俱厉地训斥一个学生。我想中国的大学老师大概都不会这么同学生讲话,在日本恐怕也很少见吧?学生离开后,我说我们可不敢这么训学生,他拿起学生写的东西,一脸无奈,说这写得像什么话!不难想见,如此严厉的老师,在当今的大学里怕是很难受到学生的喜爱。

陪我逛过秋叶原的音响店后,丸山先生就想换掉原用的DIATON音箱,在听其他功放驱动的ATC SCM10书架箱时,我说没有我用的KRELL推得好,由是他对我的器材很好奇。一次他来京都,给我打电话,说办完事要来我宿舍听听我的音响。我宿舍只不过12平米,音箱只能放在墙上的书架里,但他听了还是觉得音色很好,回去就把音箱换了,不过是挑了KEF的一款落地箱。后来我也上了KEF的旗舰M4,他2007年带学生到北京游学,又抽空来我家听,再度若有所失,我说不行你再换吧,他撇嘴苦笑。他平时来信,常附有近作汉诗,署的号是“怀星”。那次,他打开电脑给我念他最近写的诗,表情很认真很投入的样子。他一贯是一副认真专注的表情,无论是自己说话还是别人说话,都认真地看着你,偶尔讲俏皮话,也没有嬉皮笑脸的,总给人认真、坚持的感觉,让人感受到他性地的淳朴。那次,他还刻了一张自己喜欢的皮埃尔·蒙都(Pierre·Monteux)指挥的德彪西管弦乐CD送给我,十分精彩,至今我还常会拿出来听一听。此后,我便留意搜集蒙都的录音。

丸山先生为本文作者所刻的CD

丸山茂:《唐代文化与诗人之心》(中译本)

2008年前后,学苑出版社的编辑郭强约我编一套日本学者的唐代文学研究文丛,我嘱丸山先生也选编一册自己的论文,他很高兴自己的论文集能先在中国出版。不幸的是,郭强先生突然病逝,三年后书成,最后辗转由中华书局在2014年出版。是年底,我和广东海洋大学张学松教授共同举办“苏东坡流寓人生与文学”国际学术研讨会,得知丸山先生正要来北京访问,便邀请他来湛江开会,正好一聚。几年不见,一晤之下彼此都很高兴,但他的状态却大不同以前,让我隐约感觉他生活中遇到了一些不顺心的事。

丸山先生为人有率性的一面,这我是知道的,但这次表现得有点异常。因为没来得及赶上开幕式,就安排他在闭幕式的大会发言中作一个主题演讲。他没有准备论文,只是拿着一本林语堂《苏东坡传》的日译本,就着译者前言随便讲了几个问题,完全没有往日的矜慎严谨。快散会时,有人打开了手机,铃声响起。会议刚一宣布结束,丸山先生就站起来大声批评那些开手机的人真没礼貌,那种旁若无人的姿态和我认识的丸山先生简直判若两人。餐宴上喝酒,他也明显更放肆,每喝必高,一副不醉不休的架势。我扶他回宿舍,一路上他含混不清地嘟囔着,抱怨学校,抱怨家庭。大概是学校不到年龄就要他退休,打乱了他的人生计划;又说家里太太对他也不好,女儿待他很凶,反正是生活得很不顺心。有道是醉人难以言劝,我也不好说什么。第二天早晨见面,他好像恢复了正常,我当然不会问他昨晚说的糟心事。

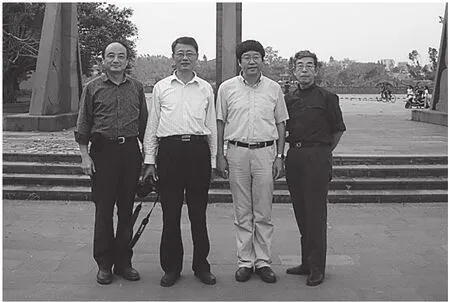

2014年湛江会议合影,从左至右依次为:蔡毅教授、张强教授、本文作者和丸山先生

过几天回北京,杜晓勤兄请丸山先生吃饭,约我作陪。席间他又喝高,重复前日那些话,高谈惊座,放肆大笑,无复往日的矜重自持。我很困惑,仿佛面对的是一个我不认识的人。我确信他心里已埋下很深的情结,生活中真是遇到了难过的坎儿。具体情况一直不清楚,此后遇到熟悉的日本学者问起来,也都不知详情,只说好像和学生的关系很僵,学校对他也不满意,2015年就停职了。日本大学是私立大学,教授应该到“悬车之年”(70岁)定年退休,他却在66岁停职,显得颇不寻常,但原因也毋须追问。后来,我从友人处得知,他被送进了精神病院,显然他的精神状态已不克任教。他可能是在医院度过了最后的几年,在孤独寂寞中离开了人世,享年71岁。

一个那么热爱生活、热爱家人、热爱他的学校和学生的丸山先生,最终竟是这样地离开了他爱的人和爱他的人。精神病院,那是个什么样的地方啊?不知道他在那儿有没有音乐可听,也不知道他离去时有谁相送?只愿他在天之灵安息,也愿他知道,有一个中国友人还在怀念他。

我想把这篇小文寄给丸山先生,但天国的邮差,在哪里?