大气CO2浓度升高对华北夏玉米地温室气体排放的影响

董李冰,郭李萍,马 芬,牛晓光,刁田田,李 明,柳 瀛,郝兴宇*

(1.山西农业大学农学院,山西 太谷 030801;2.农业农村部农业环境重点实验室,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京 100081)

以大气CO2浓度升高为主要特征及缘由的气候变化已被各国政府及国际科学界所公认,大气中温室气体CO2和N2O的浓度到2021年已经分别从工业化革命前的280 μmol·mol-1和270 nmol·mol-1提高了46%和23%,达到工业化前水平的1.46和1.23倍[1-2]。根据不同的排放情景,政府间气候变化专业委员会在第5次评估报告指出,21世纪末大气CO2浓度可能升高到550~936 μmol·mol-1,这将对农业生产中作物生产及土壤养分循环等诸多方面产生相应的影响,并进一步影响农业源温室气体,如旱地N2O及稻田CH4的排放[3]。

土壤中的N2O主要由微生物主导的生物化学过程所产生,其中包括硝化作用和反硝化作用等[4]。硝化作用在好氧条件下发生;反硝化作用则在厌氧条件下进行,而且需要有机碳作为反硝化微生物的电子供体和活动能源[5];此外,旱地在施肥加灌溉后的短暂低氧条件下,硝化细菌的反硝化作用产生的N2O也大幅增加[6]。由于土壤的异质性,土壤中经常同时存在硝化作用和反硝化作用的不同位点。关于大气CO2浓度升高(简称eCO2)下土壤中N2O排放的田间测定,前人有过一些报道,如基于自由大气CO2富集平台(简称FACE)在德国草地及国内稻麦系统上均有报道[7-8]。汇总一些其它FACE试验的报道,总体上大气CO2浓度升高使土壤N2O排放量平均增加了19%(范围为5%~36%)[9-10],而土壤中CO2排放也同时增加了15%~41%[11-12]。澳大利亚FACE平台测定结果显示,eCO2使小麦地 N2O 排放量增加了108%[8]。本课题组基于FACE试验地早期进行的一些测定也显示,eCO2使小麦地农田N2O排放增加了60%[11]。但是关于eCO2下华北典型农田主要作物种植系统如玉米地的N2O排放还鲜见报道,主要原因有FACE平台建设及维护费用昂贵、长期持续进行的试验少,不同种植系统下的研究测试平台则更少。

CO2是作物进行光合作用的重要原料之一,eCO2下植物的光合作用增强,地下部的碳沉积也相应增加[13],这同时会使土壤的硝化潜势和反硝化潜势有不同程度的增加[14]。在eCO2条件下,植物的光合作用一般会表现为增强[7],同时光合产物向地下部的分配或碳沉积也显示增加[13],如细根数量增加[15]、根系分泌物增加[16-17]、土壤中可溶性有机碳增加[18]等,因此土壤呼吸作用相应表现为增加,并使土壤中氧气浓度降低[19],低氧条件下来自氨氧化之后的硝化细菌的反硝化作用产生的N2O更有可能大幅增加[6]。此外,由于eCO2下气孔导度降低[20]、蒸腾作用降低[7]、土壤水分利用效率提高,土壤中水分含量可能有所提高,土壤中反硝化作用排放的N2O也有可能增加。土壤中排放的CO2主要来自生物学和生物化学过程,包括自养呼吸和异养呼吸,其中,自养呼吸包括植物根系呼吸及根际微生物呼吸,所消耗的有机碳底物直接来源于植物光合作用向地下分配的部分;异养呼吸则是土壤中微生物及动物分解土壤中有机碳所释放出的CO2[21]。由于eCO2下根际碳沉积增加,土壤呼吸作用排放的CO2也可能增加。

鉴于eCO2下华北典型玉米地农田N2O排放特征及原因鲜有研究,本文拟针对eCO2下华北旱地农田典型C4作物夏玉米农田土壤N2O排放影响进行研究,并通过对土壤CO2排放通量及硝化、反硝化潜势的测定及分析,初步阐释eCO2对N2O排放的影响,为未来气候变化下“土壤-作物”系统碳氮互作的养分转化及低排放可持续农业生产提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地及试验平台概况

本研究在中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所于2007年建立的FACE平台上进行,位于北京市昌平区(40.13°N,116.14°E),该地区属暖温带大陆性气候,年均温14℃,年降水量600 mm,其中60%的降水集中在7~9月。

该试验点土壤类型为潮褐土,平台自建立以来的种植模式为“冬小麦-夏玉米(夏大豆)”。该系统为全开放式的室外试验系统,可模拟研究未来近地表大气CO2浓度升高对农作物生长的影响。FACE系统主要包括CO2传感器、控制系统和CO2气体供应装置。FACE小区由8根CO2气管带围成正八边形,直径为4 m,分别有6个常规圈和6个高CO2圈。各小区间间隔大于14 m,以消除各小区之间的干扰[22]。

1.2 试验设计

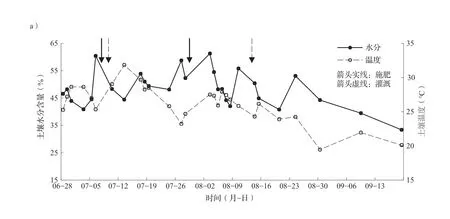

2017年夏玉米田间试验设置了2个大气CO2浓 度 处 理,aCO2(400 μmol·mol-1)和eCO2(550 μmol·mol-1),aCO2和eCO2各有6个圈并在田间呈随机区组排列。2018年在2017年的基础上,又增设氮肥的副处理,即低氮(LN,N 72 kg·hm-2)和高氮(HN,N 180 kg·hm-2),共有4个处理,分别为aCO2-LN、eCO2-LN、aCO2-HN、eCO2-HN;每个CO2浓度下LN和HN各3个圈,共12个圈,田间随机区组排列。各小区磷钾肥用量均相同,分别 为P2O5150 kg·hm-2和K2O 90 kg·hm-2。氮 肥基追比为4∶6,磷肥和钾肥全部作为基肥一次性施入。基肥和追肥都结合灌溉进行,灌溉量40 mm每次。2017和2018年夏玉米季土壤5 cm处土壤温度及土壤水分含量见图1。

图1 2017年(a)和2018年(b)夏玉米季土壤5 cm处土壤温度和水分含量

1.3 取样及测定方法

1.3.1 气体样品

气体样品取样及测定采用静态箱-气相色谱法,取样箱田间扣箱位置包括1个完整的玉米行和1个行间,宽度为玉米株距。不透明取样箱分为箱体和底座两部分,顶部有开关以供抽取气样用;底座插入土中10 cm,取气时箱体扣在底座之上,底座槽中加水以保持箱体与底座之间密封[23]。气样在夏玉米基肥和追肥后各连续取7 d、雨后连续加测2 d。取气时间在每日的9:00~10:00,扣箱时间为20 min(此间气体排放速率为线性增加),每次取样30 mL于12 mL真空血清瓶中。取样后一周内用气相色谱仪(Agilent7890B)测定CO2和N2O浓度。取气的同时,在土壤5 cm处安置探头,测定5 cm处土壤温度和土壤水分含量。

1.3.2 土壤样品

在玉米喇叭口期追肥前采用土钻法取土样,用摇浆法和乙炔抑制法分别测定硝化潜势和反硝化潜势,测定方法详见鲁如坤《土壤农业化学分析方法》[24]。

2 结果与分析

2.1 大气CO2浓度升高对土壤N2O排放的影响

由图2可见,夏玉米地2017年土壤N2O排放通量在N 9.2~396.5 μg·m-2·h-1范围内,排放峰主要发生在基肥后、追肥后和随后的灌溉和降雨事件后,排放通量峰值一般出现在施肥后第2 d,一直到第5~7 d排放峰下降到背景排放数值。eCO2处理下基肥和追肥后的2个排放峰分别为(354.6±20.1)和(396.5±19.2)μg·m-2·h-1;而aCO2处理的这2个排放峰数值仅分别为eCO2处理的56.0%和53.4%。期间的几个小峰,主要发生在灌溉和降雨后土壤中水分状况有所提升的时期(图2中虚线箭头所示)。整个玉米生育期内eCO2和aCO2处理的土壤N2O平均排放通量分别为N(163.4±6.6)和(94.3±8.3)μg·m-2·h-1。

图2 2017年夏玉米地农田N2O排放通量

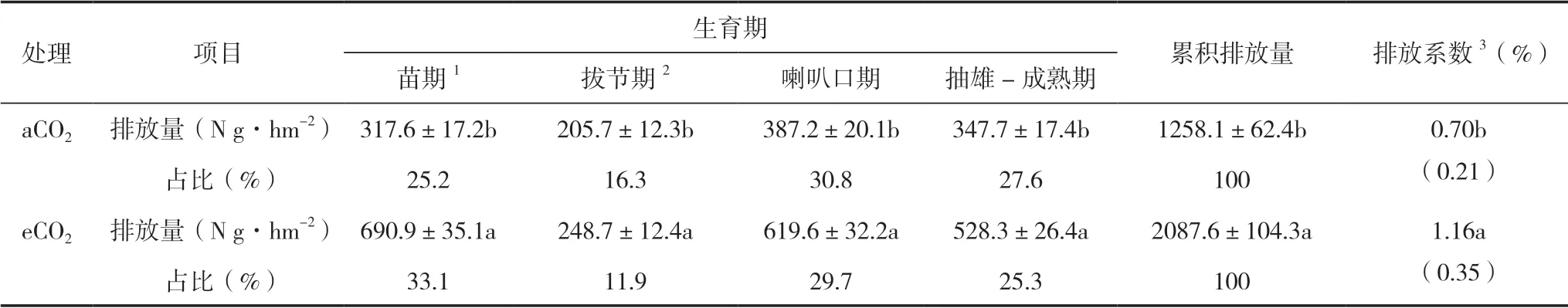

2017年夏玉米生育期eCO2下N2O累积排放量比aCO2高65.9%(表1),各个阶段的增加幅度不同,增加幅度依次为苗期>喇叭口期>抽雄-成熟期>拔节期。具体来讲,在基肥后的苗期和追肥后的喇叭口期增加幅度较大,分别增加了117.5%和60.0%;抽雄-成熟期由于气温较高且时间跨度长,eCO2处理的N2O阶段累积排放量比aCO2处理增加了52.0%;而由于拔节期(6~12叶期)还未追肥,该期eCO2处理相比aCO2处理的N2O增加幅度较低,为20.9%。

表1 2017年夏玉米N2O累积排放量及排放系数

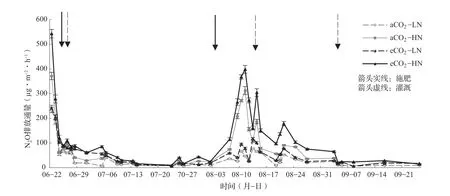

由图3可见,2018年玉米生育期间土壤N2O排放通量在6.1~543.2 μg·m-2·h-1之间,各处理的N2O排放通量数值依次为eCO2-CN > aCO2-CN >eCO2-LN > aCO2-LN。同样的,排放峰也主要发生在基肥后、追肥后和随后的灌溉和降雨事件后。由于2018年玉米基肥后温度较高,基肥后的N2O排放峰数值高于2017年;追肥后的N2O排放峰数值和2017年接近。不施氮的处理由于施肥后统一进行灌溉的缘故,在播种灌溉后也出现了较小的排放峰。在施氮条件下,基肥后和追肥后eCO2处理的N2O排放峰分别比aCO2处理高46.2%和27.5%,在LN情况下,eCO2和aCO2处理的排放量接近。

图3 2018年玉米地N2O排放通量

由于2018年非施肥期的灌溉和降雨次数多于2017年,而2017年的灌溉和降雨事件与施肥时间有重合,因此,2018年各阶段分区按照施肥、灌溉和降雨事件结合生育期划分为5个阶段(表2),数据显示,除了基肥和追肥后的N2O排放量占比较高,分别占生育期总排放量的27.7%~40.4%和12.7%~24.4%;其次是时期较长的苗期和抽雄期,这2个时期的N2O累积排放量分别占到生育期总排放量的15.9%~23.9%和18.0%~23.8%;灌浆-成熟期持续时间也较长,但后期作物生长和氮素吸收量较高,没有再行追肥,N2O排放占比较低(9.9%~13.3%)。不同时期,LN和HN水平下,eCO2阶段累积排放量比aCO2分别高13.3%~112.6%和38.8%~80.7%。

表2 2018年玉米地N2O累积排放量及排放系数

N2O累积排放总量在LN和HN条件下,eCO2处理比aCO2处理分别显著提高45.5%和51.5%。估算的N2O排放系数在LN和HN下分别为0.18%~0.30%和0.35%~0.58%,低氮下的排放系数低于高氮水平。

2.2 大气CO2浓度升高对土壤CO2排放的影响

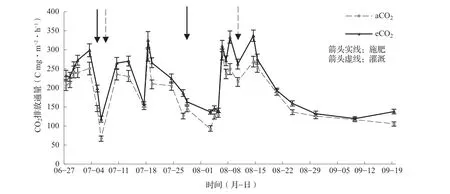

由图4可见,2017年玉米季土壤CO2排放通量在C 67.6~336.8 mg·m-2·h-1之间波动,aCO2和eCO2下生育期内土壤CO2平均排放通量分别为C(189.6±10.3)和(221.2±11.1)mg·m-2·h-1,eCO2下的平均排放通量比aCO2下高16.6%。总体来看,各处理间的季节动态趋势基本一致,主要受温度、水分及玉米生长时期的综合影响。基肥后相当长一段时间内地面覆盖较少、气温较高,因此排放通量较高;之后到拔节-喇叭口期,属玉米营养生长的旺盛期,根际碳沉积较为活跃,CO2排放通量较高。2个处理各时期土壤CO2平均排放通量依次为喇叭口期[C(72.6±3.2)mg·m-2·h-1]>苗期[C(57.1±2.8)mg·m-2·h-1]>拔节期[C(48.9±2.4)mg·m-2·h-1]>抽雄-成熟期[C(36.3±1.8)mg·m-2·h-1]。

图4 2017年玉米地土壤CO2排放通量

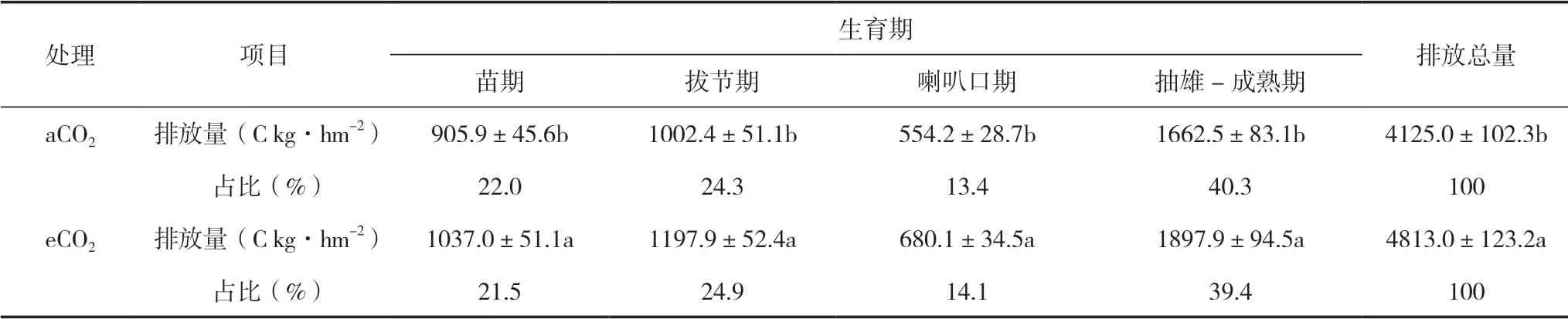

由表3可 知,与aCO2处理相比,eCO2处理在夏玉米生育期的土壤CO2累积排放量显著增加16.7%。其中eCO2处理在拔节期和喇叭口期的累积排放量较aCO2处理增加幅度较高,分别为19.5%和22.7%;苗期和后期(抽雄-成熟期)eCO2处理的累积排放量增加幅度略低,分别为14.5%和14.2%。后期(抽雄-成熟期)持续时长较长,其排放量占生育期内总排放量的比例较高(39.4%~40.3%)。

表3 2017年玉米地土壤CO2累积排放量

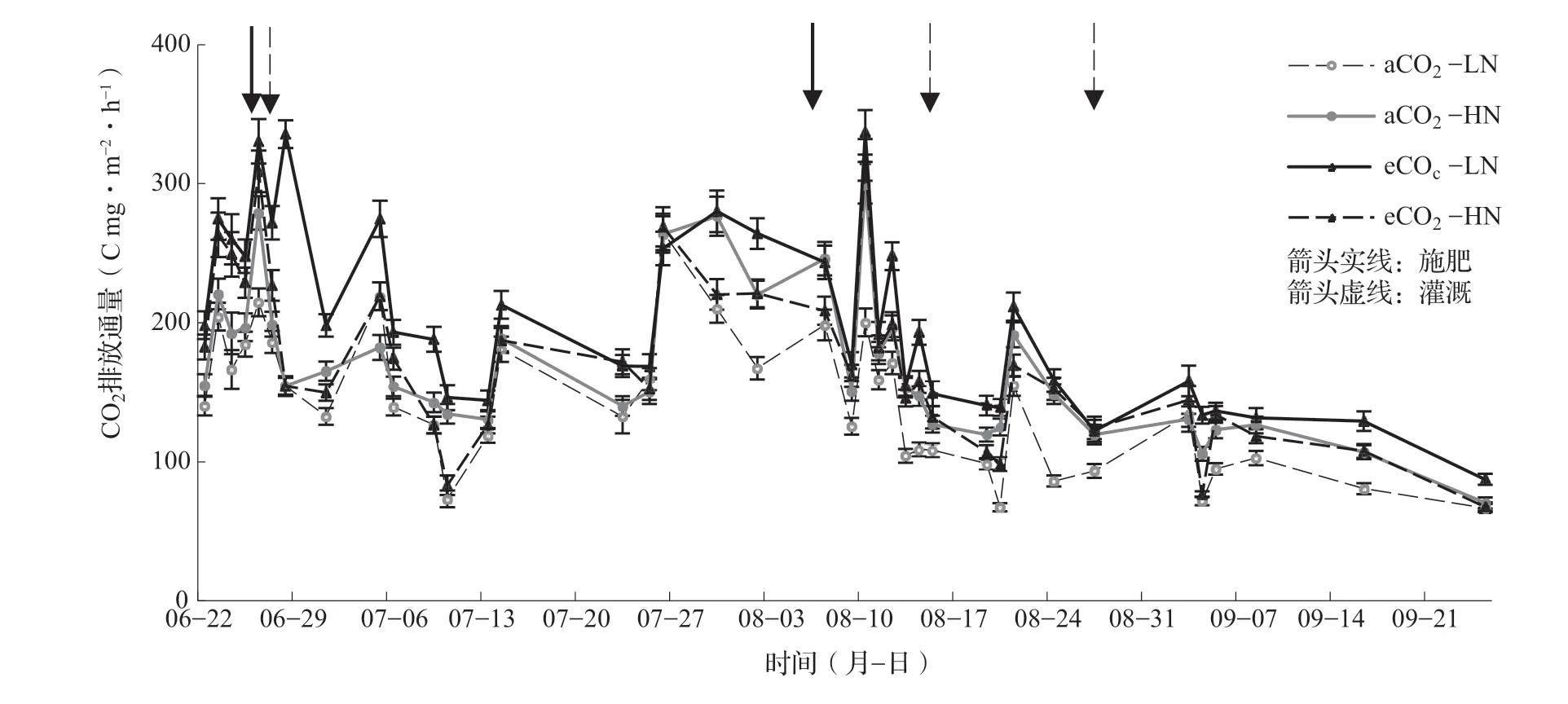

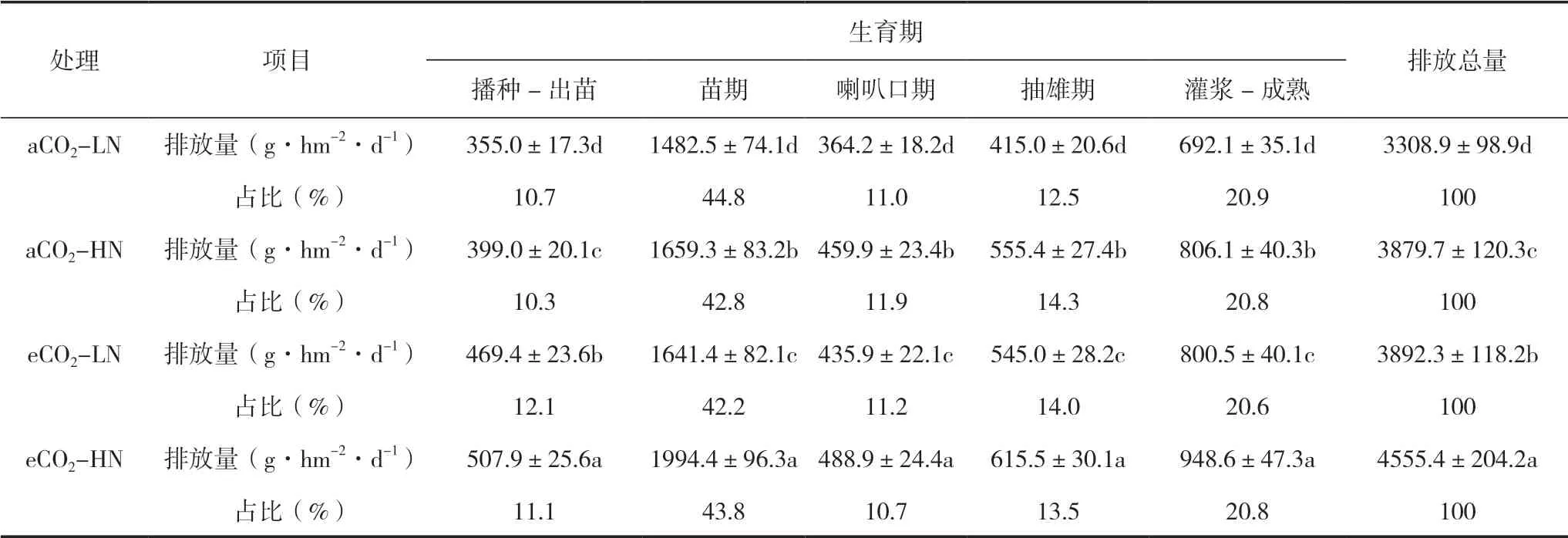

由图5可知,2018年夏玉米生育期土壤CO2排放通量在C 66.8~336.9 mg·m-2·h-1之间,与2017年的范围大致相同。各处理平均排放通量在C 521.4~737.6 mg·m-2·h-1之间,排放通量数值大小依次为eCO2-HN > aCO2-HN > eCO2-LN > aCO2-LN。土壤CO2排放峰主要出现在苗期及拔节期后,HN水平下,eCO2处理在这2个时期的排放峰分别为(335.6±15.1)和(336.8±14.7)mg·m-2·h-1。就生育期平均排放通量而言,LN和HN下,eCO2与aCO2处理的土壤CO2排放通量增幅接近,分别增加了20.6%和19.2%。

图5 2018年玉米地土壤CO2排放通量

由表4可知,eCO2和氮肥施用均可以增加土壤CO2的排放量,其中eCO2和高量氮肥配合对CO2排放的促进作用更大:eCO2处理的土壤CO2累积排放量相较于aCO2提高了17.4%~17.6%;HN与LN相比,土壤CO2累积排放量提高了17.0%~17.3%。HN的土壤CO2累积排放量比LN提高17%(eCO2)和17.3%(aCO2)。其中,播种-出苗和抽雄期这2个阶段的累积排放量增幅较高,eCO2处理比aCO2处理的CO2累积排放量在这2个阶段分别平均增加了29.7%和21.1%,其余各时期的平均增幅在13.0%~17.5%之间。

表4 2018年玉米地CO2累积排放量及排放系数

2.3 大气CO2浓度升高对土壤硝化潜势和反硝化潜势的影响

为了初步探讨大气CO2浓度升高影响土壤N2O排放的机理,本研究测定了关键生育期(喇叭口期)的土壤硝化潜势和反硝化潜势,以了解大气CO2浓度升高对土壤氮素转化过程的影响。

土壤硝化潜势能反映土壤中氮素的硝化作用能力,以铵态氮转化为硝态氮的能力所表示,由氨氮逐步转化为羟氨、亚硝态氮、硝态氮,期间伴随有N2O排放并产生一定的氮损失。测定数据显示(图6a),aCO2处理的硝化潜势为NO3--N(121.8±6.1)μg·kg-1·h-1,而eCO2处理的硝化潜势比aCO2高36.4%。

反硝化作用是土壤中硝态氮逐步还原为亚硝态氮、NO、N2O及N2的过程,其间伴随N2O的排放及无机氮的损失。图6b显示,aCO2和eCO2的反硝化潜势分别为(20.5±1.0)和(32.5±1.5)μg·g-1·h-1,eCO2处理相比aCO2处理显著提高了59.0%。

图6 不同处理的土壤硝化潜势和反硝化潜势

可以看出,在eCO2条件下,土壤中氮素转化的硝化潜势和反硝化潜势都得到了增强,其数值分别比aCO2处理提高了36.4%和59.0%,对反硝化潜势的促进作用更明显一些。

3 讨论

土壤中N2O及CO2排放受多种因素的综合影响,N2O主要受施肥、灌溉和降雨的影响,排放峰出现在施肥和降雨后即为最明显的表现;而CO2排放主要受气温、土壤水分及作物生育期的影响,不同生育期由于植物生长的影响及其根际碳沉积(如根系分泌物、更新死亡的根系、凋落的根尖细胞等)的不同而表现的不尽相同。

本研究中,eCO2处理的土壤N2O排放在2017和2018年都显著高于aCO2处理(图2和4),特别是在基肥后和追肥后以及紧接着追肥后的灌溉和降雨期(表3和5),即营养生长期间的增幅较高。这与文献中的报道一致,即在玉米营养生长阶段的N2O累积排放量在整个生育期的占比高于生殖生长期的占比,这主要由于前期玉米根系没有完全建成、吸收的氮素较少,施肥后硝化作用及反硝化作用产生的氮损失及N2O排放较高[25]。

本研究中,2017和2018年的eCO2处理相比aCO2处理在玉米生育期的土壤N2O累积排放量排放分别增加了65.9%和48.5%(LN和HN下分别增加了45.5%和51.5%),这与其它报道一致,不过本研究中eCO2下的N2O增幅低于大部分其它FACE农田的报道,可能是因为本研究FACE试验年份持续较长(已是持续高CO2供应的第10和11年),eCO2效应随时间的延续有降低的趋势,植物对高CO2具有了适应性,各项反应(其中包括根际碳沉积及N2O排放)会随之减弱的缘故[26-27]。例如,澳大利亚小麦FACE第3年试验表明,eCO2使小麦地N2O排放量增加了108%,而且在营养生长期的增加幅度高于生殖生长期[8];本FACE试验早年的eCO2下N2O排放量相比aCO2下的排放量增加率[11]也相应高于本文测定的结果。

2017年玉米生育期总降水量442.6 mm,发生降水事件约12次,但单次降水量仅有3次高于50 mm,还 有3次 介 于20~430 mm之 间。2018年夏玉米生育期总降水量349.6 mm,共发生降水21次,其中80%的降水量在5 mm以上,大部分降水事件的单次降水量在8 mm以上,有5次降水量在20~35 mm之间;因此整体上来讲,2018年土壤水分状况较好,水分含量大于25%(v/v)的时期较多(图1)。此外,2018年追肥后N2O排放峰出现略晚的原因主要是由于2018年追肥和灌溉时间比2017年迟,数据也体现出施肥和灌溉是引起N2O排放的主要因素,这与文献报道相一致[28-29]。

eCO2处理的土壤CO2排放量也同样显示增加,这与Lam等[8]的研究一致,其报道显示在550 μmol·mol-1的大气CO2浓度下,CO2排放量增加了29%,尤其是在营养生长阶段更为明显。这可能是由于大气CO2浓度的升高,植物营养生长盛期向根系输送的光合产物增加,包括根系分泌物及根系更新后的死亡残体等[10],这部分增加的根际碳沉积物被土壤微生物分解[30],一部分以CO2的形式释放到大气中[31],从而导致土壤CO2的排放量增加。低氮可以减少CO2排放,特别是CO2的累积排放量降低,可能是低氮下光合产物及根际碳沉积较低所致[25,32-33]。

本研究测定数据显示,eCO2处理的土壤硝化潜势和反硝化潜势都比aCO2处理明显提升、且反硝化潜势的增加幅度更高(59.0% vs 36.4%),可能来自反硝化及硝化作用的N2O排放都对土壤N2O排放有贡献,这与Ambus等[34]和Carnol等[35]的研究结果相似。可能是因为大气CO2浓度的升高从而促进了玉米的光合作用[21],使土壤中的活性有机碳增加[13,15],进而极大地促进了反硝化潜势。此外,由于eCO2下土壤呼吸增加,土壤中氧分压可能降低,来自硝化作用中硝化细菌的反硝化作用步骤的N2O贡献也有可能大幅增加[6],这些过程都对eCO2下土壤N2O排放增加有贡献,具体各过程及步骤对eCO2下N2O排放贡献的份额,有待之后进行进一步的深入研究。

4 结论

本研究通过2年的FACE平台夏玉米试验,得到如下主要结果:

(1)大气CO2浓度升高条件下,夏玉米生育期土壤N2O累积排放量增加了45.5%~65.9%,高氮条件下的幅度高于低氮条件。夏玉米季,土壤温度不是限制因子,N2O排放主要受施肥、降水和灌溉的共同影响。

(2)大气CO2浓度升高条件下,夏玉米生育期土壤CO2的累积排放量增加了16.7%~20.6%。其中在营养生长期的增加幅度较高,土壤CO2排放主要受土壤温度、土壤水分和玉米生育阶段的共同影响。

(3)大气CO2浓度升高条件下土壤硝化潜势和反硝化潜势分别提高了36.4%和59.0%,对N2O排放增加有贡献。