某MPV型车路噪轰鸣问题排查及优化

方苗苗,李云,郭林,刘学文

(东风柳州汽车有限公司,广西 柳州 545000)

0 引言

随着我国城镇化的逐步推进,国内汽车保有量逐年攀升,关注车内NVH噪音问题的消费者也逐渐增多。尽管在整车开发阶段对NVH各项指标层层把控,但是在实车调校节点难免仍存在新增问题点,受路面激励引发的低频轰鸣音就是其中之一。对于这种在实车调校环节暴露出的路噪低频轰鸣问题点,一般是在传递路径是进行控制优化。譬如优化悬架结构以衰减激励力达到控制其振动传递[1],以及改变车身结构模态,规避声固耦合[2]等。但在实际工程应用上,受整车开发节点、整车成本积压等一系列因素的影响,较难对车身结构进行大面积优化设计及重新开模。基于此情形,往往会考虑加强板壁结构[3]以及配备动力吸振器等措施以解决路噪低频轰鸣问题。

针对某前置前驱MPV车型在NVH实车开发调试间,在匀速工况下存在车内后排低频轰鸣噪声,实车不可接受类问题,经整车NVH团队对整车关键系统NVH开展排查测试,运用模态测试及关键系统验证,锁定路面激励尾门模态共振、顶棚前横梁与前风挡局部模态共振是造成此类问题的主因。结合模态分析,识别出共振频率,通过采取顶棚前横梁处加质量及装配吸振器调试优化。对优化前/后车内后排噪音进行了对比测试,该低频轰鸣问题得到有效改善。此类问题分析与改进优化方案,可为工程应用提供理论与试验依据。

1 模态分析理论

对于质点系而言,在质点运动的任一时刻,约束力、主动力与惯性力构成平衡力系,这就是达朗贝尔原理[4]。衍生到多个有限自由度的线弹性系统可有以下动平衡公式[5]:

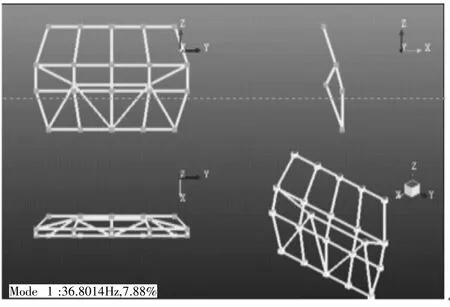

将该时域方程通过傅里叶变换转化为频域方程:

其中,[M]、[C]、[K]分别表示系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵分别表示系统的加速度、速度及位移向量,(fx)表示系统所受激励向量,[Φ]、{q}分别表示模态的矩阵和坐标。

式(2)的特征方程为:

一般对钣金结构分析,可忽略阻尼效果。故可由式(3)求解出模态结果ω,代入频域方程(2)可得出系统的模态振型。

而系统结构响应点l与激振点p之间的频响函数为[6]:

式中,Ker表示系统结构的等效刚度,εγ表示第r阶模态阻尼比表示第r阶模态频率。

当激振频率近似接近于系统的固有频率时,系统会产生共振并伴有振动噪音存在,此时系统的共振形态就是固有模态振型。

2 试验排查分析与优化

2.1 试验现象测试

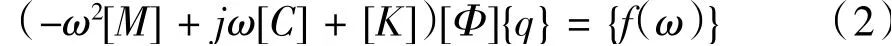

匀速工况下,主观评价团队在对样车进行共鸣共振指标评价时发现车后排存在明显的低频压耳轰鸣。通过采集该工况下的NVH客观测试数据(图1),发现除了正常发动机2阶正常峰值外,样车后排噪声在30~50 Hz频段振动峰值较大,与主观评价指摘相吻合,评估问题点来源于车身部件。开展车身部件进行频响函数测试数据采集(图2),在30~50 Hz区间内存在模态共振风险的部件有背门、顶棚横梁、右侧围。

图1 匀速工况噪声振动测试曲线

图2 车身部件频响函数测试曲线

2.2 分析与验证

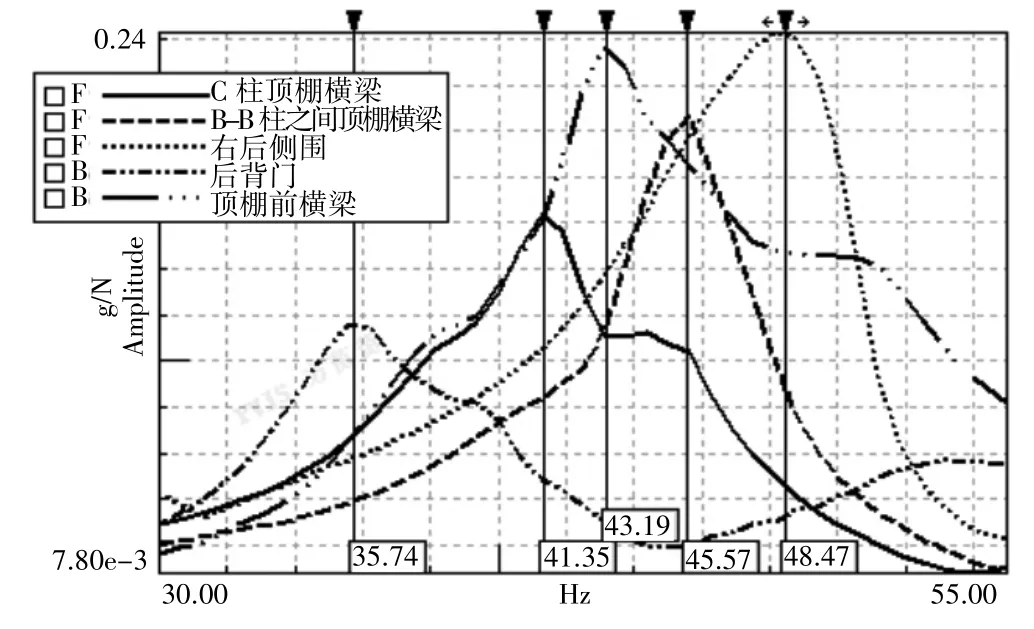

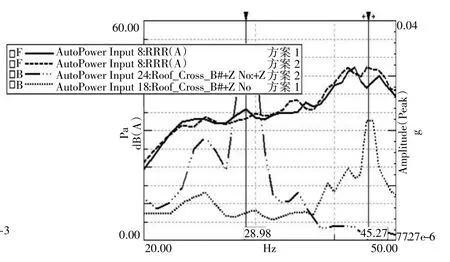

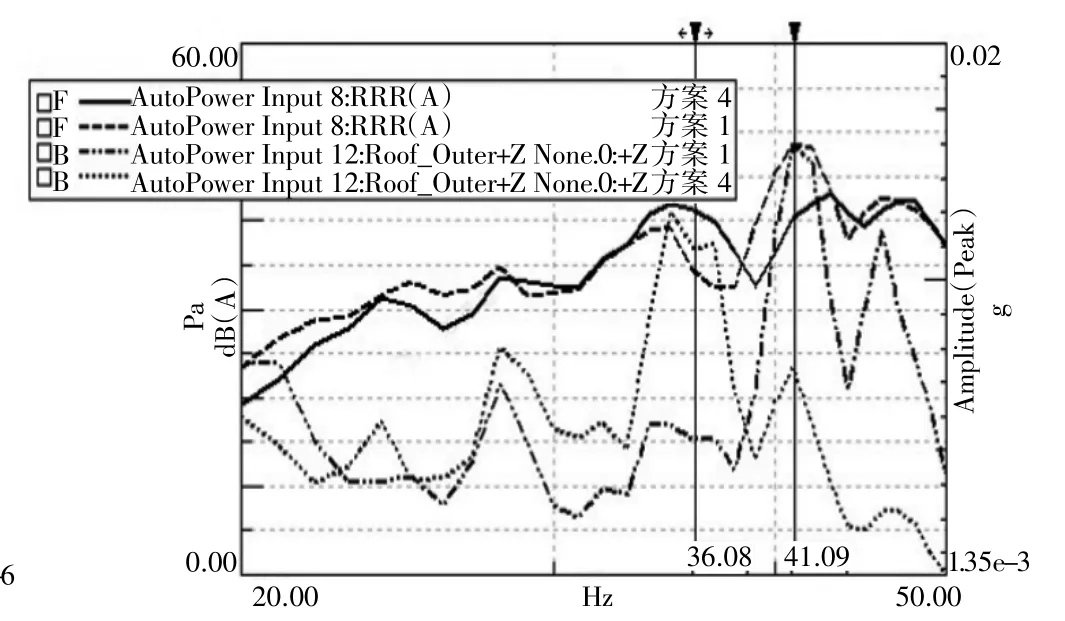

结合模态分析理论,从整车状态背门模态测试结果来看(图3),背门在36 Hz存在一个类似一阶弯曲模态振型的模态,怀疑是由背门模态共振引起所致。为进一步验证猜想,开展了4种不同测试状态方案进行车身部件振动扰动验证,方案及测试结果见表1。

图3 背门模态试验结果

表1 车身部件扰动验证

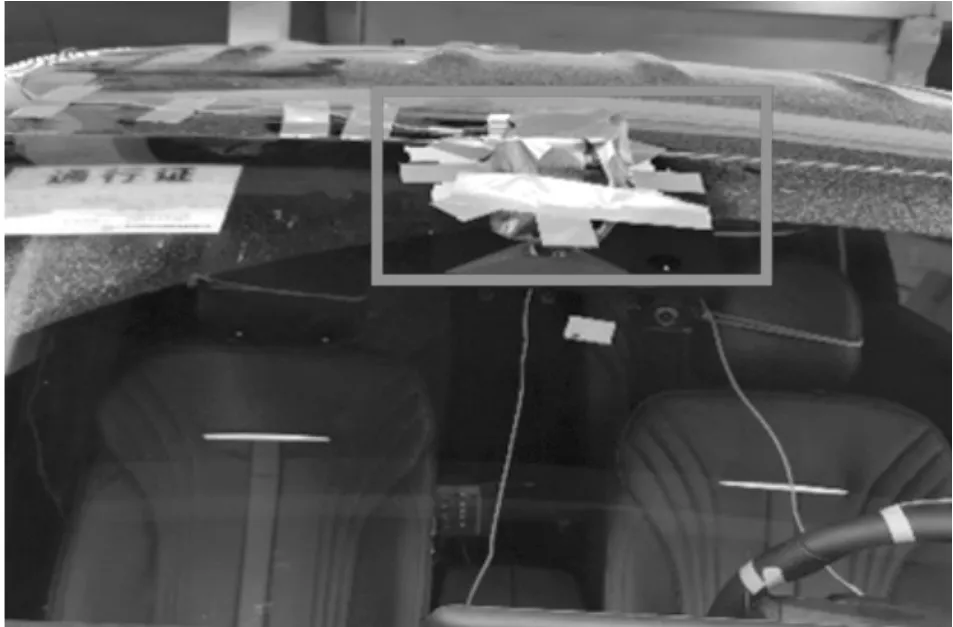

基于以上验证可知,车内低频36 Hz噪声峰值主要是由背门模态被路面低频段的宽频激励(通常为20~100 Hz)[6],通过背门与车身的连接,促使激励频率与背门整体一阶弯曲扭模态强耦合,导致其模态振型共振,噪声被进一步放大所致,同理,车内42 Hz噪声峰值主要是由顶棚前横梁与前风挡模态共振引起。综合成本及开发节点考虑,从降低背门、顶棚前横梁处响应入手,在背门内侧配置36 Hz的动态吸振器以改善背门共振引起的低频噪声,在顶棚前横梁与前风挡搭接处增加质量(图8)以改善顶棚前横梁与前风挡之间因模态共振引起的低频噪声。

图8 顶棚前横梁加质量

2.3 吸振器设计

搭载动力吸振器可改变原系统的动态特性,当主系统受激励力作用时,主系统的原有共振点转化成搭载动力吸振器后新系统的反共振点,将系统响应的单峰优化为两个较小峰值,达到降低某频率振动之用而在工程上得到广泛应用。

在不考虑主振动阻尼的条件下,共振结构附上带有阻尼的吸振器形成单自由度系统,力学模型如图9所示。

图4 方案1对比测试曲线

图5 方案2对比测试曲线

图6 方案3对比测试曲线

图7 方案4对比测试曲线

图9 主振动系统附上吸振器简图

其中,m1、m2分别为主振动系统和吸振器的质量,x1、x2分别为主振动系统的位移和吸振器的响应位移,k1、k2分别为主振动系统、吸振器的刚度,f为主振动系统的固有频率。

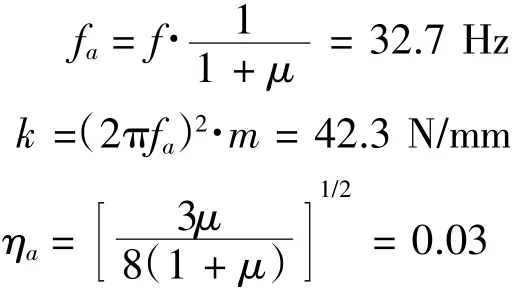

一般来说,带阻尼的吸振器质量比μ越大系统的减震效果越好,但受空间布置及成本所限,较难实现大尺寸吸振器布置。针对背门而言,通常选取m=(0.1~0.167)M。本案例选取吸振器质量m为1 kg,质量比μ为0.1,最终布置位置如图10所示。

图10 吸振器布置图示

借助于最佳协调比可计算出吸振器的固有频率fa、刚度k及黏性阻尼ηa[7]:

3 改善措施验证

将所设计的吸振器安装到背门并在顶盖前横梁处增加质量块,在同一工况下对比原状态进行效果验证,结果如图11所示。可看出车内低频36 Hz、42 Hz噪声峰值有所改善,基于实际测试和对比分析显示相关频率下噪声峰值降低了5~6 dB(A),主观评价可接受。

图11 匀速车内噪声对比测试曲线

4 结语

背门路噪轰鸣问题较多是因背门系统模态耦合而产生[8]。解决此类模态耦合的方案,往往是围绕着调整其刚度、质量以及阻尼等因素以达到避开共振区的作用。在此案例中,路面激励起背门模态,致使背门模态振型共振,加之顶棚前横梁与前风挡模态也存在共振,使得车内后排噪音被进一步放大,产生低频轰鸣音。因此在相关车型设计时,需更多地考虑模态避频,避免后续出现类似轰鸣噪音问题以免影响车内感知。