信息分享到共同体验:元宇宙带来传播范式革新

牟 怡

一、引言

2017年初,在一款名为《创世战车》(Crossout)的海外游戏中,原本定位农村市场的普通国产车型五菱宏光被推上风口浪尖。在与外服玩家发生的“激战”中,中国游戏玩家自发组成五菱宏光车队同仇敌忾,“锐不可当”的五菱宏光因而也被誉为“神车”。如一名资深游戏玩家所说的那样,“图腾一样的五菱战车,代表的是国人的信念啊”……

网络游戏中一个虚拟标志(一款国产车型),引来中国游戏玩家的全力相助。尽管这样的行为经不起理性的推敲,但线下符号中赋予的集体身份认同却引发了虚拟世界中的共同行为。这个发生在前元宇宙时代的案例如同隐喻一般,将物理世界中的意义与虚拟世界中的行为完美地结合起来。然而,这样的结合不知随着元宇宙愿景的逐渐实现还会走多远。

关于元宇宙的讨论甚嚣尘上,泡沫之后,元宇宙带来的影响却可能是变革式的。基于增强现实、虚拟现实和混合现实等技术的元宇宙,是整合了用户替身创设、内容生产、社交互动、在线游戏、虚拟货币支付的网络空间。依托区块链(Blockchain)、物联网(Internet of Things)、网络及运算(Network)、交互技术(Interactivity)、电子游戏技术(Games)以及人工智能(Artificial Intelligence)六大支撑技术(简称BIGANT技术),①邢杰、赵国栋、徐远重、易欢欢、余晨:《元宇宙通证》,中译出版社2021年版,第102页。元宇宙将具有逼真性、沉浸性、开放性和协作性几大特点。作为一种“具身的互联网”(embodied Internet,马克·扎克伯格语),用户在其中不仅能看内容,而且能全身心沉浸在相互补充和相互转化的物理世界和数字世界之中。①腾讯—复旦大学:《2021—2022 元宇宙报告》,https://new.qq.com/omn/20220225/20220225A02ORB00.html。因此,元宇宙带来的将会是一种人类信息获取、体验与感知方式的巨变,进而从底层改变传播的范式。

按照美国著名科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)提出的范式(paradigm)迭代观点,科学革命(包含社会科学革命)往往发生在新旧范式的更迭之间。②托马斯·库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2012年版,第56页。元宇宙因物理空间的复刻与延伸,对社会自由度的扩大与升级,以及实现了传受边界的消弭,而被视为媒介升维逻辑下互联网发展的终极形态,③喻国明、滕文强:《元宇宙:构建媒介发展的未来参照系——基于补偿性媒介理论的分析》,《未来传播》2022年第1期。并将主导人类社会历史的发展。④许加彪、程伟瀚:《从“图像域”到“拟态域”:“元宇宙”时代的媒介域更替》,《传媒观察》2022年第3期。从短短的互联网发展史来看,在经历了几代互联网应用之后,元宇宙统摄了互联网相关全要素,令各自为政的各项互联网技术摆脱了孤军奋战的窘境,重新激活了人们对未来互联网发展的想象,⑤喻国明、滕文强:《元宇宙:构建媒介发展的未来参照系——基于补偿性媒介理论的分析》。更可能由此带来传播范式的变革,从而推动相关社会科学的研究。因此,有必要对传播范式革新做出梳理和展望。

二、以信息分享为导向的既有传播范式

人类的发展史也是一部人类传播范围不断扩大的历史。从早期没有任何辅助技术的面对面交流到今天的24小时无间断全球新闻捕捉与发布,人类传播的范围从远古人类的几米空间进入了星球尺度甚至太空尺度。为了实现远距离信息分享,各种符号应运而生,其中以语言为最。语言于人类的重要作用不言而喻。历史学家尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)提出“八卦理论”,认为人类开始快速超越其他动物始于7万到3万年前的认知革命,通过语言讨论虚构事物,人类不仅开始拥有想象力,而且更重要的是可以编织出共同的想象,从而使得大规模合作和集体身份成为可能。⑥尤瓦尔·赫拉利:《人类简史——从动物到上帝》,中信出版社2014年版,第22页。然而,如语言学家和认知心理学家指出的那样,语言是“一种‘瘦损’(lossy)的介质,因为它丢掉了关于体验的那部分稳定的、多维度的结构信息”。⑦史蒂芬·平克:《思想本质:语言是洞察人类天性之窗》,浙江人民出版社2015年版,第322页。试想任何一条新闻,语言文字即使有了图片或视频的补充,也只能有限地还原彼时彼地的新闻故事,而很难带给读者完全的身临其境之感。

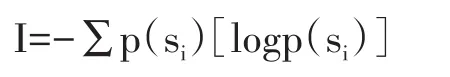

在无法产生如圣奥古斯丁笔下如天使般无障碍交流的人类间的沟通时,如果说语言诞生的根源是人类试图建造的一座沟通的桥梁,那么到了数字时代,这座桥梁尽管被各种信息拓宽,但其单向度却益发明显。作为深刻奠定并影响了当今数字传播形态的控制论(cybernetics),在1945年发展之初便将信息与情景进行了割离。在信奉概然性世界观的创始人诺伯特·维纳(Norbert Wiener)看来,既然未来事件的路线不能被精准预测,那么控制是必需的。只有当信息不被当作事物本身而是作为各元素之间的不同关系时,其才能被构成、测量和传播,从而最终实现控制的目的。⑧凯瑟琳·海勒:《我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》,刘宇清译,北京大学出版社2017年版,第120页。这一观点也得到其他几位同时代控制论元老的认同。如克劳德·香农(Claude Shannon)将信息定义为以下一种无维度、无物质,甚至无意义的概率函数:⑨Claude Shannon,“The Mathematical Theory of Communication”,The Bell System Technical Journal,Vol.27,1948.

其中,I为信息,p(si)表示消息要素 si从包含n种要素的一组要素中选出来的概率。

因此,信息从语境中独立出来。语境之外,信息得以概念化处理,成为一种可以在不同物质基质之间流动而不发生改变的实体(entity)。然而,这种“模式”(pattern)与“在场”(presence)切割的传统虽然在很多场合极大简化了信息传播的过程,促进了传播效果的可量化,却导致了“既不依赖精神又不依赖意识,而仅仅依赖信息的非物质性建构”。⑩凯瑟琳·海勒:《我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》,第47页。

意义和身体的缺席(absence)与信息模式的相互作用之下,形成了让·波德里亚预言的超现实(hyperreality)。原物(original object)及其拟象(simulacra)之间不断竞争,直至前者被后者取而代之,即所谓的“拟象先行”(precession of simula-cra),最终的结果是社会内爆成超现实(the implosion of the social into the hyperreal)。①让·波德里亚:《象征交换与死亡》,车槿山译,译林出版社2006年版,第35页。这一预言也正在被关于反向临场感(inverse presence)之类的实证研究所证实。随着技术的发展,与传统的“假的像真的”临场感不同,反向临场感则指的是“真的像假的”,物理世界中真实的内容反而变得像被中介化了一般。②M.Lombard,“Presence Past and Future:Reflections on 25 Years of Presence Technology,Scholarship and Community”,in A.Guzman(Ed.),Human-Machine Communication:Rethinking Communication,Technology,and Ourselves,Peter Lang,2018,pp.99-117.例如,一个重度电子游戏玩家脱离游戏场景后依然沉浸在游戏氛围里,觉得路人都是游戏中的NPC(非玩家角色,non-player character)一样。

在以信息分享为导向的传播场景中,其传播效果往往通过临场感来调节。临场感(presence)指的是“一种心理状态或主观认知”,在其中“尽管一个人的当前体验部分或全部是由人造技术产生和/或过滤的,但个人认知未能部分或全部地准确捕捉到技术在这种体验中所扮演的角色”。③M.Lombard&T.Ditton,“At the Heart of it All:the Concept of Presence”,Journal of Computer-Mediated Communication,Vol.3,No.2,1997.最常见的临场感是空间临场感(spatial presence),即空间维度上的“在那里”,用户感觉自己真的身处媒介化的空间场景中。其次是社会临场感(social presence),是一种感觉到与他人的联系,或者感觉互动是真实的体验,即“感觉跟他/她在一起”。除此之外,还有自我临场感(self-presence),指的是虚拟自我呈现嵌入真实物理自我的感觉。例如,电子游戏用户创建和操纵其虚拟化身,往往感觉虚拟化身就是玩家本人。④M.Lombard,“Presence Past and Future:Reflections on 25 Years of Presence Technology,Scholarship and Community”,pp.99-117.关于临场感的传播学研究始于20世纪90年代,伴随着新媒体技术的发展而逐渐成为新媒体研究中不可或缺的考察要素,这一点从其相关文献的数量即可窥得一斑。截至2022年6月初,国际新闻传播数据库Communication Source(原 Communication&Mass Media Complete,传播与大众传媒数据库)中,主题中包含“presence”一词的文献近14000条,而绝大多数是在近20年中发表出来的。

早期的大众媒体缓慢起步于印刷术诞生之后,尤其是蒸汽印刷机大规模普及之后。伴随着出版业的发展和识字率的提升,报纸成为大众媒体的第一个典型代表。随后广播和电视的相继起飞,大众传播发展至最高点。以电视为例,美国家庭的电视拥有率从1950年的9%飙升至1955年的65%,并在1970年达到95%。⑤汤姆·斯丹迪奇:《社交媒体2000年——从莎草纸到互联网》,林华译,中信出版社2015年版,第257页。传统大众媒体在实现信息的远程及时传输的同时,也因目的的束缚和身体的缺场,让交流沦为“交叠的独白”或“没有保证的冒险”。⑥约翰·杜翰姆·彼得斯:《对空言说——传播的观念史》,邓建国译,上海译文出版社2017年版,第382页。德国哲学家尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)曾不无惋惜地评价,随着19世纪中叶销量巨大的报刊之类的大众媒体的出现,18世纪以咖啡馆、沙龙、文学刊物和自由报刊等组成的欧洲公共领域(public sphere)土崩瓦解。⑦尤尔根·哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,学林出版社1999年版,第225页。意义与身体的双重缺席之下,大众媒体成为单向度的信息传输工具,而临场感则不过是调节传播效果的尺度之一。

与临场感紧密相关的是中介化(或称媒介化,mediated)体验。随着以互联网为代表的新媒体技术的发展,传统的面向广大群体的“广播”(broadcasting)逐渐趋向“窄播”(narrowcasting)。面向范围更小、更精准的观众群体传播信息,窄播使得“千人千面”成为可能。小众化窄播的趋势之下,有学者建议用“中介化传播”(mediated communication)取代“大众传播”(mass communication)。中介化传播指的是以媒体技术为渠道(中介)进行的信息传输。传统的大众媒体是以媒体技术为传播渠道,故而大众传播包含于中介化传播之中。同时,依赖媒体技术进行的人际传播亦可被归为中介化传播。例如,微信上一对一的私聊便是中介化传播。因此,中介化传播概念的提出使传统的从大众传播到人际传播的谱系得到了一定程度的融合。

在身体在场显得弥足珍贵的当下,媒体技术都或多或少地体现了中介化,尤以计算机中介传播(computer-mediated communication)为甚。因为计算机与互联网极大地重叠,计算机中介传播也因此被等同为网络传播。①张放:《论“computer-mediated communication”的中译定名问题——基于学术史与技术史的考察》,《新闻与传播研究》2016年第9期。这个领域中几个经典理论均将临场感作为衡量传播效果的尺度。例如,由肖特(Short)、威廉姆斯(Williams)和克里斯蒂(Christie)三位学者在1976年提出的社交临场理论(social presence theory)认为,囿于当时技术的局限,使用者感知到的临场感不足,从而导致传播效果相较面对面的人际传播效果更差。②J.Short,E.Williams and B.Christie,The Social Psychology of Telecommunications,John Wiley&Sons,London,1976,p.88.达夫特(Daft)和伦格尔(Lengel)两位学者在 1986年提出媒体丰富度理论(media richness theory),从社交线索(social cues)的数量、反馈的及时性(immediacy)、自然语言的运用以及信息的个人定制化(message personalization)四个方面衡量媒体技术,强调需求与可供性(affordance)的匹配,从而决定传播效果的好坏。③R.L.Daft&R.H.Lengel,“Organizational Information Requirements,Media Richness and Structural Design”,Management Science,Vol.32,No.5,1986.如电视同时可以观看图像和聆听声音,让观众更有身临其境之感,所以在媒体丰富度上优于仅有音频信息的广播。然而并非所有情况下视频效果都优于音频,如车载收音机的广泛使用,就是因为在特定驾驶场景中,司机只能使用耳朵倾听,对临场感并无太多要求,因此音频节目就能满足其需求。

三、以共同体验为导向的未来传播范式

传统的网络技术发展到今天依然未能最大限度地实现远程临场感,这也是未来的元宇宙愿景具有巨大魅力的原因之一。规划中的元宇宙将通过实时高精度渲染等核心技术实现与现实世界的同步性与高拟真度。元宇宙虚拟空间与现实社会保持高度同步和互通,交互效果逼近真实,同时用户在虚拟的元宇宙中进行交互时能得到近乎真实的反馈信息。④尹沿技、张天、姚天航:《元宇宙深度研究报告:元宇宙是互联网的终极形态?》,https://new.qq.com/omn/20210607/20210607A06CJV00.html。从元宇宙六大支撑技术角度而言,游戏技术主要对接了人们的视觉感知,味觉、触觉、听觉等感知则由交互技术来实现。用户的交互感受通过交互技术中硬件供应与游戏技术中游戏引擎技术的融合来实现。目前最彻底也最前沿的方式是脑机接口(brain-computer interface)技术,通过提取大脑中特定的生物电信号,依据现有的认知神经科学理论,进行有效的解码,建立起与外部系统的沟通,实现控制与操纵外部仪器或设备的动作。⑤清华大学脑机接口研究组:《脑机接口组介绍》,见http://www.thubci.org/。如果脑机接口技术发展如预期那样顺利,那么可以展望,大脑对运动、体感、视觉等多感官通道实现控制,并具有良好的安全性与鲁棒性。这些都为元宇宙中充分的临场感提供了技术支撑与保障。

信息接收、发送的综合处理需要极大的算力,同时对网络带宽及并发量的要求也是极高的,目前的网络及运算技术尚不能达到这样的要求。未来的元宇宙可供给的临场感如何,我们目前囿于技术的限制无法通过直接的实证证据得知。然而,从已有的关于虚拟现实(virtual reality,VR)、大型多人在线游戏(Massive Multiplayer Online Game)以及虚拟空间第二人生等的相关研究中,我们得以一窥其中的端倪。

以第二人生为例,它被电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,即IEEE)喻为迄今为止最接近元宇宙的产品。“元宇宙”(Metaverse)一词尽管从去年才开始火遍全球,然而其并非一个新词。早在1992年,科幻小说家尼尔·史蒂芬森(Neal Stephenson)在其赛博朋克小说《雪崩》一书中,便创建了一个与现实世界平行的虚拟空间Metaverse,用户借助化身(avatar)穿梭其中。Metaverse并非第一次吸引网络科技界的关注。2003年,林登实验室的“第二人生”(Second Life)上线。其创始人菲利普·罗斯代尔(Philip Rosedale)深受 Metaverse概念的启发,建立了一个类似Metaverse的崭新虚拟世界。在第二人生中,玩家可以像日常生活中那样置地买房、工作生活,获取新闻或接受教育;也可以体验到现实中难以体验到的事情,如飞翔于空,去恐龙森林探险等。由于种种原因,第二人生平台到达2007年的至高点后便逐渐衰落,然而,它依然给今天的元宇宙带来诸多启示。

传统的网络人际传播中很为人诟病的一点是非言语信息的缺失,其中包括运动学信息(kine-sics,如手势、姿势和面部表情等)、眼部信息(oculesics,如眼部行为等)、身体外表(physical appearance,如身材体型、衣着、肤色等)、身体接触(haptics)、人际距离(proxemics)、时间行为(chronemics)、实物使用(objectics)和声乐(vocalics)等几个方面。而在第二人生这样的虚拟环境中,非言语信息得以很大程度的复原。研究者分析了第二人生中虚拟化身之间的个人距离和眼神接触等非言语细节,发现物理世界中遵循的非言语社交规范在虚拟世界中依然适用。①N.Yee,J.N.Bailenson,M.Urbanek,F.Chang&D.Merget,“The Unbearable Likeness of Being Digital:the Persistence of Nonverbal Social Norms in Online Virtual Environments”,Cyber Psychology and Behavior,vol.10,no.1,2007.例如,爱德华·霍尔(Edward T.Hall)提出社交空间中亲密区域、私人区域、社交区域和公共区域的四种分类,按照虚拟世界尺度同样成立。尽管3D虚拟环境中用户生成的非言语行为与机器生成的非言语行为(例如NPC的非言语行为)之间的界限并不总是泾渭分明,从而导致对非言语信息的错误解读,②Smiljana Antonijevic,“From Text to Gesture Online:a Microethnographic Analysis of Nonverbal Communication in the Second Life Virtual Environment”,Information,Community and Society,Vol.11,No.2,2008.然而随着算法的提升,机器生成的信息越来越符合人类社会规范,误读的可能性也在逐渐减少。

元宇宙愿景中的虚拟世界为共同体验提供了丰富的场景,是对即将到来的场景时代的有力补充。斯考伯(Robert Scoble)和伊斯雷尔(Shell Israel)认为,“场景”(context)是基于移动设备、传感器(如物联网)、GPS定位系统、社交媒体和大数据提供的一种数字化情形,并由此营造一种临场感。③罗伯特·斯考伯、谢尔·伊斯雷尔:《即将到来的场景时代》,赵乾坤、周宝曜译,北京联合出版公司2014年版,第14页。正如阎峰指出的那样,人与人、人与环境、人与事物,乃至人与智能机器等人工物之间,基于新的信息与媒介技术,可以“虚拟或真实地融合实现智能性‘超链接’,并在社交平台进行多方互动的数字化情境”。④阎峰:《场景即生活世界:媒介化社会视野中的场景传播》,上海交通大学出版社2018年版,第5页。

通过虚拟化身的多感官体验,用户可以实现虚拟场景中的“身临其境”,而信息则调节着临场感的多寡。例如,2015年11月,《纽约时报》与谷歌合作制作虚拟现实纪录片《流离失所者》(The Displaced),在作品的11分钟中,三名乌克兰、黎巴嫩和南苏丹难民儿童讲述他们自己的故事。与传统新闻作品不同的是,VR让观众有一种切身的沉浸感、能够360度自主感受到孩子们所置身的环境,大量在偏远和危险地区的实景拍摄也让细节更加丰满。于是,未来人类的社交,将不再像从前和现在一样,主要寄托于语言为主的信息交换,而是通过技术可供性之下的共同体验来完成。

四、传播范式革新下重构的重要研究议题

库恩提出的范式是在某个特定历史时期,研究共同体就某些问题提出特定的议题、角度、路径与方法,并赋予围绕一些议题而展开的研究以正面的价值,具有收敛思维的指导作用。⑤托马斯·库恩:《科学革命的结构》,第127页。自20世纪后半叶新闻传播学发展成一个独立的学科以来,新闻传播学家便不断提出针对媒体研究的不同范式。例如,20世纪80年代,洛厄里(Lowery)和德弗勒(DeFleur)针对电视为代表的大众媒体提出大众社会范式(mass society paradigm)、认知范式(cognitive paradigm)和意义范式(meaning paradigm)三大范式。⑥S.A.Lowery&M.L.DeFleur,Milestones in Mass Communication Research,Allyn&Bacon,1994,p.29.然而,传统媒体技术特征与新媒体技术特征的巨大差异,造成既有范式在网络技术面临升级换代的今天的困局。⑦牟怡:《从诠释到他异:AI媒体技术带来的社交与认知变革》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。从信息分享到共同体验,其中的传播范式革新也许会颠覆对一些基本议题的认知,包括语言的地位、真实的定义以及人类的终极福祉等。而对这些议题的重新推理与探讨,又会反过来影响范式革新的进程。

1.重建巴别塔?对语言中心地位的重新考量

语言于人类的重要性不言自明,甚至说“语言始终是人类的主宰者”(海德格尔语)也不为过。如果一定要阐释语言为何重要的话,不得不回到人类的认知原点。著名心理学家沙利文(Harry Sullivan)将认知水平分为三个层次。⑧哈利·沙利文:《精神病学的人际关系理》,方红,郭本禹译,中国人民大学出版社2015年版,第78页。第一个层次是前符号经验(prototaxic),即个人的、没有分化的经验,比如婴儿时期的饥饿与疼痛感等。其次是前逻辑经验(parataxic),通常发生在一个人假定因果关系的时候。第三个层次为句法交流经验(syntaxic),这是能够一致认同并进行符号交流的经验。使用普遍认同的言语和非言语符号是能够与他人顺畅交流的必要条件。然而,交流并非观点和愿望从一个主体到另一个主体的内心传递,而是“我们用解释性的话语投身于一个与人分享的世界”。①马丁·海德格尔:《存在与时间》,生活·读书·新知三联书店2000年版,第205页。缺乏共识的语言往往会产生交流的无奈,甚至关系的破裂。传说中巴别塔建造的失败便是其中经典的案例。

语言是一种公共的、数字性的介质,很难担负起描绘人类极具隐私性和生动性经验的重任。语言对人类思考的三大基础结构——空间、时间、因果关系也似乎力不从心。我们体验中的空间和时间都是连续性的,但在语言表达的时空模型中却是离散性的。②史蒂芬·平克:《思想本质:语言是洞察人类天性之窗》,第498页。于是,人类不得不依赖联想与想象以填补语言的空隙。例如,读者可以在“陌上花开,可缓缓归矣”这样的书信中体会出作者的深情,却不得不面对无法真正一同置身江南之春的遗憾。尽管在移动网络时代,同处一室却盯着各自手机屏幕的“孤独地在一起”(alone together)现象已经招致有识之士的批评,“重拾交谈”的呼声也一浪高过一浪,③雪莉·特克尔:《群体性孤独:为什么我们对科技期待更多,对彼此却不能更亲密?》,周逵、刘菁荆译,浙江人民出版社2014年版,第300页。但这种在虚实交织的赛博空间中重构“此时”“此地”“此身”体验的行为,未尝不是对语言中心化、体验边缘化的一种矫枉过正。

同时,语言过于中心的地位也给个人带来无形的枷锁。心理学家早已视智能为多元,认为人类的心智由多种智能构成,包括语言智能、音乐智能、逻辑—数学智能、空间智能、身体动觉智能、人格智能和自省智能。然而,现代文明过度强调语言智能和与之相应的逻辑—数学智能,让人类的其他智能形式未得到充分的重视与发展。④霍德华·加德纳:《智能的结构》,沈致隆译,中国人民大学出版社2008年版,第22页。

如果说身体缺席的信息分享中,对文字信息的意义揣摩和把玩是对信息模式的最大敬意的话,那么元宇宙中,虚拟在场则是对共同体验极致的复原。正如本文开头所提到的五菱宏光战队的案例,无须过多语言的中介,玩家们在“身处”的虚拟场景中共同体验了图腾似的召唤,前赴后继地参与了这场捍卫集体尊严的战斗。除了这样的典型游戏场景,虚拟世界中的教育场景更是展现了巨大的潜力。早在2007年的第二人生平台上,不少教育科研机构就设置了虚拟图书馆和教育中心,如由美国国家医学图书馆资助的“第二人生医学与消费者健康图书馆”和由英国普利茅斯大学开发的“虚拟神经学教育中心”等。相较传统的文字教学和2D网页教学而言,虚拟空间提供了更直觉化的教学方式,如可以随时浏览多媒体内容,查询3D图书馆资料,参加实时虚拟讲座、会议等。更重要的是,虚拟世界平台提供了一种沉浸式、交互式的体验,通过独特的临场感受,让用户通过综合感官来获得教育,而不仅仅停留在文字层面的信息分享。⑤M.N.K.Boulos,L.Hetherington,S.Wheeler,“Second Life:an Overview of the Potential of 3-D Virtual Worlds in Medical and Health Education”,Health Information&Libraries Journal,Vol.24,No.4,2007.这对要求具有很好的手眼协调能力以及容易理解机器的人机交互界面的职业教育领域尤其有效。不仅如此,性别差异导致两性之间的认知技能会有所偏重,男性通常更擅长想象旋转能力,女性更擅长模式识别和语言能力。研究发现,在虚拟世界中的任务实施,可以减轻或减少两性之间认知能力的差距。⑥S.Jones,Let the Games Begin:Gaming Technology and Entertainment among College Students,Washington,DC:Pew Foundation,2003,p.69.

由此可见,大众媒体时代语言的中心地位正在受到新技术的挑战。正因为人的心智天生就是体验性的,思想多半是无意识的,而抽象概念在很大程度上是隐喻性的,⑦George Lakoff&Mark Johnson,Philosophy in the Flesh:the Embodied Mind&its Challenge to Western Thought,Basic Books,1999,p.14.心智与思想并不能与语言画等号。事实上,也许正是由于对语言的执着,而遗忘了我们交流的初衷。不同语言中各类隐喻新词层出不穷,反而容易造成交流的错位。⑧牟怡:《传播的进化:人工智能将如何重塑人类的交流》,清华大学出版社2017年版,第15页。然而,人类的心智体验具有天然的共通性,同理心赋予人类共同的感受。如果未来虚拟的镜像世界能向不同文化、不同语言、不同政见的人群提供共同临场的虚拟体验,让人们能更深刻地理解战争、灾难、贫穷和混乱,那么,语言等符号带来的分歧是否会得到消弭,从而在隐喻意义上让人类得以重建巴别塔?

2.真实的谎言?对新闻真实性的再定义

真实性一直以来被视为新闻的第一原则。中国新闻先驱陆定一曾指出,新闻的本源是事实,新闻是事实的报道,没有事实,就没有新闻报道。然而,关于真实的含义却在技术的裹挟下变得越来越模糊。2016年美国大选和英国脱欧等政治黑天鹅事件,让“后真相”一词进入大众眼帘,意指客观事实的陈述往往不及诉诸情感和个人信仰更容易影响民意。而在国内,一种情绪比真相更重要的舆论生态也以“反转新闻”等形式出现,缺乏全面真实的事件断面被当作真相而造成社会情绪煽动。新闻生产转变为职业记者和公众共同参与的动态实践,媒介机构不再是新闻事件的唯一阐释主体。①陆晔、周睿鸣:《“液态”的新闻业:新传播形态与新闻专业主义再思考——以澎湃新闻“东方之星”长江沉船事故报道为个案》,《新闻与传播研究》2016年第7期。

新闻真实性原则并非新闻诞生之日就出现了,而是基于现实主义和实用主义哲学传统,在不断的新闻实践中逐渐确立起来的。②O.H-B.Jesse,Journalism and the Philosophy of Truth,New York:Routledge,2016,p.7.三四个世纪前的英国报纸就将各种奇闻轶事、流言八卦视为“新闻”。英国历史学家安德鲁·佩蒂格里(Andrew Pettegree)在《新闻的发明》一书中记述了早期新闻在市场需求、媒介批评、报纸竞争、政治压力等诸多混杂因素中“追求真实”的历史:从一开始就充斥着混乱、矛盾的价值诉求,到后来报纸编辑承诺仅提供公正的新闻。③安德鲁·佩蒂格里:《新闻的发明:世界是如何认识自己的》,董俊祺、童桐译,广西师范大学出版社2022年版,第97页。其潜在逻辑是,只有获得公众信任,新闻才能走上专业化道路,而公众信任的基础则是声称并证明媒体有能力提供真实新闻。④王辰瑶:《“新闻真实”为什么重要?——重思数字新闻学研究中“古老的新问题”》,《新闻界》2021年第8期。

从“真实”概念中的“事实”维度而言,对事实的认知也非一成不变,其发展在人类历史上经历了三个阶段:经典事实时期、基于数据的事实时期和网络化事实时期。⑤戴维·温伯格:《知识的边界》,胡泳、高美译,山西人民出版社2014年版,第60页。《圣经》中的警告“你们的话,是,就说是;不是,就说不是;若再多说就是出于那邪恶者”,便是典型的经典事实时期的认知。随着大数据时代的到来,传感器能捕捉到海量的碎片数据,算法则进行汇总和分析,往往能挖掘出以往人力难以发现的文本价值,再辅以可视化呈现的手段,能让人们从中对事实获得崭新的“上帝视角”。最终,知识存在于网络之中,网络比任何个体都更能促进群体发展。

如果说事实在很大程度上反映的是“类型真实”(type authenticity),那么“精神真实”(moral authenticity)则需要借助感性的纽带。⑥G.R.Carroll and D.R.Wheaton,“The Organizational Construction of Authenticity:an Examination of Contemporary Food and Dining in the U.S.”,Research in Organizational Behavior,Vol.29,2009,pp.255-282.技术加持之下,情感似乎比理智走得更远。通过虚拟与现实糅合的沉浸式VR新闻,尽管可以增加更多的事实细节,然而这样的生动性是否就等同于真实性?有批评者认为,虚拟现实技术具有欺骗性,虚拟空间是由人工干预和算法控制融合而成,因此,形象的生动性并没有增强真实性。⑦Taylor Owen.“Can Journalism be Virtual?”,2016.https://www.cjr.org/the_feature/virtual_reality_facebook_second_life.php.沉浸式虚拟体验中得到加强的往往是虚构作品中强调的共情体验,调动并强化了用户的个人信念、喜好和各自的刻板印象,这与新闻的客观性原则背道而驰。⑧陈昌凤、黄家圣:《“新闻”的再定义:元宇宙技术在媒体中的应用》,《新闻界》2022年第1期。基于此,有学者提出,根据虚拟现实新闻、沉浸式新闻、传感器新闻、新闻游戏等数字化新闻产品的特点,主动营造和创设偏重于感知层面的是“体验真实”,并非“新闻真实”。⑨杨奇光、周楚珺:《数字时代“新闻真实”的理念流变、阐释语簇与实践进路》,《新闻界》2021年第8期。如果为了营造逼真和刺激的体验感受,通过技术手段仅呈现最具感官冲击力的场景,这将可能违背新闻伦理。⑩H.Kool,“The Ethics of Immersive Journalism:a Rhetorical Analysis of News Storytelling with Virtual Reality Technology”,Intersect,Vol.9,No.3,2016.

由此可见,随着元宇宙愿景的逐步实现,关于新闻真实性的讨论必将一直持续下去,并有可能形成一套与之相应的新的新闻原则。

3.心之所向,身之所往?人类福祉的再探讨

对于人类这样的社交动物而言,传播与交流不仅仅是日常工作、生活的一部分,更关乎人类的福祉(well-being)。从马斯洛的需求层次而言,①A.H.Maslow,“A Theory of Human Motivation:Psychological Review”,Vol.50,No.4,1943.除了生理需求和安全需求这样的初级阶段需求外,以归属需求和尊重需求为中级阶段和以自我实现为高级阶段都或多或少与传播交流有关。例如,归属需求中的爱情与友情等情感,尊重需求中的信心与成就,自我实现中的公正与创造等,无一不是健康社交的正面产物。所以,尽管人类福祉这个命题极其宏大,但是在考虑元宇宙带来的传播范式变革时,依然有必要跳出一个学科的框架而对这个命题进行再探讨。

几乎每种媒体技术诞生之初都会受到各种批评。例如,1881年一位美国医生比尔德(George Beard)就在他的《美国式紧张》(American Nervousness)一书中指责电报和印刷机造成了因商业和社交生活的加速而引发的“紧张病”。②汤姆·斯丹迪奇:《社交媒体2000年——从莎草纸到互联网》,第223页。然而,技术发展到今天,这样一些从前看似荒谬可笑的观点却益发显得意味深长。当下社会中普遍的网络成瘾、手机综合征、短视频沉迷等问题给人们尤其是年轻一代带来了很多困扰。关于电子媒体技术如何影响到儿童青少年的大脑发育、认知、社会情感发展的实证研究也越来越多。③R.Antar,“Exploring the Use of Electronic Media in Young Children’s Lives and its Effects on Brain Development”,Journal of Early Childhood Education Research,Vol.8,No.1,2019.而元宇宙作为各种技术的集成平台,自然也会将各种负面效应囊括其中,因此,对元宇宙可能带来的负面影响的种种担忧并非无根之木。尤其线上虚拟世界与线下物理世界的无缝对接之后,人类已然进化为后人类,“后人类不是简单地意味着与智能机器的接合,而是更广泛意义上的一种接合,使得生物学的有机智慧与具备生物性的信息回路之间的区别变得不再能够辨认。伴随这一变化的是对于表意的理解和体验方式的相应转变”。④凯瑟琳·海勒:《我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》,第46页。

其中尤其值得关注的一点是媒介的模态(modality)带来的认知改变。2008年尼古拉斯·卡尔(Nicolas Carr)提出这样的疑问:谷歌在让我们变笨吗?其出发点在于,过度依赖谷歌这样的搜索引擎,损害了我们的长期记忆与持续注意力,阻碍了概念模式的发展,威胁到人类文化的深度和独特性、甚至灵魂。⑤N.Carr,“ls Google Making us Stupid?”,Atlantic Monthly,Vol.302,No.1,2008.在他后续的《浅薄》一书中,他指出长形式(与网形式相对)的深度思考的书籍才是文明发展关键而独特的方式。其他学者从不同视角也提出了类似的担忧。例如,心理学家特克尔就表示,网络环境中那些隔着屏幕的碎片化的只言片语并非真正的交流,反而会阻碍青少年的社交发展,她强烈建议大家重拾面对面的交谈。⑥雪莉·特克尔:《重拾交谈:走出永远在线的孤独》,王晋、边若溪、赵岭译,中信出版社2017年版,第216页。按照这个逻辑,那么,元宇宙中无须语言的共同体验,是否也会无形地改变人类的认知与交流模式呢?这确实是一个值得关注的问题。

从更宏观的角度而言,尽管进化了上万年,人类作为一种高级哺乳动物,依然无法割断与自然的联结。事实上,自然与人类福祉干系重大。以未成年人为例,直接的大自然体验在儿童的情感、认知和评估发展中发挥了显著、重要且不可替代的作用。⑦S.R.Kellert,Experiencing Nature:Affective,Cognitive and Evaluative Development,in Children and Nature:Psychological,Sociocultural and Evolutionary Investigations,MIT Press,2002,p.58.因此,从这个角度而言,一手营造出将人类无形中从自然剥离出来的虚拟世界的元宇宙并不一定会带来人类文明的进步。正如科幻小说家刘慈欣所言:“如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的VR世界,这将是一场灾难。”⑧澎湃新闻:《刘慈欣怒批元宇宙》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15327743。尽管小说家口中的太空文明未必是一种理想的文明形态,然而,元宇宙却确实可能给人类带来反乌托邦的后果。如著名经济学家布莱恩·阿瑟(W.Brian Arthur)在《技术的本质》一书中所表达的观点一样,“如果技术将我们与自然分离,它就带给了我们某种形态的死亡。但是如果技术加强了我们和自然的联系,它就确立了生活,因而也就确立了我们的人性”。⑨布莱恩·阿瑟:《技术的本质:技术是什么,它是如何进化的》,浙江人民出版社2014年版,第241页。毕竟,人类不是佛陀或上帝,居住在数字计算机的电路里或周期转动的齿轮中,并不与居住在山巅或莲心中同样舒服。①出自罗伯特·皮尔西格(Robert Pirsig)一书中的“佛陀或上帝居住在数字计算机的电路里或周期转动的齿轮中与居住在山巅或莲心中同样舒服”。罗伯特·皮尔西格:《禅与摩托车修理艺术》,重庆出版社2011年版,第33页。

五、结语

媒体思想家彼得斯曾指出:“媒介对交流实践之所以重要,是因为参与者在交流中的亲身在场是重要的……只有凭借这个物质载体,我们人类才能够彼此参与和从事共同的事业。”②约翰·杜翰姆·彼得斯:《对空言说:传播的观念史》,第93页。通过各种交互技术带来的多感官体验,元宇宙提供了一种虚拟在场的可能,引发了对未来网络形态甚至文明形态的种种想象。从底层逻辑而言,元宇宙将带来的是一种从信息分享到共同体验的传播模式的变革,从而推动人类认知、体验、情感等全方位的改变。从历史上的技术逻辑出发,信息模式与意义/身体在场分道扬镳,成为完全割离的两个维度。这一从控制论以降的割离传统,也终将在技术的发展过程中重新回归。附身于媒体技术的临场感也伴随着技术的发展,在这次网络技术的升级中由量变引发质变,成为未来技术的“标配”。

更重要的是,从信息分享到共同体验的传播范式革新会给哪些人类面临的问题带来颠覆性认知?例如,如果语言信息不再在社会交往中处于中心位置,那么人类是否可以规避语言不通造成的交流障碍,从而让巴别塔得以重建?人类几个世纪以来对理性的推崇,在这个理智逐渐让位于情感的时代,是否会受到一次致命性的冲击,从而引发一场新的启蒙?20世纪50年代,海德格尔曾警告过世人,“【技术的】格式塔(Gestell)的统治威胁着人类,它可能使人无法进入一种更为原始的解蔽状态,并因此无法去体验一种更原初的真理呼唤”。③Martin Heidegger,Basic Writings,New York:Harper and Row,1957,p.420.当我们远眺元宇宙时,是否还能听到更原初的真理呼唤?我们拭目以待。