浅谈贝丘遗址考古报告编写的注意事项

曹 鹏 周 晴

(1.辽宁师范大学,辽宁 大连 116029;2.山东大学,山东 济南 250100)

考古报告作为系统呈现考古资料的主要载体,其涵盖信息应尽可能全面和客观。因此,在其编写的过程中,需遵循一定的原则和注意事项。目前常见的考古报告可划分为考古调查报告、考古勘探报告和考古发掘报告。就其揭露信息的完整程度来看,又以考古发掘报告作为研究工作的主要参考资料。贝丘遗址发现已久,主要分布在沿海和沿湖地区,且其堆积形成过程具有一定独特性。本文就关于贝丘遗址考古报告的注意事项略陈管见。

其实学界有关于理想考古的讨论长期存在,尤其是进入21世纪以来,有多位学者发表相关论述。在汇总后,蒋辉先生认为理想的考古报告形式应体现以下三个方面:第一,全面准确地发表发掘资料,包括所有的层位关系;第二,注重客观原始材料的描述,如按单位发表成组器物;第三,考古报告应注重实效性,发掘资料应及时公布。

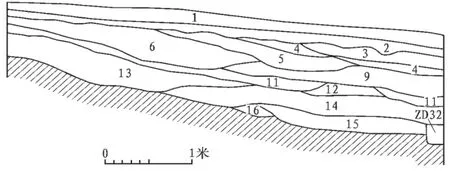

首先,了解贝丘遗址的地层成因极为关键。从微观地层堆积形成情况看,贝丘遗址区别于一般的内陆地区考古遗址。徐昭峰先生认为贝丘遗址地层多为倾倒堆积,在沿海或沿湖地区,古人在其居址周围倾倒垃圾而形成丘状堆积;而中原地区的底层堆积情况多为横向堆积。因此,错综复杂的地层关系成为贝丘遗址的主要特点。例如,在小珠山遗址中,常见探方内各个层位的叠压打破现象,及分布狭小和厚薄不一的情况(见图1)。由此,增加了地层关系判断与遗迹编号记录的难度。

图1 小珠山遗址T1211北壁剖面示意图

目前已出版关于贝丘遗址方面的考古报告,有《胶东半岛贝丘遗址环境考古》(以下简称《胶东》)等。且《胶东》一书主要对所调查的20处贝丘遗址进行环境考古学的研究,此外还包括其中试掘的3处遗址。其编写体例主要包括六个章节,第一章为绪论,主要涉及本报告的研究对象、研究方法、研究过程;第二章为胶东半岛现代自然环境特征,主要论述研究区域的自然要素;第三章为胶东半岛自然环境及新石器时代考古研究史,主要阐述该区域已有的考古研究工作;第四章为胶东半岛贝丘遗址的考古调查与拭掘,主要阐述典型遗址的考古资料;第五章为胶东半岛新石器时代的自然环境演变,论述了海岸线、植被类型、气候条件等要素的变化情况;第六章为胶东半岛贝丘遗址环境考古研究的意义及有关问题,探讨了人地关系,并对胶东半岛与中国其他沿海区域及日本霞湖地区的贝丘遗址进行了比较研究。

《胶东》作为我国第一本有关于贝丘遗址的考古报告,其编写体例和理念被视为开端。除注重环境考古等多学科研究视角外,传统考古报告中所存在的问题也应被重新重视。据笔者粗略统计,截止到2019年,已出版考古报考达一千二百余本。尽管已具备较为完善的编写体例,伴随研究水平的发展,考古工作者同样面临对已有的考古编写理念的反思。

一、关于考古发掘记录章节的增设

发掘日记作为记录现场工作的重要资料,它既包括整体的发掘进展和收获,也应包含某个探方或最小遗迹发掘单位的揭露过程和收获。这在复原发掘经过、记录遗物出土位置、描述特殊遗迹现象以及后期翻阅考古报告等方面均发挥了不可磨灭的作用。尤其在遇到特殊遗迹现象时,往往需要发掘者在现场及时记录相关信息,形成初步判断,辅之以图像等其他手段进行补充说明,从而便于后期资料复查等环节时利用。此外,在实际发掘时,也会存在规划用地的协调问题,因天气因素所产生的影响及考古工作者的调动等客观问题。因此,与影响发掘的相关因素均应得到记录。值得深思的是,在目前所见的大部分考古报告中,仅在序言部分或另辟章节,对工地的整体发掘经过进行简要说明,导致考古报告成为研究单一考古遗存的资料,忽略了发掘日记所蕴含的重要信息。

近期,已有考古报告为此做出突破,笔者发现《铜陵师姑镦——夏商周遗址考古发掘与研究》一书中专门增设“遗址考古小史”,其内容与发掘记录相类似。以贝丘遗址为例,在对探方进行描述时,主要包含有各个层位的土质、土色、贝壳含量、疏松度、深度、厚度以及分布情况、堆积情况、包含物情况。此外,在审核探方剖面图的准确性时,需要借助发掘记录里的内容加以判断。如果脱离发掘记录,则很难找到验证地层实际情况的有效证据。

二、关于对地层堆积现象描述的转变

当前,要求考古发掘严格遵循《田野考古工作规程》(以下简称《规程》),发掘方法多采用探方法,通过探方剖面、预留隔梁和关键柱等,这有效解决了层位堆积问题,同时符合了聚落考古研究的发展。若以《规程》颁布时间为起始,悉数梳理近十余年田野考古报告,不难发现,在编写诸如房址、墓地、窑址、城址等不同类别考古遗存的过程中,其内容编写与体例安排均受到考古发掘方法的较深影响。而伴随着对贝丘遗址调查与发掘工作的不断深入,所揭露的贝丘遗址层位堆积多见狭长和厚薄不均的情况。此外,部分地层中往往掺杂有较高比例的贝壳,若按5×5m规格的布方进行发掘,规格较小的遗迹单位,见图1中T1211ZD32部分叠压在T1211东壁内,根据其北壁的地层关系,应是开口于第⒁层下,但若以其他壁面地层关系为依据,则会出现另外一种可能。单纯通过观察剖面地层堆积现象,则容易出现探方四壁地层不易统筹的困难。因此,在编写地层堆积的情况时,可尝试通过描述多个连续探方的剖面,尽可能地提供大范围地层关系的信息,同时便于对遗迹单位的层位进行判断。

近些年,已有学者对全面揭露发掘法与探方揭露发掘法特点进行了比较。部分理论也在考古发掘中得到实践,例如,后套木嘎遗址的发掘便采用了全面揭露发掘与探方揭露发掘相结合的方法,揭示出不同期别的聚落空间演变情况。此外,对不同种类和比例的贝壳应按地层予以鉴定和统计。在内容编写与体例安排方面,因《胶东》一书是基于调查与拭掘进行编写的,侧重于自然环境的讨论。这为一些正式发掘的贝丘遗址考古报告提供了范例,同时预留了一些待完善的空间。渔猎结构作为研究贝丘遗址生业经济的关键,含有大量贝壳的地层中往往伴出丰富的动物遗骸,增加对其出土地点、动物群构成、形态结构演变等基础信息的描述,可为研究者后期讨论先民饮食结构、动物资源利用方式与训化方式等提供材料。赵荦认为贝丘先民利用的动植物资源多以野生动植物为主,并依赖狩猎、采集、渔措等活动得以生存,此外,会根据植物资源的季节性消涨和动物资源的迁徙而流动。因此,在编写贝丘遗址相关报告过程中,应适当增加一些关于现代原地居民关于食用资源的调查,包括获取、加工、食用、丢弃等方面,深化对饮食等社会生活方面的认知。

三、关于使用线图和照片的注意问题

为尽可能全面地展现考古资料,使用线图和照片一直作为重要的辅助手段。长期以来,受限于版面的要求,在考古报告的实际编写过程中,对线图和排版照片的选择也是需要考量的方面。笔者认为线图和照片解决了两个主要问题,一是避免单薄的文字描述,丰富报告的研究资料;二是弥补大部分研究者无法实际接触实物的遗憾,依靠图片建立起直观的判断,这对后期的研究极为关键。以《天马—曲村》大型考古报告的出版为例,谢尧亭先生曾提出“今后考古报告以书和盘相结合的形式出版”的期望。考古材料数字化的发展方向已成为趋势,通过建立可持续使用的考古数据库,在一定程度上,可解决考古资源不可再生所造成的困扰。如三维建模技术在考古发掘现场的运用等。此外,随着绘图技术不断革新,利用电脑制图的做法已逐渐取代传统手绘。线图的绘制问题同样值得关注,如何利用平面图形客观表现遗迹与遗物的三维形态?如何表现遗物的磨损情况?如何展现普遍破碎的陶片?……在贝丘遗址中,就这些问题进行修正刻不容缓。绘图方面,提倡绘图者在掌握基本考古知识、考古摄影要素以外,有条件的情况下,尽可能做到“边画边观察”。就完整度较低的一类遗物,经常无法确定器型,使无法运用到后续问题的研究当中。对此,应重新正视其研究价值,尝试以出土地层为单位,分类进行照相记录,留作备用。

四、关于相关民族学材料的调查与补充

考古学研究提倡多学科的参与,除科技考古研究成果的广泛应用以外,依据“通今论古”的原则,当代民族学资料同样能够为解释古代遗存线下现象提供线索。国外已有大量的应用案例,国内学者做过引述,如赵辉先生指出:美国学者Bill Longacre的团队曾在菲律宾做过民族调查,包括炊煮器的用法、形态、规格等方面,并以一年作为一个田野考察周期,研究其间的变化。经观察,当地利用陶器做饭,煮饭和煮菜的陶釜需要被分开使用,其中煮菜的釜常常“满锅”,煮饭的釜则相反。且经过长时间对陶釜使用厚度的观察,发现其使用周期与村落的供需情况存在联系。

具体而言,这里主要指的是围绕遗址发现位置,依据自然特征划分出一定现代人类活动的范围,进而对与人类活动活动相关的生产方式和生活方式进行详细考察,尤其是在从事食物资源的获取行为、海洋经济行为、宗教信仰祭祀行为等方面需要重点关注,最后形成系统的民族学调查报告。

五、结语

贝丘遗址的独特性决定了其考古报告编写的复杂性,其难度不言而喻,加上目前仍少有相关性质考古报告面世。综合上述,笔者认为下一阶段的编写工作应注意以下五个重要的原则。第一,明确贝丘遗址的概念,贝丘遗址是指与人类活动和自然活动相关且含有贝壳堆积的一类遗址,其分布地点主要位于沿海和沿湖地区。应与常见的堆积形成的遗址相区别,但二者的形成均包含人为因素和自然因素,又是存在一定关联的。第二,通过增设考古发掘记录,更加具体地了解某个探方或某个最小发掘单位的揭露过程,将发掘与研究相结合。第三,突破传统探方地层记录方式,即按单个探方剖壁的地层堆积情况进行记录。结合贝丘遗址的地层多为倾倒堆积所致的特点,应将整个探方的四壁剖面进行说明,必要时,可打破探方间的隔梁。第四,贝丘遗址中所发现的大部分遗物的完整度较低,以破碎的陶片为例,按地层单位分别进行拍照可作为一般方法使用。在器型判断上,证据不足情况下,应尽可能采取存疑的态度,力求客观,将结论留给研究者。如李宏飞先生所指出“考古报告不仅要具备学术规范的基本要求,更要树立为读者服务的编写理念”。第五,贝丘遗址考古报告的编写同样需要吸收科技考古、民族学、人类学等学科的研究成果来加以完善。