中学地理课堂渗透国家安全教育的行动逻辑

张铭灿,程 健,陈 实

(华中师范大学城市与环境科学学院,武汉 430079)

国家安全是一个国家安邦兴国的重要基石,维护国家安全是全国各族人民的根本利益所在[1]。随着时代主题转换、国际安全形势变化以及国家安全战略需要,我国对于国家安全内涵与外延的认识不断加深[2],并且逐渐意识到一个国家的安全不再仅依靠军事实力的强大,更需要教育事业发展的力量。因此,在中小学加强国家安全教育势在必行。2018年,教育部在《关于加强大中小学国家安全教育的实施意见》中首次提出在地理等课程中强化国家安全教育,充分体现国家安全意识。因此,在中学地理课堂中渗透国家安全教育是我国教育的内在要求之一。

行动逻辑,顾名思义就是行动的逻辑,即行动的原则、规律与导向等[3]。中学地理课堂渗透国家安全教育的背后也必定存在特有的行动逻辑。然而,许多一线地理教师对此并没有清晰的认知,导致在实际教学中无法真正达到国家安全教育的主要目标。本文通过对中学地理课堂渗透国家安全教育的行动逻辑进行解析,旨在回答教师有关二者内在联系的疑问,以期进一步推进国家安全教育的整体进程。

一、中学地理课堂渗透国家安全教育的行动原则

原则是指行事所依据的准则。中学地理课堂渗透国家安全教育若是没有坚持一定的行动原则,将会出现二者融合的随意性、刻意性等问题。中学地理课堂渗透国家安全教育的核心载体是地理学,地理学是研究地理要素及地理综合体的空间分异规律、时间演变规律和区域特征的学科,其研究内容是地球表层的人与环境的相互作用关系,具有综合性、区域性和动态性的特点[4]。而国家安全教育同样具有这三个特征[5],因此,中学地理课堂渗透国家安全教育必须把握以下行动原则。

1.动态性

中学地理课堂渗透国家安全教育需要坚持动态性原则。从传统的政治安全、国土安全、军事安全到非传统的科技安全、网络安全再到太空、极地、深海等新领域安全等,影响国家安全的因素随着时代的发展不断增加,国家安全教育的内涵也在不断扩充。地理学的动态性使学生能够通过地理学习,认识国家安全的过去、现状和未来趋势,把握国家安全的脉络,有利于形成正确的国家安全意识。

2.区域性

中学地理课堂渗透国家安全教育需要坚持区域性原则。国家安全不仅涉及某个国家或地区,而且包含多个国家甚至全球的大尺度、大范围的概念。实施国家安全教育不仅需要学生认识祖国,认识所在地区与祖国的联系,更要理解祖国与世界其他国家和地区的区别与联系。在中学众多学科中,具备区域性的地理学科能够较好地完成这一任务。

3.综合性

中学地理课堂渗透国家安全教育需要坚持综合性原则。国家安全已经成为一个涵盖政治、国土、军事、经济、文化等16个领域的综合体。而多要素的综合研究正是地理学的特性之一,综合思维也是地理学科四大核心素养之一。因此,在中学地理课堂渗透国家安全教育,需要引导学生以综合的视角深入理解总体国家安全观,把握国家安全各领域内涵及相互关系,实现国家安全教育的目标。

二、中学地理课堂渗透国家安全教育的行动导向

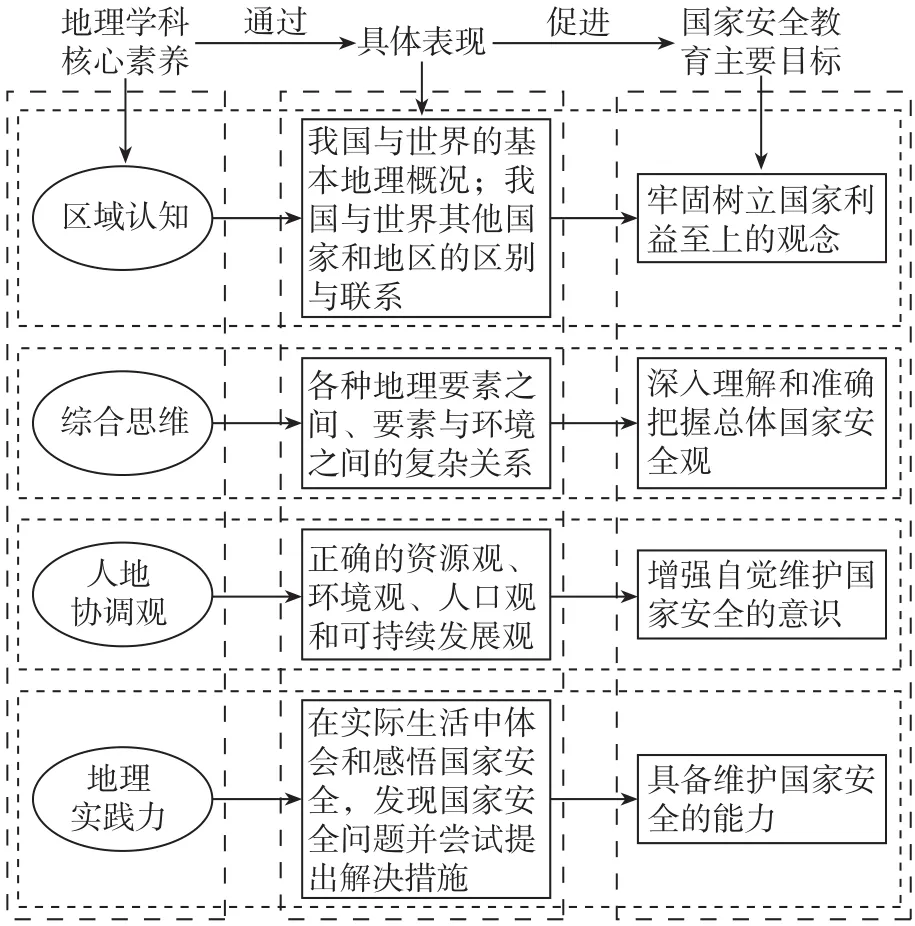

中学地理课堂渗透国家安全教育必须把握明确的行动导向,抓住二者目标的契合点。国家安全教育的主要目标是使学生能够深入理解和准确把握总体国家安全观,牢固树立国家利益至上的观念,增强自觉维护国家安全意识,具备维护国家安全的能力[6]。中学地理课程的总目标是通过地理学科核心素养的培养,从地理教育的角度落实立德树人根本任务。地理学科四大核心素养从学生的必备品格和关键能力方面诠释了地理学的本质,所有的中学地理课堂都应在地理课程目标的指引下开展。地理学科核心素养的内涵十分丰富,并且是不断发展的,因此,要在中学地理课堂中较好地落实国家安全教育,必须从国家安全的角度加深对地理学科核心素养的理解(图1),以地理学科核心素养为行动导向。

图1 地理学科核心素养培养与国家安全教育目标落实的关系

区域认知是指人们运用空间—区域的观点认识地理环境的思维方式和能力。“国家安全”教育中区域认知素养的培育能够帮助学生运用区域综合分析、区域比较、区域关联等方法认识我国与其他国家和地区的区别与联系,在强化国家认同的同时,牢固树立国家利益至上的观念。

综合思维是指人们运用综合的观点认识地理环境的思维方式和能力。在“国家安全”教育中,综合思维能够使学生从整体、动态的角度认识资源、环境等要素与国家安全的联系,以及国家安全各领域之间的关系,有利于学生准确理解和把握总体国家安全观。

人地协调观是指人们对人类与地理环境之间关系秉持的正确价值观。该素养与国家安全中的资源安全、生态安全关系密切。学生只有形成正确的人地协调观,才能清楚认识国家安全在资源、生态领域面临的严峻威胁与挑战,进而在形成正确的资源观、环境观、可持续发展观的基础上,形成自觉维护国家安全的意识。

地理实践力是指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。地理实践力的培育能够让学生更好地在实际生活中体会和感悟国家安全各领域与人们生活的方方面面,进而使学生具备维护国家安全的能力。

综上所述,国家安全教育的主要目标与地理学的育人价值的核心相契合,落实国家安全教育是地理课程改革的内在要求,也是完善地理核心素养培养的必然选择。

三、中学地理课堂渗透国家安全教育的行动保障

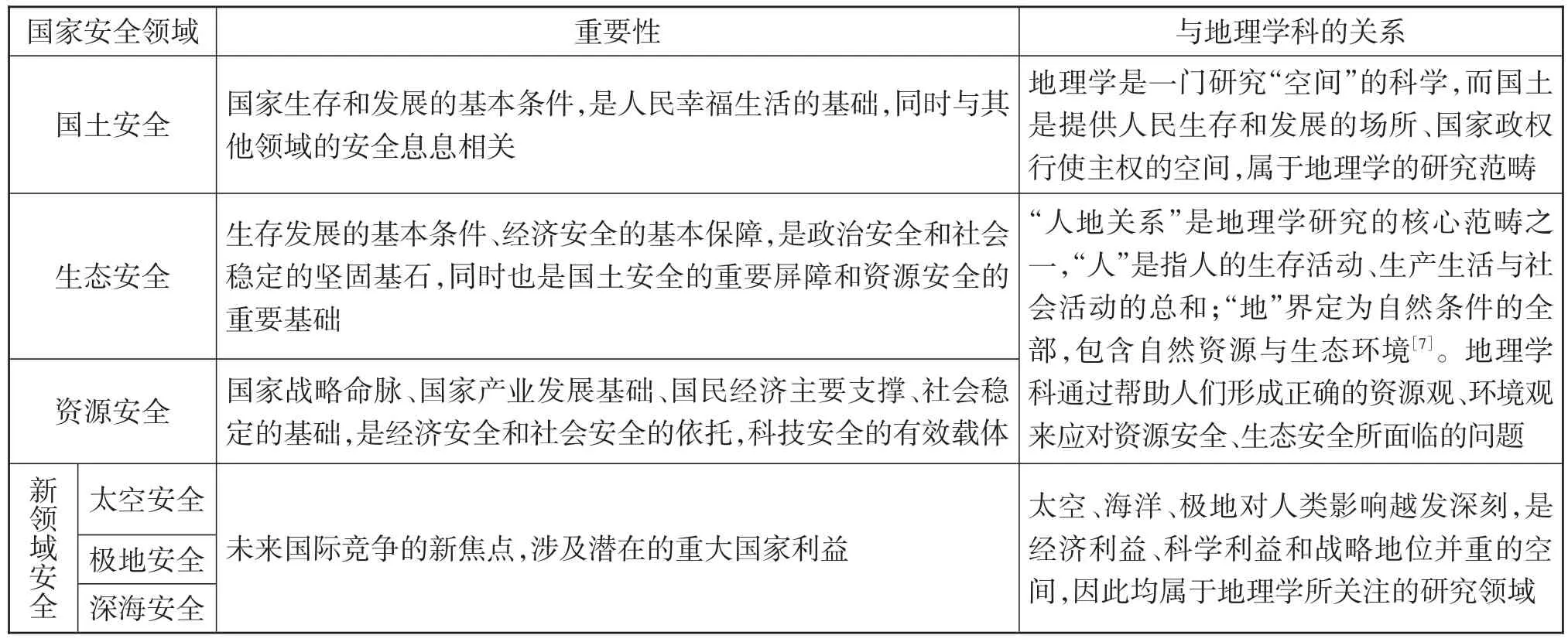

1.关注内容上两者广泛相关

根据《大中小学国家安全教育指导纲要》,国家安全体系涵盖政治安全、国土安全的16个领域,与地理学直接相关的领域就有13个。其中,地理还是国土、生态、资源、太空、深海和极地等领域安全教育落实的主要学科载体(表1)。

表1 地理学科重点关注领域表

中学地理将以上内容领域落实到地理课程标准和教材中,并结合其他各类教育,共同保证国家安全教育的落实(图2)。

图2 中学地理渗透国家安全教育的内容体系

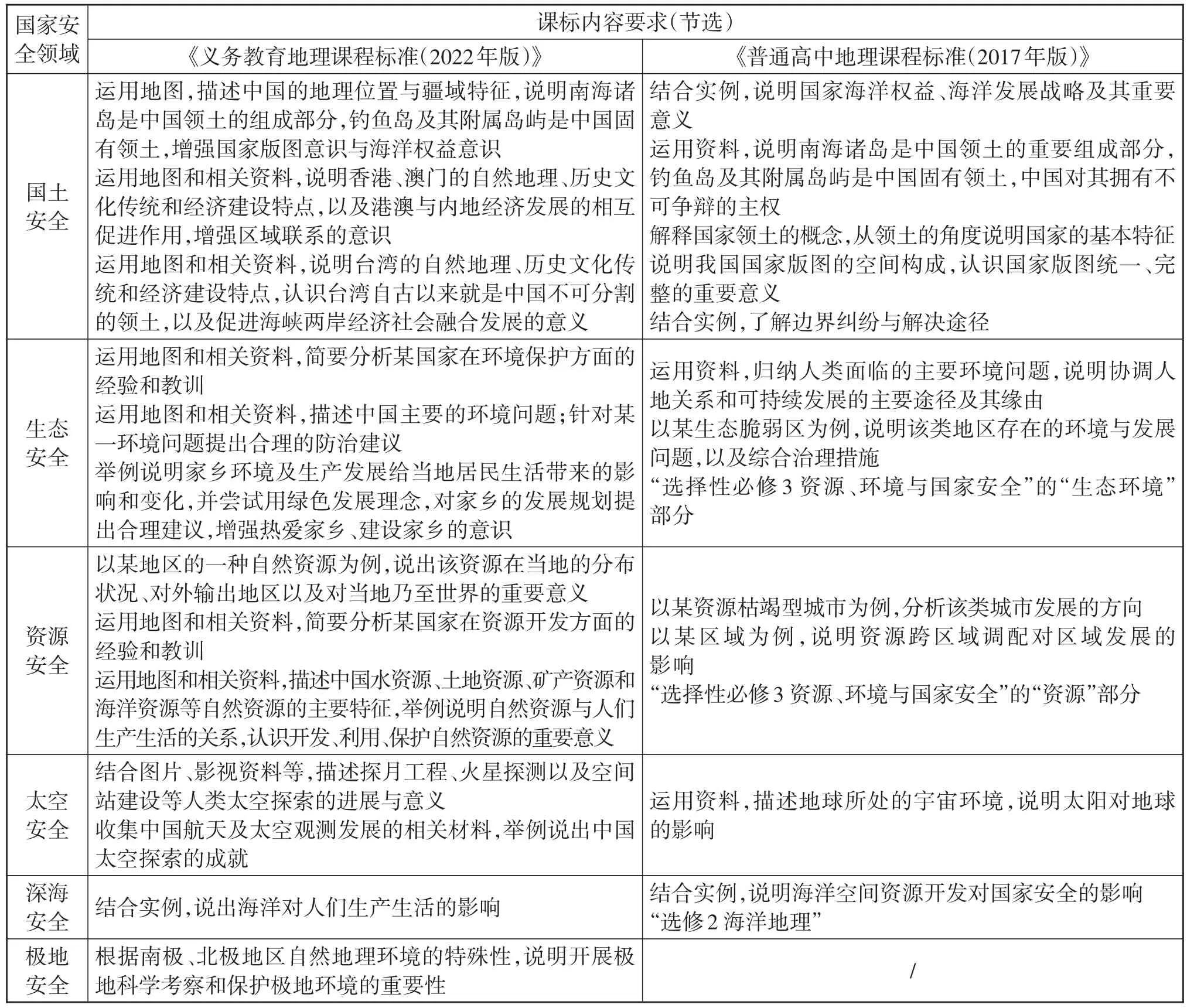

2.地理课程标准上两者重点对应

地理课程标准作为国家课程的纲领性文件,地理学重点关注的国家安全领域在课程课标中均得到体现(表2)。2022年4月颁布的《义务教育地理课程标准(2022年版)》,对国家安全教育进行了强化,增加了太空安全、深海安全等国家安全新领域的相关内容。《普通高中地理课程标准(2017年版)》则明确包含了国家安全的相关内容,如选择性必修3“资源、环境与国家安全”提出了8条课程内容标准,旨在帮助学生了解资源、环境与国家安全的关系,增强保护资源与环境的意识,树立维护国家安全、发展利益的观念[8],直接与国家安全教育的目标要求相对应;除选择性必修3外,许多其他模块的内容也具备渗透国家安全教育的条件,如地理2中“运用资料,说明南海诸岛是中国领土的组成部分,钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土,中国对其拥有无可争辩的主权”便可结合国土安全内容。

表2 中学地理课程标准内容要求与国家安全教育领域对应表

四、中学地理课堂渗透国家安全教育的行动启示

1.紧抓地理核心素养与国家安全教育目标的契合点

中学地理教学以立德树人为根本任务,关注学生的地理学习表现和地理学业质量。[9]国家安全教育要求教师不仅要向学生传递总体国家安全观,改变学生传统狭隘的国家安全认知,还需要引导学生认同总体国家安全观,认识到国家安全对于中华民族生存发展的重大意义。因此,中学地理课堂渗透国家安全教育,需要克服唯知识性目标的思维定式,要将知识传授、价值引导和能力提升三者统一于教学全过程,不可偏废。要正确理解和把握地理学科核心素养与国家安全教育目标的内在联系,在培养学生素养的同时,加强学生的国家认同、政治认同、价值认同和情感认同。

2.创新地理教学方法,增强国家安全教育实施效果

地理学是注重综合和实践的学科,如果仍然采用教师主导的单向知识输出教学,既无法落实地理教学目标,也无法达到国家安全教育的主要目标。因此,教师应创新教学形式,可以采用理论教学与实践活动相结合的形式,增强教师教学吸引力与学生学习参与感。例如,教师可以利用时政热点,如乌克兰问题来引入能源与国家安全的关系,然后让学生选择我国某一战略性矿产资源,自主探究其重要性、开发利用现状及问题,最终尝试提出问题解决措施。国家安全问题虽然与个人息息相关,但在实际生活中并不能较好地被感知和体验。因此,教师在教学中,要发挥地理学科的生活性特点,让学生在自愿自主参与的基础上,获得积极真实的情感体验,增加其主人翁意识,最终培养学生的国家安全意识。

3.挖掘地理教学资源,丰富国家安全教育内容

教材是学生地理学习最重要的资源,是贯彻“国家安全”教育的重要载体。新修订的高中地理教材中包含大量国家安全教育内容,但大多限于地理学重点关注领域,对于深海、太空等其他领域的内容覆盖仍不够全面。这导致教师在授课过程中,只落实教材内容而忽视了其他领域拓展,无法有效引导学生理解和把握总体国家安全观。此外,“国家安全”教育的内容是与时俱进的,相对固定的课程标准与教材内容时代性明显不足,因此,教师还应积极挖掘生活化的教学资源,补充教材内容,二者相互配合,落实学生总体国家安全观的培养。

4.坚持评价素养导向,实施多元化评价方式

现阶段中学地理教学虽然关注表现性评价,但在实际教学中,静态的终结性评价仍占较大比重,对于国家安全教育的评价更多停留在考试试卷检测学生学习成果的阶段。坚持素养导向,不仅是中学地理教育评价的要求,也是国家安全教育评价的要求。学生能动地参与活动,并亲身经历和完成活动的过程,是素养形成的机制[10]。因此,国家安全教育渗透视角下的中学地理课堂教学评价要在教学目标的指引下,树立基于学生发展和素养形成的表现性评价理念。在实施评价时,要坚持将过程性评价和终结性评价相结合,采用多种评价方式,不仅要对学生知识、技能的掌握情况进行评价,更要重点关注对学生情感、态度与价值观以及素养形成情况的评价。

五、小结

以上从行动原则、行动导向、行动保障三个层面对中学地理课堂渗透国家安全教育的行动逻辑展开阐述,厘清了中学地理课堂与国家安全教育的内在联系:由于中学地理与国家安全教育具有相似的特点,并且二者目标契合,内容紧密相连,因此,中学地理课堂能够渗透国家安全教育,并且能够保障国家安全教育的真正落实。在实际教学中,地理教师要在理解中学地理课堂渗透国家安全教育可行性的基础上,从教学目标、教学方法、教学内容、评价方式四个方面探索适合的教学路径,才能在完成地理课程与教学目标的同时落实好国家安全教育。