攀西地区不同立地类型森林火损植被恢复模式探讨

——以西昌泸山为例

江承香,余官澍,焦晋川,刘 勇

(1. 四川省林业和草原调查规划院,四川 成都 610081;2.西昌市林业和草原局,四川 西昌 615000)

1 引言

森林不仅能为人类提供大量的资源,同时在改善生活环境、维护人类健康中扮演了重要角色。人类活动和自然灾害造成植被大规模破坏与消失,导致生态系统严重失调并不断退化,严重威胁人类的生存和可持续发展[1]。利用人工措施对遭到毁坏或破坏的草原、森林等自然生态系统进行修复或者重建,能使退化生态系统的物种多样性及其各种生态功能得到一定程度的恢复[2]。由于植被恢复过程中,土壤结构、水分、养分条件等立地因子均会影响森林植被群落类型的演变[3],因此植被恢复和立地因子之间的关系极为复杂, 总体而言植被恢复进程由多个因子共同作用,才能使退化的生态系统得到恢复, 实现可持续发展[4]。

攀西地区历来是我国森林火灾频发地区,尤其进入旱季,降水稀少,冬季森林内积累了大量的枯枝落叶等易燃物,进入春季,气温上升,在焚风和山谷风的双重作用下,使得这一地区极易发生森林火灾,成为我国森林火灾发生频率最高的地区之一[5]。本研究选择受火损严重、面积较大的西昌市泸山作为研究区,通过实地调查与资料收集确定森林火损情况,根据综合立地条件进行分析,旨在科学合理为西昌泸山乃至整个攀西地区生态修复提供指导建议。

2 材料和方法

2.1 研究区概况

西昌市,位于川西高原的安宁河平原腹地,是凉山彝族自治州的州府所在地,也是攀西地区的政治、经济、文化及交通中心。研究区位于西昌市建成区内,东经102°12′25.91″~102°17′16.47″,北纬27°47′52.48″~27°52′12.20″,面积6050.60 hm2。海拔高达2317 m,最低位置海拔约1485 m,相对高差832 m。年平均气温为17 ℃,1月份平均气温9.4 ℃,7月份平均气温22.6 ℃,年平均气温变幅仅为13.2 ℃,是全国温度变化幅度最小的地区之一。年日照时数2425.8 h,年均无霜期270 d,气候类型多样,有“一山分四季,十里不同天”之说。区域内森林植被属盆地西南缘山地干性常绿针叶、栎林林区。以云南松林,滇青冈林为主,未受损前森林覆盖率达92.82%,以国有公益林为主。

2.2 数据与资料来源

以西昌市2020年Pleiades高分辨率卫星影像图(0.5 m空间分辨率)为基础数据源,通过ArcMap 10.2处理获取相应立地类型,通过现地调查及资料获取森林火损数据,根据中国植物志、西昌县志获取相关植被生活习性及本土植物信息。

2.3 研究方法

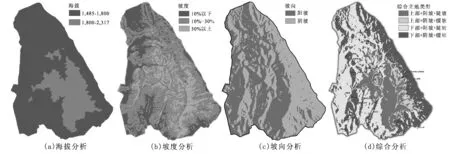

2.3.1 立地类型测定划分

本研究提取海拔、坡度、坡向3个较大尺度具备一定变化的因子进行分析,海拔段主要依据气候类型进行划分,西昌市气象站的高程点为1590.9 m,年平均气温为17.2 ℃。根据相关资料(北亚热带为13~16 ℃,中亚热带是16~18 ℃)计算每个海拔段的年平均气温,将泸山划分为1800 m以上和1800 m以下2个区间,海拔越高,极端气温越低,气温日较差越大。泸山整体风力较大,但一般高海拔段受风力影响更大,低海拔段受风力影响相对较小。依据坡度因素,将研究区划分为坡度10%以下、坡度10%~30%、坡度30%以上3个分类,结合现场调查分析,一般情况下,坡度越缓的区域土层越厚,湿润度也越高,坡度越陡峭的区域土层越薄,也越干旱。依据坡向因素,将研究区划分为阴坡和阳坡两类,阳坡干旱,阴坡相对比较潮湿。依据海拔、坡度、坡向叠加分析,得出以下4种立地类型分类:上部+阳坡+陡坡、上部+阴坡+缓坡、下部+阳坡+陡坡、下部+阴坡+缓坡。

2.3.2 数据处理

各立地类型条件均通过ArcMap 10.2中进行计算处理,综合立地类型运用叠加分析获取相应数据。

3 结果与分析

3.1 西昌市泸山整体立地类型分析

图1显示:根据现地条件及叠加分析可得,各立地类型主要分为上部+阳坡+陡坡、上部+阴坡+缓坡、下部+阳坡+陡坡、下部+阴坡+缓坡。上部+阳坡+陡坡区域位于山体上部,为坡度较大或明显阳坡的区域,该区域土壤相对贫瘠,受风力影响较大,林木生长难度较大。上部+阴坡+缓坡区域位于山体上部,为坡度较小的阴坡区域,该区域土壤条件相对较好,但受风力影响较大。下部+阳坡+陡坡区域位于山体中下部,为坡度较大或明显阳坡的区域,该区域土壤条件较好,但相对比较干旱。下部+阴坡+缓坡区域位于山体中下部,为坡度较小的阴坡或山坳、山谷底部等区域,该区域土壤肥沃,相对比较湿润,在整个研究区内是植被恢复最为有利的区域。

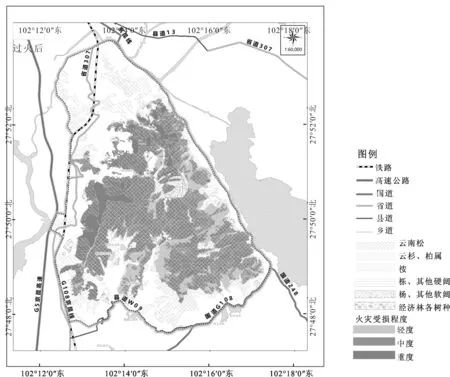

3.2 西昌市泸山森林受火损情况分析

由图2可知:此次森林火灾过火面积3047.7805 hm2,其中林地面积3031.3970 hm2,非林地面积为16.3835 hm2,过火面积占研究区面积的50.57%。过火森林面积中,重度损毁面积644.2580 hm2,占过火森林面积的40.42%;中度损毁面积585.6746 hm2,占过火森林面积的36.75%;轻度损毁面积351.9419 hm2,占过火森林面积的22.08%;未受损面积为12.0129 hm2,占过火森林面积的0.75%。经估算,此次森林火灾受害林木株数为1636114株,占泸山过火林木株数的60.13%,其中:胸径≥5 cm林木499459株,胸径<5 cm的幼树1136655株。未受损总面积1382.3 hm2,主要分布在泸山靠邛海一面和周边居民区附近,树种仍旧以云南松和直杆蓝桉为主。其中云南松485.2 hm2占35.1%,直杆桉388.7 hm2占28.12%,柏木62.5 hm2,栎类41.6 hm2,其他404.3 hm2。

图1 研究区立地类型

图2 研究区森林火损植被分布

3.3 西昌市泸山不同立地类型植被恢复方式

根据不同立地类型条件,确定各区域中植被恢复方式如下:①上部+阳坡+陡坡,该区域在整个泸山生态修复中难度最大,以恢复植被盖度,防止水土流失,防风护林为培育目标。植被选择应以防风抗旱为主,苗木应选择较小规格,适当提高土球直径,加强防风措施,提高灌溉次数,采用客土、施用保水剂等措施,确保苗木成活。该恢复方式应尽量配置针阔混交林,局部区域可配置抗旱树种纯林或者灌木林。②上部+阴坡+缓坡,该区域土壤条件相对较好,但受风力影响较大。树种选择以针叶为主基调,间隔种植阔叶树种,常绿树种与落叶树种协调搭配,营造良好的森林景观。该区域恢复方式应尽量配置针阔混交林局部区域可配置抗旱树种纯林。③下部+阳坡+陡坡,该区域是泸山下部山体森林培育的重要区域。树种选择以阔叶为主基调,间隔种植针叶树种,同时为营造较好的森林景观效果,适当选择观花观叶效果较好的树种,常绿树种与落叶树种协调搭配。该区域需加强水肥管理,适度增加灌溉频率,促进林木尽快郁闭成林,提高泸山森林结构的稳定性和多样性。④下部+阴坡+缓坡,该区域是植被恢复较为有利的区域,应以培育高品质森林,提高泸山生物多样性为目标。可选择相对较大规格的苗木,进行多物种混交,提高区域生物多样性。在植物配置过程中应适当添加彩叶树种,丰富森林景观。该恢复方式必须为混交造林。根据立地条件、培育目标和种间关系等因素,选择株间、行间、带状、群团状、块状等适宜混交方式形成混交林。

3.4 西昌市泸山不同火损程度植被恢复方式

根据森林不同火损程度,确定区域中植被恢复方式如下:①重度+中度受损区域,该类型区域森林植被受损严重,均采用新造林模式进行森林植被恢复,因地制宜栽植易于培养的乡土造林树种,对保存下来的活立木进行保护和改造,形成物种较为丰富,森林易于培育的林相结构,选取常绿和彩叶树种进行混交,呈自然式团状或带状配置,展示森林丰富而生动的色彩变化和季节更替,提高区域生物多样性。②轻度+未受损区域,该区域受损较小,以林相改造方式进行植被恢复,现存植被状况大面积为云南松飞播林和云南松、栎类针阔混交林。在林间空地栽植阔叶乔木和其他针叶树种,在林下种植亚乔木、灌木提高生物多样性,清除林内可燃物,改善林相结构。

4 结论与讨论

4.1 不同因素对植被恢复的影响

影响植被修复的主要因素有海拔、坡度、坡向、水源、土壤、生物、风、光、热等因子,这些因子共同决定了植被群落所在的环境。植被群落环境的变化会影响与植被特征相关的太阳辐射能、地表蒸发散、地表空气流动速度等因子在系统内的重新分配,导致植物种子的萌发和幼苗的生长、种间竞争等群落的结构和功能特征受到影响,进而影响植被恢复的进程[4,6]。不同的土壤环境、植物群落环境和小气候环境等均对森林生态恢复都具有互作关系[4]。森林火灾导致土壤结构和理化性质的改变必然会影响植物的正常发育,只有通过植被恢复来不断改善土壤质量,同时良好的土壤质量又能促进植被的恢复,形成良性循环。尤其要注重火灾过后,上部+阳坡+陡坡土壤水分对退化土地植被恢复的限制作用[7]。不同火损程度会导致不同立地植被群落环境发生不同程度的变化,而火灾过后现存植被情况会对土壤温度、水分变化及凋落物的分解等产生重要影响,因此要尽力保存现有植被和植物繁殖体来进行植被恢复。在生态系统中,小气候生境因子不仅对植被的生理生活过程有重要影响,而且影响微生物的状态从而在一定程度上影响植被生长[8]。本研究区域内其他相关因子在研究区范围内变化不大,部分因子由海拔、坡度、坡向间接影响。海拔、坡度、坡向通过改变气温、降水和风等要素的变化,间接改变植被覆盖等地表特征,进而影响干旱、半干旱或亚湿润区的土壤、植被和水文循环等[9],因此本研究根据海拔、坡度、坡向这3个较大尺度的立地因子将泸山划分为4种立地类型分类:上部+阳坡+陡坡、上部+阴坡+缓坡、下部+阳坡+陡坡、下部+阴坡+缓坡。过火面积大小和火损程度不同的森林其植被退化情况、土壤环境等也会不同,本研究以泸山火损情况为基础将过火区域划分为重度、中度、轻度及未受损4种类型。依据4种不同立地类型和4种不同火损情况,在大尺度上进行综合立地分析后进行植被恢复具有重要意义。

4.2 顺应自然选择植被恢复方式

目前有关环境生态因子对植被恢复影响已有大量的理论和实践研究,有研究表明植物群落的变化和土壤的物理、化学、生物学性质在外界干扰条件下会产生显著的变化[10]。研究区域森林植被遭受严重火灾外来干扰破坏时,植被所在的外部环境均已有所改变。根据火损的不同,植被的退化程度也不同,在进行人工植被恢复时应该顺应自然选择植被恢复的方式,要遏制植被继续退化的趋势,根据不同的退化演替阶段和立地条件,引导植被进行正向演替。因为森林的演替漫长且复杂,对于立地条件较差且火损情况严重的森林在中长期内都难以恢复,因此要注重顺应自然趋势,不能完全以人工方式替代演替阶段。但在森林火灾发生后的一段时间内植被恢复生长情况会较弱[11],可以进行适当的人工措施引导演替方向。火烧后一般植被多样性在短时间内呈现出降低的趋势,经过长时间恢复后,呈现先升高后降低的趋势,最终恢复到火烧前的水平[12]。李威等[13]研究发现群落稳定性会随火烧强度增加而降低,而植被多样性指数呈现出中度火烧>重度火烧>轻度火烧的趋势。泸山的过火面积占研究区面积的50.57%。过火森林面积中,重度损毁面积占过火森林面积的40.42%;中度损毁面积占过火森林面积的36.75%,森林损坏程度整体较大,火烧迹地群落稳定性差,在进行植被恢复的过程中应考虑火灾前自然植被群落结构,在恢复过程中要提高群落结构抗火稳定性和提高物种多样性,逐步恢复森林生态系统各项功能,改善生态因子,保持景观异质性。在火灾过后采取合理的管理措施,调控管理可燃物,加速火烧迹地植被恢复[14]。