课程数字化的立论基础:“第三教学时空理论”探析

单凤儒,苏晓明

(1.渤海大学,辽宁 锦州 121013;2.沈阳工业大学,沈阳 110870)

当今世界已进入到以新科技革命为代表的数字时代。高等教育受到互联网、数字化的挑战,甚至是颠覆;当然,也获得前所未有重大变革与快速发展的极佳机遇。而课程与教学的变革首当其冲。

本文基于“第三教学时空理论”产生背景分析,深入研究“第三教学时空理论”的客观物资基础、科学内涵与外延、属性辨析,以及“第三教学时空理论”的划时代意义。

一、“第三教学时空理论”的产生背景

(一)数字革命从技术层面看,本质就是万物数字化

首先我们简单区分一下两个概念:“数字化”与“数据化”。数字与数字化是指信息和计算科学与实践的一场革命,即用“1”和“0”构成了“二进位”全新信息呈现与传输系统,可以表达与传播几乎所有事物、资源与行为,并实现高度同质性、可交换性,从而实现信息传输的革命性飞跃,进而改变世界万事万物,包括对教育教学的颠覆。出现了诸如数字化资源使用效用的无限性、数字产品生产与销售的轻资产性及边际成本趋近为零等重大变化。由于数字化是信息底层结构的重大变革,涉及社会几乎所有领域,所以可以称作“数字化革命”。

数据与数据化,是指经过加工的、反映事物性状与特征的数字与数字汇集。数据成为教学的重要资源与支撑。大数据不仅指数量巨大,而是一种全新思维、教学模式和教学手段。而云计算是大数据教学的高级形态,均对教学产生颠覆性影响。数据化,甚至全数据化成为教学数字化革命的重要内容。

因此,数字革命从技术层面看,本质就是万物数字化。万物的数字化,使万物均可实现数字同质化,可以快速传播,广泛交换,跨界整合,依托无时无处不在全球连接的互联网、移动互联网,连接一切,形成数字孪生效应,从而构建了与现实世界孪生的,无所不包、无所不能的虚拟世界,形成了虚拟教学时空。

(二)数字革命对教学与课程地层结构最显著影响是教学时空的颠覆——诞生了虚拟教学时空

进入数字时代,互联网、移动互网、大数据、云计算、数据开放、普适计算、语义网及人工智能等蓬勃发展,令我们目不暇接,带来了社会几乎所有领域的深刻变革。被誉为“大数据时代的预言家”的维克托·迈尔-舍恩伯格(Viktor Mayer-Schonberger)提出:“大数据开启了一次重大的时代转型。就像望远镜让我们能够感受宇宙,显微镜让我们能够观测微生物一样,大数据正在改变我们的生活及理解世界的方式,成为新发明和新服务的源泉,而更多的改变正蓄势待发。”令我们震撼的是大数据在从整个世界到微小事物,从工作与生活到思维与观念,几乎无所不包、无一例外的所有领域所带来的,或将要带来的重大而深刻的变革。而高校的教学与课程则首当其冲,进入了划时代的巨变期。

高等学校教学改革,虽历经数年,但远未从根本上解决内容陈旧、满堂灌等顽疾,特别是班级授课制更是延续千百年,至今仍被奉为经典。在笔者上小学时,就在推进启发式教学、教学相长等教学改革。至今,70 年过去了,传统教学模式改革成效甚微。这是上千年学校教育的传统理念与思维定势作祟。究其根本原因,在于教学与课程的社会基础与物质环境没有发生根本性改变。在互联网出现之前的时代,就是“天才”也无法撼动班级授课制的诸多弊端。

唯一改变上千年教学与课程不治之症的,是互联网的出现,数字时代的到来,实现了划时代的巨变。而支撑这一巨变最核心的力量就是在现有现实或物理教学时空的基础上,出现了以网络为代表的虚拟教学时空。从而突破了物理教学时空的局限,再造了范围无限之大、无时无处不在、任意跨界整合,甚至“无所不能”的神奇虚拟教学时空。

(三)虚拟教学时空触发教学与课程理念、功能、模式和形态等一系列根本性变革

依托互联网、数字化,特别是移动互联网的快速发展,虚拟教学时空颠覆了原有现实教学时空下形成的“教师是知识的垄断者、传播者”“学生是知识的被动接受者”等“教师主导”理念,转而树立“学生中心,教师指导”新理念;颠覆了“课堂是学生获取知识的主渠道”,课外只是预习、复习与练习等辅助形式,“课堂的基本功能是传输知识”等知识获取渠道,转而开辟了线上线下、课内课外等多渠道;颠覆了学习资源主要来源于纸质教材,资源的形态是单一的,转而构建多媒体、网络化资源聚合体系;颠覆了“教师集中授课,学生集中听课”的班级授课制,转而构建线上线下混合,学生泛式学习等跨界教学时空;颠覆了“教师讲,学生记,考前背”等教学与学习方式,转而创新多场景、融媒化和自主式教学方式。从根本上颠覆了传统教学与课程的基础与模式。

数字革命对教学的挑战与颠覆,核心是对教学与课程理念与模式的颠覆。教育部启动“实施教育数字化战略行动”计划,旨在深化信息技术与教育教学融合创新,推动教育教学数字化迈向更高水平。但是在战略实施与落实的过程中却产生一些认识上的偏差。特别是对数字化战略重心的认识上,一些人甚至认为教学数字化的重心就是教学的信息化。这是制约国家教学数字化战略的突出认知障碍。国家教学数字化战略的重心不是信息化水平的提高,而是颠覆以课堂为中心的线性课程形态,创造、构建基于云共享、虚实融合的全新课程形态与教学范式——这是时代赋予我们的历史使命。

二、“第三教学时空理论”的科学辨析

作为与现实教学时空、虚拟教学时空交叉渗透形成的第三教学时空,不是现实教学时空与虚拟教学时空的简单物理相加,而是两者渗透融合后的再造,发生的是“化学反应”,即是区别于现实教学时空和虚拟教学时空,有着自身独特属性与特征,具有特定的内涵与外延的教学时空系统。

(一)虚拟教学时空的出现引发了现实教学时空与虚拟教学的叠加、渗透、嫁接、聚合与再造

随着虚拟教学时空的出现,教学与课程底层结构出现的改变,虚拟教学时空与现实教学时空的交织重组,对课程功能与形态造成了翻天覆地的变化。

一是叠加效应。虚拟教学时空与现实教学时空时空交织重合时,不会是泾渭分明,相互割裂的,而是各自独立存在的,显现一种叠加效应,即在教学与课程实践中发生多种联系,不是1+1=2 的简单相加关系,而是1+1>2,出现叠加溢出效应。

二是渗透效应。虚拟教学时空与现实教学时空在叠加过程中形成一种渗透效应,无孔不入,相互交织,有机组合,“你中有我,我中有你”。

三是嫁接效应。虚拟教学时空的活动与项目可能会嫁接到现实教学时空的活动与项目,从而生成两者嫁接形成新的活动与项目。当然也可能是现实教学时空的活动与项目嫁接到虚拟教学时空的活动与项目,同样也生成新的活动与项目。

四是聚合效应。更多的则是虚拟教学时空的教学手段与形式和现实教学时空的教学手段与形式,经过聚合反应,再造全新的教学手段与形式。从而形成一种既不同于虚拟教学时空教学,也不同于现实教学时空教学的第三种数字化教学手段与形式。

五是再造效应。这是就教学与课程总体而言,由于虚拟时空与现实时空的上述三个效应的叠加与聚合,重构再造了完全不同于虚拟时空与现实时空的第三教学时空所独属的专利——教学与课程的数字化融合理念与范式。这就是第三教学时空的无穷魅力。

(二)“第三教学时空”的完整表述

“第三教学时空”可以表述为教学与课程数字化创新与理论的立论基础是“第三教学时空”。数字革命触动了高校课程与教学的底层结构,包括知识传播、资源聚合、学习时空和师生角色等。因此,基于第一(现实)、第二(虚拟)教学时空,激活数字化驱动和跨界整合的“数字孪生”效应,基于“化学反应”的蜕变,再造两大时空重叠聚合形成了“第三教学时空”。奠定了课程形态创新与课程形态理论创立的时空基础。

(三)“第三教学时空”的出现本质上是一种“化学反应”

“第三教学时空”,也可以称为“互联网+”教学时空。是基于虚拟教学时空与现实时空重叠聚合而成的,但是,其既不同于虚拟教学时空,也不同于现实教学时空,而是一种相对独立的教学时空。如颜料黄色+蓝色=绿色;红色+绿色=黑色;而红光+绿光=白光。最典型的就是氢气+氧气生成水。“第三教学时空”形成的核心机理就是“化学反应”,而非物理变化。这种“化学反应”机理可以用如下“互联网+”公式表达。

“互联网+”公式为

INT+=F(int,ind),其中:INT+为“互联网+”;

int 为互联网思维、技术、模式;

ind 为传统产业。

这是借助数学形式,表达“互联网+”与互联网、传统产业互动融合的对应关系。“互联网+”是一个“化学公式”,本质上是一种以互联网思维、技术、模式来改造,甚至颠覆传统产业而发生的聚合反应,乃至“核裂变”。这种“化学公式”主要体现在以下几方面。

一是第一教学时空(现实)与第二教学时空(虚拟)各自要素的交叉渗透,显著地改变了原有的属性与特征。如“克隆课堂”,基于网络同步连接,甲地线下教师课堂授课,乙地学生实时同步听课,可以即时师生交流互动,实现了异地同步,跨界同堂。

二是基于线上线下混合的教学与课程的职能与行为发生了质的改变,完全不同于原有的线下教学或线上教学。原有课堂作为最基本教学职能的知识传授功能,已从课堂上由教师单独讲授,转变为学生随时随地泛在式、个性化在线自学。

三是第一、第二两时空要素嫁接后,创造出许多全新的教学和课程方式与手段。在开展团队学习的过程中,学生们可以在课外进行问题讨论或实践活动。可以基于云共享,跨界交流,异地同框,即时完成学习任务与分数评估。

四是基于“第三教学时空”,创造了巅覆性的线上线下融合教学范式,创造了课程数字平台化等数字时代的课程新形态。这是基于原有的第一教学时空,或者依托第二教学时空,无法单独实现的课程形态创新,具有重大的实践意义。

五是“第三教学时空”的出现,颠覆了互联网出现前上千年的课程经典理论。因为基于传统现实教学时空的课程理论,不再适应“第三教学时空”的客观环境与条件。“第三教学时空”呼唤着数字化课程形态理论的出现。这从实践与理论两个维度上,验证了“第三教学时空”的出现,是教育实践与教育理论的一次“化学反应”性质创新。“第三教学时空”与现实教学时空和虚拟教学时空相对独立而单独存在。因此,“第三教学时空”实至名归,不容置疑。

(四)“第三教学时空”概念属性

“第三教学时空”就本质而言,就是“互联网+”教育的场域专属概念,因此,是经得起推敲的。但是,就目前教育现实与探索状况而言,“第三教学时空”还不宜随意泛化,而应主要限定在线上线下混合式教学的实践与理论研究领域。至少在现阶段,其还不属于自然或社会意义的广义科学概念,特别是不宜单独使用“第三时空”这一概念(只能是相对于第一第二教学时空的“第三教学时空”),而是一种在教学与课程特定场域使用的专有概念。

同时需要指出的是,随着数字时代的前进,数字化在全社会,特别是教育领域的深入发展,“第三教学时空”可能会在更大的范围使用。当全国高校教学与课程全面性深度数字化之时,“第三教学时空”概念还可能会消亡,因为第一、第二教学时空全部深度融合,全部教学都将成为“第三教学时空”,则“第三”的概念随之消亡。正如教育部高教司司长吴岩所强调的那样:技术与教学教育新的融合将引发一场新的学习革命。混合式教学要成为今后高等教育教育教学新常态。

(五)“第三教学时空”的外延

“第三教学时空”的外延,大致与线上线下混合式教学的外延重合。主要包括三大场景。

一是依据课程安排,按照课程任务单,学生利用分配的计划学时,自由选择时间与空间,在线自主学习MOOC 及其他学习资源。

二是按照课程任务单,学生在课外消化线上所学知识,开展各种实践训练与项目,借助即时通信软件实时沟通,利用APP 记录与上传过程和成果。

三是按照课程任务单,在被扣除在线自学学时后学时的课堂上,基于APP,开展师生交流、训练展示和共同评估,进行师生协同建构。

划分第三教学时空(区别于第一、第二教学时空)的基本标志,就是教学活动与场景是否是实现第一、第二教学时空的渗透与融合。

三、“第三教学时空理论”的划时代意义

“第三教学时空”这一理论的提出,终结了网前时代上千年基于现实教学时空传统教学的各种严重积弊;开创了数字时代教学与课程的数字化创新与多媒体融合的新纪元,具有重大的划时代意义。

(一)颠覆以课堂为中心传统课程模式的理论依据

互联网出现之前,教学大多沿袭传统的以课堂为中心、课堂以教师为中心和教师以讲授为中心的“三中心”模式。甚至奉为“天经地义”!在互联网前时代,就是“天才”也很难彻底打破“三中心”模式;而互联网,特别是移动互联网的快速发展,传统教学时空等客观物质基础条件出现了颠覆性变化。实现这种颠覆的核心要素就是“第三教学时空理论”的支撑与指导。

“第三教学时空”的出现,教学场景与时空的扩展与重构,一下子打破传统课程与课堂的边界,可以实行一种几乎无边界的教学,教学职能也重新配置,“三中心”模式得以彻底颠覆。

(二)数字时代高校课程推进数字化创新的指导理论

进入数字时代,高校推进课程数字化创新,大势所趋,势在必行。而这种变革的基础与前提就是“第三教学时空”。因此,必须基于“第三教学时空”的理念、模式与理论,科学有序地推进课程数字化创新。

一是颠覆了延续数百年的现实教学时空,出现了线上教学、网络资源聚合等虚拟教学时空;二是课程与教学诸环节职能的转移,传统课堂传授知识的基本职能,将会拓展或转移到线上,由学生自主学习来实现;三是真正实现学生自主学习、个性化学习。笔者在教学实践中,以“第三教学时空理论”为指导,不断探索与推进“课程数字平台化”创新,实现了从以课堂为中心的线性式教学课程形态向数字化、平台化课程形态蜕变。

(三)探索创立“数字平台化”课程形态理论的立论基础

世界课程理论历经百年争鸣与发展,形成纷纭庞大的理论体系,却唯独没有课程形态理论(只把课程类型视作形态),其受制于“网前”数百年课程社会技术条件不变;由于数字时代改变了课程赖以存在的教学时空等底层结构,基于传统课程形态的理论必将被颠覆,取而代之的数字课程形态理论应运而生。

笔者探索的数字课程形态理论,就是以“第三教学时空理论”为立论基础的。基于“第三教学时空理论”,探索构建“数字平台化”课程形态理论,并尝试提升在世界课程论学术体系中的话语权。

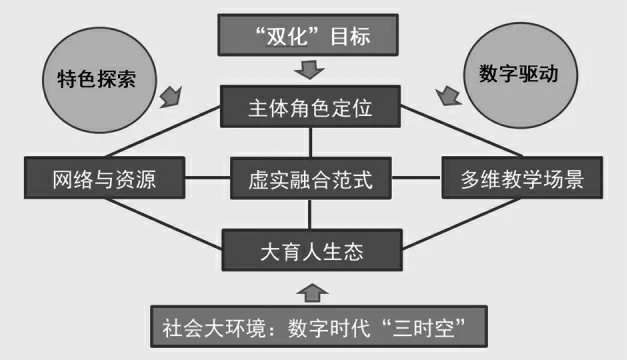

其理论架构见“数字平台化”课程形态理论模型如图1 所示。

图1 “数字平台化”课程形态理论模型

适应数字时代“三时空”大背景;以中国化、数字化(“双化”)为课程形态理论创新目标;重塑主体(师生)角色定位;建设云共享网络与资源系统;再造多维教学场景;创新虚实融合范式;建设“大思政、无边界”育人生态,实现课程形态及其理论的划时代、颠覆性创新。