国内外水生态健康评价研究进展

曹家乐,张亚辉,张瑾,黄子晏,杜士林,孙福红

1.环境基准与风险评估国家重点实验室, 中国环境科学研究院

2.中国环境科学研究院环境检测与实验中心

3.安徽建筑大学环境与能源工程学院

随着社会经济的发展,水资源不断被开发和利用,同时产生各种污水排放进入水环境,导致水质恶化,生物多样性锐减,威胁流域水生态健康[1-2]。近几十年来,世界各国开始强调水生态保护,重视评估水生态健康状况。国外在20世纪70年代就开展了水生态健康评价研究,构建了适合本土的评价方法,颁布了多项评价指南和法律规范。我国《水污染防治行动计划》提出“到2030年全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复,到本世纪中叶生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环”的目标,实施了重要河湖生物完整性等水生态健康评价,为我国“十四五”期间河湖水体逐渐由“水环境质量评价”转变为“水生态系统健康评价”的水环境管理目标提供了支撑[3]。笔者梳理了国内外水生态健康评价体系的发展历程,着重介绍了应用广泛的评价体系和方法,并分析其局限性;同时对国内颁布的水生态健康相关的标准规范进行总结,分析我国水生态健康评价体系的不足,以期为我国水生态监测技术体系、评价标准与评价方法提供参考。

1 国外水生态健康评价研究进展

1.1 国外水生态健康评价体系

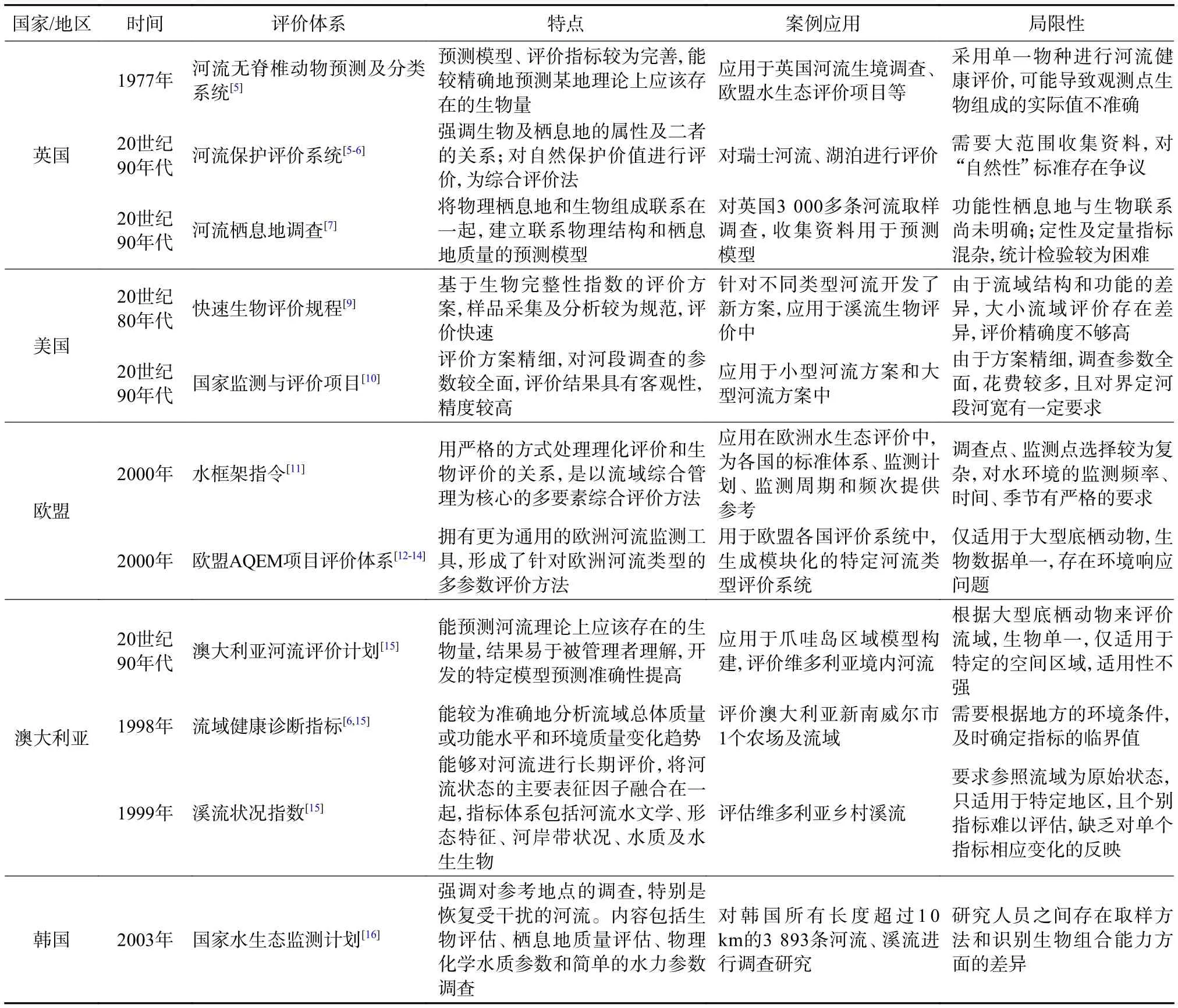

近几十年来,水生态监测与评价逐渐成为水环境研究领域的热点。英国、美国、欧盟、澳大利亚等相继提出标准化的技术方法,在本土开展水生态评价项目[3-5]。如1977年英国开发了河流无脊椎动物预测及分类系统(RIVPACS)[5],于20世纪90年代建立了河流保护评价系统(SERCON)[5-6],开展了河流栖息地调查(RHS)[7];美国于20世纪80年代开发了基于生物完整性指数(IBI)[8]的快速生物评价规程(RBPs)[9],开展了国家监测与评价项目(EMAP)[10];欧盟于2000年发布《水框架指令》(WFD)[11],启动STAR项目(河流分类标准化项目)[12]和AQEM项目(利用大型底栖动物开发和测试欧洲河溪生态质量综合评估系统的项目)[13-14];澳大利亚于20世纪末开发了基于河流无脊椎动物预测及分类系统的澳大利亚河流评价计划(Aus Riv AS)[15],提出溪流状况指数(ISC)[6,15]和流域健康诊断指标[15];韩国于2003年开展了国家水生态监测计划(NAEMP)[16]。国外水生态健康监测与评价体系见表1。

表 1 国外水生态健康监测与评价体系Table 1 Monitoring and evaluation methods of water ecological health abroad

1.2 典型的水生态健康评价体系

1.2.1 预测模型法

英国RIVPACS[5]和澳大利亚Aus Riv AS[15]是水生态健康评价预测模型的代表。RIVPACS 是由英国淡水生态研究所(IFE)提出的[3,5],迄今为止,模型的开发经历了多个版本更新,不断完善参照点位的类型和覆盖面,第三版基本包含了英国主要的地质地貌类型。随着开发的深入,RIVPACS还将酸性水指示群落(AWIC)、用于流体评估的水栖无脊椎动物指数(LIFE)、沉积物敏感无脊椎动物比例(PSI)、德国溪流动物群指数(GSGI)、群落保护指数(CCI)、相互校准通用度量指标(ICMI)、有机污染降解指数(WHPT)等指标纳入预测系统[5,17]。澳大利亚针对每个流域的大型底栖动物群和环境条件,在RIVPACS模型的基础上衍生出Aus Riv AS,提高了整体预测准确性,同时也更适应澳大利亚河流的特点。Niemi等[18-19]采用RIVPACS预测模型法,对比了未受人为干扰或干扰较小点位的预期动物群(E)和受损点位的实际观察动物群(O),预测结果证明了RIVPACS模型方法的有效性和适用的广泛性。2种预测模型评价方法局限性在于用底栖无脊椎动物来评价流域,生物指标较为单一,而且建立模型比较困难,评价结果不明了。Marchant等[20]对维多利亚境内河流进行评价时,发现地理梯度、大型植物梯度等环境特征会增加预测模型建立的难度,构建的预测模型也不能外推到不同的流域尺度。

1.2.2 生物完整性指数(IBI)

IBI评价由物理、化学和生物要素构成,其中物理要素包括与栖息环境直接相关的物理生境参数,如底质类型、栖息生境复杂性、河岸稳定性等;生物要素包括群落组成、丰富度/多样性、敏感值/耐污值、营养结构/功能性状、生物习性等,其对群落的选择更自由,对生物完整性的表征也更全面。美国快速生物评价规程(RBPs)就是基于IBI来进行监测和评价的,为开展河流生物监测和评价提供经济实用的技术参考[21]。经过多年的发展,IBI已经成功应用在各国的河流监测和评价中,并被证明具有一定的适用性[22]。Breine等[23]在评价溪流上游河段时发现采用鱼类完整性指数(F-IBI)能够取得有效的评价结果,并且能够判别点位的受损程度;Baptista等[24]在对森林间的溪流和浅河进行水环境健康评价时,应用了基于IBI的大型底栖动物完整性指数(B-IBI),发现B-IBI应用在溪流和浅河是可行的。但IBI也存在一些缺陷,如缺乏对参照条件自然变化的评估分析,会导致大小流域评价存在差异,使评价精确度不够高。

1.2.3 WFD评价体系

WFD评价体系对水生态健康的评价采用以流域综合管理为核心的多要素综合评价方法,目的是维持生态良好、实现水资源可持续利用,其注重生态监测结果,作为水资源运行策略是否有效的评价标准[25]。WFD对水生态监测技术与评价方法提出了要求,内容涵盖水生态评价指标、评价方法及监测要求。为了满足WFD的要求,AQEM项目利用采自8个国家(德国、意大利、荷兰、葡萄牙、希腊、瑞典、奥地利、捷克)的大型底栖动物数据,形成了针对欧洲国家的多参数评价方法[13-14];STAR项目纳入了另外3个生物群(大型植物、硅藻、鱼类)的数据[14]。德国、奥地利参照AQEM/STAR项目的经验,生成了模块化的特定河流类型评价系统,该系统能够识别不同环境压力的影响[26]。WFD局限性在于对水环境的监测频率、时间、季节有严格的要求,基础数据量的多少和参照条件的选择也会直接影响评价结果的准确性,而参照条件的选择十分复杂,基础数据量也会因不同国家、不同流域存在差异。 Kelly等[27]发现,因缺乏水质数据、参照点数据和生物指标数据,无法应用硅藻完整性指数(D-IBI)和F-IBI进行评价;Schaumburg等[26]在评价河流生态质量时,发现缺乏监测生物数据同样会导致评价结果不准确;Petersen等[28]在河流评价中也发现生物参照点位不准确,导致对河流生态质量的评价过高。

1.3 国外水生态评价标准规范

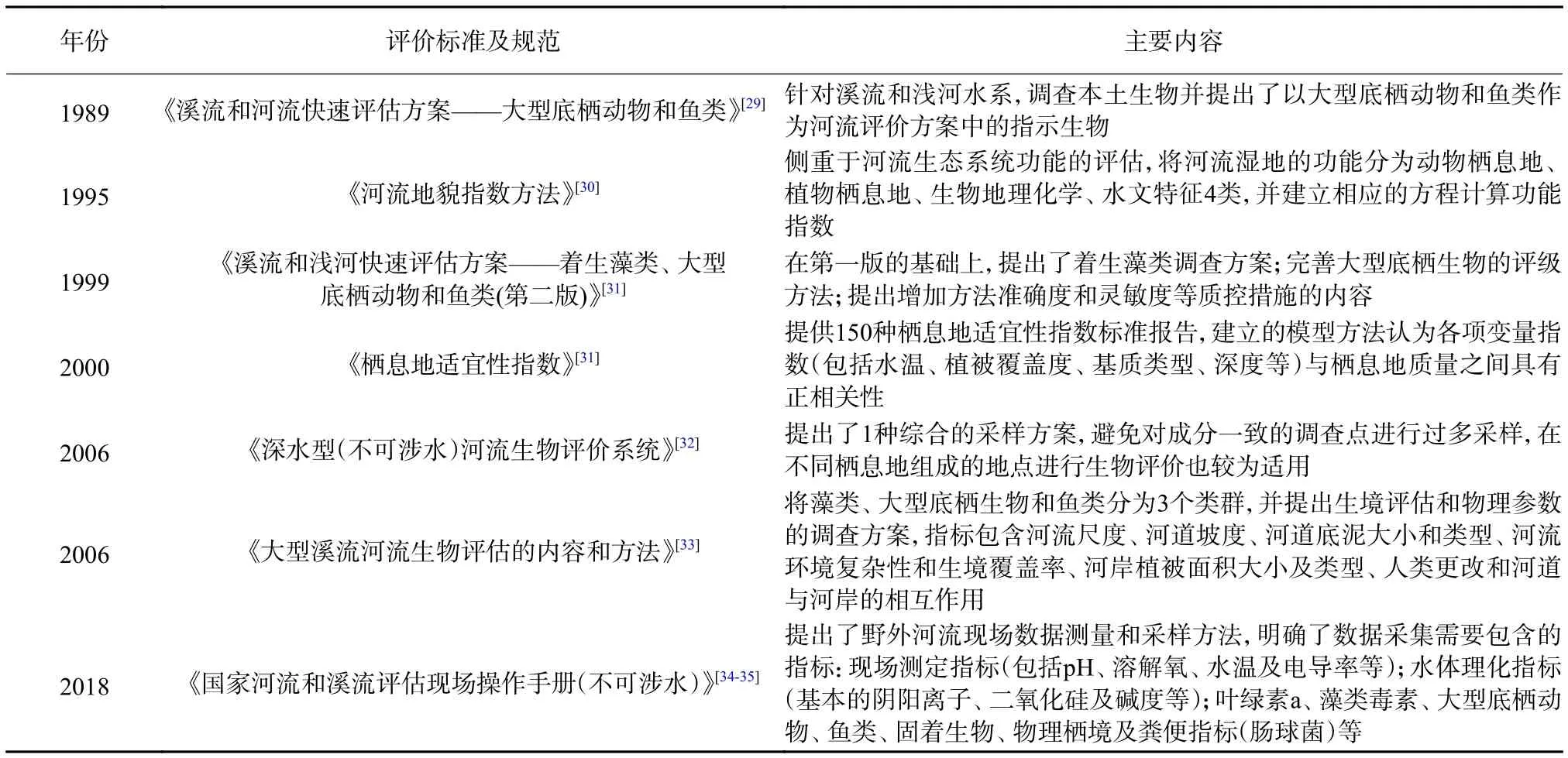

随着生物指数在水生态评价中的发展与应用,美国在生物监测体系做了大量研究,制定并修订了水生生物评价标准规范用于流域生态评价(表2)。1989年,美国国家环境保护局(US EPA) 制定了评价指南《溪流和河流快速评估方案——大型底栖动物和鱼类》,指南中提出了以大型底栖动物和鱼类作为河流评价方案中的指示生物[29];1995年制定《河流地貌指数方法》,其侧重河流生态系统功能的评估,并将河流湿地的功能分为动物栖息地、植物栖息地、生物地理化学、水文特征4类[30];1999年颁布《溪流和浅河快速评估方案——着生藻类、大型底栖动物和鱼类(第二版) 》,在第一版大型底栖生物和鱼类评价方案的基础上增加了着生藻类调查方案[31];2000年颁布《栖息地适宜性指数》,该文件提供了150种栖息地适宜性指数标准的报告[31];2006年颁布《深水型(不可涉水)河流生物评价系统》,提出了1种综合的采样方案,适用于不同的栖息地环境[32],同年发布了《大型溪流河流生物评估的内容和方法》,完善了生境评估和调查分析,同时对数据分析及评估提出了更具体的要求[33],2018—2019年颁布《国家河流和溪流评估现场操作手册(不可涉水)》,提出了河流野外现场数据测量和采样方法,明确了数据采集需要包含的指标[34-35]。除了制定生物评价文件外,美国还运用区域划分获取流域地理数据和水文框架,根据《清洁水法》相关条例结合当地社会状况确定水体用途,采取特定场地参比和区域参比建立参比状况,确定生态功能完整情况下各项生态指标的参考值,用于整个评价体系,并将流域健康评价体系纳入了水质管理的法律和行政框架中,为水质改善和生态恢复提供了有力支持[36]。

表 2 美国颁布的水生态评价标准规范Table 2 Standards and specifications for water ecological assessment issued by the US

此外,其他国家/地区也颁布了相关法律法规和评价指南用以保护水生态环境。1999年欧盟制定了《莱茵河保护公约》,在莱茵河生态保护中将河流、河流沿岸以及与河流有关的区域一起考虑,还提出莱茵河水生态可持续发展的指导思想和措施[37]。英国在河流污染防治方面也做了大量工作,颁布了《水源法案》《水源委员会法》《河流管理法》《河流污染防治法》《水源管理条例》《水资源法案》《控污法》《水源法》和《泰晤士河保护法》等法律法规和标准规范,其中《水源法》管理控污、防洪、捕鱼、娱乐、河流保护和通航等,涵盖所有水源使用形式的管理,有效地保护了当地的水生态环境[38]。为了改善最大淡水湖琵琶湖的水生态,日本于1998年重新制定了《母亲湖21世纪计划》,将琵琶湖流域分成7个小流域,形成以流域为单元、政府主导与全民参与的琵琶湖水生态综合管理体系[39-40]。南非于1998年颁布的《河流地貌指数方法》中,把河流的物理环境特征与生境构成描述为景观单元、地貌单元、河段、流域4类,提出调查河流断面的宽深比、河流形态和栖息地指数等,用以评估河流水生态状况[41]。

2 国内水生态健康评价研究进展与现状

2.1 国内水生态健康评价进展

我国水生态健康评价工作相较于发达国家起步较晚,主要研究集中在水生态健康评价方法、评价体系及评价的基础理论方面[3]。自19世纪70年代起,我国学者开始尝试将生态学方法应用于水环境的监测与评价中,并对特定的生物类群以及特定水域做了大量工作[42],提出了以水生生物、水质、栖息地和生态需求作为四要素的水生态评价指标体系。目前,已经开展了重要河湖的水生态环境质量监测,积累了大量的监测数据,利用大型底栖动物、着生藻类、浮游植物、浮游动物、鱼类、水生维管束植物等水生生物的监测结果,进行了水生态健康的评价。目前我国水生态健康评价方法可分为多参数法、生物指数法、多变量法、综合评价法[1]。

2.2 国内水生态健康评价方法

2.2.1 多参数法

多参数法是以多参数值建立的标准进行评价的方法,该方法将监测点的理化、生物等性状与参照点进行对比并赋分,通过得分情况评价水生态健康等级。其中,IBI作为多参数法的先驱,产生了以不同水生生物的群落结构、生物多样性等多种参数构建的生物完整性指数。杨莲芳等[43]采用US EPA的RBPs,利用多参数法评价安徽九华河水质;欧阳莉莉等[44]筛选了适用于成都市河流的指标,构建适合岷江(成都段)的B-IBI,证明了B-IBI用于岷江成都段河流健康评价是可行的;盛萧等[45]在东江河流的健康评价中发现,B-IBI适用于东江流域的水生态健康评价;刘麟菲等[46]对济南市水体进行健康评价时,应用F-IBI和 B-IBI构建评价体系,验证了评价体系的适用性。慕林青等[47]在永定河健康评价案例中构建B-IBI,发现构建的方法能判别受损水体,评估河流的健康状况;孔凡青等[48]构建了永定河水生态B-IBI体系,发现永定河水体的健康状况整体较差;刘明典等[49]在长江中上游的评价中建立了F-IBI体系,发现中上游的鱼类及生境状况不容乐观,且近6年长江中上游各监测站监测的F-IBI呈下降趋势。多参数法包含了生态系统中的各种结构及功能属性的变量或参数[1],是河流评价中应用最广泛的方法,但其参照点的选择和栖息地状况会影响评价结果,评估结果也受监测样本的影响。

2.2.2 生物指数法

生物指数是将特定类群的丰度、敏感性和耐受性结合为单一指数或记分值[1],包括以底栖动物、浮游动物、浮游植物为类群的生物指数和记分系统。颜京松等[50]采用Chandler记分值、Goodnight指数、Trent指数、Shannon指数等生物指数及赋分体系评价黄河支流水质。胡金[51]选用着生藻类和底栖动物的生物指数构建了淮河流域水生态评价体系,结果表明淮河流域水生态健康状况一般。多位学者也采用生物指数分别对漓江[52]、松花江[53]、渭河[54]的水生态健康状况进行评价,评价结果均能准确反映河流的真实健康状况。目前生物指数及记分系统比较完善,但由于其是针对特定类群的指数方法,评价的全面性受到限制,同时物种间对环境特征的敏感性和耐受性各有不同,会导致评价结果出现差异。

2.2.3 多变量法

多变量法是以生境属性、人为干扰、物理化学指标等为变量,以理论上无污染的点位为参照,运用统计分析来预测特定点位的生物群,又称为预测模型法[1]。典型的方法有O/E 模型、RIVPACS和Aus Riv AS。刘祥等[55]在评价淮河流域典型河段的案例中应用O/E模型和化学-生物综合指数法,构建了淮河流域水生态健康评价预测模型,结果表明淮河水生态状况较差,生物多样性较低。赵江辉等[56]在沂河水生态健康状况评价中参考其他学者提出的10项河流健康综合评价指标建立起沂河健康评价模型,结果发现沂河水生态健康等级处于亚健康,评价结果基本符合实情。多变量法在众多研究案例中被证实为一种有效的水生态健康评价方法[1],但该方法中无污染点位的选择十分重要且具有主观性,容易导致评价结果出现差异。

2.2.4 综合评价法

综合评价法综合了河流物理、化学和生物完整性的概念,构建的评价指标包含物理、化学、生物要素,可完整地表征河流的综合健康状况,是水生态健康评价的发展方向。李海霞等[57]在辽河保护区健康评价中构建由河流自然形态状况、水质状况、底质状况、水生生物及生境状况组成的河流水生态健康评价指标体系,结果表明辽河保护区河流水生态健康状况总体为中等。魏春凤[58]在松花江干流水生态健康评价中构建了涵盖目标层、准则层和指标层组成的生态系统健康评价指标体系。沈玉冰[59]对辽河流域(辽宁省段)各监测断面进行水质和生物样品的采集,构建包括水质、营养盐、着生藻类和大型底栖动物四大类的综合指标体系。彭斌等[60]在广西河流水生态健康评价中,构建了包含水生生物、水文、水质状况及河流环境形态、环境结构等指标的评价体系。孙徐阳等[61]整理香溪河干支流的生物与生境数据,构建了涵盖水环境、水生生物、物理栖息地3方面共16项指标的水生态健康评价体系,结果表明2017年香溪河流域水生态整体健康水平为良好。张文志[62]在西枝江评估中从河流外貌特征、水文水质、水生生物状况和社会功能等方面建立了河流健康评估体系,评估结果显示西枝江总体健康水平为健康等级。张杰等[63]构建浑太河河流生态系统完整性(IEI)评价体系,其评价结果符合采样点的实际状况。综合评价法的特点在于从生态整体角度进行评价,能反映生态系统的各个方面,但选取的指标对于外界干扰响应的敏感性及其稳定性尚需验证。

综上可知,不同的水生态健康评价方法各具优势,同时也有一定的局限性:多参数法和生物指数法可以选择多种水生生物用以指示河流流域的污染程度及健康状况,同时可选的指标及指数较为丰富,但其评价结果受监测样本的影响,评价的全面性受到限制;多变量法以理论上无污染的点位为参照,建立水生态健康与环境因子的数学模型,对目标区域的水生态状况进行评价和预测,缺点是建模复杂,参照点选取复杂;综合评价法的特点在于从物理、化学、生物的角度对水生态进行评价,能清晰地展示水生态的健康状况,但一些指标对人类活动干扰的响应敏感性及其稳定性尚需验证。针对目前国内水生态健康评价的现状,需进一步提出水生生物指数本土化的评价方法,突破水生态健康评价的关键技术,并解决缺乏技术标准、规范等问题。

2.3 国内水生态评价标准规范

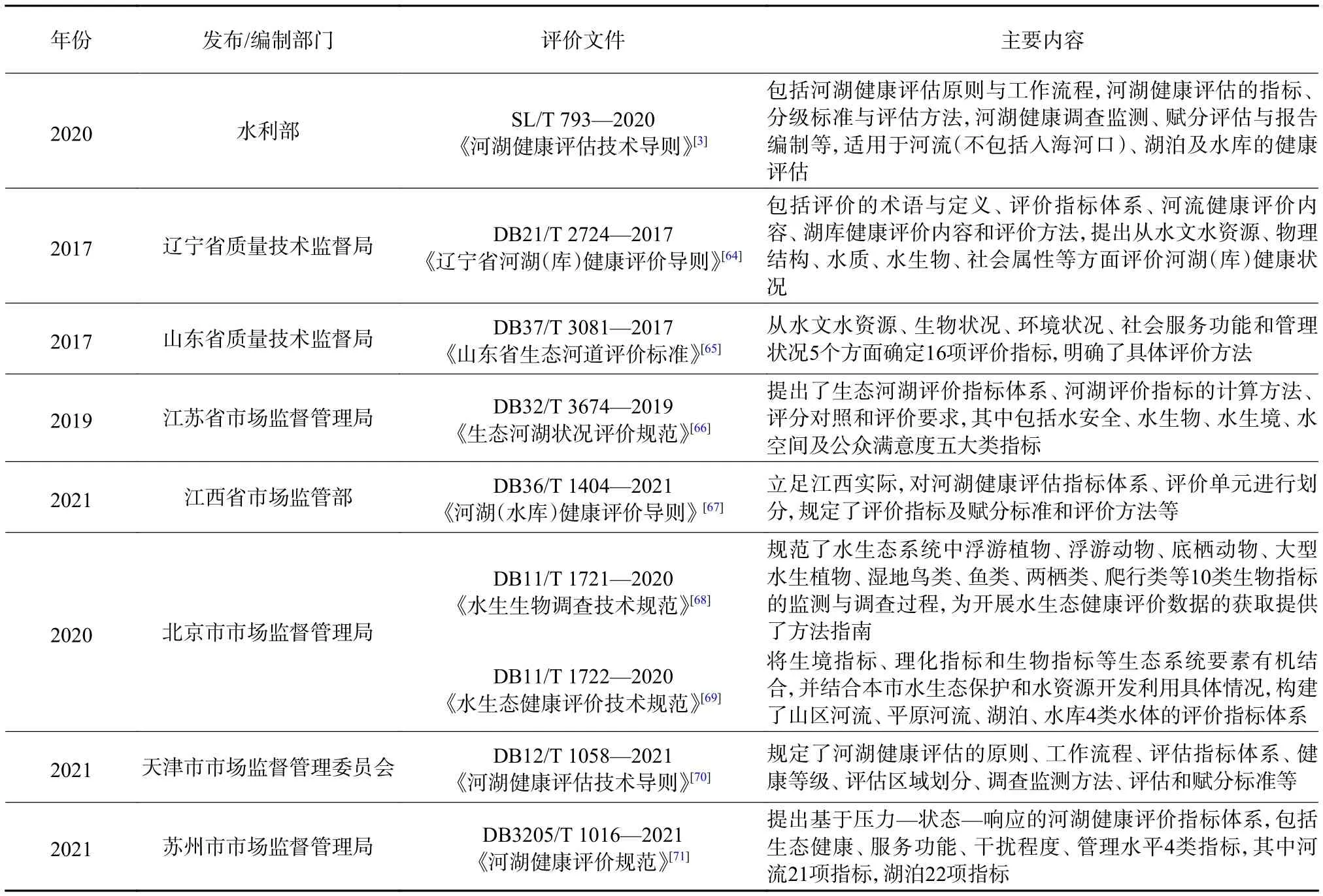

随着我国在水生态健康评价领域研究的积累,国家和地方层面积极编制水生态健康评价的标准及规范,并将其应于在河湖水生态健康评价中。2020年水利部制定了SL/T 793—2020《河湖健康评估技术导则》[3],规范与制定了河流、湖泊及水库的评估指标、评估标准与评估方法。此外,辽宁省于2017年发布DB21/T 2724—2017《辽宁省河湖(库)健康评价导则》[64],提出从水文水资源、物理结构、水质等方面进行河湖健康评价。同年山东省发布DB37/T 3081—2017《山东省生态河道评价标准》[65],在水文水资源、生物及环境方面给出了具体的评价方法。2019年江苏省发布DB32/T 3674—2019《生态河湖状况评价规范》[66],提出了河湖评价指标的计算方法、评分对照和评价要求。江西省于2021年发布DB36/T 1404—2021《河湖(水库)健康评价导则》[67],规定了河湖健康评价的方法和赋分标准。2020年北京市针对水生生物调查和水生态健康评价发布了DB11/T 1721—2020《水生生物调查技术规范》[68]和DB11/T 1722—2020《水生态健康评价技术规范》[69],分别对多种动植物的监测调查和几种类型的水体健康评价进行了规定。天津市于2021年发布的DB12/T 1058—2021《河湖健康评估技术导则》[70]在河湖评价指标、监测方法、评估赋分等方面进行了规定。苏州市于2021年发布DB3205/T 1016—2021《河湖健康评价规范》[71],提出基于压力—状态—响应的河湖健康评价指标体系用于当地的水生态评价。2020年生态环境部发布《河流水生态环境质量监测与评价技术指南》[72]和《湖库水生态环境质量监测与评价技术指南》[73]的征求意见稿,分别规定了河流和湖库的水生态环境质量监测中监测要素、水环境质量监测、生境调查、水生生物监测、质量保证和质量控制、水生态环境质量评价的相关指数和计算方法,以及水生态环境质量状况的评价等级。我国已经发布的水生态健康评价的标准规范见表3。

表 3 国内发布的水生态健康评价的标准规范Table 3 Standards and specifications for water ecological health assessment issued by China

这些水生态调查技术和水生态健康评价的标准、规范及导则,逐渐形成适合我国自身环境和生态实际情况的流域生态评价体系,为后续开展水生态健康评估的应用研究以及探索性的方法研究提供重要基础,也为地方管理者决策水生态治理、生态修复和环境保护工作提供了支撑。

3 结论与建议

世界各国逐步建立适合本土的水生态健康的监测技术和评价方法,这些评价方法已纳入国家的流域评价、监测计划和法规中。目前,我国水生态健康研究侧重于具体流域的评价方面,主要集中在评价指标、评价方法以及尺度范围3个层面。我国已经发布了一些国家和地方层面的水生态调查及健康评价标准及规范,积累了不少评价案例与基础数据,支撑我国在“十四五”期间对河湖的水体由“水环境质量评价”转变为“水生态系统健康评价”的水环境管理目标。在水生态健康评价技术方法研究和政策体系支持方面,提出以下建议。

(1)目前我国水生态健康评价体系中水生生物类群的指标体系比较单一,很难反映出流域水生态健康的综合状况。此外,还没有完全建立科学完整的水生态健康评价体系、技术与方法,如水生态评价指标量化识别、指标对环境变化敏感度分析、关键胁迫因子的识别等。因此,应建立不同尺度的区域水生态监测指标体系和评价体系,完善区域水体的水生态健康监测技术、评级体系及规范,为不同尺度水体的水生态健康评估和恢复提供技术支撑。

(2)针对不同水体环境,尤其是受损严重的水体,需要完善以水生态健康为目标的生态完整性监测与评价体系,建立水生态健康强制性的长期监管政策体系。此外,水生态完整性的评价结果服务于河湖的环境管理和保护,要结合流域水体的功能用途等实际情况对评价结果进行解读,以便环境管理者根据区域水生态健康的评价结果开展河湖水生态保护工作。