联合国人权理事会普遍定期审议中国家提出建议的影响因素分析

马舒腾

2006年,第六十届联合国大会通过第60/251号决议创立了人权理事会以取代之前的人权委员会,并决定由人权理事会“定期普遍审查每个国家履行人权义务和承诺的情况”1联合国大会:《2006年3月15日大会决议60/251. 人权理事会》,A/RES/60/251,2006年,第3页。,由此诞生了当代国际人权治理中的重要机制——普遍定期审议(Universal Periodic Review)。

普遍定期审议最核心的实质性部分是互动对话,时长约三个半小时(第一轮普遍定期审议中为三个小时),人权理事会成员国和其他联合国会员国均可以参加互动对话,依序提出建议,受审议国当场作出反馈。这些当场以口头形式发表的建议、在审议之前以书面形式提交的建议会被共同汇总成集,受审议国需要在人权理事会通过最终的审议报告之前书面提交对于每一条建议的态度——接受或是拒绝(对于拒绝的建议,则须给出直接明确的理由),而这些都将构成审议报告的一部分。每一轮审议的两年后,受审议国应当提交一份中期报告,以系统回顾对于那些接受的建议,该国作出了哪些努力以实践这些方面的人权保障。1作为一种倡导性要求,中期报告的提交率比较低。根据人权理事会官网提供的信息,截至2022年8月25日,在第一、第二和未完成的第三轮审议周期中,分别有55、55、31个国家提交了中期报告。自第二轮审议开始,审议周期的重点在于“所接受建议的落实情况和受审议国人权状况的发展动态”2联合国人权理事会:《人权理事会通过的决议:16/21 审查人权理事会的工作和运作情况》,A/HRC/RES/16/ 21,2011年,第3页。,尤其是确认有关国家在落实已接受建议方面的完成状态、最佳实践、挑战和限制性因素,以及人权状况的事态发展3联合国人权理事会:《人权理事会通过的决定:17/119 对人权理事会第16/21号决议普遍定期审议部分的后续行动》,A/HRC/DEC/17/119,2011年,第2页。。

由此可见,其他国家对受审议国提出的“建议”贯穿在普遍定期审议的全过程之中,围绕建议的提出、接受、反馈、编纂及新一轮的落实报告是审议机制中国家间互动的主要形式。自2008年4月至2021年底,普遍定期审议机制已经召开了四十届会议,业已完成了第三轮审议,将于2022年11月开始第四轮审议4Calendar of reviews for the 4th cycle, https://view.offi ceapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FUPR%2FUPR_4th_cycle.docx&wdOrigin=BROWSELINK.。在此期间,人权理事会的成员国和观察员国(即所有联合国会员国)共向受审议国提出九万余条建议,这些建议全面涵盖了人权领域的各个主题,既集中体现了国际人权治理中国家间互动的实际情况,也在一定程度上反映了国家在参与国际组织互动时的策略与动机。

对于人权理事会及普遍定期审议机制,来自发展中国家和发达国家的评价之间存在显著张力。一些来自西方学界的舆论和研究认为,人权理事会已经演变为那些“人权纪录糟糕的国家”相互遮掩以及在人权观念存在显著差异的国家之间公开对抗的平台,由此严重折损了最初设想的原则——“客观、透明、不作选择、具有建设性、非对抗、非政治化地进行”5联合国人权理事会:《人权理事会决议:5/1. 联合国人权理事会的体制建设》,A/HRC/RES/5/1,2007年,第2页。。与之相反,包括中国在内的发展中国家总体上支持联合国人权理事会的现存机制发挥建设性的作用,中国在创设人权理事会的过程中也扮演了积极的推动角色。

笔者认为,若欲全面把握该国际机制运行中展露出的实际面貌,对国家在普遍定期审议机制中提出建议的影响因素进行研究是一个不可替代的途径。本文将基于对既往研究的综合分析,结合人权理事会的基本规则规范,就国家在普遍定期审议中提出建议的影响因素提出若干假设,并运用相对权威的数据资料进行定量的相关性分析以对假设进行验证,以期有助于厘清该机制中国家参与的实际情况。

一、普遍定期审议的机制特点与既往研究综述

普遍定期审议是国际人权治理的一项制度创新,这主要表现在两个方面。首先,该机制在程序上提供了一个公开平等的对话平台,每一个联合国会员国都将定期接受审议,人权理事会成员国在提交信息、轮流担任“三国小组”、参与审议和提交口头或书面建议方面均享有完全平等的权利和义务,这颠覆性地改变了人权委员会将矛头几乎完全指向发展中国家,而没有一个西欧、北美国家曾受过审议的情况。从另一个视角看,那些“惯于”被指责和接受审查的国家则同样被赋予了审查其他国家人权状况的职责。其次,主权与人权的微妙平衡关系在该机制中得以部分实现。人权与主权之争经常成为影响国际人权合作与进步的主要障碍,一个重要的原因在于,在人权条约机构等国际机构或国际组织对国别人权问题的审查中,国际机构或国际组织与该国政府的对抗态势时有发生。然而,在普遍定期审议的全过程中,受审议国的充分参与、非选择性、非对抗性、非政治化被视为重要原则。同时,作为一个合作性机制,审议机制的核心目的是在自愿和协商的基础上增强国家能力和改善实地的人权状况,这些都属于努力在尊重主权的基础上实现人权的“策略”。许多研究对普遍定期审议的上述特征给予了关注。如,简·考恩(Jane K. Cowan)的研究将普遍定期审议视为一种“公共审计仪式”(public audit ritual),各国被要求作为“同侪”参与审议而非简单地被划分为盟友和对手,从而以一种具有建设性的方式进行互动而非简单化地在谴责和支持之间作出选择。1See Jane K. Cowan, The Universal Periodic Review as a Public Audit Ritual: An Anthropological Perspective on Emerging Practices in the Global Governance of Human Rights, in Hilary Charlesworth & Emma Larking eds., Human Rights and the Universal Periodic Review: Rituals and Ritualism, Cambridge University Press, 2015, p. 58.埃尔薇拉·多明格斯-雷东多(Elvira Dominguez-Redondo)研究了过往的国际人权机制,指出其大多过分侧重于“指名道姓的羞辱”(name and shame)的对抗性方法,而普遍定期审议则代表了非对抗模式的创新。更重要的是,非对抗模式并非必然意味着缺乏效率和影响力,各国在普遍定期审议过程中作出的某些承诺可以解释为国际法规定的潜在义务来源。2See Elvira Domínguez Redondo, The Universal Periodic Review: Is There Life beyond Naming and Shaming in Human Rights Implementation?, 4 New Zealand Law Review 673, 673-706 (2012).杨成铭教授的研究则从中国视角出发,认为人权的去政治化评价、人权和主权的平衡、补充而非重复条约机构的工作是普遍定期审议的独特价值所在。3参见杨成铭等:《联合国人权理事会UPR视域下的中国人权》,社会科学文献出版社2018年版。毛俊响教授的研究梳理了中国等发展中国家推动联合国人权机制改革的立场、作为,包括在人权理事会成员资格、选举程序、规模及席位的区域分配等问题上捍卫机构的民主性,维护发展中国家的权益,坚决倡导人权机制应坚持合作对话的运行逻辑。4参见毛俊响:《从国别审议到普遍定期审议:趋向公正的国际人权机制》,载《人权》2021年第3期,第79—91页。

创新性的理念宗旨和制度设计为普遍定期审议机制中的国家参与行为构建了互动平台,这种理想化的预设相信,在国际人权机构的“论坛”5本文在描述国际组织为“论坛”时,沿用了克拉伯斯(Jan Klabbers)在其研究成果中所阐释的对国际组织的“古希腊露天集会场所(agora)式想象”的用法,即国家在其中就国际议题进行辩论,这一过程能为集体行动提供合法性的依据。但是这样的国际组织并不专注于解决特定国际事务,往往言胜于行,自身并非有效的国际政治行为体,同时存在陷入高度政治化的风险。See Jan Klabbers, Two Concepts of International Organization, 2 International Organizations Law Review 277, 277-293 (2005).中,每个国家可以如那些在人权方面处于不同情况、对人权具有不同理解的平等个人一样,如实且公开地发表自身的看法,履行它们“同侪审议”的职责,这种观念毫无疑问地体现在联合国大会第60/251号决议中。然而,作为一个政治机制,普遍定期审议机制中的国家参与行为本不存在于理想的真空中,国际政治关系、领土争端(如亚美尼亚和阿塞拜疆、俄罗斯和格鲁吉亚、阿根廷和英国之间分别在审议机制中提出一些“与受审议国人权无关的建议”)1参见朱利江:《联合国人权理事会普遍定期审议机制研究》,世界知识出版社2020年版,第398—399页。等因素对其造成直接影响的案例比比皆是。2一个直观的例证是,根据笔者统计,在2008年至2021年6月期间,提出建议数量最多的“国家对”(指建议提出方与受审议国)前十名是:委内瑞拉与美国、法国与阿曼、土耳其与希腊、埃及与美国、约旦与以色列、奥地利与泰国、阿塞拜疆与亚美尼亚、法国与利比亚、法国与瑙鲁、玻利维亚与美国。显然,许多“高强度审议”国家之间存在严重的政治分歧。如,第三轮审议中,委内瑞拉向美国提出建议“废除它对委内瑞拉玻利瓦尔共和国和其他主权国家实施的臭名昭著的单方面胁迫性措施”,“尊重委内瑞拉玻利瓦尔共和国的主权和自决权”。

一些研究具体审视了国家参与普遍定期审议的情况,并审视了影响参与行为的多样化因素。按照国别对象分类,主要可以分为两类。

第一类研究的国别对象是发展中国家,尤其是那些在西方话语中人权纪录不佳的国家。这些研究大多试图勾勒这些国家参与普遍定期审议的方式,并就其参与动机作出阐释。如,尤云·瓦赫尤宁伦(Yuyun Wahyuningrum)分析了印度尼西亚参与普遍定期审议的情况,认为该机制更多被视为一种参与和塑造国际形象的仪式,而非改进国内人权情况的机会,相关的东盟区域机制有可能成为捍卫区域特殊性和否认人权普遍性的论坛。3See Yuyun Wahyuningrum, Indonesia and the Universal Periodic Review: Negotiating Rights, in Hilary Charlesworth & Emma Larking eds., Human Rights and the Universal Periodic Review: Rituals and Ritualism, Cambridge University Press, 2015, p. 256-274.阿什瓦斯·科马斯(Ashwath Komath)关于印度的研究揭示了双边关系影响了在审议过程中的国家互动,其中区域性是最为显著的因素,而双边关系中的核心问题(印度与巴基斯坦之间涉及克什米尔问题的纠纷)也会使国家的建议更具政治动机。4See Ashwath Komath, State Behaviour at the Universal Periodic Review: An Examination of India’s Third Review at the United Nations Human Rights Council, 76 India Quarterly 185, 185-206 (2020).塔凯莱·索博卡·布尔托(Takele Soboka Bulto)关于非洲的研究也揭示了类似的影响因素,非洲国家在普遍定期审议中表明了它们共享的区域态度——不愿在非洲国家之间以人权为由相互批评,同时保护其他非洲国家免受审查和批评,该机制的程序被用于确保国际关系目标。5See Takele Soboka Bulto, Africa’s Engagement with the Universal Periodic Review: Commitment or Capitulation?, in Hilary Charlesworth & Emma Larking eds., Human Rights and the Universal Periodic Review: Rituals and Ritualism, Cambridge University Press, 2015, p. 235-255.第二类研究的国别对象集中于素以“人权捍卫者”自诩的一些欧美国家。这些研究也在一定程度上揭示了人权问题上分歧甚远的国家之间在普遍定期审议中的互动情况。如,本杰明·奥瑟斯(Benjamin Authers)关于加拿大的研究说明,在一个仅是“论坛”而非对破裂进行调和的机制中,一个国家可能同时“既是模范的全球公民,又是丧失这一声誉的国家”。1Benjamin Authers, Representation and Suspicion in Canada’s Appearance under the Universal Periodic Review, in Hilary Charlesworth & Emma Larking eds., Human Rights and the Universal Periodic Review: Rituals and Ritualism, Cambridge University Press, 2015, p. 186.加拿大一方面在塑造模范人权形象,同时也在大力抵制其他国家对其人权状况的解读。研究表明,其他国家会特别关注这个“人权模范生”的言行不一,许多建议指控加拿大违反了那些“它向别的国家提出建议中要求别国遵守”的国际人权文书。2Ibid., p. 182.埃米·马圭尔(Amy Maguire)等对澳大利亚的研究通过比对宣传策略与实际作为,包括在决议投票、参与普遍定期审议、国内履约等方面的具体做法,发现澳大利亚履行承诺(或以其他方式加强其国内人权活动)的大部分作为都发生在其竞选及任职人权理事会成员国席位的早期阶段。研究还表明,当涉及一些特定议题(如死刑、儿童权利等)时,澳大利亚在普遍定期审议中一直在小心翼翼地避免向毗邻的国家提出相关建议,因为“担心疏远那些可能支持澳大利亚竞选理事会成员资格的国家”。3Amy Maguire, Fiona McGaughey & Georgia Monaghan, Performance or Performativity? Australia’s Membership of the United Nations Human Rights Council, 25 Australian Journal of Human Rights 317, 325 (2019).另外,一篇关于五个联合国安全理事会常任理事国的文献研究了这些在国际秩序中举足轻重的国家在该机制中的角色,它们在国际人权机构中的某些优势(包括长期获得人权理事会成员国资格)被证明与其在联合国机制中的特殊地位存在关联。一些因素不可避免地影响着审议过程中的国家互动,包括贸易、外交、意识形态以及地理上的接续性、对欠发达国家和最不发达国家提供的技术援助等,当一方是常任理事国时这种影响尤为显著。4See Rhona Smith, “To See Themselves as Others See Them”: The Five Permanent Members of the Security Council and the Human Rights Council’s Universal Periodic Review, 35 Human Rights Quarterly 1, 1-32 (2013).

另外,作为国家在国际组织中参与和施行权力的最常见、最直接的形式之一,投票行为意味着对一份决议文本的基本立场,大时间尺度、大数量累积的投票选择数据往往也反映了国家在一类议题中的基本偏好。因此,尽管对决议投票和在普遍定期审议中提出建议具有不同的制度背景,但人权理事会以及联合国大会中涉人权决议的投票情况对本文而言是一个在更广泛意义上可类比的研究对象。许多文献以联合国所有会员国的涉人权投票作为关注对象,但这些文献在特定影响因素的效果方面并不总是给出一致的回答,投票联盟及其变动经常被视作一个重要的解释性因素。伯恩哈德·博克曼(Bernhard Boockmann)等对联合国大会人权议题的研究提出,投票似乎是表达性的,而不是工具性的,区域国家集团内部的凝聚力会对国家投票选择产生显著影响,甚至有胜过自身人权状况的影响效果。5See Bernhard Boockmann & Axel Dreher, Do Human Rights Off enders Oppose Human Rights Resolutions in the United Nations?, 146 Public Choice 443, 443-467 (2011).西蒙·胡克(Simon Hug)等的一篇文献则通过建模分析给出了有说服力的判断,认为国家在人权理事会的投票主要是基于自身在人权议题上的偏好而非国家集团(bloc)的影响:“一国的人权纪录和在较低程度上的民主水平被证实为与联合国人权理事会投票偏好有关的影响因素”1Simon Hug & Richard Lukács, Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council, 9 The Review of International Organizations 83, 103 (2014).。该文献进一步提出,在宏观层面分析相关数据时应当考虑到那些极端“反常”的国家的情况。罗谢尔·特曼(Rochelle Terman)等通过有说服力的实证研究为审议中的国家互动关系提出了“反直觉”的解读:尽管国家确实会因为双边关系而在人权问题上采取差异立场,因而不总是对伙伴国提出激烈的批评,但伙伴关系往往使这些批评(建议)对受审议国更具影响力。2See Rochelle Terman & Erik Voeten, The Relational Politics of Shame: Evidence from the Universal Periodic Review, 13 The Review International Organizations 1, 1-23 (2018).于秋实(Yu Qiushi)的研究考察了联合国大会1992年至2017年涉人权议题决议唱名投票数据,清晰反映了冷战后联合国大会中的人权投票联盟,而通过那些涉及“一般人权原则的辩论及针对特定国家的侵犯人权行为”的决议最易划分清晰的两极联盟。研究表明,发展中国家与发达国家之间的差异比发展中国家之间或发达国家之间的差异要明显得多。在发达国家联盟之中,欧盟最为稳定,一些拉美国家则倾向于形成一个小型联盟,而不是归属于所有发展中国家的联盟。3See Yu Qiushi, Dynamic Dirichlet Process Mixture Model for Identifying Voting Coalitions in the United Nations General Assembly Human Rights Roll Call Votes, 49 Journal of Applied Statistics 3002, 3002-3021 (2021).卡伦·史密斯(Karen E. Smith)的研究同样说明了欧盟集团在人权理事会投票的稳定性,但其影响力正在被人权理事会的两极分化特性所削弱。4See Karen E. Smith, The European Union at the Human Rights Council: Speaking with One Voice but Having Little Infl uence, 17 Journal of European Public Policy 224, 224-241 (2010).

综合文献所述,人权观念差异、政体差异、政治对抗、经贸关系、区域集团和区域性国际组织、自身人权偏好的“表达”、受审议国人权状况等因素在各自不同的案例和分析方法中被证实会在一定程度上影响国家在联合国人权机制中的参与行为。

二、假设的提出

在上述研究的剖析下,国家参与普遍定期审议的情况呈现出多维度的复杂面貌,即使不就这一过程中的国际审议层面与国家政策的变化相比照以评估人权机制的效用,仅仅是就影响该机制中国家间互动的动机因素而言,就已经产生了一些明显相互龃龉的结论。可以肯定的是,既往研究中所揭示的动机因素是广泛的,其涵盖了人权观念差异、政体差异、地缘关系、经贸关系、区域集团和区域性国际组织、自身人权偏好的“表达”、受审议国人权状况等方面。因此,按照一种比较清晰、在技术上可行的分类法,可以将这些因素划分为国家之间的差异性因素、提出建议方的因素、受审议国的因素三个方面。

而在普遍定期审议这一机制的实际运行中,国家间互动的最直观体现是2008年至今联合国会员国提出的九万余条建议。相应地,衡量互动强度最显著的指标则是建议的数量。换言之,影响因素的作用会通过建议数量表现出来。

在既往研究的基础上,笔者提出了如下八条假设。

假设1:国家倾向于对与之人权观念差异性更大的国家提出更多建议。

假设2:国家倾向于对与之政体异质性更强的国家提出更多建议。

假设3:国家倾向于对与之不同属一个区域集团1这里所指的“区域集团”是非洲国家集团、亚洲国家集团、拉丁美洲加勒比海国家集团、西欧和其他国家集团、东欧国家集团这五个联合国人权理事会的区域集团分组。的国家提出更多建议。

假设4:国家倾向于对与之双边经贸关系更密切的国家提出更少意见。

假设1、假设2、假设3和假设4聚焦于影响国家参与行为的“国家之间的”因素,即在每一个依据人权理事会第17/119号决议开展的国别审议程序中,假设国家之间的人权观念差异性、政治体制的异质性、是否属于同一个区域国家集团、双边经贸关系是否密切等因素将显著影响国家互动即国家向受审议国提出建议的数量。就普遍定期审议中国家间互动而言,通常意义上最直观的预期在于,那些在人权观念方面有显著差异的国家有更充分的动机相互提出建议,无论这些建议是尖锐的、对抗性的,抑或是缓和的、具有建设性的。因此,假设1预期人权观念差异性与普遍定期审议中国家间建议数存在相关关系,且为正相关。与人权观念的差异性相比,政治体制是一个与之关联但又不完全具有对应性的因素,正如一些文献研究所述,政治体制(西方标准下的民主程度)会影响国家在联合国人权理事会中的投票行为2Simon Hug & Richard Lukács, Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council, 9 The Review of International Organizations 83, 100-101 (2014).,类似的结论在普遍定期审议中是否同样经得起验证?因此假设2预期政治体制的异质性与国家间建议数存在相关关系,且为正相关。一些研究提出,区域集团或地理上的连续性被视为影响国家在联合国涉人权决议的投票行为及在联合国人权理事会中参与行为的重要因素3See Eduard Jordaan, The African Group on the United Nations Human Rights Council: Shifting Geopolitics and the Liberal International Order, 115 African Affairs 490 (2016).,因此假设3预期,是否归属同一个区域集团,将与国家提出建议的情况存在相关性。另外,经贸关系也经常被视作影响外交表态的重要因素,尤其是当一方相对依赖于这种密切的经贸关系时。因此假设4预期,双边经贸关系与在普遍定期审议中提出建议的数量是相关的,且是负相关。

假设5:人权状况更好4假设5、假设6、假设7、假设8中的“更好”“更差”指的是在一个特定的人权评价体系中相互比较而得出的“好”或“差”,因此,在假设验证部分,所选取的数据也必须基本上处于某一特定人权评价体系的范畴内,才能使结论的稳定性经得起检验。的国家倾向于提出更多建议。

假设6:具体来说,在某些人权领域(受教育权、宗教与信仰自由、妇女权利、发展权)有更好表现的国家,倾向于提出更多相关建议。

假设5、假设6体现了影响国家参与普遍定期审议时提出建议情况的自身因素,即国家普遍存在一些倾向,会因为这些自身的特征而改变其参与该机制时的行为,尤其是本国的人权纪录和在特定领域的所作所为。其中,假设5是指覆盖所有建议的宏观特征,而假设6中具体划分了人权领域,以受教育权作为经济、社会和文化权利的代表,宗教与信仰自由作为公民权利的代表,妇女权利作为非歧视与特定群体权利的代表,而发展权作为第三代人权的代表1参见白桂梅:《论新一代人权》,载《法学研究》1991年第5期,第2页。。值得特别说明的是,发展权作为一种通常被发展中国家所主张的“集体性人权”,当其成为建议的一个主题时,有可能会呈现出不同于其他人权主题的特征。

假设7:人权纪录更差的国家,会被提出更多建议。

假设8:在某些人权领域(受教育权、妇女权利、宗教与信仰自由、国家批准国际人权条约的情况)有更差表现的国家,会被提出更多相关建议。

假设7与假设8关注于受审议国角度的因素,预期这些与被审议事实密切相关的内容将直接影响受审议国接收到建议的数量。在一种理想的如人权理事会第5/1号决议所设定的情况中,审议应当依据事实和来自国家、联合国人权事务高级专员办事处、非政府组织提交的国别文件进行,建议也应当依据这些报告所反映的受审议国的人权状况提出。因此,将受审议国自身的人权状况与向其提出的建议相关联是再自然不过的逻辑。尽管“人权纪录”或“人权指标”具有不可避免的选择性视角,对假设7和假设8的验证将至少在其语境下具有实证意义。与对建议提出方因素的考察一样,假设7将是一个宏观的不区分领域的假设。假设8将包括四个具体领域,以受教育权、宗教与信仰自由、妇女权利、国家批准国际人权条约的情况分别作为经济社会与文化权利、公民权利、非歧视与特定群体权利、参与国际人权机制四个建议主题的代表。

以上假设覆盖了关于国家提出建议的影响因素中的“国家之间”的因素、建议提出方因素及受审议国的因素,并同时考虑到将特定人权领域的情况做专门研究。本文将通过数据分析对这些假设予以证实或证伪,这将有助于解释国家在定期审议机制中提出建议的复杂影响因素,从而还原该机制中国家互动的实际面貌。

三、假设的验证与数据分析

本研究中所有关于建议的数据均来源于非政府组织“普遍定期审议信息”(UPR Info)的公开数据库,涵盖了自2008年4月1日第一轮普遍定期审议召开第一次工作组会议到2021年6月期间的86,000余条建议2UPR Info数据库与联合国人权理事会公布的普遍定期审议信息一致,并进一步进行了电子化和分类化的整理,依据建议相关的具体权利类别、国家所属的区域集团等做了具体分类,便利研究者进行查询与分析。。

本研究使用SPSS软件对每一条假设中必要的数据集与一定条件下建议数量值进行相关性分析1这里主要使用的是SPSS软件的相关性分析[皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coeffi cient)]功能。在统计学中,皮尔逊相关系数用于度量两个变量X和Y之间的相关性(线性相关)。相关性是一个统计指标,表示两个变量线性相关(即它们以固定的比率一起变化)的程度。相关性对描述数据中的简单关系来说非常有用。我们使用相关系数这个无单位的量度来描述相关性,其范围为“-1”至“+1”,以r表示。统计显著性以p值表示。在SPSS软件中,通过输入两组变量,选择恰当的功能,便可以得到显著性数值(p值)相关系数(r值)。p值可衡量假设检验所用的概率,它表示在无效应(即原假设)的情况下,取得我们所查看数据的可能性。p值用于判断r值即相关系数有没有统计学意义,当它低于预定义的临界值(常用的是p<0.05或p<0.01,即在95%的置信区间或99%的置信区间),我们即可认为p值将结果描述为具有统计显著性。在这样的前提下,r值的大小才有意义;显著性数值(r值)则用于判断这种相关性的强弱程度,正数指正相关,负数指负相关,r的绝对值越大,相关性越强。下文的表格中出现的具体到小数点后三位的数字一般就是r值。但是,即使在不同的相关性分析中存在一个共同的变量,也不能对其做相关性强弱的比较。。另外,考虑到一些文献和评论中所指出的,由于资金问题或对相关议题的关切不足,许多国家无法维持一个在日内瓦的常驻代表团,故其对审议的参与及相关建议的提交很可能都不是常年化的。因此,在关于国家间因素和提出建议方因素的数据分析中有必要专门对那些建议数大于中位数的情况做专门分析,以纠正可能存在的数据稳定性偏差。

表1 观念共识度与建议数2 表格中的数值指的是相关性数值,即r值。“建议数”为1,指的是自身和自身的相关性数值r值为1(即理想的相关,可以理解为平面坐标系中一个y=x的线)。表格后的N值指的是观测数,即样本的量。表格下的N值可以理解为进行检验的“国家对”(建议提出方和受审议国)的数量。根据通常的做法,**表示p<0.01,*表示p<0.05。通俗地说,只有出现了**或*,r值才有意义,先看*,再看r。

表2 观念共识度与建议数(大于中位数)

本研究以各国在联合国大会人权议题的投票共识度作为假设1中提及的人权观念差异度的表现。依据在于,尽管国家在国际组织中的投票行为选择通常并不完全等同于国家支持或反对宏观意义上的某项人权议题,而可能只是反对特殊的决议文本,但国家间在人权议题的决议投票中普遍的共识度即投票选择的相似度,对应了国家间在人权议题中理解的差异性,因此以投票共识度作为人权观念差异的表现是总体可靠的。观念共识度的赋值在“0”到“1”之间,即从完全没有共识(一对国家从未在一个决议中作出同样的投票选项)到完全共识(一对国家在所有决议中均作出同样的投票选项)。本文选取了2008年至2020年(与普遍定期审议样本的周期基本相同)期间联合国大会中涉及人权议题决议的投票情况。

据表1,在去除了投票共识度为零(这一般是由于该国代表团未出席决议的投票)的值后,16,691个“国家对”(即提出建议的国家与受审议国)1该数值(即表中的N值)指在分析样本(86,000余条建议所构成的样本池)中,符合本检验需要的有16,691个建议提出方与受审议国之间因“提出建议与收到建议”这样的关系而形成的“对子”,它们的赋值意味着提出建议的数量。必须注意的是这种关系的单向性,如,“A—B”是一个“国家对”,而“B—A”是另一个完全不同的“国家对”,它们的赋值很可能不同。在本文研究中样本池是固定的,但N的数量受到验证方法设定的条件的影响。如,为了验证假设1,需要将每个“国家对”的建议数与每个“国家对”的投票共识度一一对应,而后者的样本量要小于前者,因此只能剔除那些无法被对应的“国家对”的建议数。下文同。的数据中,建议数与观念共识度无相关关系。据表2,在建议数大于中位数的7,118条数据中,建议数与观念共识度也没有相关关系。因此,假设1不能得到证实。由此,没有充分的证据显示,普遍定期审议中国家间的建议数与国家间人权观念差异有关。

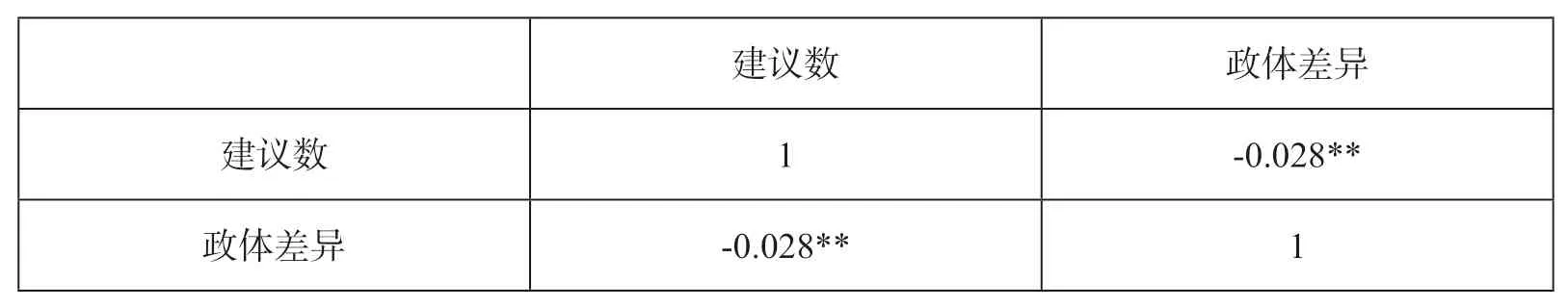

表3 政体差异与建议数

表4 政体差异与建议数(大于中位数)

为了验证假设2,本研究使用了美国非营利组织“系统和平中心”(The Center for Systemic Peace)的全球政治监测项目(Polity Project)数据库中的公开数据,其中“政治得分”(Polity)以21点的数值范围反映了该政权的政体范围,范围从“-10”(世袭君主制)到“+10”(巩固的民主制)。该项目被政治学者广泛引用,是具有相对较长时段和稳定性的数据库。本研究使用了联合国会员国自2008年至2018年(自普遍定期审议机制开始运行始,至此数据库第五版的最新更新止)的数据,取其政体赋值的平均值。

据表3,在11,404个“国家对”中,建议数与政体差异呈现负相关关系,且在统计学意义上是显著的。这意味着,总体而言两个国家政体差异越大,建议数量越少。但是,据表4,在建议数大于中位数的“国家对”数据中,4,651个“国家对”的建议数与政体差异无相关关系。在这两种情况下,假设2都不能得到证实。

表5 是否属于同一个区域集团与建议数

表6 是否属于同一个区域集团与建议数(大于中位数)

在关于假设3的验证中,是否属于同一个区域集团是一个二元选项,因此将其赋值为“0”(否)或“1”(是)。据表5,在17,974个“国家对”中,“是否属于一个区域集团”与国家间建议数是负相关关系,且在统计学意义上是显著的。据表6,在建议数大于中位数的8,497个“国家对”数据中,“是否属于同一个区域集团”与国家间建议数也是负相关关系。因此,假设3在两种情况中均得到了证实。

表7 贸易强度指数与建议数

表8 贸易强度指数与建议数(大于中位数)

在关于假设4的验证中,引入世界银行的“世界综合贸易解决方案”(World Integrated Trade Solution)数据库提供的“贸易强度指数”(Trade Intensity Index)以衡量双边贸易密切度。贸易强度指数(T)用于根据两国在世界贸易中的重要性来确定两国之间的贸易价值是大于还是小于预期[Tij = (Xij/Xit)/(Xwj/Xwt),其中Xij和Xwj是国家 i 对国家j的出口值和世界对国家j的出口值,其中Xit和Xwt分别是国家i的出口总额和世界出口总额]。指数大于1表示双边贸易流量大于预期(基于伙伴国在世界贸易中的重要性),小于1则表明小于预期。

据表7,在9,262个“国家对”中,贸易强度指数与建议数没有相关关系;据表8,在建议数大于中位数的4,264个“国家对”中,贸易强度指数与建议数存在统计学意义上的负相关关系,但是r值(-0.018)极小,意味着相关性相对极弱。综合而言,假设4无法得到可信的验证。

表9 人权指数与建议数

表10 人权指数与建议数(大于中位数)

在假设5的验证中,将使用“牛津马丁全球发展计划”(Oxford Martin Programme on Global Development)建立的“我们的数据世界”(Our World in Data)数据库中的人权指数(human rights scores),其来源于克里斯托弗·法里斯(Christopher J. Fariss)提出的基于时间变化的“动态标准模型”(dynamic standard model)1See Christopher J. Fariss, Respect for Human Rights Has Improved over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability, 108 American Political Science Review 297, 297-318 (2014).。该人权指数的赋值一般在“-3.8”到“5.4”之间2据该数据库的描述,这些赋值分数反映了公民在多大程度上免于人权侵犯行为。分数越高,意味着人权侵犯行为越少。分数为0表示等于所有国家/地区和年份的平均分数,分数为2意味着比所有国家/地区和年份的平均值好两个标准差。See Christopher J. Fariss, Michael R. Kenwick & Kevin Reuning, Estimating One-Sided-Killings from a Robust Measurement Model of Human Rights, 57 Journal of Peace Research 801, 801-814 (2020) .,本文采用了普遍定期审议中提出建议的171个国家在2008年至2019年间(自普遍定期审议机制开始运行始,至此数据库的最新更新止)各年份数值的平均值。

据表9,在171个提出建议国家的数据中,人权指数与建议数有正相关关系,且在统计学意义上显著;据表10,在85个建议数大于中位数的国家数据中,这种关系也得到了支持。因此,在两种情况下假设5都得到了证实,人权状况更好的国家确实倾向于提出更多建议。

表11 平均受教育年限与建议国提出受教育权相关建议数

表12 平均受教育年限与建议国提出受教育权相关建议数(大于中位数)

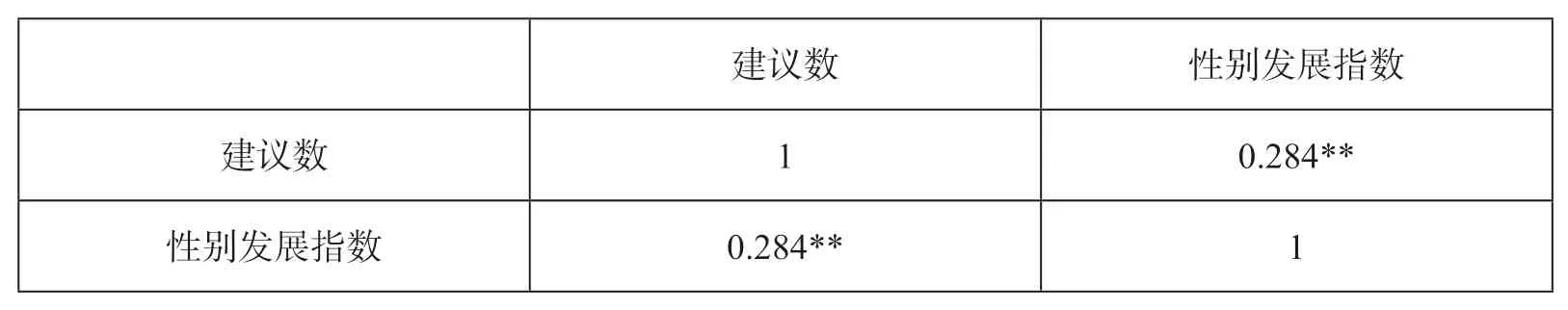

表13 性别发展指数与建议国提出妇女权利相关建议数

表14 性别发展指数与建议国提出妇女权利相关建议数(大于中位数)

表15 人类发展指数与建议国提出发展权相关建议数

表16 人类发展指数与建议国提出发展权相关建议数(大于中位数)

联合国开发计划署每年都会发布《人类发展报告》(Human Development Report),该报告覆盖了教育、环境、健康、人身安全、贫困和社会经济可持续性等领域,为评估一个国家在相关领域的发展水平提供了可靠的数字依据。在假设6的验证中,将引用2008年至2020年(与普遍定期审议样本时间一致)的《人类发展报告》中平均受教育年限(Mean Years of Schooling)作为受教育权实现情况的指标,以性别发展指数(Gender Development Index)作为妇女权利的指标,以人类发展指数(Human Development Index)作为发展情况的综合指标。

据表11、表12,平均受教育年限与国家提出受教育权相关建议数无关;据表13、表14,性别发展指数与建议国提出妇女权利相关建议的数量是正相关关系,且在统计学意义上是显著的;据表15、表16,人类发展指数与建议国提出发展权相关建议数无关。

表17 宗教与信仰自由指数与建议国提出相关建议数

表18 宗教与信仰自由指数与建议国提出相关建议数(大于中位数)

在假设6的宗教与信仰自由权利的相关验证中,将使用由美国“辛格拉内利和理查兹人权数据库”(The Cingranelli and Richards Human Rights Dataset)1David L. Cingranelli, David L. Richards & K. Chad Clay, The CIRI Human Rights Dataset, Version 2014.04.14., http://www.humanrightsdata.com.发布的人权指数(human rights scores)2这是一个涵盖多项具体指标的综合性指数,包括失踪、酷刑、言论与新闻自由、宗教自由、国内迁徙、跨边境旅行与迁徙、集会结社、选举与自决权、工人权利、妇女政治权利、妇女经济权利、独立司法、妇女社会权利等13项具体人权。显而易见,其中大部分权利都为《公民及政治权利国际公约》所列,只有少数属于经济、社会和文化权利,这个指标体系的关注所在可见一斑。中的宗教与信仰自由指数(Freedom of Religion)作为衡量这一领域人权纪录优劣的指标,其中的赋值规则是,政府对宗教活动施加完全的管控赋值“0”,施加有限的管控赋值“1”,几乎完全不施加管控则赋值“2”。据表17、表18,宗教与信仰自由指数与国家提出相关建议数无关。

对于上述两个存在承继性的假设,验证结果是复杂的。尽管包含所有人权议题的假设5得到了证实,但区分各个议题的假设6在妇女权利方面得到了支持,而在宗教与信仰自由权利、受教育权和发展权方面未得到支持,这在一定程度上反映出国家提出建议的动机在不同人权领域之间存在差异。

表19 人权指数与受审议国被提出相关建议的数量

表20 性别发展指数与受审议国被提出相关建议的数量

表21 国家批准人权公约的情况与受审议国被提出相关建议的数量

表22 平均受教育年限与受审议国被提出相关建议的数量

表23 宗教与信仰自由指数与受审议国被提出相关建议的数量

在关于假设7和假设8的验证中,国家批准人权公约的信息来自联合国人权事务高级专员办事处网站公布的《批准人权公约的现状》(Status of Ratifi cation of Human Rights Instruments),包括了22项主要人权公约及任择议定书的签署和批准情况,因此在样本数据中将其赋值为批准公约的数量,赋值在“0”至“22”之间。除此之外的假设7、假设8验证的其他数据来源均与上述一致。

据表19至表23,无论是在不区分人权领域与议题的宏观假设中,还是在不同的专门人权领域中,受审议国的人权状况与该国被提出相关建议的数量存在负相关关系,且在统计学意义上是显著的,这意味着这部分的假设检验获得了充分证据的证实。

如前文所述,表5、表6为假设3提供了初步证实,考虑到大量文献对区域因素(区域集团、区域性国际组织)的高度重视,有必要对其作进一步的分析。

需要指出的是,联合国意义上的“区域集团”和区域性国际组织属于不同的概念,其成员范围在一些区域重合,在另一些区域有所出入。这二者对于成员国参与行为(包括在普遍定期审议中提出建议)的影响机制具有相似性,但具体的作用路径各有不同。区域集团因素的作用机制主要表现为:按照联合国大会第60/251号决议1联合国大会第60/251号决议第7项决定的相关内容如下:“理事会由四十七个会员国组成,每个成员由大会通过无记名投票,以会员国过半数直接选举产生;成员构成应以公平地域分配为基础,席位在各个区域集团之间分配如下:非洲国家集团,十三个;亚洲国家集团,十三个;东欧国家集团,六个;拉丁美洲和加勒比国家集团,八个;西欧和其他国家集团,七个;理事会成员任期为三年,在连续两任后没有资格立即再次当选”。及联合国组织中长期形成的工作惯例,人权理事会成员的区域选举模式通常包括两层,首先在各个区域集团内形成候选国家名单,进而在联合国大会“以会员国过半数直接选举产生”当选的国家名单。尽管在每个区域集团的选举期间,联合国大会允许一个国家数量更多的候选国名单以形成一个竞争性的差额选举,但在机制的实际运行中,这一“竞争”进程都已经在区域集团内以不同的形式完成,因而最终在见诸联合国大会全体会员国的名单中,通常候选国数量与应选国数量完全一样。因此“无论哪个成员国申请,都会当选”1Human Rights Council Election: 5 Things You Need to Know about It, UN News (15 October 2018), https://news.un.org/en/story/2018/10/1023062.。此一选举机制造成了直接而显著的影响,使得任何有意愿角逐人权理事会席位的国家都不得不考虑到——与其说是联合国大会“选举”产生了人权理事会成员,倒不如说是其所属的区域集团协调推举了它作为本区域在人权理事会的代表——这一前置性条件,从而在参与审议时可能忌惮于同为一个区域集团成员的这层身份,倾向于提出更少的及更加缓和的建议。

区域性国际组织的作用机制则存在几方面可能的解释路径:第一,对那些正式制度和非正式制度发育比较成熟的区域性国际组织而言,一体化进程在成员国之间形成了密切的、高度信任的伙伴关系,这使得政府层面的人权讨论变得缓和而平淡。区域性国际组织中一定程度的对外政策协调也使得其成员在全球机制中的参与行为显示出某些相似的特征。第二,“平台商城”(forum shop)式2See Xu Yi-Chong & Patrick Moray Weller, The Working World of International Organizations: Authority, Capacity, Legitimacy, Oxford University Press, 2017, p. 140-170.的“制度竞争”在全球性、区域性的人权机制之间真实存在。许多区域性国际组织成员之间存在具有各自独特性的区域人权机制,如欧洲理事会的人权委员会、人权法院与部长理事会,非洲联盟的非洲同侪评审机制(African Peer Review Mechanism),东南亚国家联盟的政府间人权委员会等。这些区域人权机制的权威性、民主性、合法性都更受区域内成员的认可,作为讨论区域内国家“侵犯人权行为”的适当平台更易被成员国所接受,且更易产生明确的压力促使成员国改善其人权状况。由此观之,成员国放弃在联合国人权理事会中向所属同一区域性国际组织的国家施加过分压力是具有高度盖然性的选项。

基于文献和理论分析的对区域性国际组织的影响作用的评估是否是事实,有必要作进一步的考察。在所有区域性国际组织中,非洲联盟和东南亚国家联盟尤其受到文献的关注和舆论的批评,而欧盟通常被视作区域人权机制较为发达的“模范”。笔者首先统计了几个主要区域性国际组织的成员国对本区域组织和其他区域性国际组织成员提出建议的平均数量。

表24 前三轮普遍定期审议中欧洲联盟成员国对不同区域性国际组织成员国提出建议的平均数量

表25 前三轮普遍定期审议中非洲联盟成员国对不同区域性国际组织成员国提出建议的平均数量

表26 前三轮普遍定期审议中东南亚国家联盟成员国对不同区域性国际组织成员国提出建议的平均数量

在所有区域因素中,非洲联盟和东南亚国家联盟尤其受到文献的关注和舆论的批评。如表24—表26,“区域集团因素影响建议数量”的宏观判断似乎在不同区域性国际组织中并不能得到一致的适用。据表24,欧盟国家对其他区域性国际组织成员国的平均建议数明显高出对区域内国家的平均建议数。但据表25,非洲联盟成员国对其区域外的成员国提出建议的平均数量并未显著高出对区域内国家所提建议的平均数量。据表26,东南亚国家联盟成员之间的“互相监督”甚至高于对区域外成员的建议平均数。

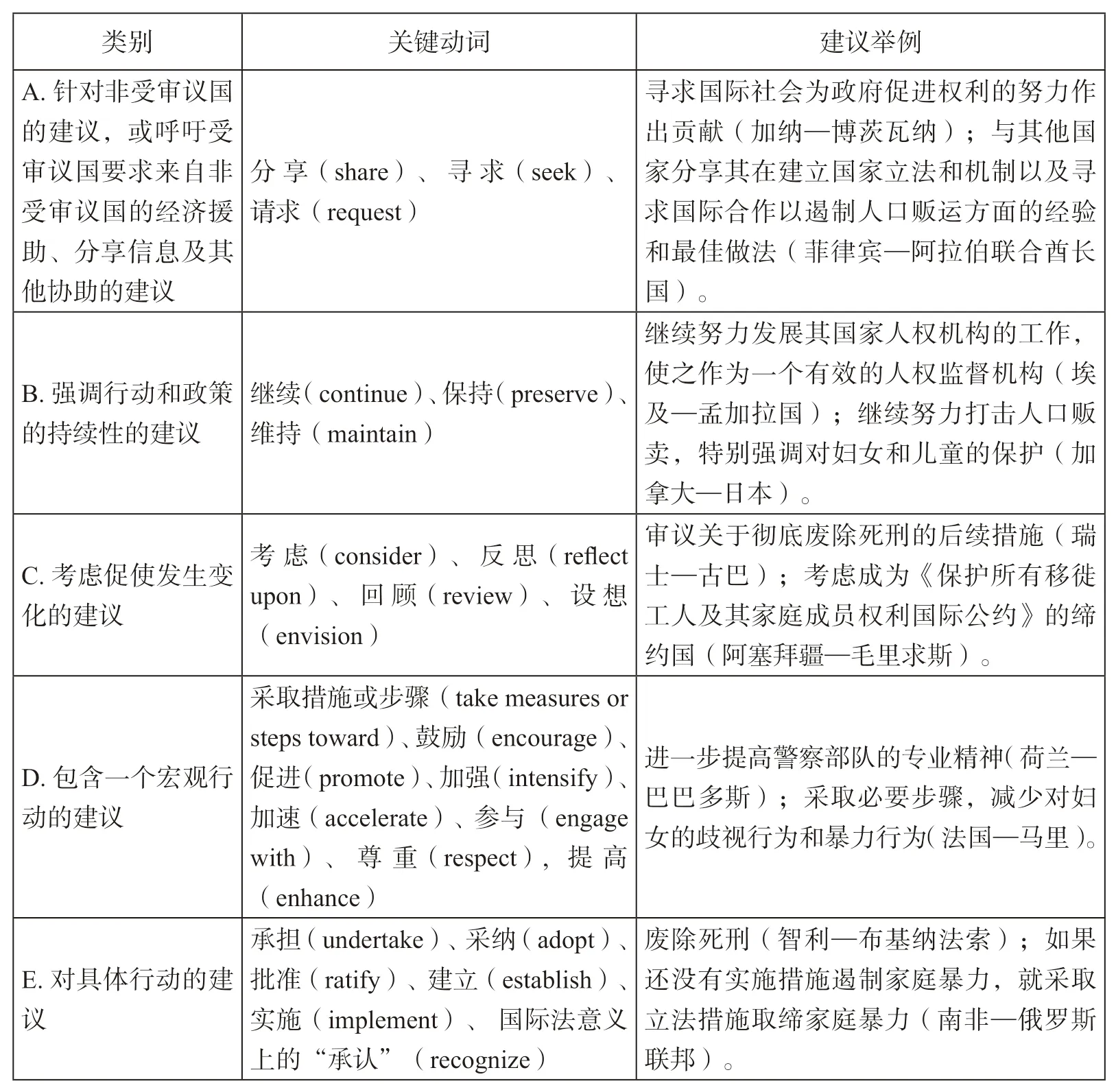

这些认识仍然是相对宏观的,需要更具体的对建议内容的分析。爱德华·麦克马洪(Edward R. McMahon)建立了一种针对普遍定期审议国家建议的内容分类法,根据关键动词将建议分为五类1Edward R. McMahon, The Universal Periodic Review: A Work in Progress—An Evaluation of the First Cycle of the New UPR Mechanism of the United Nations Human Rights Council, https://www.semanticscholar.org/paper/the-universal-Periodic-review-%3A-a-work-in-Progress/a3ddb21a54e50f104f44919b46af90484f857730.。

表27 爱德华·麦克马洪提出的建议分类法

所有以普遍定期审议中国家建议为对象的研究,都会面临一个棘手的问题,即如何识别国家提出具体建议的实际动机。面对外交决策的“黑箱”和非公开信息的缺乏,人工识别一项建议是基于“真诚的”人权价值还是“虚伪的”外交策略不仅是一项不可能完成的任务,更是没有意义的。因为“识别”的行为本身即不可避免需要建立一种基于特定价值体系或国家利益的标准,而所附加的特定人权价值观已经背离了普遍定期审议机制对人权特殊性的尊重。尽管对上述人权特殊性的看法不一定赞同,麦克马洪同样认为,“试图根据建议是好是坏来评估建议是非常主观的,没有用的”。他建立的基于关键动词的分类法提供了一种无关动机的评价标准,仅用建议的“具体程度”“执行难度”作为分类的标准,按照实施的难易程度从A类到E类(笔者编码)排序。按照理性的成本计算,对待那些大而化之的建议,国家有较大的解释和行动空间,而具体且直接的建议为受审议国保留了更小的回旋余地,使之有更大的可能选择拒绝。麦克马洪的研究也证实了这一点(近70%的E类建议被拒绝)。

如果区域因素对建议提出的影响是真实的,参考本文前部分论证,那么可以进一步假定,一个越难以实施的建议越不可能来自区域内国家。因此,有必要考察,建议的不同类别比率是否会因区域集团因素产生明显的差异?依据麦克马洪的分类法,笔者进一步对2008年至2021年间普遍定期审议的所有建议整体和欧洲联盟、非洲联盟、东南亚国家联盟成员之间的“互动”情况做了分类统计。

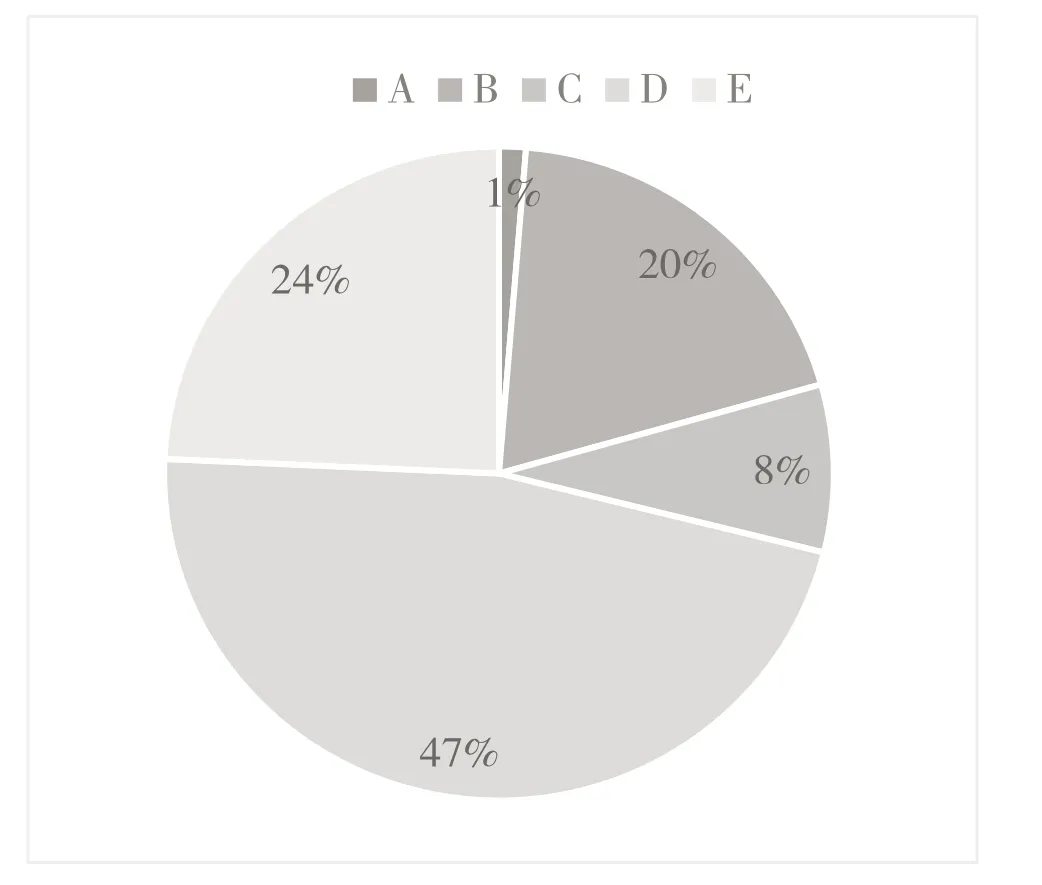

图1 前三轮普遍定期审议中所有建议的分类

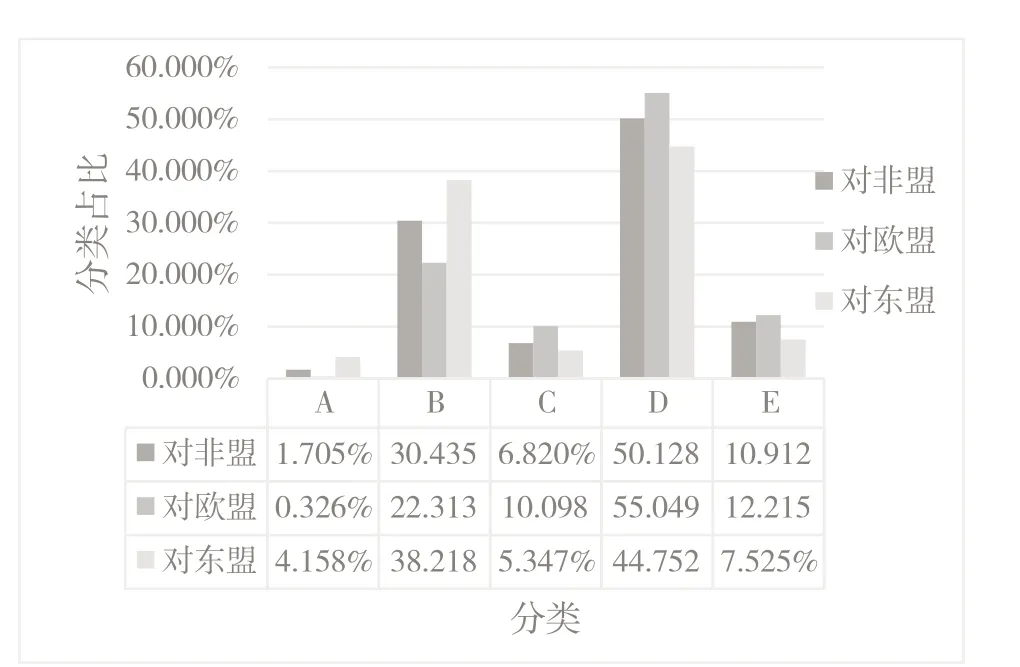

图2 欧盟成员国对非盟、欧盟、东盟成员国提出建议的各分类占比

图3 非盟成员国对非盟、欧盟、东盟成员国提出建议的各分类占比

图4 东盟成员国对非盟、欧盟、东盟成员国提出建议的各分类占比

据图1—图4,从建议各分类的比率来看,审议中国家的“跨区域组织”与“区域内”互动确实存在差异。

如图2,欧盟成员国之间提出“最严苛”建议(E类)的比率明显大于对非盟、东盟国家提出这类建议的比率,“对内”的较宽泛建议(A、B类)的比率也低于“对外”。而欧盟成员国对非盟、东盟成员国的建议比例则相对差异较小。如图3,非盟成员国“对内”和对东盟的建议分类比例差别不大,但与此相较,非盟成员国对欧盟成员国的建议显得尤为“严苛”和具体许多。如图4,东盟成员国对内部成员的建议呈现出了较高的“宽容度”,“严苛”建议的比率不仅明显小于对欧建议,也小于对非建议。综合来看,区域因素的可证实性得到了再次确认,即处于同一个区域性国际组织之中会使得成员国向其区域伙伴提出更少、更宽泛而非具体的建议。

另外,通过这些图表的横向对比也可以得到一些延伸结论与思考。第一,欧盟成员国的建议总体上较为具体,“严苛”建议的比例远高出平均水平和其他区域性国际组织成员国提出“严苛”建议的比例;第二,区域因素是否可在某种程度上被简化为“发展中国家或发达国家”的二分因素是一个值得关注的问题,这种现象在某种意义上构成了联合国人权决议投票中所反映的现象1See Yu Qiushi, Dynamic Dirichlet Process Mixture Model for Identifying Voting Coalitions in the United Nations General Assembly Human Rights Roll Call Votes, 49 Journal of Applied Statistics 3002, 3002-3021 (2021); Simon Hug & Richard Lukács, Preferences or Blocs? Voting in the United Nations Human Rights Council, 9 The Review of International Organizations 83, 83-106 (2014).在普遍定期审议中的映射,即发展中国家集团与发达国家集团之间的参与行为差异远大于发展中国家之间参与行为的差异。

四、结论与意义

在上述假设的提出与验证中,本文就国家在普遍定期审议中提出建议的影响因素得到了一些可信的证据。

针对四个所列出的“国家之间的”因素而言,只有“区域集团”因素的影响得到了一定程度的证实。同时,这种强烈的“区域集团”因素在关于东南亚国家联盟、非洲联盟、欧洲联盟等的考察中也可以得到证实。正如某些文献所指出的那样,当同属一个区域集团、区域性国际组织的成员国接受审议时,其国家的反应总体趋向缄默,并以较为缓和的方式提出建议,从而减少分歧的公开化。2See Eduard Jordaan, The African Group on the United Nations Human Rights Council: Shifting Geopolitics and the Liberal International Order, 115 African Affairs 490, 492 (2016).而另一些文献中着墨颇丰的人权观念差异、政治体制对立、经贸关系等因素3See Rhona Smith, “To See Themselves as Others See Them”: The Five Permanent Members of the Security Council and the Human Rights Council’s Universal Periodic Review, 35 Human Rights Quarterly 1, 1-32 (2013).均不能被证明属于一种普遍意义的事实。

针对提出建议一方的因素而言,宏观数据支持了“人权状况更好的国家倾向于提出更多建议”的假设,但对具体区分领域的考察不能支持这一点。换言之,即使本研究所依据的一些数据不可避免在一定程度上倾向于采纳西方话语中的人权标准,要简单地得出“少数国家在普遍定期审议中掌握着话语权”的结论依然并非易事。这也印证了联合国人权理事会中的一些基本事实,即那些活跃成员国通常持有不同的立场、拥有不同的人权观点并处于不同的经济发展水平。

关于受审议国相关因素的假设得到了多重证实,具体体现在对公民与政治权利、经济社会与文化权利、非歧视相关权利、国际人权机制等四个领域的相关例证进行的考察均得出了相似的结论。因此,有充足的理由认为,受审议国的人权状况作为国家提出建议的影响因素是确凿可信的。

正如在人权理事会中各国长期的争执所深刻反映的,由于人类文明的多元特征和经济发展水平的差异性,从最基础的人人所固有的、不得被任意剥夺的生命权4参见《公民及政治权利国际公约》第6条。到关于主张、表达和信息的自由,再到新冠肺炎疫情中频繁受到拷问的健康权、作为新兴第三代权利的气候环境权等,几乎每一项人权议题都曾经或仍然具有广泛而持久的争论1See Wiktor Osiatyński, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, 2009, p. 43.。因此,援引来源于“权威”数据库中的数据,以看似简约的数值代替复杂的事实差异,并进行数据分析,由此得出的结论在特定体系和特定方法中是科学、合理的。但从另一个角度来看,若研究使用了基于特定价值体系下的数据,最终的结论却与同样源于该体系的一些观点相悖,那么就存在至少两个可以并存的可能性:一是该价值体系下的评价标准存在缺陷,二是这些观点不符合事实。西方人权评价标准的那些缺陷早已广为人知,而本文的研究至少为后者提供了证明。

换言之,在普遍定期审议中发生着什么,是遮掩(吹捧)、对抗抑或是交流?显然许多来自西方的研究与批评过分夸大了前二者,轻易地造成了这一机制被相互攻讦所充斥,甚至趋于瘫痪与低效的印象。然而事实证明,该机制中的国家互动如同一个三维并存的多面体,诸多新闻舆论和研究文献中常提及的那些场景,如东盟、非盟等地区组织的成员国之间对地区性机制的利用与辩护,西方国家对中东盟友人权问题的宽容与袒护,美国与委内瑞拉、古巴之间异乎寻常的相互建议数量,都是属于这个最具代表性的国际人权机制中现实的一部分。这些现实无法被否认,但本文的相关分析足以勾勒出该机制中国家参与行为的主流面貌——总体而言,国家提出建议的影响因素是受审议国的人权状况,而非着眼于外交关系抑或自身的政治立场与意识形态考量。

21世纪之初,作为联合国机构改革的重要成果,联合国成员国尤其是发展中国家推动了人权理事会及其相关机制的建立,人们期待普遍定期审议能成为实现交流并“旨在改善人权状况并支持各国朝此方向努力”2《普遍定期审议(UPR)第三轮2017—2021(2022)》,第3页,https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/PPP_UPR_3rd%20cycle_CH.pdf。的重要平台。正如时任中国外交部副部长杨洁篪2006年6月在联合国人权理事会第一届会议上的发言所说:“理事会未来工作的成败,很大程度上取决于不同社会制度和发展水平的国家之间,能否建立平等、互信关系,以建设性方式处理分歧。”3《杨洁篪在联合国人权理事会首届会议上讲话》,载中华人民共和国中央人民政府门户网站2006年6月21日,http://www.gov.cn/zwjw/2006-06/21/content_315938.htm。若以本文提供的数据分析与假设验证为据,人权理事会中的国家互动在这个目标上拥有了一些良好的基础,一定程度上接近了联合国人权机制改革的初衷。

从另一个角度来看,这一机制改革确实为国家参与的良性态势提供了可能的机会与平台。尤其是充分体现了非政治化和平等原则的普遍定期审议机制,它较大程度上削弱了审议过程对于国家的政治压力,减少了公开尖锐对抗的机会,提高了各成员国在人权问题上参与国际交流合作的意愿。这并非孤例。如今,此类“以退为进”“注重自愿”的制度设计策略被广泛运用在了那些最为敏感分裂的议程及相应国际机制,如气候变化应对、全球卫生治理、工商业与人权等。

但是,如同大多数联合国体系的多边机制一样,人权理事会及普遍定期审议机制并非产生和存续在一个能实现“同侪审议”的理想真空中,而是时时事事处处受到来自国际政治现实尤其是大国关系的压力与挑战。近年来,人权理事会面临“政治化加剧、对经社文权利和发展权投入不足、国别人权决议和机制泛滥”1《2021年11月2日外交部发言人汪文斌主持例行记者会》,载中国外交部网站2021年11月2日,https://www.mfa.gov.cn/fyrbt_673021/jzhsl_673025/202111/t20211102_10440013.shtml。等问题,其本质是部分成员国受政治利益驱动绑架,罔顾事实对他国滥加抹黑指责,不惜违背该机制的基本宗旨及目标。而对于包括中国在内的发展中国家而言,应当在坚决捍卫自身权益的基础上倡导与时俱进、符合国情的人权观,展现在改善民生、推动经济社会发展、维护社会公平正义等方面为世界人权事业作出的巨大贡献,持续推动国际人权交流与合作,从而更好地推动人权理事会及普遍定期审议机制实现健康发展。