筚路蓝缕启征程

——大学堂时期的山西大学图书馆

李嘉琳

(山西大学 图书馆,山西 太原 030006)

一百二十年在历史的长河中仅仅是转瞬之间,但是对于近代中国来说却是一段风云变幻的时期。中国的大学正是诞生于封建王朝飘摇不定的晚清时代。1840年鸦片战争后洋务运动兴起,从而促进了中国教育的近代化,山西大学堂与戊戌变法中诞生的京师大学堂和北洋大学堂就是三所我国最早的近代新型国立大学。山西大学堂的成立,不仅开创了山西教育的新纪元,而且在近代中国高等教育的发展史上也具有重要意义。与大学堂同时诞生的山西大学堂藏书楼也可以说开创了中国近代图书馆的先河。在山西大学建校120周年之际,笔者重拾这段创办历史,旨在使同行了解近代高校图书馆之缘起,感知今日图书馆变革之巨,更加珍惜来之不易的现代化、数字化图书馆,并为建设更加美好、更加先进的图书馆而继续努力。

1 山西大学堂图书馆(藏书楼)的建立

1.1 建馆缘起

光绪二十七年(公元1901年),清政府开始举办“新政”,八月初二(9月14日),下诏:“著各省所有书院,于省城均改设大学堂”(《光绪朝东华录》)[1],山西巡抚岑春煊遵照清政府上諭,将拟定之《设立晋省大学堂暂行试办章程》上奏清政府,拟将省城两大书院——晋阳书院和令德堂合并,成立山西大学堂,原书院师生均归入大学堂,临时校址在文瀛湖南乡试贡院(今文瀛湖公园内)。光绪二十八年四月初一(1902年5月8日),岑春煊所上奏折被清政府批准实行。山西大学堂正式开办并开学上课。如果说,由书院改制而创设的山西大学堂奠定了山西大学堂发展的基础,同时进行的“山西教案”及“庚子赔款”事件,则促成了山西大学堂中斋和西斋的形成,加速了山西大学堂的发展。

1901年5月早年在山西传教,时任上海广学会总办的耶酥会总教士英国人李提摩太(Timthy Richard)“因晋省耶稣教案赔款为晋人所筹出也,欲以西学输入晋省,设立中西大学堂”(山西大学堂设立西学专斋始末記)[2],于是向李鸿章递交《上李傅相办理山西教案章程》七条,拟将晋省赔款的五十万两(清代1两≈37.3克)银子就地办一所大学堂。在《晋省开办中西大学堂合同八条》的第二条提出:“此次开建学堂,考究中西有用之学,自合同画押之日起,十年以内归本教士总管,一切章程课程均由本教士斟酌妥订,务尽美善。十年期满,交还晋省自行管理,一切章程课程悉听晋省酌量择善而从,其学堂房屋家具书籍仪器等项,一并交还晋省,概不抵价,俾敝教会爱晋之意,永远常留。”[2]李鸿章对此事表示赞同。并将开办大学堂的诸事交由李提摩太全权负责。1902年4月李提摩太及被聘用的中西大学堂中外教习一行数人,由上海出发,辗转一个月于4月30日抵达太原,准备筹备中西大学堂的开学事宜。不料得知山西已成立大学堂,于是李提摩太便与岑春煊协商将中西大学堂与已成立的山西大学堂合并办理:一部专教中学,由华人负责;一部专教西学,由他自己主持。最后,几经协商讨论山西官绅终于同意中西大学堂并入山西大学堂成立西学专斋。6月9日,岑春煊下令将太原城内最好的建筑物皇华馆学台衙门作为西斋临时斋舍。(皇华馆位于五一广场北侧的皇华馆街,至今尚有部分建筑留存。)6月26日,西斋校舍整理完毕,正式开学。

中西大学堂并入山西大学堂后,山西大学堂的原设部分改为中学专斋,专教中学,由华人负责,设总理一人,为总教习兼中斋总理谷如墉总管中斋一切事宜。辛亥革命前中学专斋,始终未设专门分科,最初只设高等科,中学专斋的教训内容和方法,基本是令德堂的延续,主要以经史、考据、词章教学生。到戊戌维新期间时任院长屠仁守与时俱进添设了四门课:政治时务、农功物产、地理兵事、天算博艺,适应了社会变革的需求,但教学内容和方法仍按令德堂旧制进行,完全和书院一样,因此,经史子集四部古籍为中斋学生的主要书籍。而西斋专教西学,亦设总理一人,由李提摩太担任,但因李提摩太常驻上海,无暇顾及大学堂日常管理,因此西学专斋的一切事物主要由总教习英国人敦崇礼(Moir Dunkan)总管。西斋主要开设了法律、格致、矿学、工程专门四门。各科无中文课本,由教习用英语讲课,译员译成汉语,学生做笔记。

山西大学在“西学东渐,革故鼎新”中应运而生,它是引进西方大学教育的产物,更是清末推行“新政”期间改革传统书院、创新办学模式的结果,一校两治的办学特色无疑是“中西会通”的结果。山西大学堂既是中国建校最早的国立大学之一,也是中国第一所省立大学,它开创了近代山西乃至中国高等教育的先河。作为学堂教学的重要支持体系,图书馆(时称“大学堂藏书楼”)也沿袭下来继续在大学堂发挥作用。虽然沿用了“藏书楼”的名称,但此时的藏书楼已经不仅仅是古代意义上以藏为主的藏书之所,而是具有近代图书馆藏、借、阅功能的图书馆了。

1.2 馆舍

山西大学堂创办初期,其校本部、中学专斋及两斋学生食宿均临时设在文瀛湖南乡试贡院,藏书楼设在临时校址东侧的一座木质小楼内。(今太原文瀛公园内,1982年拆除。)1902年6月,根据《中西大学堂改为山西大学堂西学专斋合同》第八条,山西巡抚决定:动用西学专斋经费洋四万元,以便酌夺建造西学专斋之讲堂、藏书楼、仪器舍、阅报所、试验场、体操场、客厅、司事夫役住房等屋。1902年9月,建立新校园的计划被通过,山西大学堂于太原侯家巷购得民地二百余亩(1亩≈0.066 7公顷),由西斋总教习敦崇礼负责其规划、设计和兴建。新校园的设计方案是:中西斋的学生宿舍、中斋教室和管理建筑群占有校园的西半部;东半部是西斋,包括大礼堂、图书馆、阅览室、博物馆、外宾室、体育馆,教室,还有化学实验室、物理实验室、工程与绘画教室;东北角修建外籍教员宿舍;南部终端为办公室、中国教员宿舍与招待室。1904年8月,位于侯家巷的新校园建成,中西两斋师生陆续迁入住宿,并开始上课办公。这里也成为山西大学近50年的校址。

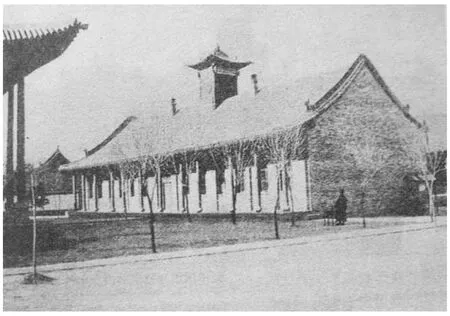

山西大学堂由中国官方和英国传教士合办,这样的办学背景,造就了山西大学堂鲜明的“中西会通”特色,不仅教学方法如此,新校舍的建筑也体现了中西合璧的特点。新校舍的建筑规模宏大,布局整齐,正对大门的是全省最大的第一座无梁大礼堂。图书馆(时称“藏书楼”),因为在西斋位置,又由西斋出经费,所以也称“西斋藏书楼”坐落在大礼堂的后面。其建筑风格充分体现了中西文化交汇融通的特点,主体建筑是一排中式大瓦房,房顶中部设置的钟塔则呈现了西式特征。见图1。

山西大学堂建立伊始政府就将当时太原最好的建筑拨做临时校址,之后又很快于侯家巷购买民地新建校舍,学校的建筑质量与建筑式样均属当时的上乘之作。同时,大学堂在建设伊始就将图书楼考虑在内,这种专建专用的独立馆舍,在当时中国的学校恐怕是绝无仅有的。它一方面说明“洋教习”们在设计、建设新校区时融入了西方的教育理念,另一方面也说明时任政府官员思想比较开明,充分认识到了教育对广开民智的重要性,故而对于山西大学堂的建设与发展极其重视。此时的山西大学堂正如西斋教习瑞典人新常富(Erie Nystrom)评论的:“诚不愧为大学之名焉。……其构造不为不善矣。……其布置不为不工矣。……其建造不为不精矣。……其功用不为不广矣。总之大学一堂,建设完全,已无遗憾。人才荟萃,大有可观”[3]。

Fig.1 Shanxi University Library built in 1904 (picture taken from The Centenary History of Shanxi University)图1 1904年建成的山西大学堂藏书楼(图片引自《山西大学百年校史》)

山西大学虽然在其后的时间历经战乱、停课、辗转迁徙等磨难,但学校始终坚持办学,侯家巷的校舍,包括图书馆在内一直使用到1954年。(事实上1954年以后还继续使用。1953年国家对全国高等学校院系进行了调整,山西大学校名被取消,学校被拆分为:山西师范学院、太原工学院、山西医学院,财经学院并入中国人民大学。1954年9月山西师范学院迁往太原南郊坞城路新校址,独立出去的工学院仍留在侯家巷直至1958年迁往汾河西迎泽西大街新校址。1959年9月山西师范学院恢复为山西大学;原山西大学校址归太原师范学校使用。藏书楼何时被拆除,不甚清楚。)

2 山西大学堂图书馆(藏书楼)的藏书

2.1 藏书

由于山西大学堂先于1902年5月8日开学,故此大学堂最早的基础藏书为书院藏书,即令德堂与晋阳书院的藏书。这两所书院都是省城的大书院,本身有着比较丰富的藏书。两书院的藏书内容大都是经、史、子、集四部古籍及地方文献。这些图书除政府所颁发的必备书籍外,其余教学所需要书籍一般由省城的浚文书局刊刻。当时“山西向来印刷事业非常落后,书铺也不发达,只有书业德和书业昌两家稍有可观”[4],再有官办之浚文书局等极少数几家书局,只印官版正字的四书五经之类的图书,学生购买书籍非常困难,藏书楼的新书增入也不多,因此,藏书不能满足大学堂尤其是西斋学生的阅读需求。

为了解决教学所急需的教材和适应当时全国兴办学堂的要求,李提摩太由西斋的经费内每年拨出白银一万两,于1902年8月在上海设立了山西大学堂译书院(位于上海江西路惠福里120号,今不存。),聘请了当时的中外翻译名流11人担任译员。所译图书主要是山西大学堂西斋预科、中斋中等高等科以及山西和国内地方师范学堂、中学堂教学所急需使用之教材。山西大学堂译书院曾翻译和出版了有关的教学用书和名著共23种。主要有:《迈尔通史》《最新天文图志》《最新地文图志》《世界商业史》《世界名人传》《克洛特天演学》《气象学》《应用教授学》等重要著作和代数、植物学、动物学、矿物学、物理学、地文学、生理学等多种教科书。其中有些为欧美当时出版的新书,这些图书在民国以后,到20世纪40年代仍在使用。译书院所译的各类教科书,为当时许多院校所采用,对解决学堂缺乏教科书的问题起到了相当大的作用。这些图书亦成为山西大学堂藏书楼的重要藏书,有部分图书,如《最新天文图志》《最新地文图志》等留存至今。

除山西大学堂上海译书院编译的国外科学教材外,在太原设立的山西大学堂活版部也编印了部分教材。活版部的印刷设备来自1902年停办的太原《晋报》,采用铅字活版印刷,这在当时是山西最先进的印刷设备,此类教材的印刷质量丝毫不亚于译书院编译的书籍。活版部主要印刷大学堂教习的讲义,也有根据教习上课内容编制的书籍和教材,例如供中斋用的《经学课程》《地理课程》《史学课程》《西史课程》等。

1904年,新任学台宝熙对山西大学堂进行整顿。中西两斋在教学内容上日渐趋同。随着课程的增改,为了满足教学需求,藏书楼陆续增加了一些有关新学科的图书,如数学、植物学、矿物学、动物学、生理学、法学等,其中包括一些翻译的和原版的西文、日文图书。再加上大学堂译书院翻译的许多科技图书,大学堂活版部编印的一些讲义、课本,使藏书得到了进一步的充实。到1904年新馆舍建成后,馆内藏有新近在中国出版的最好的教学参考书,有西方文学精品丛书,还有李提摩太赠送的部分自己的图书,其中包括国内外最新出版的教学参考书、西方文学作品与各种杂志;阅览室陈列有当时出版的主要中英文杂志、报纸,藏书可谓国内上乘。这些藏书为支持山西大学文、法、理、工各科的发展奠定了文献保障基础,为教学提供了有力的文献保障。

2.2 经费

山西大学堂初建时的经费为晋阳、令德两书院的办学经费,因不敷使用山西巡抚岑春煊曾在《设立晋省大学堂谨拟暂行试办章程》中上书皇帝请求拨款。随后拟开办中西大学堂时的经费来源于山西教案的赔款。《上李傅相办理山西教案章程》[2]第三条规定:“共罚全省银五十万两,每年交出银五万两,以十年为止。但此罚款不归西人,亦不归教民,专为开导晋省人知识,设立学堂,教导有用之学,……”。又据《晋省开办中西大学堂合同八条》[2]之第一条:“此次开办学堂,晋省筹出经费司库平纹银五十万两于合同画押后两月内先交银十万两,光绪二十八年(1902年)再交银十万两作为立学费用,随时在藩库支取。下余三十万两,自光绪三十四年(1908年)为止一律交清。”这五十万两平纹银即为并入山西大学堂的西学专斋经费。也是山西大学堂的主要办学经费。西学专斋总理督办的应支薪水,“西学专斋学生饭馔膏火煤炭油烛各项杂费暨启闭条规,均由中学专斋自行办理,西学专斋概不过问。”[5]也就是说,西斋经费专用在该斋教职员工工薪以及图书仪器和译书上。“中斋开办时,为了与西斋取得平衡,每年经费也是纹银5万两,作为大学堂行政、中斋员工工薪,西斋总理薪金以及中西两斋学生津贴等费之用。”[6]这部分经费由省库另筹。

藏书楼建成之后,其经费主要为购书费用。《晋省开办中西大学堂合同八条》之第五条规定:“开办学堂之始,必须购置宏广地基为永远计,其购地建堂置备书籍仪器价值,堂中员役薪工及一切杂用均在每期所交经费内开支。”另据《中西大学堂改为山西大学堂西学专斋合同》第四条:“此合同期限以内,所有西学专斋总分各教习委员司事薪水饭馔夫役工食及建造屋宇购置图书仪器器具笔墨纸张并译书一切费用统归西学专斋经费项下动用,按年造册,交由总理督办详呈巡抚核销。”[5]由此可知,藏书楼的购书经费是有规定和出处的,但是历年购书款项向无定额,也不列专项,只是在设备仪器费用中划出一部分用做购书。例如1906年《山西学务调查报告:山西大学堂每年分项用费表》第五项“薪工及杂支”中所列“纸张油炭茶水节赏报费等杂支”[7]为1 200两(银),至于报费具体支出是多少并未单列。

3 大学堂藏书楼的管理

3.1 管理方式

晚清书院的藏书楼正值从藏书楼过渡到图书馆的时期,其功能正从“藏”为主向“用”为主转变。当时令德书院图书的管理和借还由监院官负责。“本院藏庋书籍诸生阅看时,须呈明监院官亲自发给,阅毕呈交监院官亲自收回。不得久假不归,不得折角染污,违者责令诸生赔补”[8]。最初山西大学堂的图书管理也沿袭了此制。1902年至1904年间,藏书楼由中斋管理,中斋在总理之下设“提调”,提调之下设管理员兼管藏书楼。1904年迁入新校址以后,藏书楼归西斋管理,西斋在总教习之下设“会计”和“文案”,藏书楼的管理通常由担任这两个职务的人兼管。早期图书管理员通常为兼职,有的为会计兼职,有的为教务员兼职,后来设掌书专门管理,掌书既负责图书的登记造册,也负责图书的借阅。

大学堂时期的藏书楼之所以由人兼管,一是因为在国家层面规定了是兼管。光绪二十九年(1903)颁布的《奏定大学堂章程》[9]第五章第一节规定大学堂应设各项人员包括:大学总监督,分科大学监督,教务提调,正教员,副教员……图书馆经理官。第二十节规定:“图书馆经理官以各分科大学中正教员或副教员兼任,掌大学堂附属图书馆事务,禀承于总监督。”二是当时藏书的管理比较简略,学生人数相对较少,故可以兼而管之。即使是兼而管之,大学堂在初创时期对图书馆管理人员的结构和层级也进行了规范,且要求较高。根据相关资料,可以看到负责藏书楼事务的有管理官、管理员和掌书。管理官在当时级别都是比较高的:如西斋代理管书官张春江,于1903年到堂,为福建闽县人,是县丞五品顶戴(张春江还是西斋的教员,主讲文学、体操);另有管书官贺椿寿,山西洪洞人,1906年到堂,是拣选知县太原府训导。再从“山西学务调查报告.山西大学堂职员表”[7]职务情况看,管书官与庶务长、会计官属于一个层级,也就是馆长层次的。管理员则是大学堂初创时期藏书楼规模很小时的兼管人员,和掌书应是一个层次的,也就是今天所说的图书馆员。大学堂先后聘请了石铭(管理员,1902年到任,山西平定人,举人)、宋兰佩(管理员,1904年到任,江苏人,监生)、王炳炎(掌书,1906年到任)、潘映衡(教务员兼掌书,1906年到任)、张尔侯(掌书,1911年到任,山西赵城人)等掌管藏书楼的管理。三是当时应该有学生勤工助学协助管理。《山西学务调查报告:山西大学堂每年分项用费表》第四项中列有:“学生奖赏及津贴”,其中有一项为“藏书楼学生津贴四人”[7]金额为19.2两银,笔者据此判断藏书楼有学生协助管理。

3.2 收藏与借阅管理

山西大学堂初办时,中西两斋拟招收学生各二百名。实际每年招收和毕业的学生人数并不稳定,学生中有的考中举人,有的出国留学,有的中途退学,因此在校学生数基本保持在二、三百人。据《山西大学百年校史》载,[10]在山西大学堂创办期间(1902—1911),先后共毕业各类学生593人,其中中斋230人,西斋363人。

当时西斋所购图书遵照合同二十三条及《中西大学堂改为山西大学堂西学专斋合同》第五条规定:“西学专斋仪器书籍等项皆系晋省款项所购,应随时立册,登载并盖本斋图记,以便十年后点交。”据清宣统元年《调查省垣各学堂意见报告——山西大学堂调查意见》[11]载,学堂的管理员“均能热心毅力,认真管理”,设备及簿册方面“设备完全,簿册整齐”。只可惜未见留存下来的大学堂册簿作为印证。由此可见,当时的藏书管理仅涉及立册登记,加盖学校图记(类似现在的藏书章)等,由于图书要进行借阅,想来应该也编有图书目录,但因未见记载不敢妄断。

以西式教育模式组建的西学专斋,最初由李提摩太聘请英国人敦崇礼(M. Duncan)做总教习,聘瑞典人新常富(E. Nystrom)、英国人毕善功(L.R.O.Bevan)等为分教习。在办学体制、课程设置、授课内容、教学方法等方面都与中国传统教育有着明显区别。这些洋教习在把西方先进的科学知识和教学方法引进大学堂的同时,也把西方的管理思想带入了学校。因此作为西斋一个组成部分的藏书楼已不再雷同于封建社会书院时期以藏为主的藏书之所,它已具有近代图书馆组织读者利用图书馆的开放型特点。1904年落成的新校舍藏书楼内,特别辟有一间房屋作为阅览室,其中陈列当时“出版的主要中英文杂志、报纸。开放时间为:上午8时至11时,下午2时至5时,主要是针对学生的。”[12]藏书楼虽主要针对学生开放,但也作为一个“教习讲演的场所”[12],成为当时学校一个学术氛围非常浓厚的学术交流场所。每逢讲演的时间,就有一鼓手在藏书楼的右前方击鼓召集听众,这对当时学堂教员的教学和学生的学习无疑发挥了非常重大的作用。也可视为图书馆开办讲座的先例。

1911年的辛亥革命,推翻了清王朝的封建统治,结束了两千多年的中国封建制度。1912年1月中华民国南京临时政府成立,学校继续开办,并遵照中华民国教育部公布的“教育宗旨”,取消中西两斋,改山西大学堂为“山西大学校”,监督改称校长。遵照教育部《大学令》,学校的组织由大学分科、大学预科组成。设校长一人,总辖学校全部事物,下设学监处、庶务处、工科、文科、法科、预科。庶务处由庶务长与会计、文牍、出版部、图书馆、杂务各办事机构之事务员组成。学校制定了《山西大学校学则》,其中管理规则里包括了“图书及图书室通则、阅报室通则”等。藏书楼改称图书馆并任命了图书馆馆长(张尔侯)。自此图书馆正式告别了“藏书楼”时期,开始迈入现代意义的“图书馆”新时期。

4 结束语

山西大学图书馆伴随着大学堂的诞生而诞生,伴随着山西大学沉沉的脚步,山西大学图书馆也走过了她百二十年的沧桑历程。一百多年来,山西大学图书馆,从创办到不断的发展,期间经历了战火的洗礼,时事的动荡,时代的变迁,尽管筚路蓝缕但却艰难而顽强地生存下来,充分说明图书馆在教学中不可或缺的重要作用。