子女教育对父母晚年幸福感的影响:结构效应与异质性分析

赵 锋

(湖北经济学院 经济与贸易学院,湖北 武汉 430205)

提要: 基于2018年CHARLS数据,通过构建基准模型、中介效应模型以及分异质性样本回归模型,对我国子女教育与父母晚年幸福感的关系进行了实证分析与检验。研究结果发现:子女教育对父母晚年幸福感的提升具有显著的溢价效应,主要通过教育的直接效应、经济支持与非面对面情感交流的间接效应起作用。进一步的异质性分析发现,子女教育对父母晚年幸福感的影响机制不仅具有城乡、年龄、经济状况以及身体健康状况的差异,而且在影响程度上也有异质性。相对于低龄父母,高龄父母更能在子女教育提升中获得幸福感。因此,要重视子女成长成才教育,形成可持续的家庭发展生命周期;弘扬孝道文化,营造“敬老孝老”的良好社会氛围;出台带薪探视父母休假制度,增加异地就业子女与父母团聚机会。

引 言

我国是全球老龄人口最多的国家。第七次全国人口普查数据显示,2020年全国60周岁及以上人口已达到2.64亿人,占总人口的18.7%①。当前,20世纪50至70年代初期两次人口生育高峰期出生的人群开始步入老年时期,加之综合生育率不断下降,我国将加速进入深度老龄化时期。

晚年生活质量对于老年人而言至关重要!如何让老年人安享幸福晚年,不仅体现传统儒家孝道文化的传承,更是构建和谐社会的现实需求。在老年人幸福感的诸多影响因素中,子女的经济支持和关心照料无疑是最为重要的因素。一方面,父母的一生都与子女“血肉相连”,“养儿防老”的观念仍然被普遍认可,以家庭为主的养老模式短期内不会发生改变。“父慈子孝、母因儿贵”,父母对子女的教育投资,子女的数量质量与父母晚年生活是否幸福直接关联。另一方面,随着现代核心家庭逐渐成为家庭主流模式,家庭的代际联系渐趋松散,家庭养老保障功能越来越外化。许多最新研究成果表明,“多子女未必多福”“养儿未必能防老”[1-3]。这就需要我们多维度审视新时代子女教育与父母晚年的幸福感关系问题,进而从结构层面解析子女教育与父母晚年幸福感的关系,营造“敬老、助老、孝老”的社会氛围,以积极的健康老龄化行动迎接现实挑战并找寻解决之道。

关于子女教育与父母的生活幸福感问题的研究,首推加利·贝克的“子女数量与质量替代模型”。在该模型中,加利·贝克提出了“孩子数量的需求弹性小于孩子质量的需求弹性,父母更偏好子女质量”的论断[4]。近年来,国内的一些研究成果也表明,相对于子女数量,子女质量的提升能对老年人的幸福感发挥更大作用[5],这给予我们从子女质量角度探究子女教育对父母幸福感影响的启发。现实中的一些生活事例也证实,接受教育程度较高的子女,对父母进入老年后的经济支持较大,在精神慰藉以及社会地位感知等方面都有显著的促进作用,有利于父母生活质量与幸福感的提升[6-7],形成教育溢价效应。究其原因,受教育程度高的子女收入创造能力强,能够为父母提供更多的经济和健康资源支持[8-9]。教育程度较高的子女对父母的想法与行为,更能够做到思想上的理解与言语上的体贴,语言情感传递也更容易让父母产生共鸣,有利于情感慰藉功能的实现。较高的教育水平代表着子女较高的社会经济地位,既满足了父母“望子成龙、望女成凤”的幸福感,又激发了父母在社会关系网络中的自豪感,极大地提升了父母的心理福利效应[10-11]。与此相反,接受教育不足的子女,往往因成家后经济拮据等原因,无法为父母提供足够的经济支持,甚至还会出现“啃老”现象[12]。在当前社会养老保障体系不健全、子女又较难做到日常照料的现实背景下,子女非经济联系效用的发挥,对父母的幸福和健康更是有着积极的辅助作用[13]。但不可否认的是,随着子女教育程度的提高,子女远离父母工作的概率也大大提高,无法为父母提供更多的日常照料。这对于有照料需求的老弱病残父母来说,可能会造成“教育罚金”效应。

在老年群体幸福感的已有研究中,虽然成果较为丰富,但也存在着以下几点不足:其一,关于子女教育对父母晚年幸福感影响的研究较为缺乏。教育往往被当作老年人的个体特征因素被纳入指标体系中,而在代际支持中也仅仅考虑的是子女的数量与性别差异,鲜有从深层次的子女教育质量角度来探讨对父母幸福感影响的成果。就子女教育质量而言,受教育程度也是子女教育效应差异化的重要特征变量。在老人赡养过程中,相比于子女数量,子女质量更是有效弱化了互相推诿、搭便车、代际冲突以及经济矛盾等不利于老年福利提升的概率[14]。从子女受教育程度探索其与父母晚年幸福感的关系非常必要。其二,已有研究中,关于子女教育对父母晚年幸福感的影响效果的研究结论并不一致。虽然多数学者认为子女教育促进了父母晚年幸福感的提升,但也有学者指出二者之间没有直接的关联[15]。子女受教育程度对父母晚年幸福感的影响效果究竟如何,还需进一步检验。其三,当前的研究成果在衡量子女受教育程度时,并没有区分子女是在读还是已毕业,结论难免存在估计偏差的问题[16]。关于子女教育对父母晚年幸福感的影响机制以及影响效果的异质性分析还较为欠缺。

基于此,本文选择从学习教育过程已结束的子女视角出发,使用2018年中国健康与养老追踪调查数据,通过构建基准模型、中介效应模型以及分异质性样本回归模型,对中国子女教育与父母晚年幸福感的关系进行了实证分析与检验,以期能对子女教育与老年人幸福感的主要作用机制进行有益补充,同时为更好发挥家庭养老保障功能,促进代际关系和谐做有益的探索。

一、理论分析与研究假设

与父母接受教育对自身幸福感的影响机理不同,子女教育作为外部冲击对父母幸福感的影响机制要相对复杂。具体来说,子女教育对父母晚年幸福感的影响,主要借助下述四种途径实现。

(一)经济支持与父母晚年幸福感

子女的经济支持对老年人晚年生活质量有直接的影响。在我国和一些东亚国家,子女的经济状况对父母晚年生活质量的影响更大[17]。子女受教育程度高,其经济收入创造能力增强,对父母经济支持的概率可以更高一些。通过经济支持,提高了父母的生活质量与健康资源的可得性。但是对于经济状况比较窘迫的子女,父母不仅无法获得相应的经济支持,往往还需要对子女补贴,导致父母留给自己的养老资源不足,不利于晚年生活质量的提升[18]。随着社会保障体系的健全,有稳定收入来源和储蓄积累的健康老年人并不依赖子女的经济支持,他们晚年生活的幸福感知更多的是希望子女“常回家看看”。因此,本文做出的第一个研究假设为:增加子女教育可以提升对父母的经济支持,但是对父母晚年生活幸福感的影响具有异质性。

(二)面对面生活照料与父母晚年幸福感

子女的日常陪伴与生活起居照料对父母幸福感提升具有重要的作用。子女为父母提供生活照料,对老年人的生活满意度有显著的提升作用[19]。一般而言,有子女居家悉心照料的老年人的生活质量和保障程度更高,幸福感更强。但是,在我国现代化进程中,传统的大家庭逐渐被功能外化的小型家庭取代,导致受教育程度较高的子女因为工作以及居住地等原因,无法实现对父母的日常照料。即使偶尔回家探望父母,也是来去匆匆,日常照料功能逐渐弱化甚至外化,子女面对面日常照料对父母幸福感的影响可能存在不确定性。基于此,本文做出的第二个研究假设为:增加子女教育降低了面对面日常照料父母的概率,但对父母晚年幸福感的影响具有差异性。

(三)非面对面情感交流与父母晚年幸福感

嘘寒问暖等情感交流是子女孝顺、家庭代际关系和谐与否的重要体现。子女和父母之间的情感交流,能够使家庭代际关系更和谐、精神慰藉感更强烈,从而提升老年父母的幸福感。本文将诸如此类的情感交流分为面对面交流和非面对面交流。面对面交流主要通过日常照料行为体现,非面对面交流通过电话、视频等形式实现,是子女弥补不能日常陪伴父母身边的重要交流手段。对于有自养能力的老年人而言,情感交流对老年人生活满意度的影响更大。受教育程度较高的子女更善于表达出自己对父母的理解与关怀,在情感流露中也更加细腻,往往更容易使父母感受到子女的懂事与成长,情感慰藉功能更容易实现。因此,本文做出的第三个研究假设为:子女教育可以通过非面对面的情感交流途径提升父母晚年幸福感。

(四)社会地位感知与父母晚年幸福感

“望子成龙”“望女成凤”是父母对子女成长成才的期盼。在我国,父母把自己对未来的生活期望更多的寄托在子女身上,很多人将子女的成就看作是自己和家庭的荣誉。当子女在升学与工作中取得成就时,其内心的喜悦与满足感会得到提升。父母在人际交往中也经常会对各自子女进行讨论与比较,有出息的孩子总是得到更多的夸赞,父母也收获了更多的赞誉和幸福感。为此,本文的第四个假设为:社会地位感知是父母晚年幸福感的内生因素,具有直接效应。

综合以上研究假设,本文将经济支持、面对面日常照料和非面对面情感交流作为中介变量,进行中介效应检验,把社会地位感知视作子女教育对老年人幸福感的直接影响。

二、研究设计

(一)数据来源及处理

中国健康与养老追踪调查(China health and retirement longitudinal survey,CHARLS)项目全国基线调查从2011年开始进行,旨在收集全国范围内有关45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观层次的相关信息,分析我国人口老龄化面临的问题。目前,该调查已向社会公布了2011年、2013年、2015年以及2018年的调查数据。其中,2018年的调查样本涵盖了全国28个省(市、区)、150个县、450个社区(村),覆盖了1.24万户家庭中的1.9万名受访者[20]。本文选取2018年的数据进行研究,探讨子女教育对父母老年幸福感的影响。在前期数据处理上,根据个人ID对各子数据库进行合并,剔除年龄在60岁以下的样本,排除数据缺失、拒绝回答、回答不知道和回答选项与研究问题无关的无效样本。最终得到6867个有效样本容量。其中,农村样本5547个,城镇样本1320个。

(二)变量选择

1.因变量

本文将被解释变量界定为父母晚年幸福感。幸福感是一种心理体验,它既是对父母生活客观条件和状态的事实判断,又是对生活质量和满足程度的价值衡量。我们选择受访者对生活的满意度作为老年人主观幸福感的衡量指标。由于问卷中“总体来看,您对自己的生活是否感到满意?”等问题的答案选项为有序的,但是并没有通过有序Logistic回归的平行性检验,因此使用二值选择模型,对选择“一点也不满意”和“不太满意”的样本归为不满意类并赋值为0,表示存在教育的“罚金”效应;对选择“比较满意”“非常满意”以及“极其满意”的样本归为满意类并赋值为1,表示存在教育的溢价效应。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为子女教育,以子女的受教育程度表示②。为尽可能充分地展示子女受教育信息,使用子女受教育年限并对其进行赋值处理。即:对“未接受过正规教育”以及“未读完小学”的子女样本赋值为0;对“私塾”以及“小学毕业”的子女样本赋值为6;对“初中毕业”的子女样本赋值为9;对“高中毕业”以及“中专毕业”的子女样本赋值为12;对“大专毕业”的子女样本赋值为15;对“本科毕业”的子女样本赋值为16;对“硕士毕业”的子女样本赋值为19;对“博士毕业”的子女样本赋值为22。

3.中介变量

本文的中介变量为子女对父母的经济支持、面对面日常照料以及非面对面情感交流。其中,子女对父母的经济支持使用“过去一年,您或者您的配偶从该子女那里收到过多少经济支持,包括钱和物”表示,将具体数值除以1000,然后求平均值。面对面日常照料用“多长时间见到该子女一次”和“与该子女同住了多长时间”表示。对“几乎每天见到该子女”和“与该子女同住了12个月”的样本赋值为8,其余样本按照见面频率依次从0~7进行赋值,然后求平均值。非面对面情感交流用“多长时间与该子女通过电话、短信、微信、信件或者电子邮件联系”表示。并根据联系频次,依次从0~8进行赋值后对所有子女求平均值。

4.控制变量

在控制变量的选取上,考虑到老年父母幸福感还会受到其他主观和客观等多重因素的影响,本文从老年父母个体特征、子女特征与生活环境特征等三个方面进行分析。

(1)老年人个体特征③。主要包括年龄、性别、身体健康状况、婚姻状况、父母流动资产与拥有住房数量等6个指标。对于年龄,以受访者的实际年龄分组。对于性别,将男性赋值为1,女性赋值为0。对于身体健康状况,根据自评选项的回答,将“很不好”“不好”“一般”“好”与“很好”依次赋值为1~5。对于婚姻状况,将“已婚”的归类并赋值为1,将“分居”“离婚”“丧偶”以及“从未结婚”的归为一类并赋值为0。对于父母收入,使用受访者的流动资产④数值除以1000处理。对于拥有住房数量,按照实际情况赋值。

(2)子女特征。主要包括子女数量与是否儿女双全等两个指标。子女数量按照实际情况赋值;如果儿子和女儿都有赋值为1,其他情况赋值为0。

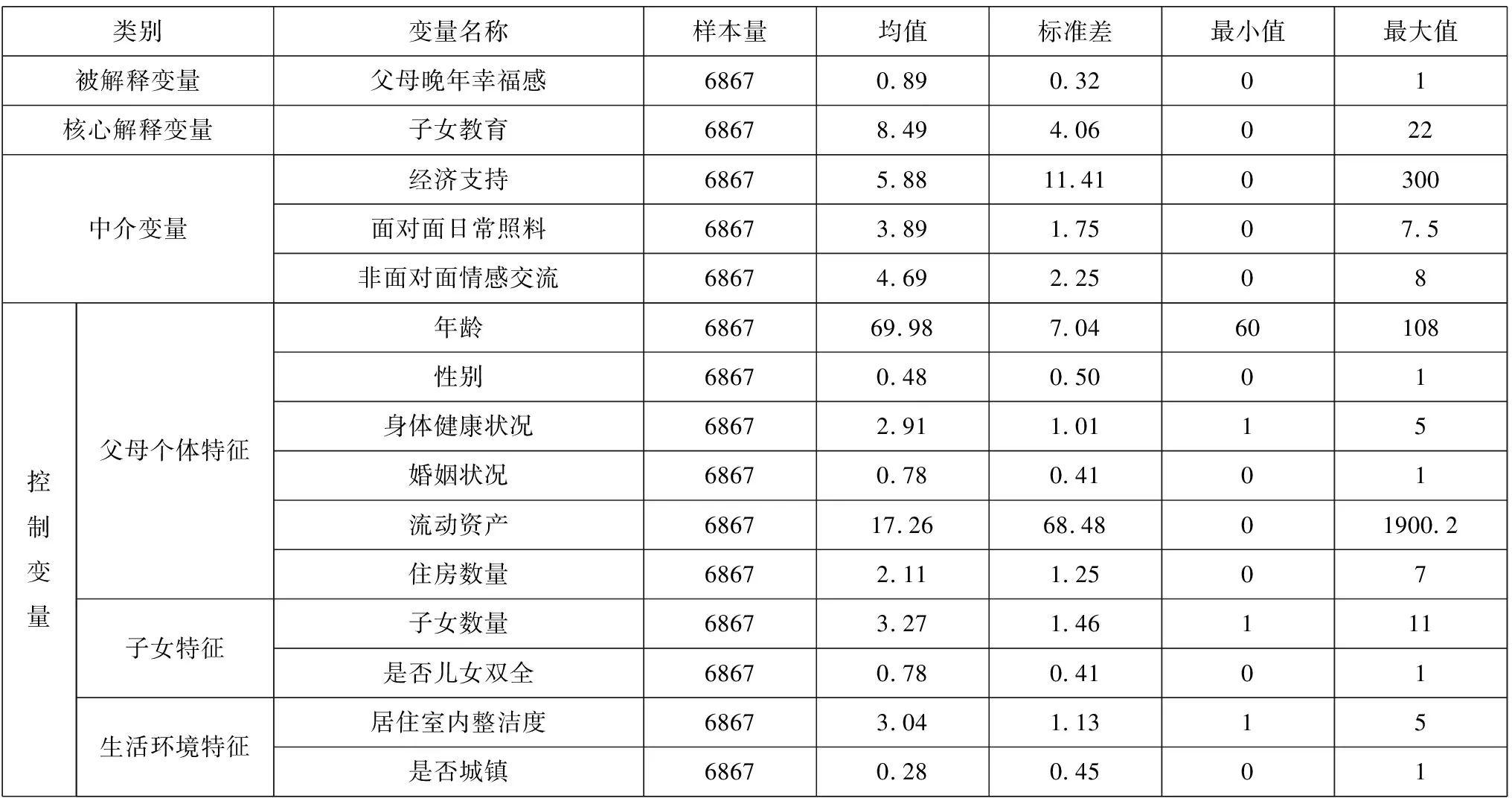

(3)生活环境特征。主要包括居住室内整洁度与是否居住在城镇等2个指标。居住室内整洁度根据“不整洁”“一般”“整洁”“很整洁”与“非常整洁”等选项,依次赋值为1~5;对居住在农村的老人样本赋值为0,其他地区赋值为1。变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(三)模型设定

根据被解释变量的性质,本文首先选择二项Logistic回归模型进行基准回归模型的实证分析。模型设定如下:

logit happinessi=α0+α1childedui+α2controlvari+εi

(1)

其中,logit happinessi为因变量happiness的Iogistic转换形式,childedu为子女受教育程度,controlvar为控制变量。同时,为进一步探讨经济支持、面对面日常照料与非面对面情感交流对子女教育影响父母晚年幸福感的中介效应,分别建立以下检验模型:

mediatingvari=β0+β1childedui+ci+ωi

(2)

logit happinessi=γ0+γ1childedui+γ2mediatingvari+γ3controlvari+δi

(3)

其中,mediatingvar为中介变量,ci为控制变量。将式(2)代入式(3)得到:

(4)

其中,γ1为子女教育对父母晚年幸福感的直接影响,β1γ2为子女教育通过中介变量对父母晚年幸福感的间接影响。

三、实证分析

为明晰子女教育对父母晚年幸福感的影响程度与作用机制,本文通过构建基准模型以及加入经济支持、面对面日常照料以及非面对面情感交流的中介效应模型通过Stata16.0软件进行量化分析。为探究不同区域间影响的差异性,本文还使用了分城乡的样本回归模型进行分析。

(一)基准模型回归结果及稳健性检验

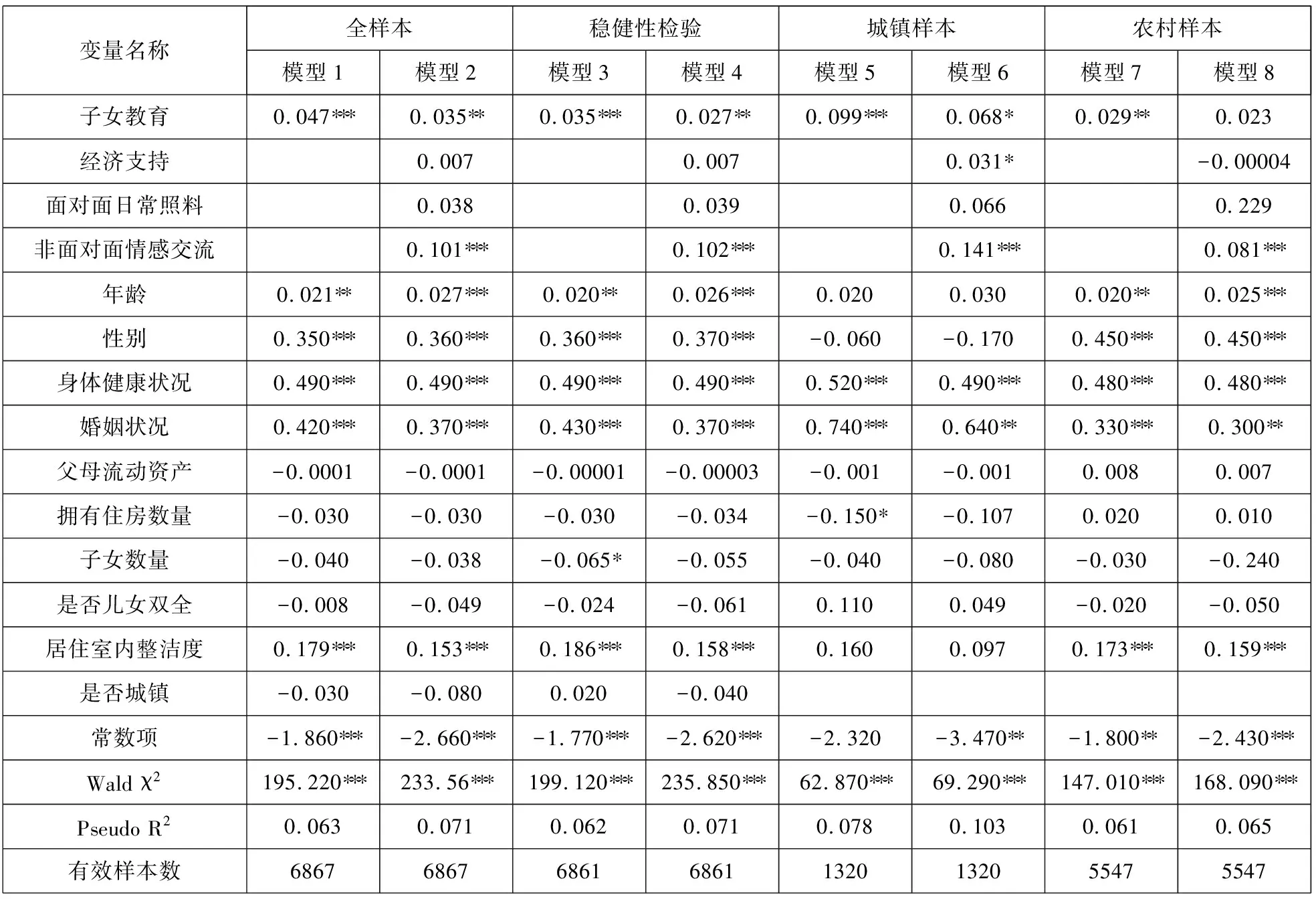

为避免多重共线性问题,首先对基准模型变量进行了共线性检验,结果显示,Mean VIF为1.23,MaxVIF为1.56,均小于10,不存在多重共线性问题,可以进行回归分析,其结果如表2所示。

需要说明的是,表2中的模型1为没有中介效应的基准回归模型,模型2为加入中介效应的检验模型,模型3和模型4为稳健性检验模型,模型5和模型6为城镇样本,模型7和模型8为农村样本。从回归结果可以看出。

第一,基于模型1,子女受教育程度的提高对父母晚年幸福感的提升具有显著的正向促进作用。在加入中介变量得到模型2后,该影响程度从4.7%降到了3.5%,且在1%的显著水平上高度显著。因此初步判断,子女的经济支持、面对面日常照料和非面对面情感交流对父母晚年幸福感的影响具有一定的间接效应。具体来看,非面对面情感交流对父母晚年幸福感的影响为正,且在0.1%的显著水平上高度显著,表明子女教育可以通过非面对面情感交流的途径提升父母晚年的幸福感,假设3得到验证。经济支持与面对面日常照料对父母晚年幸福感的影响并不显著,表明子女对父母的经济支持以及面对面日常照料并没有对父母幸福感提升产生显著效应,因此假设1和2需要做进一步的讨论。

表2 子女教育对父母晚年幸福感影响的回归估计

第二,子女教育对父母晚年幸福感的影响存在着城乡差异。通过模型5至模型8的对比分析可以发现,子女教育对城镇父母幸福感的影响系数(0.099)要大于农村父母,且作用渠道较多,可以通过经济支持和非面对面情感交流两条途径发挥作用。而子女教育对农村父母幸福感的影响系数(0.029)相对较小,且作用渠道较为单一,仅通过非面对面情感交流的途径发挥作用。一方面,反映出城镇子女受教育程度对父母幸福感的影响程度要大于农村样本;另一方面,也表明子女教育对父母晚年幸福感的影响机制存在着城乡差异,假设1得到验证。

第三,控制变量的影响效果。年龄越大的父母幸福感越高。究其原因,一是随着年龄的增长,父母在心态上逐渐趋于平淡,对生活也容易选择接受与妥协;二是子女往往对高龄父母给予更多的关心与关怀,促进父母幸福感的提升。父亲比母亲更容易感到幸福。身体状况越好、居住环境越好的老年人幸福感更高。父母流动资产对幸福感的影响不显著,表明父母资产对其幸福感的影响具有差异性。住房数量对父母老年幸福感的影响具有城乡异质性。子女数量与性别对父母幸福感的影响也没有通过显著性检验,表明“多子也未必多福”。

就子女的平均受教育程度与老年父母幸福感之间的关系而言,子女受教育水平的提升能直接显著增加父母晚年的幸福感,而且还可以通过非面对面的情感交流间接提高父母晚年的幸福感。如果子女教育对父母晚年幸福感的影响与作用路径是稳健的,那么使用受教育程度最大的子女样本也应该能够检验出二者之间的关系。从稳健性检验结果可以看出,在使用了受教育程度最高的子女样本替代子女的平均受教育程度的样本后,核心解释变量、中介变量以及控制变量的系数、方向以及显著性均未发生太大的改变。使用受教育程度最高的子女样本仍然验证了子女教育对父母晚年幸福感的正向影响,以及仅通过非面对面情感交流的中介效应作用路径。这表明子女教育对父母晚年幸福感的影响及作用路径是稳健的⑤。

(二)子女教育对中介变量的回归估计

从表3的结果可以看出,全样本子女教育水平的提升对父母的经济支持、面对面日常照料以及非面对面情感交流都具有正向促进作用,尤其是对经济支持和非面对面情感交流的影响效果最为显著且程度更深。这充分表明子女受教育水平的提升能够有效地增加对父母的经济支持,在与父母进行非面对面联系上也更为频繁。受教育程度较低的子女,对父母面对面日常照料的正向影响程度较弱。原因可能在于:受教育程度较低的子女由于疲于维持生计,会减少对父母的日常照料,而受教育程度较高的子女虽然也会因为工作和居住地等原因无法正常履行自己的照料义务,但是相对而言,受教育程度较高的子女在自由时间支配和探亲成本承担上要更加轻松,因此在日常照料机会上具有比较优势,只是优势较弱一些,这与假设2不一致。

表3 子女教育对中介变量的回归估计

分城乡样本的结果与全样本基本一致,所不同的是城镇样本中子女教育的提升对城镇父母的面对面日常照料具有负向影响,但效果并不显著。实际的原因是,当城镇子女在教育水平获得提升后,要么与父母居住在一起,要么离家较远,因此对父母的日常照料产生了不一致性。而农村子女则受地域以及户籍等政策限制较深,因此与父母居住地距离相对较近,日常照料功能更容易实现。

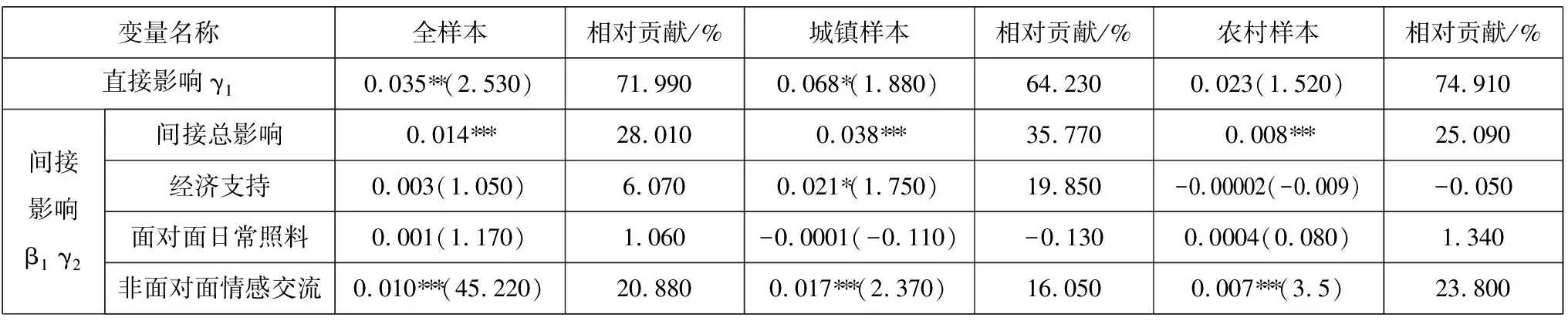

(三)中介效应检验及渠道分解

由于被解释变量父母晚年幸福感为二值分类变量,传统的Sobel统计量不再适用。本文使用KHB检验方法。从表4的中介效应检验及渠道分解的结果可以看出:在全样本中,中介变量中仅有非面对面情感交流的Z值大于1.65,经济支持和面对面日常照料的Z值均小于1.65。这表明,教育提升的子女通过非面对面情感交流的途径,对父母晚年幸福感有显著影响。子女的经济支持与日常照料并没有对父母的幸福感产生显著影响。在子女教育对父母晚年幸福感的总影响中,20.88%是通过非面对面情感交流的间接渠道产生,经济支持与面对面日常照料的贡献率分别为6.07%和1.06%,其余的71.99%为直接影响。

表4 中介效应检验及分解

分城乡来看,子女教育对城镇父母晚年幸福感的正向影响中,有35.9%是通过经济支持和非面对面情感交流的中介效应间接产生。其中,中介变量经济支持解释了19.85%的正向影响,非面对面情感交流能解释16.05%的正向影响。子女教育对农村父母晚年幸福感的影响完全通过非面对面情感交流发挥作用,但子女对农村父母的经济支持以及面对面日常照料并没有促进其幸福感的提升。子女教育对城乡父母晚年幸福感的影响机制呈现明显的异质性。

四、进一步讨论

除了城乡差异外,以上结果还可能受到父母自身特征的差异性影响,因此,本部分内容继续探究子女教育对父母晚年幸福感的影响是否存在年龄、经济状况以及健康状况的异质性,以便更加深入地明晰子女教育与父母晚年幸福感的关系特征。

(一)父母年龄异质性角度

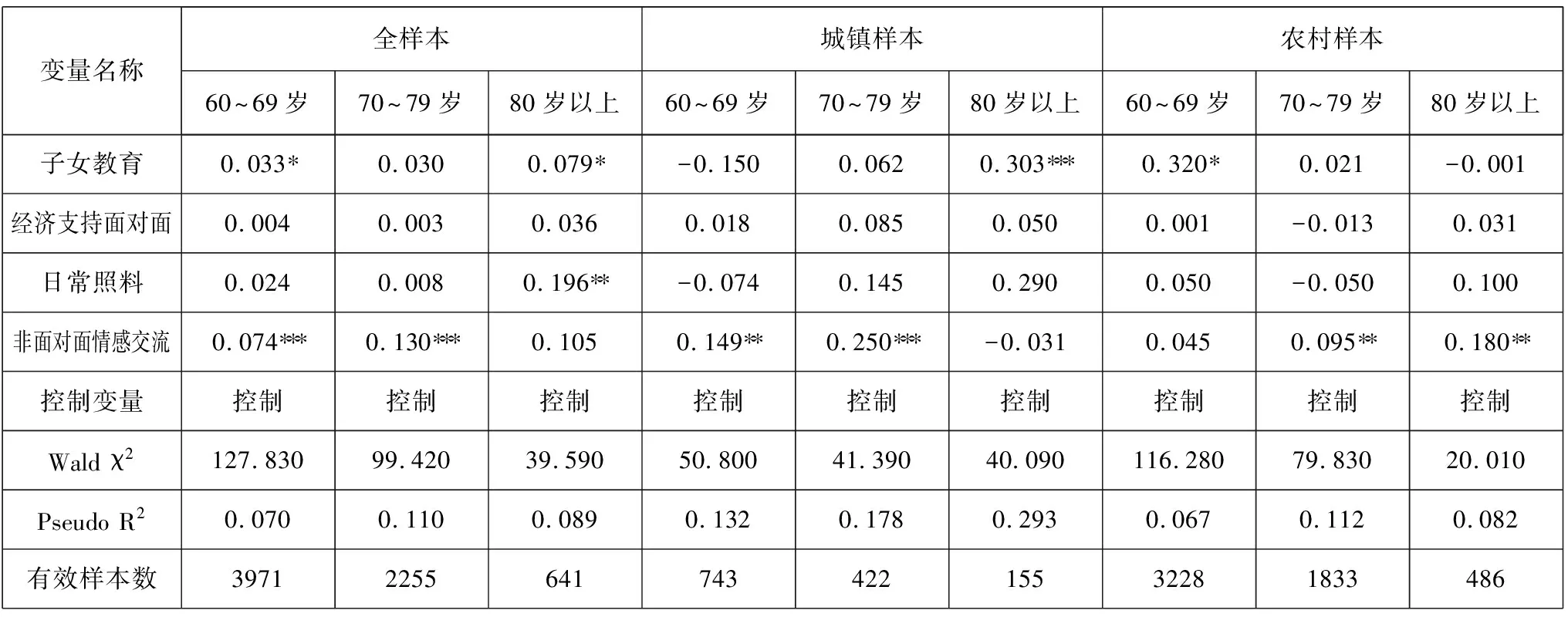

按照样本年龄分布特征,将老年父母分成60~69岁、70~79岁以及80岁以上三个低、中、高年龄组,从全样本的估计结果来看(见表5):在低年龄组,子女教育主要通过直接效应和非面对面情感交流的间接效应促进父母幸福感的提升;在中年龄组,全部通过非面对面情感交流的间接效应促进父母幸福感的提升;在高年龄组,子女教育主要通过直接效应和面对面日常照料的间接效应促进父母幸福感的提升,高龄父母能够从子女提供的日常照料中获得幸福感。

表5 子女教育对不同年龄段父母晚年幸福感影响的回归估计

从分城乡样本的估计结果来看,子女教育对城乡中年龄组父母的影响路径相同。在城镇样本中,子女教育对低年龄组父母主要通过非面对面情感交流的间接效应,促进父母幸福感的提升。对于高年龄组父母,主要通过直接效应起作用。但是,农村样本却表现出了截然相反的特征。这表明,随着年龄的增长,城镇父母主要在子女教育的直接效应中获得幸福感,而农村父母更多的是在子女的非面对面情感交流中获得幸福感。整体来看,随着年龄的增加,父母对子女的依赖也在增加,子女教育对父母晚年幸福感的促进作用也在提升,但具有城乡差异性。

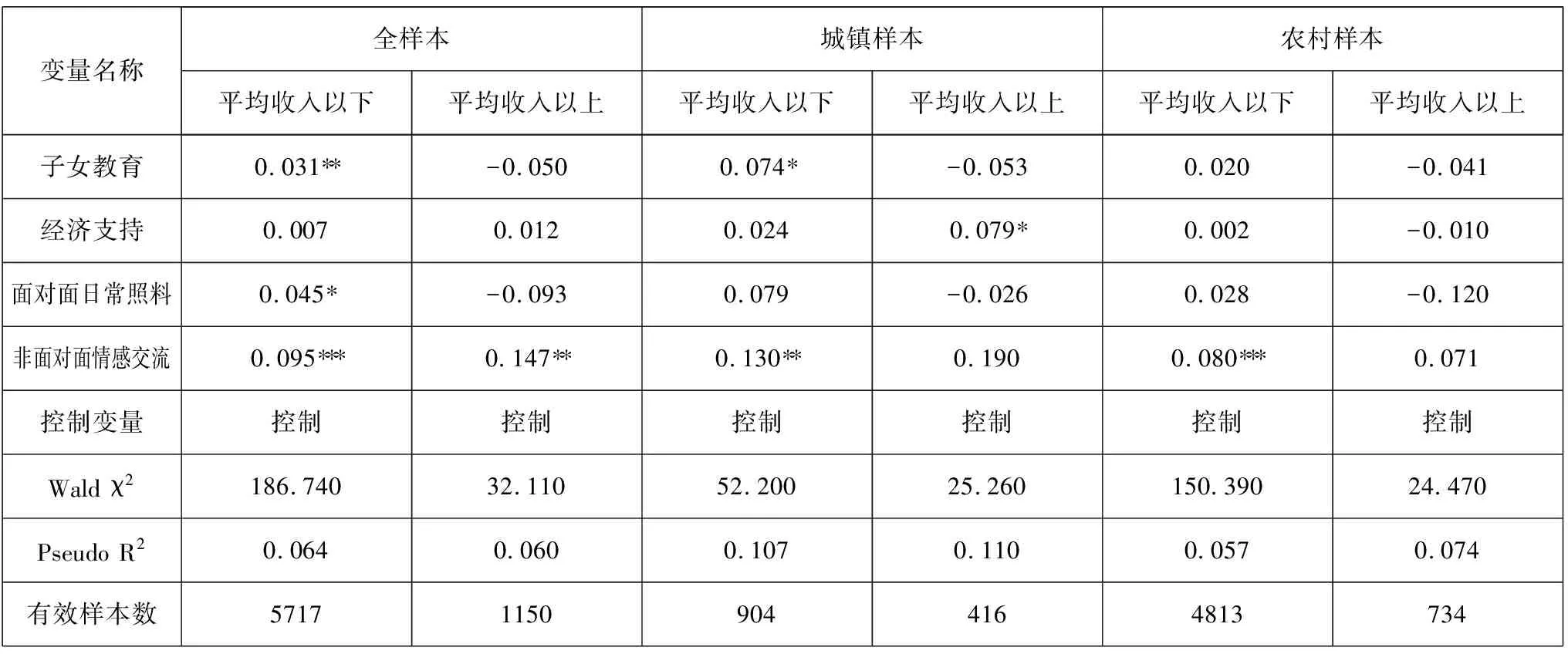

(二)父母经济状况异质性角度

不同经济状况的父母,子女教育对其影响机制如何呢?本文将全样本中经济状况低于平均水平的归为一类,视为相对经济状况较差;将全样本中经济状况高于平均经济水平的归为另一类,视为相对经济状况较好。从全样本估计结果来看(见表6),子女教育对相对经济状况较差的老年父母的幸福感提升,主要通过直接效应与面对面日常照料、非面对面情感交流两个中介变量的间接效应起作用;而对于相对经济状况较好的老年父母,主要通过非面对面情感交流的间接效应起作用。

表6 区分父母经济状况的子女教育对父母晚年幸福感影响的回归估计结果

分城乡样本来看,对于相对经济状况较差的城镇父母,子女教育主要通过直接效应和非面对面情感交流的间接效应促进其幸福感的提升。对于相对经济状况较好的城镇父母,子女教育主要通过经济支持的间接效应起作用;对于相对经济状况较差的农村父母,子女教育主要通过非面对面情感交流的间接效应促进其幸福感的提升;对于相对经济状况较好的农村父母,子女教育对其晚年幸福感的效应不大。可以看出,随着经济状况的好转,父母对子女教育提升的回应发生了较大的改变,子女教育对低收入父母幸福感的效应更显著,影响程度也更深。

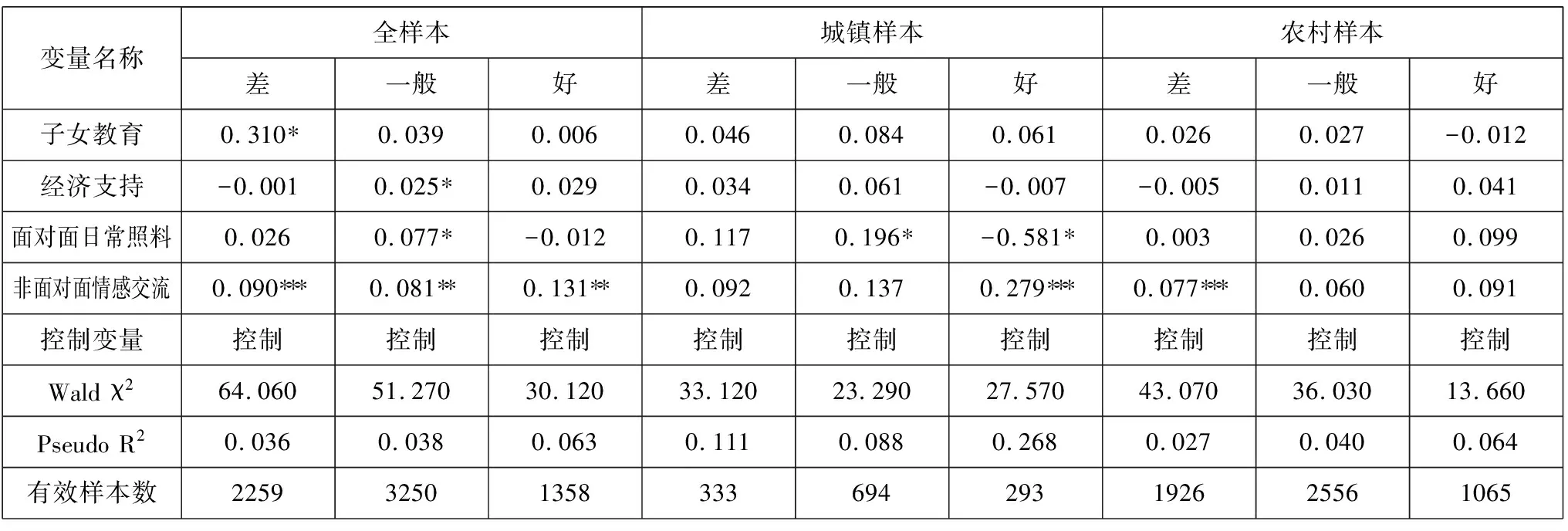

(三)父母健康状况异质性角度

从表7的估计结果可以看出,在全样本中,身体状况差的老年父母,子女教育主要通过直接效应和非面对面情感交流的间接效应促进其幸福感的提升;身体状况一般的老年父母,子女教育主要通过经济支持、面对面日常照料和非面对面情感交流三种渠道发挥作用;对于身体状况较好的老年父母,子女教育主要通过非面对面情感交流的间接效应发挥作用。整体来看,身体健康状况越好,子女教育对父母的效用越小。

分城乡样本来看,对于身体状况差的城镇老年父母,子女教育对其晚年幸福感效应甚微,对于身体状况一般的城镇老年父母,子女教育主要通过面对面日常照料的间接效应发挥作用,对于身体状况较好的城镇老年父母,子女教育主要通过负向的面对面日常照料和正向非面对面情感交流两种间接渠道发挥作用。而在农村样本中,子女教育仅通过非面对面情感交流的间接效应对身体状况较差的农村老年父母幸福感的提升有促进作用,对身体状况一般和较好的老年父母影响甚微。

表7 区分父母健康状况的子女教育对父母晚年幸福感影响的回归估计结果

五、研究结论与政策建议

本文通过构建基准模型、中介效应模型以及分异质性样本回归模型,从经济支持、生活照料、情感交流、社会地位感知等层面对子女教育与父母晚年幸福感的关系进行了实证分析与检验。研究发现:(1)子女教育对父母晚年幸福感的提升具有显著的正向促进作用。这种影响主要通过子女教育的直接效应,子女的经济支持与非面对面情感交流的间接效应发挥作用。子女教育对父母晚年幸福感的影响度及影响机制呈现出明显的城乡异质性。(2)子女教育对城镇父母晚年生活幸福感的影响度要高于农村父母。由于生活居住地和交流方式的差异,城镇父母感知并获得子女教育幸福感的作用渠道也要多于农村父母,农村父母子女教育的晚年幸福感主要通过非面对面情感交流发挥作用,子女教育具有较强的外溢效应。(3)就不同年龄段的父母而言,60~79岁年龄组父母,子女教育的幸福感主要通过直接效应和非面对面的情感交流形成。70~79岁年龄组父母,幸福感主要通过非面对面交流的间接效应产生。80岁以上年龄组父母主要从子女的日常照料中获得幸福感。可以看出,高质量的子女教育对父母老年生活幸福感能形成教育溢价效应,是家庭生命周期和发展传承的重要保障。但这种效应呈现出城乡异质性。而且,不同年龄组、不同健康状况的父母,对子女教育的幸福感感知方式有一定的差异性。基于以上研究结论,本文提出以下建议。

(一)重视子女成长成才教育,形成可持续的家庭发展生命周期

习近平总书记指出:“中华民族自古以来就重视家庭、重视亲情。家和万事兴、天伦之乐、尊老爱幼、贤妻良母、相夫教子、勤俭持家等,都体现了中国人的这种观念。”[21]家庭养老育幼、生活照料、精神慰藉需要代际互动相互衔接,方可形成可持续的家庭发展生命周期。一方面,父母要高度重视子女成长成才教育,塑造和积累家庭可持续发展力,让成功的子女教育对晚年幸福感发挥正向影响;另一方面,子女成家立业后要勇于承担家庭养老义务和责任,多在经济、情感层面关心照顾日渐年迈的父母,做好家庭发展代际传承。

(二)弘扬孝道文化,营造“敬老孝老”的良好社会氛围

当前,我国人口老龄化呈现出“长寿老龄化”和“少子老龄化”的演化趋势,小型化、核心化和空巢化将成为今后我国家庭结构的主要特征,城乡家庭保障功能具有一定的差异性。但是,家庭成员的情感寄托,尤其是父母的养育之恩、子女对父母的反哺之情不可替代。尽管紧张的工作节奏使得“常回家看看”变得有些艰难。然而,通信技术的飞跃发展和交通条件的改善,增加了非面对面交流的机会。见于非面对面情感交流在提升父母晚年幸福感中的积极作用,有必要提倡和支持外出务工、异地就业的子女在工作之余和节假日期间,多问候父母、多关心父母的身体健康、多聆听父母的唠叨、多分享生活趣事。增强代际情感交流,增强年迈父母的家庭幸福感。

(三)出台并落实带薪探视父母休假举措,增加子女与父母团聚的机会

考虑到子女教育对父母幸福感的影响具有城乡、年龄、经济状况以及健康状况的异质性问题,建议政府在社会保障层面,统筹考虑家庭生育支持、子女教育、年迈病残人员照料、父母赡养等多个领域的实际需求。建议出台带薪休假探视父母和父母日常照料调休制度,增加异地居住和年迈父母与子女见面交流的机会。支持并引导贫困家庭、家中有高龄和身体健康状况不佳父母的子女,多在经济层面支持父母,增强日常生活照料和情感交流,减少和消除养老责任的互相推诿和代际冲突,助力子女对父母赡养义务的顺利实现。

注 释:

①数据来自国家统计局《第七次全国人口普查主要数据情况》,2021.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817 176.html。

②考虑样本中多子女家庭,为简化研究,我们选取活着且不在学的子女样本的平均受教育程度进行分析。

③考虑到父母的受教育程度与子女教育程度之间存在着代际影响的共线性,本文没有将父母教育放入控制变量中。

④父母的流动资产主要包括现金、微信与支付宝中不产生收益的电子货币、金融机构存款、政府债券(如国库券和企业债券等)、股票与基金等。

⑤在使用受教育程度最低的子女样本替代子女的平均受教育程度的样本后的研究结果依然支持以上结论,限于篇幅,本文不再深入讨论。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析