对不同标准中音频系统声学特性指标的分析和讨论

张利滨,陈盛玉,徐文学

(中国电子科技集团公司第三研究所,北京 100015)

0 引言

《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)[1]在会议电视系统领域得到了广泛的应用,积极推动了我国会议电视会场系统工程建设。近年来,我国会议电视系统发展非常迅猛,而标准发布至今已有十余年的时间。因此,《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)将在广泛征求意见的基础上,与国家和相关行业标准相协调进行标准的修订工作。其中,有关音频系统声学特性指标的参数与会议电视会场本身的扩声特性指标密切相关。本文旨在根据以往会议电视会场的使用效果和音频系统声学特性指标的测量结果经验,对国内相关现行标准中有关的音频系统声学特性指标进行对比分析,提出会议电视会场系统工程中“音频系统声学特性指标”的修改建议。

1 国内现行标准中指标的对比

1.1 最大声压级

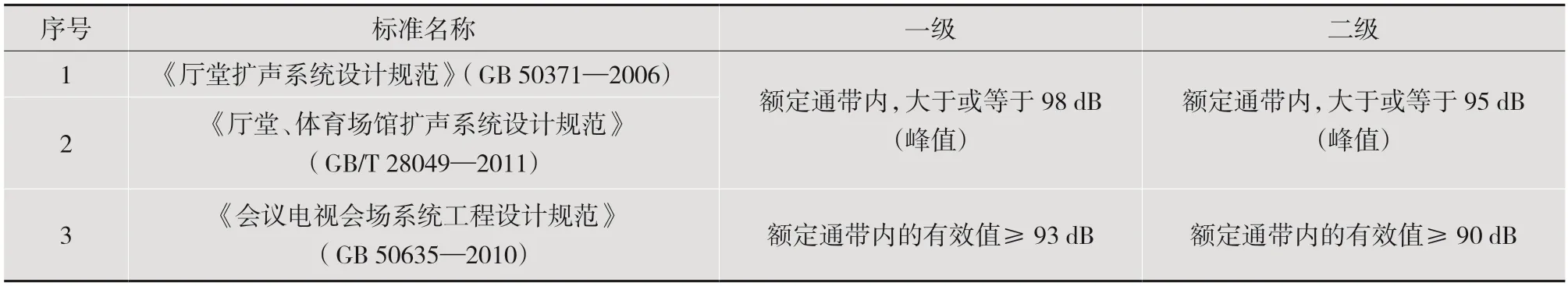

国内现行标准对于最大声压级都有具体的规定。《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371—2006)[2]和《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049—2011)[3]中,最大声压级用峰值表示。在测量时,以峰值因数(1.8~2.2)限制的额定通带粉红噪声为信号源,测得各窄带有效值的平均值后加上峰值因数(5.1~6.8 dB),也就是峰值声压级比有效值(均方根值)声压级高6 dB 左右。

《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中,最大声压级用有效值(均方根值)表示。测得的有效值声压级比峰值声压级低6 dB左右。指标对比如表1 所示。

表1 会议类厅堂最大声压级指标对比表

最大声压级指标用于衡量音频扩声系统所能提供的最大声压数,数值的大小与音频系统的使用功能、造价直接相关。

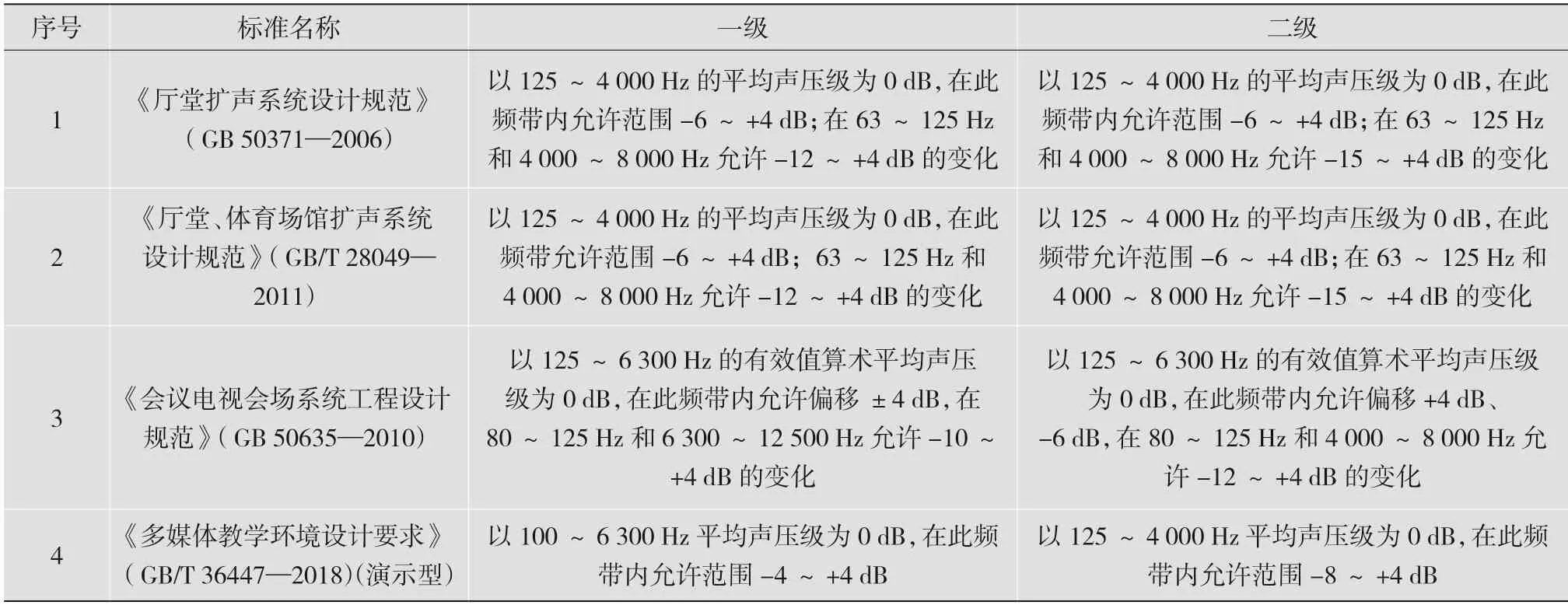

1.2 传输频率特性

传输频率特性也是扩声系统的重要特性指标。根据相关标准的规定,不同类型、不同级别的扩声系统,有不同的传输频率特性指标要求。表2 为会议类厅堂传输频率特性指标对比。

表2 会议类厅堂传输频率特性指标对比

1.3 传声增益

会议类厅堂的传声增益指标对比如表3 所示。由表3 可以看出,《多媒体教学环境设计要求》(GB/T 36447—2018)[4]演示型一级中对于传声增益的要求最高。《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371—2006)的会议类、《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049—2011)的会议类和《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)的传声增益声学特性指标是基本一致的。

表3 会议类厅堂传声增益指标对比表

1.4 声场不均匀度

会议类扩声系统的声场不均匀度目前多以高频来衡量,以1 000 Hz 和4 000 Hz 的声场不均匀度指标为基本要求,基本可以满足设计和使用要求。会议类厅堂声场不均匀度指标对比如表4 所示。

由表4 可以看出,《多媒体教学环境设计要求》(GB/T 36447—2018)演示型中对于声场不均匀度的要求最高。《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371—2006)的会议类、《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049—2011)的会议类和《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)的声场不均匀度声学特性指标是基本一致的,仅《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)相较于另外两个标准的会议类不均匀度指标增加了2 000 Hz 的声场不均匀度指标。

表4 会议类厅堂声场不均匀度指标对比表

1.5 语言传输指数(STIPA)

语言传输指数是音质评价的重要指标,可以反映厅堂或扩声系统的声音传输质量,是评价语言传输系统传输质量的重要依据。会议类厅堂语言传输指数指标对比如表5 所示。

由表5 可以看出,《多媒体教学环境设计要求》(GB/T 36447—2018)演示型中对于语言传输指数的要求最高,其后排序是《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)和《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049—2011)。

表5 会议类厅堂语言传输指数指标对比表

1.6 总噪声级

总噪声级在国内现行标准中有两种定义方式。一种是系统总噪声级,指的是扩声系统达到最高可用增益时,听众区各测量点由扩声系统所产生的各频带的噪声声压级(扣除环境背景噪声影响)平均值,因此在测量时需要扣除环境背景噪声的影响。另一种是总噪声级,指的是扩声系统达到最高可用增益、无有用声信号输入时,听众区各测量点噪声声压级的平均值,包含了扩声设备自身产生噪声和系统所在声环境背景噪声的总和。

会场背景噪声是建筑声学设计的重要内容。噪声控制设计的好坏,直接影响会场背景噪声的数值大小。会议类厅堂总噪声级指标对比如表6所示。

由表6 可以看出,《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)和《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049—2011)的总噪声级中包括背景噪声,要求NR 评价曲线数值相同。《厅堂扩声系统设计规范》(GB 50371—2006)和《多媒体教学环境设计要求》(GB/T 36447—2018)规定的是系统总噪声级(扣除环境背景噪声),其中《多媒体教学环境设计要求》(GB/T 36447—2018)对于系统总噪声级要求最低。

表6 会议类厅堂总噪声级指标对比表

2 会议电视会场系统工程的音频系统声学特性指标

2.1 最大声压级

2.1.1 语言类扩声和音乐类扩声的需求差异性

最大声压级指标是衡量音频扩声系统所能提供的最大声压数,数值的大小与音频系统的使用场所、功能以及造价直接相关。根据本文章节1.1 的内容分析,扩声系统工程的等级(档次)越高,最大声压级指标要求也越高。但是演出类和会议类的扩声系统使用功能不同,对于最大声压级的要求也不尽相同。

用于演出类的扩声系统,应兼具音乐扩声和语言扩声的功能,既要有一定的音乐动态范围,从而达到震撼人心的效果,突出演出的水平,又要有一定的语言清晰度。其中,音乐类扩声的音乐信号峰值因数约为5~7,而一些古典音乐和一些交响乐的信号峰值因数甚至可以达到20。

用于会议类的扩声系统,主要用于语言类扩声,主要需满足语言清晰度的要求,在听闻范围内满足声像一致性、良好的语言清晰度以及听者良好的主观感受,即具备长时间的听觉舒适性即可。其中,语言类扩声的语音信号峰值因数约为3~4,而优秀的播音员语音信号峰值可以达到10。

2.1.2 语言清晰度与声压级的关系

根据国际标准IEC 60268-16[5]文件的介绍,声音的语言清晰度与声压级有密切关系。一般来说,声压级愈高,室内语言清晰度也会愈高,但并非声压级无限增大。

人耳听觉系统在声压级较低或者较高时,敏感度降低。声压级较低时(如20~50 dB SPL),听觉阈值作用导致人耳敏感度降低。当声压级较高(如大于80 dB SPL),掩蔽效应导致人耳敏感度降低。

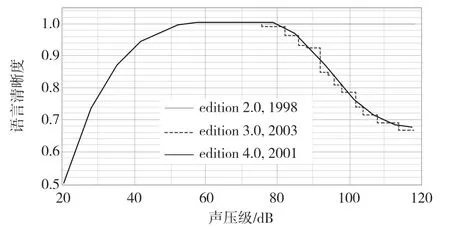

听觉掩蔽功能曲线随IEC 60268-16 标准各版本的发展如下:

(1)1998 年发布的版本,edition 2.0,含固定的听觉掩蔽功能(>80 dB 范围为平直不衰减的曲线);

(2)2003 年发布的版本,edition 3.0,含连续的听觉掩蔽功能(>80 dB 范围为阶梯状衰减的曲线);

(3)2011 年发布的版本,edition 4.0,含连续的听觉掩蔽功能(>80 dB 范围为平滑衰减的曲线)。

标准各版本中,语言清晰度与声压级的关系如图1 所示。从图1 中可清楚地看到,语言清晰度随着声压级的变化存在很大的差异,但是语言清晰度在声压级50~80 dB 之间是基本稳定不变的,而声压级升高到80 dB 以上时,语言清晰度急剧下降。因此,声压级并非越大越好,而是要根据不同的使用场景和要求来确定具体的声压级数值。对于会议系统这种语言类使用的厅堂来说,声压级控制在50~80 dB 时,听闻效果最佳。

图1 语言清晰度与声压级的关系

2.1.3 高声压级的危害

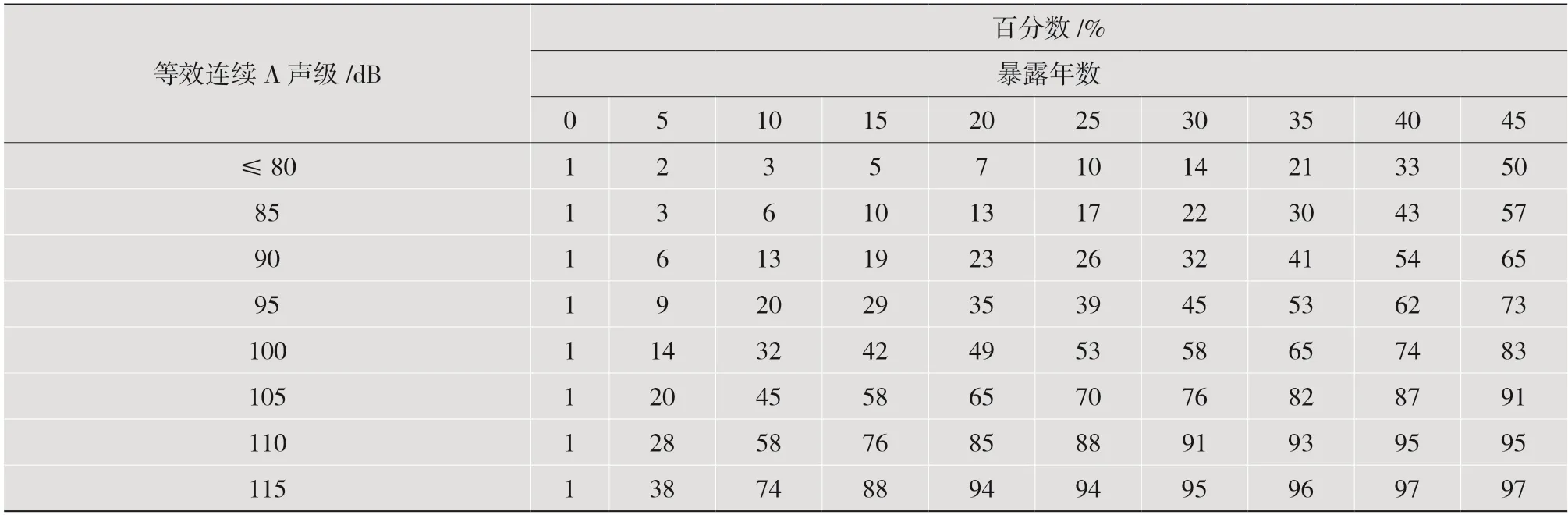

国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)提出的噪声暴露引起听力损伤的百分数(ISO 1999-1975)如表7 所示。

由表7 可以看出,等效连续A 声级≤80 dB 时,暴露年数为45 年时,对应的噪声暴露引起听力损伤的百分数为50%;等效连续A 声级为95 dB 时,暴露年数为30 年时,对应的噪声暴露引起听力损伤的百分数为45%。由此看出,经过常年累月的积累,大声级对听力的损伤较大,同样大声级增加对扩声区域外的干扰也不容忽视。

表7 ISO 提出的噪声暴露引起听力损伤的百分数

2.1.4 盲目追求高声压级的资源浪费

表8 为功率比与分贝的变化关系,可以看出,声压级增加3 dB,功率增加一倍;声压级增加10 dB,功率增加十倍,相应的造价也会极大提高。因此,盲目追求高声压级是对资源的极大浪费,是不可取的。

表8 功率比与分贝变化的关系

2.2 传输频率特性

由于语言扩散系统的传输频率特性在1~2 kHz 保持平直,2~4 kHz 的跌落不大于3 dB/oct(分贝/倍频程),即可保持较高的清晰度。

2.3 传声增益

会议音频系统传声增益的一级指标为125~6 300 Hz 的平均值大于或等于-10 dB,二级指标为125~4 000 Hz 的平均值大于或等于-12 dB。这基本符合实测值和实际使用情况。并且,传声增益在-10~-12 dB,在应用中属于优或良,在工程实践中属于正常水平。

2.4 声场不均匀度

目前,国内会议室设计多选用性能优异的音箱并且都有合理的音箱布置。根据以往会议室的实际测量结果来看,国内会议室的声场不均匀度基本都能满足要求,甚至有些会议室的空间声场不均匀度指标还留有余量。

2.5 语言传输指数

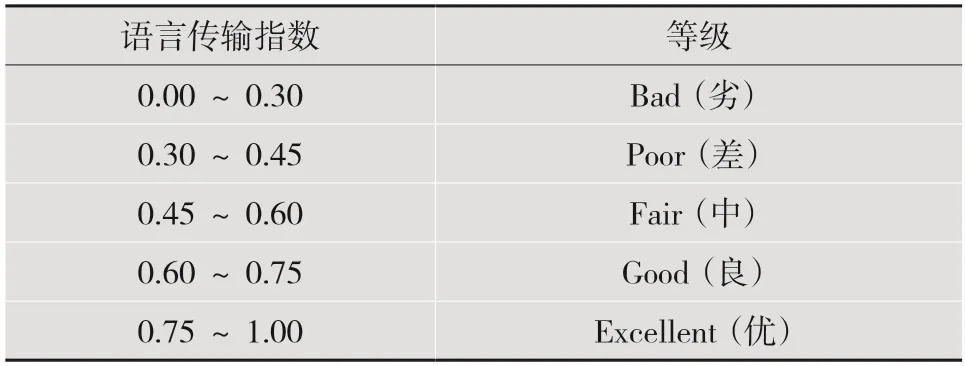

语言传输指数在0~1 之间,按主观感觉分为5 档,如表9 所示。

从表9 可以看出,语言传输指数0.45~0.60为五级评价表的“中”,0.60~0.75 为五级评价表的“良”。从以往一些会议室的实际测量结果来看,语言传输指数大部分在0.50~0.60 之间。

表9 语言传输指数分级对应主观感觉

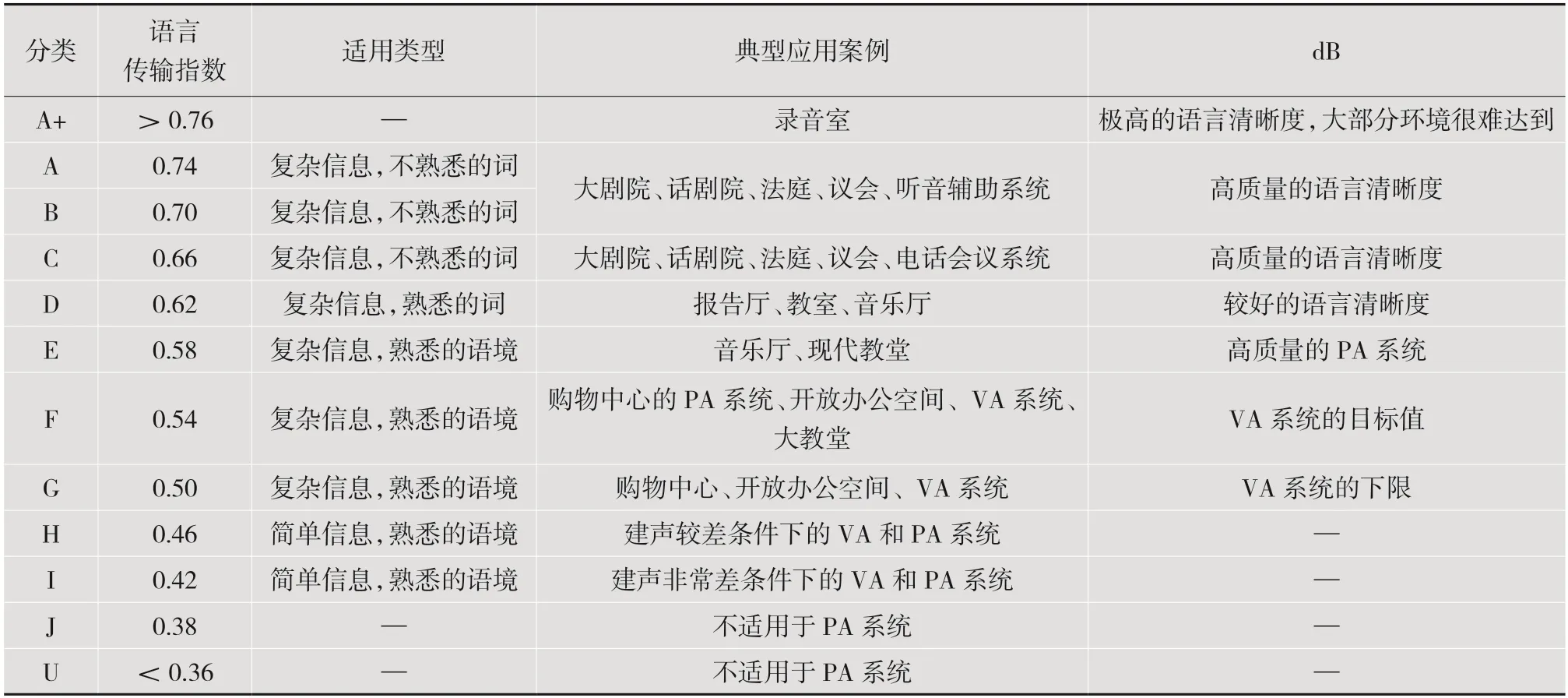

IEC 60268-16 标准规定了语言传输指数与主观评价的对应关系,如表10 所示。

由表10 可以看出,对于“复杂信息,熟悉的语境”,语言传输指数在0.50~0.60 的范围内是合适的。

表10 语言传输指数与主观评价对应关系表

2.6 总噪声级

音频系统总噪声级的一级指标为NR-30,二级指标为NR-35,符合我国的实际情况。

3 音频特性指标建议

3.1 最大声压级

对于室内语言类扩声系统来说,平均声压级约为68~74 dB。根据会场语言扩声系统辅音清晰度损失率的相应计算(即会场混响时间为1.0 s,信噪比大于等于18 dB 情况下时),得出辅音清晰度损失小于15%。也就是在要求辅音清晰度损失小于15%时,会场的信噪比必须大于18 dB。结合会场系统总噪声要求,会场的本底噪声约为30~40 dB,即可推算出会场较佳声场动态的下限约为48~58 dB,与室内语言扩声平均声压级具备10~20 dB 的动态下限。

就语言的动态而言,根据国标《汉语标准频谱》(GB/T 7347—1987),自然状态发音(指既非高喊亦非轻声的发音)的自由场声压级在口前1 m 远处的平均值,男声为67 dB,女声为63 dB。

男生在自由场1 m 处声压级平均值为67 dB,推算在传声器处(距男生嘴巴10 mm 处)的平均声压级为87 dB。结合扩声系统传声增益(按一级指标-10 dB 最大值计算),会场此时的平均有效声压级约为77 dB。

男生长时间讲话的平均功率变化范围约10~91 μW,其平均值为34 μW,换算之后即可得到,最小声压级与平均声压级相差-10.6 dB,最大声压级与平均声压级相差8.5 dB。同样,对于女生,长时间讲话的平均功率变化范围约8~51 μW,其平均值为18 μW,换算之后即可得到,最小声压级与平均声压级相差-7 dB,最大声压级与平均声压级相差9 dB。据此推算,会场具备平均有效声压级的范围在66~85.5 dB。在设计会场平均声压级下限时,还需要考虑会场的不均匀度指标(按一级指标8 dB 计算)。据此估算,会场声压级下限指标能够满足较佳声场动态下限48~58 dB 的指标要求。

在考虑会场声压级上限指标时,需要结合功率放大器的储备功率和语音信号峰值因数等因素,需要一定的冗余量。

对于会议电视会场这种语言类的扩声系统来说,提高声压级并非难事,只需增加扬声器的数量或放大器的功率和数量即可,但是相应的预算造价会随之增加。因此,对于最大声压级的指标,建议在不影响语言清晰度的前提下可以适当地降低,以达到最大的投资性价比,从而满足绿色、节能、环保、舒适、健康的音频系统设计理念。

因此,对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的最大声压级,建议在原先基础上下调3 dB,一级指标和二级指标更改为表11 的建议值。

表11 最大声压级特性指标(建议修订值)

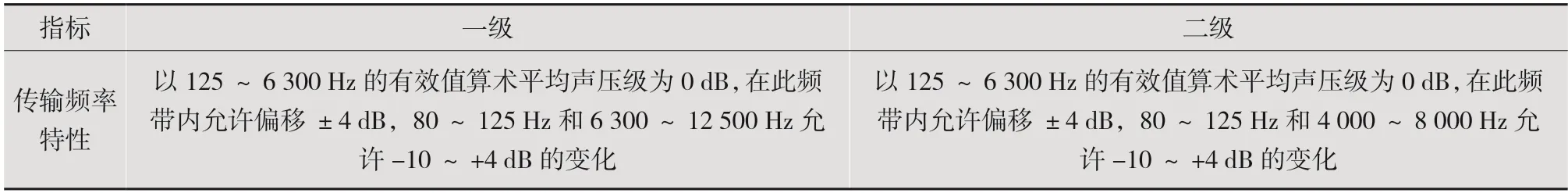

3.2 传输频率特性

对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的传输频率特性指标,建议更改为表12 的建议值。

表12 传输频率特性指标(建议修订值)

3.3 传声增益

对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的传声增益指标建议不作变更。

3.4 声场不均匀度

对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的声场不均匀度,建议在原先基础上上调2 dB,一级指标和二级指标更改为表13 的建议值。

表13 声场不均匀度特性指标(建议修订值)

3.5 语言传输指数

对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的语言传输指数指标,建议不作变更。

3.6 总噪声级

对于《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)中规定的总噪声级指标,建议不作变更。

4 结语

《会议电视会场系统工程设计规范》(GB 50635—2010)历经多年的考验和实践,已广为本行业所采用。行业相关人员应该在设计、施工、调试和使用过程中结合主观听音试验不断总结经验,以此不断修正完善标准,以扩展其使用范围。