基于历史数据探究气候变暖对我国瓜实蝇物候的影响

蔡普默,赵梦婷,宋蕴哲,孟李涛,季清娥,林 嘉,李焰焰,聂传朋

(1.武夷学院茶与食品学院园艺系 福建武夷山 354300; 2.生物农药与化学教育部重点实验室·闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室·福建农林大学作物病虫生物防治研究所 福州 350002)

以大气CO等温室气体浓度升高而造成的环境温度升高现象为主要特征的“全球气候变化”已成为各国政府、科研工作者、新闻媒体及公众最关注的环境问题。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)指出,从1880 年到2012 年,全球平均气温上升了0.72 ℃,平均上升速度为每10 年上升0.12 ℃。我国是全球气候变暖最显著的国家之一,1951 年至2021 年,我国平均气温每10 年的增速为0.26 ℃,高于同期全球平均升温水平(0.15 ℃/10 年)。

昆虫作为数量、种类最多的动物,同样也受到气候变暖的影响。国内外众多学者的研究已明确,气候变暖使害虫的发育速度加快、世代增多、危害时间提前,导致害虫暴发的强度和频率增加,增加了害虫防控的难度。此外,害虫为适应全球气候变暖,向高纬度和高海拔地区迁移扩散,导致其发生范围扩大。害虫、寄主植物、天敌等不同营养级生物对全球气候变暖的响应不同,改变了植物-害虫-天敌三者发生时间与空间格局,原有的三层营养级之间的内在关系和平衡格局也发生变化,进而引起寄主植物的抗性和天敌所发挥的作用发生改变,致使一些害虫发生严重,而一些害虫发生减缓甚至灭绝。由此可见,揭示全球气候变暖对昆虫影响的生态学机制,对气候变暖大背景下的农林重大害虫可持续综合防控新技术和新方法的研究具有重大意义。

瓜 实 蝇[(Coquillett)]属双翅目(Diptera)实蝇科(Tephritidae)镞实蝇属(),是我国进境植物检疫性害虫和重点管控的外来入侵生物。瓜实蝇是一种重要的果蔬害虫,严重危害苦瓜、黄瓜、西瓜、南瓜等100 余种寄主作物。目前,瓜实蝇广泛分布于亚热带30 多个国家和地区。据报道,瓜实蝇最早于1985 年在我国深圳口岸由香港输入内地的白瓜中截获,后在深圳、上海、海口、昆明和江门等口岸被多次截获。目前,瓜实蝇在我国主要分布于福建、广东、广西、江苏、海南、云南、四川等地,对当地的果蔬生产造成较大威胁。研究表明,未来的气候变化会促使该害虫在国内的适生范围北移,且适生区面积增加,危害程度加重。孙宏禹等基于@RISK 软件和随机模拟方法对瓜实蝇给我国苦瓜产业造成的经济损失进行评估,结果表明,在防治的情况下,瓜实蝇每年给我国苦瓜产业可能造成的直接经济损失达141.6 亿元;而在不防治的情况下,损失则高达234.8 亿元。

当前实蝇的防治手段主要有农艺防治、化学防治、诱杀成虫和生物防治等,实蝇物候学是科学合理制定及实施不同防治方案的重要参考。在全球气候变化的背景下,实蝇物候可能会根据气候变化做出适应性的改变,现有防控措施的防治效果也会受到相应的影响。因此,探究实蝇对气候变暖的物候响应对制定科学、有效的防控措施具有指导意义。由于气候变暖的长期性和缓慢性,使得这项研究工作通过田间实地实时调查的难度和工作量增大,可行性不高。在地中海地区,Gordo 等基于橄榄实蝇50 年的监测数据和同期的气候数据,通过多元线性回归分析发现在1975 年后橄榄实蝇的始见期显著提前,而1975 年前始见期则延迟,但橄榄实蝇的始见期整体呈提前趋势。借鉴前人的研究结果和方法,笔者收集了瓜实蝇历年来在国内的发生情况与发生地区的温度等资料,通过分析田间成虫始见期和种群高峰期年际变化情况、发生地区温度变化情况及二者的线性关系,实证研究了瓜实蝇对气候变暖的田间物候响应。该研究旨在深入了解气候变暖对害虫物候学的影响,为优化瓜实蝇的防控方案提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 瓜实蝇发生数据收集与处理

中国知网数据库是目前收录最广泛、最全面的中文期刊数据库。因此,笔者研究中的瓜实蝇发生数据来源于中国知网数据库的文献记录。在检索知网数据库时,以物种拉丁学名或中文名为主检索词,如瓜实蝇、针蜂、瓜蛆、、;再分别结合其他检索词如种群动态、高峰、越冬和发生。为保证检索结果的全面性,多次使用以上词条的不同组合进行检索,将所需的瓜实蝇发生数据从文献中提取出,汇总整理后,建立瓜实蝇发生数据库。瓜实蝇为多化性昆虫,世代重叠严重,以老熟幼虫化蛹越冬。笔者将田间首次监测到成虫的日期作为始见期,以田间诱集虫量达最大值的日期为种群高峰期。由于国内文献记录的瓜实蝇始见期和种群高峰期皆始于2001 年,因此本研究瓜实蝇物候数据研究周期设定为2000 至2020 年。

为了使物候指标数据标准化,在文献中常使用一些较为模糊的时间概念,如7 月下旬、8 月中旬等,以取中间值的方式将模糊的时间量化。例如,上旬为每月前10 d,取5 日;中旬为每月11—20日,取15 日;下旬为每月最后10 d 或9 d,取25日。若时间跨度较广取中间值,如4 月20 日至5月6 日,取中间值4 月28 日。在部分文献中,记录了同一地区不同观测点对瓜实蝇的观测值,则取这些值的均值作为该地区的观测值。笔者的研究将瓜实蝇物候数据量化为数字,以发生时间与当年1月1 日之间相差的天数表示。例如1990 年在广州地区记录的瓜实蝇种群高峰期为10 月1 日,该日期与当年1 月1 日之间相差的天数为273 d,则1990 年广州地区瓜实蝇的种群高峰期以273 表示。

1.2 气象数据获取与分析

笔者所使用的气象数据均来自于中国气象数据网(http://data.cma.cn/),数据集为中国国际交换站地面气候标准值日值数据集、月值数据集及年值数据集。根据汇总的瓜实蝇发生年限和地区,选择瓜实蝇发生较为集中的区域,将发生区域划分为华南(广东省、广西壮族自治区和海南省)、华东(江苏省、浙江省、福建省、江西省)、华中(河南省、湖南省和湖北省)、西南地区(贵州省、四川省和云南省)及全国范围。随后,计算各地区的年平均温度,并通过线性回归分析各地区气温随年份的变化趋势,是气候变暖还是变冷,这种变化的趋势是否显著。

1.3 数据处理和分析

分别对华南、华东、华中、西南地区及全国范围内瓜实蝇成虫的始见期和种群高峰期进行线性回归分析,得出各个地区几个物候指标的年际变化情况。其中,回归系数为负值表明物候期在年际间有提前趋势,若为正值则说明有延迟趋势,且回归关系显著则说明提前或延迟趋势显著,反之则表示趋势不显著。再用同样的方法对不同地区瓜实蝇物候期与涉及地区年均温进行线性回归分析,得出物候期变化与气候变暖之间的关系。数据分析使用SPSS 软件(Windows 20.0 版)。

2 结果与分析

2.1 基于中国知网瓜实蝇在我国的物候记录情况

经检索并剔除不相关文献后,共得记录有瓜实蝇物候数据的相关中文文献54 篇,文献主要来源于《植物保护学报》《植物保护》《环境昆虫学报》《中国植保导刊》《植物检疫》《广东农业科学》《湖南农业科学》《安徽农业科学》《西南农业学报》等期刊及福建农林大学、广西大学等高校硕士和博士毕业论文,经整理后获瓜实蝇物候记录情况见表1。

表1 瓜实蝇在我国的物候记录情况

2.2 我国瓜实蝇发生危害区气候变化情况

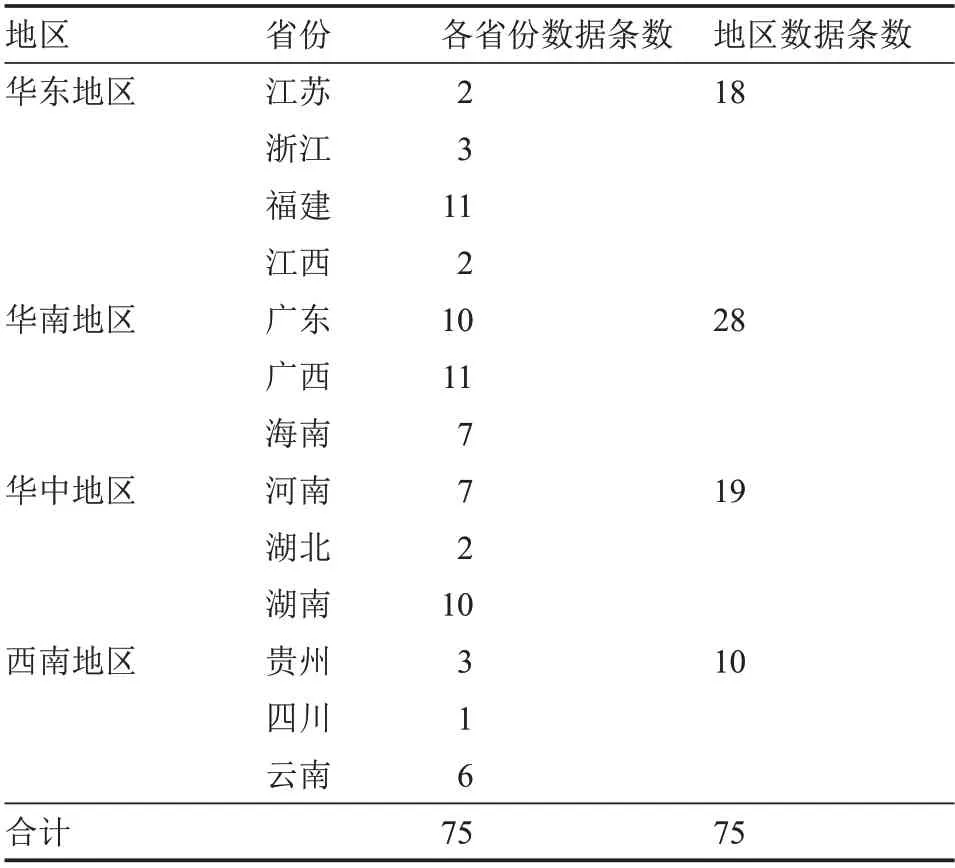

自1990 年以来,华东地区(除山东省和安徽省)、华南地区、华中地区、西南地区(除西藏地区)及全国范围的年均温均呈上升趋势。其中,华东地区升温趋势最为明显,1990 年该地区的年平均气温为17.748 ℃,2020 年为19.244 ℃,30 年间上升了1.496 ℃,年平均升温速率达(0.035±0.006)℃(图1-d)。华南地区的年平均升温速率为(0.018±0.007)℃(图1-a),华中地区的年平均升温速率为(0.023±0.007)℃(图1-b),而西南地区的年平均升温速率为(0.026±0.006)℃(图1-c)。在这30 年间,我国年均气温以(0.026±0.006)℃的速率显著上升(图1-e)。

图1 1990—2020 年间我国瓜实蝇物候记录区的年均温变化情况

2.3 瓜实蝇成虫田间物候变化情况

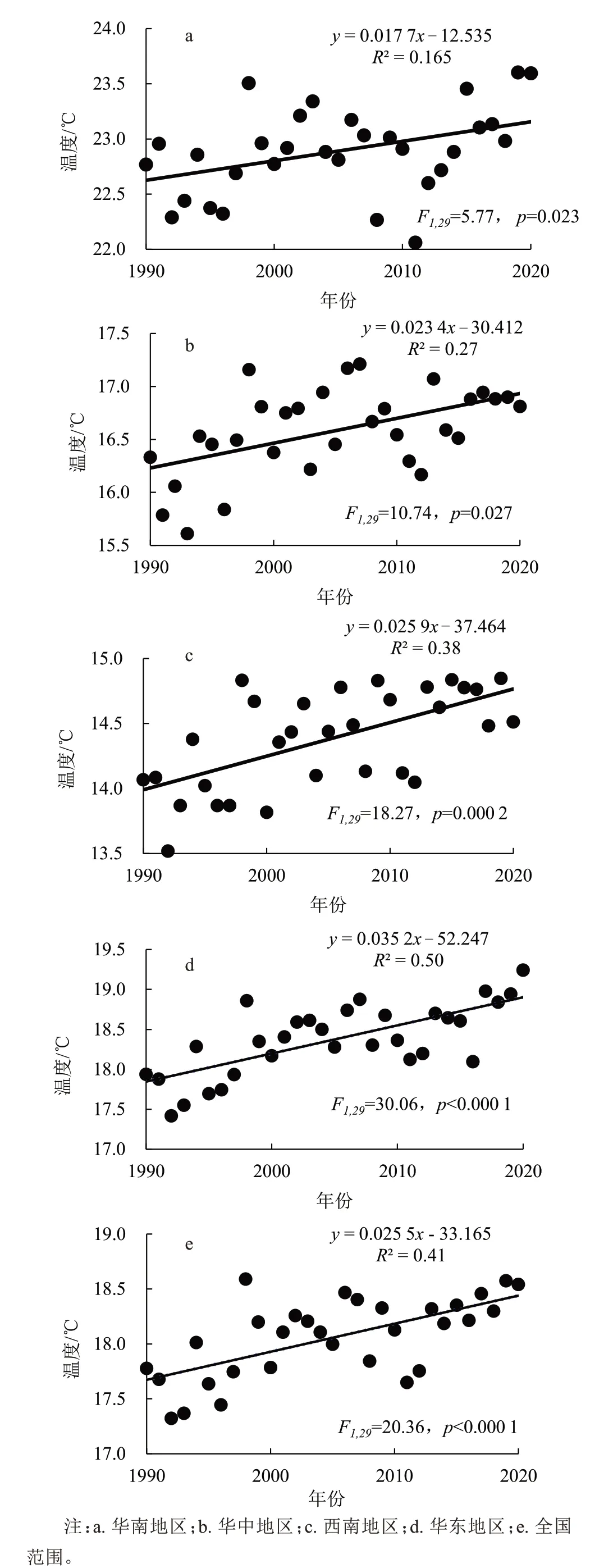

2.3.1 我国不同地区瓜实蝇成虫田间始见期变化情况 从图2-a~c 可以看出,华南、华中、西南地区瓜实蝇历年平均始见期分别为4 月28 日、5 月24日和4 月8 日。通过一元线性回归分析,发现这3个地区瓜实蝇始见期和年份皆呈正回归关系,说明年际间瓜实蝇始见期在这些地区延迟了,仅华中地区延迟趋势达显著水平。华南、华中、西南地区瓜实蝇成虫始见期平均每年分别延迟3.489、5.270、1.987 d。由图2-d 可以看出,华东地区瓜实蝇历年平均始见期为5 月7 日,该地区始见期和年份呈负回归关系,说明年际间华东地区的瓜实蝇成虫始见期提前了,但未达显著水平,平均每年约提前3.251 d。从图2-e 看出,全国范围瓜实蝇历年平均始见期为5 月4 日,且始见期随年份的推移显著延迟,平均每年推迟约3.054 d。

图2 我国瓜实蝇成虫田间始见期年际变化情况

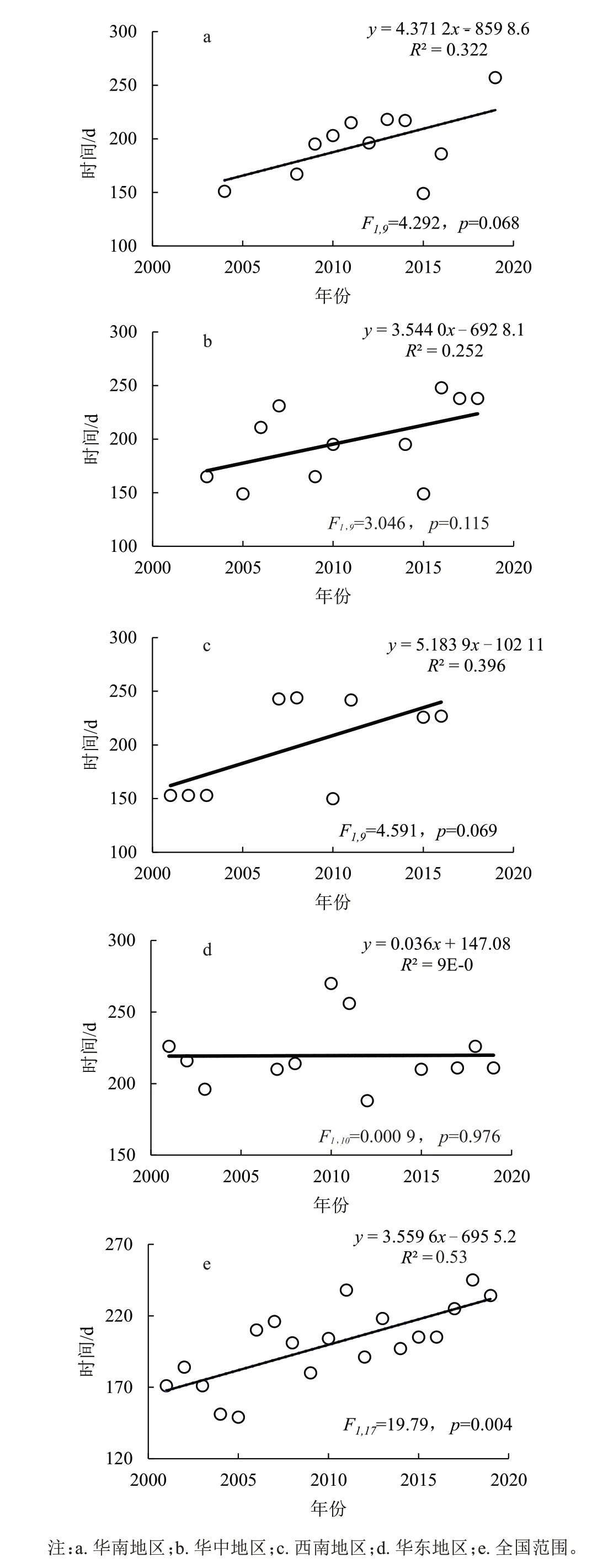

2.3.2 我国不同地区瓜实蝇成虫田间种群高峰期变化情况从图3-a~d 可以看出,华南、华中、西南、华东地区瓜实蝇历年平均种群高峰期分别为7月15日、7月18日、7月18日和8月8日。通过一元线性回归分析,发现这4个地区瓜实蝇成虫种群高峰期和年份皆呈正回归关系,说明年际间瓜实蝇成虫种群高峰期在这些地区延迟了,且皆未达显著水平。华南、华中、西南和华东地区瓜实蝇种群高峰期平均每年分别延迟4.371、3.544、5.184、0.036d。从图4-e可以看出,全国范围瓜实蝇历年平均种群高峰期为7月26日,且年际间瓜实蝇种群高峰期在我国显著延迟了,平均每年约延迟3.560d。

图3 我国瓜实蝇成虫田间种群高峰期年际变化情况

2.4瓜实蝇成虫田间物候对气候变暖的响应

2.4.1瓜实蝇成虫田间始见期对气候变暖的响应通过对4个地区瓜实蝇成虫始见期和对应年份的年平均温度进行回归分析,发现华南和华中地区瓜实蝇始见期和年均温呈正回归关系,说明瓜实蝇始见期在这2 个地区随年均温提升呈现延迟的趋势,但未达显著水平(图4-a~b)。若华南和华中地区年均温提高0.1℃,当地瓜实蝇始见期分别推迟2.242 d 和6.388d。此外,西南和华东地区瓜实蝇始见期与年均温呈负回归关系,表示随年均温增加,这2 个地区的瓜实蝇始见期呈提前趋势,但也未达显著水平(图4-c~d)。若西南和华东地区年均温提高0.1℃,当地瓜实蝇始见期分别提前1.021d 和3.082 d。从图5 e 可以看出,瓜实蝇始见期在全国范围内与年均温呈显著正回归关系,表明瓜实蝇始见期在我国随年均温增加呈显著延迟趋势。若全国年均温提升0.1℃,瓜实蝇成虫始见期推迟4.913d。

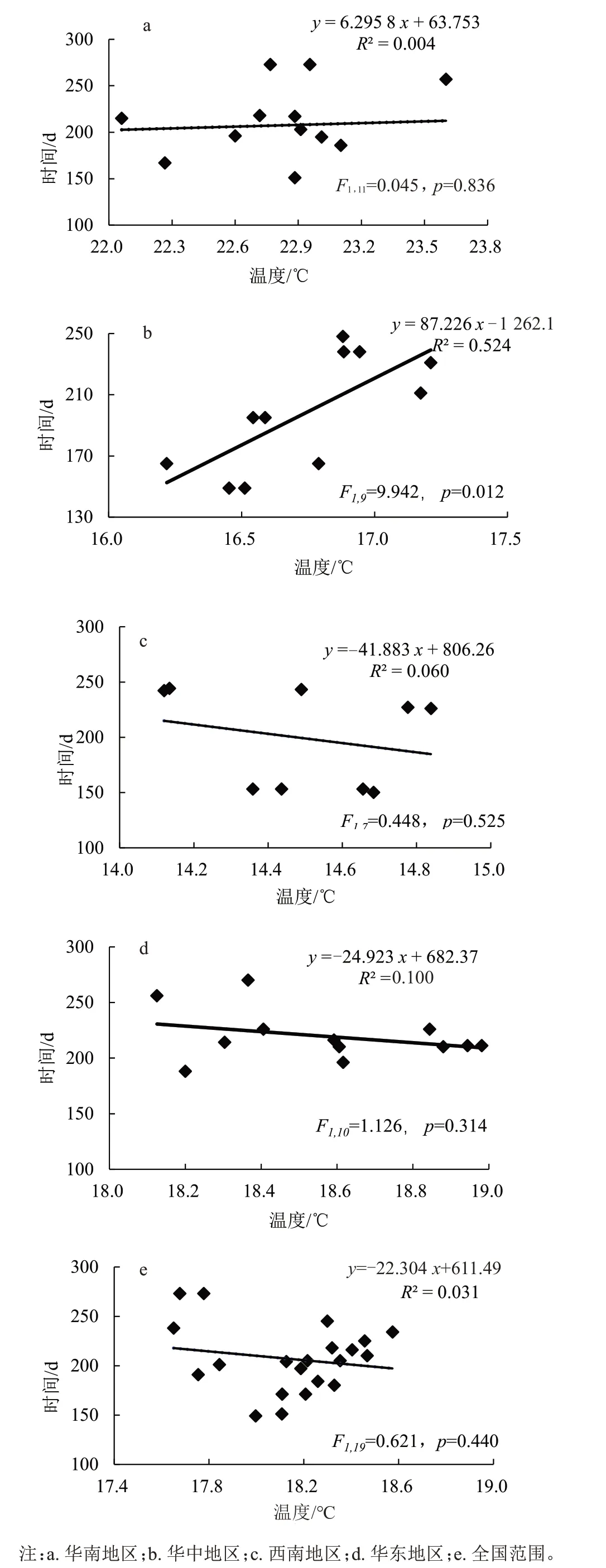

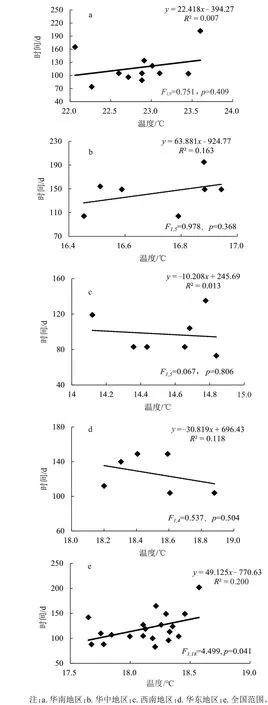

2.4.2瓜实蝇成虫田间种群高峰期对气候变暖的响应由图5-a~b可得,华南和华中地区瓜实蝇种群高峰期与年均温呈正回归关系,即瓜实蝇种群高峰期在这2个地区随年均温提高呈延迟的趋势,但华南地区的变化未达显著水平,而华中地区则达显著水平。若华中和华南地区年均温提高0.1℃,当地瓜实蝇种群高峰期推迟8.723d 和0.630d。随年均温提高,西南和华东地区的瓜实蝇种群高峰期和年均温呈负回归关系,即这2个地区瓜实蝇种群高峰表现出不显著的提前趋势(图5-c~d)。若华东和西南地区年均温提高0.1℃,当地瓜实蝇成虫种群高峰期分别提前2.492d 和4.188 d。从图5-e 可以看出,瓜实蝇种群高峰期在全国范围内与年均温呈负回归关系,说明瓜实蝇种群高峰期在我国随年均温提升呈提前趋势,但趋势不显著。若全国年均温提高0.1℃,则瓜实蝇种群高峰期在我国提前2.230d。

图5 我国瓜实蝇成虫种群高峰期对气候变暖的响应

图5 我国瓜实蝇成虫种群高峰期对气候变暖的响应

3 讨论与结论

年均温显著升高是气候变暖最明显的特征,自国内有瓜实蝇物候数据记录以来,我国及该害虫危害的几个重要区域的年均温以不同速率上升。近30 年来,我国增温趋势明显,气温年均增速为0.026 ℃,高于同期全球气温年均增速。由此可见,我国是全球气候变暖特征最显著的国家之一。昆虫物候变化是其响应气候变化最明显的现象之一,国内外众多研究证实绝大多数害虫由于气候变暖生长发育速率加快,羽化和首次飞行提前,导致危害期提前,并且每年代数增多,使得有害生物发生强度和暴发频率增加,害虫防治的难度亦增加。然而不同种类昆虫或同种昆虫不同性别对气候变暖的响应存在差异。在1976—1998 年间,红襟粉蝶()和红蛱蝶()田间始见期分别提前17.5、36.3 d。

基于文献记载的瓜实蝇田间物候数据及对应年份的温度数据,笔者研究发现,随着年份的推移,国内瓜实蝇的田间种群始见期和高峰期显著延迟,且种群高峰期比始见期平均每年多推迟0.506 d。由于瓜实蝇种群终见期的文献记录少,因此无法对瓜实蝇种群终末期进行分析,进而无法确定瓜实蝇在田间的整个发生期是延长或缩短。不过可以明确的是,瓜实蝇在田间始见成虫活动到种群增长至峰值的这段时间(可称为种群增长阶段)延长,且总体上推迟了。通常,每年春季3—4 月份气温达10 ℃以上,越冬瓜实蝇蛹便开始羽化成成虫,7~14 d后成虫便开始交配,在寄主作物上产卵繁衍后代,即瓜实蝇在羽化7 d 后内便可开始为害寄主植物,瓜实蝇始见期至种群高峰期的这一阶段是危害瓜果的重要时期。因此,笔者认为近20 年来国内瓜实蝇在田间的危害期有延长且加重的态势。

此外,瓜实蝇在我国不同地区田间物候的年际变化情况存在差异,比如,华南、华中、西南地区瓜实蝇始见期平均每年分别延迟3.489、5.270、1.987 d,而华东地区的瓜实蝇始见期平均每年约提前3.251 d;华南、华中、西南和华东地区瓜实蝇种群高峰期平均每年分别延迟4.371、3.544、5.184、0.036 d。由此可见,华南、华中和西南地区瓜实蝇种群增长阶段整体呈现不同程度的推迟,而华中地区瓜实蝇种群增长时期缩短。原因可能是国内不同地区影响瓜实蝇生长发育及种群动态的生物条件(食物资源、天敌资源等)和非生物条件(温度、光照、湿度等)不同。这也是在我国年均温逐年升高的背景下,瓜实蝇种群高峰期随年际变化情况与随温度升高变化情况不一致的主要因素。例如,不同地区种植的主要瓜果种类和品种不同或瓜实蝇在不同地区偏好危害的作物不同,不同寄主瓜果的物候期存在差异,进而也影响瓜实蝇的田间发生情况。又比如,在海南省儋州市,李磊等发现瓜实蝇在苦瓜园发生高峰期集中于8 月,而瓜实蝇在混种有杧果、黄皮、人心果及零星的杨桃和莲雾的果园中于7 月达到种群高峰期。

气候变暖对昆虫发生期和种群动态造成直接影响的生态学基础是温度升高改变了昆虫发育历期、存活率及繁殖能力等重要生活史参数。已有研究表明气候变暖加速昆虫各虫态的发育,使得物候期提前,如始见期、迁飞期和种群高峰期。但也有例外,如Gordo 等发现与瓜实蝇同属实蝇科的橄榄实蝇始见期于1975 年前呈延迟的态势,随后则提前,但50 年间该害虫初始发生期总体上提前,西方蜜蜂()和菜粉蝶()的始见期也表现出相同的气候变化响应模式。笔者研究发现随着年均温升高,瓜实蝇在华南和华中地区的始见期和种群高峰期也出现延迟趋势。Dingemanse 等认为昆虫物候变化是由温度和影响其幼虫发育或成虫存活的其他环境因素的改变而引起的综合效应,且除温度之外的环境因子可能会削弱由温度提升造成的物候提前,以致于昆虫物候延迟。此外,在华东和西南地区瓜实蝇的始见期和种群高峰期皆提前,且瓜实蝇在全国范围内的始见期显著延迟了,但种群高峰期提前。由此可见,瓜实蝇在不同地区对气候变暖的物候响应模式也不相同。

不同地区瓜实蝇对气候变暖的物候响应差异还体现在相同年增温率下不同地区的瓜实蝇物候期改变速率不一致。例如,各地区的年均温提高0.1 ℃,瓜实蝇在华东地区始见期提前3.082 d 且种群高峰期提前2.492 d,说明在该地区瓜实蝇发生提前且种群增长期延长;在华南地区,瓜实蝇始见期延迟2.242 d 且种群高峰期延迟0.630 d,表明其在华南地区发生延迟且种群增长期缩短;在华中地区,瓜实蝇始见期延迟6.388 d 且种群高峰期延迟8.723 d,说明该害虫在该地区发生延迟且种群增长期延长;瓜实蝇在西南地区始见期提前1.021 d 且种群高峰期提前4.188 d,说明瓜实蝇在该地区发生提前且种群增长期缩短;在我国瓜实蝇发生区,其始见期延迟4.913 d 且种群高峰期提前2.230 d,说明瓜实蝇在我国发生延迟且种群增长期缩短。综上,气候变暖对我国瓜实蝇物候产生的影响具有空间异质性,与前人的研究结果一致。Wu 等发现我国新疆南部近60 年的增温速率高于新疆北部,使得桃蚜()、棉蚜()和麦长管蚜()在我国新疆南部的初见期和迁移期早于新疆北部,他们认为气候变暖对蚜虫物候的影响具有空间异质性。

全球气候变化对昆虫的作用是长期的生态效应,除了能改变瓜实蝇物候期之外,还可能扩大害虫地理分布区,增加向两极或高海拔地区扩散的机会,协助其向新领地入侵定殖,扩大害虫的寄主范围。前人的研究表明,未来气候变暖促使瓜实蝇在我国的适生区向北扩散,且适生面积扩大,潜在的危害更为严重。此外,气候变暖可能通过食物链扰乱瓜实蝇-寄主植物-天敌的种间物候同步性,有可能会产生以下结果:气候变暖降低瓜实蝇和其对应天敌的物候匹配性,瓜实蝇失去天敌的制约而暴发成灾;气候变暖可能加强相应天敌的控害效能而进一步限制瓜实蝇种群增长;气候变暖削弱瓜实蝇与寄主植物的同步性,若瓜实蝇对与寄主同步性削弱有很强的适应能力,通过调节其田间种群物候发生期来恢复与寄主植物的同步性,这可能是瓜实蝇物候期随气候变暖改变的原因之一;若瓜实蝇对与寄主同步性削弱的适应能力不强的话,有可能致使瓜实蝇转移寄主危害,扩大瓜实蝇的寄主范围;气候变暖通过影响昆虫的取食总量和取食速率,进而改变瓜实蝇的危害程度;气候变暖可能会影响害虫的发育速率、生殖能力和存活率,使得其田间种群密度发生改变。上述都是在全球气候变暖背景下防控瓜实蝇所需考虑的,也是未来昆虫应对气候变暖响应研究的重点。

笔者基于文献中的瓜实蝇发生数据和同期气候数据建立回归模型进行的分析,有助于探究气候变暖对昆虫的长期效应。然而笔者的研究具一定的局限性,例如,不同文献中瓜实蝇田间调查方法不同而造成系统误差大,数据质量可能不高,如谢思伟等发现利用诱蝇酮和诱蝇醚实蝇引诱剂在苦瓜园中6 月上旬即可诱捕瓜实蝇成虫,而黄板则需在7 月上旬。此外,某些历史文献提供的时间信息较模糊,时间的量化存在不确定性。因此,为减少文献数据不确定性带来的影响,必须仔细收集、标准化处理和分析数据。全球气候变暖的特征不仅是均温提升,还包括最高温升高、日温度积累、昼夜温差变化,以及伴随着如CO浓度升高、O浓度提升等其他因素。笔者的研究仅考虑瓜实蝇对年均温提升的物候响应,气候变暖的其他特征引起昆虫的物候响应仍缺乏有效探索。因此,今后需综合分析多个环境气候因素对昆虫的影响,才能准确掌握未来全球气候变化背景下昆虫灾变规律及对害虫的发生提出准确预警。尽管如此,笔者的研究将为今后更多其他生物类群和地理区域探索相似的科学问题提供参考。