精细化导向的智慧城市建设研究

——以上海市为例

纪汉霖,刘雨欣

(上海理工大学管理学院,上海 200093)

0 引言

上海拥有2 487 万常住人口,人口密度达到3 830 人/km2,交通线路众多,城市治理情况复杂。研究如何在上海智慧城市建设中进行精细化管理大势所趋。

目前,许庆瑞等[1]指出智慧城市是整合各种城市功能的综合体,目的是实现经济社会环境的可持续发展。王广斌等[2]认为需要以人为本,利用技术进步建设智慧城市。Garau 等[3]认为地方政府应将智慧城市视为管理问题,加速智慧城市建设。甄峰等[4]认为智慧城市建设要从公共利益及需求出发,制定科学、理性的顶层设计方案。陈德权等[5]认为我国智慧城市建设顶层设计目前仍存在技术、制度等各方面问题,还需要进一步完善。郑明媚等[6]指出要积极整合力量,动员社会主体参与智慧城市的顶层设计和建设与运营当中,共同研究符合本地智慧城市的行业应用模式。

目前,已有大量学者对智慧城市的内涵进行积极探索,但仍然未能完善智慧城市的理论基础。为此,本文从建设智慧城市的目标导向出发,指出城市管理精细化程度应当作为智慧城市顶层设计理念的一部分。同时,分析智慧城市技术在社区管理、交通管理等场景中的应用是否合理,为完善智慧城市理论及相关技术的应用场景化设计提供理论基础。

1 相关技术

近年来,建设智慧城市已成为我国大、中城市优化城市公共服务、推进成为新型城镇化和打造宜居城市的重要抓手,但在数据获取、处理等方面仍存在诸多问题亟待解决。为此,本文提出“互联网+城市管理”方案解决城市精细化管理中存在的相关问题。其中,“互联网+”策略是互联网思维的一种实践成果,是将现代信息通信技术和互联网平台与传统行业的深度融合。

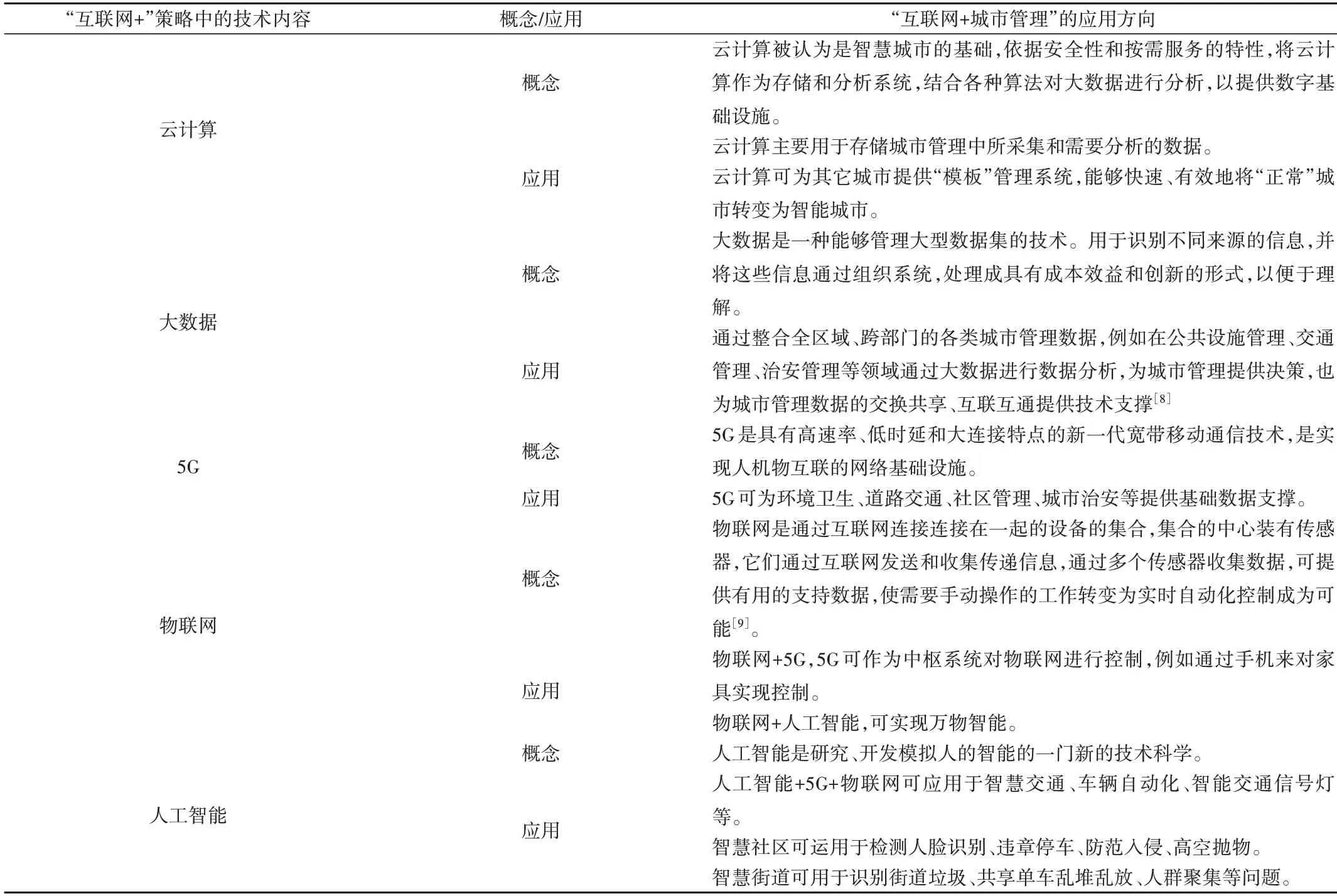

如图1 所示,目前信息技术包括人工智能、大数据、云计算、物联网、5G、移动互联网技术等,具体内容见表1。在信息和通信基础设施方面,国内拥有全方位移动通信网络,完整的ICT(信息技术和通信技术)产业链和丰富的人才储备,应高效利用这些信息技术和互联网平台优化社会资源配置[6],推动传统行业升级转型,使其适应当下社会发展的新要求。

Fig.1 Internet plus strategy图1 “互联网+”策略

上海市一方面积极响应国家战略性新兴产业发展战略的号召,全面推动大数据、云计算等互联网技术发展,在互联网技术上已形成了自身的独特优势[7];另一方面由于上海市人口、交通线路众多,城市治理情况复杂等因素要求上海市必须探索更为高效的城市管理方式以解决交通问题。

此外,本文在探讨“互联网+”如何推动城市的精细化和智能化发展过程后,通过新一代信息技术,利用上海市在信息、通信等基础设施上的优势,以服务市民为中心,提升城市精细化、政府管理效率和人民生活满意度。

Table 1 The concept of"Internet+"related technologies and the application direction of urban fine management表1 “互联网+”相关技术概念及城市精细化管理应用方向

1.1 人工智能

上海市《关于建设人工智能上海高地构建一流创新生态的行动方案(2019-2021 年)》规划了人工智能产业的8个主要领域,其中包括智能识别、智能芯片制造、智慧医疗等。

目前,AI 技术在上海市城市管理主要应用在以下两个方面:利用人脸识别对社区重点人员进行筛选管理,并记录其行踪轨迹,实现精细化社区管理;利用AI 识别街道场景进行垃圾识别、车辆识别等。

1.2 5G领域

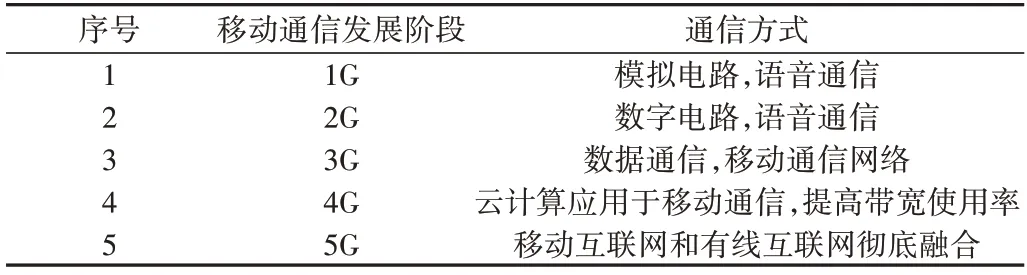

从1G 发展到5G,不仅仅体现在网速上的提升,更是互联网和“互联网+”技术不断融合的过程。如表2 所示,5G通信网络现已广泛应用于智慧城市、智慧医疗等领域。

Table 2 Development history of mobile communication network表2 移动通信网络发展历程

据2020 年4 月份国家无线电办公室统计,上海已建成的5G 基站数量超过北京,排名国内第一。《上海5G 产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021 年)》提出要将5G与城市管理相结合,将5G 应用到环境、交通、社区、治安等方面。具体应用领域如图2所示。

Fig.2 5G applied in the field of urban fine management图2 5G应用于城市精细化管理的领域

1.3 移动互联网

移动互联网是移动通信网络与互联网的结合,智能移动终端及移动网络是移动互联网的基础,具有即时性特点。目前,人工智能、5G 等技术已广泛应用于移动互联网中,将人工智能内化为基础技术,促进云端协同发展。

1.4 物联网

物联网是一项通过互联网访问各种硬件设备以搜集数据的技术,这些设备包括智能传感器、监控设备、AI 程序、执行器等,它们可用于监测和控制城市运行,例如预测天气、监测碳排放等。

目前,物联网在智慧城市建设中主要运用于交通、监控等方面,将物联网、5G 技术及人工智能AI 相结合,对收集的数据进行及时分析和共享,提高城市交通运行效率[10]。

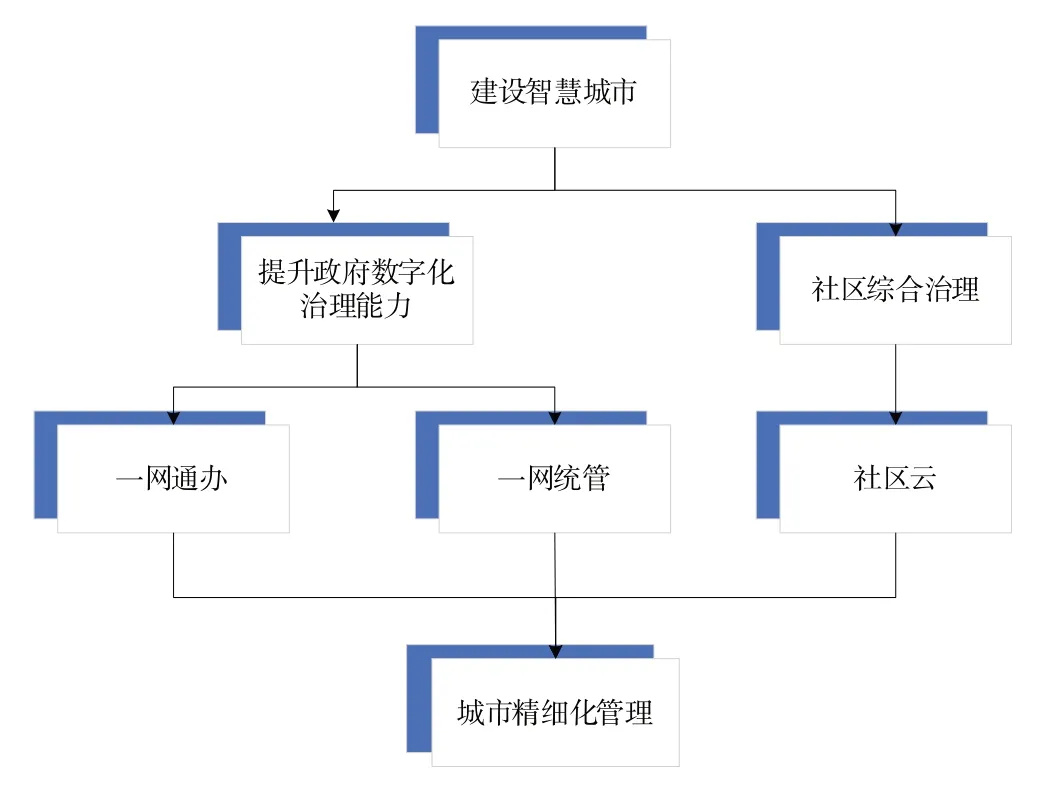

1.5 “两网一云”数字化管理

上海使用云计算、大数据等技术手段,重点推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”及社区管理“社区云”,简称为“两网一云”(见图3)。建设目的在于让城市治理更科学化、精细化和智能化[11-12]。

Fig.3 Two networks and one cloud图3 两网一云

2 城市管理精细化问题分析

虽然,上海在智慧城市建设中已取得了一定的成效,但仍从生活中能够发现问题。例如,在交通管理领域,对虹口和杨浦区交警各支队进行问卷调查,获得了94 份有效问卷,形成了《上海市交通管理精细化管理现状调研》报告。对杨浦延吉社区、大桥社区等一线相关人员进行调查访问,获得了297 份有效问卷,在对问卷数据进行统计、分析、总结后形成了《上海市社区管理精细化管理现状调研》报告。

通过分析调研问卷后发现,上海市在交通和社区精细化管理中主要存在缺乏技术支持、管理者自身对目标认识不足、基层管理者人手不足等问题。为进一步分析问题存在的根本原因,本文将从基础设施技术、管理、居民群众3个方面分析上海市精细化管理存在的问题。

2.1 基础设施和技术

城市精细化管理要求综合运用市场、法律、行政、社会自治等手段,形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式[13],但目前主要存在以下两个方面的问题:

(1)基础设施落后。基础设施是智慧城市管理运行的重要载体,在一定程度上影响城市精细化管理的整体推进。上海市的交通、供水、燃气、环卫等大部分市政基础设施并未进行智能化升级,对城市精准化运行管理的支撑力度有限。

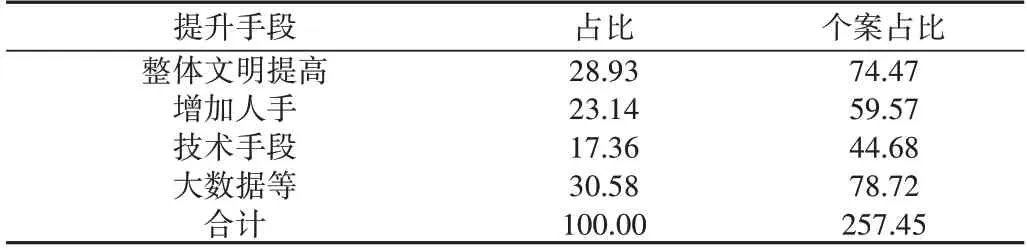

(2)缺乏数据信息资源的整合规范。大数据是智慧城市管理建设的关键因素,整合数据资源是智慧城市建设的核心内容,但目前仍缺乏相关标准和法规,导致各种信息数据之间无法相互共享。表3 为《上海市交通管理精细化管理现状调研》的统计分析,78.72%的人认为城市精细化管理需要应用大数据,44.68%的被访者认为需要增加技术手段进行城市精细化管理。

Table 3 Measures to improve the level of traffic fine management表3 交通精细化管理水平提升举措(%)

2.2 管理层面

2.2.1 建设目标认识不足

某些社区管理者对智慧城市建设的认识不够,未能意识到自身社区工作在智慧城市建设中的重要性,未能意识到城市精细化管理的重要程度和社区工作精细化的意义。

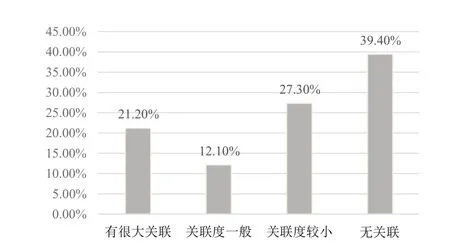

由图4 可见,约1/3 的社区人员自身并不了解城市精细化管理,有近一半的社区工作人员对城市精细化管理只是部分了解。由图5 可见,只有21.2%的社区人员认为社区工作和精细化管理之间的关联度较大。

Fig.4 Community staff's understanding of urban fine management图4 社区工作人员对城市精细化管理的了解程度

Fig.5 Survey results of community personnel on the relevance of fine management and community work图5 社区人员对精细化管理和社区工作关联度的调查结果

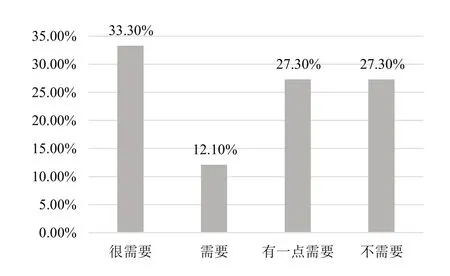

由图6 可见,54.6%的社区工作人员认为有一点需要或不需要进行城市精细化管理。这说明基层的城市管理人员对城市精细化管理认识不够,重视程度不高,还未意识到推行城市精细化管理在社区管理、网格化管理、公共服务、环境卫生等方面具有不可替代的作用,对精细化管理的关注较少。

2.2.2 人员短缺

Fig.6 Investigation results of community personnel on the need for community fine management图6 社区人员对是否需要社区精细化管理的调查结果

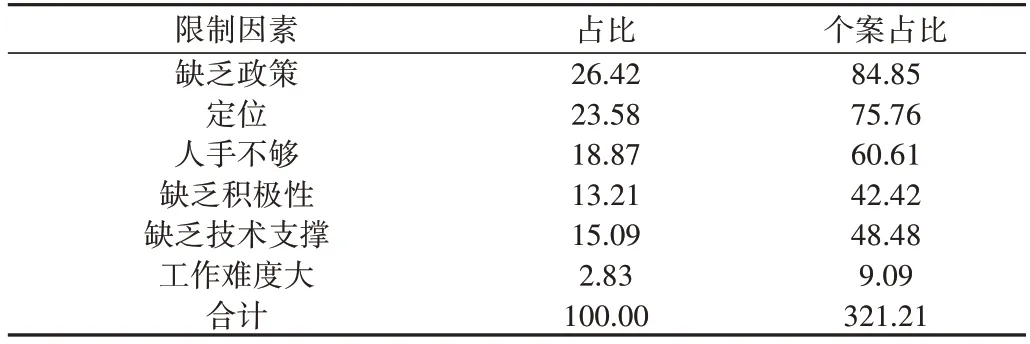

部分政府管理者对城市精细化管理建设的理解不够全面,缺少正确、深层次的领悟,缺乏有效的政策和对城市精细化管理的规划。对《上海市社区管理精细化管理现状调研》的分析结果(见表4)发现,60.61%的被访者认为人手不够是限制城市精细化管理发展的因素,而84.85%认为缺乏政策是限制城市精细化管理发展的因素。

Table 4 Main reasons for restricting the improvement of community fine management表4 限制社区精细化管理提升的主要原因(%)

2.3 群众层面

群众对城市精细化管理意识淡薄,积极性低。由于城市精细化管理的社会参与制度还在建设中,尚未完全从传统社区管理转向精细化管理,群众现阶段对精细化管理的了解程度较少,对参与到精细化建设中的意识较为淡薄。

3 国外案例分析

3.1 英国伦敦——利用数字技术提高城市管理水平

伦敦计划将数字技术应用于交通、住房、社会基础设施等方面提升城市运行效率,提高城市精细化、智能化管理水平[14],从而缓解人口增加为城市带来的压力。伦敦在智慧城市方面中的举措以下两个方面:

(1)实行全天候监控。借助高度智能化闭路电视监控系统实时记录指定区域,加入AI 智能系统对所提供的数据进行深入分析和搜索,然后通过行为分析算法和对象检测软件实时分析图像,从而实现AI 面部识别、车牌读取等操作。

(2)利用物联网技术建立地上和地下管廊的3D 数据库,整合市政基础设施的数据并对公众开放,使市政工程实施更高效[15]。

3.1 美国芝加哥——注重技术之间的关联打造智慧城市

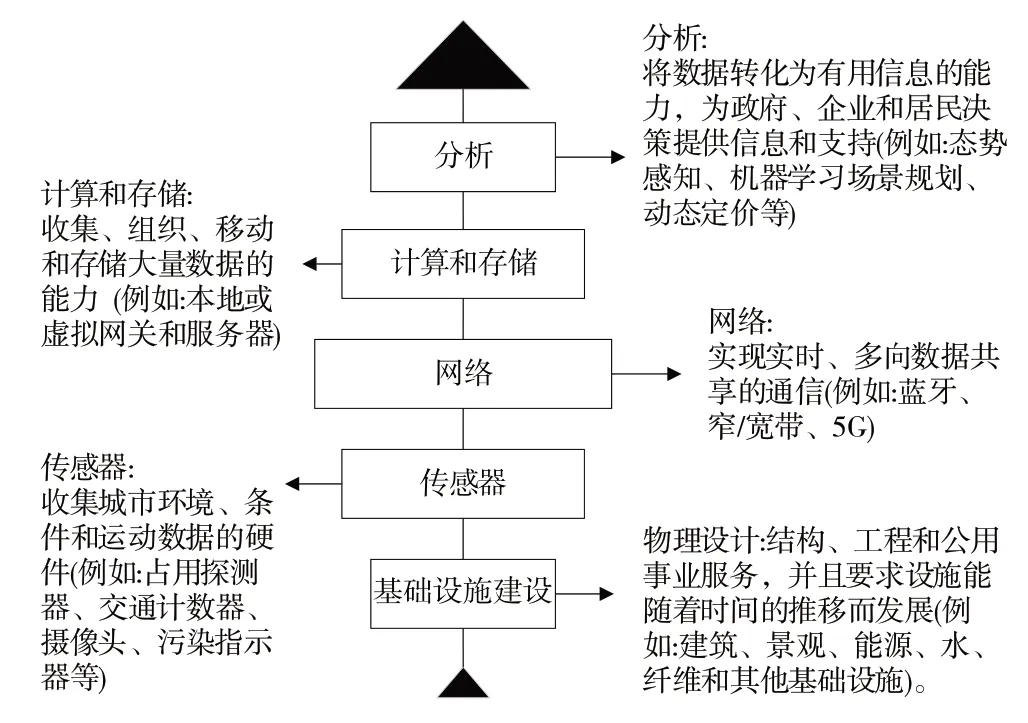

芝加哥和亚马逊AWS 合作,利用云计算和互联网打造智慧芝加哥城市。从智慧城市建设的可用性、可维护性和随着时间推移演变的能力3 个方面入手[16],基于城市技术创新的物理设计、传感器、网络、计算和分析5 个基础层,提出智慧城市创新的5 个要素以及它们之间的内在关联,如图7所示。

Fig.7 Technical basis of urban technological innovation图7 城市技术创新技术基础

3.2 新加坡——利用互联网、云计算打造互联互通的智慧城市

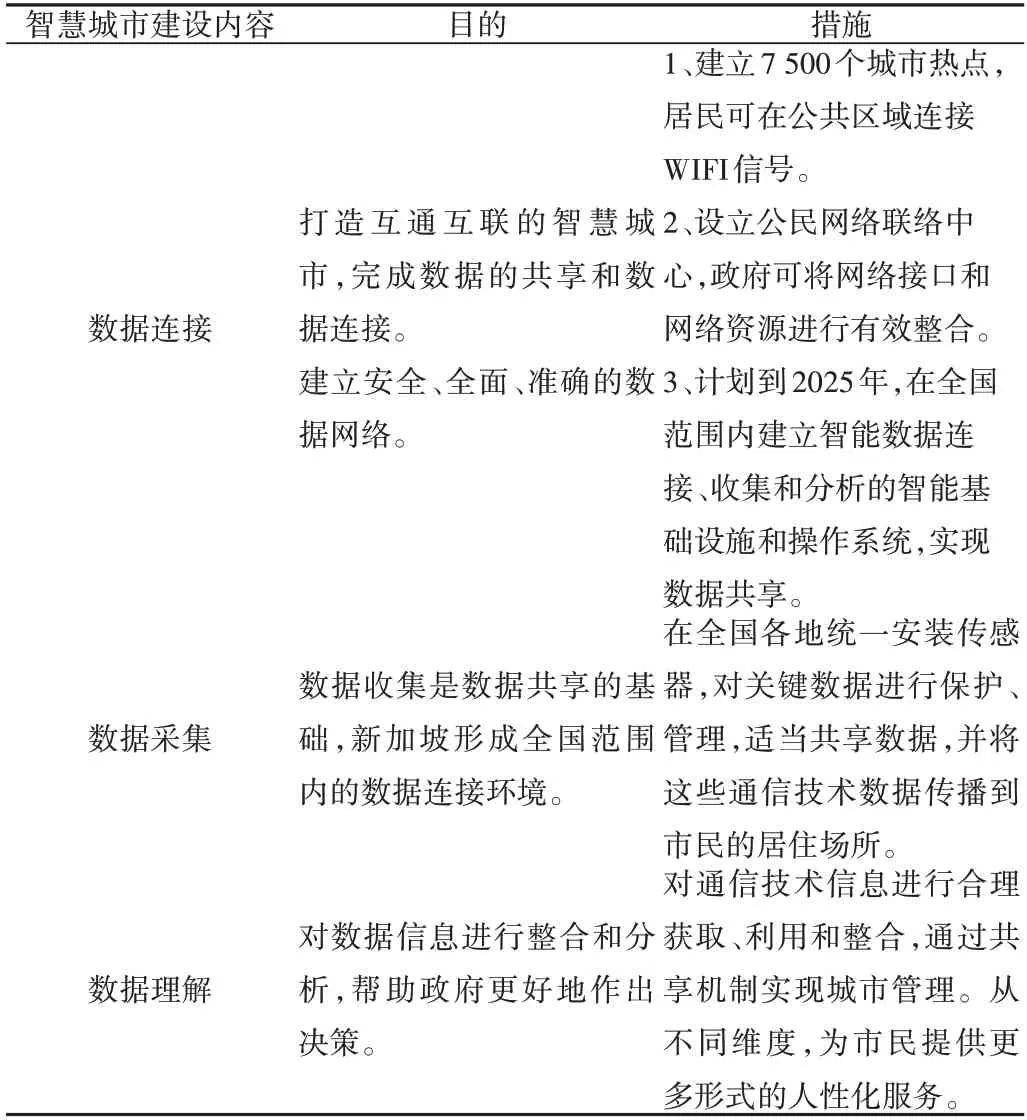

新加坡被称为智慧城市的典范,在解决困难的结构性问题时创新性地使用下一代技术和颠覆性范式。其在智慧城市方面的建设可分为数据连接、数据采集和数据理解3个部分(见表5)[17]。

Table 5 Three parts of Singapore's smart city digital construction表5 新加坡智慧城市数字建设的3个部分

在城市交通方面,通过数据共享、通信技术信息和交通费用建立联系网络服务,使人们可根据实时路况和车辆信息选择便捷的出行方式。新加坡通过“大数据沙箱”创造第一层云计算合作,即基于实际环境的技术监测,然后采用引导和牵引技术实现社会环境技术化。目标是优化有限的空间,使用更高效、可靠、安全的车辆以增强运输的效率和安全性。目前,新加坡已经进行3 次无人驾驶轿车试验和4 次不同大小的自动穿梭巴士试验,均获得良好的实验效果。

3.3 日本——运用AI进行城市规划和智能治理

日本提出借助5G 及互联数据库,通过人工智能程序解决城市管理中的问题。例如,灾难期间传播新闻、警报和警告,并提供有效的危机管理机制。在日本,人工智能企业和聊天机器人开发商合作开发了一款bebot 软件,该软件可在发生紧急情况时,与居民及旅客保持实时联系,并且能在灾害多发地区进行危机管理,能够使用各种语言向市民和访客通报灾情和善后情况。

4 以精细化管理为导向的建设策略

通过上述智慧城市建设的应用案例,可对上海市精细化管理中存在的问题提出解决方案:

(1)主动把握智慧城市建设契机,完善基础设施和技术。智慧城市的建设需要技术保障,离不开对基础设施、传感器、网络(如蓝牙、窄/宽带、5G)、计算和存储能力、数据分析等设施的建设。同时,还需考虑设施之间的关联性、可用性和可维护性,实现智慧城市的协调治理。

(2)充分整合智慧城市资源,提升城市治理效率。智慧城市的建设得益于数字化基础设施,在此基础上引入数据分析技术能够使复杂繁琐的精细化管理变得数字化和智能化。该方法具有两个方面的优势:①将基层工作者从繁琐工作中解放出来;②提升城市治理效率。

(3)积极宣传智慧城市发展理念,提升公众参与度。针对群众和管理者对精细化管理参与度不高,理解不到位的问题。政府可向公众宣传精细化管理成效和智慧城市发展理念,提高基层管理者的精细化意识和公众参与度。

4.1 利用云计算实现智慧社区

数字治理是未来社区治理的新形态,利用云计算等各种信息化技术整合社区管理的各类服务资源,有利于建设智慧社区。通过高效物联网技术既能实现社区数据化、运营管理智能化,还能联动云端城市和社区平台及居民,实现社区公共服务和居民生活的相互对接。此外,建设社区数据中心可有效解决社区管理中重复采集数据、数据缺失等问题,通过数据检查机制减轻社区基层人员工作量。

基于AI 技术开发社区服务App,居民可通过App 及时查询社区治理的动态信息,并对问题进行及时反馈。后台AI 系统会对各项数据进行统计、分析和处理,以提升居民对精细化管理的积极性。

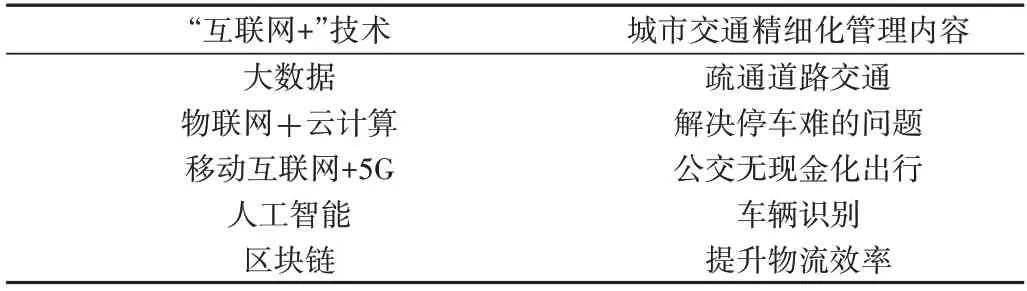

4.2 智能交通

表6 为互联网技术与交通精细化管理结合的应用场景。其中,大部分场景可通过摄像头技术对城市交通体系进行升级。例如,利用摄像头体系对道路上运行的车辆进行监管;对道路车辆低速和超速行驶进行判断;对自行车逆行及非机动车闯红灯等现象进行特征提取。这种方法既能提醒和警示即将违法的个人,减少交通安全事件发生,又能节省警力、减轻基层管理者的任务量。

Table 6 Application scenario of combination of technology and traffic management表6 互联网技术与交通精细化管理结合的应用场景

5 结语

智慧城市是面向未来、动态变化的发展过程,是一种城市发展理念。建设智慧城市要求将各种技术、手段,特别是新一代信息通讯技术运用到城市建设当中,实现城市智能化运行和可持续化发展,切实提升城市居民生活。

本文结合新一代信息通讯技术,对各技术在智慧城市中的应用场景进行详细归类,对上海市目前存在的城市管理精细化的问题进行分析,在借鉴芝加哥、新加坡、日本等城市的智慧城市建设方案的基础上,对上海市在智慧城市的应用中进行展望,为完善智慧城市的理论和设计相关技术应用的场景化提供参考。

现阶段,发展智慧城市虽取得了一定的成效,但仍存在两方面问题亟待解决:①如何对智慧城市进行运营和创新;②如何使政府、企业和民众共同参与智慧城市建设。