基于MCR模型的天府新区生态廊道构建

侯晓云, 许戈, 王疆评, 黎燕琼, 毛颖娟

四川省林业科学研究院,森林和湿地生态恢复与保育四川重点实验室,四川 成都 610081

由于我国正处于城市高速发展阶段,城市开发、人口和经济快速增长导致区域内土地利用类型发生变化,景观破碎化严重,生态系统服务能力降低[1]。在此背景下,2019年中共中央国务院发布《中共中央国务院关于建立国土空间体系并监督实施的若干意见》明确提出构建生态廊道和生态网络。对于生态网络的研究,我国较欧美相比起步晚,国内学者的研究主要与景观生态学、景观生态规划和群落生态学等方面相联系[2]。生态廊道构建以“斑块—廊道—基质”为基础[3],运用方法最多的是最小累积阻力模型、电路理论。刘晓阳、荣月静等人已运用MCR模型,对厦门市、雄安新区等地区进行了一系列生态廊道的规划研究,并进行了规划实践运用[4-5]。成都市国土空间总体规划中提到,位于南拓的天府新区成都直管区被定义为公园城市示范区。本文以天府新区为研究对象,基于MSPA和景观连通性分析,通过最小累计阻力和重力模型科学的识别潜在的生态廊道,以期为天府新区生态建设工作提供科学指导,为区域生态规划提供理论依据,完善和优化天府新区绿色网络体系。

1 研究区概况

四川天府新区由2个片区组成,包括天府新区成都片区和天府新区眉山片区,总面积为1 578 km2;本研究以成都片区的天府新区为研究对象,面积562.18 km2,其中,林地面积134.26 km2,占辖区总面积的23.88%,水域面积26.52 km2,占辖区总面积的4.72%。天府新区成都直管区属亚热带湿润季风气候区,温暖湿润,雨量充沛,东部的龙泉山区域是森林植被的集中分布区,区内植被型主要以亚热带常绿阔叶林为主,有维管束植物158科523属903种,其中有国家重点保护植物桫椤(Alsophila spinulosa)、银杏(Ginkgo biloba)、连香树(Cercidiphyllum japonicum)等16种;野生脊椎动物31目74科241种,其中包括青头潜鸭、鸳鸯、花脸鸭等珍稀濒危动物。

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

本研究数据采用2020年林地一张图和DEM高程数据。

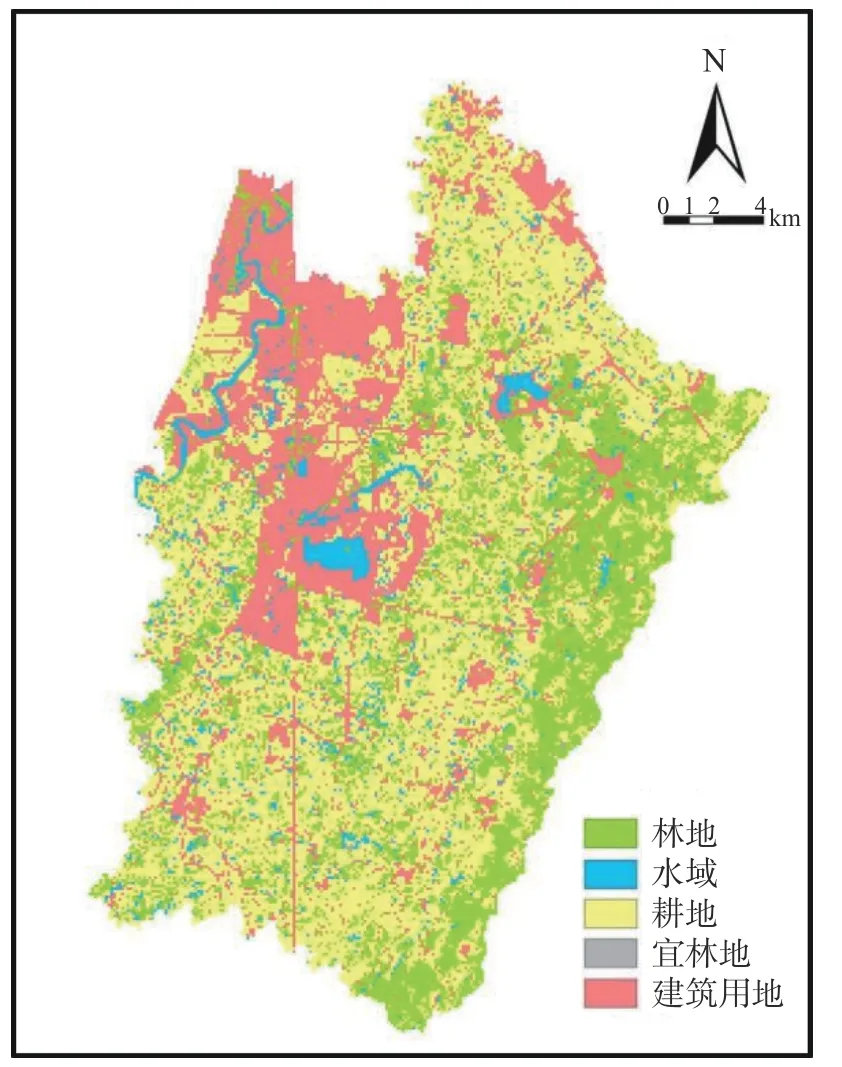

数据处理过程:利用ArcGIS从2020年林地一张图中提取出地类数据,按照土地利用属性重新分类,将研究区用地分为林地、宜林地、水域、耕地和建筑用地5类,得到土地利用分类图(见图1)。

2.2 研究方法

2.2.1 基于MSPA模型的景观格局分析

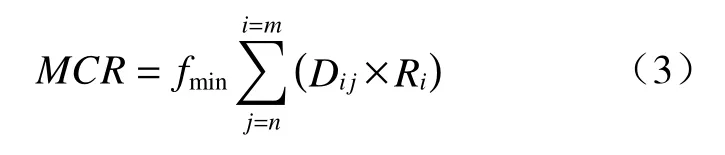

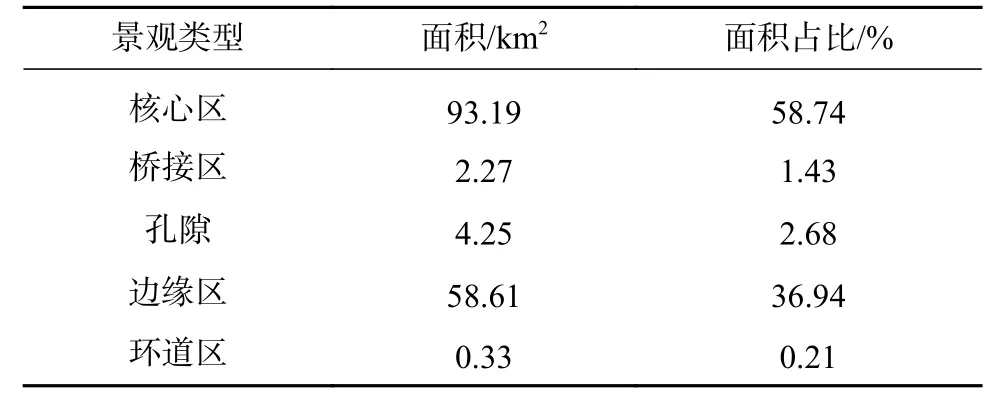

MSPA分析法基于形态学原理对栅格图像进行空间解译,精确划分景观生态结构与类型[6-7]。依据土地利用数据和生物多样性调查数据,将林地和水域作为前景,其他用地为背景,所有数据二值化栅格处理,运用Guidos Toolbox 2.8软件,采用八领域分析法[9]提取核心区、孔隙、桥接区等7类景观类型(见表1)。

2.2.2 基于斑块重要性的生态源地识别

通过MSPA分析可提取出核心区景观类型,需对核心区进行景观连通性分析,以便识别出生态功能重要的且面积大的生态源地。本研究基于文献及咨询相关领域专家学者[10-11],选用2种景观连通指数来分析斑块间的连通性。具体计算公式[12-13]如下:

式中,n为斑块数量;ai和aj为斑块i、j的面积;AL为景观总面积;Pij为物种在斑块i、j间扩散的最大概率;PCremove为将该斑块剔除后景观整体性的连通性。

根据其他城市实践经验[14],将斑块连接距离阈值设置为2.5 km,连通概率定为0.5[15-16]。通过景观连通性指数定量评价了核心区斑块间的连通性,根据斑块面积和dPC值,将面积>0.3 km2且dPC>1的斑块作为生态源地。

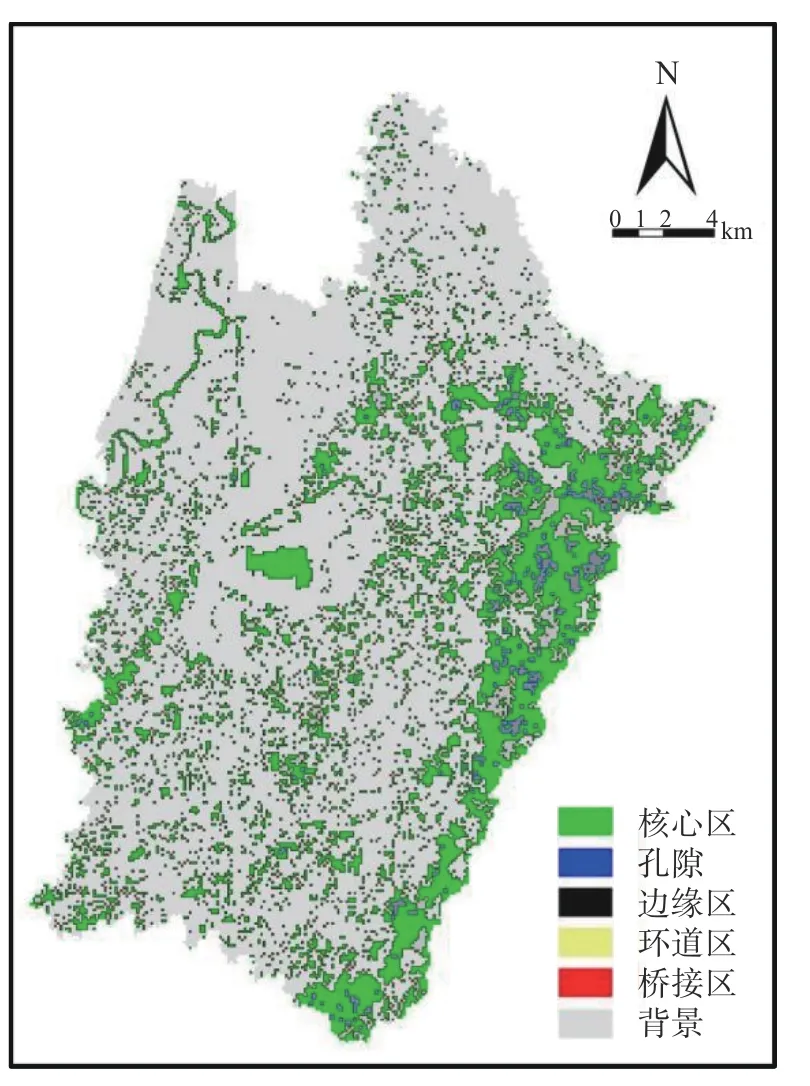

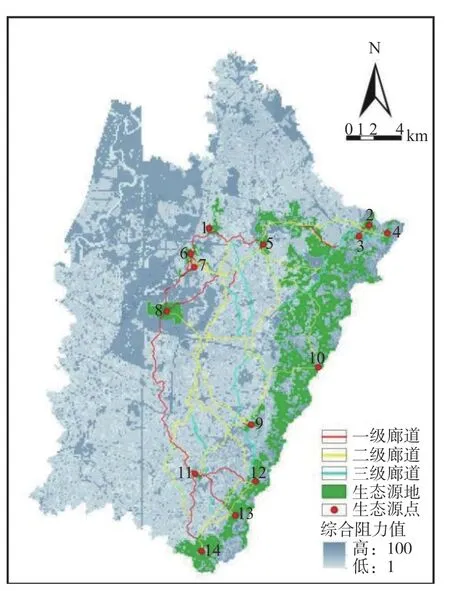

2.2.3 基于MCR模型的网络廊道构建

应用MCR模型的关键在于构建景观阻力面,生物在区域内流动需克服不同阻力景观,本研究阻力因子选取了3个,包括土地利用类型、高程因子和坡度因子。采用专家调查法及参考相关文献[17-19],根据阻力因子对景观类型的影响程度,对各层阻力因子进行赋值(见表2),并合理分配权重,最后形成综合阻力值分布图3。

图1 土地利用分类图Fig.1 Classification map of land use types

表1 MSPA景观类型及含义[8]Tab.1 MSPA landscape types and meanings

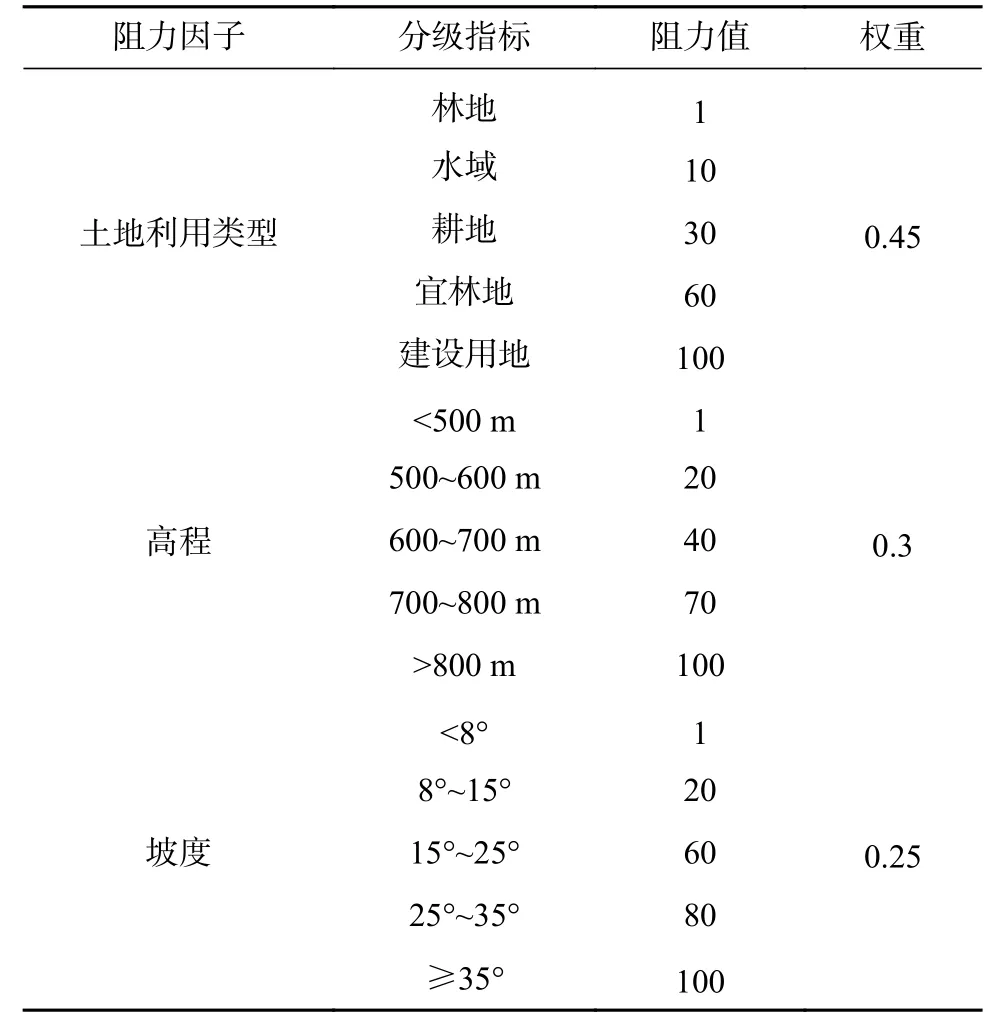

利用MCR模型是通过计算生态源地与目标地的最小消耗路径来确定生物迁徙和扩散的最佳路径[20]。公式[21]如下:

式中,f为MCR与变量Dij和Ri之间正比例函数;Dij为物质或能量从j至i的空间距离;Ri为景观i的阻力值。

图2 MSPA景观格局图Fig.2 MSPA landscape pattern

表2 生态阻力因子分类及权重Tab.2 Classification and weight of ecological resistance factors

2.2.4 基于重力模型的重要生态廊道识别

重力模型可以计算生态源地间的相互作用矩阵,两源地间相互作用力值越高,表明两源地间的生态廊道在研究区生态服务系统中越重要[22-23]。计算公式[24]为:

图3 综合阻力分布图Fig.3 Comprehensive resistance distribution diagram

式中,Fab为源地a和b的相互作用力;Ni、Nj为i、j的权重值;Dij为源地i、j间潜在廊道的阻力值;Lmax为研究区内潜在廊道最大阻力值;Si、Sj分别为i和j的面积;Lij为i到j之间潜在廊道的累积阻力值;Pi、Pj为i和j的平均阻力值。

3 结果与分析

3.1 基于MSPA的景观格局分析

基于MSPA分析下的天府新区5种景观要素面积158.64 km2,占研究区总面积的28.22%,生态基地一般。核心区主要分布在天府新区东部,面积达93.19 km2,占景观类型的58.74%,主要分布于东部的龙泉山脉,整体性强,其他区域破碎化程度高,景观连通性差。边缘区面积相对较大,占景观类型36.94%,表明核心区斑块整体稳定性较好。桥接区是连接核心区斑块间物质能量交流的纽带,其面积2.27 km2,占景观类型1.43%(见表3)。孔隙和环道区占比相对较小,并且缺少孤岛,孤岛是生物扩散与迁徙中的脚踏石,这极大的影响了生物间的交流与扩散。

3.2 生态源地斑块分析

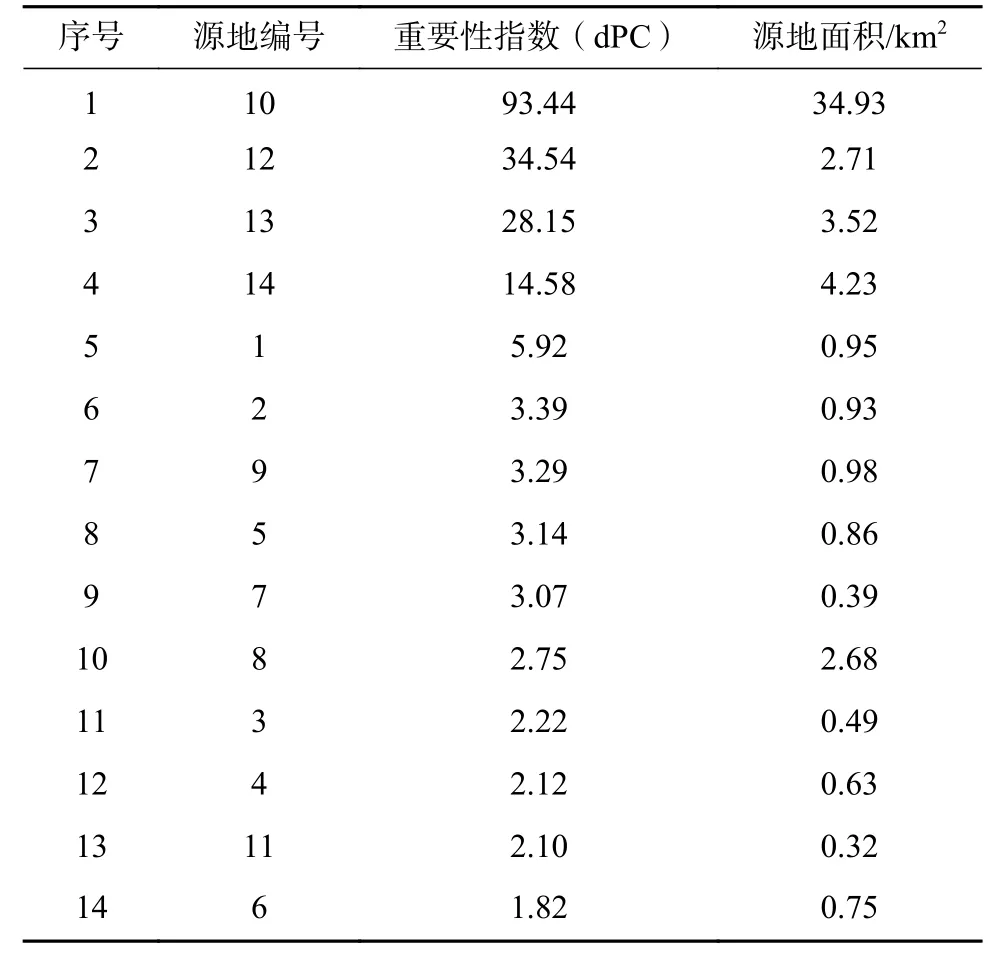

由表4可知,提取的14块重要生态源地面积为54.37 km2,占核心区面积的34.27%,要集中于东部龙泉山脉的林地区域,表明该区域景观连通性较好。西北部城市化程度高,生态源地分布极少,需要进一步构建西部的生态廊道,优化天府新区生境的完整性(见图4)。

表3 研究区MSPA景观类型分类统计表Tab.3 Statistical table of MSPA landscape types classification in the study area

表4 源地重要性指数及面积Tab.4 Importance index and area of source areas

从源地面积看,总体上源地面积差异较大,东部10号源地面积最大,达34.93 km2,且dPC也最大,表明10号源地在研究区最为重要;11号源地面积最小,仅有0.32 km2,dPC值较小,表明斑块破碎化严重,在生态系统中重要性小,需改善生态环境,提升斑块完整性。此外,面积>1的源地有5处,分别是源地8、10、12、13和14;其他均为0.3~1 km2。源地面积的大小也可以从侧面充分反映出源地斑块间丰富度、能量和养分的差异[25]。

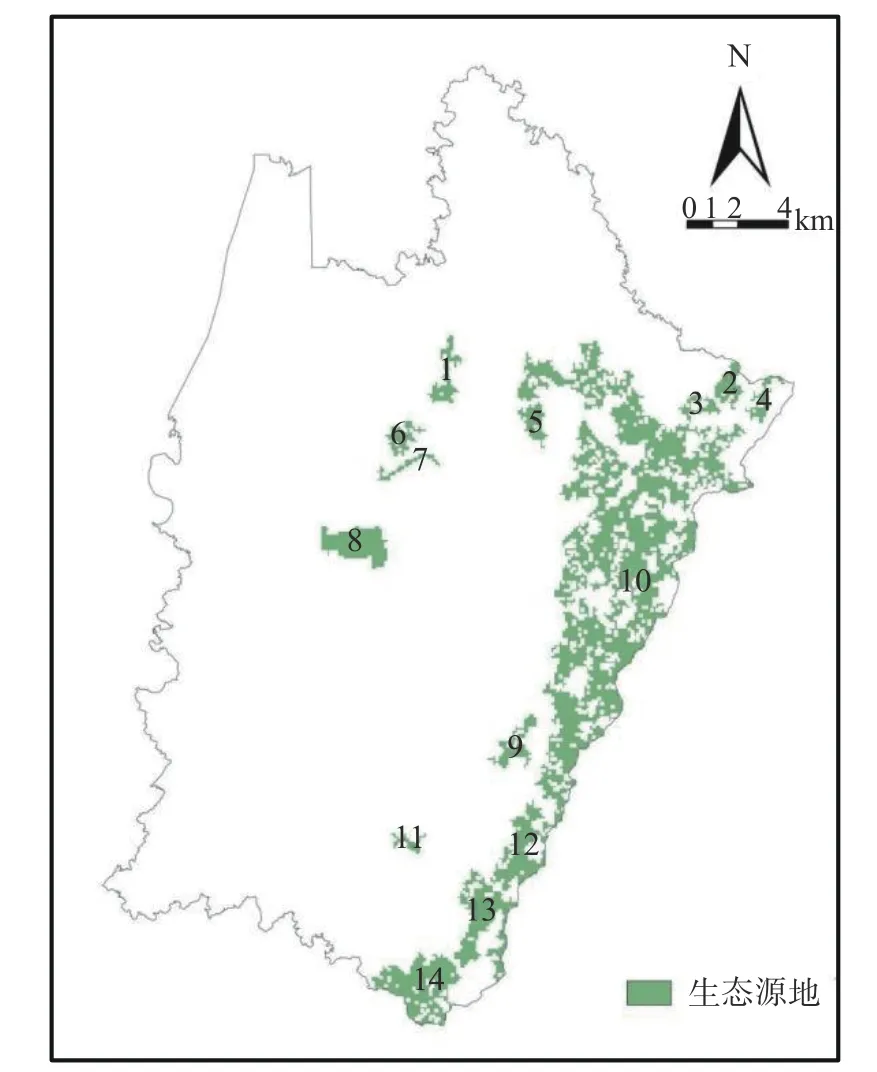

3.3 生态廊道分析

通过ArcGIS10.8的成本路径分析工具,模拟14块生态源地间最小累积阻力路径,研究区共构建91条总长度776.19 km2潜在生态廊道(见图5)。生态廊道主要分布在中部及东部,西部城市化程度高,景观破碎、连通性差,阻力值高。引入重力模型(见公式4)科学的对生态廊道进行评价,得出吸引力矩阵(见表5),其生态源地间相互作用力值越大,表明物质与能量交流可能性越大。其中,起始源地6号和7号、1号和5号源地间吸引力大,分别为2 069.09和523.57,表明两源地间关联度高,物质交换程度高,源地之间的廊道需重点保护;9号与1~7号斑块间相互作用力小,两源地间生物迁徙需耗费的成本高,生物交流的可能性低。在绿地系统规划中,可通过生态源地建设等方式来提升斑块间的连通性,确保物种信息能够有效传播。

图4 生态源地分布图Fig.4 Distribution map of ecological sources

图5 潜在生态廊道分布图Fig.5 Distribution map of potential ecological corridors

表5 基于重力模型的生态源地相互作用矩阵Tab.5 Interaction matrix of ecological source based on gravity model

结合前人研究经验,本研究将廊道划分为三级,其中吸引力>20划为一级廊道,5<吸引力<20划为二级廊道,0<吸引力<5划为三级廊道,一、二、三级廊道分别有18、30、45条。Juan A和Rohling J等团队研究表明,生态廊道分别在60 m、46~152 m可满足生物迁徙和生物保护功能[26-27],基于前人学者实证经验,本研究将廊道宽度设定将一级廊道、二级廊道、三级廊道宽度分别设置为100 m、80 m和60 m,提高源地斑块间生物交流的可能性,保护生物多样性。从得到的研究区生态廊道构建图来看,一级廊道主要分布于生态廊道的外围,数量较少,但在生态服务系中发挥重要作用,应重点保护;二级廊道主要分布于生态廊道的中部,连接中部和东部的生态源地;三级廊道分布于生态廊道的东部,贯穿于南北两地,使得研究区域形成较好的生态屏障。

除此之外,将潜在廊道与林地、水域、建筑用地等面积对比,可知廊道在林地中的面积为60.83 km2,占总廊道面积52.34%,表明林地是天府新区生态廊道的主要素,可通过森林抚育、退化林修复等方式,对该区域林地生境进行保护;天府新区水域资源丰富,水域面积占总廊道面积9.66%,可有效合理构建生态廊道,减少建设成本。建设用地会极大地阻碍生物迁徙,占潜在廊道面积的5.22%,未来城市化进程中,应注意避免建设用地占用生态廊道。

4 结论与讨论

被定义为公园城市示范区的天府新区是成都是重要的生态保护区,《成都市美丽宜居公园城市规划(2018—2035)》中强调要加强生物多样性保护,构建三级生态廊道网络。因此,本研究使用热点分析方法识别生态源地,构建天府新区生态廊道。研究得出,成都片区天府新区生态源地14个,生态廊道91条。生态源地面积占研究区面积的10%,共54.37 km2,集中分布在天府新区东部,西部的景观连通性差,阻碍了东西部生物之间交流,需加强对中部源地斑块进行缓冲保护。潜在生态廊道总长度和总面积分别为776.19 km2、116.22 km2,集中分布在中部及东部,西部无廊道分布,这是因为西部城市化程度高,人口迅速增长,人为活动影响了生态景观格局的变化。生态源地间的吸引力存在明显差异,最低值为0,最高值达2 069.09,源地间关联强度高的廊道需重点保护。空间用地分析显示,生态廊道在林地、水域中的占比分别为52.34%、9.66%,建设用地占比较小,仅为5.22%,加强研究区林地和水域生境保护。

研究结果对优化成都片区天府新区生态格局具有现实意义,可指导区域生态文明建设。但在生态廊道网络构建的过程中也存在以下不足:(1)生态源地提取具有主观性,大多选择提取面积较大、完整度较高的生态斑块,忽视了生态源地在景观格局中的连通价值,后续可结合生态系统服务价值定量来提取生态源地;(2)构建生态阻力面时统一选取了土地利用现状、高程和坡度三大影响因子,选取的影响因子不尽全面,影响结果准确性。今后应针对特定物种迁徙特性进行赋值,构建更为科学的生态阻力面;(3)阻力面构建时,各项影响因子的系数及赋值往往依赖于专家打分制度,夹杂着专家的主观因素,不能客观的考虑各项影响因子对生物迁移、扩散的阻碍程度;(4)生态廊道宽度的设置没有公认的标准[19]。廊道宽度设置是依据参照前人研究经验,具有主观因素,今后研究的方向应根据物种的迁徙特性来设置生态廊道宽度。