稻鳖生态综合种养技术试验

孙成

(怀远县水产技术推广中心,安徽 怀远 233400)

稻渔综合种养是绿色健康养殖模式的重要代表,近几年安徽省和蚌埠市相继出台支持稻渔综合种养的相关政策,印发推进绿色健康养殖“五大行动”实施方案。怀远县也积极宣传和落实相关精神,全县稻渔综合种养面积近4 000 hm,主要为稻虾模式。怀远县也是甲鱼大县,甲鱼年产量近1万t,主要为温室养殖、池塘养殖和混养模式。为探索不同稻田综合种养模式,2019年6月,在怀远县兰桥镇开展首个稻鳖生态综合种养模式试点,取得较好的效益,为下一步推广提供技术和数据支撑。

1 试验准备

1.1 稻田工程建设

试验田块位于怀远县兰桥镇大观村,由怀远县兰桥观园家庭农场承包,分为3块,面积约4万m。田块集中连片,水源充足,保水力强,周边无污染工厂、畜禽养殖场和生活污染源,交通便利,环境安静。

1.1.1 开挖鳖沟

鳖沟主要供鳖活动、晒背和觅食。在稻田一端沿田埂向内2 m左右开挖“T”形沟,上口宽4 m,下口宽2 m,深1 m,坡比1∶1.5。同时在田块中间开挖条形鳖沟,上口宽5 m,下口宽2 m,深1 m,隐蔽且便于鳖进稻田。2条鳖沟相通,“T”形鳖沟面积不超过田块总面积的10%。

1.1.2 加固田埂

开挖鳖沟的土用于加固田埂,用于投喂等管理。经加高、加宽和夯实后,田埂高出田面0.5~1.0 m。

1.2 安装设施

1.2.1 铺设网片

在鳖沟的斜坡上铺设一层黑色塑料网片,以防止斜坡和田埂坍塌。网口大小为8 cm×8 cm,从田埂处沿着斜坡一直铺到鳖沟底部。

1.2.2 设置进排水系统

田块进排水口设置在对角线上。排水沟较低,且用多孔砖围成一个小池,防止鳖进入。

1.2.3 设置饵料台和晒台

在背风、向阳岸边设置饵料台,规格为2.0 m×0.8 m,用钢筋做骨架,骨架上缝孔径为2 mm的聚氯乙烯网片,斜放在斜坡上,下端入水10~15 cm。饵料投放在露出水面的饵料台上,生产中饵料台兼作晒台使用。

1.2.4 设置防逃设施

用聚乙烯材质的塑料网片在田埂上设置围栏,其表面光滑,耐磨耐拉,抗氧化防腐蚀,具有防攀爬、防止逃跑、使用寿命长的特点。防逃网高度60 cm,网片顶端反向折90°,留20 cm,可有效防逃,下部埋入土中20 cm,每隔1 m用钢管支撑固定进行布设。田块最外围布设钢丝网,防止外来动物进入及偷食。

2 种养管理

2.1 水稻种植

水稻品种选择南粳9108,该品种2015年被评定为原农业部超级水稻品种,其特点是株型较紧凑,长势较旺,分蘖力强,不易倒伏,高产优质,后期熟相好。该品种在怀远县稻渔模式中大量推广种植,并在全国优质渔米评比活动中获得粳米组口感金奖。

在施用基肥的第3天(5月22日)进行机械插秧,株距20 cm,行距30 cm,边行适当密植,以充分发挥边际效益,平均每667 m不少于11 000丛,以保证水稻产量。稻株之间通风透气性好,溶解氧充足,便于幼鳖活动。

2.2 幼鳖投放

试验甲鱼苗选择怀远县姚山甲鱼养殖专业合作社温室培育的日本品系中华鳖幼鳖。该苗种2018年9月进入温室培育,且在外塘养殖生长速度相对较快。幼鳖投放前7 d,鳖沟加水30 cm,进行消毒,每667 m施用块状生石灰90~100 kg,加水溶化后全沟泼洒,彻底杀灭病原体。7 d后,加注新水至0.8 m。为防止温差过大造成应激反应,消毒开始时,采取停止供热和局部通风措施逐渐降低养殖温室温度,降低幅度为0.5℃/d,7 d后,温度降至26℃左右、与鳖沟水温接近即可。选取体表无损伤、体质健壮、规格整齐的幼鳖,每667 m投放40只,规格为400~500 g/只。幼鳖投放前,用10 mL/L聚维酮碘溶液浸泡12~15 min,消灭幼鳖体表的病原体。

2.3 田间管理

2.3.1 饲料投喂

鳖为偏肉食性的杂食性动物。投放幼鳖后,水温逐渐升高,第3天开始投喂饲料,投喂营养全面的全价配合饲料,蛋白质含量为45%,并搭配动物性饵料(鲜活鱼等),比例为6∶4。饲料投喂坚持“定时、定位、定质、定量”原则,保证饵料的丰富和新鲜,将饵料用机械加工成团状,长度约1.2 cm。

前期按照鳖体质量的2%进行投喂,早晚各1次,具体投喂量根据天气和摄食情况而定。投喂7 d后进行驯化,使鳖主动到饵料台摄食。之后定期在饲料中添加8%的果蔬品种,增加营养。投喂量为鳖体质量的3%,以促进鳖进入稻田觅食小鱼、小虾和螺蛳等,但不能投喂太少,避免鳖因饥饿互相争斗,造成体表损伤,进而引发病害。

2.3.2 稻田管理

根据不同阶段和防虫需求调节稻田水位,前期以浅水为主,9月份以后提升水位,可将卷叶螟等害虫带入水体,以供鳖捕食。稻田施肥采用“以基肥为主,以追肥为辅,追肥少量多次”的施肥原则,底肥占施肥总量的70%以上,主要为有机肥,对水质不造成污染。根据水稻生长情况和不同阶段,适量追施尿素等。有研究表明,长期开展稻鳖模式养殖,能有效提高土壤全氮、全磷和速效磷等含量,其原因可能是鳖的排泄物和残余饲料为土壤增加养分,鳖的活动起到松土作用,增加了土壤透气性,从而促进营养物质的转化。

2.3.3 水质调控

鳖沟水位始终保持70 cm以上,夏季高温时水位保持在90 cm以上。鳖生长期间,水体透明度应保持为30~40 cm,采取定期加注新水、排出老水的方法加以调控。尤其是夏季高温季节,要加强水质管理,定期换水,20 d左右换水一次,每次换水量约10 cm。同时每隔一段时间要泼洒一次生石灰,用于水体消毒和改善水质,还可以增加水体钙含量。适当使用微生物制剂调水,改良水质和底质。

2.3.4 病害防治

稻田病虫害一般发生在9月份,采用高效、低毒的农药,同时利用稻鳖模式的生物防治作用,有效预防和减低病虫的发生。防止水温急剧变化造成应激反应,引发其他病害、细菌性疾病和病毒性疾病。加强巡田,每天早晚各巡田1次,观察鳖活动情况;每天清洗饵料台,定期消毒水体;用微生物制剂改良水质;保证饵料品质,可有效控制病害发生。

3 收益分析

受2020年疫情影响,2021年9月开始零捕零售。试验周期2年,4万m稻田合计收获水稻6.6万kg,中华鳖2 100只,共3 150.0 kg。

3.1 产量与产值

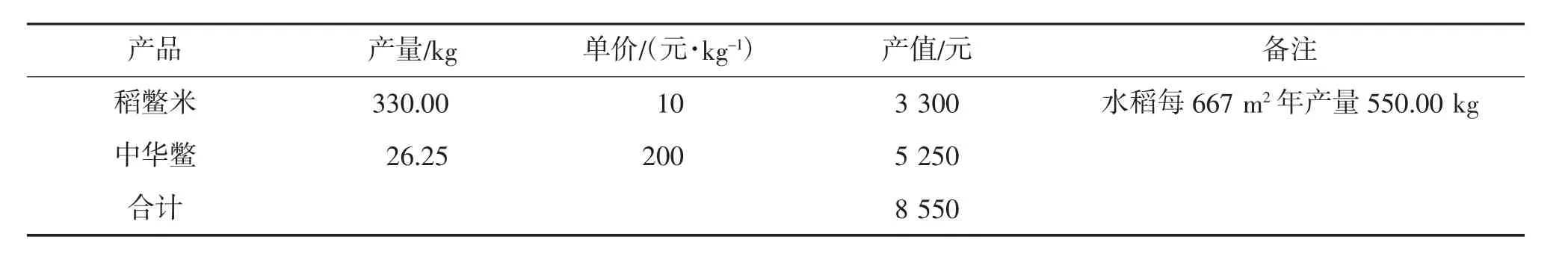

每667 m稻鳖田年产值8 550元,具体数据见表1。

表1 每667 m2稻鳖田的年产量与产值

3.2 投入

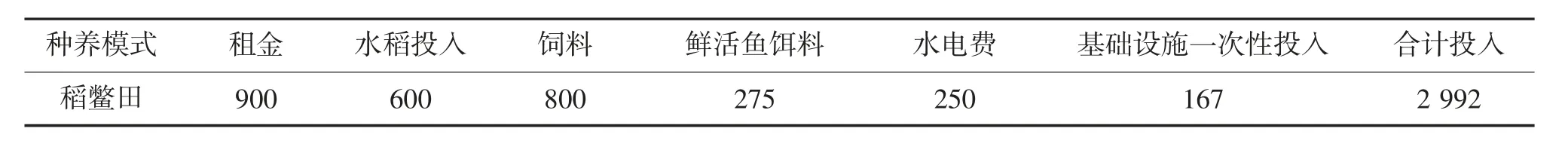

每667 m稻鳖田年成本为2 992元,具体数据见表2。

表2 每667 m2稻鳖田的年投入成本 元

3.3 收益分析

综合以上数据,每667 m稻鳖生态综合种养田年净利润达5 558元,经济效益显著。

4 讨论

4.1 保证鳖苗品质,增加投放密度

投放鳖苗时尽量保证规格统一,并优先考虑本地苗。本次试验投放密度较小,导致经济效益偏低,每667 m投放量可增加至100只以上。研究表明,统一投放雄鳖不仅能增加生长速度,还可避免雄鳖因争夺雌鳖而互相争斗,减少伤残和病害。

4.2 保肥增效,改善环境

稻鳖综合种养为绿色健康养殖模式。鳖在稻田里生长、活动、排泄等,有效改善了稻田生长环境,可起到保肥增效的作用,进而减少投入品使用,提高水稻和鳖的品质,实现“一水两用、一地多收”的经济、生态效益双赢。

4.3 成活率高,回捕率高,养殖风险低

投放规格500 g左右的鳖苗,成活率较高。本试验成活率95%,回捕率90%。而不同规格的中华鳖市场价格不同,行情低迷时,可继续养殖。本试验根据市场行情,采用零捕零售方式,合理增加了经济效益。