“规制治理”下的律师职业规制改革

——以英国的实践为例

周易培

引 言

经历了30多年的发展,在我国,律师已经形成了一个庞大的行业群体,尤其是自2016年以来所进行的法律职业资格考试改革,使得律师执业门槛进一步放宽。2018年司法部印发的《全面深化司法行政改革纲要(2018—2022)》便提及到2022年,全国律师总数达到62万人,每万人拥有律师数达4.2名,而2016年全国律师总数仅刚突破30万。而随着律师人数的增加与改革的深化,关于法律职业尤其是律师业的规制也在悄悄发生转变。

在早期对于我国律师职业规制现状的论述中,国家主义学者占据了主流。以刘思达为例,其根据田野调查发现中国法律服务呈现出高度割据化的局面,而这一现象根源在于管理这些法律服务领域的国家管理体制的割据化而导致彼此竞争的不同行业准入标准。(1)参见刘思达: 《割据的逻辑: 中国法律服务市场的生态分析》,上海三联书店2017年版,第12页。由于改革开放的不断推进以及法律界对于职业主义的强烈呼声,法律职业共同体也在逐步形成。在近几年的学术研究中,一些学者开始研究国家、市场与社会等外部环境对于律师职业群体的影响以及职业共同体内部的自我管理;如程金华、李学尧认为目前律师职业的发展已经形成国家、市场、社会和律师职业之间相互影响的结构性制约格局,律师职业的规制已经形成了行政规制与行业自我规制相结合的“双轨规制”(2)参见程金华、李学尧: 《法律变迁的结构性制约——国家、市场与社会互动中的中国律师职业》,载《中国社会科学》2012年第7期,第101—122页。;也就是所谓的“两结合”管理体制。

20世纪60年代以来,西方国家的律师行业也发生了巨大的变化,传统上小心谨慎、客观独立、具有公共服务精神的司法服务人员的律师形象已经消失,而代之以竞争型、对抗型、自我利益至上型的律师形象,现在的律师不择手段追逐私利,他们不再关心职业道德和普通法传统。(3)[美] 玛丽·安·格伦顿: 《法律人统治下的国度: 法律职业危机如何改变美国社会》,沈国琴、胡鸿雁译,中国政法大学出版社2010年版,译者序第2页。许多人将这场危机的罪魁祸首归于法律商业主义的盛行,在这种职业文化的引导下,带有赌博(sporting)性质的对抗制、排除公众规制的自我规制(self-regulation)体制等都使得律师只为富人或者大公司服务,从而最终损害了大多数人的利益(公共利益),(4)参见李学尧、余军: 《法律职业的危机与出路——评Rhode的〈为了正义: 重整法律职业〉》,载《法制与社会发展》2004年第5期,第151—160页。正如经济学家所指出的那样,商业化的律师行业使得法律服务市场出现了信息不对称、搭便车和外部性等缺陷,这使得律师在法律服务市场消费者中饱受指责,如果规制不能有效地阻止或补救律师对客户和法律制度的违约行为,规制就会失效,律师业正面临着结构性的危机而需要重新对规制体系进行改革以确保专业的独立与问责之间的平衡。(5)Deborah L. Rhode & Alice Woolley, Comparative Perspectives on Lawyer Regulation: An Agenda for Reform in the United States and Canada, 80 Fordham Law Review 2761-2789 (2012).

与此同时,西方国家的规制理念也在悄然转变。一种新的规制治理的理念被引入到律师职业规制中: 国家不再是治理的单一中心,治理包括了政府、非政府机构甚至治理对象自身等多元行为主体所形成的互动网络,因而规制治理被认为是多元规制主体通过更加广泛的规制互动来促使规制目标的实现,其中作为规制手段的法律则不再以直接命令控制的方式,转而发挥旨在建构和程序化使用广泛协商、反思性的替代手段的功能。(6)参见[英] 科林·斯科特: 《规制、治理与法律: 前沿问题研究》,安永康译,宋华琳校,清华大学出版社2018年版,第136—138页。传统上规制一般采取命令控制型的方式,规制者向规制对象设定一个强制性的、威慑性的必须遵守或禁止的行为或结果目标,并且这种规制者往往都是政府为主;而对于律师行业而言,由于其职业具有高度专业性,往往采取由其自身或行业协会对特定事项进行以职业伦理为核心的自我规制。这两种模式均有其自身的缺陷,一种介于两者之间的合作规制方式——“元规制”得到了应用,规制者不去直接规制企业或组织的行为,而是使其反思自身的管理体系进行规制,(7)参见[英] 卡里·科格里安内斯、埃文·门德尔松: 《元规制与自我规制》,载[英] 罗伯特·鲍德温、马丁·凯夫、马丁·洛奇编: 《牛津规制手册》,宋华琳、李鸻、安永康、卢超译,上海三联书店2017年版,第163—187页。并且在规制的手段上采用更加协商性、回应性的方式,注重职业所面临的不确定风险。英国2007年修改《法律服务法》时便对传统规制模式进行了大幅改革并吸收了这种规制治理理念,笔者将在后文予以评述。

本文试图通过对我国现行律师行业规制模式的实证研究,指出当前律师职业规制所存在的问题,由此结合规制理念的创新并借鉴西方国家对于法律服务规制的改革,最后提出我国律师职业规制的改革方向与进路。

一、 我国律师职业规制的现状分析

这一部分对于律师职业规制的实证研究主要考察三个方面,一是近几年各地律协自我规制的实施情况,根据2017年司法部发布的《司法部关于加强律师违法违规行为投诉处理工作的通知》(以下简称《投诉规定》),对律师事务所和律师的首次投诉原则上由律师协会受理。二是国家行政机关对于律师行业的规制,主要体现为行政处罚,大多为司法行政机关依照《律师法》的有关规定对其辖区内的律师与律师事务所进行管理。三是对于社会投诉决定的司法审查,即投诉人不服司法行政机关对其认为存在违法行为的律师或律师事务所的投诉处理决定或处罚决定,因而提起行政诉讼要求人民法院对该决定进行审查,请求判令司法行政机关重新处理其投诉内容,这种间接规制方式十分具有我国特色。以上三个方面构成了我国现阶段律师职业规制的主要模式,本部分将对三种规制方式的关系、范围、手段及存在的问题进行分析。

(一) 律师协会的自我规制

律师协会是法律职业共同体自治的前提条件,也是法律职业主义的特征。要想成为有效的内部自治组织,律师协会等组织需要能够自主地制定本行业的职业伦理规范、新成员的录取标准,决定对违反职业伦理的惩戒等事项。(8)参见孙笑侠、李学尧: 《论法律职业共同体自治的条件》,载《法学》2004年第4期,第22—29页。按照《律师法》第45条与第46条第1款第6项的规定,律师、律师事务所应当加入所在地的地方律师协会且同时是全国律师协会的会员;律师协会可以对律师、律师事务所实施奖励和惩戒。

笔者在查阅的过程中发现各地律协对于协会惩戒信息并没有进行完整的公示公布,多数省市律协也没有建立惩戒信息公布的制度。在国家信用体系建设的大背景下,许多地区律协均建立了律师及律师事务所诚信档案,(9)《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)对于建立行业信用体系做了具体要求;全国律协也于2017年修订了《律师和律师事务所诚信信息管理办法》(律发通〔2017〕28号)推进律师行业诚信体系建设,规范律师和律师事务所诚信信息管理。但中国律师协会与各地律师协会尚未建立起完善的诚信平台或是只能通过查询具体的律师与事务所才能获得惩戒信息。整体来看,浙江省律协官方网站对于本级以及所辖的设区的市律协行业惩戒信息公布得较为完善,因此笔者选取其作为行业协会自我规制的对象进行研究。

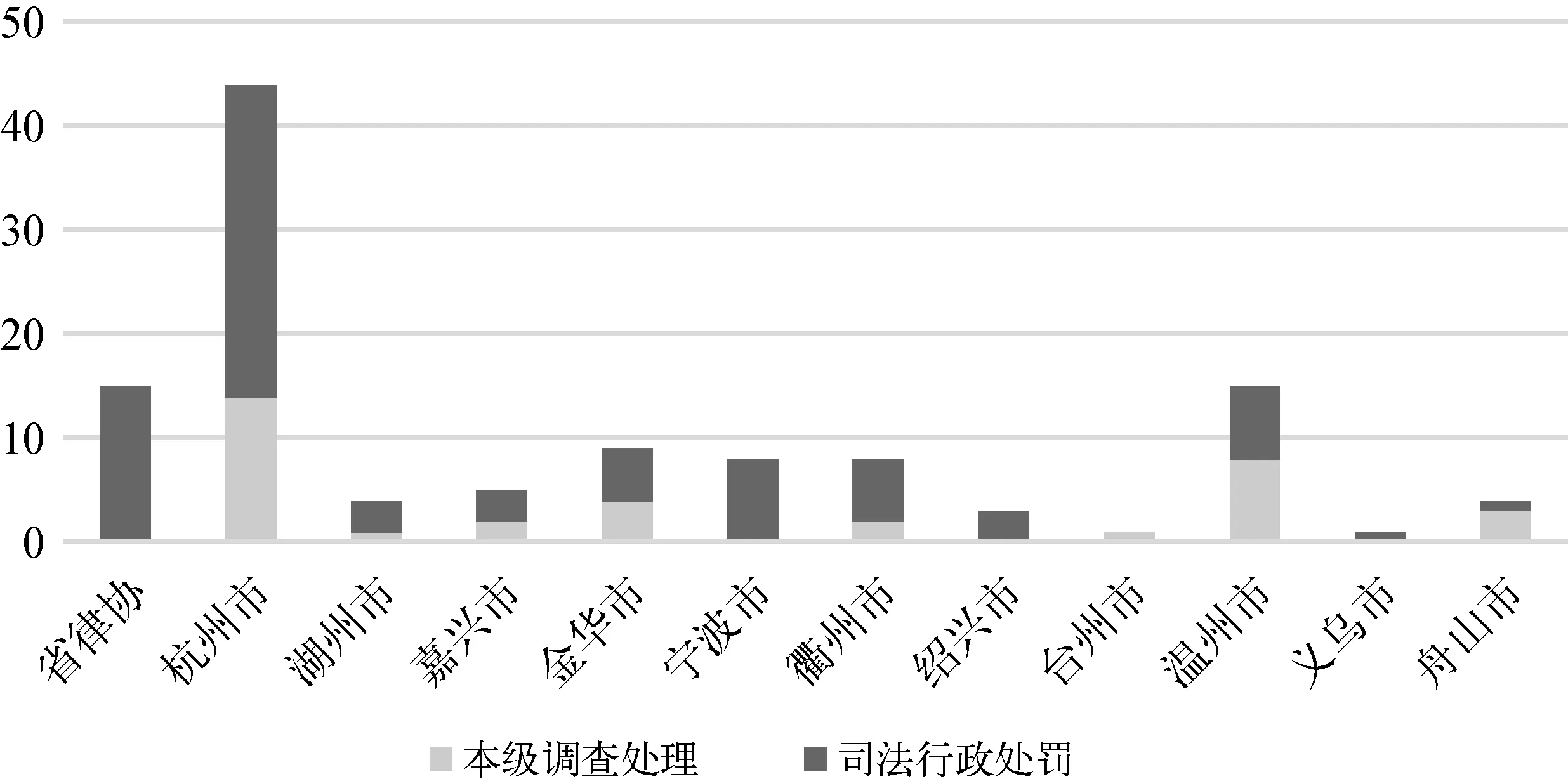

浙江省律协官方网站上公布了自2015年10月19日至2020年1月3日由本级或下级律协所做出的117份行业惩戒决定书,其中省律协做出处分决定15份,设区的市及义乌市律协做出处分决定102份;5份涉及律师事务所,112份针对律师做出。

1. 处分来源

如图1所示,从做出处罚来源来看,大部分律协处分都是依照《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》(以下简称《处分规则》)的第7条第2款的规定,根据停业整顿或停止执业的行政处罚直接做出中止会员权利相应期限的纪律处分决定;在省律协做出的取消会员资格的决定中,全部都是因为被处分人被司法行政部门吊销执业证书而直接做出的决定。此外,也可以发现由本级律协调查处理的案件严重程度都较轻,很少适用中止会员权利以上的处罚,唯一的例外是温州市律师协会,其本级调查处理占比在所有市律协中是较多的,适用中止会员权利等协会处分的案件来源往往是纪委、法院、检察院和看守所等机关部门,但这也是一种律协自我规制的形式。

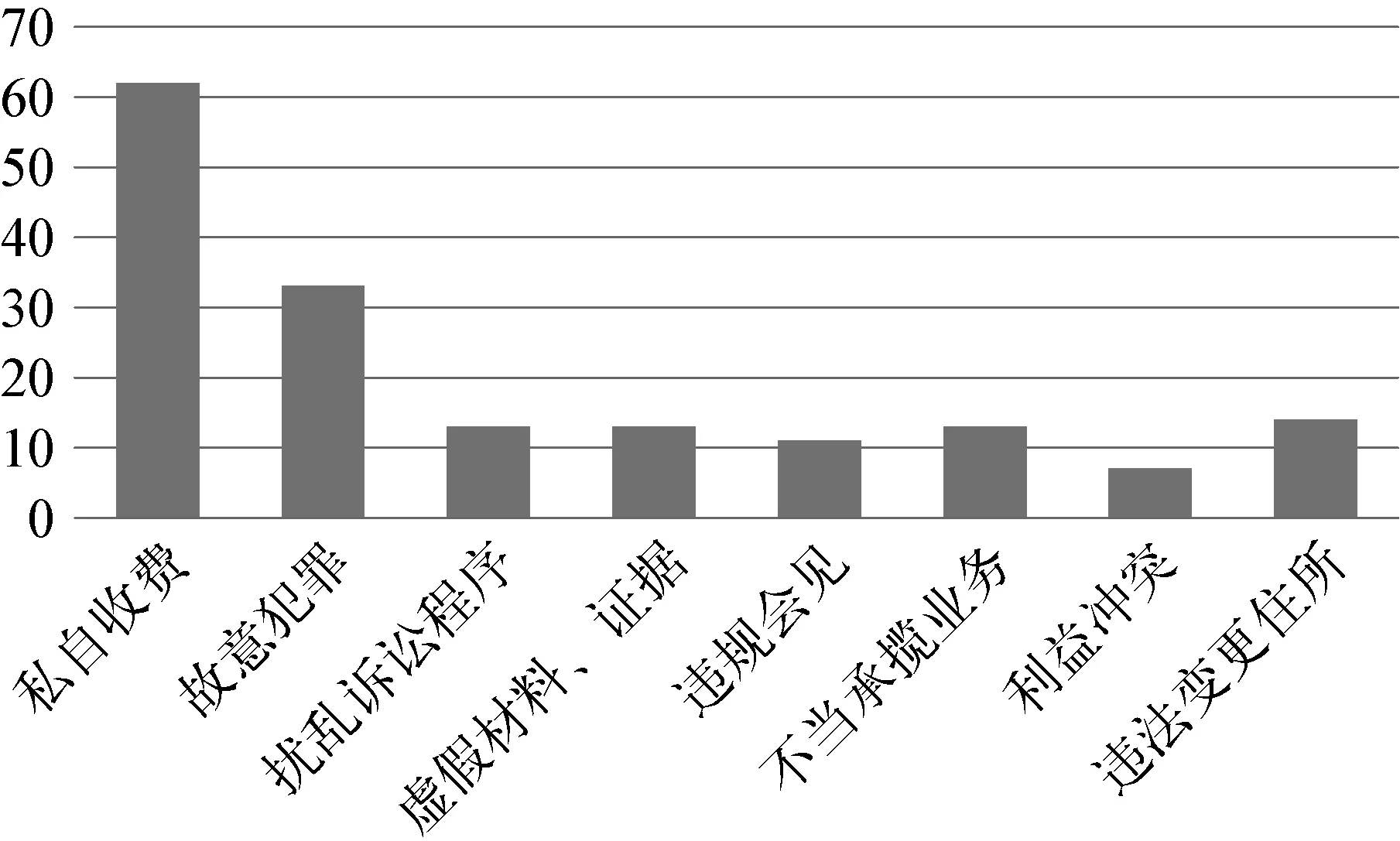

图1 处分来源

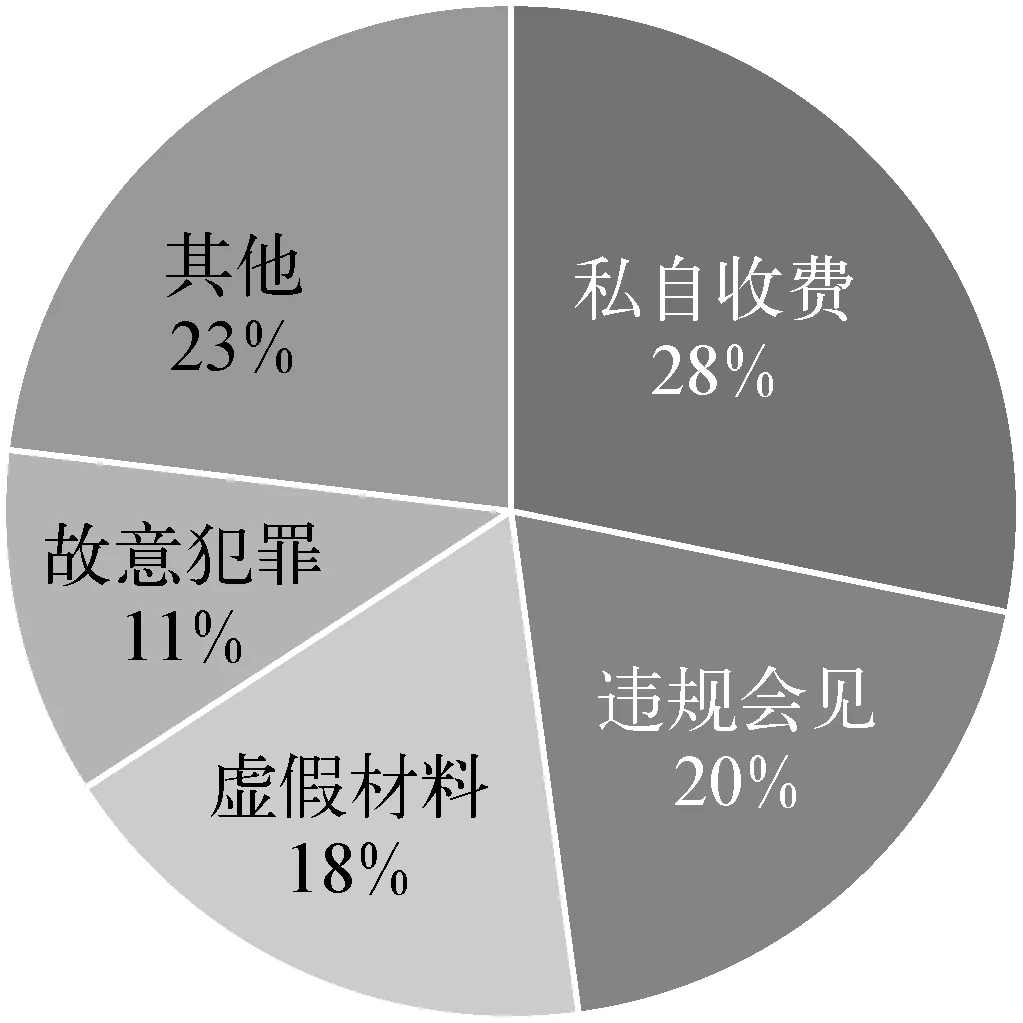

2. 违规行为

如图2所示,私自接受委托与收费、违规会见、提供虚假材料和故意犯罪是实践中数量较多的违法行为;13份涉及故意犯罪的处分书中,涉及职业活动类犯罪4份,非职业活动有关的故意犯罪中,最多的为危险驾驶(5份),但是《处分规则》并没有将故意犯罪作为处分的行为,因而这一部分行为都是直接根据司法行政处罚做出的处分。

图2 违规行为

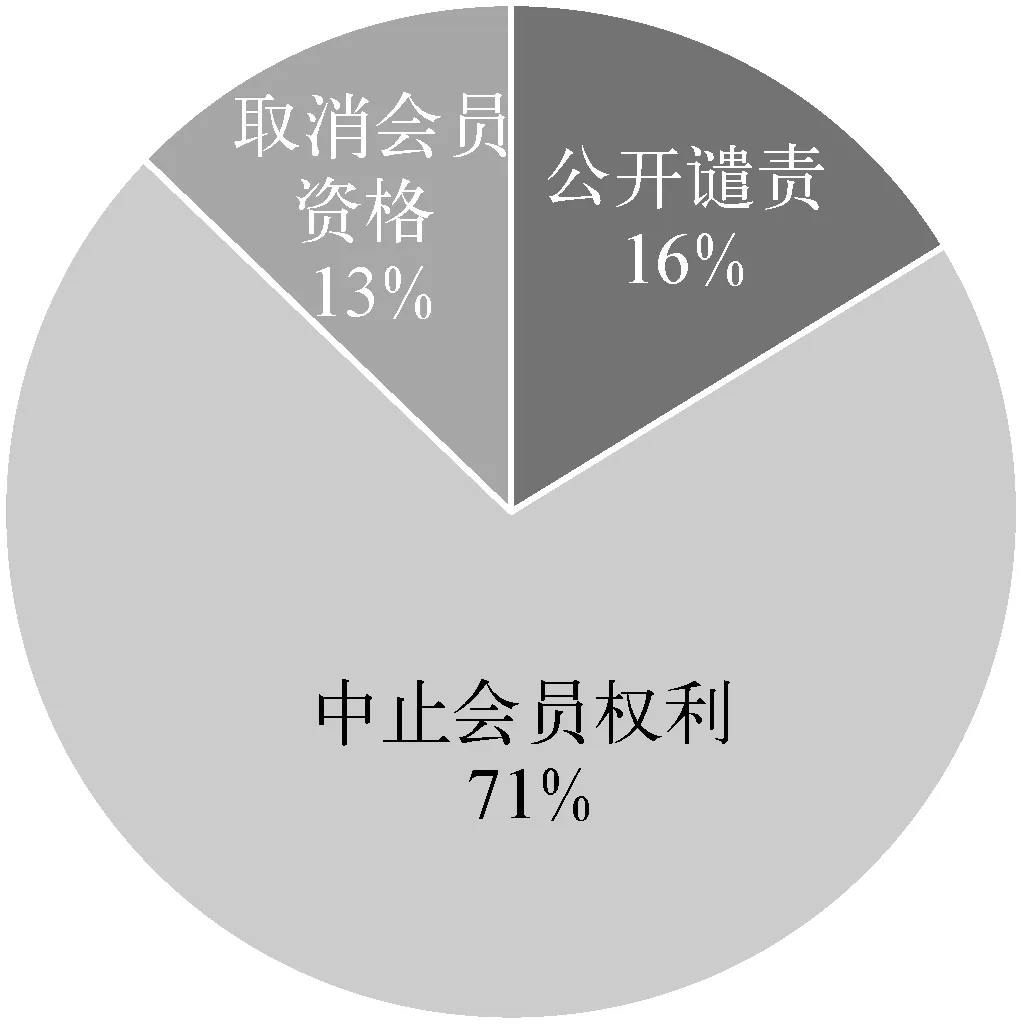

图3 处分手段

3. 处分手段

如图3所示,从处分手段来看,大部分律师协会的行业处分都集中在中止会员权利,占据了71%,这与上图所示的大部分律协处分决定都是根据司法行政机关的行政处罚做出基本一致。只能由律师协会做出的公开谴责仅占据13%,而根据《处分规则》第15条的规定,律协的纪律处分包括了训诫、警告、通报批评、公开谴责、中止会员权利与取消会员资格6种,但从网站上公布的信息来看,并没有前三种更具有申戒性质的纪律处分的信息,这也可能是这三种处分违法程度较轻不属于应当公开的项目,(10)中华全国律师协会《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》第73条: ……公开谴责及以上处分决定生效的,应当向社会公开披露。但从整体来看,这体现出律协的自我规制并未得到良好的运用。

(二) 国家行政机关对于律师职业的规制

从20世纪80年代以来,虽然我国律师从国家行政体制中彻底“脱钩改制”,即由“国家的法律工作者”向全面市场化的“为当事人提供法律服务的执业人员”转变,(11)具体可以见1980年《律师暂行条例》与1996年、2007年《律师法》及其修改中对于律师定义表述的变化。但国家行政机关对于律师行业的规制仍然在发挥着引导、监督律师行业的重要作用,律师行业受到国家政策的巨大影响。(12)典型的政策文件如上述司法部印发的《全面深化司法行政改革纲要(2018—2022年)》中对于律师制度改革的内容,其中涉及了律师的数量、行业业务收入目标、业务、种类、教育培训、党建等方方面面。按照《律师法》第4条的规定,我国对律师、律师事务所以及律师协会规制的主要行政机关为司法行政部门,因此笔者主要考察司法行政机关做出的行政处罚决定书,本文选取了司法部官网公布的自2018年5月18日至2020年1月9日各级司法行政部门做出的200份行政处罚决定书作为研究对象,其中涉及律师192份,事务所8份。

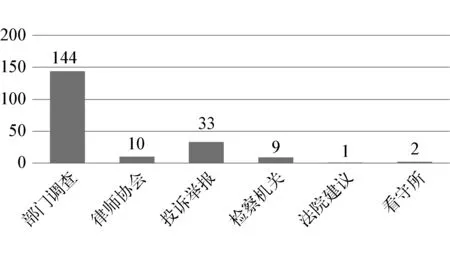

1. 处罚线索来源(见图4)

从司法行政机关做出处罚的线索来源来看,除直接根据故意犯罪刑事判决书做出吊销执照的处罚决定外,一些处罚决定书中并未具体记录案件线索的来源而只记录调查过程,笔者也将其纳入部门调查之中,因此会造成部门调查数量很多,但此类调查大多为被动受理投诉而进行的。从其他来源来看,实践中大量的处罚线索来源于公众的投诉举报,即当事人或公众对于律师及事务所的监督。此外,律师协会与作为法律监督机关的检察机关也在处罚线索来源中发挥了一定的作用,但数量不多。

图4 处罚线索来源

图5 违法行为

2. 违法行为(见图5)

从行政处罚决定所涉及的主要违法行为来看,司法行政机关所规制的违法行为主要包括了私自收费、故意犯罪、扰乱诉讼秩序、违法变更住所、虚假材料与证据、不正当手段承揽业务以及利益冲突。比较该表与上述律师协会自我规制的违规行为,可以得出下述结论: (1) 私自收费与故意犯罪类行为数最多,两者均为实践中高发的违法行为,但故意犯罪仅司法行政机关有权规制;(2) 司法行政机关实际的规制范围要比律协更加广泛,诸如变更住所、诉讼程序、不当承揽业务以及利益冲突也属于其主要规制范围;(3) 对于双方均有管辖权的违法行为,司法行政机关起到了主导作用,而律师协会对于仅有自己专有规制的行为,并没有发挥规制能力。

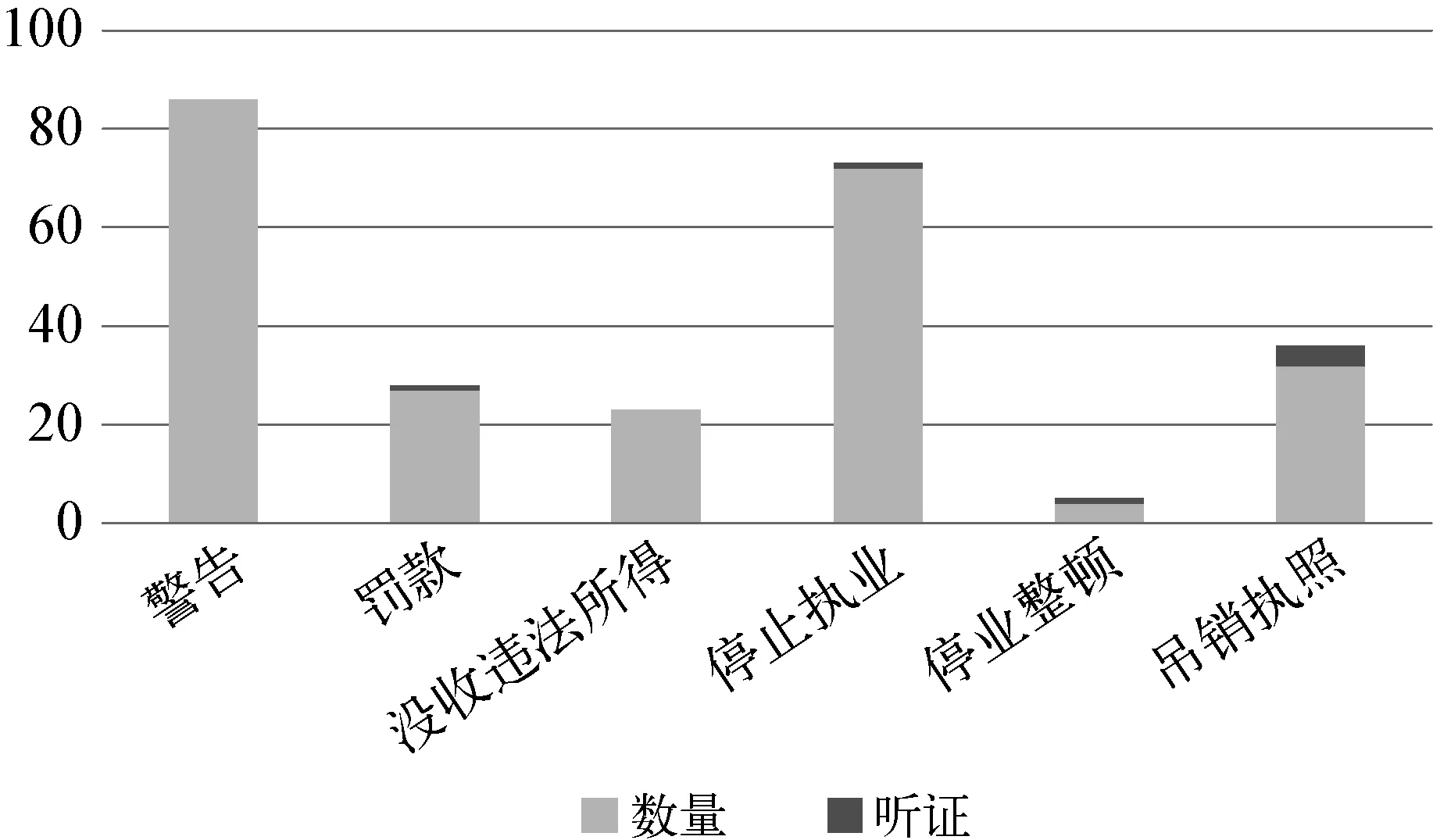

3. 处罚手段(见图6)

图6 处罚手段

对于处罚手段而言,警告(一般同时要求责令改正)是适用最多的处罚类型,其次是暂停执业(停止执业与停业整顿),最后是吊销执照,罚款和没收违法所得往往作为上述三种处罚类型的并罚方式,这与《律师法》关于处罚的规定是一致的。整体来看,警告与暂停执业类处罚数量相差并不大,申戒性的、惩戒性较低的处罚手段没有更多得到适用;从听证程序的适用上来看,在惩戒性更高的处罚中适用也更多,但总体偏低,被处罚人普遍并不愿意申请听证,在较大数额罚款与停业处罚中很少听证。

(三) 对于社会投诉决定的司法审查

在我国司法实践中,律师或律师事务所直接对行政规制机关行政处罚不服提起诉讼的较少,反而是投诉处理决定的诉讼成为主流。投诉作为合法权益受到损害的当事人向国家有关机关要求其履行相应职责的行为,是公民行使监督权的体现。在2018年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第12条第5项规定中,“有下列情形之一的,属于《行政诉讼法》第25条第1款规定的‘与行政行为有利害关系’: ……(五) 为维护自身合法权益向行政机关投诉,具有处理投诉职责的行政机关作出或未作出处理的”。在律师职业规制的过程中,案件当事人对于律师违法行为的规制主要通过向律师协会或行政机关投诉实现,而这并不是一种直接规制。关于投诉人是否可以对行政机关处理不当或不予回复提起行政诉讼,理论和实务界都存在很大的争议,在法律职业领域,是否允许当事人对司法局关于投诉律师及事务所的事项的处理提起行政诉讼也是如此,进一步的问题是法院又是否应该对其违法行为内容进行实质审查,法院在审查的过程中是否会对职业伦理规范进行解释,这种基于投诉的司法审查又属于怎样的规制模式,其特点如何?

笔者在威科先行的网站进行检索(检索于2020年5月1日),以“《律师法》”为搜索关键词,搜索范围为“全文”,搜索模式为“常规”,案件类型为“行政”,案由为“行政处罚”或“行政复议”,文书类型为判决书与裁定书,当事人为“司法局”,检索到共299份判决书以及131份裁定书。其中绝大多数判决书均为投诉举报类案件以及表现为其他类型如信访答复、政府信息公开,实质为投诉举报的案件;律师及其律师事务所对行政处罚提起的行政诉讼仅占据不到20%;即当事人投诉占据了法院审查司法局对涉及律师及律师事务所决定的主要部分。

1. 起诉条件(案件来源)的限制

关于答复书可诉性的认定。首先需要指出的是,对行业自律性组织即律师协会的处理决定不服而向司法行政部门投诉、复议或复查的,一般为内部监督关系,不具有可诉性。(13)相关裁定书或判决书如(2018)黔02行终62号裁定书、(2018)闽01行终335号裁定书、(2018)闽01行终706号判决书、(2016)浙07行终74号判决书、(2019)鲁10行终16号判决书。少数法院认为答复书只是告知性行为,该答复、告知未产生任何实际影响,也未赋予任何的责任和义务,不具有行政法上的强制约束力,不属于行政诉讼的受案范围,(14)参见(2019)京03行终619号裁定书、(2013)惠中法行终字第56号裁定书、(2017)皖1202行初118号裁定书。并且行政机关认定某行政行为可诉或不可诉是没有法律依据的;(15)参见(2013)惠中法行终字第56号裁定书,本案中广东省司法厅在行政复议决定书的最后部分告知:“申请人、第三人如不服本机关复议决定,可以……具体行政行为向惠州市惠城区人民法院提起行政诉讼。”多数法院认为这种答复或处理决定可诉,(16)参见(2015)阳城法行初字第2号判决书、(2017)川0106行初265号判决书、(2017)粤0308行初2171号判决书。并且不能因其使用了信访答复函就否定其可诉性。(17)参见(2013)浦行初字第100号判决书、(2014)浙台行终字第76号裁定书。

关于原告资格的认定。公民、法人或其他组织若要对上述司法行政机关的投诉处理决定提起行政诉讼,其必须具有相应的原告资格,即《行政诉讼法》第25条规定的“利害关系”。在司法实践中,通常情况下,对是否具备原告资格的判断,取决于以下方面: (一) 法律、法规或者规章是否规定了投诉、举报的请求权;(二) 该投诉、举报请求权的规范目的是否在于保障投诉、举报人自身的合法权益……被上诉人实质上是对仲裁裁决未支持其民事主张的结果不服……不会直接影响被上诉人的合法权益。(18)参见(2017)粤71行终885号裁定书,类似的如(2019)鄂9004行初15号判决书、(2019)鄂0102行初29号裁定书;虽然法院普遍采用投诉、举报人的表述,但上述裁定书中同样也指出“投诉是指公民、法人或其他组织为维护自身合法权益而向行政主管部门提出诉求要求处理的行为。举报是公民、法人或其他组织为维护公共利益或其他利益而向行政主管部门提供查处违法行为的线索或者证据的行为,举报的目的并非为了直接保护自身合法权益。……故被上诉人的所谓投诉实质上具有举报的性质”。可见,举报人一般并不具有诉权。也就是说,这种投诉举报不能是公益性的、(19)参见(2019)京0101行初784号裁定书。维护政府公信与权威的,(20)参见(2019)京02行终1433号判决书。必须针对的是直接影响、(21)参见(2018)粤04行终122号裁定书,类似的如(2019)甘7101行初112号裁定书。实质性侵害(22)参见(2017)川1603行初253号裁定书。当事人权益的行为,但如果并非自身合法权益,基于特定委托代理关系也可以提起诉讼,(23)参见(2019)京0112行初162号判决书。并且原告必须提供初步证据证明;(24)参见(2019)苏0508行初413号判决书。亦有法院通过借鉴保护规范理论来判断原告资格,要求行政机关履行职责类诉讼中,原告的诉权必须以相应的请求权规范为基础,该“权利”应当是通过法律规范明确赋予投诉人或原告。(25)参见(2019)豫0811行初48号裁定书。上述标准在具体应用时也存在两个争议,一是投诉人能否对司法行政部门已经针对其投诉做出的行政处罚不服而起诉,有的法院认为该处罚决定的目的是规范律师执业行为,加强对律师执业活动的监督和管理,并非为了保护特定委托人的权益,且该被诉行政处罚决定书亦未对原告设定权利义务;(26)参见(2019)沪7101行初319号裁定书、(2019)沪03行终434号裁定书。也有的法院认为要求主管行政机关依法追究加害人法律责任的公民、法人或者其他组织可以依法提起行政诉讼,(27)参见(2018)湘09行终23号判决书。或在特定案件中影响到受害人对公平正义的期待也应该赋予其诉权。(28)(2015)滨行初字第0048号判决书中指出: 原告作为第三人教唆诱导行贿行为的对象和受害人,虽未按照第三人的意思实施行贿进而导致财产损失,但对第三人的违法行为的惩处直接影响到受害人对实现公平正义之期待。二是能否就投诉对方代理律师的决定要求司法审查,一些法院认为被举报人并非委托代理人,该律师与投诉举报人没有委托合同关系,故不存在该律师在履行委托合同过程中侵害委托人合法权益的情形,权利义务不受实际影响;(29)如(2017)津行申275号裁定书、(2018)沪7101行初672号裁定书、(2019)粤71行终1185号裁定书、(2018)沪0104行初97号裁定书、(2018)沪03行终709号裁定书、(2018)沪03行终770号裁定书等。而亦有法院认为“原告如认为其代理行为存在违法违规之处,进而影响案件审理,具有作为涉案利害关系人向司法行政部门进行投诉,并对投诉结果不服提起复议诉讼的权利,不能以此否定其提起本案诉讼的原告诉讼主体资格”(30)(2017)京0102行初702号判决书、(2018)沪0112行初59号判决书。。

2. 审查内容

从审查内容来看,多数审查均沿着是否属于行政职权范围,是否具有违法行为的事实认定,决定的法律适用以及程序的合法性四个角度进行论述或是就其中某一些争点进行重点论述。司法实践中,审查内容的争议主要集中在规制主体职权范围与事实认定的审查。

对于行政职权范围,即对律师职业规制的权限,诸如犯罪行为(31)参见(2018)闽0104行初95号裁定书。、委托代理合同的争议(32)如(2019)沪7101行初212号判决书、(2019)粤1203行初36号判决书等。等显然不属于司法行政机关的职权范围,需要注意的是不同规制机关之间的分工,诸如未着律袍、不佩戴律徽以及代理中的一般过失行为属于律师协会的规制范围(33)参见(2015)鄂西陵行初字第63号判决书。;对于破产案件中司法行政机关与人民法院规制的范围,有的法院认为“留任精品展销公司清算组成员是否构成‘跨所执业’及期间是否存在违法行为……可以向相关人民法院反映,而不能直接以投诉举报方式请求行政机关履行规制职责予以查处”;(34)(2018)沪0115行初441号裁定书。但有的法院否定了这种观点:“违反《企业破产法》的问题,也有反映明权所及其律师违反职业道德和执业纪律的问题。……《投诉答复》中却称‘我们将根据人民法院的结论,再依据有关规定作出相应处理’,明显将司法行政机关履行投诉查处的法定职责与人民法院在破产案件审理中对管理人在业务上的指导、监督相混淆。”(35)(2017)浙1003行初40号判决书。

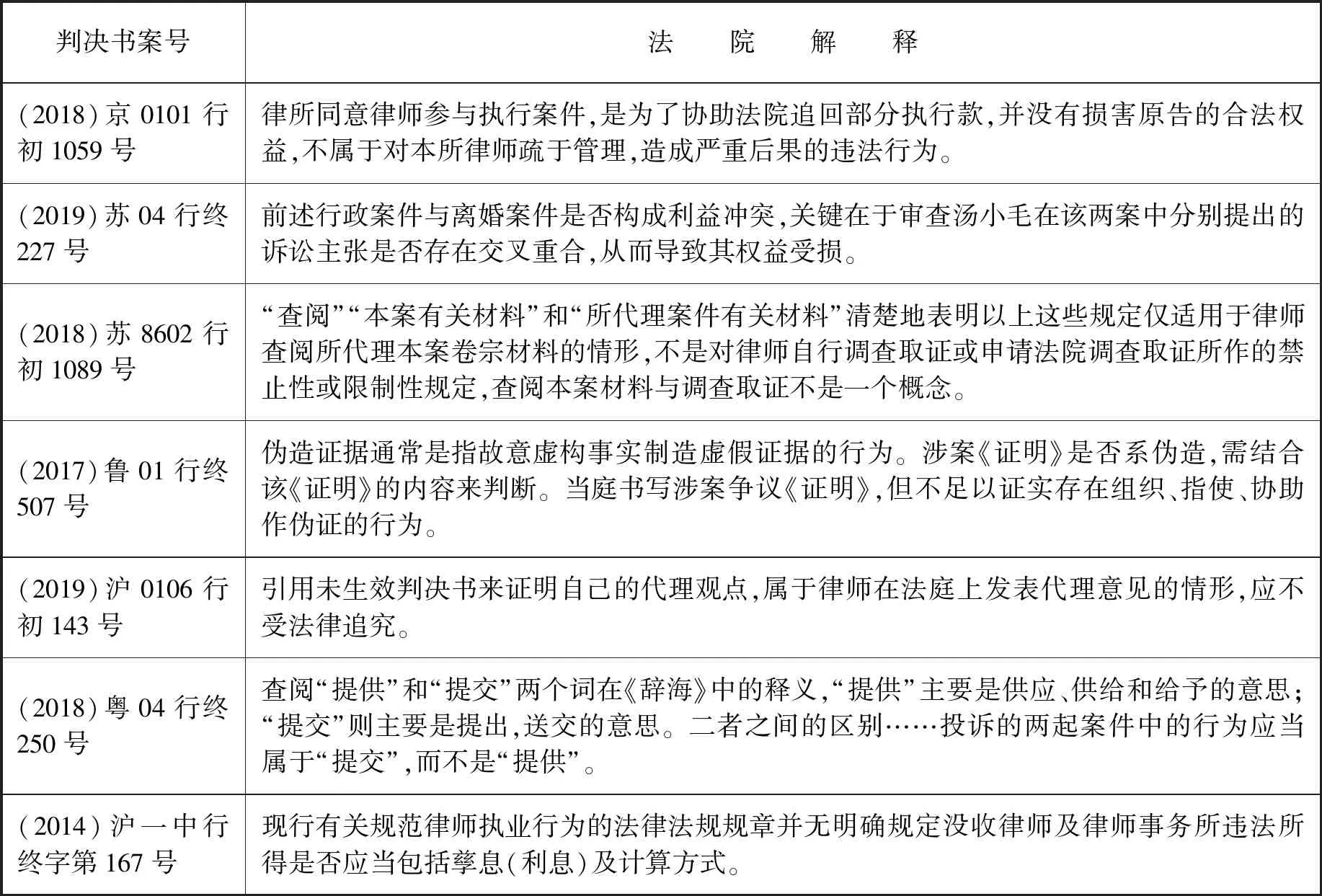

对于事实要件的审查,多数法院对被投诉人是否具有违法行为进行了严格审查并且做出了解释,仅有少数判决书采用形式审查。(36)如(2018)京0105行初493号判决书、(2019)京03行终191号判决书、(2019)沪7101行初364号判决书、(2019)沪03行终503号判决书、(2018)粤06行终224号判决书、(2017)渝0112行初24号判决书、(2016)沪0104行初16号判决书等。就实质审查而言,首先被投诉的行为必须是在律师执业过程中的行为,不能是其他执业如担任仲裁员的行为;(37)参见(2019)湘01行终298号判决书。其次法院就具体行为是否具有违法性进行审查并对职业规范做出解释,下表选取了一些典型的例子。

判决书案号法 院 解 释(2018)京0101行初1059号律所同意律师参与执行案件,是为了协助法院追回部分执行款,并没有损害原告的合法权益,不属于对本所律师疏于管理,造成严重后果的违法行为。(2019)苏04行终227号前述行政案件与离婚案件是否构成利益冲突,关键在于审查汤小毛在该两案中分别提出的诉讼主张是否存在交叉重合,从而导致其权益受损。(2018)苏8602行初1089号“查阅”“本案有关材料”和“所代理案件有关材料”清楚地表明以上这些规定仅适用于律师查阅所代理本案卷宗材料的情形,不是对律师自行调查取证或申请法院调查取证所作的禁止性或限制性规定,查阅本案材料与调查取证不是一个概念。(2017)鲁01行终507号伪造证据通常是指故意虚构事实制造虚假证据的行为。涉案《证明》是否系伪造,需结合该《证明》的内容来判断。当庭书写涉案争议《证明》,但不足以证实存在组织、指使、协助作伪证的行为。(2019)沪0106行初143号引用未生效判决书来证明自己的代理观点,属于律师在法庭上发表代理意见的情形,应不受法律追究。(2018)粤04行终250号查阅“提供”和“提交”两个词在《辞海》中的释义,“提供”主要是供应、供给和给予的意思;“提交”则主要是提出,送交的意思。二者之间的区别……投诉的两起案件中的行为应当属于“提交”,而不是“提供”。(2014)沪一中行终字第167号现行有关规范律师执业行为的法律法规规章并无明确规定没收律师及律师事务所违法所得是否应当包括孳息(利息)及计算方式。

此外,在对于诉讼过程中虚假证据以及扰乱诉讼、法庭秩序等规制范围内行为事实的认定过程中,法院往往会认为“律师在仲裁、诉讼活动中的陈述及提交的证据是否属于虚假,仲裁员及相关诉讼案件中的法官有判断权,律师的代理权限问题也应由仲裁员及相关诉讼案件中的法官进行甄别”(38)(2017)粤03行终3号判决书,类似的如(2017)苏04行终79号判决书。以及“是否存在干扰诉讼进行、扰乱法庭秩序的行为,依法应由人民法院认定,并采取相应的强制措施,并非被告职权范围”(39)(2016)粤7101行初2336号判决书。。在司法行政机关对许多案件的答复中,也直接以相关案件的裁判书作为认定事实的依据。

(四) 律师职业规制现存的问题

从上述图表与分析中可以得出,我国目前的律师职业规制体系仍然存在很大的问题。

首先,在以职业主义为核心的律协自我规制的实践中,这种自我规制并没有发挥出很好的作用,尤其是以浙江省作为经济较为发达的省份而言。这表现在: 在处分来源上各地的律师协会的处分大部分都是直接依据司法行政部门的行政处罚而做出;在违规行为上,私自收费、提供虚假材料以及故意犯罪这些也属于司法行政部门处理的违法事项占据了大半,而故意犯罪根本不是律协的规制对象,《处分规则》中规定的专门由律师协会规制的行为(40)如《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》中规定的代理不尽责行为、违反行业管理的行为。却没有得到应有的规制;在处分手段根据行政处罚而做出中止会员权利和取消会员资格这一处分措施的占据主要部分,而职业共同体内部的训诫申戒措施并没有得到应有的重视。

其次,相较于行业协会的自我规制,国家行政机关仍然在规制领域内起到了主要作用。相对律师协会的自我规制而言,其在实践过程中规制的违法行为更加的多样,但也存在以下几个问题: 一是处罚线索来源上,除了依照故意犯罪的判决书外,主要是受理公民投诉,这需要理清其与律师协会的关系,因为按照前述《投诉规定》的要求,首次投诉原则上由律师协会进行受理,这恰恰验证了律师协会自我规制的孱弱,大量的投诉处理仍然是由行政机关做出的,而律师协会仅仅是根据已经做出的行政处罚做出相应处理;二是在规制范围上,司法行政机关实践中规制范围相较于律师协会的自我规制范围更大,但显然在规范上《处分规制》要比司法行政机关的《律师和律师事务所违法行为处罚办法》(以下简称《处罚办法》)更为宽泛,即使在部分规制范围重合的领域,司法行政机关的行政规制也起到了主导的作用;三是从处罚手段来看,事后处罚为主的警告和停业处罚适用数量较为相当,警告一般同时附带了责令改正行为,整体来看更多采用事后的行为罚,这需要理清申戒罚和行为罚作为规制手段的关系,而且在惩罚性较重的处罚中当事人往往不愿意申请听证与行政机关沟通。

最后,司法机关对于社会投诉决定的审查往往会进行实质性审查,具体分析被投诉行为是否违反职业伦理规范,并且这种情形下律师及律师事务所需作为第三人参加诉讼,(41)如(2019)豫05行终225号裁定书,其中提及“律师与律师事务所均与被诉《答复》具有利害关系,原审法院未通知其参加诉讼,属程序违法”。在公开司法活动中对相关违反职业伦理行为进行审查并解释,其结果也会更加公正并符合职业共同体的准则。但是,司法规制在法院实践过程中也存在如下问题: 一是在起诉条件(案件来源)方面,不同地区的法院对于当事人保护的程度不尽相同,往往会具体分析其是否具有利害关系,这或许是由于诉讼存在着一定的成本,为了诉讼经济与优先保护权利受到更大侵害的当事人,法院从自身能力出发对司法规制的程度做出了诸多限制。二是法院在审查内容中也区分了不同规制机关对于不同行为的规制范围,范围重合时的优先性问题,这涉及法院与司法行政机关规制范围的问题。此外,从规制手段来看,法院判决撤销并要求重新做出投诉处理决定,属于一种间接规制手段。

总而言之,这里涉及三个核心问题: 第一,在规制框架上,实践证明了直接规定首次投诉由律师协会受理的失败,律师协会的自我规制如何才能够建构起来,职业协会的自我规制与司法行政机关的外部规制以及法院的司法审查三者之间的关系是什么?第二,在规制范围上,一方面《处分规则》并没有发挥实效,律师协会在适用《处分规则》时实际上与适用《处罚规则》并无区别,甚至《处分规则》只是发挥了将行政处罚转化为协会处分的作用;另一方面,司法规制在起诉条件和审查内容方面都对规制范围做出了限定;那么又应该采用什么标准来划分律师协会、司法行政机关与法院的规制范围与重心?第三,在规制手段上采用事后行为惩戒的方式为主,训诫、警告等具有申戒性质、处罚程度较低的手段并未得到较多的适用,那么其与对行为进行限制的、惩罚程度较严重的规制手段的适用关系是什么?

二、 职业主义的危机与规制治理的革新

(一) 职业主义的危机

在社会学上,自我规制传统上是职业主义的关键组成部分,专业化的目标是在服务或劳动力市场上对机会的垄断,以及在职业等级制度中对地位和工作特权的不可分割的垄断。(42)Magali Sarfatti Larson, Professionalism: Rise and Fall, 9 (4) International Journal of Health Services 607-627 (1979).因此法律职业主义者认为: 法律职业若想成为一个真正的共同体,其必须实现一种自我规制(Self-regulation)体制——由职业内部的机构(往往是律师协会,也包括法学院),自主地管理职业内部事务,包括控制职业成员的数量和质量、决定职业培训的内容、颁布职业伦理并对触犯者进行惩戒等等。(43)参见李学尧: 《法律职业主义》,载《法学研究》2005年第6期,第3—19页。职业主义主要在于以下几个观点: 首先,只有律师才能理解规制所涉及的法律复杂性;因为非律师没有理解相关问题的基础,也没有理解律师行为的背景;其次,律师通过其训练和职业社会化,既具备了专业技能,又具备了自我规范的适当道德取向;最后,律师行业坚持履行自我规制职责,这应该为其继续控制纪律程序提供理由;此外,法律职业的自我规制可以避免不利的国家干预,法律职业是国家与公民之间的中介。(44)William T. Gallagher, Ideologies of Professionalism and the Politics of Self-Regulation in the California State Bar, 22 Pepperdine Law Review 485-628 (1994).然而,近几十年来对于法律职业自我规制的批评声不断高涨,许多批评者认为自我规制造成了法律服务成本高昂、抑制了创新并且未能实现其对公共利益保护的目标,一些国家已经开始着手对于法律职业的规制模式进行改革,如英国在2007年《法律服务法》后放弃了自我规制的传统规制模式,转而采用一种合作规制(co-regulation)的模式,即在保留传统自我规制的前提下,引入公共规制;(45)参见李洪雷: 《迈向合作规制: 英国法律服务规制体制改革及其启示》,载《华东政法大学学报》2014年第2期,第55—66页。另一方面,即使是仍然保留了自我规制的实践,但已经远远不同于传统意义上的以职业伦理规则进行事后惩戒为核心的规制模式。这种转向主要源于以下两个方面:

一方面是律师事务所体制与执业领域的变革。全球性的专业服务公司(global professional services firm)的形成使得律师事务所在规范、形成甚至产生其所雇用的从业人员的专业身份方面发挥越来越大的作用,并且试图向员工灌输适当的技能和思维模式。这些公司形式的律师事务所采用了一系列日益复杂的人力资源实践方式,如选择性招聘、内部培训、绩效评估和指导,将新员工塑造成高效的企业专业人士,更加注重客户关注、商业意识、团队合作和效率。(46)John Flood, The Re-landscaping of the Legal Profession: Large Law Firms and Professional Re-regulation, 59 (4) Current Sociology 507-529 (2011).律师的执业领域也发生了变化,许多公司内部法律部门不断扩大,这使得公司在决定雇用外部律师之前,更倾向于逛商店式的选择,这使得雇佣关系更加松散,并且由于上述大型公司化的事务所兴起,律师在事务所之间的流动性也更大,客户需求趋向于律师个人化。(47)参见[美] 克罗曼: 《迷失的律师》,田凤常译,法律出版社2010年版,第281—283页。传统理论认为,鉴于不确定性和信息不对称,市场有足够的“疲软”,客户需求将通过专业规范的服务来满足,包括遵守法律的道德规范,律师将作为客户合规行为的“监督者”;而另一种理论认为在某些企业法律服务市场,客户可以很容易地更换律师,而且信息不对称的情况不太可能存在,因为客户是一个老练的重复参与者,因此委托人会选择提供其所要求的服务的律师,包括以逃避或抗拒法律为目的的服务。在实践中,客户通常会选择那些与客户承诺一致的律师,但也有一些律师会影响他们的客户采取一种博弈式的方法来对待法律。(48)Christine E. Parker, Robert Eli Rosen & Vibeke Lehmann Nielsen, The Two Faces of Lawyers: Professional Ethics and Business Compliance with Regulation, 22 Georgetown Journal of Legal Ethics 201-247 (2009).特别是安然公司破产之后,人们发现无论是公司内部的还是外部的律师,都参与了许多最终导致公司破产的核心交易。(49)Robert W. Gordon, A New Role for Lawyers: The Corporate Counselor after Enron, 35 Connecticut Law Review 1185-1216 (2002).

另一方面,这种事务所体制与职业领域的变化也影响了职业伦理。法律商业主义的出现对传统职业主义的理念造成了巨大的冲击,法律商业主义的基本思想是把法律人向委托人提供法律服务的活动理解为商业活动,把法律服务供给和消费的领域界定为法律市场,其基本观念包括经济人假设、法律市场观念、自由竞争观念、企业化经营观念。(50)参见黄文艺、宋湘琦: 《法律商业主义解析》,载《法商研究》2014年第1期,第3—12页。这种观念进一步与自由意志主义相结合,一种以客户为中心的意识形态,否认除了为客户服务之外的任何公共义务,最终走向过度的热情和不受控制的工具主义,要求律师做一切合法允许的事情来实现他们的客户的目标,包括使用任何法律或程序机制,而不管其目的。(51)Christopher J. Whelan, Some Realism about Professionalism: Core Values, Legality, and Corporate Law Practice, 54 Buffalo Law Review 1067-1136 (2006).这几种观念在公司律师之间形成了紧张的关系,进一步加剧了法律职业主义的危机。许多批评认为,传统理论上的角色道德与当事人自由意志均不适用于公司事务型律师,因为角色道德更多适用于诉讼领域,尤其是刑事诉讼,因为涉及限制国家对公民的权力;(52)Paul G. Haskell, Why Lawyers Behave as They Do, Routledge, 2018, p.35-43.而尊重个人意思自治的原则并不要求尊重公司的自主权: 甚至将公司描述为自治公司是否合法都值得怀疑。(53)Joan Loughrey, Accountability and the Regulation of the Large Law Firm Lawyer, 77 (5) The Modern Law Review 732-762 (2014).道德独立与忠诚原则也不适用于公司律师的实践,一些学者提出了公司领域内的道德依存理论,因为在这种情况下,律师和当事人的行为并不总是容易区分的,律师和客户一起完成目标,而不是分开;虽然他们都有一些独立的判断,但他们一起工作,并不总是承担不同的道德角色;律师不仅仅提供独立的法律建议或辩护,因此律师不能总是否认对其客户行为的道德责任。(54)Richard W. Painter, The Moral Interdependence of Corporate Lawyers and Their Clients, 67 Southern California Law Review 507-584 (1993).

由于法律服务商业模式的变化,现代法律职业伦理呈现出一种“非道德性”,即具体的伦理行为规范中,律师只需对委托人忠诚,而对待正义以及公众利益方面,不需要承担任何道德义务,并且这种伦理是以行为为基础,以规则为指向的,(55)参见李学尧: 《非道德性: 现代法律职业伦理的困境》,载《中国法学》2010年第1期,第26—38页。这使得现在职业伦理规范往往作为法律规则的一部分而出现。虽然有学者认为法律人所负担的职业伦理是应当对整个法律实践的道德吸引力负责,(56)参见陈景辉: 《忠诚于法律的职业伦理——破解法律人道德困境的基本方案》,载《法制与社会发展》2016年第4期,第149—172页。但是在实践过程中由于伦理本身的规则属性,必然会产生通过对于非决定性与不确定性规则的解释来满足当事人的需求而不顾公共利益的实现的所谓的“创造性合规(creative compliance)”(57)See Gordon, supra note 〔49〕.。因此传统以规则为主导的命令控制型(command and control)职业伦理规范并不能满足法律服务的需求,这种规制模式往往被人们批评其目标不明确、规则僵化、事后执行不足或过度以及容易产生意外的后果。(58)Julia Black, Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a “Post-Regulatory” World, 54 (1) Current Legal Problems 103-146 (2001).

上述原因导致了法律职业与国家就自我规制“谈判”的破裂,法律职业开始异质化与分治化。商业主义导致了传统的自我规制手段无法将公众利益或消费者利益(两者并非同时存在)置于规制的核心,一方面是委托代理问题产生了诱导需求的风险,另一方面律师对于客户的职业实践也可能增加第三方和整个社会的法律服务的外部成本,(59)Julian Webb, Regulating Lawyers in a Liberalized Legal Services Market: The Role of Education and Training, 24 Stanford Law & Policy Review 533-570 (2013).这需要新的规制模式的适用,而规制则往往代表着国家的干预,即国家主义的倾向。问题在于,是否存在一种超越国家主义、商业主义与职业主义的道路?

(二) 规制治理的革新

近年来许多国家规制治理的转向已经为这条路径提供了可能,即从传统上理解的规制模式转变为“后规制”“放松规制”或多中心的模式,也被称为“规制治理”。这种变化首先来源于国家职能向治理的转变: 出于对福利国家危机后的反思,(60)对于福利国家危机的论述,参见[德] 尤尔根·哈贝马斯: 《合法化危机》,上海世纪出版社2009年版,第75—81页;See Samuel P. Huntington, The Democratic Distemper, 41 The Public Interest 9 (1975);卢曼对此也有相关论述,See Michael King, Chris Thornhill, Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law, Palgrave Macmillan, 2003, p.78-81.在公共管理和经济学界掀起了一场由统治到治理的变革,政府不应该通过指令直接提供服务(划桨),而是应该更多通过市场、竞争与绩效的治理(掌舵)。(61)David Osborne & Gaebler Ted, Reinventing Government, 27 Journal of Leisure Research 302 (1995).在此过程中,治理一词的运用出现了爆发式的增长,诸如公司治理、分层治理、善治、全球治理、新公共管理等词层出不穷。虽然对于治理用法多样,但治理理念的基本假设便在于非政府参与者在管理过程中的重要地位,而这种过程是基于互动而非指令的,并具有持续性与模糊性,(62)Hal K. Colebatch, Making Sense of Governance, 33 (4) Policy and Society 307-316 (2014).政府必须与非政府行为者构成复杂的组织体共同管理公共事务,因而超越了对于经济治理结构——市场与科层的二分法,(63)Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations, 63 (2) The American Economic Review 316-325 (1973).而是作为相互依赖、互惠的网络结构。(64)Walter W. Powell, Neither Market Nor Hierarchy, 12 Research in Organizational Behavior 295-336 (1990).作为治理理论的代表人物的罗兹教授在其著名的论文《新治理: 没有政府的统治》中概括了六种治理的用法,并结合自创生理论(65)关于自创生理论在公共行政管理的运用,See Walter JM Kickert, Autopoiesis and the Science of (Public) Administration: Essence, Sense and Nonsense,14 (2) Organization Studies 261-278 (1993).提出治理的定义即自组织的组织间网络,(66)罗兹教授在使用这个概念时表明其与自创生理论紧密相关,即组织追求的是与环境的自涉性闭合,而变化也必须在组织内部产生。参见[英] R. A. W. 罗兹: 《理解治理: 政策网络、治理、反思与问责》,丁煌、丁方达译,丁煌校,中国人民大学出版社2020年版,第46—47页。包括组织间的相互依赖,网络成员之间连续不断地互动以交换资源和开展协商,这种互动具有博弈特征并根源于信任,以及不受国家规制的高度自治。在这一过程中,自组织借助制度化的谈判达成共识,建立互信,从而补充市场交换和政府自上而下调控之不足,因而需要持续不断地坚持对话,以此产生和交换更多的信息以减少但不会消除有限理性带来的问题,(67)参见[英] 鲍勃·索杰普: 《治理的兴起及其失败的风险: 以经济发展为例的论述》,漆芜编译,载俞可平主编: 《治理与善治》,社会科学出版社2000年版。这也就是治理所具有的反思理性。政府虽然不再是治理中心,但仍然发挥着重要的作用,治理模式存在着协调失败的可能而需要去进一步的学习与反思,“元治理”作为“治理的治理”被提出: 元治理是对普遍协调模式中发现的复杂性、多元性和错综复杂的层次结构的管理,通过对市场、科层以及网络的明智组织以实现可能的最佳结果;政府在元治理的各个方面发挥着日益重要的作用: 参与市场的重新设计、宪政结构的改变、组织形式和法律的重新规范,为自组织提供组织条件,最重要的是其参与协作,它们为治理的对话和规制秩序提供了基本规则并在治理失败的情况下承担政治责任。(68)Bob Jessop, Governance and Meta-governance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, in H. Bang, ed., Governance as Social and Political Communication, Manchester University Press, 2003;也有其他观点认为元治理的原则、价值选择也应当由国家、私营市场与社会共同互动协商进行,See Jan Kooiman & Svein Jentoft, Meta-governance: Values, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices, 87 (4) Public Administration 818-836 (2009).

这种国家职能由“统治”转向“治理”的变化进而对规制产生了巨大的影响,治理时代的规制表明通过正式法律行使控制的能力有限,国家也不再是规制主体的核心,规制是在广泛的社会行动者内部和之间发生的,包括硬法和软法的结合以及合同等各种规范的治理。但是问题在于: 作为规制手段的法律又应该如何发挥作用?

“规制治理”结合了福柯的“治理术”、托依布纳的“法律自创生理论”以及布雷斯韦特的“回应性规制”理论。(69)见前注〔6〕,斯科特书,第118—129页。首先,福柯在对治理的系谱分析中认为18世纪重农主义的治理策略表明治理的终极目的存在于对治理所指导的过程的完善和强化中,治理的工具不再是法,而是一系列多种形式的手法。(70)[法] 米歇尔·福柯: 《人口、安全与领土》,钱翰、陈晓径译,上海人民出版社2010年版,第83—84页。其次,托依布纳的“法律自创生理论”结合了卢曼关于系统论的观点,规制是通过确保结构耦合找到减少或最小化不同行动领域之间差异的方法,促使子系统内部的反身机制,即法律在指导或程序化那些寻求控制的活动方面发挥了适度的作用,从而间接地寻求控制,(71)Gunther Teubner, After Privatisation? The Many Autonomies of Private Law, in Diana Göbel, ed., Critical Theory and Legal Autopoiesis, Manchester University Press, 2019.在这种模式下,规制对象要么被要求、要么受到激励而去制定自己的规则,形成一种自我规制制度程序化的“反身法”;一个合理的规制概念有五个核心概念: 复杂性、碎片性、相互依赖性、不可治理性,以及拒绝明确区分公共和私主体规制,并且体现出程序法和民主协商的色彩。(72)Julia Black, Proceduralisation and Polycentric Regulation, Direito GV Law Review (Especial 1) 99-130 (2005).最后,回应性规制设想规制活动发生在对话式的环境中,作为规制者的政府与企业进行互动,如果干预性较低的建议和劝服措施失灵,则逐渐采用更为严格的罚款或吊销执照惩罚性执法措施,通过反复的互动以“胡萝卜加大棒”的方式鼓励其自愿合规,这种规制进一步被发展为多元规制主体的互动,强调多元规制者采用多种政策工具互补组合进行互动,而国家的角色并不在于直接干预,而是为其他规制主体提供前提、协调与补充。(73)[英] 卡里·科格里安内斯、埃文·门德尔松: 《元规制与自我规制》,载前注〔7〕,鲍德温、凯夫、洛奇书,第133—162页。总而言之,国家与法律不再以直接命令的方式进行规制,转而旨在建构和程序化多元规制主体采用对话式的互动、反思的过程。“规制治理”代表着国家与社会多元主体通过更加广泛的规制互动来促使规制目标的实现,其中作为规制手段的法律不再仅以直接命令控制的方式,转而旨在建构和程序化广泛具有协商、反思性、替代性的手段。这也为结合国家、市场与社会三元体系之间的互动规制提供了新的思路,并且已经为许多国家所采用。(74)如上述英国2007年《法律服务法》,以及澳大利亚新南威尔士州、韩国的律师规制改革等。

三、 法律职业规制的转向: 英国的实践

上述规制治理的模式在英国2007年《法律服务法》颁布之后逐步采用,本文将结合英国的实践来分析其在法律职业规制中的具体运用。职业主义在英国有着悠久的历史,在英格兰和威尔士,独立职业被认为是“平衡宪法”的一部分,1688年的光荣革命确认了许多职业、特许和地方机构的自治,它们被称为“小共和国”(75)Michael Burrage, Mrs Thatcher against the “Little Republics”: Ideology, Precedents, and Reactions, in Terence C. Halliday and Lucien Karpik eds., Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism: Europe and North America from the Eighteenth to Twentieth Century, Clarendon Press, 1997.,其中便包括了律师协会。这种自我规制的职业主义在近几十年来愈发遭到挑战,在2004年克莱门蒂爵士所作的《审查英格兰和威尔士法律服务的规制框架报告》中就指出了现有规制框架、投诉体制以及商业结构所存在的种种问题。该报告的最终目标是研究在一个有效率、有效果和独立的法律界内,怎样的规制框架最能促进竞争、创新和公众及消费者的利益,建立一个能独立代表公众和消费者利益、全面、负责、一致、灵活、透明的架构,而不会超出合理范围增加限制或负担。(76)David Clementi, Review of the Regulatory Framework for Legal Services in England and Wales, Department for Constitutional Affairs, 2004.最终在2007年《法律服务法》中采取了(外部)管理主义与(内部)职业主义相结合的合作规制模式,通过设立法律服务理事会(Legal Services Board)作为一个典型的二级独立规制机构,负责控制卡特尔化,为一线规制者制定最低质量标准,并充当“信息不足的消费者”的代理人。这种做法很好地将专业抱负和原则纳入立法,同时加强对职业团体的控制,影响职业议程,并通过竞争塑造市场,而不是合理化这种职业团体或废除其组织和规范结构:(77)Andrew Boon, Professionalism under the Legal Services Act 2007, 17 (3) International Journal of the Legal Profession 195-232 (2010).在保留职业主义的前提下,对现有的职业主义的规制模式与手段进行全方位改革以适应商业主义的挑战。由于事务律师(solicitor)的代理活动范围更为广泛,远远大于出庭律师,并且也具有有限的出庭权,因此其受到的针对其规制框架和消费者保护的质疑也就更为激烈。由此,事务律师规制局(Solicitors Regulation Authority)作为其规制机构就必须不断实现其在国家主义、商业主义与职业主义之间的平衡。事务律师规制局作为事务律师协会下的规制机构,本身便是职业主义的代表。作为对于商业主义冲击的回应,事务律师规制局一方面向法律服务理事会负责并接受其规制绩效评估,另一方面其又通过更加灵活的规制手段对事务律师及其事务所进行有效的规制,实现法律服务理事会对其的规制目标设定。

(一) 规制框架: 元规制与实体规制

元规制概念的适用最初多集中于企业的社会责任领域,通过规制设定鼓励或强制企业建立内部治理结构、管理做法和企业文化,使企业承担起认真履行职责的责任,以实现对社会治理的结果负责。(78)Christine Parker, Meta-regulation: Legal Accountability for Corporate Social Responsibility, in Doreen McBarnet, Aurora Voiculescu & Tom Campbell eds., The New Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and the Law, Cambridge University Press, 2007.在这种方式下,政府对规制机构进行规制,强加于对象的特定规则和流程是由可能是私有的、也可能是多个第三方规制机构制定的。这些规制者反过来又受到国家的规制,这种方法往往适用于规制实体能够通过专业规制工具和技术在规制设计方面实现比政府规制更好的效果。(79)Gillian K. Hadfield & Deborah L. Rhode, How to Regulate Legal Services to Promote Access, Innovation, and the Quality of Lawyering, 67 Hastings Law Journal 1191-1224 (2015).元规制还代表着一种“反思性治理”,这种方法鼓励规制者不仅愿意修改观点,而且愿意根据有关行动者的环境来修改思考这些关键问题的方式。元规制利用了组织内部和组织之间的互动式学习能力,并且这种反身过程是反复的,并使决定的结果能够根据经验重新审查和修改,这些过程的基础是或多或少的、明确的程序,但结果是开放和不确定的。(80)Colin Scott, Reflexive Governance, Meta-regulation and Corporate Social Responsibility: The Heineken Effect, in Nina Boeger, Dr. Rachel Murray, Charlotte Villiers eds., Perspectives on Corporate Social Responsibility, Edward Elgar Publishing, 2008.也就是说,作为规制者的政府或独立规制机构并不是通过直接的命令与控制强迫被规制者实现规制目标,而是通过一种“法律刺激”的方式促使被规制者进行“自我反思”,以实现政府或独立规制机构所期待的目标。元规制能很好地将国家规制与自我规制结合起来,这体现在两个维度:

一是在一线规制者与二线规制者之间。作为二线规制者的法律服务理事会在行业垄断、消费者代理以及内部治理规则等方面规制一线的“认可规制者”(即英国现有的九种法律职业团体),其可以根据法律服务法所规定的目标以及原则,对一线规制者设定标准以实现目标。一线规制者必须落实法律服务理事会要求其完成的目标,并且需要定期接受法律服务理事会的绩效评估。例如,在2019年6月事务律师规制局接受了法律服务理事会的规制绩效评估,对其规制模式、授权、监督、执行以及良好领导力等方面进行了评分,其中详细记录了法律服务理事会对其提出的目标的实现情况。(81)Legal Services Board (LSB), SRA — Regulatory Performance Assessment, 2019/08, at: https://www.legalservicesboard.org.uk/our-work/regulatory-performance (Last visited on July 20, 2020).只有在一线规制者拒绝完成目标时,法律服务理事会才对其进行指令、介入、公开谴责、罚款甚至取消其认可规制者的资格。

二是在一线规制者与被规制律师事务所之间。《事务所行为准则》要求事务所必须保持信任和公平行事,建立有效的合规和业务体系,在事务所或律师存在风险或发生违规行为时及时报告,并且需要在固定期限内提交合规报告书。(82)Solicitors Regulation Authority, Code of Conduct for Firms, at: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-firms (Last visited on July 20, 2020).事务律师规制局同时引入了法律实践合规官制度(compliance officer for legal practice, COLP)来强化对于律师事务所内部治理的责任,通过确定合规官对于事务所的合规实践进行负责,以确保遵守事务律师规制局许可授权的条款和条件,法律实践合规官必须在存在上述违反职业伦理风险时及时报告,并接受事务律师规制局的调查。设立法律实践合规官强化了事务所权力结构对合规决策的责任,并让合规官承担更多的责任。法律实践合规官向公司内部的其他人提出问题,并进行对话,从而提醒其他律师他们的合规责任以及他们个人可能被外部追究责任的事实,在整个事务所促进问责制。内部对话可能比与外部规制机构的对话更具反思性和防御性,这可能会降低律师的思维方式变得根深蒂固的风险。(83)Joan Loughrey, Accountability and the Regulation of the Large Law Firm Lawyer, 77 (5) The Modern Law Review 732-762 (2014).

(二) 规制范围: 以原则、结果与标准为中心

为了避免传统以行为规则为核心的职业伦理在实践中受到商业主义冲击而导致僵化的“创造性合规”弊端,2007年《法律服务法》规定了五点专业原则,(84)英国《法律服务法》规定的专业原则包括了授权人员应以独立和正直的态度行事;授权人员应保持适当的工作标准;授权人员应为客户的最大利益行事;在任何法院行使出庭权,或在任何法院就有关程序进行诉讼的人士,凡是获授权人士,应履行其对法院的义务,为维护司法公正独立行事;为客户的事务保密。相较于具有明确规范性义务的行为规则,通过以原则为基础的规制来制定行为标准并作为一种规制技术,可降低被规制方利用漏洞和进行最低限度技术竞争的能力。(85)See Parker, supra note 〔78〕.然而金融危机的实践表明,仅仅基于原则的规制并不能带来很好的规制效果,其未能提供确定性和可预测性,也未能创建一个规制机构可以追溯行动的规制体系。如要使以原则为基础的规制有效,规制者与被规制者必须在相互信任的基础上紧密接触,事务所需要关注的不仅仅是最低限度地遵守规制要求,而规制机构也必须清楚地传达结果和目标,否则可能会产生许多矛盾。(86)Julia Black, Forms and Paradoxes of Principles-based Regulation, 3 (4) Capital Markets Law Journal 425-457 (2008).由此事务律师规制局引入了关注结果的规制,将《行为准则》修改为由原则、主题、结果、指示性行为、指导记录所构成,其中原则、主题与结果是强制性的,指示性行为与指导记录是非强制性的。(87)Solicitors Regulation Authority, Code of Conduct 2011, at: https://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/ (Last visited on July 20, 2020).然而,这种原则、结果与指导性行为规则相混合的规制规范却带来了新的问题,过于复杂的设计提高了事务所的成本,并且将成本转移给法律服务的用户,而不是促进良好实践和消费者保护。(88)Solicitors Regulation Authority, Looking to the Future — Flexibility and Public Protection, 12 June 2017, at: https://www.sra.org.uk/sra/consultations/consultation-listing/code-conduct-consultation/#download (Last visited on July 20, 2020).事务律师规制局随后又通过两次改革以实现上述目标:(89)Solicitors Regulation Authority, Looking to the Future Reform, at: https://www.sra.org.uk/sra/policy/future/looking-future/ (Last visited on July 20, 2020).新的《律师行为准则》采用了高专业水平的“标准”来进行控制,这些标准适用于所有与律师行为有关的实践,并构成道德和称职的框架,律师必须运用自己的判断力,将这些标准应用于其所处的情况并决定采取行动的方案,同时要牢记其角色和职责、业务领域以及客户的性质,其有责任遵守本准则以及其他法规要求,并且必须时刻准备着为决定和行动辩护。(90)例如在上述准则第一章“保持信任和公平行事”第一节规定了“您不会因允许您的个人观点影响您的专业关系以及您提供服务的方式而受到不公平的歧视”的标准。See Solicitors Regulation Authority, SRA Code of Conduct for Solicitors, RELs and RFLs, at: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-solicitors/#rule-8-2 (Last visited on July 20, 2020).同样,《企业行为准则》也通过标准和业务控制实现创建和维护正确的文化和环境,并且其中包括了法律实践合规官的标准。(91)Solicitors Regulation Authority, SRA Code of Conduct for Firms, at: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-firms/#rule-2 (Last visited on July 20, 2020).

“专业标准”与关注具体的结果不同之处在于,其更多地吸收了近年来在产品质量、食品药品标准领域所采用的绩效标准,(92)如我国《产品质量法》第23条第2款: 产品质量应当符合下列要求: (一) 不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;(二) 具备产品应当具备的使用性能,但是,对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;(三) 符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准,符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。就某种活动的绩效(而不是特定行为产物的质量)提出要求,通过一般绩效去判断职业行为的合伦理性,这种灵活性大大提升了职业伦理的规制范围。但是这种一般性标准也有明显的缺点,即需要进一步解释来明确其要求,而这也依赖于规制者与被规制者之间的对话、信任与问责。(93)Colin Scott, Standard-setting in Regulatory Regimes, University College Dublin Law Research Paper, No. 07 (2009).

(三) 规制手段: 风险规制的运用

相较于传统基于行为规则的“命令与控制”型的事后惩戒型规制手段,基于不确定性风险进行警示沟通的事前事中合规型规制手段存在以下优势: 首先,其更加偏向于事前防范风险,以避免在行为规则控制下消费者利益或公共利益已经受到损害之时才予以事后补救;其次,传统的伦理规则以事后惩戒为核心,这种规制方法往往都是依靠于被动的、基于公众的投诉而进行的,而风险规制则更强调规制机构的主动出击,进行有针对性的评估和通过事前事中的告诫方式解决风险;最后,传统的伦理规则往往依赖于规制机构对于行为规则的解释而难以对所有“创造性合规”行为有效规制,而风险规制强调对于风险的评估、指导与解决,这有利于被规制主体与规制机构的协商与对话,共同处理风险问题,因为风险在某种程度上来说也是其业务治理的对象。在2007年《法律服务法》实施之后,事务律师规制局便开始尝试适用以风险为基础的规制手段,在2008年初其就已经成立了一个风险评估和指定中心,并且将采用基于风险的规制方法作为其规制原则。(94)Solicitors Regulation Authority, Business Plan 2009, Last updated 21 January 2009, at: https://www.sra.org.uk/sra/corporate-strategy/business-plan/archive/sra-business-plan-2009/ (Last visited on July 20, 2020).规制机构必须设计操作程序,以达到他们提出的降低风险的目标;理想情况下,更有针对性的规制也将有助于成本节约,因为资源得到了更有效的利用。(95)Adam Dodek & Emily Alderson, Risk Regulation for the Legal Profession, 55 Alberta Law Review 621-646 (2017).

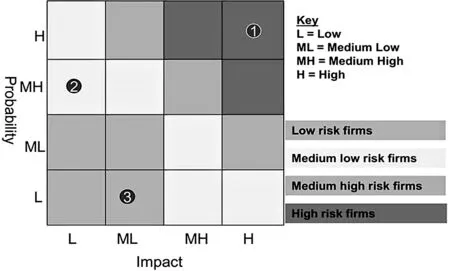

按照事务律师规制局的风险规制框架,(96)Solicitors Regulation Authority, Delivering Outcomes-focused Regulation — Technical Detail about the SRA’s Approach to Risk-based Regulation, at: https://www.sra.org.uk/globalassets/documents/solicitors/freedom-in-practice/risk-based-regulation-technical-detail.pdf?version=4a1add (Last visited on July 20, 2020).在风险识别阶段,事务律师规制局根据《法律服务法》规定的目标和专业原则确定风险规制的对象,考虑实现各个目标和原则过程中所出现的重要风险。在风险评估阶段主要涉及两个方面的要求: 一是风险信息的收集,风险信息的收集除了依靠传统的投诉处理,还依靠事务所等法律服务实体内部法律实践合规官的主动报告,这使得信息的收集全面充分;二是在具体分析评估阶段引入了在风险评估领域常用的风险矩阵(risk matrices)的工具,例如在其评估框架中对于不同事务所风险的判断标准(如右图所示),有针对性地对不同风险程度的事务所或法律服务公司采取措施。下一个环节是风险管理环节,在采取正式的风险管理手段时,事务律师规制局将采取与风险相称的行动,权衡公众利益与所涉及的个人或公司的利益,从最小的限制开始依次考虑可用的制裁和控制措施,更多地采

用事前的劝告方式,在一定条件下可以采用和解协议的方式来实现规制目标。(97)Solicitors Regulation Authority, Enforcement Strategy (published 7 February 2019, updated 25 November 2019), at: https://www.sra.org.uk/sra/corporate-strategy/sub-strategies/sra-enforcement-strategy/ (Last visited on July 20, 2020).最后,风险沟通贯彻于风险规制的每一个环节,事务律师规制局使用了主动收集与被动回应相结合以及正式惩戒与合作协商等规制方式,突出了规制者与被规制者之间的互动。

四、 规制体系的反思与借鉴: 我国现有规制体系的完善

目前,我国律师职业规制架构仍然采取“两结合”的模式,即以司法行政机关的宏观管理为核心、律师协会的行业管理为主体、律师事务所的自律性管理为基础、政府宏观调控部门的调控管理为保障的一种管理体制。(98)参见陈宜: 《“两结合”律师管理体制的经验总结与深化》,载《中国司法》2019年第2期,第80—89页。具体而言,按照《律师法》第4条的规定,司法行政部门对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导,这种监督与指导既有宏观层面的行业发展规划与行政规章,也有微观层面的律师及律师事务所的视察约谈与许可惩戒(表现为行政处罚)。从《律师法》第46条所规定的律师协会的职责来看,律师协会同样对律师及律师事务所也享有广泛的规制权力,这说明司法行政部门的行政规制与律师协会的自我规制在规制范围上的界限并不清晰。虽然规制范围存在一定的重合,但相较于律师协会,司法行政机关拥有对严重违反职业伦理行为(99)中华全国律师协会《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》第17条第2款: 省、自治区、直辖市律师协会或者设区的市律师协会拟对违规会员作出中止会员权利一个月以上一年以下的纪律处分决定时,可以事先或者同时建议同级司法行政机关依法对该会员给予相应期限的停业整顿或者停止执业的行政处罚;会员被司法行政机关依法给予相应期限的停业整顿或者停止执业行政处罚的,该会员所在的律师协会应当直接对其作出中止会员权利相应期限的纪律处分决定;省、自治区、直辖市律师协会拟对违规会员作出取消会员资格的纪律处分决定时,应当事先建议同级司法行政机关依法吊销该会员的执业证书;会员被司法行政机关依法吊销执业证书的,该会员所在的省、自治区、直辖市律师协会应当直接对其作出取消会员资格的纪律处分决定。以及更加宏观或根本事项的规制权,(100)前者如司法行政部门对于作为国家法治工作队伍的“律师队伍”的改革文件等等;后者如司法行政部门对于法律职业资格证书以及律师执业证书的授予以及律师协会对于管理律师执业人员的实习与考核等事项。即根据事项的重要性来对行政规制与职业自我规制进行划分: 对于涉及律师及事务所的重大事项由司法行政部门进行规制,而对于代理不尽责等行为由律师协会进行规制,中间属于两者共同规制的范围。而由上述实证分析可以得出,当前我国的行业协会自我规制并没有发挥出应有的作用,职业自主性较弱,规则化的职业伦理在实践中无法承担起规制行为的作用。现阶段的规制体系仍然具有浓厚的国家主义的色彩,两者在规制权限领域仍然需要进一步理清界限,发挥国家与职业共同体各自的优势,真正实现法律职业主义理想在我国的发芽与结合。此外,也需要注意到司法机关(法院)在律师职业规制中的特殊作用。法院在律师职业规制中主要发挥以下三重作用: 首先,在一定情况下法院本身就是行使规制权的主体,如《企业破产法》中法院对于担任破产管理人的律师事务所进行规制;(101)《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》(法释〔2007〕8号)第39条: 管理人申请辞去职务未获人民法院许可,但仍坚持辞职并不再履行管理人职责,或者人民法院决定更换管理人后,原管理人拒不向新任管理人移交相关事务,人民法院可以根据企业破产法第一百三十条的规定和具体情况,决定对管理人罚款。对社会中介机构为管理人的罚款5万元至20万元人民币,对个人为管理人的罚款1万元至5万元人民币。管理人有前款规定行为或者无正当理由拒绝人民法院指定的,编制管理人名册的人民法院可以决定停止其担任管理人一年至三年,或者将其从管理人名册中除名。其次,法院所做出的司法文书可能成为规制的主要依据,司法行政机关在做出涉及诉讼过程中违反职业伦理的处罚决定时应当依据司法机关的判断,如前述诉讼过程中的虚假证据以及扰乱法庭秩序等等;最后,法院对于社会投诉处理决定的司法审查在一定程度上也构成了间接规制,其相当于在司法行政部门的基础上对违反职业伦理行为投诉的二次审查,相较于司法行政机关规制与律师协会自我规制而言,在程序上更加公正、公开且具有对抗性,在内容上法院对于职业伦理的判断往往会运用多种解释方法进行充分说理,但这种间接规制的形式容易造成司法资源的浪费,并且惩戒的实现需要司法行政机关重新做出决定,因此许多法院都对这种社会投诉决定设置较高的门槛,但具体的限制在实践中仍然较为混乱,并且审查方式也存在一定模糊性。由此,上述三种规制模式构成了我国律师职业规制的主要形式。

法律职业主义的危机是西方国家在全球化、商业化的潮流下所面临的普遍问题,多数国家已经开始着手对于传统法律职业主义进行改革,在保留传统法律职业主义自我规制的前提下引入公共规制,尝试国家与职业的合作实践。在我国,一直以来法律职业共同体是我国理论与实务界所追求的目标,也是期望的改革方向,然而完全的法律职业主义在我国既无传统文化的土壤,亦受到转型时期道德真空的挑战成为社会不公的“替罪羊”(102)参见李学尧: 《转型社会与道德真空: 司法改革中的法律职业蓝图》,载《中国法学》2012第3期,第63—78页。。对于我国法律职业的实践而言,在律师事务所不断走向市场化、规模化的同时,如何在公共规制之中塑造职业主义的精神,让律师职业真正成为法治的基石与公民权利的守护者,同时也要使其积极回应国家与社会公众的期待,而西方国家的实践恰好是从反面走向了殊途同归。本文将结合规制治理的革新与英国规制的实践提出我国律师职业规制体系的改革进路,理清行政规制、律协规制与司法规制三者之间的关系与定位,对现有规制体系做出反思。

(一) 国家与职业的合作规制

对于司法行政部门与律师协会而言,尽管在《投诉规定》中规定了对律师事务所和律师的首次投诉原则上由律师协会受理,这一规定体现了一定职业主义的色彩,但是这种自我规制并没有在实践中发挥良好的作用。究其原因既有一些地区的律师协会客观上存在资源与能力的不足;也有制度设计上的问题,即对于大部分公民投诉的违反职业伦理的行为,司法行政部门与律师协会均有规制的权力,虽然规定了律师协会对于首次投诉的受理权限,但是并没有规定一定的公共问责机制,而这可能导致律师协会的懈怠以致未能发挥职业共同体应有的自我规制能力;另一方面则是中止会员权利的行业惩戒仍然大量依照司法行政处罚做出,说明律师协会仍然对行政机关有着很强的依赖性,职业共同体的判断并没有成为规制的主要依据。因此,本文认为应当吸收上述“元规制”的理念,尊重职业共同体的判断,并将其与行政机关代表公众进行公共规制相互结合,即在由律师协会受理首次投诉的基础上增加司法行政部门向律师协会的公共问责机制,这种问责并不是基于个案的规制,而是一种实现社会效果的规制,如投诉案件的数量、公众对于律协处理的满意程度与律协的调查能力等等,通过定期的绩效考核与问责互动来促使律师协会自我规制;而行政机关的个案规制职能也只有在律师协会自我规制无法保护公共利益时,才能作为公共利益的代言人进行投诉的二次审查。

从现行规制框架来看,对于公民投诉的处理在这三种规制方式之间形成了递进的关系,即“行业协会自我规制”—“司法行政机关规制”—“司法机关规制”的体系。司法机关的这种间接规制往往很少受到学者关注,那么司法规制起到的作用是什么?除了司法机关发挥了对前一个规制机关的规制并促使其反思,即“规制的规制”的作用,在实践中往往被忽视的司法规制也起到了重大作用: 司法机关通过中立的、法律化的审判对违反职业伦理的行为进行规制,将公民、国家机关与职业团体三方置于一个公开化的辩论场所。虽然从前述起诉条件的限制上来看,一定程度上是法院为了防止司法资源浪费的考量,但是恰恰是在法官通过解释行政诉讼法起诉条件将起诉范围限定在直接影响并且实质性侵害当事人权益的行为,也就是说只有自身权益受到损害的当事人才能作为起诉的一方,这实际上代表了商业主义下对当事人利益的维护;在诉讼的另一方则是作为公共利益守护者的司法行政机关,代表着国家主义下对公共利益的保护;而作为法律职业共同体的法官和被投诉律师则代表着职业主义下法律技术的运用。因而只有在司法场域中,这三种主义所代表的主体才能进行协商、博弈、反思与互动,最终做出超越国家主义、商业主义和职业主义的判决;这也是为什么前述法院在审查内容阶段会运用文义解释、目的解释与体系解释等多种解释来对行政机关的处罚依据做出实质判断的原因。对于法院在其他两类规制中的作用而言,扰乱诉讼秩序本身便是在诉讼中发生的;尽管对于破产程序是否属于诉讼程序尚有争议,但其仍然是一种司法程序。最后,正是因为如此并且法院做出的判决与决定具有终局性,不管是律师协会或是司法行政机关在故意犯罪、扰乱法庭秩序以及虚假诉讼等已经经由司法机关处理的案件判断中应当依据法院的判决或决定直接做出相应的规制措施。

此外,在我国律师职业规制实践中,相关规制大多针对律师,而很少关注律师事务所的作用。这可能与我国律师事务所行业的发展规模有关: 按照司法部公开的数据,截至2020年底,律师人数为51人以上的律师事务所仅为1 040多家,占比约为3.07%;(103)司法部: 《2020年度律师、基层法律服务工作统计分析》,载中华人民共和国司法部网2021年6月11日,http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgwapp/zwgk/tjxxApp/202106/t20210611_427393.html。也就是说,大部分律师事务所均人数较少,这些律师事务所很难发挥内部的合规自律。但与此同时,在中高端法律服务市场,规模化的律师事务所也不断涌现,在《美国律师》(American Lawyer)发布的2018全球律所人数排名中,共有16家中国律所上榜,并且千人以上的律所也相较上一年增加了3家。(104)周正: 《2018 Global 100排名公布,哪些中国律所首次杀入榜单?》,载微信公众号“智合”2018年9月27日。对于这类规模化的律师事务所而言,其本身所占据的资源与内部治理能力较强,规避监管的可能性也更大,因此对其采用“实体规制”的进路可能更为现实,以强化事务所的责任并要求其设立一定的合规体系与专员。

(二) 规制范围的界定

律师协会自我规制未能发挥作用的另一个原因在于《处分规则》作为“规则化”职业伦理所导致的通过对不确定性规则的解释来满足当事人的需求而不顾公共利益的“创造性合规”,这也是为什么律师协会在规范上的规制范围最为宽泛,但在实践中的实际规制范围十分狭窄并且几乎成为司法行政机关依据《处罚办法》做出行政处罚决定的附庸。因此,应当引入职业伦理的原则性判断或专业标准来实现《处分规则》的更大确定性与可解释性,并且在没有行为规则的前提下,违反职业原则与专业标准的行为也要受到相应律师协会的规制,促使律师及事务所以原则与专业标准进行反思。也就是说,相较于非道德性的伦理行为规则,以原则和专业标准为指引重塑律师的职业伦理规范,因为原则与标准并不局限于具体的行为方式,而是迫使律师在执业过程中处处分析、判断与反思自身同职业伦理的关系。

而在司法行政机关这一层面,行政机关执法的正当性在于其对公共利益的维护,因而其并不对律师与当事人之间的关系负责,也就没有“创造性合规”的担忧;并且按照依法行政的基本原则,行政机关据以执法的依据必须是清晰且明确的,即使存在裁量的空间也应当在法律允许的范围内,而不能仅仅采用宽泛的原则、标准作为依据,这也是《处罚办法》相较于职业伦理性的《处分规则》最大的不同,真正需要关注的反倒是滥用行政裁量权对职业共同体的过分干预。正是因为其并不对律师与当事人之间的关系负责,行政机关保护的是公共利益而不是个人利益,但我们却看到实践过程中行政机关出于转型时期“能动型国家”的冲动对仅属于当事人与律师之间的法律关系进行过分的规制,(105)[美] 米尔依安·R. 达玛什卡: 《司法和国家权力的多种面孔》,郑戈译,中国政法大学出版社2011年版,第104—114页。类似《处罚办法》中“泄露商业秘密或者个人隐私”“不履行合同约定”与“个案中的私自收费”等违法行为实际上不应当由行政机关进行规制,只有当这类行为危害到公共利益,尤其是市场行为导致了不正当竞争之时,行政机关才需要进行干预。

在法院的规制对象层面,法院对于社会投诉处理决定的司法审查在实践中遵循着这样的思路: 在起诉条件上当事人必须是权益直接受到实际损害的当事人;在实质审查中需要判断行政机关是否具有规制权限。毋宁说,法院在此时承担起了当事人利益与公共利益发生冲突时的裁决者,并且其通过法律职业共同体的标准进行判断。通过法庭的充分辩论,法院可以通过法律解释的方法将上述律师协会制定的职业共同体伦理原则、标准与行政处罚的依据相结合,司法规制很好地协调了两种职业伦理之间的冲突,将司法资源运用到最需要其解决的地方,避免了规制资源的浪费。

(三) 以风险合规为手段的互动规制

以风险合规为规制手段有助于弥补现有事后行为罚惩戒的不足,将事后的行为惩戒规制转向事前事中的风险合规沟通,避免违反职业伦理行为的发生。在我国长期的执法实践中,事实上已经存在了这样的规制模式——专项执法检查,如在近期鲍毓明事件后,针对群众对其长期在企业任职、取得美国国籍后隐瞒不报仍以专职律师身份执业的行为的“公愤”进行的专项清理活动,并规定了专项清理的范围、步骤与时限;(106)《司法部办公厅关于在律师队伍中开展违规兼职等行为专项清理活动的通知》(司办通〔2020〕63号),2020年6月18日发布。在此之前各地司法行政部门也曾对相关律师职业重点风险进行过专门的执法检查。(107)如各省、市以及县级司法行政部门发布的专项工作文件: 《河南省司法厅关于开展全省律师执业管理工作专项督导检查的通知》《青岛市司法局规范律师执业专项检查活动实施方案》等。因而有必要优化该类专项检查活动,将“运动式”的专项执法检查常态化、规范化,由司法行政部门或律师协会在其规制范围内对一定时期行业风险的重点领域进行规制,同时将主动收集风险信息与被动调查相结合,执法过程中注重与事务所及律师的沟通,在惩戒方式上更多地采用警告、通报批评等申诫罚的方式,在规制对象仍然不服从的情况下适用行为罚,重点在于督促其减轻风险。

结 语

“规制治理”模式的运用使得律师职业规制在保留原有职业主义自我规制的前提下,引入了外部代表国家与社会的公共规制方式,对“非道德性”的行为伦理规则进行改革,以多元协商、反思性的方式克服现代市场为代表的商业主义影响下的法律职业主义危机。从更加广义的规制空间的角度而言,规制包含了不同权力主体之间复杂的协商、博弈,职业团体所处的市场环境、组织架构与资源都影响其与其他主体之间的互动过程,因此要从宏观的角度关注规制空间内所有的规制资源与主体,讨论其相互依存的关系,(108)见前注〔6〕,斯科特书,代译序第7页,第29—40页。而市场结构本身就是影响法律职业的重要规制之一,典型的如前述在竞争压力日益增加的法律服务市场中所存在的有实力的法律服务对象通过自己所掌握的资源、财富、组织能力甚至诉讼对律师施加的规制,不论这种规制是通过正式的市场竞争法律、契约还是其他非正式的方式进行的。由此带来的律师职业主义进一步被商业结构所侵蚀,面临着公众预期的不满与国家机关介入所代表的外部规制,法律职业逐步形成了国家、公众以及市场与职业的互动规制。

我国律师业仍然处于快速发展的阶段,原有的国家行政规制仍然处于主导地位,随着市场环境不断变化与职业主义的呼声,法律职业愈加受到来自市场的结构性竞争压力和来自社会公众以诉讼方式进行的规制。在这一背景下,法律职业再去追求一种传统的、非竞争性的职业主义下自我规制的可能已是微乎其微,甚至会导致国家、社会与市场对于法律职业所代表的法治精神的进一步破坏。在此基础上,吸收上述“规制治理”的理念,实现国家、市场以及社会与职业的互动规制,或许是未来律师职业走向职业主义一条可能的进路。