我国氯化石蜡的环境赋存、人群暴露与管控:现状及展望

宋博宇,白 露,黎 娟,高 鹏,张彩丽,高洁玉,王亚韡

1. 生态环境部对外合作与交流中心,北京 100035

2. 国科大杭州高等研究院,浙江 杭州 310000

3. 中国科学院生态环境研究中心,环境化学与生态毒理学国家重点实验室,北京 100085

4. 中国科学院大学,北京 100049

氯化石蜡(Chlorinated paraffin, CPs)是一系列碳链长度为10~30 个碳原子、氯化度为30%~75%(以质量计)的正构烷烃氯代衍生物,根据碳链长度可分为短链(Short-chain CPs, SCCPs, 碳链长度为10~13)、中链(Median-chain CPs, MCCPs, 碳链长度为14~17)和长链氯化石蜡(Long-chain CPs, LCCPs, 碳链长度为18~30). CPs 以石蜡和氯气为主要原料反应产生[1],目前广泛应用于金属加工液、PVC 产品、塑胶跑道、橡胶、增塑剂、涂料等[2-3]. 我国自20 世纪50 年代末开始生产CPs 产品,1963 年CPs 的总产量仅有1 895 t[4],但随着塑料行业的发展,CPs 在中国的生产和使用量均呈现快速增长趋势. 2019 年我国CPs 总年产能超过200×104t,是世界上最大的CPs 生产国及出口国[1],相关生产企业主要集中在河南、山东、河北、江苏等地区[1].

CPs 不仅产量高、环境释放量大,而且可以通过不同暴露途径对环境和人类健康造成潜在威胁,因而受到了国际社会的高度关注. 已有研究[5]表明,SCCPs、MCCPs 和LCCPs 均可对生物体及人体产生氧化应激、脂质代谢紊乱和内分泌干扰等毒性效应,同时亦具有生态毒性. 其中SCCPs 因其具有持久性、长距离迁移性、生物蓄积性和毒性等POPs 特性,已于2017 年被列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(简称“《公约》”)附件A 中. 近期,因MCCPs 具有与SCCPs 类似的性质,即将被添加到《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(RoHS)附件Ⅱ限制物质清单中[6]. 2022 年1 月,《公约》POPs 审查委员会(POPRC)首次审查了MCCPs的POPs 特性(《公约》附件D),将在POPRC 第18 次会议进行下一审查阶段. 对于LCCPs,已有研究[5]证明其具有潜在的POPs 特性,然而目前尚未对其开展化学品管控措施.

我国作为《公约》的重要成员国,虽然目前暂未对CPs 的生产和使用加以严苛限制,但是,鉴于国际社会对CPs 类物质的管控日益严格,加上我国所面临的CPs 暴露风险,如何有效应对国际履约的压力以及确保环境安全和人群健康,是我国CPs 相关行业产业结构调整和化学品管控政策制定所面临的重大挑战. 因此,该文综述了CPs 在我国自然环境介质(大气、灰尘、土壤等介质)以及人体样本(血液)中的赋存特征、潜在来源及环境风险,并对CPs 的排放清单及国内外管控措施进行系统归纳,提出了未来CPs 研究亟待解决的重要科学问题,以期为我国CPs的化学品管理及污染防控提供科学数据,同时亦可为将来可能的CPs 消除策略提供参考和依据.

1 我国CPs 的生产和使用

1.1 CPs 的工业生产及应用范围

我国自20 世纪50 年代末开始生产CPs,自2000 年起,我国成为全球CPs 的主要生产国与消费国. 早在2010 年,美国、巴西、德国、法国、英国、意大利和日本就已停止SCCPs 的生产,转而使用MCCPs和LCCPs,但全球总CPs 年产量仍保持上升趋势[7].与其他国家不同,我国CPs 产品类型按照氯化度划分. 最近几年,虽然我国CPs 生产企业开工率约为80%,但仍有部分新增产能出现. 截至2015 年,我国CPs 总产能达160×104t[1]. 2016 年起,我国烧碱市场需求大幅增加,导致液氯滞销,投资金额和技术门槛偏低但耗氯量大的CPs 进一步受到关注. 截至2019 年,CPs 在我国的总产能已超过200×104t. 依据下游市场及原料获取就近原则,虽然目前CPs 生产企业越发集中且逐渐向与氯碱企业配套生产的形式转变[1],但仍具有生产设备和管理水平良莠不齐、生产原料不固定、生产过程泄露严重等问题.

由于CPs 具有阻燃性、电绝缘性、热稳定性、可塑性及价格低廉等优点,目前广泛用于商业、工业添加剂和家庭应用产品中,其中以聚氨酯填缝(13%)、电缆料颗粒(19%)、软门帘(10%)、矿用输送带(9%)、PVC 软管(8%)和橡胶保温材料(7%)为主[1]. 但是不同国家CPs 的使用模式存在一定差异,如北美在金属加工液中CPs 的使用量占比最高,西欧更多将MCCPs 应用于PVC 生产,将LCCPs 应用于油漆及橡胶产品中[7].

1.2 CPs 的环境排放通量

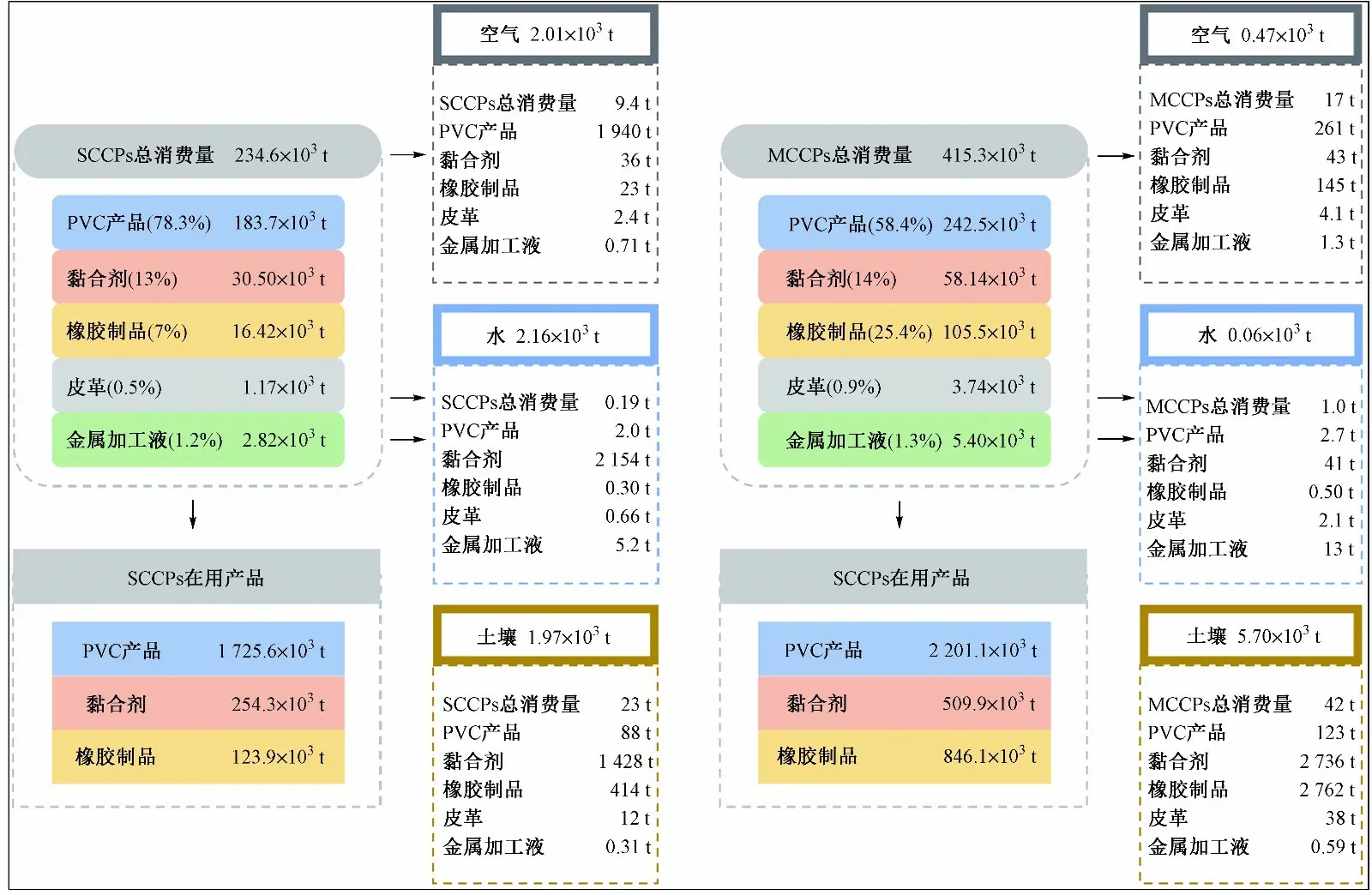

CPs 在环境中没有天然来源,因此环境中的CPs全部来自人类活动的排放. 生产、运输及消费过程中的释放是环境中CPs 最主要的来源. 然而,由于我国CPs 产品不按碳链长度区分,产品往往是短链、中链、长链CPs 的混合物,因而对SCCPs 和MCCPs 排放量的准确估算及排放清单的确定存在较大难度. 《2020年中国生态环境统计年报》[8]估算,我国2020 年SCCPs 产 量 约 为220.6×103t. Zhang 等[9]估 算 我 国2014 年SCCPs 总排放量为3.08×103t,其中向大气和水体中分别排放0.90×103和2.19×103t. Chen 等[10]根据全国范围内的产品浓度调查结果估算2019 年CPs使用量与排放量,发现我国分别使用了225.2×103t的SCCPs 和428.5×103t 的MCCPs,向环境中排放了3.9×103t 的SCCPs 和3.8×103t 的MCCPs,其中聚氯乙烯(PVC)产品占主导地位[10]. 结合Chen 等[10]对我国2019 年SCCPs 和MCCPs 使用量的估算结果以及中国氯碱工业协会对2019 年CPs 下游消费的统计结果[1],笔者对2019 年我国SCCPs 和MCCPs 的物质流进行了重新计算,结果如图1 所示. 由图1 可见,SCCPs 向大气、水和土壤中的排放量分别为2.01×103、2.16×103和1.97×103t,MCCPs 向大气、水和土壤中的排放量分别为0.47×103、0.06×103和5.70×103t. 这表明我国SCCPs 排放量呈现逐年增加的趋势. 另外,具有低挥发性、高辛醇-空气分配系数(KOA)的MCCPs更倾向于富集在土壤中,因而需要进一步关注MCCPs在土壤中的暴露特征及生态风险.

图1 2019 年中国SCCPs 和MCCPs 从生产、使用到排放的质量平衡分析Fig.1 Mass balance of SCCPs and MCCPs in China from production, use to emission in 2019

2 CPs 在多介质中的赋存情况

2.1 环境介质中CPs 的赋存

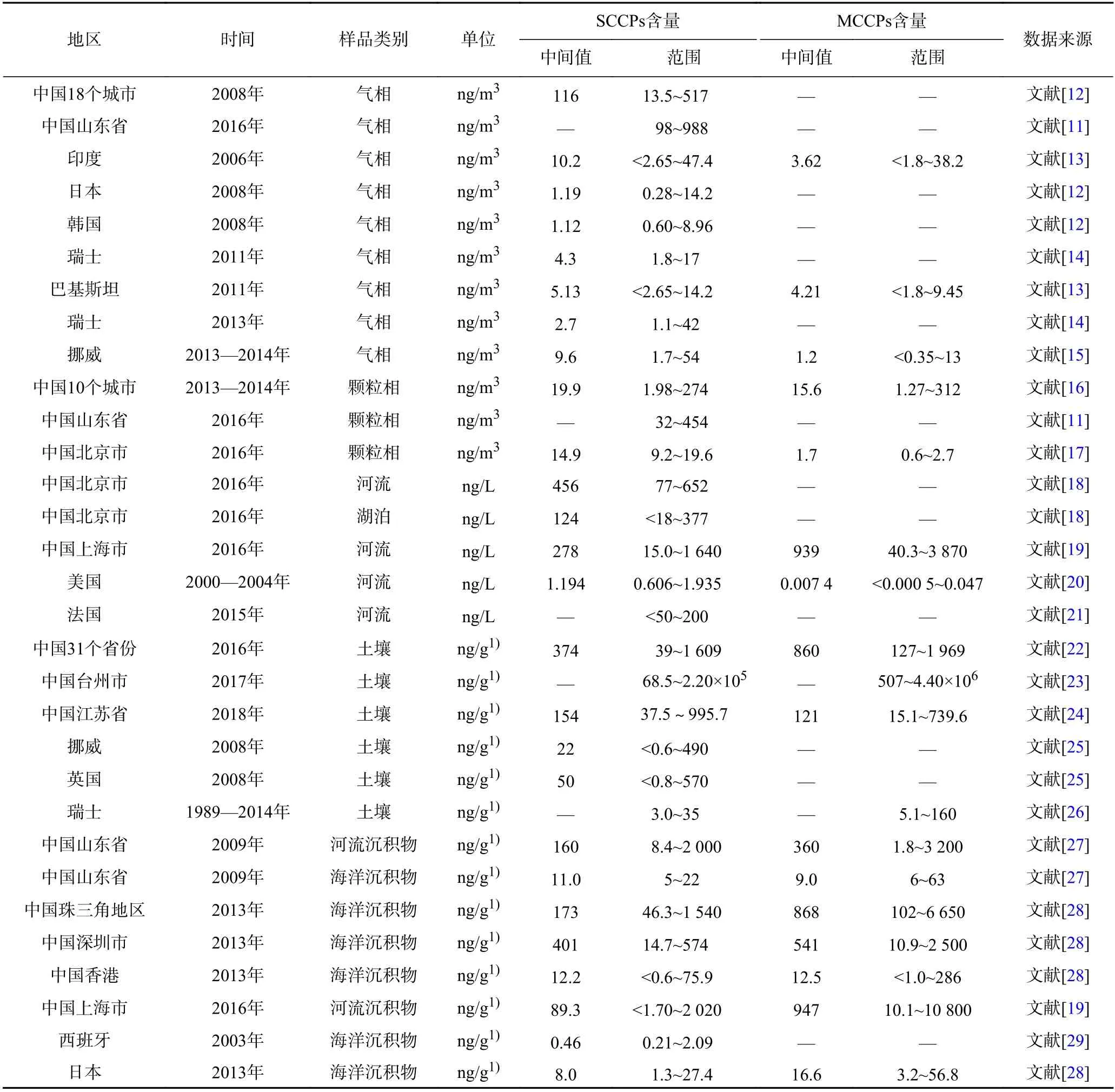

CPs 的化学性质稳定,且具有低蒸气压和溶解度以及高辛醇-水分配系数. 其中,SCCPs、MCCPs 和LCCPs 的亨利定律常数分别为0.34~14.67、0.01~51.3和0.003~54.8 Pa·m3/mol,与部分已知POPs 的数值相当,表明它们具有一定的环境迁移能力. 在低纬度或高温地区,土壤中CPs 进入大气的蒸发量大于大气沉降量,而在高纬度或低温地区,呈现相反的趋势,这表明CPs 可以通过大气长距离迁移而到达极地及高山等偏远地区. CPs 产品的生命周期如图2 所示,CPs 产品从生产商流向应用行业,进一步通过产品消费及废物处置的不同环节向不同环境介质释放. 地球化学循环表明,大气中的CPs 经干、湿沉降过程进入地表土壤,并缓慢向地下水、表层水、空气、生物体中迁移.

图2 CPs 的生命周期Fig.2 The CPs life cycle

2.1.1 空气

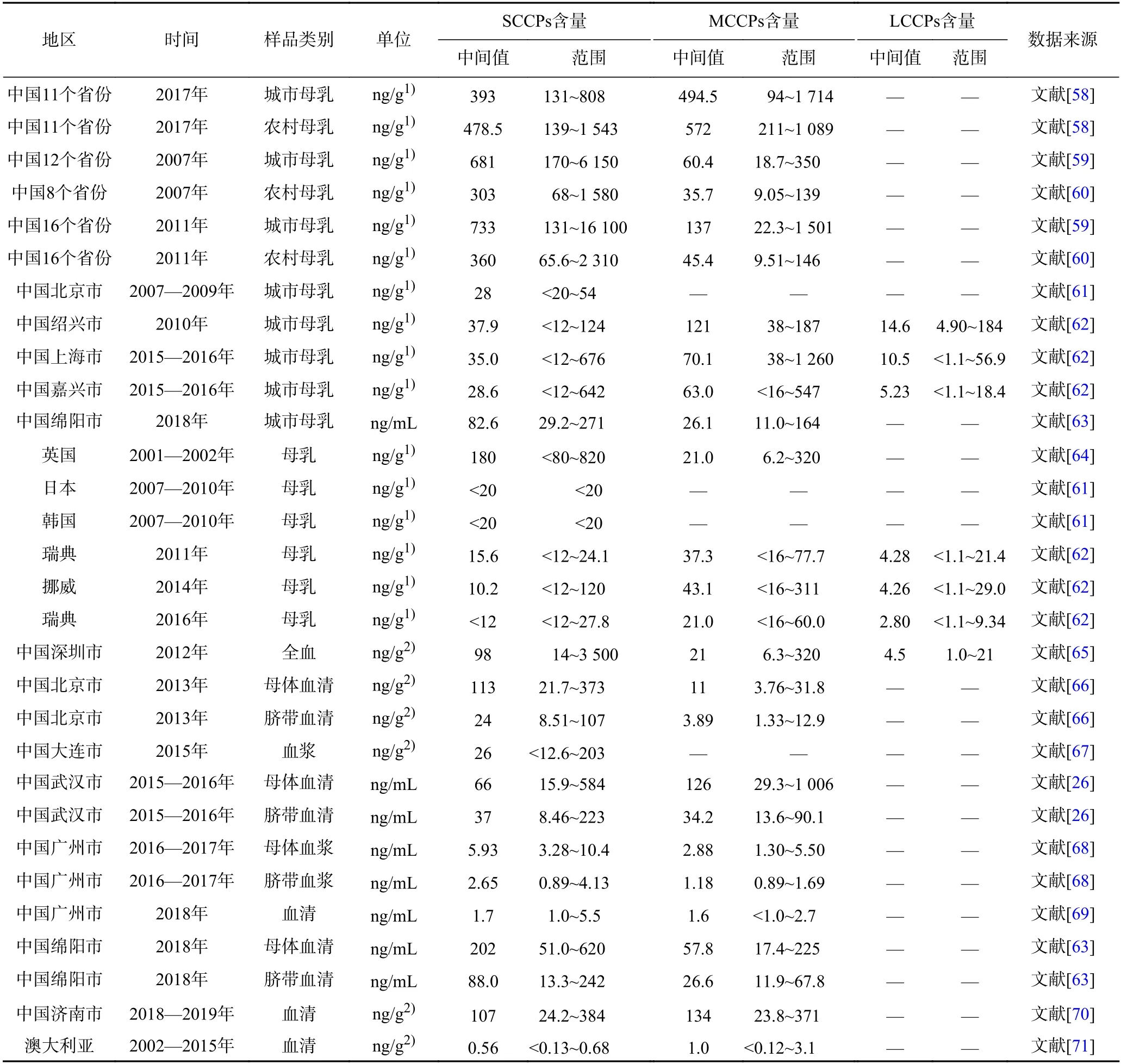

SCCPs 的碳链较短、挥发性更强,在CPs 的全生命周期中易向气相介质释放,因而《公约》将空气作为POPs 监测的核心介质之一. 目前关于我国大气中CPs 的研究主要集中于人口密度高、工业发达的地区. Wang 等[11]研究表明,CPs 生产企业内空气样品(包 括 气 相 和 颗 粒 相)中SCCPs 浓 度 为129~1 442 ng/m3,且气相中SCCPs 浓度(98~988 ng/m3)高于颗粒相中SCCPs 浓度(32~454 ng/m3). MCCPs 和LCCPs具有较高的lgKOA,因而在颗粒相中的分配占比更高.整体上,我国大气气相中CPs 的浓度高于日本、韩国、印度、巴基斯坦和瑞士等国家(见表1),且PM2.5样品中SCCPs 的浓度也普遍高于日本、韩国、印度、英国和挪威.

表1 不同环境介质中CPs 的含量Table 1 CPs concentration in different environmental media

温度是影响大气CPs 分配的重要环境因素之一.研究[11,18]发现,济南、北京等地区室外空气中SCCPs浓度呈现冬季高于夏季的趋势,但在大连、珠江三角洲、长江三角洲等海滨区域SCCPs 浓度则是夏季高于冬季. 这可能是由于我国处于北半球,属季风气候,冬季内陆地区因低温引起的高压导致风向大多为陆风,将陆地大气CPs 污染引入沿海地区. Wang 等[30]针对北京大气中CPs 气/粒分配特征的研究结果表明,冬季大气颗粒物中SCCPs 的占比(67%)远高于夏季(6%),进一步验证了温度对CPs 作为SVOCs 在不同介质间分配的重要影响.

除大气外,近年来对室内空气中CPs 的赋存特征研究日益增多. 河南新乡开放式消费场所TSP 中SCCPs 和MCCPs 的总浓度分别为3.55~359 ng/m3(平均值为60.4 ng/m3)和1.95~59.8 ng/m3(平均值为38.7 ng/m3)[31],高于济南、珠江三角洲等地区,同时高于住宅、办公室等不同室内微环境,但低于北京室内空气中的气相CPs 浓度(SCCPs 和MCCPs 浓度分别为9.77~966、<0.13~613 ng/m3)[32]. 总体而言,室内空气中CPs 的浓度普遍高于室外,室内建材、装饰材料及生活用品所造成的CPs 释放不容忽视.

2.1.2 水体

CPs 进入环境后可以通过地表径流进入地表水,进一步经河流输送到海洋. Zeng 等[28]研究发现,珠三角地区的CPs 浓度远高于邻近的中国香港水域,可能是因为排放到环境中的CPs 通过废水溢流和地表径流将CPs 释放到了周围的受纳河流中,进一步通过河水进入近海海域. Zhao 等[33]研究发现,渤海湾潮间带沉积物中SCCPs 浓度普遍高于沿海土壤,这可能是由于工业排放的CPs 通过河流径流进入到渤海海域.

CPs 也可通过生活污水、工业废水、大气沉降等途径进入污水处理厂,而污水处理厂的出水已被证明是很多污染物向环境中排放的二次源. 已有研究[34-35]表明,亚洲废水中MCCPs 是最主要的化合物,SCCPs 的浓度(144~4 700 ng/L)与LCCPs 的浓度水平接近,并显著高于欧洲废水中SCCPs 的浓度(50~300 ng/L). 由于CPs 具有高亲脂性,因而在废水处理过程中CPs 更倾向于吸附在总有机碳含量更高的活性污泥中. Wang 等[34]研究发现,污泥对SCCPs、MCCPs 和LCCPs 的总体去除率分别为96%、84%和90%,但值得注意的是,SCCPs、MCCPs 和LCCPs的出水浓度分别为(32 ± 9.6)(455 ± 177) 和(51 ± 24)ng/L,这表明仍有部分CPs 可随出水释放到环境中.此外,Wang 等[34]研究也发现,在CPs 的去除过程中起主要贡献的是活性污泥的吸附,特别是对于长链和高氯化度的CPs,因而对于活性污泥的处理与资源利用需要更多关注.

2.1.3 土壤

土壤是CPs 在自然环境中最重要的汇,大气输送、气土交换和大气沉降等都有可能是当地CPs 的来源,且土壤中CPs 的污染浓度与经济活动和经济水平具有一定关联. 已有研究[36]表明,上海城区土壤中CPs 的含量(SCCPs 和MCCPs 含量分别为<1.70~615、<1.92~188 ng/g)低于郊区(SCCPs 和MCCPs 含量分别为52.58~237.56、17.21~1 690.82 ng/g),尤其是MCCPs,可能是郊区距离工业活动更近因而释放源更多引起的. Li 等[37]研究发现,天津市表层土中SCCPs 和MCCPs 含量分别为<23.1~14 285 和<11.4~6 760 ng/g,呈现市区>郊区>远郊区和居住区>绿化带>农业区的趋势. Aamir 等[22]对我国31 个省份农田表层土壤中CPs 的含量进行研究,结果显示,SCCPs的最高含量出现在四川、浙江、山东、河南等中部和东部地区,进一步证明CPs 在土壤中的含量分布与人口密度和GDP 呈显著相关.

CPs 生产、电子垃圾回收以及污水灌溉等活动已被证明是CPs 向土壤释放的重要来源. 山东省CPs生产厂区土壤中CPs 的含量高于广州和大连的厂区,且CPs 向周围表层土壤的扩散机制符合玻尔兹曼方程[38]. 对于不同类型工业区,电子垃圾拆解厂土壤中CPs 的含量(SCCPs 和MCCPs 含量分别为68.5~2.20×105、507~4.40×106ng/g[23])高于有色金属回收园区工厂(SCCPs 和MCCPs 含量分别为121~5 159、47~6 079 ng/g[39])及东莞市工业区(SCCPs 和MCCPs 含量分别为6.75~993、23.9~2 427 ng/g[40]). CPs 的迁移会受到季风气候的影响,空间分布趋势表明,lgKOW及lgKOA较低的SCCPs 比MCCPs 分布更均匀. 整体上,工厂附近土壤中MCCPs 的含量要高于SCCPs,反映我国CPs 产品中MCCPs 的占比更高.

CPs 可以通过长距离迁移而进行全球传输,在一些偏远和高海拔地区也已广泛检出CPs 存在. 如Aamir 等[22]研究发现,SCCPs 和MCCPs 在高原和平原表层土壤中的分布行为呈现出高山冷阱效应;Wu等[41]研究发现,青藏高原地区土壤中SCCPs 和MCCPs的含量分别为4.0~188.9 和2.6~139.3 ng/g;Li 等[42]研究发现,北极地区土壤中SCCPs 的含量为(7.1±0.7)ng/g. 总体而言,青藏高原地区土壤中CPs 的含量依次高于北极和南极,进一步反映人类活动对于CPs的释放与传输具有一定影响.

2.1.4 沉积物

沉积物(包括淡水和海洋沉积物)被认为是很多污染物包括CPs 的汇,在一定程度上可指示不同区域中污染物的分布及历史演变趋势. 有研究[27,43]表明,具有较大lgKOW的长碳链、高氯代CPs 更容易富集于沉积物中,而短碳链、低氯代的CPs 更易随水流输送至海洋. Pan 等[27,43]研究表明,小清河流域与莱州湾地区河流沉积物中SCCPs 和MCCPs 的含量分别为8.4~2 000 和1.8~3 200 ng/g(以干质量计),而海洋沉积物中SCCPs 和MCCPs 的含量分别为5~22 和6~63 ng/g(以干质量计). Chen 等[44]研究发现,华南沿海16 个红树林湿地沉积物中CPs 的总含量范围为271~4 760 ng/g. Li 等[45]研究发现,用于处理化工废水的某废弃氧化池沉积物中SCCPs 和MCCPs 的含量分别为37.5~996 和15.1~740 ng/g(以干质量计),且CPs 含量呈现出从污水口向远端逐渐降低的空间分布趋势,同时发现CPs 含量分布随水流变化不大,说明该区域沉积物中高含量的CPs 可能来自历史积累.Zhang 等[46]对中国9 个湖泊的沉积物泥芯中CPs 时空分布进行研究,发现1970-2014 年间泥芯中SCCPs、MCCPs 和LCCPs 含量均呈现上升趋势,且2000-2014 年间上升最快,这与我国CPs 历史产量统计数据一致. 另外,1980 年以后沉积物中LCCPs 的占比迅速增加,侧面反映了我国LCCPs 使用量的增加. 研究[47]表明,各国家背景地区表层沉积物中MCCPs 的含量差异不显著,但整体呈现中国高于日本、挪威、法国、南非和加拿大的趋势. 高度工业化和城市化地区的沉积物中CPs 含量较高,可能会对开放水域内的水生无脊椎动物、鱼类等产生一定影响.

2.2 普通人群暴露CPs 的途径

2.2.1 膳食

普通人群暴露CPs 主要是通过膳食摄入,特别是动物源性食品. 有研究[48]表明,黄油由于其脂肪含量较高,CPs 含量高于水产品和肉类. 植源性食品中也普遍存在较高含量的CPs,其中,植物油中CPs 含量要高于熟谷物和豆类. 对我国婴幼儿食品的研究结果[49]表明,牛奶中CPs 浓度高于婴儿配方奶粉、谷物和果泥等食品,SCCPs 和MCCPs 浓度分别约为欧洲膳食研究结果的5 倍和1.5 倍. 此外,Ding 等[50]研究发现,济南8 种生食样品中LCCPs 含量为1.8~21.9 ng/g,约占济南市普通人群摄入CPs 总量的6.0%~25.2%,这表明我国LCCPs 所造成的人群暴露风险也不容忽视.

食品中的CPs 来自生产、加工、运输等不同环节,食品包装材料中的CPs 也会向食品中迁移. Wang等[51]在绿茶包装材料中检测到高浓度CPs,且发现同族体分布与食品相似. 对迁移机制的研究发现,密封包装的食品中SCCPs 含量在短时间内显著增加而后基本维持不变,迁移单体主要以C10-11为主[51]. 对于MCCPs,样品浓度则呈现出先显著升高后略有下降的趋势,迁移种类仍以较短碳链的MCCPs 为主,但是其浓度达到分配平衡所需时间较SCCPs 更长,这可能是由于MCCPs 的蒸气压较高,导致其释放速率比SCCPs 更慢[51].

烹饪过程可以在一定程度上消除食物中的CPs.Gao 等[52]研究表明,经中式烹饪后,食物原料中SCCPs 的消除率范围为12%~93%,且动物源原料中SCCPs 的消除率更高. 其中,羊肉经爆炒后SCCPs 的消除率达到82%,这可能与原材料中的脂肪含量较高有关. Gao 等[32]对双份饭样品的研究结果显示,SCCPs 和MCCPs 的 含 量 分 别 为24.4~546 和17.3~384 ng/g (以干质量计),显著低于原材料中CPs 的含量.

2.2.2 室内灰尘

普通人群在室内的停留时间约占每天活动总时间的90%,研究[15]表明,灰尘是室内环境人体暴露CPs 的重要途径. 富集在灰尘中的污染物可以通过真皮吸收的方式进入人体. 因此,关于普通人群通过室内环境暴露所摄取的CPs 带来的潜在健康风险需要进一步关注. Liu 等[53]研究了哈尔滨市5 种不同室内微环境(商店、住宅、宿舍、办公室、实验室)的灰尘样品,发现灰尘中SCCPs 的含量范围为10.1~173 μg/g,不同微环境间SCCPs 的赋存水平没有显著性差异. 但Gao 等[32]的研究发现,不同微环境中SCCPs的含量呈现住宅>宿舍>办公室的趋势,可能与住宅的装修材料有关. Shi 等[54]针对大连两家新开业的消费场所进行调查研究,发现建材商场地面灰尘中SCCPs 和MCCPs 的 含 量 分 别 为6.0~361.4 和5.0~285.9 μg/g,中央空调过滤器灰尘中SCCPs 和MCCPs的含量分别为114.7~707.0 和89.0~1 082.9 μg/g,显著高于Gao 等[32]、Liu 等[53]的研究,这可能与装修材料和装修时间有关. 此外,Wong 等[55]研究发现,室内灰尘中CPs 的含量高于OPEs、HFRs 和PBDEs 等阻燃剂,且中国灰尘中CPs 的含量(590~4 750 μg/g)远高于澳大利亚(310~350 μg/g)、加拿大(280~392 μg/g)、英国(713 μg/g)和瑞典(675~1 330 μg/g)等国家.

CPs 生产企业、电子垃圾拆解地等典型区域及其周边环境灰尘的浓度远高于普通地区,表明上述CPs 高暴露人群的健康风险值得重点关注. Wang等[11]发现,CPs 生产车间灰尘中SCCPs 的含量达16 688 μg/g,远高于宿舍、办公区等非生产区域. Chen 等[56]发现,某电子垃圾拆解车间内粉尘中SCCPs 和MCCPs 的含量分别为246~19 900 和874~48 000 μg/g,高于周边住宅、街道表面和对照住宅. Zeng 等[57]对我国四大电子垃圾拆解厂(台州、贵屿、大理和清远)车间的表面颗粒物进行调查,发现表面颗粒物中SCCPs、MCCPs 的含量分别为30~61 和170~890 μg/g(以干质量计).

2.3 人体内CPs 的赋存情况

母乳作为婴幼儿最主要的膳食来源,可以用于评估母体污染物的内暴露水平和相应的婴幼儿通过母乳摄入污染物的水平. 而血液作为细胞间运输物质的媒介,直接与体内细胞、组织和器官接触,可以在一定程度上反映人体的生理状态,因而母乳和血液中CPs 的赋存水平可有效评估人体内暴露水平以及潜在的暴露风险.

不同地区母乳及人体血液中CPs 的赋存情况如表2 所示. 总体上,在2007-2017 年间,我国SCCPs在城市母乳中的含量呈现降低趋势,但仍高于瑞典和挪威、日本和韩国等国家. MCCPs 在城市及农村母乳中的含量均呈现增加趋势,另外,MCCPs/SCCPs(含量比)的增加进一步反映了我国MCCPs 生产量及使用量的增加. 此外,有研究[58]发现,CPs 在其主要产地或工业化程度高的地区(如河南省、上海市、江西省和河北省等)母乳中具有更高的内暴露水平,由此推测这些地区居民面临较高的CPs 暴露量及风险,需要进一步对上述地区人群CPs 暴露所造成的健康风险进行深入研究.

表2 CPs 在母乳及血液中的暴露浓度Table 2 Exposure concentration of CPs in breast milk and blood

已有研究[70]表明,血清样品中SCCPs 的浓度与MCCPs 的浓度不存在显著性差异. 需要特别指出的是,产妇血清中CPs 的赋存浓度高于一般人群,且CPs 主要产地绵阳市产妇血液中SCCPs 的中位浓度(202 ng/mL)[63]显著高于北京〔113 ng/g(以干质量计)〕[66]和武汉(66 ng/mL)[26]. 此外,孕妇体内的CPs可以通过胎盘的转运作用进入胎儿,其传输机制主要是被动扩散,因而具有中等亲脂性和低分子量的SCCPs 较MCCPs 更易跨胎盘转运(脐带-母体比率RCM-SCCPs为0.51~0.69,RCM-MCCPs为0.50~0.65)[68],进 而造成胎儿的宫内暴露. 尤其是胎儿发育阶段是人体各器官形成的关键期,对有害物质的抵御能力很差,因此,针对CPs 开展母婴传输分子机制研究,对于评价新生儿所面临的CPs 暴露风险具有重要意义. 鉴于已有结果,表明我国普通人群存在高浓度的内暴露水平,针对我国普通人群血液中CPs 赋存现状及暴露途径的研究亟待加强. 另有研究[68]表明,CPs 在红细胞中的分配较血浆更强,基于全血的CPs 监测可能会更准确、有效地评估人体内暴露水平及母婴传输机制.

3 CPs 暴露风险研究

开展污染物风险评估研究对有效开展化学品管理提供了重要的技术支撑. 目前我国环境中CPs 产生的生态风险普遍较低,但对个别地区的鱼类和栖息生物可能存在不利影响. CPs 对普通人群没有显著的暴露风险,但是职业人群与孕妇、婴儿等敏感人群的暴露风险需要进一步关注.

3.1 生态环境风险

土壤CPs 污染的生态风险一般用风险商(RQ)模型进行评估. 评估结果表明,河北、天津、上海等地区CPs 对土壤的生态风险很低. 水环境中CPs 的风险评估主要参照加拿大环境与气候变化部制定的氯化烷烃联邦环境质量指南[72]. 此前,欧洲对SCCPs 进行生态风险评估,发现SCCPs 会对部分水生环境构成重大潜在风险. 另外,Wei 等[73]使用物种敏感性分布估计了日本水生生物和沉积物生物的生态风险,发现水体中SCCPs 还没有对日本水生生物造成显著环境风险,但沉积物中生物可能面临SCCPs 的生态风险. 在我国,大部分研究结果[74-76]显示,河流、近海海域水体及沉积物中CPs 的生态风险较低,中国台湾地区部分水体CPs 污染存在中风险,东海、辽东湾部分地区CPs 污染可能对鱼类存在潜在的不利影响.此外,针对南海沿岸红树林湿地沉积物中SCCPs 的生态风险评价显示,约有1/3 的栖息生物可能存在中等风险[44].

3.2 人体暴露风险

人体可通过膳食、灰尘、吸入及饮用水等多途径摄入CPs,针对不同介质的每日摄入量(EDIs)有不同的计算公式[32]. 由于人所处环境的复杂性,目前大多数关于CPs 的暴露评估研究仍关注于某一特定介质,而非人体全暴露过程. 而综合所有暴露途径,可以进一步计算暴露边际风险(MOE). MOE 是欧洲食品安全局用于化学品风险评估的标准,定义为无明显损害作用剂量(NOAEL)与其估计的EDI 的比值,评估化合物风险的MOE 阈值为1 000[32]. 根据欧盟的风险评估结果,SCCPs 和MCCPs 的NOAEL 值分别为100和25 mg/(kg·d)(以干质量计).

膳食摄入是普通人群摄入CPs 的最主要途径,但普通人群的CPs 暴露不会对人类健康构成重大风险. 济南CPs 膳食暴露研究结果显示,SCCPs、MCCPs和LCCPs 的EDI 中 位 数 分 别 为1 987.1、949.5 和287.9 ng/(kg·d)(以 干 质 量 计)[50],高 于 北 京〔SCCPs和MCCPs 分 别 为1 010 和830 ng/(kg·d)(以 干 质 量计)[32]〕和华南地区〔SCCPs 和MCCPs 分别为700 和470 ng/(kg·d)(以 干 质 量 计)[77]〕,低 于 全 国 性 研 究〔SCCPs 为2 518 ng/(kg·d)(以干质量计)[78]〕,但风险值均较低. Krätschmer 等[79]对比了德国、中国、韩国等地居民通过膳食暴露CPs 的水平,整体而言,我国CPs 的膳食暴露量与韩国相当,高于德国和日本约1个数量级,高于瑞典2 个数量级.

对部分高暴露人群和易感人群而言,CPs 的暴露风险不能忽视. 一项针对山东省CPs 生产企业员工的SCCPs 职业暴露评估研究结果显示,生产车间员工CPs 摄入量为21.8 μg/(kg·d)(以干质量计)[11],为世界卫生组织推荐的每日可耐受摄入量〔TDI 为100 μg/(kg·d)(以干质量计)〕的20%,超过加拿大规定的TDI〔10 μg/(kg·d)(以干质量计)〕,因此,对于职业人群的暴露风险值得进一步关注. 而婴儿的膳食来源较为单一,对于其膳食暴露所造成的潜在健康风险也值得关注. 5 项针对中国的研究中有4 项表明CPs 通过母乳的暴露量超过MOE,具有潜在的健康风险,且Xu等[58]研究结果表明,城市和农村婴儿通过母乳喂养摄入SCCPs 和MCCPs 呈现城市高于农村的趋势. 而一项针对于全球CPs 的母婴暴露结果显示,一些非洲和亚洲国家(不包含中国)的估计值接近MOE,欧洲国家估计的SCCPs 摄入量为60~680 ng/(kg·d)(以干质量计),不存在显著的健康风险[80].

4 国内外对CPs 的管控现状

4.1 国际上CPs 的管控进程

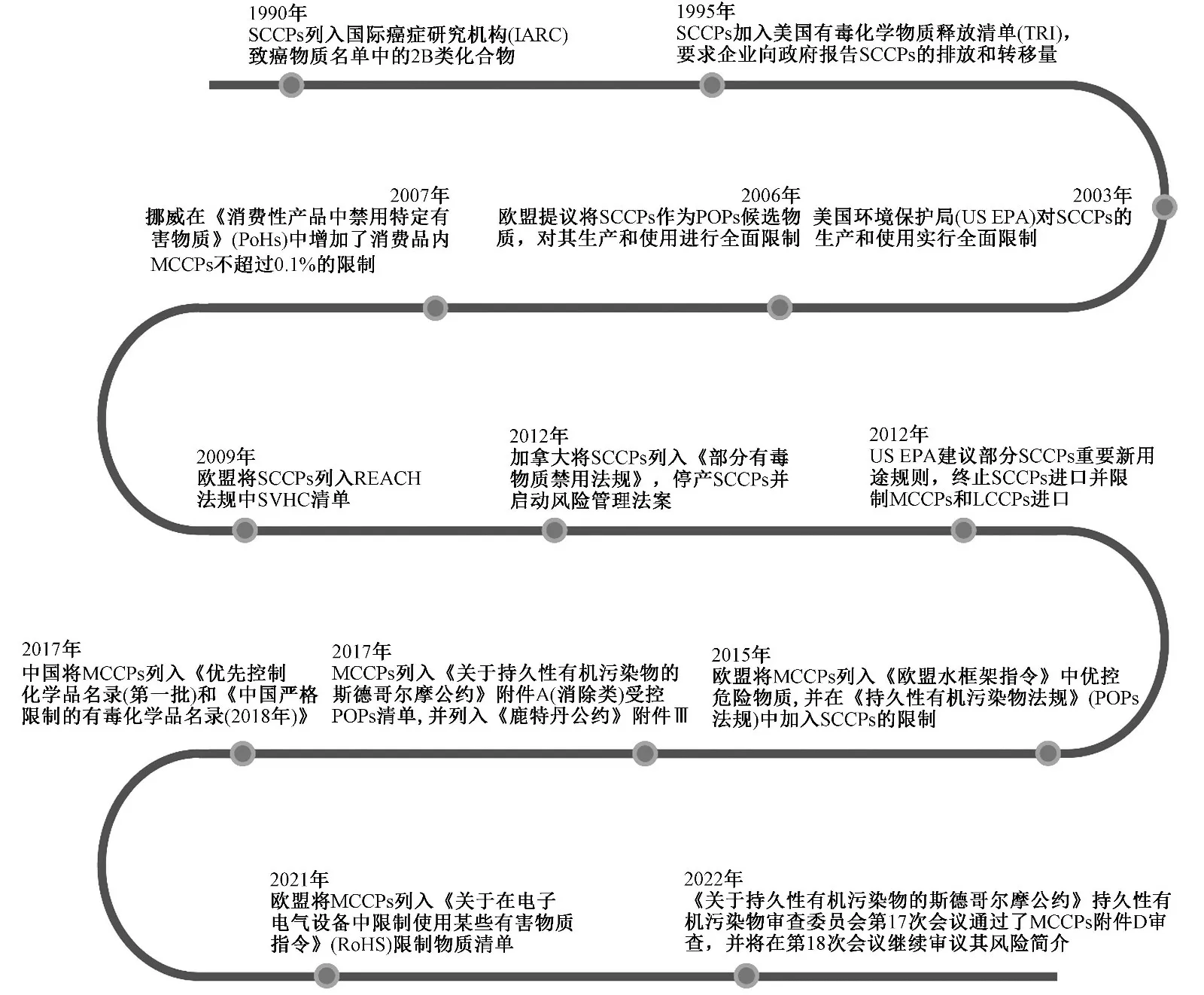

图3 为国际上CPs 管控进程时间轴. 1990 年,SCCPs 被列入国际癌症机构的致癌物质名单,随后部分国家相继制定了针对性的管控措施以限制SCCPs 的生产和使用. 2003 年美国率先对SCCPs 的生产和使用做出限制,随后欧盟、挪威、加拿大分别出台管控措施. 2006 年,欧盟提名将SCCPs 列入《公约》候选POPs 名单,2017 年,SCCPs 在《公约》第8次缔约方大会被正式列入附件A,限制其生产和使用已成为全球行动. 随着对MCCPs 的环境健康风险研究的不断深入,英国、欧盟、瑞士、澳大利亚和加拿大等国家和地区开始对MCCPs 进行重点监管. 英国向第17 次持久性有机污染物审查委员会(POPRC 17,2022 年1 月)提交了将MCCPs 列入《公约》的提案.经过委员会审查,会议认为C14-MCCPs 满足附件D所有标准;C15-17-MCCPs 在生物蓄积性方面存在不确定性,而其他标准均满足,因此设立会间工作组编制风险简介草案供POPRC 第18 次会议附件E 审查.

图3 国际CPs 管控进程时间轴Fig.3 Timeline of international control process of CPs

4.2 我国CPs 管控现状及措施

目前我国已具备了一定的SCCPs 管理基础,并吸取其他国家的管控经验(见表3),采取一定措施加强对SCCPs 的管控. 如颁布《优先控制化学品名录》和《中国严格限制的有毒化学品名录》,并在部分工业用途产品中发布强制性国家标准,限制SCCPs 添加量.

总体来看,我国CPs 管控起步较晚,与其他国家相比,在源头管理、执法能力建设等方面尚有提升空间[81-84]. 一方面,CPs 管理制度不够完善,目前我国并没有CPs 产品中的强制性SCCPs 限值标准,原料到产品的信息追溯、产品中SCCPs 含量合规性等具体监管和执法手段也相对欠缺;另一方面,对MCCPs和LCCPs 的科研技术和管理基础支撑相对薄弱,不同介质中MCCPs 和LCCPs 的赋存情况尚不明晰,其是否具有较大的环境风险,以及需要将其限制到何种程度也有待研究. 另外,由于我国CPs 的年均使用量近100×104t,对其实施管控的环境经济社会影响亟待评估,而相关产品在废弃后如何进行处理处置等管理问题也亟需加强.

5 结论与展望

目前,通过对CPs 在我国不同介质中的分布、转化和健康风险等的研究,发现CPs 在环境中被频繁检出,污染程度与经济活动与经济水平有一定关联,且随离工业区距离增加而减小,整体来讲,CPs 并未对生态环境和人体产生显著风险,但仍需重点关注职业暴露人群的暴露风险. 此外,目前我国对CPs 的生产和使用进行了一定程度的限制,但仍缺乏完善的治理体系,需要加速立法进程. 我国是世界上最大的CPs 生产国和消费国,CPs 应用与国民经济及人民生活息息相关. 深入开展CPs 污染及暴露风险研究以达到对其进行科学管控是保障生态环境和人体健康安全的重要工作. 据此,提出如下建议.

a) 深入开展MCCPs 和LCCPs 的迁移转化研究.目前我国在MCCPs 和LCCPs 的研究较为薄弱,但由于LCCPs 与MCCPs 和SCCPs 具有相似的分子结构,说明其环境行为与环境风险与MCCPs 和SCCPs 具有一定相似性. 此外,MCCPs 和SCCPs 都是我国CPs 产品混合物中的重要组分,对产品中SCCPs 的含量加以限制将会导致MCCPs 的含量增加,然而已有部分研究表明MCCPs 和LCCPs 可以通过微生物降解、废水处理、热过程等环境化学过程分解成SCCPs,因此,建议重视多环境介质中LCCPs、MCCPs向SCCPs 转化的分子机制研究,重视迁移转化行为带来的次生风险.

b) 加强CPs 环境及健康风险研究. 进一步深入开展MCCPs 和LCCPs 的环境信息调查,摸清重点相关行业并建立排放清单,根据对环境介质中CPs 的赋存情况,识别其环境与健康风险,为后期开展环境风险管理奠定基础. 对于一些高暴露人群及易感人群,有必要加强开展相应的自上而下的外暴露组学以及自下而上的内暴露分析研究,以期对于CPs 的联合暴露所致的健康效应机制进行深入挖掘.

c) 进一步深入评估CPs 管控的经济、社会和环境影响. 依据现有研究基础,详细调查CPs 在我国的生产、使用和进出口情况,调查和评估我国CPs 主要应用领域、使用现状、相关用途替代品和替代技术的开发、现存主要问题和未来发展规划等;分析CPs 管控对生产和使用行业产生的近远期负面影响,对促进行业进步和产业升级产生的正面作用,对政府管理的成本影响,以及可能带来的环境和健康效益,为我国开展相应的履约工作提供技术支持.

d) 建立健全CPs 的全过程管理. 我国CPs 商品均为不同链长的混合物,考虑MCCPs 和LCCPs 都可以在一定条件下向SCCPs 转化,建议在今后对CPs的管控进行统一谋划,推进立法进程,并建立健全CPs 全过程管理制度. 进一步加强对生产和使用企业统计信息的调查,做到对CPs 的原料来源、生产、使用、储存、运输、销售、库存等信息的收集并探索全过程台账管理;持续推进并深化对含CPs 废物识别与收集的研究,探索将其纳入我国固废管理体系、排污许可制度登记的可行性,同时加强执法能力的建设.