提升我国优秀游泳运动员基础体能训练水平的实施路径研究

——以备战东京奥运会为例

董 琦, 王结春, 崔登荣, 王爱民, 何海滨

(1.北京邮电大学 体育部,北京 100876;2.安徽师范大学 体育学院,安徽 芜湖 241002;3.上海市体育局 游泳运动管理中心,上海 200003;4.山东省体育局 游泳运动管理中心,山东 济南 250002;5.山东省体育局 青岛体育运动学校,山东 青岛 266001)

引言

为了更加科学、高效地备战东京奥运会,2018年国家体育总局在众多运动项目中推行“铁人体能”计划。2020年2月又把“强化基础体能训练、恶补体能短板”一系列措施上升到落实习近平总书记“打造能征善战、作风优良国家队”指示精神的高度。苟仲文局长多次表示,体能能力的不足成为制约我国优秀游泳运动员竞技水平提高的瓶颈。东京奥运会受“新型冠状病毒”全球性爆发影响延期至2021年举行。在东京奥运会取得辉煌成绩的同时,探索与落实提升国家游泳队重点运动员基础体能的实施路径,对2024年巴黎奥运会备战工作的开展不仅具有重要理论价值,还有非凡的现实意义。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以提升我国游泳运动员基础体能训练水平的路径为研究对象,以参加东京奥运会国家游泳队的队员、主管教练、外籍体能教练为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 通过查阅文献收集有关资料,重点以“基础体能”“体能训练”“陆上训练”“游泳”为关键词进行检索与梳理,了解我国游泳体能训练在不同时期研究与发展的状况以及当前的发展动向。

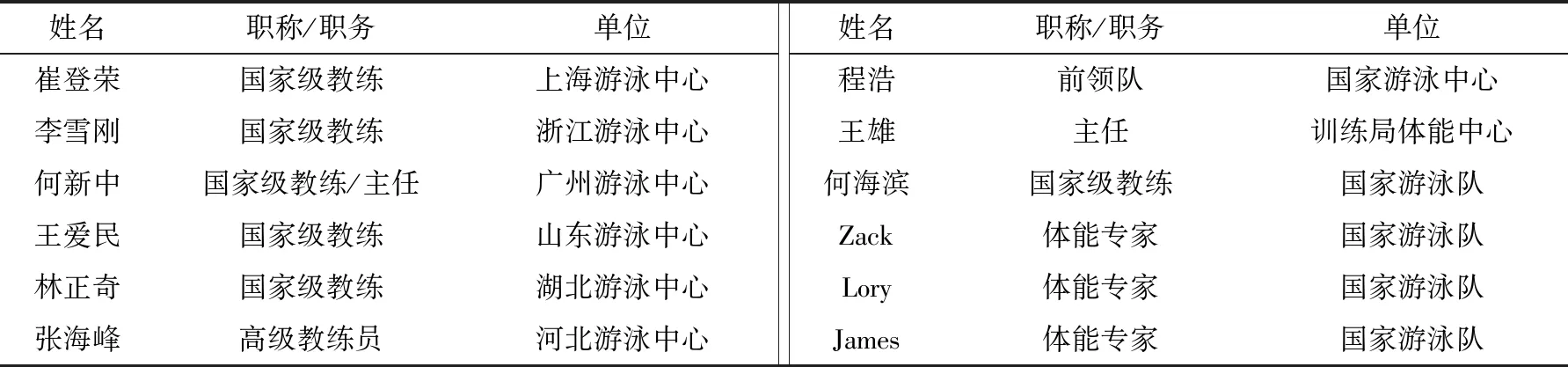

1.2.2 专家访谈法 在前期查阅文献的基础上围绕游泳基础体能训练周期安排、内容选择、负荷特征等因素设计访谈内容。2020年1月对在国家体育总局训练局冬训的国家游泳队领队、教练、外籍体能专家进行访谈,了解国内外专家对游泳基础体能训练的看法,获取了不同的观点,为构建本研究提供思路。具体名单见表1。

表1 专家访谈名单Table 1 Expert interview list

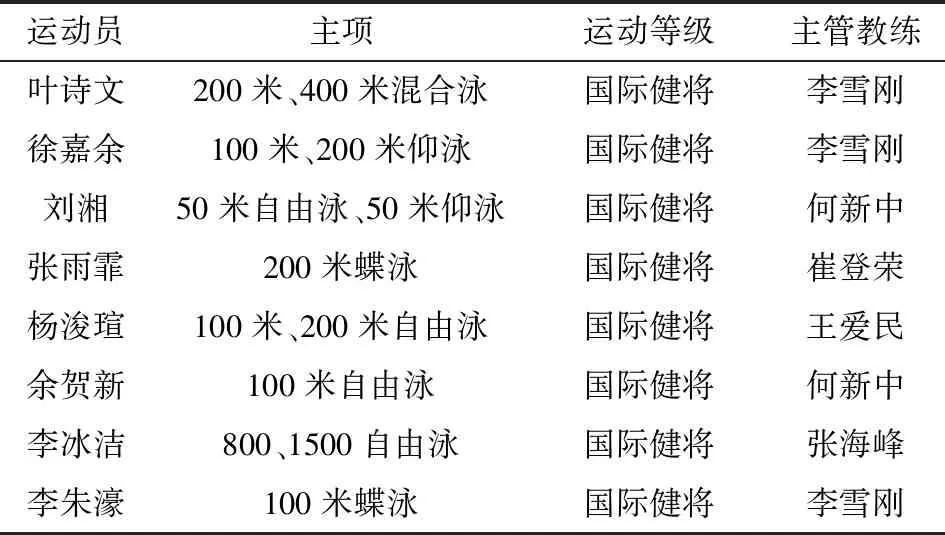

1.2.3 现场观察法 2019年12月到2020年1月对国家游泳队部分队员的训练内容进行现场观察与记录,所调研的集训队运动员涵盖不同主项,具体名单见表2。

表2 国家集训队部分运动员名单Table 2 Partial list of athletes of national training team

2 研究结果与分析

2.1 “基础体能”提出的时代背景与构成要素

2008年北京奥运会开始,竞技体能训练在国家备战奥运会层面,经历了初建、整合与深度发展的过程,对优秀运动员在奥运上取得优异成绩的帮助成绩斐然。随着奥运备战专业分工的日益多元化,学科互渗成为一种趋势。在此背景下,2019年国家体育总局奥运备战办把体能训练范畴内进一步划分出基础体能,不仅有助于长效推进东京奥运会备战工作,繁荣发展体能训练科学体系,更能深化体能训练的理论研究,最终提升体能训练的科学性和时代性。

基础体能的构成涵盖健康水平、形态、心肺功能、代谢能力、身体素质、动作模式等多种身体和生理指标,以心肺功能和能量代谢为生理基础,通过骨骼肌收缩表现出力量、速度、耐力、柔韧和灵敏等多种运动素质,它们之间具有多维度、多层次不同程度的互动关系。与传统的身体素质训练相比,基础体能突出多关节、多平面动力链上的运动姿态、动作对称性、稳定性,平衡表现等训练内容。人体运动的复杂性使得这些运动素质和能力相互影响、相互促进和相互制约,表现出互动性、多样性、转移性、特异性和统一性等特点。

我国业内人士普遍认为基础体能训练中的力量、速度、柔韧、敏捷等子项处于并列关系,并且相互影响,但美国体能协会提出的“Strengh and Conditioning Training”翻译为“力量与体能训练”,把力量素质提取出来,在更高台阶予以重视,实践训练中,突出爆发力与快速力量练习。以游泳爆发力陆上训练为例,包含出发时腿部静力爆发力、突出到边转身的腰腹旋转爆发力以及上肢划水结束时的末端释放爆发力,体现出对基础体能概念的系统研究与准确诠释[1]。由此可见,游泳基础体能训练的诸多要素是动态变化的,对其属性的不断认识,包含了从身体形态、机能和素质及环境等体能系统的各个层面与方向,其中既体现了基础体能训练理念和前沿性理论在不同视角下的整合与缺失,也反映出当代基础体能训练在多学科理论支持和成果借鉴背景下所面临的机遇与挑战。

2.2 提升基础体能的实施路径

2.2.1 把握游泳项目的运动规律 准确掌握游泳项目的训练规律是体能训练的重要保障,有利于基础体能训练各要素之间的结构优化与整体提高。游泳项目从能量代谢的角度,有氧是基础,乳酸耐受力是关键。生物力学角度分析游泳肌肉工作方式是远端固定的向心收缩,其用力特点是肌肉在整个关节活动范围中,以相对稳定的速度进行最大等动收缩,同时肩、髋、膝、踝关节具备良好的柔韧性和全身的协调性,是运动员发挥竞技水平的前提。

基础体能训练的安排、技术的改进、方法的创新受到游泳竞赛规则的制约。蛙泳方面,允许“出发和每次转身后,允许运动员身体没入水上,可做1次长划臂与1次蝶泳腿接蛙泳蹬腿动作”,对身体维持流线型姿势与“动力链”传递效率提出更高要求。仰泳规则“允许运动员转身时身体翻转呈俯卧,做1次单臂或双臂同时划水的动作,并在该动作结束前开始转身。”[2]意味着仰泳运动员可进行俯卧的滚翻动作,对应着身体前链、后链和侧链肌肉力量的均衡发展。在转身、触壁阶段,不受双臂平行动作影响的规则改变使运动员冲刺能力得到发挥,训练中注重多关节和多肌肉群训练,包括动作的协调性、核心肌肉结构的激活。出发犯规次数从3次降到1次,促进灵敏素质与反应时训练[3]。我国教练员与学者多年来探索各种高效、合理、适合中国运动员自身特点的不同泳姿技术以及派生出来的出发、到边转身、冲刺等专项技术,首先具备直、平、尖、紧的身体姿势,充分发挥躯干支柱力量,协调而有节奏的技术动作、有效合理的动作幅度和动作频率以及良好的伸展度和放松能力为有效“减阻”及发挥最大推进效率提供保证。

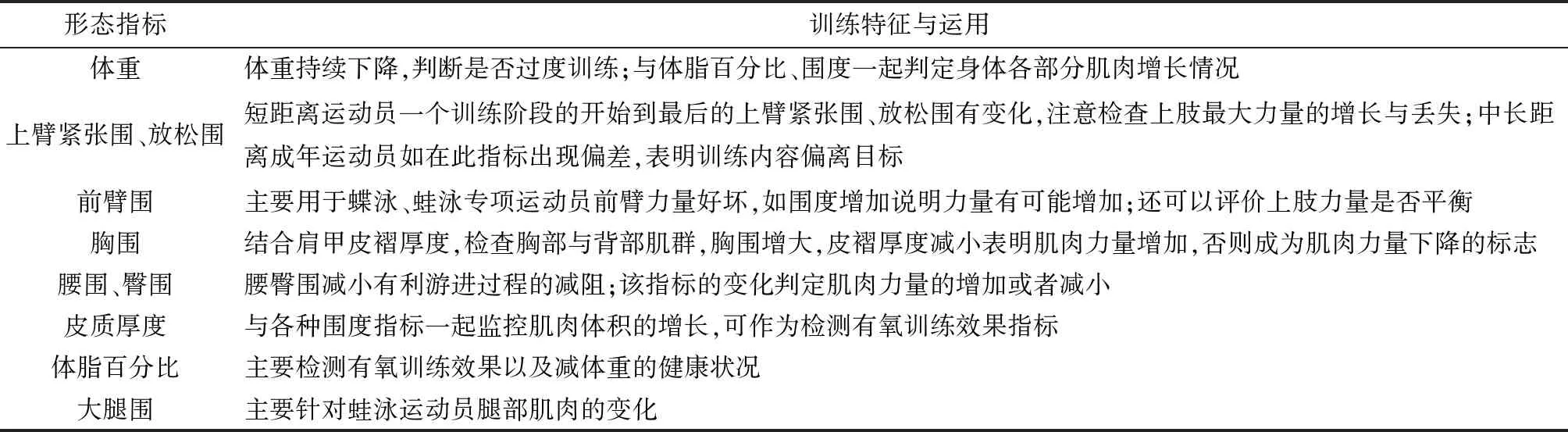

游泳运动员身体形态特征主要集中在整体形态与泳姿形态两个方面,形态指标的训练特征与应用见表3所示:短距离运动员一个训练阶段,上臂紧张围与放松围均有变化,注意检查上肢最大力量的增长与丢失,蝶泳、蛙泳专项运动员前臂围度增加说明力量有可能增加,胸围增大、皮褶厚度减小表明肌肉力量增加。

表3 优秀游泳运动员身体形态指标的训练特征与应用Table 3 Training characteristics and application of body shape indexes of elite swimmers

2.2.2 注重周期安排与训练手段作组合 我国优秀游泳运动员的年度训练周期安排既有围绕年度参加1-2次重大比赛的“传统周期”安排方式,也包含赛事密集训练阶段,以突出发展某项运动能力,重视高度指向性的板块训练。东京奥运会受到“新型冠状病毒”的影响,推迟至2021年举行,奥运备战周期的安排即重视基础体能的培养,提高专项能力的训练水平,体现出训练方式的多样化、多种能力同步发展的特点。

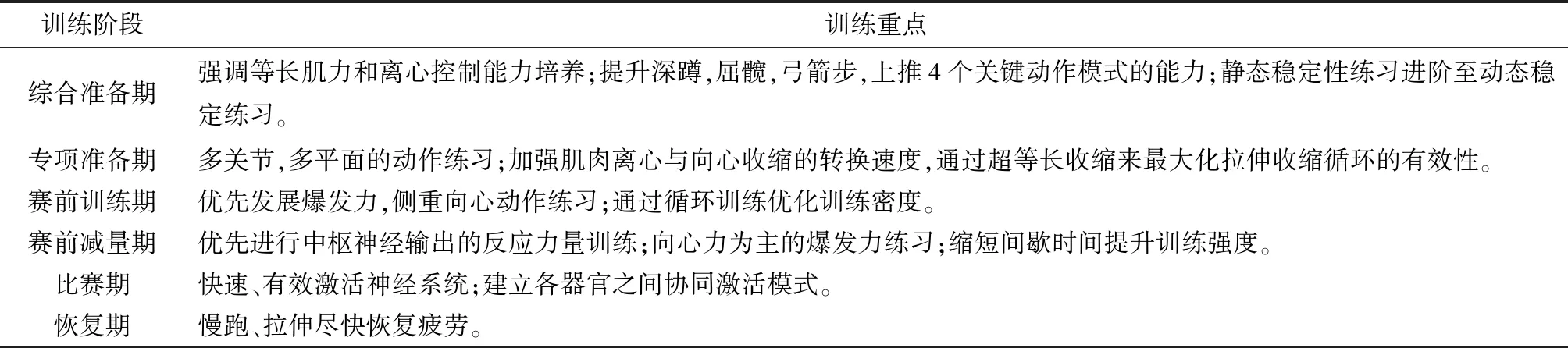

游泳基础体能训练以生物适应能力提高的快慢与各种力量素质之间逻辑关系作为划分周期的依据,配合水上训练体现竞技状态发展的阶段性特征[5]。基础体能与专项体能的比例跟随水上训练的目标动态变化。我国优秀游泳运动员一个完整年度的基础体能训练大周期的阶段划分与训练重点见表4。

表4 年度大周期基础体能训练不同阶段的训练重点Table 4 Training focus of different stages of annual large cycle basic physical fitness training

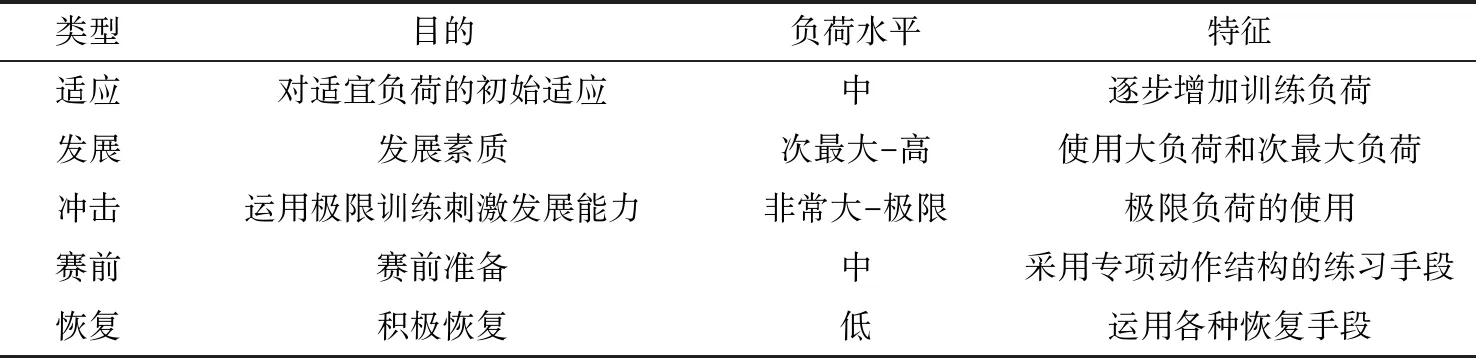

体能训练的小周期根据不同目的、负荷水平、特征分为5种不同的发展阶段[6](见表5)。

表5 不同游泳基础体能训练小周期的目的、负荷水平及特征Table 5 Objective,load level and characteristics of different swimming basic physical fitness training cycles

从综合训练期到赛前减量期,力量素质从肌肉的解剖适应训练发展到爆发力训练,提高神经肌肉动员能力,所积累的最大力量积极转换为专项所需功率[7]。负荷量的峰值出现在综合准备期的后期以及专项准备期,强度的峰值出现在专项准备期之后以及赛前训练期。

不同阶段选择什么样的动作组合是游泳基础体能训练的核心内容。现阶段,游泳动作训练与力量训练相互融合,练习动作依据人体的结构特征、动作类型与身体各个部位的关节功能,分为肢体“推”和“拉”的动作与躯干“旋转”和“稳定”的动作。单次训练课中力量练习包括主要动作、次要动作和辅助动作,发展力量的全面性。纠正性动作包括灵活性或稳定的动作,主要纠正关节、肌肉灵活度、提高稳定能力。旋转动作促进旋转力量和旋转爆发力的提升,稳定性动作增强躯干静态、动态稳定性和抗旋类的对抗能力。为了配合各种泳姿的专项训练,自由泳项目要求运动员具有较强的直臂拉力量与髋关节为主导的直腿拉力量,同时具备良好的躯干旋转能力及稳定性。蛙泳项目要求运动员具有较强的屈臂拉力量和双腿推力量,任何泳姿都依靠动力链传递提升力量发挥的效率。

综合训练期一般由3个适应小周期和1个发展小周期构成。采用“平衡式”动作类型,有效促进运动员身体协调的发展,体现主动肌和协同肌的平衡,推和拉的动作模式相对平均;躯干稳定性体现出关节的稳定和灵活能力,以促进动力链效应的优化传递。专项准备期一般由2个发展小周期和2个冲击小周期构成,采用“发展式”动作类型。用于专项模式动作和专项肌群的力量练习,保持肌力平衡和动态稳定性。赛前训练期由2个冲击性小周期和1个赛前小周期构成,出发训练中,除了对各种信号做出快速、准确应答反应能力训练外,还要提高肢体爆发力以及腾空肢体控制能力。赛前减量期由2个赛前小周期构成,维持已具备的力量—爆发力水平,提高机体快速动作能力和动力链传递效应,以专项所需的爆发力动作为主,兼顾预防损伤的纠正性动作,与水上负荷相对应[8]。

2.2.3 建立科学、高效的标准化训练流程 传统体能训练的理论与方法在竞技实践中受到较为普遍地质疑,一些新的训练实践正在蓬勃发展,基础体能训练不是独立、脱离实际比赛的大负荷身体素质练习,它作为专项训练的基础,首先起到消除训练场和比赛场差距的作用。其次,基础体能训练以整体观进行训练内容与手段的整合,国家游泳队已经建立“评估-纠正-激活- 训练- 恢复”的5段标准化训练流程,并通过动作模式训练促进运动能力的全面发展,训练任务与层次结构清晰体现。

基础体能练习动作的不稳定、不对称和代偿性动作模式会增加游泳运动员的受伤风险,基于肌肉不平衡的结构、关节交互的作用、链式反应的分类以及各种不良体态的力学特征,从功能性评估的流程开始,依据健康风险评估、静态姿势评估、关节肌肉活动度、动作评估与力量测试,设计功能性评估的指标体系、流程和监测操作方法[9]。在满足纠正条件的前提下,将理念和操作手段严密结合,建立抑制阶段、拉长阶段、激活阶段与整合阶段四个部分的纠正训练流程对应着改善关节受限 、增强失稳关节、保持关节中位位置与姿势与动作模式改善的具体实施[10]。

对2021年奥运冠军张雨霏的现场观察,崔登荣教练组优先通过肩胛骨测评,握力测试、内旋与外旋测试(肩与髋)、(关节过度灵活评估)对张雨霏的动作质量进行评估,识别在一个或多个动作模式中,引起各种动作限制和代偿性动作、不对称动作,以及影响动作灵活性和稳定性的各种基本缺陷,寻找制约张雨霏基础体能提升有效性和积极性的关键因素。基于良好的动作模式,再进行抗阻训练、力量和功率练习。通过有氧能力、有氧功率、无氧能力、无氧功率、专项最大输出功率等指标整合张雨霏的动作效率、动作经济性与能量代谢能力,兼顾发展肌肉力量、速度、灵活性、协调性、平衡和稳定能力,直接促进张雨霏运动表现的提高,突出基础体能训练在现代高水平游泳训练中的作用。

2.2.4 有效控制水上训练负荷与陆水转换组合训练 训练是以负荷的变化组合打破人体内环境稳态,身体机能系统出现非衡状态,通过人体自我调节逐渐产生适应,从而提高运动水平。游泳高强度力量训练要避免与高乳酸极限强度水上训练同一天进行,该类型的力量课前后两次水上课优先安排有氧训练或者混氧训练。耐乳酸与无氧耐力水上训练课后需安排小负荷基础体能课。

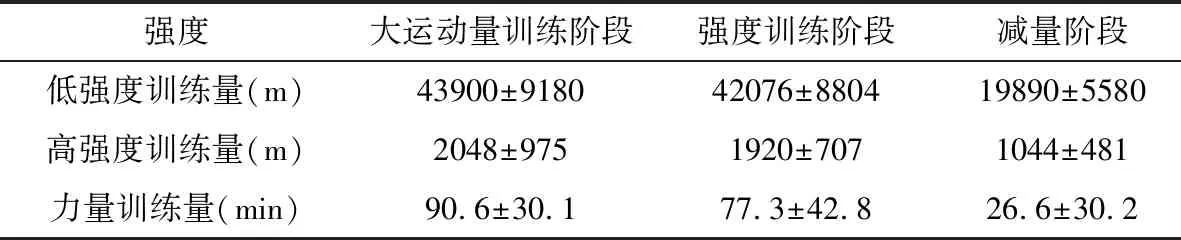

Philippe Hellard对奥运周期中的训练内容进行分析研究,各阶段强度训练量统计见表6。水上大运动量阶段,偏重有氧训练,增加力量训练时间;水上强度训练阶段,减少力量训练时间;减量阶段优先减少体能训练时间,突出训练强度。表明强度作为高水平游泳运动员训练的核心要素。

表6 奥运周期不同阶段游距安排Table 6 Distance arrangement for different stages of the Olympic cycle

过度的力量训练不仅未能促进水上训练,甚至出现肌肉僵硬、协调性差以及技术变形等现象。如何将基础体能训练所获得的力量素质高效地转换为游进牵引力与水上游进速度是目前游泳界积极探索的热点问题。

一个大周期两头即综合准备期与赛后恢复期安排次数较多的基础体能课,力量训练后只有通过水中转换才能满足“陆为水用”。负荷安排体现陆水相互协调的特点,注重整体平衡。比赛前期进行陆水转化时游进吃力,需要减少力量练习,依据身体状况全部改为水上练习,并且不同性质的力量训练下陆水转化的方式也有所差异(见表7)。

表7 我国优秀游泳运动员陆上转换安排Table 7 Water and land conversion arrangement of Chinese elite swimmers

陆水转换的手段多集中在冲刺游、放松游、带划手掌以及橡皮管阻力与正向牵引游,最大力量练习后的陆水转换训练,弹腰发力流畅协调,加强蹬边的效果。通过一定次数的无氧阈游提高骨骼肌代谢水平,以及保持乳酸产生和排除的动态平衡。快速力量训练后,常安排带划水掌的速度练习,要求技术准确,突出速度,快肌纤维得到充分动员,能够较长时间保持神经肌肉兴奋性。爆发力训练后,游距不宜过长,次数以不降低速度为宜,利用无氧阈和放松游做好肌肉的恢复,出发时注重弹腰的动作质量与滑行距离。力量耐力训练后,水上训练主要依靠控制动作次数与包干时间来进行监控,强度达到无氧阈值,避免局部肌肉的过度疲劳。

2.2.5 控制竞赛次数与赛间安排 年度赛事增多是竞技游泳运动一个明显趋势,如果只看到高水平游泳运动员参赛次数增加,提出“以赛代练”这种盲目追求比赛数量的应对措施,不仅不能提高运动员竞技水平,可能使训练走向反面,造成运动员系统训练时间减少,训练负荷过大,长时间处于身心疲惫状态,导致运动员过度训练。比赛频率大幅增加对基础体能训练及比赛后快速恢复提出了更高要求。

2020年新冠疫情暴发后,受各种赛事取消的影响,国家游泳队在2020年3月、5月和7月进行了三次队内测验,在5月的测验中,由徐嘉余、闫子贝、张雨霏、杨浚瑄组成的接力游出了3分40秒26的好成绩,打破亚洲纪录,距离世界纪录不到2秒。10月1日晚的全国冠军赛,4人以3分38秒41的成绩,改写了由美国选手在2017年布达佩斯世锦赛上创造的3分38秒56的世界纪录。单项比赛,徐嘉余的100米仰泳成绩超过本人2019年世锦赛的夺冠成绩,预决赛都接近本人最好成绩,状态稳定。张雨霏在主项女子100米蝶泳比赛中首次突破56秒大关,55秒62距离世界纪录仅差0.14秒,成为中国游泳在东京奥运会的新突破点。副项100米自由泳打破全国纪录。通过对主管教练的访谈,张雨霏等人从2019年11月冬训开始,非常注重主导身体素质训练,基础体能的系统性得到延续,为竞技状态的稳定发挥提供了保证。

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 基础体能包含健康水平、形态、心肺功能、代谢能力、身体素质、动作模式等体能系统的诸多要素,表现出互动性、多样性、转移性、特异性和统一性等特点。

3.1.2 以生物适应能力提高的快慢与各种力量素质之间逻辑关系作为基础体能训练大周期的阶段划分与训练重点的依据;通过人体结构特征、动作类型与身体各个部位的关节功能确定不同阶段的动作组合类型。竞赛次数以参加1-2次重要赛事为目标,系统性地发展主导身体素质训练,提升运动员基础体能的多种运动能力。

3.1.3 建立“评估-纠正-激活- 训练- 恢复”的5段标准化训练流程,从功能性评估开始,识别引起各种动作限制和代偿性动作,在纠正训练的基础上,通过动作模式训练促进基础体能的全面发展。

3.2 建议

3.2.1 把握游泳项目的训练规律,促进基础体能各训练要素之间的结构优化与整体提高。突出多关节、多平面动力链上的运动姿态、动作对称性、稳定性、平衡表现等训练内容。

3.2.2 依据竞赛规则的变化,不同泳姿派生出来的专项技术特点提升基础体能的训练效率;利用形态指标的变化对训练阶段进行监控。

3.2.3 依据不同距离、泳姿水上训练的特征,合理安排基础体能训练的负荷,利用科学合理的陆水转化练习,将基础体能训练所获得的力量素质高效地转换为游进牵引力与游进速度。