洋务留学生伍光建与卡尔·皮尔逊的交往

闫欣芳 杨 舰

(1. 清华大学 社会科学学院,北京 100084; 2. 清华大学 科学史系,北京 100084)

1 伦敦大学皮尔逊档案中的伍光建来信

在伦敦大学学院图书馆的特藏室中,存有一份该校早期教授卡尔·皮尔逊(Karl Pearson,1857—1936)的档案袋。皮尔逊是维多利亚时期的著名学者。在伦敦大学任教期间,他先是从事数学与力学方面的教学与研究,后来转向统计学和优生学,成为上述新领域的奠基人之一。皮尔逊档案中包含有皮尔逊的出生、成长及家庭情况的相关档案;皮尔逊在剑桥大学学习和在伦敦大学任教期间的档案和手稿;还有皮尔逊与友人的通信等珍贵文献,分为11大类,共计4 000余件。笔者在这些珍贵的文献中发现了一封署名为“Woo Kwang Kien”的中国留学生来信(信封及正文见图1和图2),经查核,该生为我国近代著名学者和翻译家伍光建(1)伍光建(1867—1943),原名光鉴,字昭扆,笔名君朔、于晋,广东新会人。伍光建在译著中常用三个英文名字:Woo Kwang Kien、Wu Kwang Kien、Wu Kuang-chien。[1]。

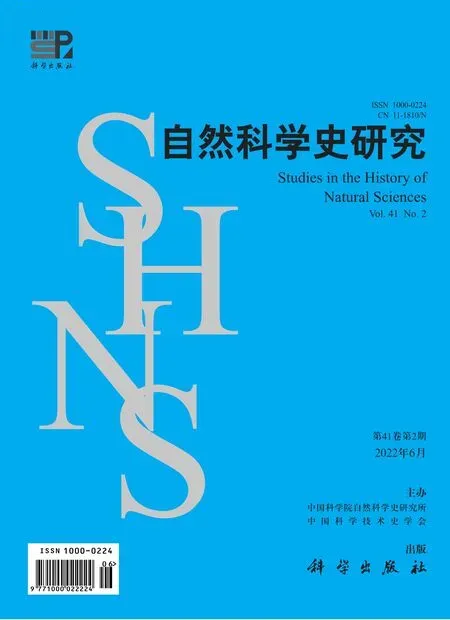

图1 皮尔逊档案(部分)及伍光建致卡尔·皮尔逊的信的信封[2]①(2)信封是红底黑字的长方形纸,印有档案编号“11/1/22/103”,写有“伍光鑑”三个字,以及“To Prof. Karl Pearson”和“Woo Kwang Kien”的落款。

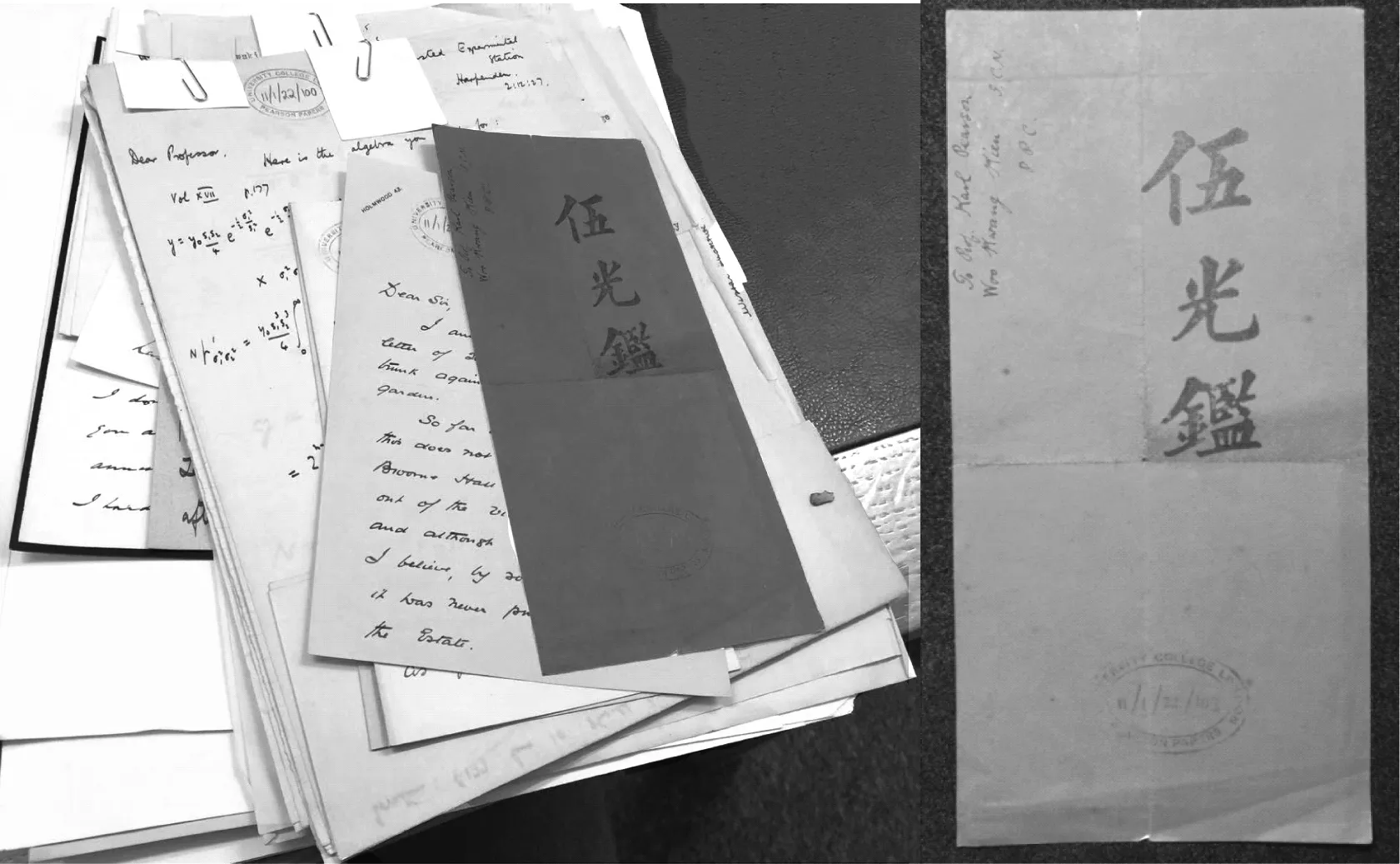

图2 伍光建致卡尔·皮尔逊的信[3]②(3)信的正文写在两张淡黄色A4纸上,总篇幅约一页半。正文由伍光建用黑色笔迹书写,信末由图书馆的工作人员用铅笔补上“Kien”和“To Prof. Karl Pearson”。信的左上角的椭圆形章显示该信的档案编号是“11/1/14/31”,意为该信收藏在皮尔逊档案第11类档案(General Correspondence: 1843—1972)中的第1类(Letters mainly addressed to Karl Pearson: 1877—1936)下第14类档案(Correspondence: Nalder to Nutt: 1882—1935)下的第31份档案。这里存在收录错误。“11/1/14”档案意为来信作者名字以“N”开头,工作人员把“Woo Kwang Kien”误看成“Noo, Kwang Kien”,故此信被收录到该门类之下。

此信原文整理如下:

July 4th1889

40,Burney Street

Greenwich S.E.

Dear sir,

I am very sorry to tell you that I have to leave England on the 6thJuly, for I have just been called back to China.

I will ever be grateful to you for your instructions; I am proud to say that though I have been with you for a comparatively short period, yet I feel I am a good deal wiser.

For the future, I will devote sometime to natural philosophy. I hope you will not be surprised to find, someday, your old pupil ask for your help from thousands of miles away.

I am going to stay in Paris for a few days, then sail from Marseilles to China on 14thJuly. I’m going through the Suez Canal. I will pay particular attention to the tides I see how far they agree with the “the theory of long waves in shallow water”.

Goodbye with kind regards.

Yours sincerely

Woo Kwang Kien

To Prof. Karl Pearson

中文译文如下:

1889年7月4日

伯尼街40号

格林威治

亲爱的先生,

很遗憾地告诉您,由于我刚刚被召回中国,我必须在7月6日离开英国。

我将永远感谢您的教导;我深感荣幸的是:尽管和您在一起的时间较短,但我感到我因此变得更有智慧了。

至于未来,我将花一些时间致力于自然哲学。有一天,当您发现您旧日的学生从数千里之外向您寻求帮助,希望您不会对此感到惊讶。

我将在巴黎待几天,然后于7月14日从马赛乘船前往中国。我将会穿越苏伊士运河。我将特别关注我看到的那些潮汐以及它们与“浅水长波理论”相吻合的程度。

再见了。

此致

伍光建

致卡尔·皮尔逊教授

信的右上角标明该信写于1889年7月4日。众所周知,在我国现有的海外留学史著述中,19世纪下半叶赴海外留学的中国留学生大都集中在与军事技术相关的领域,尤其是前往欧洲的学生,除少数学习语言者外,大都学习的是造船、驾驶和陆军等方面的知识。在基础科学领域中的海外留学开始于19世纪末20世纪初。以物理科学为例,第一个在海外获得物理学博士的李复几,是于1901年前往英国,1907年在德国波恩大学获得博士学位。而北京大学早期的物理教授何育杰、夏元瑮、张大椿也都是20世纪初赴海外留学的。那么,伍光建何以早在19世纪80年代就来到了伦敦大学的皮尔逊门下学习?他所跟随的皮尔逊教授有着怎样的背景?他跟随皮尔逊学习了哪些课程?从这封信被皮尔逊的收藏和信本身的内容来看,他和皮尔逊之间的交往非同寻常,而这种交往对日后的伍光建产生了何种影响?文章将围绕这封信所提供的信息和线索对上述问题作出考察。

以往有关中国近代科学人物的研究存在两个明显缺陷:一是对这些人物出国前和回国后的活动关注较多,而对其海外留学情况的考察明显不足;二是对那些在科学的建制内毕生从事科学事业的著名科学家关注较多,而对那些在科学建制尚未成型的年代里,尽管对科学事业在中国的展开做出过重要贡献,但日后并未成为职业科学家的人物(如北京大学的早期教授张大椿、清华国学院的导师赵元任等)在科学上所作出的成就和贡献,则关注甚少。本研究将重点关注伍光建在海外留学的岁月;在那个中国人还不甚懂得科学为何物的时代,作为赴海外学习数理科学的先驱者,尽管伍光建日后的活动并不属于我们当今所理解的职业科学家的事业范畴,然而对这些在近代科学向中国传播的早期岁月中曾做出过重要贡献的历史人物的研究,对于过渡时期的中国近现代科学史研究来说,无疑有着重要的意义。

2 海军留学生及其转入伦敦大学的缘由

首先,关于伍光建来到伦敦大学的原因,根据上面信中开篇所写“很遗憾地告诉您,由于我刚刚被召回中国,我必须在7月6日离开英国”这段文字所提供的线索,我们可以考证出1889年应召回国的留英学生,包括伍光建在内,应当是1886年清政府从福州船政学堂和天津水师学堂派往英国皇家海军学院(the Royal Naval College,Greenwich,以下简称海军学院)学习的第三届学生,伍光建是从天津水师学堂被派出的。[4]

天津水师学堂创建于1881年。为了加强近代海军建设,李鸿章先后聘请吴赞诚、吴仲翔担任总办,负责筹办天津水师学堂并总揽全局。另外还聘请了从英国海军学院学成归来的严复(时名严宗光)为洋文正教习(也称洋文总教习),令其负责教授学生英文和各项西学基础课程。学堂建立之初,严复在教学宗旨拟定、日常教学管理和实际教学中做出了重要贡献,这一定程度上得益于他在海军学院的留学经历。1877年,严复作为清政府第一届海军留学生被派往英国海军学院学习,1879年回国后,有感于自己的留学经验,他力图使天津水师学堂的教学能够为学生将来到海军学院留学奠定更好的基础。为此,在学堂的创建过程中,水师学堂的课程设置,大多考虑到了海军学院的课程安排。从表1可见,水师学堂与海军学院在课程设置上有着衔接关系。两校在西学课程方面均包括数学、物理、化学、天文地理、英文等类别,而且在课程安排方面,两校都采用了理论学习和船上实践结合的方式。所不同的是,海军学院的课程门类较水师学堂更广更全,而且知识深度也有所增加。另外,在教师聘用中,严复在海军学院总教习蓝博德(Captain Lambert)的协助下聘请了霍克尔(Henry William Walker)、希耳顺(Georgy Henry Herson)等一批洋教习。水师学堂的考试很多都直接采用了海军学院的试题。[5]从水师学堂的优秀毕业生日后都顺利地进入海军学院学习并结业这一点来看,天津水师学堂的教育是相当成功的。

表1 水师学堂和海军学院课程的对比[6-9](4)此表中“皇家海军学院19世纪七八十年代开设的课程”是根据1877—1889年海军学院期末考试成绩单中所列课程整理而成。海军学院的考试科目根据学年、班级以及学生门类的不同而略有变化。19世纪的中国留学生是以“Private Student”的身份就读海军学院的。英国国家档案馆中存有一份海军学院1873年对于海军建筑和海洋工程专业的该类学生的校规。其中提到,“Private Student”即不属于英国海军系统的学生,这类学生入学考试和学习内容较有英国海军军衔的学生要求略低,管束也较松。比如海军建筑和海洋工程专业的“Private Student”所学课程和代理二级工程师及船坞学徒所学课程一致。他们的入学考试主要包括算术、代数、几何学、静力学、动力学的一些基础课程等(这也比较符合伍光建这批中国留学生的知识背景),学生修完课后会获得相应的证明其业务水平的结业证书。[11]

出生于1867年2月4日的伍光建(图3),生长于洋务运动风起云涌的时期,而他的家乡广东新会县(位于今广东省江门市)地处中国东南边陲,属于近代中国开化最早的区域之一。尽管伍光建在14岁之前,一直就读于家乡新会的私塾,所受的都是传统儒家的教育,但受到洋务运动风气的影响,在结束私塾教育之后,他于1881年参加了天津水师学堂第一届驾驶班的招生考试。

图3 伍光建(1900年前后)

本次考试共计招收30名学生。在伍光建参加考试期间有一个小插曲。面试官严复给他出了一个解释英文“mouse”(老鼠)的意思的英语考题,伍光建浓重的粤语口音导致大多数考官对他的回答不知所云,于是他以手势在桌子上作老鼠爬行状,由此引得严复等考官哈哈大笑。[10]这样的回答当然说不上圆满,但这种借助肢体语言进行交流的做法,让人想到了伍光建的家乡广东,在那些中国最早开化的通商口岸,人们语言不通又需与洋人打交道时,往往需要用到这种方式。经过此次考试,伍光建顺利地被录取为驾驶第一班的学生。根据招生章程中“学生初次选入学堂,以文理全通、读书甚多者为第一班”([6],507页)的规定可知,伍光建在同批录取的学生中的文理科基础,应当算是比较好的。执教驾驶第一班的洋文正教习正是严复。

伍光建在水师学堂学习期间,“读书用功,每次考试冠甲全校”[10]。1886年,他以优异的成绩通过了毕业大考,并与郑汝成、沈寿堃、陈杜衡、王学廉,连同福州船政学堂和北洋舰队派出的14人一道,被选派至英国留学。

根据中英协议,“1877年7月9日,英国外交部准许中国留学生每年能进入格林威治海军学院学习”[12]。自那时起至甲午战争前,清政府相继向海军学院派遣了三届留学生。第一届派出日期为1877至1880年,派遣人数共12人(5)12人为:刘步蟾、林泰曾、蒋超英、方伯谦、严宗光(严复)、何心川、林永升、叶祖珪、萨镇冰、黄建勋、江懋祉、林颖启。。第二届派出日期为1882至1886年,派遣人数共2人(6)2人为:陈兆艺、李鼎新。。伍光建所在的第三届是人数最多的一届,共派出20人(7)其中黄裳吉因在北洋供差未出洋,实际上只有19人:王学廉、陈杜衡、郑汝成、沈寿堃、伍光建、郑文英、罗忠铭、贾凝禧、陈燕年、曹廉箴、周献琛、王桐、陈恩焘、刘冠雄、黄鸣球、邱志范、张秉珪、罗忠尧、陈寿彭。,派出日期为1886至1889年。[4]

伍光建到达英国之后,先是进入英国皇家海军学院学习。与同批进入海军学院的学生大多被分到驾驶、造船、航海测绘等专业不同,伍光建由于视力的原因[13],其专业确定在“算学”和“格物学”的方向上。从后来回国后的从教经历可以推测,伍光建被派往海军学院学习的目的是为水师学堂培养教师。

海军学院的课程分为理论和实践两大部分。理论部分包括数学、物理、化学、天文学等科目,实践部分包括驾驶、造船、航海、测绘等科目(参见表1)。伍光建这届学员在海军学院学习的情况,可根据英国国家档案馆中保存的海军学院1886—1887学年的一份期末考试成绩单(见图4)加以推论。此成绩单记有7名中国留学生的成绩,其中王学廉(Wang Shoh Lian)、陈杜衡(Chen Doo Hung)、郑汝成(Tsen Ju Chen)和沈寿堃(Shin Siu Kweng)4人是和伍光建一道从天津水师学堂派出的。这4名学生在只考了6门课程的情况下,总成绩和其他学生(大多考10门左右的课程)相比,还是排在中上水平,因此,同为天津水师学堂毕业生的伍光建在海军学院应该也有不俗的表现。关于伍光建本人的成绩单,尽管在现有英方档案中未见记载(8)海军学院学生期末成绩单保存在英国国家档案馆,但是其中并未找到伍光建、陈燕年、曹廉正的成绩。工作人员称此档案可能已经丢失或者尚未收录进该馆。,但根据当时驻英使节薛福成在日记中的记载:“习水师兵船算学格物学者三员:伍光鉴最为出色,陈燕年、曹廉正次之”[14],又根据日后李鸿章在奏请奖赏折里提到:“伍光建、陈伯涵(即陈燕年)、曹廉箴(正)同在英海部格林书院肄业两年,同时考试代数、三角学、圆锥学、重学、动学、水学、积分微分学、杂学、算学、格致理法、化学理法、汽机学、图学,均列上等”[15],由以上可知,伍光建在同届海军生中的表现应该是不错的。

图4 与伍光建同批留学海军学院的王学廉等人1886—1887学年期末考试成绩单[8]

在完成了海军学院的学习后,伍光建没有上舰实践或进入海军系统实习,而是沿着算学和格物学的方向前往伦敦大学继续深造。

伦敦大学(9)托马斯·坎贝尔(Thomas Campbell)和亨利·布鲁厄姆(Henry P. Brougham)在1826年创立时命名为“伦敦大学”(London University)。1836年,以书院联邦制与伦敦国王学院(King’s College London)合并,合并后的大学称为“伦敦大学”(The University of London),原来的“伦敦大学”(London University)改名为“伦敦大学学院”(University College London),作为伦敦大学的一个始创成员学院。[16]严格来讲,皮尔逊和伍光建所在的是“伦敦大学学院”,但当时的“伦敦大学学院”和今天作为独立大学的“伦敦大学学院”(即UCL)并不完全相同,为避免歧义,文中使用“伦敦大学”的校名。建立于1826年。创建当初,作为英国历史上第一所世俗制的现代化大学,它以培养工商业的应用型人才为办学的宗旨和目标。因而,长期以来,该校的教学和研究,形成了面向实用和社会需求的传统和特征。这种侧重于实用的教学理念和目标,无疑与皇家海军学院基础教学中注重实用的倾向相吻合,或许这也是伍光建在结束那里的基础科目的学习之后,选择伦敦大学继续深造的原因。

3 剑桥大学的数学优等生及其在伦敦大学的志向

说到大名鼎鼎的卡尔·皮尔逊(图5),他不仅是19世纪英国著名的数学家和物理学家,数理统计学和生物统计学的创立者,同时也是科学哲学家,自由思想家,以及优生学家高尔顿(10)弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton,1822—1911),英国优生学家、统计学家。优生学的创立者,查尔斯·达尔文的表弟。皮尔逊在后半生的研究由统计学转向优生学,与高尔顿交往甚密,晚年时为高尔顿撰写传记。的传记作者。

图5 卡尔·皮尔逊(1890年)

皮尔逊来到伦敦大学任教之前曾就读于剑桥大学。19世纪的英国,伴随着工业革命所取得的巨大成就,科学的重要性被提升到了一个从未有过的高度。受到来自法国、德国和美国在科学教育上所取得的成就的影响,牛津和剑桥这两所以培养绅士为主要目的的老牌大学也终于将开展科学教育提上日程。“1847年,维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王出任剑桥大学校长,他极力主张加强数学与自然科学在大学教育中的比重。在他主持通过的大学改革方案中,提出将电、磁、热等内容增加到Tripos考试的范围。”[17]正是在剑桥大学开展科学教育的早期,即1875年时,皮尔逊以第二名的成绩获得剑桥大学的奖学金,并进入该校国王学院数学专业学习。在剑桥期间,皮尔逊跟随诸多数学名家学习,比如劳思(11)爱德华·约翰·劳思(Edward John Routh,1831—1907),英国数学家,在将力学的数学理论系统化方面有诸多贡献。1855年至1888年在剑桥担任数学私人教师,培养出众多数学名家。、斯托克斯(12)乔治·斯托克斯(George Stokes,1819—1903),英国数学家、物理学家。1849年受聘为剑桥大学卢卡斯数学教授,直至1903年逝世。、麦克斯韦、凯莱(13)亚瑟·凯莱(Arthur Cayley,1821—1895),英国数学家。1863年起任剑桥大学数学教授,直至晚年。和伯恩赛德(14)威廉·伯恩赛德(William Burnside,1852—1927),英国数学家。1875至1886年任剑桥大学数学教授。等。这些教师中有很多人同时也是物理学家,比如麦克斯韦。1874年,麦克斯韦在剑桥筹建成立了著名的卡文迪许物理实验室并担任第一任主任,直至1879年逝世。这也反映出了拥有悠久自然哲学传统的剑桥大学,其教育有着数学和物理学密切结合的特征。1879年,皮尔逊以优异成绩从剑桥大学毕业,并在当年的数学荣誉考试中荣获优等第三名。[18]

在剑桥期间,皮尔逊不仅在数理科学上下足了功夫,而且对哲学、历史、文学、宗教、社会科学的问题也充满了兴趣。正如他在《新维特》(TheNewWerther)中所写的那样:“你可曾想过世界上所有的东西都值得了解?可曾想过宇宙中没有一个学科不值得研究?文学巨人、多维空间的奥秘、玻耳兹曼和克鲁克斯试图洞察大自然的实验室、康德的宇宙理论、胚胎学的最新发现以及关于生命发展的精彩叙述——多么不可捉摸的广阔领域啊!”[19]由此,我们可以看到活跃于维多利亚时代的年轻人“对所有门类的知识都感兴趣”[20]的那种精神特征。从剑桥毕业后,皮尔逊前往海德堡大学,在昆克(15)格奥尔格·赫尔曼·昆克(Georg Hermann Quincke,1834—1924),德国物理学家。的指导下学习物理学,跟随库诺·费舍(16)库诺·费舍(Kuno Fischer,1824—1907),德国哲学家、哲学史家。学习形而上学,后来又在柏林大学听了著名生理学家雷蒙(17)杜布瓦-雷蒙(Emil Heinrich Du Bois-Reymond,1818—1896),德国医生和生理学家。关于达尔文主义的演讲。他还成为了德国文学方面的专家,获得了剑桥大学德语文学和历史学的讲师职位。他还曾考取过职业律师的执照。1882年至1884年间,他在伦敦就德国社会生活、马丁·路德的影响和一些历史主题进行讲学并撰写了大量论文和评论。在结束游学生活后,1884年,年仅27岁的皮尔逊被聘为伦敦大学应用数学与力学专业(applied mathematics and mechanics)的哥德斯米德讲习教授(Goldsmid Professor)(18)该讲席专门为英国数学家克利福德(William Kingdon Clifford,1845—1879)而设立,“他在几何学上的工作为广义相对论奠定了一些基础,他在非欧几里德几何中的一些分析仍然被认为是各种爱因斯坦宇宙学的良好模型”。[27]。[18]

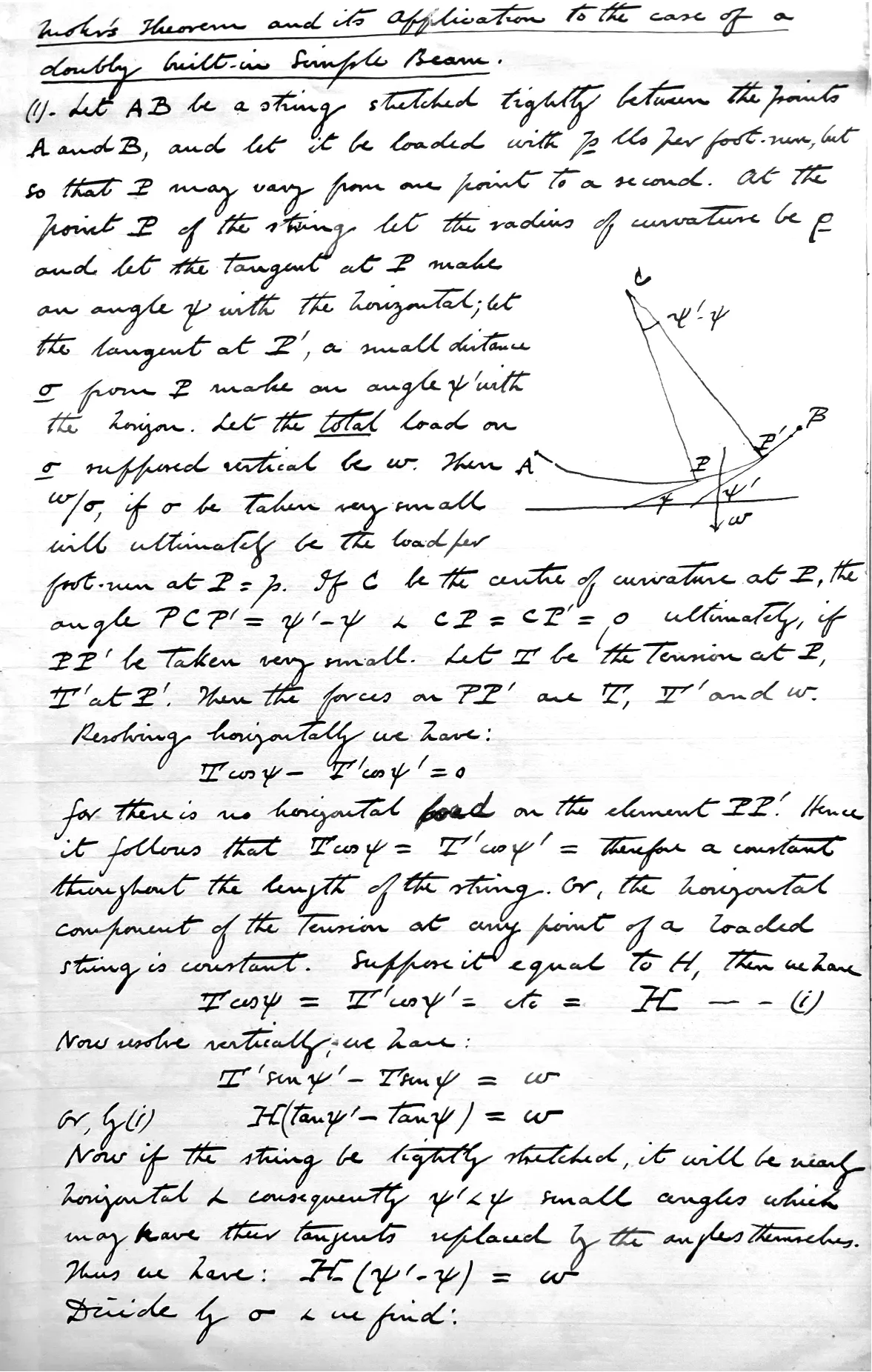

皮尔逊在伦敦大学,一方面很快顺应伦敦大学面向实用的教学需求,主持开设了应用数学与力学的课程,这些课程主要分为两大类:第一类为绘图学和几何学课程(Graphical and Geometrical Lectures),其中包括:A.绘图学初级(理论课);B.绘图学初级(绘图练习课);C.绘图学高级。第二大类为分析课程(Analytical Lectures),其中包括:A.动力学初级;B.天文学;C.应用数学(皮尔逊在伦敦大学教授的应用数学与力学课程讲义见图6)。[21-22]从这些课程中数学与物理(尤其是力学)的密切结合这一点来看,皮尔逊在伦敦大学的教学和研究多少延续着他在剑桥学习期间的特色。不同的是,皮尔逊在这里所教授的数理科学更加偏重于实用。

图6 皮尔逊1887年在伦敦大学教授应用数学与力学时的讲义[28]

另一方面,皮尔逊同时关注着如何将科学推广到更广阔的人文和社会科学领域。在这方面,他尤其关注自然科学的基础理论和方法,他曾在格雷沙姆学院做了关于“近代科学的范围和概念”(TheScopeandConceptsofModernScience)的系列演讲(1891年),并在此基础上出版了科学哲学的经典之作《科学的规范》(TheGrammarofScience,1892年2月第1版,1900年1月第2版,1911年3月第3版)。([18],448页)该书基于经验论、反形而上学和科学统一的立场,对科学的范围和方法、科学事实、科学定律、原因和结果、概率、空间和时间、运动的几何学、物质、运动定律、生命、科学的分类等问题的讨论,不仅为后来的逻辑实证论奠定了基础,而且对20世纪初期中国的科学和科学思想也产生了重要的影响。[23]该书最早的中译本分为三册,上册(概论之部)和中册(物理之部)于1934年出版,下册(生物之部)于1936年出版。[24]人们看到,“在1923年至1924年间的‘科玄论战’中,以丁文江为首的科学派就明显地打上了皮尔逊的思想印记”。[25]

皮尔逊在现代数理统计和生物统计学方面的开创性工作,是他在《科学的规范》中强调的科学统一原则在更广泛领域中的运用,并被认为是“给广泛的科学领域提供了一个普遍的方法”[26]。这些工作主要集中于他在1893年至1906年发表的大量论文中,其中最为著名的是18篇题为《数学对于进化论的贡献》(Mathematical Contributions to the Theory of Evolution)的文章。在这些文章中,皮尔逊为现代统计学创立了一套基础术语和方法,比如:提出“标准差”和“协方差”的概念(1893),引入变异系数和矩量法(1894)、多元回归和皮尔逊曲线系(1895),提出最优积矩相关系数(即皮尔逊相关系数,1896),引入概率函数密度,改进最小方差回归分析等等。著名的Phi相关系数和卡方检验法也是皮尔逊提出的(1900)。(19)关于皮尔逊在统计学方面的论文,可参阅:Pearson E S (editor). Karl Pearson’s Early Statistical Papers. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.([18],449-454页;[29])此外,在将统计学建设成一门真正的科学方面,皮尔逊也做出了开拓性贡献。他与韦尔登、高尔顿于1901年创办了《生物统计》(Biometrika),解决了生物统计学论文的发表问题。1906—1914年,他投入大量精力建立统计学研究生中心,以培养未来的统计学家。1911年,他在伦敦大学领导建立了应用统计学系,这是世界上第一个大学统计系。([18],462-464页)由于以上工作,皮尔逊成为了现代统计科学的创立者。

4 在皮尔逊门下和对“自然哲学”的憧憬

根据伦敦大学校史记载,伍光建应当是1888年进入伦敦大学学习的(20)伦敦大学1889—1890年校史中“学生列表”一项中记载有:ARTS, LAWS, AND SCIENCE STUDENTS: Date of entry: 1888-89,Woo, K. K., Tientsin。这说明伍光建在伦敦大学的学籍是在1888至1889年间。他可能是1888年10月入学,因为伦敦大学1888—1889学年共三个学期,第一个学期从10月开始。([22],325页)。他从皇家海军学院转入伦敦大学应用数学与力学专业,并被编入皮尔逊教授主持的高级分析班学习。皮尔逊教授的分析班根据学生学习基础的不同分为高级分析班和初级分析班,每班又分为三个等级,伍光建被编入的是高级分析二等班(Senior Analytical Class,Second Class)。([22],lv)由于伍光建在海军学院已学过一些基础课程,而通过将海军学院所开设的课程和皮尔逊开设的分析班课程进行对比,也可以看出,两者在动力学、应用力学、应用数学和实用天文学方面有着衔接关系。因此,伍光建能够直接进入皮尔逊的高级分析二等班学习。

伍光建写给皮尔逊的上述信中的最后一段谈到:“我将在巴黎待几天,然后于7月14日从马赛乘船前往中国。我将会穿越苏伊士运河。我将特别关注我看到的那些潮汐以及它们与‘浅水长波理论’相吻合的程度。”这句话,直接涉及到他在皮尔逊门下学习的内容。这里所提到的“浅水长波理论”,应当是上述皮尔逊在伍光建所在的高级分析班中开设的动力学初级课程中的内容。根据上述校史记载,该课程的内容包含三大部分:第一部分是初级阶梯几何与运动学。包括点的速度和加速度;圆周运动、谐波运动和抛物线运动;速端曲线;中心轨道;平面运动;自旋的分解与合成;相对运动;瞬心轨迹;旋轮线;运动定律;力与质量等内容。第二部分是质量几何、动力学性质和运动学。包括重心;转动惯量;力、阻力、摩擦、张力、节理杆和柔性绳索的平衡;软线,弹性杆和摩擦;虚功原理;运动定律;动量、能量和机械功;球体的撞击;刚体的转动;复摆;粒子在任何力作用下的运动;刚体的平面运动等内容。第三部分是流体静力学。包括流体的压力和平衡;压力中心;固体在液体中漂浮或浸没的平衡;稳心等内容。[21-22]课程使用的教材是1887年刚刚由物理学家戈登·麦格雷戈(21)戈登·麦格雷戈(James Gordon MacGregor,1852—1913),19世纪末20世纪初加拿大籍物理学家,曾在爱丁堡大学、莱比锡大学、伦敦大学学习物理学,长期在加拿大和英国担任大学物理教授,1880年当选爱丁堡皇家学会会员,1900年当选伦敦皇家学会会员。编写的物理教材:《运动学与动力学初级》(AnElementaryTreatiseonKinematicsandDynamics),全书共512页,教材的版权页见图7,其中包含标题、作者、出版社和出版时间等信息。[30]该书自1887年首次出版后多次再版,直到现在一直被当作经典的物理学教材使用。伍光建结课时的考试内容如图8所示,共有7道大题,涉及运动定律、力与质量、运动学、平面运动、粒子运动、牛顿运动定律、开普勒第三定律、中性轴和点荷载等方面的知识([22],252-253页)。

图7 An Elementary Treatise on Kinematics and Dynamics版权页

图8 卡尔·皮尔逊动力学初级课程1888—1889学年考卷

另外,根据教学计划,高级分析班的学生还应该上皮尔逊主持的分析课程中的另外两门课程:天文学和应用数学。伦敦大学校史中对这些课程的教学内容、教材和考试内容也有详细的记载。[21-22]尽管目前尚未发现伍光建研习这两门课程的直接证据,但从他回国后编译的十卷本的物理教材中包含有这方面的内容来看,伍光建应该也受到过这方面的训练。

在写给皮尔逊的信中伍光建特别提到:“至于未来,我将投入更多的时间到自然哲学中去。”这句话让人想到,在跟随皮尔逊学习的日子里,伍光建不仅在课堂上系统学习了相关的数理知识,而且生发出了对自然哲学的兴趣。这种兴趣应该也受到了皮尔逊个人志趣的影响。根据伍季真的回忆,伍光建课余对英国的文学、历史和哲学特别有兴趣,留英期间,他除了学习理化数学外,“还涉猎了西方的历史、哲学和文学”[10]等更广泛的领域。从他回国后的工作中,我们可以更深刻地感受到这一点。

伍光建回国后,首先围绕着所学专业,进行了现代科学知识的翻译和介绍工作。他于1904年至1908年间编译出版了一套中学物理学教科书,这套教材分为力学、水学、气学、声学、热学、光学、磁学、静电学、动电学,共9种10卷。(22)关于这套书的具体内容,可参阅:李艳平、谷雅慧《伍光建编中学物理学教科书赏析》,《物理教师》,2014年,第35卷第12期,67-71页。与19世纪物理书多以“重学”、“光学”、“水学”等物理学分支学科的形式编著相比,这套教材在当时是少有的一套较为完整和系统的物理学教材。这套教材因其完整性和高质量,适应了新式教育下物理科学教育的需求,以致当时习物理者,“无不读焉”。从这个意义上说,伍光建为中国近代科学教育做出了开拓性的贡献。

伍光建在科学哲学与科学文化的传播方面所完成的工作也同样引人注目。他翻译的梅尔茨(23)约翰·西奥多·梅尔茨(John Theodore Merz,1840—1922),德裔英国化学家、历史学家和实业家。的科学哲学名著《十九世纪欧洲思想史》(24)外文原书1896年首次出版,伍译版共两编,分别于1931年11月和1935年10月首次出版。是国内最早系统介绍该领域的经典之一。其第一编的内容为“科学思想”,共分十三章,包括:法国之科学精神,德国之科学精神,英国之科学精神,以天文观研究自然,以原子观研究自然,以力学观研究自然,以物理观研究自然,以形构观研究自然,以化育观研究自然,以生命观研究自然,以身心观研究自然,以统计观研究自然,第十九世纪算学思想之发展等丰富的内容。尤其是第十二章“以统计观研究自然”中有专门一节讨论了“披尔逊教授算学问题”,高度评价了皮尔逊在统计学和生物统计学方面的贡献。[31]

伍光建所翻译的大量文学、哲学和历史学的经典作品,例如斯宾诺莎的《伦理学》、休谟的《人生悟性论》、路易·马德林(Louis Madelin)的《法国大革命史》,以及大量维多利亚时代文学巨匠哈代、夏洛蒂·勃朗特、狄更斯等人的作品,使他被视为继严复之后的“翻译界之圣手”[32]。与严复和林纾等前辈翻译大师相比,伍光建的翻译最大的一个特点是率先使用了白话文,这也是他的翻译工作从科学向着更广泛的近代思想与文化拓展的必然结果。因此,伍光建不仅是近代西方科学与学术思想的传播者,同时也是新文化运动的先行者。

5 结 语

伦敦大学图书馆皮尔逊档案中一封寥寥数语的伍光建来信,为我们提供了丰富的历史线索。基于对相关问题的文献挖掘和梳理,本文得出以下结论:

首先,早在李复几、何育杰之前,19世纪80年代就有中国留学生来到英国学习数理科学(25)经审稿专家提醒,伍光建并非第一个在海外大学专习自然科学的中国留学生。清廷1877年派出的首批留学生中,与严复同船的罗丰禄没有被派往海军学院,而是直接进入伦敦国王学院深造,师从化学名家蒲陆山(Charles Loudon Bloxam)学习化学和其他自然科学。。伍光建之进入伦敦大学,是中国近代海军教育向更高阶段发展的结果。中国的海军教育不仅为洋务运动培养了优秀的学生,其本身也不断向着重视与强化基础学科教育的方向改进和发展。伍光建回国后在物理教科书的译著方面所做出的重要贡献,体现着近代科学在中国发展新阶段的需求,它也是前一阶段海外留学向高水平迈进的成果。

其次,洋务运动时期中国留学生的海外学习,通常认为被限定在器物层面上。然而,本研究对伍光建海外留学经历的调查表明:影响其学习内容和效果的因素,不仅来自国内社会的发展与变革,而且也渗透着维多利亚时代英国科学教育所产生的启迪和影响。在跟随皮尔逊学习的过程中,伍光建在对潮汐与浅水长波理论的相关性等力学问题上学有心得的同时,还产生了日后将更多地致力于“自然哲学”的愿望。正是这种学习志趣从器物层面向思想文化层面的扩展,导致了皮尔逊与伍光建之间特殊的师生关系,并对伍光建回国后的事业产生了广泛而持久的影响。就像伍光建在上述信件中所深情表白的那样:“我将永远感谢您的教导;我深感荣幸的是:尽管和您在一起的时间较短,但我感到我因此变得更有智慧了。”

在中国近代史上,伍光建是一个过渡性的人物。他处在近代中国向西方的学习从器物层面向着制度与思想文化层面过渡的时期,他的留学经历和毕生事业也充满着这种过渡期的特点。大翻译家伍光建的人生、事业和成就覆盖了近代中国学术文化的广泛领域。尽管其中与科学相关的内容较为有限,然而,从中国近现代科技史研究的视角来看,在那个有科学又没有科学的年代,这些是科学家又不是科学家的人们所达成的业绩,对于中国科学从无到有的历史进程说来,确是起到了非常重要的作用。因此,本研究认为,对于过渡时期的中国近现代科技史研究说来,对伍光建这样一些过渡性的历史人物的研究是十分有意义的。

致 谢感谢伦敦大学在读中国留学生李可奕同学帮助查找相关档案及史料,感谢伦敦大学图书馆特藏室的工作人员提供的帮助与支持,感谢审稿专家提出的非常有价值的建议!