高铁区域水与动植物环境影响系统动力学评价方法研究

段晓晨,钱 睿,徐 达

(石家庄铁道大学 管理学院,河北 石家庄 050043)

近年来,我国高速铁路(以下简称“高铁”)建设快速发展,到2021年底,全国高铁运营里程已超过4万km,持续领跑世界。高铁作为新兴且先进的技术,是经济社会发展的重要支撑和保证,促进了劳动力尤其是人才、信息等要素的快速流动,关系区域协调发展、环境友好型及资源节约型社会建设等多方面[1]。但交通建设等基础工程的快速发展不可避免地对环境造成了或多或少的负面影响。

高铁项目沿经区域广,极易阻隔切割环境,造成廊道效应[2],故而较于其他工程对自然环境的影响更大、更广,其不可避免地会造成隔离割断动植物栖息地、影响阻碍动植物繁衍、损害森林植被、产生噪声污染和振动损害等生态环境负影响,施工及其设备的运维、建筑材料的使用和管理均可能污染和阻隔地表水、地下水,隧道工程等的施工还会使涌水量加大从而造成水体规模的改变。2011年,由于环评未通过审核、对周边水与动植物环境造成的严重影响没有被充分考虑,两高铁项目被强制停止。因此,高铁区域环境保护也已经成为我国可持续绿色发展的重要内容。同时,保障高铁区域健康也是社会发展的迫切需求,如何实现高铁环境健康与经济建设友好共存成为紧要的研究方向。

学术界从多方面研究了高铁区域环境问题,分析得出铁路建设对自然环境可能造成的影响大致有水土流失、水环境污染、动植物栖息地破坏等方面[3-8]。基于铁路环境影响的多元性、动态性和不确定性,部分学者将累积环境影响评价的概念和方法运用到高铁区域环境评价研究中[9-11]。目前主要的评价方法有层次分析法[12]、系统聚类分析法[13-14]、生命周期评估方法[15-17]、BP神经网络[18]等。部分环境评价方法直接在总结有关数据基础上进行评价,这种评价没有定量地刻画生态环境系统内子系统之间、系统内外影响因素之间的关系,无法适应高铁区域环境影响这一典型的开放、非线性、复杂系统,表现出超模糊、智能化程度不够、缺乏动态性的局限性。从某种程度上说,对高铁周围生态环境情况的剖析和评价,该区域生态环境系统的多样性、可持续性和稳定性是研究的重中之重。本文将系统动力学应用到高铁区域生态环境影响评价研究中,运用SD方法处理非线性、时变、多重反馈的高铁区域环境问题。首先对系统内外相互关系及其影响因素进行分析,并在此基础上全面地建立评价因子体系。运用系统动力学模型对环境影响进行仿真模拟并评价,对该系统的内部架构进行分析,基于此描绘出系统存量流量图,并构建出参数方程。随后使用类似已完工程的统计数据以及实证工程中已有的数据检验模型,对模型有效性进行验证。最后,预测本文所选取用于衡量区域水、动植物环境情况的参数仿真模拟情况,并判断和评价案例是否与预期环保目标相适应。

1 高铁区域水与动植物环境影响评价SD模型

1.1 影响因素分析

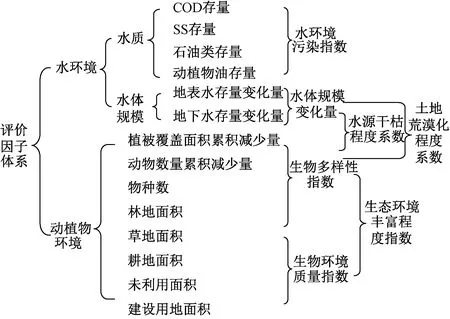

从路基、桥涵和隧道、车站站场这些高铁工程主要部分,考虑造成切割、阻断和改移水与动植物环境的影响[19]。施工期的影响主要集中表现在工程作业行为形成的污水、振动、噪声等;运营期的影响主要源于线路和车站,表现在固体废弃物、废气、振动等方面。高铁对区域水与动植物环境影响的路径有直接、间接和协同影响三方面,其影响结果主要体现为污染水环境质量、改变水体规模、使生物数量乃至多样性衰减、加重局域水源枯涸等。依据上述分析可得到评价因子体系,如图1所示。

图1 评价因子体系

1.2 系统边界的确定

高铁区域生态环境主要划分为水环境和动植物环境。本文研究的水环境可分为地下水环境和地表水环境,依据技术规范[20],本文的水环境评价范围主要为工程沿经的河流水体。地表水选取上游0.1 km、下游1 km范围,地下水选取总调查评价面积为6 km2的含(隔)水层。本文研究及评价的动植物为野生动植物,不包括人工饲养或栽培的动植物,但可包括在野外大规模生长的农田、本地杂草和人造林。

1.3 系统结构分析

结合高铁建设和运营特点,拟建模解决如下两个问题:高铁建设对水环境和动植物环境影响评价;分析评价实证工程,判断其是否能达到预期的环保目标。

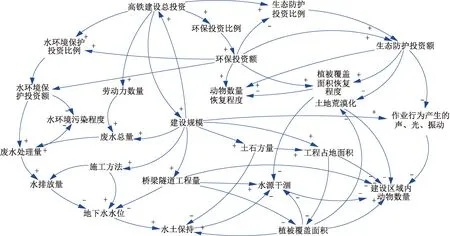

在系统中存在两条主要反馈回路,生态防护投资比例与水土养护、动植物恢复均有着正反馈关系,同时这一变量与高铁建设投资也有着正反馈关系;但随着高铁建设投资的增加,劳动力数量和建设规模的扩大又会对水与动植物环境产生负反馈关系,各种变量耦合、相互反馈即形成了高铁区域水与动植物环境研究这一自组织、非线性、开放的复杂系统。系统的主要反馈关系如图2所示。

图2 高铁区域水与动植物环境系统主要反馈关系

1.4 系统流程图

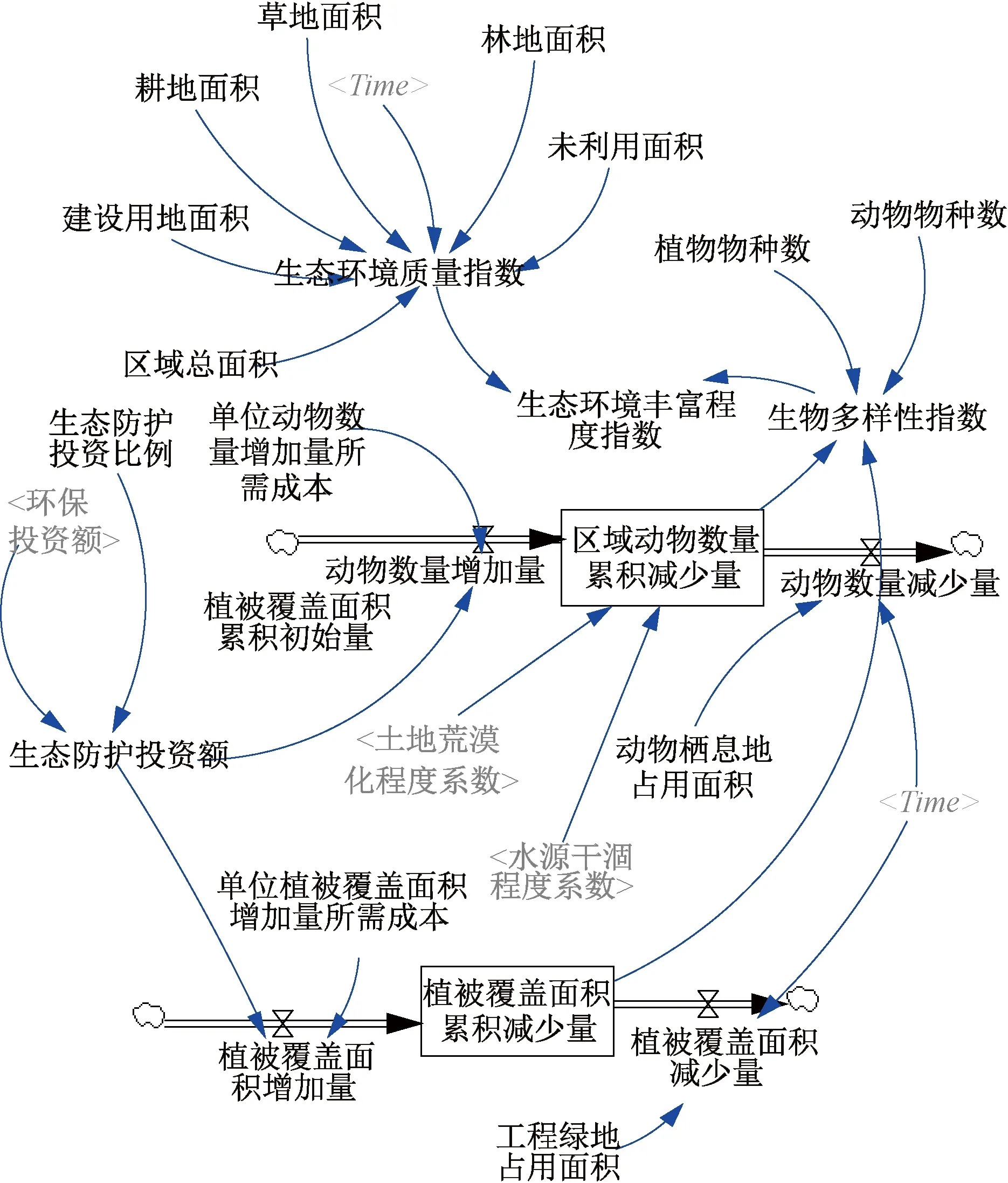

因果关系图仅能反映反馈结构的基础方面,变量之间性质不同的区别却无法体现,故而使用系统流程图实现进一步阐述[21],如图3所示。

图3 高铁区域水与动植物环境系统流程图

本文分析的主要方面为地下和地表水环境。在工程施工过程中不可避免地会产生施工废水以及施工人员生活废水,由于施工现场处理污水条件非常有限,这些废水会直接影响该区域地表水的水质。但因为含水层和包气带的存在会过滤和隔断污水,故而污水对地下水的污染程度较轻。如增压地表的施工作业会加剧地下水涌出,此外对于处于缺乏地表水区域的工程也会掘用地下水以供使用,上述行为都会一定程度上影响地下水水位。工程占地和土方工程是对动植物环境造成影响的最主要因素,其会作用于动植物数量和多样性这两个方面。

参考技术规范[22],本文将动植物环境评价的总指标定为生态环境丰富程度指数。剖析高速铁路建设过程中产生工程废水的重要污染成分并依据文献[20]与有关工程的环评报告,本文将评判区域水环境的水体规模和水质情况的标准定为水体规模变化量、水环境污染指数。

1.5 参数及主要SD方程

本文系统动力学模型在分析总结技术规范、项目可研报告、环评报告的基础上设立了68个变量,其中速率变量14个,辅助变量47个,状态变量7个。限于篇幅此处不一一展示。

图4 水环境子系统SD模型

1.5.1 水环境子系统

水环境子系统的SD模型如图4所示,主要变量的方程关系如下:

(1) 水环境COD存量=Integ(COD形成量-COD降低量,现值)

(2) 水体规模变化量=Integ(水排放量-施工行为造成的涌水,现值)

(3) 水环境石油类存量=Integ(石油类形成量-石油类降低量,现值)

(4) 水环境动植物油存量=Integ(动植物油形成量-动植物油降低量,现值)

(5) 水环境SS存量=Integ(SS形成量-SS降低量,现值)

(6) COD产生量=生活废水COD含量+工程作业废水COD含量

(7) SS产生量=生活废水SS含量+工程作业废水SS含量

(8) COD污染比=水环境COD含量/COD累积初始值

(9) 动植物油污染比=水环境动植物油存量/水环境动植物油累积初始值

(10) SS污染比=水环境SS存量/SS累积初始值

(11) 环保投资额=高铁建设总投资额×环保投资比例

(12) 水环境保护投资额=环保投资额×水环境保护投资比例

(13) 石油类污染比=水环境石油类存量/石油类累积初始值

(14) 土地荒漠化情况系数=水体规模变化量×植被覆盖面积累积减少量×水源干涸程度系数/植被覆盖面积累积起始量

(15) 水源干涸程度系数=水体规模变化量×植被覆盖面积累积减少量/植被覆盖面积累积起始量

1.5.2 动植物环境子系统

动植物环境子系统的SD模型如图5所示。

图5 动植物环境物子系统SD模型

主要变量的方程关系如下:

(1) 区域动物量累积减少量=Integ(动物数量增加量-动物数量减少量,初值)×土地荒漠化程度系数×水源干涸程度系数

(2) 植被覆盖面积累积减少量=Integ(植被覆盖面积增加量-植被覆盖面积减少量,初值)

(3) 植被覆盖面积增加量=生态防护投资额/单位植被覆盖面积增加量所需成本

(4) 动物数量增加量=生态防护投资额/单位动物数量增加量所需成本

(5) 生态防护投资额=环保投资额×生态防护投资比例

(6) 生态环境丰富程度指数=(生物多样性指数+生态环境质量指数)/2

(7) 生物多样性指数=[(累计区域植被覆盖面积-植被覆盖面积累积减少量)/植被覆盖面积累积起始量+ (累计区域动物量-区域动物数量累积减少量)/初始动物量累计值]/动植物种类数量

(8) 生态环境质量指数=511.26×(0.11×耕地面积+0.21×草地面积+ 0.35×林地面积+0.04×建设用地面积+0.01×未使用面积)/区域总面积

2 实证研究

2.1 概况

京张铁路八达岭越岭段共有15.44 km,其中隧道长度15.11 km,占越岭段总长度的97.9%。其沿线占地424 300 m2,投资估算总额约28.97亿元。其设计年限近期到2025年、远期到2035年。该段高铁沿线途经风景区、世界文化遗产古建筑等生态敏感区,因此其工程生态环境影响评价等级设为一级,地表和地下水环境评价为三级。

2.2 环境影响因素分析

本文从施工期、运营期两个主要阶段对水环境、动植物环境影响进行分析。在施工阶段,遴选出车站站场、施工行为、施工废水3个影响水环境的主要因素。八达岭越岭段设计建立一个地下车站,最深开挖可达25 m,施工时建设有隔断地下水的隔水层,同时,巨大的土石方量以及占地面积都会损伤水环境。此外,生活废水、施工废水也会在一定程度上污染水环境。

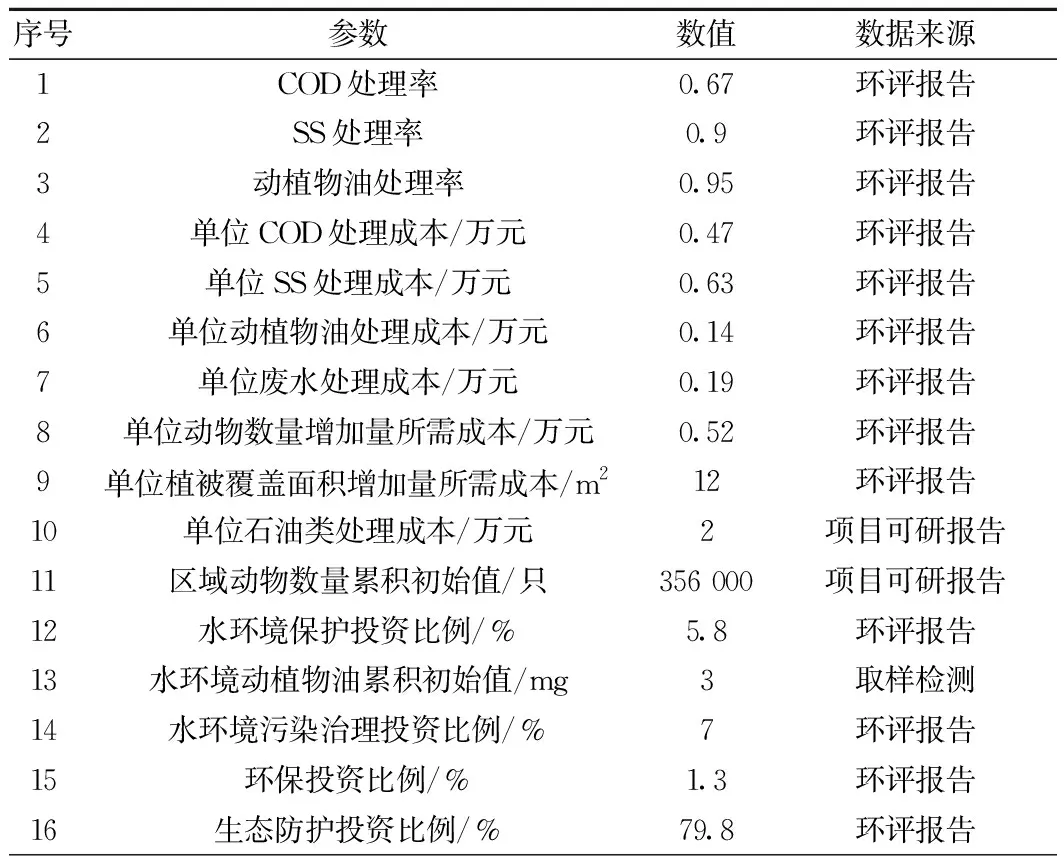

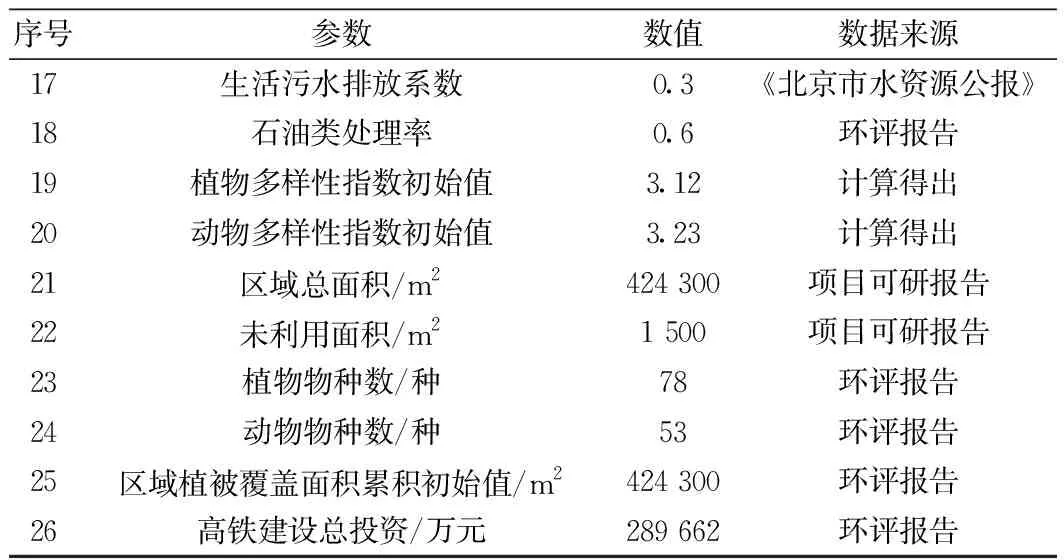

2.3 基础参数的明确与赋值

由于本文拟研究的京张高铁越岭段已于2015年开工,本模型选取2015年的统计值作为重要状态变量的起始数值。从类似工程和项目可研报告中汇总出16个表函数。依据环评报告、项目可研报告、取样、计算等方法得到26个常数的取值,见表1;通过取样检测的方法得到7个状态变量的起始值,见表2。

表1 常数取值

续表1 常数取值

表2 状态变量起始值

2.4 模型检验

本文运用Vensim软件进行建模,并检验其适用性和一致性。

2.4.1 结构适用性检验

模型的结构适用性检验以参数方程极限、量纲、模型界限的检验为主。检验模型的结构、赋值及单位一致性可采用软件的Check model和Check unit功能,本文的模型均能通过检验。在构建SD模型时,分析水环境、动植物环境等子系统,方程和结构等均参照实际系统设立,与实际系统的真实状况契合,满足结构适用性。

2.4.2 行为适用性检验

模型中一些数值依据过往数据估出。检验发现,本模型对参数数值变化不敏感并且满足行为适用性。

2.4.3 行为与实际一致性检验

行为一致检验分为外观和参数两部分。由于该实证案例数据不充分,本文先使用京津城际铁路等三个类似已完工程数据进行模拟,再用该项目2016年已公布数据进行仿真模拟,所得仿真模拟显示误差均小于10%,如图6所示,说明模型有较好的一致性,接近且能反映实际情况。

文中设立9个参数以评价水与动植物环境模拟情况,分别为水环境SS存量、水环境COD存量、水环境动植物油存量、水环境污染指数、水环境石油类存量、COD污染比、石油类污染比、SS污染比、动植物油污染比,其序号依次为1~9。

由于实际数据样本太少,数据时效性和检验可靠性难以保证,故选取较为完整的2016年京张高铁八达岭越岭段数据,进一步检验模型的可靠性。表3为仿真结果与实际工程2016年数值的比较,相对误差均在10%以内,验证了变量选择及模型的合理性。

2.5 模型的应用研究与结果讨论

基于上文构建、检验模型等论述,认为该模型为有效的系统动力学模型。再仿真模拟选取状态变量以及反映水与动植物环境系统综合影响的辅助变量。

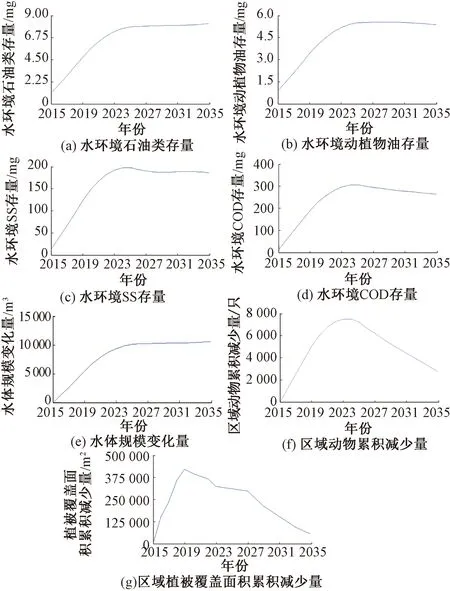

7个状态变量模拟结果如图7所示。

图7 7个状态变量模拟结果

由图7的仿真结果可以看出,建设期是影响水环境和动植物环境的集中期,同时各状态变量最高值也大致出现在建设期结束时。而后进入运营期时,这种负影响整体上逐渐降低。例如到2019年,仿真结果显示预计水体规模变化量为5 560.42 m3,随后到2023年,这种影响可省略不计。同时,建设和运营期的动植物情况与水环境中SS、COD、石油类占比均完全符合环保目标。建设期不可避免地会对动植物产生巨大影响,工程作业和大量工程占地使该区域内动植物栖息地急剧减少,而后随着临时占地的逐渐减少,原生植被恢复,动物迁徙回来,使得动植物环境一定程度上有所修复,但难以修复永久占地区域的环境。

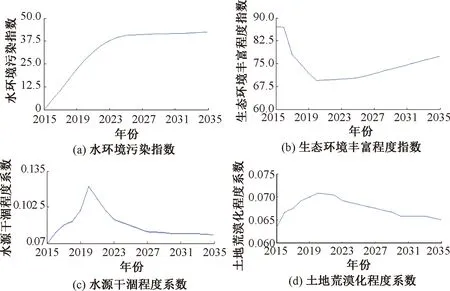

图8为所选取的4个主要辅助变量的仿真模拟结果趋势图。

由图8(a)可以看出,在建设期,高铁施工对水环境的污染程度在建设前期、中期呈坡度增加趋势,在建设末期增速放缓,进入运营期后逐步平缓。造成这种趋势的主要原因是施工期间工程废水与施工人员生活废水的排放,且这些污水限于施工条件大部分未经处理直接排放,对水环境造成严重污染。而进入运营期之后,线路设备及管理逐步健全完善,产生的污水一般均会经污水处理系统处理后才排放,因此对水环境的污染大大减少。

由图8(b)可知,建设期尚未开始时,该区域的生态环境丰富程度指数可达87.05,反映出区域内植被丰富、物种多样;高铁工程开工后即在建设期该指数逐步下降,于2020年达到最低值69.48。随后进入运营期,该指数又逐步增大,在2035年时达到77.49。对该现象进行剖析,建设期生态环境丰富程度指数急剧减少是由于工程施工的土方变动、工程占地和施工中形成的噪声等造成大批动物迁移、植被破坏。施工结束进入运营期后,大量临时占地恢复,由于生态系统的自调节和自组织能力,生态环境逐渐恢复,生态环境丰富程度指数也就有所回升。但永久工程会使生态环境无法恢复到原有水平。到2035年,生态环境丰富程度指数达到77.49,达到了该工程的环保目标,也表明生态环境恢复良好。

如图8(c)所示,在建设期,该京张高铁区段建设有使水源污染逐渐加剧的趋势,而在建设前期即2015年至2018年,这种加剧的负影响趋势还较为平缓,而到了建设中后期增幅加大,到2020年达到最高值0.122。进入运营期后,由于拆除工程临时用地等原因,地表与地下水受到的工程负影响逐渐减小,引起水源干涸的负作用减弱。但又因为工程永久占地阻隔水流等永久性影响,该参数在2027年前后变动平稳,且该区域处于自然保护区,对生态环境防护得当,到2035年对水源影响较未开工前增长较小,符合环保目标。

由图8(d)可知,与其他参数仿真情况相比,整体上高铁工程对土地荒漠化影响较小,依据仿真结果在2020年土地荒漠化程度系数将达到最大值0.070 8,相比开工前的0.063 3增加了11.85%,而相比2015年,2035年该参数仅增加2.68%,增长幅度微小。工程占地和土方工程是形成该区域土地荒漠化的最主要因素,而实例项目的隧道工程占有总工程建设长度的97.9%,工程施工会改变山体结构、分割和隔断地下水的流通,从而影响植被和水土保持,使荒漠化加剧。但进入运营期后,由于该区域生态系统较好的自我修复能力,工程临时用地的拆除使土地荒漠化逐渐恢复,荒漠化程度仍超建设期开始之前,但符合环保目标。

图8 4个主要辅助变量的仿真模拟结果

综上所述,在建设期和运营期近期,京张高铁区域水与动植物的环境影响处于合理范围,可以实现预期的环保目标。

3 结论

本文建立了高铁区域水环境与动植物环境评价的SD仿真模型,基于建立的评价因子体系,对高铁区域水环境与动植物环境影响进行评价,并结合实例验证了模型的有效性,即该实例可以达到环保目标。主要研究结论如下:

(1)对影响高铁区域水环境和动植物环境的各因素枚举并加以分析,根据高铁建设划分为规划设计、建设期、运营期三阶段进行剖析,基于此建立评价因子体系,以判断该区域水与动植物环境受高铁的影响程度。

(2)根据经验和分析,高铁区域环境生态影响主要反映在水环境和动植物环境两方面,而水与动植物环境又与高铁建设投资等要素有着比较复杂的相互和因果关系,这些关系可以清晰地展现在系统流程图中。

(3)本文的实证研究对象为京张高铁八达岭段工程,运用文中构建的SD模型对其水与动植物环境进行仿真模拟,其水环境石油类存量、水环境污染指数、水体规模量、生态环境丰富程度指数等变量的仿真结果均表明高铁对区域水与动植物环境的负影响在建设期逐渐增强,大致在建设期末达到峰值,但随着运营期的到来,这种负影响又会逐渐减弱,即水与动植物生态环境又会逐渐恢复。

(4)本文以沪昆高铁云南段等三个类似工程数据检验模型的一致性,得到的结果误差在10%以内。随后以2016年京张高铁八达岭越岭段数据对比,误差均在10%以内,模型有效性得以验证,由此可以认为该高铁区域能实现预期的环保目标。