南极冰架变化监测研究进展

王泽民,周春霞,张保军,耿红,刘勇,钱懿德,刘明亮,吴双

(1.武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北 武汉 430072;2.自然资源部极地测绘科学重点实验室,湖北 武汉 430072;3.武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

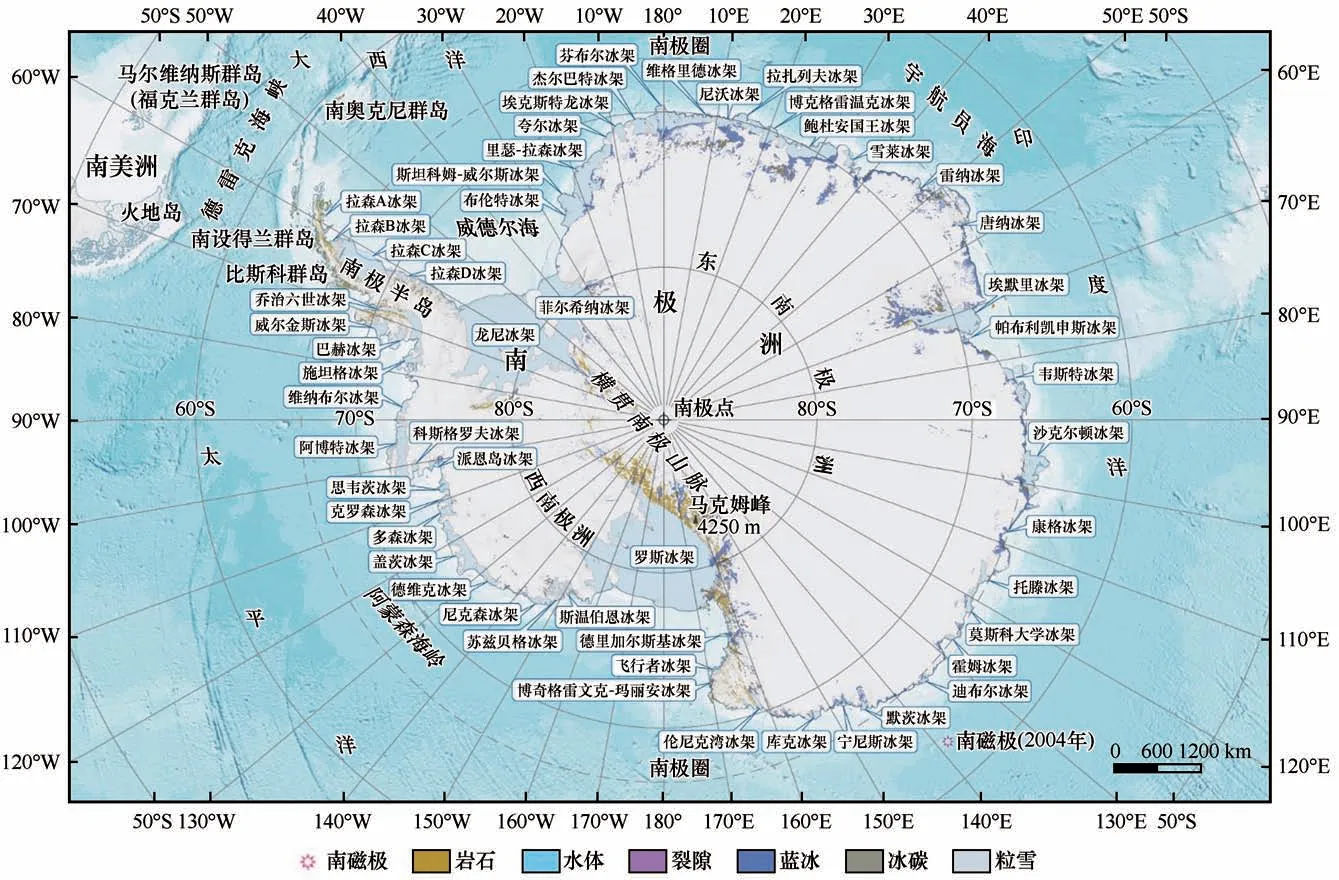

冰架是冰盖漂浮在海洋上的部分,是陆地冰在重力作用下越过触地线流入海洋而形成的。南极冰架总面积约1.542×106km²,厚度在几米到上千米之间,是南极冰盖物质损失的主要出口[1]。南极的主要冰架如图1所示,包括罗斯冰架(Ross Ice Shelf)、菲尔希纳-龙尼冰架(Fischner-Ronne Ice Shelf)和埃默里冰架(Amery Ice Shelf)三大冰架,以及其他50多处冰架,附着在44%的海岸线上[1]。由于表面物质的积累和陆地冰盖的供给,冰架在长期以来维持着相对稳定的状态。冰架支撑着陆地冰盖,对陆地冰盖的稳定发挥着重要的作用。但是,近几十年来,随着全球气候变化加剧,冰架的底部融化和崩解事件逐渐增加,冰架对冰盖稳定性的支撑作用减弱,造成了南极冰盖物质的加速损失[2-4]。2019年IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)发布的《气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告》指出,1992—2001年南极冰盖物质损失为(51±73)Gt·a-1,至2012—2016年其损失量增加至(199±26)Gt·a-1[5]。

图1 南极冰盖主要冰架分布图[6]Fig.1 Map of main ice shelves of Antarctic ice sheet[6]

随着观测技术尤其是对地观测技术的快速发展,冰架动态变化监测研究逐渐从局部、离散、静态模式,发展为区域、连续、动态模式,逐步实现了长时序、高频度、多类型、大范围、近实时的连续监测。南极冰架的动态变化主要包括冰面动态变化、冰底动态变化和冰架内部稳定性,遥感监测与相关研究表明这些动态变化主要体现在表面融化、冰流速变化、冰架崩解、底部融化及冰架物质平衡五个相关参数上。因此,本文将根据南极冰架变化监测的相关研究成果,围绕表面融化、冰流速、前缘崩解、底部融化和物质平衡五个冰架动态变化的主要参数(图2),对南极冰架动态变化监测的观测方法和研究结果,以及影响南极冰架动态变化的机制进行梳理、归纳和综述。

图2 南极冰架/冰川动态变化及相关参数示意图(改自Dirscherl等[7],2020)Fig.2 Schematic diagram of dynamic change and related parameters of Antarctic ice shelf(modified from Dirscherl et al.[7],2020)

1 表面融化

南极冰架的表面融化多发生在纬度和海拔较低的冰架上,是导致冰架崩解的重要驱动因子之一。积雪融化后,湿雪的表面反照率远低于干雪,从而能吸收更多太阳辐射,形成融化-反照率反馈,加剧融化的发生[8];未能及时冻结的融水通过裂隙下渗会扩大冰裂隙,甚至触发冰架的崩解[9-10]。因此,监测冰架表面融化对冰架的稳定性研究和评估具有重要的意义。

1.1 表面融化监测方法

冰架表面融化研究所使用的数据主要来自自动气象站和主被动微波遥感卫星(SAR、散射计和辐射计)的观测及区域气候模型的模拟。通过冰架上自动气象站提供的辐射通量,建立表面能量平衡模型,能够计算某时段内冰架的融化量[11]。气象站实测数据能够提供可靠的融化量信息,用于小尺度融化强度的研究,还可以用于模型输出产品或卫星冻融探测结果的验证,但气象站探测空间范围较小且能够提供融化量观测数据的站点很少。

卫星遥感是当前南极冰架表面融化大范围监测的主要技术手段。Luckman等[12]基于Envisat宽幅ASAR数据,利用阈值法对拉森C(Larsen C)冰架2006—2012年间的融化状况进行了探测。Liang等[13]基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平台,利用Sentinel-1 SAR数据对南极冰盖边缘的冰架表面融化进行了时序分析。SAR能够提供高空间分辨率的冰架表面融化观测,但也受到较长重访周期(几天至几十天)的限制,无法对南极冰架提供逐日观测。

散射计QuikSCAT和ASCAT具有较高的时空分辨率(常用数据以4.45 km空间分辨率提供逐日观测)。基于经验阈值、Rosin阈值等方法,能够使用该数据对南极冰架的表面融化开展大范围、长时序的监测[14-15]。辐射计以SSM/I和AMSR系列为代表,能够提供自1978年以来的冰架逐日融化观测[16-17]。在辐射计众多的频率中,K和Ka波段的应用最为广泛。近年来,随着SMAP和SMOS等卫星的升空,L波段辐射计也被应用于南极冰盖/冰架表面融化的探测,且得益于其较大的穿透深度,L波段更适合于表面融化剧烈的拉森C冰架等地的监测[18]。辐射计能对全南极冰架提供最长时间的卫星观测,但空间分辨率(多数低于25 km)较其他数据稍低。不同的微波传感器在冰架表面融化探测上优势互补,但目前的研究主要停留在冻融二值信息的提取上,基于卫星遥感的融化量研究尚不充分。

区域气候模型RACMO能够提供1979年至今大范围的逐日融化量模拟数据,但也存在空间分辨率(27.5 km)较低的问题,只在南极半岛、毛德皇后地等区域有5.5 km分辨率的模拟数据[19];且该模型无法很好地对焚风引起的表面融化等进行模拟,在地形复杂区域的精度也有待提高[20]。

1.2 典型冰架表面融化特征

在气候环境的作用下,不同地理位置的冰架有着各异的表面融化特征和机制。罗斯冰架和菲尔希纳-龙尼冰架表面融化较少(图3),只在某些年份发生间歇的融化。2016年1月,受厄尔尼诺事件的影响,罗斯冰架发生了大范围的融化,冰架东侧融化天数可达15天[21]。阿蒙森低压是影响罗斯冰架气候的重要局部环流系统。21世纪以来,夏季阿蒙森低压的加强导致北风加强,使得海洋上空暖湿气流穿过南极半岛西侧,导致西南极表面温度升高以及降水增加,加剧了罗斯冰架的表面融化[6,22]。因终年被海冰覆盖的威德尔海阻止了北方海域上方的暖湿气流对菲尔希纳-龙尼冰架的侵袭,使得该冰架年平均融化较小(图3)。埃默里冰架表面融化存在显著的区域差异,冰架东侧年平均融化量可达120 mm w.e.以上,但冰架西侧年平均融化量不足60 mm w.e.(图3)。这是由于在地转偏向力的作用下,冰架东西两侧风向相反,冰架东侧温暖的海风由普里兹湾吹来,有利于表面融化。因此,埃默里冰架表面融化呈现东侧强西侧弱的空间分布特征[23]。此外,埃默里冰架水系发达,冰面湖富集,冰面湖面积和表面融水覆盖范围的季节变化均受南半球环状模的显著影响[24]。

图3 1979—2017年RAMCO2模拟的南极冰架年平均融化量Fig.3 Annual average melt of Antarctic ice shelf during 1979 to 2017,simulated by RAMCO2

沙克尔顿(Shakleton)冰架是东南极纬度最低的冰架,其自12月份开始融化,在1月份达到峰值,并在3月份之后重新完全冻结,部分区域年平均融化量超过210 mm w.e.。在沙克尔顿冰架的触地线区域分布着大量的蓝冰和裸岩,蓝冰和裸岩表面反照率低,能够吸收更多的短波辐射,造成融化-反照率反馈效应,加剧表面融化,甚至形成冰面湖[17]。类似的现象也发生在埃默里冰架和罗伊-博杜安(Roi Baudoin)冰架的触地区域[23,25]。受到下降风的影响,罗伊-博杜安冰架气温升高的同时,触地区域低反照率的蓝冰和粗糙粒雪出露,进一步加剧了融化,触地区域的融化强度是冰架其他区域的3倍[25]。

南极半岛是冰雪融化研究的热点区域,气温较高,表面融化剧烈,融水通过裂隙在垂直方向传输,加剧了冰架的不稳定性,甚至造成冰架崩解[10]。2002年,拉森B(Larsen B)冰架崩解前冰架表面的融化强度是平均水平的3倍,融水下渗使得雪层升温和冰裂隙扩大,因而触发了该冰架的大规模崩解[26]。Trusel等[27]认为冰架发生大规模崩解的融化量阈值是725 mm w.e.·a-1,拉森A(Larsen A)和拉森B冰架在崩解前融化强度都达到了这个阈值。21世纪以来,拉森C冰架表面融化天数显著减少,这与附近海域海冰增加和环流异常导致的气候变冷有关[28]。但2019/2020年拉森C冰架的融化季比过去40年更长,融化也更剧烈,使新世纪以来冰架表面融化明显下降的趋势突然中止;并且,该融化季的极端融化可能会导致整个冰架的厚度因积雪空气含量的减少而重新变薄[16]。此外,研究发现,新世纪以来拉森C冰架在冬季融化呈现出显著增强的趋势;2015/2016年尤为剧烈的冬季融化可能与拉森C冰架触地区域焚风效应的增强以及这一年的强厄尔尼诺事件有关[14]。乔治六世(George VI)冰架同样在2019/2020年遭受了近32年以来的最剧烈融化,该年冰架融化天数达100天以上;长时间高于熔点的气温造成了该年异常的融化现象,这可能是由温暖而低速气流驱动的西北风和东北风造成的[29]。威尔金斯(Wilkins)冰架是南极半岛融化最剧烈的区域之一,年平均融化量超过330 mm w.e.(图3),且冬季融化呈现增加趋势,该冰架发生的崩解事件和剧烈的表面融化关系密切[30]。

总体而言,国内外学者对南极冰架表面融化的研究有了很大的进展,取得了较为一致的认识,即除南极半岛外,大多数冰架的表面融化并不剧烈,且没有明显的加速融化趋势,对冰架的稳定性并无明显的影响。而南极半岛的拉森C、威尔金斯等冰架的表面融化剧烈,部分区域粒雪空气含量较低,对冰架的稳定性有潜在的威胁。未来,随着气候变暖加剧,南极冰盖表面融化增加,对冰架稳定性以及物质平衡的影响将增大。目前的研究仍然有很多认知上的空白,如表面融水在渗浸和形成径流之间如何分配?融水在冰盖何处到达基岩?在未来的研究工作中,还需进一步加强地面观测,探索融化驱动机制的演变过程以及如何利用遥感观测定量反演融化量/积雪液态水含量。

2 冰流速

冰流速是监测冰架变化的一个重要参数,对冰盖/冰架物质平衡的计算至关重要,是分析冰架动力学和热力学过程以及预测其未来演变的重要基础。近几十年来,冰流速监测技术和方法已渐趋成熟,冰流速产品的时空分辨率也不断提高,揭示了许多重要的冰架动态变化特征。

2.1 冰流速监测方法

冰川流速测量主要分为实地观测和遥感监测。在实地观测方面,从最早的花杆测量法[31],到光学经纬仪与花杆测量相结合的方法[32],再到GPS实地测量法,冰流速监测的精度不断提高,流速变化细节及机制陆续被揭示[33-34]。但是,由于南极自然环境恶劣,现场观测非常困难,实地观测手段难以获得长时间、大范围、高空间分辨率的冰川流速数据。

冰流速的遥感监测技术虽比实地观测方法的精度低,却能够实现大面积、长时序冰架动态变化过程的监测,弥补冰流速实地观测的不足。基于光学影像的特征跟踪法和基于SAR影像的偏移量跟踪法与差分干涉测量法等已被广泛用于全南极冰盖尺度的冰流速制图。特征跟踪算法指利用光学遥感影像,依据特征描述和相关性计算寻找相同特征描述的区域,跟踪其在两幅影像上的位移,实现冰流速的提取。偏移量跟踪法是通过计算SAR影像的相干散斑或强度信息的互相关函数峰值,或寻找低相干区域影像的相干性峰值,获得偏移量,估算地表位移,从而得到冰流速。差分干涉测量法则是通过提取两景SAR影像中沿着视线方向的位移量,将其转换到冰流运动的坡度方向来估计冰流速。特征跟踪法和偏移量跟踪法主要适用于高流速区域的监测,差分干涉测量则适用于低流速区域的监测。通过结合不同方法的优势,可提取更高精度的冰流速结果。

自MAMM(Modified Antarctic Mapping Mission)利用ERS-1/2和RADARSAT-1提取的第一幅全南极流速产品[35]以来,后续研究者利用多源SAR影像数据发布了全南极流速图,如MEaSUREs和基于相位干涉测量的流速产品[36-37],以及基于Landsat-8光学影像数据发布了空间分辨率为105 m的全南极冰盖迄今为止分辨率最高的冰流速产品[38]。近年来,卫星数据更加丰富,冰流速产品的时间分辨率和空间分辨率均得到了提高,例如利用Landsat-8全色影像生成的全球陆地冰流速产品GoLIVE(Global Land Ice Velocity Extraction from Landsat 8)[39]以及极地观测和建模中心(Center for Polar Observation and Modeling)基于Sentinel-1影像建立的南极和格陵兰冰盖共六条冰川的冰流速近实时观测服务系统[40]。

在数据处理速度方面,云计算、云存储服务等的发展为快速获取大范围、近实时冰流速变化提供了技术支撑。以美国阿拉斯加卫星设备处(Alaska Satellite Facility)开发的卫星影像处理自动化服务HyP3(Hybrid Pluggable Processing Pipeline)为例[41],它提供了包括针对Sentinel-1影像的辐射地形校正和干涉测量,以及基于Sentinel-1/2和Landsat-8影像提取冰流速的autoRIFT(autonomous Repeat Image Feature Tracking)[42]在内的免费且简便的卫星数据自动化处理服务。目前NASA团队已发布了基于autoRIFT提取的陆地冰流速及高程数据集(Inter-mission Time Series of Land Ice Velocity and Elevation,ITS_LIVE)[43],包括覆盖1985—2018年时段、空间分辨率为240 m的全球陆地冰年平均表面速度产品以及空间分辨率为120 m的融合产品。

总体来看,随着遥感数据的日益丰富,海量遥感数据的存储与获取技术,以及遥感影像数据的快速处理技术都有待解决;更高精度、更高时空分辨率的冰流速提取算法研究仍需要加强。

2.2 冰流速区域特征及驱动因子

驱动冰架变化的因子分为外部因子(包括海洋强迫、大气强迫、海冰分布等)和内部因子(包括崩解、裂隙发育等)。由于受到的驱动因子的影响不同,南极冰架的冰流速变化特征呈现出区域性差异[31,44]。

在西南极,目前多处冰架出现流速增加的趋势。全南极冰流速最快的派恩岛冰架,在2017—2020年间,其流速增加了12%,通常认为这与其频繁发生的崩解事件有关[45]。西南极思韦茨(Thwaites)冰川、罗斯冰架的支流和东南极库克(Cook)冰川,由于受冰下湖排水的影响,它们的冰流速出现了短期加速的现象[46-48]。南极半岛冰架的冰流速变化主要与冰架崩解、大气或海洋环境变化等有关。拉森B冰架和南极半岛北部的多条冰川,其下游冰架崩解均曾引起上游冰川加速;此外,该区域冰流速的波动与峡湾中海冰和冰水混合物的消长也存在着关联[49-50]。别林斯高晋海(Bellingshausen Sea)的乔治六世冰架和弗莱明(Fleming)冰川的流速变化,则与绕极深层水(Circumpolar Deep Water,CDW)的上涌,以及厄尔尼诺-南方涛动和南半球环状模引起的风场变化有关[51-52]。近期还发现东南极极记录(Polar Record)、托滕(Totten)、达尔克(Dålk)、登曼(Denman)冰川的加速与海冰消长、底部隆起地形的支撑、触地线回退、冰舌变薄以及崩解等的影响有关[53-57]。

如上所述,自有卫星观测以来,南极大部分冰架出现了流速增加的现象。从外部因子来说,位于别林斯高晋海、阿蒙森海以及威克尔斯地冰架的流速变化与海洋强迫有关;南极半岛北部的冰架冰流速变化主要与大气强迫有关。从内部因子来说,南极冰架的流速增加与裂隙发育、冰架崩解等有关。总的来说,影响冰流速变化的因子既多又复杂,不同因子对于局部区域的影响差异性极大。

为了更好地揭示冰架冰流速时空变化特征及其机制,未来需要充分利用已有多源卫星遥感数据,加强对环南极冰架/冰川流速的监测;另一方面则寄希望于更多光学和SAR卫星的发射以及地面连续观测数据的积累,从而获得更高时空分辨率及覆盖率的流速产品,以进一步增进冰架对气候变化响应的理解。

3 前缘崩解

近年来南极冰架频繁发生崩解事件,表明支撑着冰盖的“安全带”渐渐变得不稳定。因此,开展长时序南极冰架崩解监测和深入分析冰架崩解背后的机制,对预测南极冰盖变化的未来趋势和估计冰盖对海平面上升的贡献极其重要。

3.1 前缘崩解监测方法

Baumhoer等[58]认为目前冰架崩解监测的研究可分为三类,利用高时空分辨率数据的特定冰架前缘线监测、利用低时间分辨率数据的大区域海岸线监测及利用南极卫星影像镶嵌图特定年份海岸线的全南极海岸线监测。其中,前两种类型的研究实现了对特定冰架或区域内崩解事件的精确监测,而第三种类型的研究则可在大范围内对崩解面积或崩解量进行定量评估。

南极冰架的崩解周期各不相同,短期实地观测无法满足监测需求,借助卫星遥感数据才能较全面获得冰架前缘位置变化及崩解信息。南极冰架前缘位置提取的方法主要有人工目视解译法、半自动化提取法和自动化提取法。人工目视解译法是使用最广泛的方法,约有85%的冰架前缘变化研究使用此方法提取前缘位置,7%的研究使用自动化或半自动化提取方式,8%的研究使用已有的数据集进行分析[58]。半自动提取法多是使用传统图像处理技术,如灰度直方图[59]、形态学[60]、纹理分析[59]、小波变换[59]、阈值分割[61]、基于对象[4]和像素[62]分类法等技术,与人工辅助检查相结合来实现对冰架前缘位置的提取。自动化提取法则是使用如图像分割[63]、Snakes算法[64]、最近邻域分类[65]等传统图像处理方法,或近年来在语音识别、计算机视觉等领域取得良好应用效果的深度学习算法[66-67]实现冰架前缘位置的自动提取。

3.2 前缘崩解特征与分析

Qi等[68]基于冰架前缘扩张模拟结合人工目视解译,首次提取了2005—2019年南极冰架年崩解产品,发现在此期间南极冰架总共发生了1 786次面积大于1 km²的崩解事件,年均崩解面积为(3 411.4±17.1)km²,年 均 崩 解 质 量 为(771.1±10.2)Gt;从长期变化趋势来看,崩解频次、面积和质量在前10年的年波动相对平缓,后4年则急剧增加;从空间分布来看,西南极为目前崩解最频繁的区域,其次是南极半岛和东南极威尔克斯地等区域;南极冰架崩解与冰盖表面融化及周边海冰范围变化等有关。这些结果与Baumhoer等[66]基于UNet卷积神经网络使用多源遥感数据得到的结果相一致。

研究表明,大气、海洋、冰架自身的稳定性以及冰架周围环境都与冰架的崩解有关。海洋的影响主要包括潮汐[69]、海啸[70]或涌浪[71],固定冰的减少[72],底部通道的发育[73],绕极深层水入侵到冰架底部造成冰架底部融化和触地线后退[74-75],冰水混合物[76]以及海冰覆盖的持续时间[77]等,其中,海洋对阿蒙森海(Amundsen Sea)沿岸冰架崩解的影响最为显著[78]。大气的影响则通过引起冰面融化形成融水,间接导致水力压裂促进裂隙发育而引起冰架崩解[79-80]。在冰架自身稳定性方面,冰架剪切带的结构弱化,也会促进冰架裂隙的发育,近期派恩岛冰架发生的崩解事件即是由该因素导致的[81]。冰架周围环境,如峡湾的几何形状[82]、冰隆和冰褶皱[56,83]等也会影响冰架前缘或裂隙的稳定性,导致冰架发生崩解,达尔克冰川前缘的冰褶皱就对其前缘崩解产生了影响。

自1995年Nye[84]提出零应力裂隙模型探讨冰架裂隙穿透深度的变化开始,损伤力学[85-86]、连续断裂力学[87]、线弹性断裂力学[79,88-90]和最大主应力准则[91-92]等陆续成为冰架裂隙传播和裂隙穿透深度研究的主要理论基础。基于这些理论并结合目前较成熟的冰流模式,国内外学者对南极冰架崩解进行了物理建模和深入分析,成功地揭示了罗斯[93-94]、菲尔希纳-龙尼[93-94]、埃默里[92-94]、派恩岛[93-94]、拉森B[95]、拉森C[94,96]等冰架的崩解过程。

冰架崩解监测很大程度上也依赖于卫星观测数据,除了充分利用已有卫星观测数据和继续发射卫星外,将前缘变化和崩解机制融入冰盖模型或物质平衡的计算中,并与大气和海洋模型对接,可以更好地理解冰架崩解及其背后的驱动机制。因此,如何更好地结合其他数据进行深入分析和对崩解过程进行物理建模是后续冰架崩解研究仍需深入探讨的内容。

4 底部融化

冰架底部融化主要受冰架下海洋的影响,是冰海交互作用最直接的体现。随着全球变暖,温暖海水入侵造成的冰架底部融化已成为南极冰架与海洋物质交换的重要途径。近几十年来冰架底部融化造成的南极冰雪质量损失更是超过了冰架崩解的贡献,已成为南极冰雪质量损失最大的途径[2-4],如图4所示。

图4 南极冰架底部融化与前缘崩解造成质量损失[3]Fig.4 Mass loss from basal melting and iceberg calving of Antarctic ice shelves[3]

4.1 底部融化监测方法

南极冰架厚达几十到数百,甚至上千米,直接观测其底部的变化非常困难。通过钻探冰架放置观测设备是观测冰架底部变化最直接的手段,但因实施困难,迄今全南极冰架上的钻孔观测也仅几十处[97];使用水下自主潜航器(Autonomous underwater vehicles,AUVs)也能直接观测冰架底部的变化,但目前仅在派恩岛和芬布尔(Fimbul)冰架的底部实施过AUV观测[98-99];在冰架附近海底布设系泊设备观测海水性质变化,可以对冰架底部融化进行估计[100],但该方法难以精确量化冰架底部的融化量和空间分布;由冰雷达测得的冰架厚度变化,也能获得冰架的底部融化,但当前的冰雷达观测技术手段还难以完成对全南极冰架进行高时空分辨率的监测[101-102]。

基于静力学平衡和卫星遥感数据反演的方法是当前获得全南极冰架底部融化最为主要的方法[2-4],其本质上是输入-输出法,即由卫星遥感数据观测的冰架表面高程数据得到冰架的干舷高,反演冰架的厚度及其变化,扣除其他因素造成的冰架厚度变化,从而得到冰架的底部融化[2-4]。使用该方法可以计算南极每一个冰架的底部融化量,但不能获得冰架底部融化的空间分布;单位面积内的底部融化可由冰架表面变化率计算得到[103],其可用于冰架底部融化时空变化特征的研究。

4.2 底部融化特征与机制

南极冰架底部融化具有显著的区域性分布特征。西南极阿蒙森海和别林斯高晋海沿岸冰架的底部融化约贡献了全南极冰架底部融化总量的一半[3],且它们的底部融化还存在着加速趋势[104]。底部融化主要来自面积较小的派恩岛、思韦茨、盖茨(Getz)、乔治六世、托滕和沙克尔顿冰架,合计占南极冰架总面积91%的10个最大的冰架仅贡献了南极冰架底部融化总量的50%左右[2]。罗斯冰架的底部质量损失主要集中在东半部分,其西半部分因底部融化和冻结的量相当[3]基本没有质量损失;埃默里冰架的底部融化集中在其前缘及其东南部的触地线附近,其西北部则出现了显著底部冻结[3,105]。

影响冰架底部融化的冰海交互过程主要分为冷冰腔型融化、暖冰腔型融化和表层海水造成的融化三种类型[106-107]。冷冰腔型融化是指热盐驱动的高密度陆架水(Dense Shelf Water,DSW)的垂向翻转环流造成的冰架触地线附近发生底部融化,而较浅的底部位置出现海洋冰冻结的“冰泵”现象。罗斯冰架[108]、埃默里冰架[105]和菲尔希纳-龙尼冰架[109]底部都有显著的冷冰腔型融化。暖冰腔型融化是指相对温暖的绕极深层水或其与陆架水混合后形成的变性绕极深层水(modified CDW,mCDW)入侵到冰架底部造成的冰架底部融化。西南极的派恩岛[78]、盖茨[100,110]、思韦茨[111]和乔治六世[112],以及东南极的托滕[113]、沙克尔顿[114]冰架和罗斯冰架西部[115]的底部剧烈的融化都是暖冰腔型融化。表层海水造成的融化是指夏季温度较高的表层海水造成的与其直接接触的冰架前缘的融化。表层海水造成的融化主要集中在夏季,几乎每个冰架都有发生[107]。在菲尔希纳-龙尼[116]、麦克默多(McMurdo)[117]等冰架的底部融化中,表层海水发挥了重要的作用[106]。

冰架底部融化的速率主要取决于海水热量的输送和冰点温度[106]。具体到特定的冰架,其底部融化则主要取决于海水输送到冰架底部的热量。风场是调节绕极深层水入侵到冰架底部的重要因素。一方面风场强迫的变化增加了西南极温暖海水的供应;另一方面,风场驱动的暖水上涌进一步增加了海洋热量向冰架底部的传递,进而加快了冰架底部的融化[78,118]。托滕冰架底部的加速融化同样来自于风场驱动的海洋热量再分配和暖水上涌[119]。此外,向岸风还会促进表层海水引起的冰架前缘的融化[107]。气候强迫则通过改变风场来影响冰架底部的融化[118]。冰架下的海底地形对底部融化也会造成影响,冰架底部的海槽为相对温暖的海水的入侵提供了便利,从而促进冰架的底部融化[78,103,120]。海洋潮汐则能够增强冰架前缘的海洋水体交换以及冰架下海洋的流动与混合,从而促进底部融化。

冰架底部融水和进入冰架底部的上游触地冰的融水形成的羽流对冰架底部的刻蚀会使冰架底部产生底部融水通道[73,121];冰流的切变边缘槽也为底部融水通道的形成提供了条件[122]。作为冰架底部融化的小尺度融化特征,底部通道多聚集在底部融化剧烈的冰架底部[73]。目前主要根据底部通道会引起冰架表面凹陷这一现象,使用冰架表面的遥感和测高数据来反演底部通道的变化。光学遥感影像可以用来反演底部通道分布、长度等空间上的变化[73,123];由测高高程观测[110]和遥感数据得到的高分辨率数字高程模型[123]提取的冰架表面凹陷的形状可以反演底部通道深度和宽度的变化。目前对底部通道随时间的演化以及其对冰架稳定性影响的认识有限,一方面底部通道的存在使得冰架底部融化主要集中在底部通道内,有效减少了冰架底部大范围的融化,降低了平均融化率;另一方面,底部通道的融化会造成局部冰架变薄,形成底部和表面裂隙,使冰架更容易断裂、压破和崩解[122-123]。

尽管当前对南极冰架底部融化的监测与研究有了很大的进展,但我们对底部融化从整体到细部、从短期到长期的多时空变化特征和演化过程,底部融水通道在底部融化中的作用,底部融化中的冰海交互作用的机制以及气候变化对底部融化的影响机制等的认识都存在着很大的不足,仍需要进一步加强对冰架底部变化以及冰架下海水状况的观测。

5 物质平衡

5.1 物质平衡监测方法

冰架的物质平衡是指某时段内冰架冰雪的收支状况,物质平衡的量等于该时段起止时刻冰架物质量的差值,也等于物质的总收入与总损失的差值。冰架的物质收入主要包括触地线内冰川的补给、冰架表面的降水以及冰架底部的冻结等;物质损失则主要包括冰架前缘的崩解、冰架底部的融化以及冰架表面的融化、升华等;其中,冰架的降水、融化、升华等引起的物质平衡构成了冰架的表面物质平衡。冰架的物质平衡目前多基于静力学假设,由起止时刻冰架的面积和干舷高基于静力学平衡分别反演起止时刻的冰架总质量,然后作差计算得到[2-4]。

5.2 物质平衡变化特征

总体来看,南极冰架的物质收入主要来自于触地线内陆地冰川的补给,约2 000 Gt·a-1;其中除了面积最大的菲尔希纳-龙尼和罗斯冰架外,因冰架快速融化对陆地冰川支撑作用减弱,使补给冰川流速加快的派恩岛、思韦茨、盖茨、乔治六世和托滕以及沙克尔顿冰架等比较小的冰架的补给量最大[2-4]。表面物质平衡带来的物质补给仅是上游冰川补给量的1/5左右;其中仅有菲尔希纳-龙尼、罗斯、盖茨、艾伯特(Abbot)以及拉森C冰架的表面物质平衡带来的积累较大[3-4]。

冰架底部融化造成的南极冰架的物质损失约1 500 Gt·a-1;底部融化造成的质量损失主要集中在西南极沿岸的派恩岛、思韦茨、盖茨、乔治六世冰架以及东南极的托滕、沙克尔顿冰架;Rignot等[3]和Liu等[4]计算的菲尔希纳-龙尼冰架底部融化结果有比较大的差异,分别为(155.4±34)Gt·a-1[3]和(10±32)G·a-1[4]。冰架前缘崩解造成的质量损失比底部融化造成的质量损失小,Depoorter等[2]和Rignot等[3]估算的南极冰架前缘崩解的量相当,分别为(1 321±44)Gt·a-1和(1 265±141)Gt·a-1,比Liu等[4]的 结 果(755±25)Gt·a-1大。这一差异可能是观测时段不同造成的,冰架崩解是离散事件,与底部融化的连续变化不同。从Depoorter等[2]和Rignot等[3]与Liu等[4]估算的默茨(Mertz)、菲尔希纳-龙尼和盖茨冰架前缘崩解量的巨大差异中也能看出这一点。同时,正是由于他们估算的冰架崩解造成的质量损失的巨大差异,使得其估算的南极冰架的物质损失也存在着很大的不同,Liu等[4]认为南极冰架处在一个低速的积累状态[约(46±41)Gt·a-1],但Depoorter等[2]和Rignot等[3]得到南极冰架正以超过280 Gt·a-1的速率损失。

目前南极冰架的物质平衡主要依赖于静力学平衡假设,由测高和遥感数据估算得到,存在很大的不确定性。冰架表面物质平衡、底部融化、厚度、冰雪密度等现场实测数据不足,缺乏验证;微波雷达信号穿透误差改正的方法、触地线提取的精度、冰架厚度的分辨率等都需要进一步优化。因此,仍需进一步加强观测和改进数据处理方法,以更准确地估计冰架物质平衡,评估冰盖稳定性,为研究南极冰盖/冰架对气候变化的响应提供重要参考。

6 结论与展望

近些年来,随着空间对地观测技术和极地观测卫星的发展,南极冰架监测研究取得了较大的进展。本文围绕冰架表面融化、冰流速、前缘崩解、底部融化和物质平衡五个方面展开,对相应的观测方法、研究结果和机制分析进行了总结。然而,冰架变化监测的相关参数众多,密切相关的还有冰面湖、触地线等。且由于观测手段、观测资料及时间尺度的限制,南极冰架变化机制及驱动因子相互作用机制尚不明确。为了更深入地了解冰架的动态变化特征、演变过程及驱动机制,仍需要更全面地开展立体化监测,一方面进一步发展极地观测卫星、加强极地现场观测网络建设,提高观测的时间和空间分辨率,减少监测结果的不确定性;另外一方面,深入开展冰架多参数、多维度的综合分析,以及冰架演化过程的数值模拟;此外,还需要对大气、海洋等环境影响因子进行监测,揭示冰架变化内部因子、外部因子及它们相互之间的耦合作用,进而充分揭示冰架动力学和热力学过程及其演变的物理机制。

目前美、英科学家正在西南极实施国际思韦茨冰川合作计划(International Thwaites Glacier Collaboration),开展空-天-地-海一体化的冰架观测及冰-海-气耦合模式的数值模拟,以深入揭示思韦茨冰架快速变化的驱动机制并预测其未来的变化。今后也有望能在南极冰架开展更多综合观测,更好地解答一系列未知的科学问题。