检验检测报告风险分析评价

吴梦笔,赵松渭,丛 进,魏 斌,曹锡忠

(1.南京海关工业产品检测中心,江苏 南京 210019;2.南京海关,江苏 南京 210019;3.南京海关动植物与食品检测中心,江苏 南京 210019)

检验检测报告是检测工作的最终产品。检验检测报告的质量差异既反映了检验检测机构的服务能力和水平,也会对报告的正确使用产生较大影响,但由于部分检测机构对CNAS 认可准则及RB/T 214—2017 相关要求等理解不透,造成出具的检验检测报告缺项、错项,严重影响检测机构的形象和声誉,甚至可能带来严重的法律风险。开展检验检测报告风险分析,及时了解报告质量现状及制定改进措施,具有重要现实意义。

1 检验检测报告风险评估程序及要素的确定

按照GB/T 24353—2009《风险管理 原则及实施指南》给出的程序确定检验检测报告风险评估程序,具体如图1 所示。根据我国检验检测相关法律法规和相关标准中对检验检测报告的要求,课题组收集了纺织、轻工、食品、粮油等多个不同行业的200 多份检验检测报告,参考报告的实际拟制过程,全面梳理、排查了这些实验室报告,发现其中存在的问题,将检验检测报告中可能出现的问题归纳为8 类共43 个要素,作为风险识别及分析的依据,统一问题排查及识别标准。

2 风险分析与评价方法

为了量化表达这些要素的影响程度,引入风险指数(risk priority number)概念,抽象表达每一个报告要素对总体样本质量的影响程度。RPN 风险系数评定准则[1]用公式表示为:

其中,R为报告要素的风险指数;S为报告要素的严重度;D为报告要素的检出度;O为报告要素的发生度。

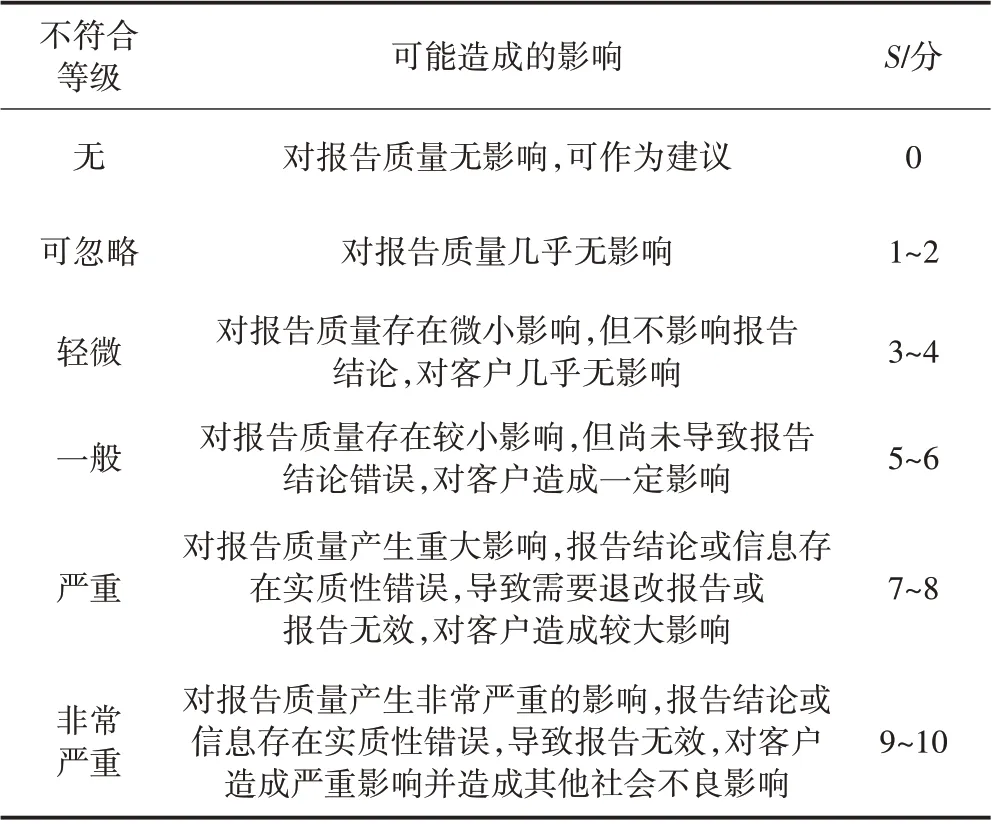

S是指对报告要素不符合可能造成的不良影响进行评价并赋予分值(得分0~10 分),分值越高则影响越严重。S评分标准见表1。

表1 S 评分表

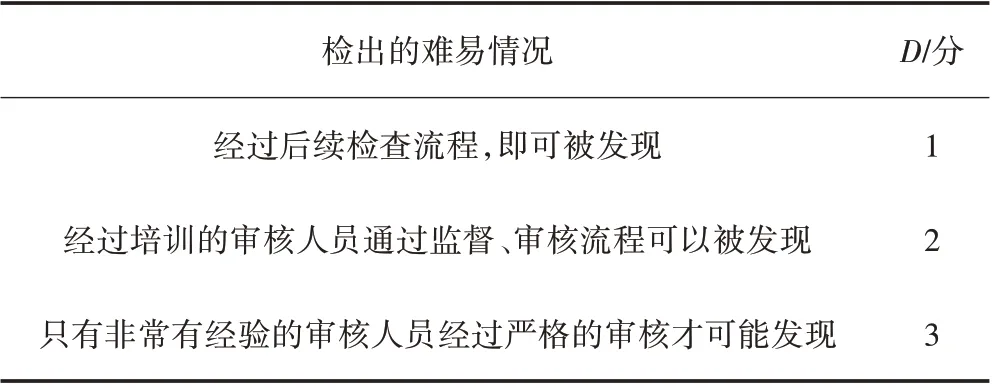

D是指对报告要素不符合可被查出的难易程度进行评价并赋予分值(得分1~3 分),得分越高越难以检出。D评分标准见表2。

表2 D 评分表

S和D是主观指标,为了尽量排除主观因素,由课题组及多位专家共同评分的方式获取。O为客观指标,从收集的200 多份报告的评价情况统计得出,以发现问题(不符合)的报告数为分子,以符合和不符合报告总数为分母,计算其百分数,保留小数到0.01%。每个要素的S、D、O3 个指标汇总情况及所计算出的R见表3。

表3 检验检测报告风险分析表

续表3

K-means 聚类算法是聚类分析中一种基于划分的算法,同时也是无监督学习算法,其一般用欧式距离作为衡量数据对象间相似度的指标,相似度与数据对象间的距离成反比,相似度越大,距离越小。算法需要预先指定初始聚类数目k以及k个初始聚类中心,根据数据对象与聚类中心之间的相似度,不断更新聚类中心的位置,不断降低类簇的误差平方和(sum of squared error,简称SSE),当SSE 不再变化或目标函数收敛时,聚类结束,得到最终结果[2]。该算法具有思想简单、效果好和容易实现的优点,广泛应用于机器学习等领域。

本研究采用K-means 聚类算法对43 个要素的风险指数进行风险等级划分。按照表4 对各要素进行风险等级划分,风险等级越大表明风险越高,划分结果如表3所示。

表4 报告要素风险评价方法

报告要素风险等级聚类效果见图2。

图2 中,大圆点表示风险等级四级要素,三角形表示风险等级三级要素,小圆点表示风险等级二级要素,五角星表示风险等级一级要素。图片由Python可视化工具TSNE 计算某一个点到其他所有点的距离,然后映射到t分布上或者高斯分布上生成,只用于展示聚类效果。

3 结果分析

通过表3和分析检验检测机构的报告发现:

(1)风险等级四级的报告要素包括:抽样环境(适用时)、结果的不确定度(适用时)、判定说明(适用时)。问题出现的主要原因是:检验检测机构在报告中忽视了相关信息的提供,例如在微生物检测中抽样环境会对检测结果产生重要影响;报告结果与要求值接近时,结果的不确定度就不可忽略;当客户提供的信息可能影响结果判定时,应有判定说明及相关免责声明等。

(2)风险等级三级的报告要素包括:认证认可标识、样品必要的描述、标识及状态、客户提供的样品信息、抽取的物质、材料或产品的清晰标识(适用时)、分包(适用时)。问题出现的主要原因有:认证认可标识使用错误;样品必要的描述、标识及状态不正确;客户提供的样品信息未加标注;抽取的物质、材料或产品无清晰标识;未注明分包方信息,包括名称及资质认定许可编号等。

以上问题的出现反映出较多检验检测机构存在:部分人员培训不充分,缺乏必要的检验检测背景,对相关法律法规、标准不够熟悉,报告编排不合理,对报告客观独立、公平公正、诚实信用原则不甚了解,对准确、清晰、明确和客观出具报告的要求理解不到位,对部分报告要素不敏感、认识不深刻、不能及时发现问题等。

4 结语

检验检测机构应针对可能出现的检验检测报告质量风险采取相应的措施严格防控,但考虑到管理成本的问题,建议应至少对风险等级为三、四级的报告要素采取重点防控,包括:(1)结合报告要素进行风险等级划分及原因分析,编制并发布有针对性与指导性的“检验检测报告编制指南”;(2)结合实验室自身业务需要,建立统一的“检验检测报告模板”,固化相关业务的报告格式;(3)定期对报告模板进行审核与修改,以适应不同要求;(4)在日常报告审核中,对高风险要素重点关注,并组织专项检查等。

检验检测机构也可运用本文中的方法,建立自己的报告数据库,并依据自身情况与特点,选取适宜的风险指数限值,开展报告质量监督控制,更好地防控报告风险。