“一带一路”东道国金融发展与我国对外直接投资关系研究

王鹏宇

(甘肃政法大学 经济学院,甘肃 兰州 730030)

改革开放四十余年来,我国经济取得了举世瞩目的伟大成就。2013 年 “一带一路”倡议的提出,旨在积极参与和促进国际合作,完善国际产能协同体系,是我国进一步推进改革开放的具体体现,也是实现人类经济协同发展的重要举措。作为全球重要的对外直接投资国,我国近年来强化了与沿线国家之间的经济与贸易合作,把先进技术带到沿线各国,对其经济与社会发展起到了积极的促进作用,形成了贸易上相互依存的“贸易产业链”。随着“走出去”战略的不断深入,我国企业对沿线国家直接投资规模也在逐步扩大。2013年我国对沿线国家直接投资126.3 亿美元,到2019 年,稳步增长至186.9 亿美元。2013 到2019 年,我国对沿线国家累计投资达到1 173.1 亿美元 ,资金主要流向新加坡、印度尼西亚、越南、泰国等国家。创设境外企业多达1.1 万余家,几乎涉及国民经济相关的各个行业,我国在“一带一路”沿线国家不断显现巨大的投资潜力。

随着“一带一路”建设的深入,我国和沿线国家在投资合作领域的关系越来越密切。资本主要流向沿线国家制造业和建筑业等。这些项目一般周期较长、规模较大,在投资过程中需要大量且持续的资金支持,仅依靠从国内融资或者自有资金无法满足需求,因此在东道国寻求资金融通、降低企业融资风险、提高投资效率等是企业投资区位选择的重要举措。近年来,国内已有一些有关“一带一路”沿线国家直接投资的相关研究,但较少从这类国家金融发展角度出发。笔者以“一带一路”沿线国家金融发展水平作为切入点,梳理和阐释了东道国金融发展对我国对外直接投资的作用机制,且在控制变量中加入东道国治理环境因素,充分考虑了沿线国家政策发展对我国对外直接投资的作用,使变量选取更趋合理,以期为促进区域经济合作提供一种新的视角。

一、文献综述

“一带一路”倡议提出以来,我国对外直接投资发展迅速,其规模受到被投资国的经济、环境、资源等多种因素的影响。东道国的金融发展水平如何影响我国对外直接投资方向、布局及规模,日益受到学界关注。

(一) “一带一路”倡议和对外直接投资关系的研究

“一带一路”倡议的提出,有效地促进了我国企业对外直接投资,完善了企业产业结构布局。戴翔等[1]认为“一带一路”倡议可以积极促进我国对外直接投资。“一带一路”倡议的提出,可以增强我国投资企业的资本增值能力,[2]有利于优化我国对外直接投资结构布局,即可在差异化原则下,寻求与沿线国家的战略型、资源合作型投资。[3]刘晓丹等[4]认为“一带一路”倡议的提出,可以提高企业投资效率,降低企业投资风险,为此,应把握“一带一路”倡议这个契机,注重对沿线国家的直接投资,有效促进我国对外直接投资效率。[5]孙焱林等[6]则认为“一带一路”倡议有利于降低我国投资风险。也有学者认为沿线国家的政治体制、资源环境[7]、资本投入、劳动力水平[8]等都影响我国对其直接投资。

(二) 金融发展水平对对外直接投资影响的研究

随着我国对外直接投资规模的不断扩大,学者们开始关注东道国金融发展的作用,然而观点却不尽相同。一种观点认为东道国金融发展水平越高,越能吸引我国直接投资。杨柳等[9]从金融生态视角出发,通过编制金融生态多样性指数,证明沿线国家金融环境的多样性对我国直接投资有显著的正向作用。胡冰等[10]认为其金融生态水平和我国对其直接投资效率之间存在显著的正向相关关系。刘志东等[11]通过空间杜宾模型,发现“一带一路”沿线国家金融生态可以显著推动我国对其直接投资。从东道国金融发展所产生的融资效应大于竞争效应角度出发,东道国金融发展水平的提高对我国对其直接投资有一定促进作用。[12]部分学者通过门限阈值模型进行了相关研究。金融系统的特定水平有一定的阈值,当金融开发程度超过这个阈值时,会对经济增长起积极作用[13],投资产生的影响会变得更大[14]。周德才等[15]使用动态面板门限模型,证明被投资国家的金融发展水平对我国直接投资具有显著的门限效应。也有学者从数据平稳角度出发,考察两者之间的关系。董庆生等[16]通过Granger 非因果检验分析,发现金融发展水平与投资之间存在单向因果关系,金融发展可以促进投资,进而促进经济增长。NASIR 等[17]通过完全修正的最小二乘方法,证明了东盟五国金融发展和外国直接投资具有统计上显著的长期协整关系。

另外一种观点却认为金融发展水平越落后的国家,越能给予我国投资机会和高收益率。余官胜等[18]通过构建金融发展水平的质维度和量维度,发现在质维度下,被投资国经济发展水平较高时,金融发展不利于我国企业直接投资;在量维度下,当经济发展水平落后时,金融发展对我国企业对外直接投资有负向作用,这可能是因为市场饱和程度上升而导致劳动力成本增加。强志娟[19]运用Richardson模型分析企业投资行为,发现落后的金融发展水平常常导致企业的过度或过剩投资。

综上所述,“一带一路”倡议的提出,推动了我国对沿线国家直接投资的发展,东道国多种因素影响着我国对其投资,但影响方向及影响深度还存在不同的观点和一定的学术争议。本研究以“一带一路”沿线国家的金融发展水平作为核心解释变量,分析其如何影响我国对沿线国家的直接投资。

二、东道国金融发展对我国对外直接投资的影响机制

MERTON 等于1993 年提出了功能主义金融理论,该理论指出功能金融有以下三个核心功能:一是为支付和清算提供便利。为了完成货物、服务等贸易行为的结算,不同的金融机构可以提供多种金融工具,不同的金融工具也可以进行替换。二是对资源的聚敛和分配。金融体系可以通过金融工具,为社会主体的生产消费筹措资金,同时进行有效的再分配。三是风险分散。金融系统是风险管理和风险配置的核心。风险管理和风险配置可以有效增加社会福利。该功能的发展使金融交易与风险负担有效分离,社会主体可以通过自己的风险承受能力来选择能够承担的风险。此外,金融系统还具有充分挖掘决策信息的能力,有效解决委托代理关系中激励不足的问题,以此来提高企业的效率。东道国的金融发展显著影响着我国企业的对外直接投资活动,故笔者依据功能金融理论,从降低融资约束、降低风险水平、提高企业生产效率等角度出发进行研究。若企业拥有较强融资能力,较高生产效率,并且可以有效抵御风险,则企业进行对外直接投资活动的可能性就越高。

(一) 降低融资约束

融资约束在很大程度上会影响企业对外直接投资的决策。一方面,融资约束越大,企业获得资金的成本越高,企业为了抵消成本,需要获得更多的利润,这就要求企业有更强的获利能力,导致企业进入国际市场的困难程度加大。另一方面,由于融资约束较大,企业获得资金的限制较多,可能无法筹集到满足需求的资金。我国企业对外直接投资的项目一般周期较长、规模较大,在投资过程中需要大量且持续的资金支持,仅依靠从国内融资或者自有资金无法满足需求。金融发展可以通过信贷资金的市场化配置和金融市场对外资的引进,有效缓解企业面临的融资约束问题,使我国投资主体更好地进入东道国市场。[20]

一个国家或地区金融规模越大,金融结构越合理,由此带来规模效应,可以满足企业不断增长的资金需求,[21]丰富的金融资源会增加资本市场的资金供应,金融深度的提高使市场资源配置更加合理,多种金融创新工具扩大了投资主体的融资渠道,降低了企业的融资成本,提高了资金使用率,进而为企业提供充足的资金支持。[22]金融效率的提升,使资本市场的储蓄转化能力增强,为市场带来更多的资金供给,有助于缓解企业融资约束问题,为企业持续注入活力。[23]

(二) 降低投资风险

投资风险是企业对外直接投资时需要重点关注的因素之一。如果投资项目可以产生丰厚收益,但是投资主体会面临巨大风险,出于对自身风险承受能力的考量,企业可能会停止甚至放弃项目,避免投资风险带来的损失。东道国金融发展水平较高,意味着拥有完善的金融系统、稳定的金融市场以及功能丰富的保险体系,大大降低了金融风险发生的概率;同时东道国拥有健全的风险预测和管理机制,可以帮助企业有效规避投资风险,为投资企业提供全面保障,最大限度地维护企业利益。[24]

东道国金融规模的扩大,有效丰富了市场的金融工具,为企业提供了多种融资渠道,有助于分散投资主体面临的各种风险,提高企业自身的风险承担能力。金融深度加深,市场上信息可以有效流动,企业可以用较小代价获得充分的信息,进而对投资项目进行充分评估,降低投资主体面临的信息不对称风险,金融机构也可充分利用信息更好地为企业服务。[25]而金融效率低下会产生风险,故提高金融效率可以有效配置市场资源,帮助企业实现风险的分散和转移,有效提高我国企业对外直接投资的规模。[26]

(三)提高生产效率

生产效率是企业在进行对外直接投资项目时影响获利的重要因素之一。生产效率高的企业,在资本市场上拥有较大的竞争优势。金融发展可以在很大程度上帮助投资企业进行技术创新,进而推动投资规模的扩张。[27]

东道国金融发展规模越大,金融创新产品越多,越能有效保障企业投资权益。金融发展可以有效缓解企业融资约束,进而推动全要素生产率的提高。[28]金融效率的提高,可以拓宽企业融资渠道,促使企业加大技术研发的投入,使资金的运用更加合理。[29]企业可以根据自身的需要合理配置资源,吸引高技术人才,从而提高企业生产效率,帮助我国企业创造更多的知识产权,降低企业生产成本,从而促进我国企业对外直接投资的发展。

综上所述,东道国金融发展通过降低融资约束、降低投资风险、提高生产效率来影响我国对外直接投资。因“一带一路”沿线国家大都是发展中国家,证券市场不发达且规模较小,为此提出假设一:沿线国家金融发展规模对我国直接投资作用有限。假设二:沿线国家金融深度对我国直接投资作用积极。假设三:沿线国家金融效率对我国对外直接投资有正向作用。

三、样本选取和模型设定

(一)样本数据选择

国家统计局和商务部从2003 年开始详细公布我国对外直接投资数据。根据数据的可获得性,剔除数据不完整的国家,笔者选取的样本区间为2003 年至2019 年,选取样本为23 个“一带一路”沿线国家组成的年度面板数据①,研究“一带一路”沿线国家金融发展对我国直接投资的影响。之所以选择这些国家,是因为我国对这些国家的累计投资额占我国对沿线国家总投资额的80%以上,且亚洲、非洲、欧洲均有国家入选,因此具有代表性。笔者从2003 年至2019 年《中国对外直接投资统计公报》和世界银行各国指标数据库中选取所需的全部原始数据,并根据实证需要进行相应的处理。

(二) 变量选取

1.被解释变量。选取2003 年至2019 年我国对“一带一路”沿途国家直接投资存量,并用对数来表示被解释变量。选取投资存量是因为存量数据不会受到国际宏观形势变化所带来的冲击,也不会因为国家关系改变和政策文件的签署而在短时间内剧烈波动,可保证研究结果的严谨性。

2.核心解释变量。选取“一带一路”沿线国家的金融发展水平作为核心解释变量,从金融规模(FS)、金融深度(FD)、金融效率(FE)三个方面来度量沿线国家金融发展水平。金融规模采用证券市场中股票交易总额和广义货币之和(按现值美元计)占国内生产总值(GDP)的百分比来衡量。金融深度用金融机构(包括商业银行)提供的信用贷款占国内生产总值(GDP)的百分比来衡量。金融效率是指金融部门的投入与产出之间的关系,即金融部门能够对一个国家经济增长所作的贡献,其采用银行贷款利率和存款利率之差(净利差)来衡量。

3.控制变量。包括经济实力和市场规模(lnGDP)、经济发展水平(EDL)、对外贸易依存度(FTD)、自然资源禀赋(NRE)、劳动力人数(LF)、消费者价格指数(CPI)、世界治理指数(WGI)等。经济实力和市场规模(lnGDP)主要包括所研究的产品或行业的总体范围,其中包括给定时期内产品或目标行业的生产价值等,笔者用“一带一路”沿线国家GDP 的对数值来表示。经济发展水平(EDL)可以用经济增长速度,即国家实际GDP 的增长率来衡量。对外贸易依存度(FTD)是一国对外贸易对国际市场的依存度,是国家对外开放的重要标志,可以用一国的进出口总额占该国国内生产总值(GDP)的比重来衡量。自然资源禀赋(NRE)反映了一个国家的资源储备水平,可以用一个国家出口总额中矿石资源和金属资源出口所作的贡献来衡量。劳动力人数(LF)是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的人数的总和,东道国的劳动者人数反映着这个国家的劳动力量。消费者价格指数(CPI)反映了普通消费者在特定时间间隔(例如当年)购买某些商品和服务时支付的年度费用百分比。世界治理指数(WGI)反映了东道国的政策稳定程度,用全球治理指数的六项综合指标之和来表示。

(三)模型设定

借鉴周德才等[15],杨柳等[9]的研究,检验东道国金融发展对我国对外直接投资的作用,设定以下计量模型:

四、实证分析

(一)各变量描述性统计结果

笔者选取我国对“一带一路”沿线国家直接投资存量占比较大的23 个国家作为样本,选取2003 年到2019 年共17 年的数据。样本观测值为17×23=391 个,采用插值法补充部分缺失数据。对我国对外直接投资存量、“一带一路”沿线国家的经济实力和市场规模、消费者价格指数取对数,以便控制数据的异方差。各个变量的描述性统计见表1。我国对沿线国家直接投资的最大值为15.47,最小值为3.18,提示我国对外直接投资额因国家不同会有一定的差别。金融深度、金融规模、金融效率最大值最小值之间的差距较大,说明“一带一路”沿线各个国家的金融发展程度不同,各个国家在金融发展方面存在较大的差异。

表1 各变量描述性统计

本文选取的用来衡量影响因素的指标较多,可能在一定程度上导致各个指标之间存在共线性,为了避免这种情况的发生,笔者用方差膨胀因子来检验金融发展各指标及控制变量之间的共线性,具体见表2。方差膨胀因子最大为5.41,最小为1.13,皆小于10,根据经验,可见各个变量之间不存在多重共线性。

表2 各变量方差膨胀因子

(二)研究结果回归分析

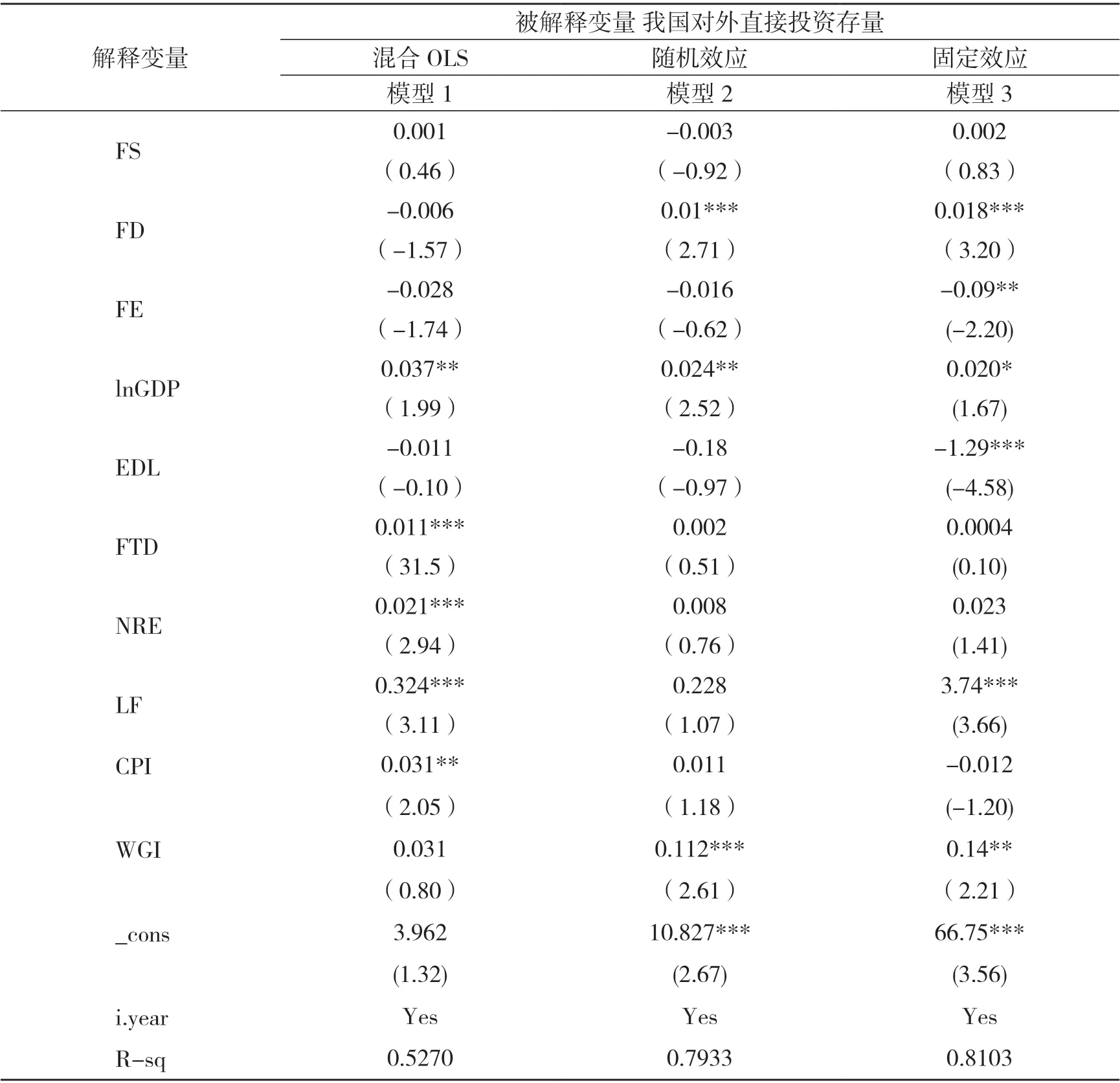

笔者采用F 检验、BP-LM 检验、Hausman 检验来选择面板数据最优模型。首先比较混合OLS 模型和固定效应回归模型,采用F 检验,得到的F 统计量值为105.59,对应的P 值为0.0000,表明固定效应非常显著,故选择固定效应模型。在对混合OLS 模型和随机效应模型进行比较时,采用BP-LM 检验,得到LM 检验的统计值为449.84,对应的P 值为0.0000,可以认为该模型随机效应非常显著,故选择随机效应模型。用Hausman 检验来比较固定效应模型和随机效应模型,可得对应的P 值为0.0000,表明随机效应模型的基本假设无法满足,固定效应模型更加合适,所以选择固定效应模型进行分析。运用计量软件Stata14.0 分析,结果见表3。

表3 回归结果

根据表3 可见,核心解释变量中金融规模(FS)的系数不显著,说明“一带一路”沿线国家的金融发展规模对我国对外直接投资影响不大。这可能归因于大部分沿线国家是发展中国家,其金融发展规模有限,且这些国家缺乏制度完善的金融证券市场,或者证券市场规模较小,不能为我国直接投资提供完善的融资渠道。金融深度(FD)的系数在1%水平下显著,说明沿线国家的金融深度对我国直接投资有显著的正向作用。金融机构提供的信贷占国内生产总值的比重越高,说明东道国整体市场越健康稳定。增加信用贷款,能够引导资本合理有序流动,有效降低风险,降低新建企业的成本,增加创造新兴企业的可能性,从而吸引投资。金融效率(FE)的回归系数为-0.031,且在5%水平下显著,说明东道国银行贷款利率与存款利率之间的差额越小,金融效率越高,越能促进我国对其资本流入。

从控制变量方面来看,“一带一路”沿线国家的经济实力和市场规模(lnGDP)的回归系数在1%水平下显著,说明沿线国家的经济实力越强,市场规模越大,企业融资渠道越多,越能吸引我国对其直接投资。沿线国家的经济发展水平(EDL)回归系数为负,且在5%水平下显著,说明我国倾向于投资经济相对不发达的国家。经济发展水平是衡量经济发展状态、潜力的标志,经济发展水平相对较低,投资机会越多,越能吸引外国企业的资本。沿线国家的消费者价格指数(CPI)的回归系数在1%水平下检验显著,说明沿线国家适度提高消费者价格指数,有利于东道国经济发展,对我国对其直接投资有一定正向影响。东道国世界治理指数(WGI)在5%水平下通过显著性检验,可能是因为沿线国家大都是发展中国家,对外资的态度一直比较开放积极,希望通过引进外资来扩大经济建设。对外贸易依存度(FTD)检验不显著,说明我国对沿线国家直接投资与进出口贸易存在替代关系。沿线国家的自然资源禀赋(NRE)和劳动力人数(LF)没有通过显著性检验,说明我国对“一带一路”沿线国家的独特投资特点。我国在这些地区的投资集中在租赁和服务、制造业等领域。

(三)研究结果稳健性检验

为了检验实证结果的严谨性,笔者对数据进行了稳健性检验。金融发展水平和对外直接投资之间可能存在互为因果的关系,从而导致内生性问题,笔者采用两种方法进行稳健性检验,分别是增加研究中“一带一路”沿线国家数量且缩短研究时间的方法和替换控制变量的方法。

首先笔者增加沿线国家数量且缩短研究年份,取2008 年至2016 年对外直接投资数据,通过模型检验,最终选择固定效应模型,计量结果见表4。

表4 稳健性回归结果

根据表4 稳健性分析结果可见,金融规模(FS)回归系数检验不显著,证明东道国金融规模不影响我国对沿线国家的投资方向,与表3 结果一致。金融深度(FD)回归系数为0.018,在1%水平下显著,与表3 结果一致。金融效率(FE)回归系数为-0.09,且在5%水平下显著,与表3 结果一致。综上所述,稳健性分析与回归分析结果一致,东道国金融发展水平三个核心解释变量通过稳健性检验,证明了“一带一路”沿线国家的金融深度和金融效率显著影响我国直接投资。

从表4 控制变量的稳健性分析可知,经济实力和市场规模(lnGDP)、经济发展水平(EDL)、世界治理指数(WGI)等控制变量的回归系数均通过显著性检验。而消费者价格指数(CPI)、对外贸易依存度(FTD)、自然资源禀赋(NRE)等没有通过显著性检验,与表3 结果大致相同。

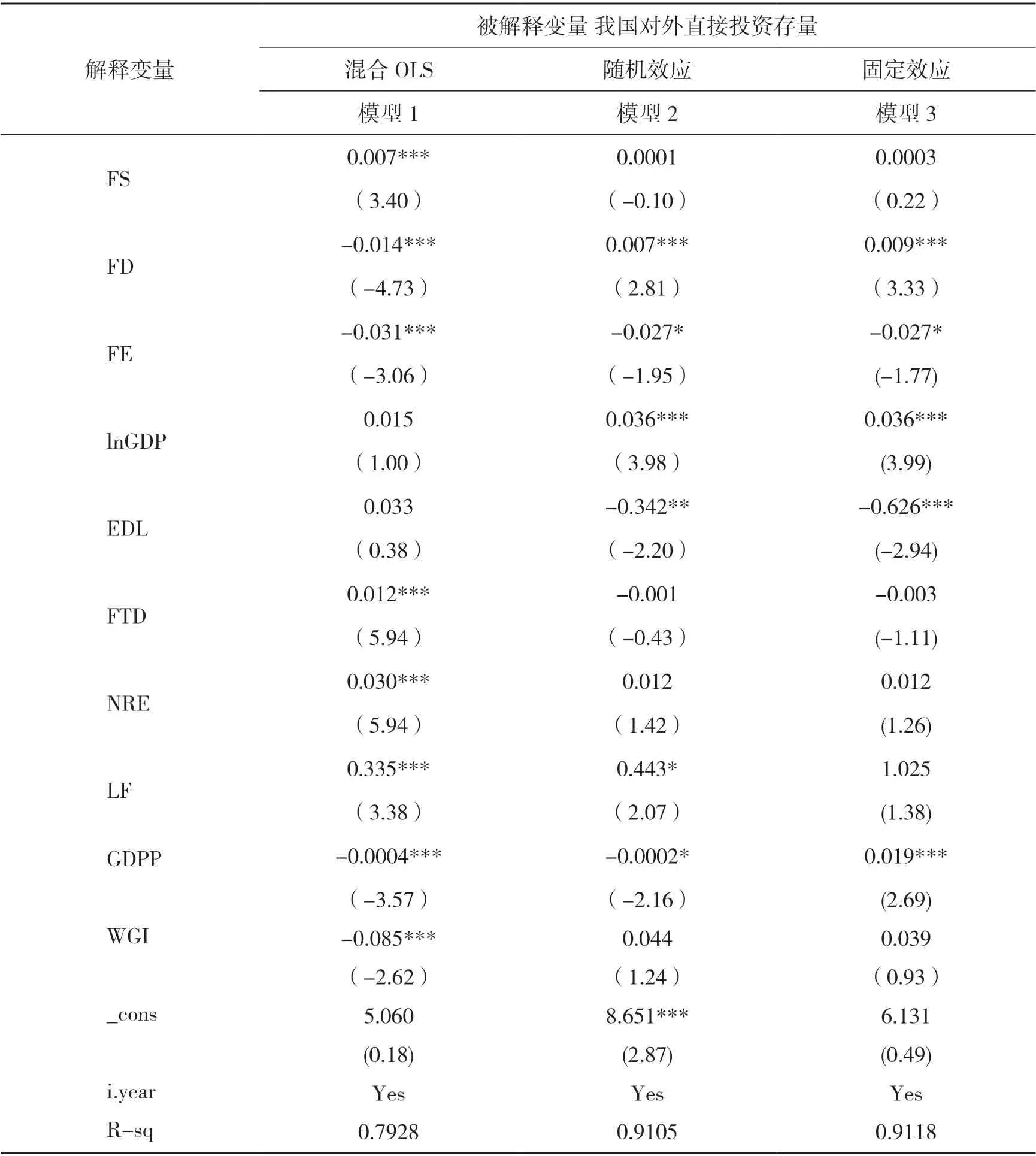

为了更好地解决内生性问题,笔者通过替换控制变量来完善稳健性检验,回归结果见表5。

表5 稳健性回归结果

从表5 可以发现,金融规模(FS)、金融深度(FD)、金融效率(FE)三个核心解释变量和经济实力和市场规模(lnGDP)、经济发展水平(EDL)等控制变量都通过稳健性检验,与表3 结果一致。综上所述,表示东道国金融发展水平三个核心解释变量通过稳健性检验,证明了“一带一路”沿线国家的金融深度和金融效率显著影响我国对外直接投资。

五、结论及对外直接投资策略

(一)结论

基于2003 年至2019 年“一带一路”沿线23 个国家的跨国面板数据样本,笔者采用固定效应回归模型,用金融规模、金融深度、金融效率三个核心解释变量来衡量东道国的金融发展水平,实证研究我国对“一带一路”沿线国家投资的过程中,东道国金融发展程度对其影响,可以得到以下结论:

1.沿线国家的金融发展规模对投资的影响不显著。因为沿线国家大部分为发展中国家,金融制度尚不健全,缺乏成熟的证券交易市场,不能为我国企业直接投资提供稳健的融资渠道。

2.沿线国家的金融发展深度对直接投资有显著的正向影响。沿线国家提供的信贷越多,新建企业的灵活度越高,故新建企业的数量越多,可以引导资本健康有序流动,有效降低企业融资风险,提高企业的生产效率,增大我国对其直接投资的吸引力。

3.沿线国家的金融发展效率对直接投资有显著正向作用。沿线国家存贷款利差即净利差越小,资本流动越快,越能够吸引我国对其直接投资。金融部门创新多种金融产品,可以拓宽企业融资渠道,加大企业技术研发的投入,提高企业效率,使资金的运用更加合理,并帮助企业实现风险的分散和转移。

本研究通过实证研究,证明了“一带一路”沿线国家金融发展水平是影响我国投资的重要因素。我国对“一带一路”沿线国家投资,更倾向于对金融发展程度深、金融发展效率高的东道国进行投资。从控制变量来看,“一带一路”沿线国家的经济实力越强,市场规模越大,发展潜力越深,对我国直接投资的吸引力就越强。

(二) 对外直接投资策略

为了进一步完善我国对“一带一路”沿线国家的投资布局,我国政府和企业应携手一起“走出去”。相关企业应加深对“一带一路”沿线国家金融发展程度的认识,优选金融发展水平较高的国家,重点考察该国金融发展深度和金融发展效率,充分提高东道国和国际金融机构提供资金的使用效率,降低进入市场的成本,提升与东道国金融市场的匹配程度,尽量规避金融环境不利于我国投资的国家;积极搭建“一带一路”合作服务平台,构建金融信息共享平台,和企业共享沿线国家的发展信息,帮助企业解读东道国法律法规,识别金融风险;增强与“一带一路”沿线国家的金融沟通,加大对“一带一路”沿线国家的金融支持,为其提供必要的资金和技术支持,帮助其构建完善成熟的金融协调机制,同时鼓励我国商业性金融机构在沿线各国设立分支机构,便于提供丰富的金融产品,灵活发挥自身优势,也为投资企业提供多种融资渠道,提高企业生产效率,有效管控金融风险,积极解决金融争端;在财税政策、金融政策、投资贸易合作政策、海关政策等方面给予相关企业大力支持。通过这些措施,创造更加有利的营商环境,为我国企业“走出去”保驾护航。

注释:

①包括阿联酋、巴基斯坦、菲律宾、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、马来西亚、蒙古、伊朗、伊拉克、新加坡、越南、泰国、缅甸、沙特阿拉伯、土耳其、印度、印度尼西亚、俄罗斯联邦、匈牙利、埃及、塔吉克斯坦和也门。