两性平权与婚前协商:互动仪式链视角下的过山瑶婚俗*

陈容娟 贾仲益

一、问题的提出

以汉族男娶女嫁的“讨老婆”“娶媳妇”为代表的婚嫁习俗,以及与此相应的从夫居、随父姓、夫主妇从、祭祀父系祖先的家庭制度较为人所熟知。这种婚姻与家庭形式往往以男性为中心,一方面使结亲双方处于不对等的地位,男重女轻,男尊女卑,男主女从,不利于双方的和谐与合作,很多亲家成了冤家;另一方面也带来了男方成家负担过重、女性不能养老送终、小家庭生养重男轻女、女性家庭和社会地位偏低等一系列社会问题。中华人民共和国建立以来,《婚姻法》规定了“男女平等”“恋爱自由”“婚姻自主”和禁止近亲通婚、禁止包办和买卖婚姻等婚姻基本原则。可是,旧习俗、旧观念积重难返,时至今日,以男性为中心的男权主义婚姻观、家庭观依然盛行。农村和经济欠发达地区、贫困家庭出现的大量婚龄男性无偶,大中城市越来越突出的婚龄女性过剩,越来越攀高的城乡“娶媳妇儿”门槛,以及“一孩政策”时期全国总体生育的严重性别失衡,都是传统、消极的婚姻观家庭观生育观依然没有根本消除的直接反映。

二、多种婚姻形态并存的过山瑶社会

八步区位于广西贺州市东部,地处湘桂粤三省(区)交界地带的南岭走廊萌渚岭山脉南麓,亦是过山瑶聚居区。其中,贺街镇的双星村、联东村、榕树村和毗邻的黄洞瑶族乡是八步区过山瑶分布区域之一。双星村隶属贺街镇,距离乡镇16公里,步行需三个半小时,辖双冲、鱼盘、七星、里溪、更古5个自然村,14个村民小组,共303户1601人,主要有赵、邓、盘、冯等姓氏,生计方式以林业为主。以村内通婚为主,不避同姓,同宗五代后可通婚。毗邻的联东村、榕树村和黄洞瑶族乡也是该村主要的通婚范围。

男娶女嫁婚、招赘婚和两边走婚共存于双星村。据笔者调查与统计,现有510 对夫妻,其中男娶女嫁婚有267 对,占比52%,招赘婚190 对,占比37%,两边走婚56 对,占比11%。男娶女嫁婚遵循从夫居原则,所育子女一般皆从父姓,但也有从母姓的现象,子女按照父亲方计算血统和继承财产。招赘婚是指女子招男子入赘成婚,婚后从妻居,女方称“招郎”,男方称“上门”。因此,招赘婚也称“招郎上门”。当地称女婿为“半边女婿半边仔”,在家中的地位、权利义务与亲生子女一般,不受歧视,所育子女的姓氏平均分配,即首孩随母姓,次孩随父姓,以此类推。严格而言,子女都属母亲方,继承母亲方的财产。在双星村,嫁女与男子上门是一样的性质,女儿留家招郎的现象极为普遍,即使父母已有儿子在家娶妻,也让女儿在家招郎。有的家庭,儿子上门而女儿在家招郎;两边走也称两头顶、两头扯,指夫妻婚后轮流在各自父母家同住同劳动一段时间,若干年后选择一边定居。夫妻同享有双方父母的土地、劳动工具等财产,共同赡养双方父母和延续双方家庭的香火。子女姓氏遵循平均分配原则,首孩随母姓次孩随父姓,或者首孩随父姓次孩随母姓,以此类推,具体顺序由双方商定。子女归属和财产继承问题则取决于最后选择从夫居还是从妻居。

笔者在贺州过山瑶村落调查时发现,许多青年男子偏向于在家娶,女子偏好在家招郎,毕竟在他们看来,“饭还是自己家的香”。但是,他们同时表示,这是一件可以商量的事情。那么,他们究竟是如何“商量”的呢?具体又商量些什么呢?这些协商的安排对于“过山瑶”社会而言,为什么是必须商量的?下文将围绕上述问题展开论述。资料主要来源于笔者2020年7月至11月对广西贺州市八步区贺街镇双星村过山瑶的田野调查。

三、确立婚约、达成共识和妥协的协商过程:“问亲”与“讲亲”

过山瑶社会对于未婚青年男女的婚前正当交往,一直保持着开放、开明和鼓励支持的心态。未婚青年男女利用赶圩、对山歌、串村走寨以及婚礼、还愿等场合,结识交往,自由恋爱。或经人介绍,相互了解同意后相处。婚姻所系非小,无论是通过自由恋爱还是经人介绍,婚姻缔结都经过问亲、讲亲、合八字、过日子、婚礼环节。

(一)问亲:委婉而庄重的意向表达

问亲环节通过媒人转达双方结亲意向以及孰嫁孰娶等相关意见。父母根据自家财产多寡、子女情况初步确定儿子是讨老婆或上门,女儿是招郎或出嫁,再向外散播消息。当然,这种婚姻形式是灵活变通的。为避免家庭财产分割以及责任、权利方面的纠纷和困难,解决办法是留一到两个孩子在家结婚,通常要求第一个结婚者在家,其他孩子可在家也可上门或出嫁。双星村、联东村、榕树村和黄洞瑶族乡是一个基于熟人社会的通婚圈,媒人或父母根据多方打听的信息寻找符合自家条件的对象,请媒人上门问亲。当地有“有男州没有女县”一说,因此,无论何种婚姻形式,均由男方家长请媒人到女方家问亲。媒人向女方转达男方的结亲和娶或上门意向,同时要了解女方及其父母的结亲和嫁招意向。媒人作为媒介转达双方的意见,此外,双方父母还通过媒人初步了解对方的房屋、家庭关系等。问亲失败原因多是不同意女儿出嫁或儿子上门、不满意对方家庭条件。

(二)讲亲:需求和意愿的实质协商

问亲后是讲亲,媒人、男方及其父母等亲戚拿着一只公鸡一只母鸡、两条鱼、两块猪肉、豆腐和酒到女方家讲亲。先认亲戚,即男女给双方亲戚递茶,认识双方的亲戚。认亲后就婚宴安排、彩礼多寡、子嗣随姓、养老送终、受祭家先等直接关涉双方共同关心的权利、义务等重大问题进行明确化、清晰化,婚宴上如确定多少“酒份”、多少送嫁客,以便嫁方父母知道婚期后预先邀请送嫁的“酒份”和送嫁客。彩礼是几千元到几万元不等,具体金额依双方协商确定。家先单是过山瑶社会普遍存在的祖先登入名册,是过山瑶生命观念和生存体验的反映。婚礼当天,清水翁将嫁方带来的三代家先名字登入娶方家的家先单。三代家先,指已过世的父母、祖父母或外祖父母、曾祖父母或曾外祖父母。带父亲方的家先(如祖父母、曾祖父母)还是母亲方的家先(如外祖父母、曾外祖父母)取决于婚后居住模式,即,若嫁方的父母从妻居则带外祖父母,若嫁方的父母从夫居则带祖父母,以此类推。有的嫁方家庭只允许带一或两代家先,认为带三代家先会削减自家福气。有的娶方家庭会婉拒嫁方带来因传染病、遗传病等而亡的家先,以免“传染”后代。婚后子女随姓方面,是从父姓还是从母姓,还是首孩从父姓次孩从母姓,或首孩从母姓次孩从父姓,都需要婚前商量好。讲亲后,男女的婚姻基本确定,可以同居。

(三)合“八字”与“过日子”

问亲、讲亲由男方家庭主动,后续的合“八字”和“过日子”由娶方家庭作主。合“八字”需要经过两关,先是娶方父母将嫁方的“八字”放在祖先神龛上,娶方家庭三天内没有发生意外(如生病、吵架),再请清水翁合“八字”。三天内发生意外或清水翁合“八字”失败都是“八字”不合的表现,婚事作废。不少男女因八字不合而未能成婚,使得合“八字”习俗已渐渐被弃用。合“八字”后是“过日子”,娶方父母根据孩子双方的出生年月,请清水翁择结婚良日,日子要避开和尚公日,以免无后,因为“嫁娶莫犯和尚公,男家破散女家穷,官符口舌临门进,十个共床九个空。”娶方父母、媒人将写好日子的红签和猪肉、酒等送到嫁方家庭,征求嫁方父母同意后,双方准备喜事。

(四)婚礼:正式缔结婚姻

借助兼具世俗性和神圣性的婚礼,使得存在张力的男女缔结为夫妇、两个家庭成为一个亲属团体,消释张力、化解冲突,达到群体团结。当然,也有不少家庭因未能达成共识而使得婚事化为泡沫。笔者以2020年11月参加双星村马脚小组赵cx的招赘婚为例来呈现缔结婚姻的背景、张力过程。马脚位于双星村东部偏远的深山中,交通较不便,道路至今未硬化,只有蜿蜒曲折的小山路。马脚有13户、82人,其中10户家庭现存招赘婚。有的家庭,祖母、母亲、女儿三代或两代都招郎,或者爷爷、父亲、儿子三代或两代都上门。赵cx的父亲陈wc娶白花小组的赵yl,婚后育有一子一女,首孩为儿子陈jr,随父姓,次孩为女儿赵cx,随母姓。新娘赵cx的母亲赵yl因脾气暴躁、虐待婆婆而风评不好,加上道路不通,使得许多家庭不愿意将女儿嫁到该家。赵yl夫妇自然担心儿子成为“剩男”或迫于成家压力而上门,因此要求小女儿赵cx在家招郎,并向外散播自家需要郎仔的消息。经人介绍,赵cx与榕树村的庞yh相识。庞yh,男,28岁,有一位未婚的弟弟。在问亲环节,双方确定结婚意向后,就孰嫁孰娶展开协商。庞yh和其父母争取男娶女嫁婚,男方父母担心小儿子讨不到老婆或上门导致无人坐家,庞yh也不愿意上门到陌生家。然而,榕树村是比双星村更偏远更深山的一个过山瑶村寨,使得男方在争取男娶女嫁婚中处于弱势。最后,已28岁的庞yh迫于成家压力而妥协上门到女方家。讲亲环节,达成女方给予男方家一笔礼金,婚后首孩随母姓,次孩随父姓,带三代家先到女方家等方面的共识。“从问亲到拜堂多多少少是有一些矛盾的,大家商量好就好,摆完酒和拜完堂就是一家人了,矛盾就自然会没有,”庞yh说道。可见,在当地人看来,过山瑶“拜大堂”婚礼对社会内部矛盾有着重要作用。婚礼并非化解冲突的唯一方法,却是一个行之有效且极为关键的方法,对社会内部冲突和结构张力起到缓解的作用,充当一种“安全阀”的角色。“仪式并不只是一个意义模式,它也是一种社会互动的形式。”婚礼是过山瑶对社会生活和文化习俗的一种理解和实践,也是人们进行社会交流和互动的场域。本文试图以互动仪式链理论为基点,以瑶族支系过山瑶为例,探讨作为互动仪式的婚礼的作用机制,分析过山瑶如何借助婚礼消除社会结构压力和社会冲突,获得群体团结和情感能量。

四、圣俗共在的见证与加持:“拜大堂”

戈夫曼承袭涂尔干和拉德克利夫的观点,提出“互动仪式”概念,将其解释为一种表达意义性的程序化活动。柯林斯在戈夫曼的理论基础上提出了“互动仪式链”理论,认为仪式是际遇者由资本和情感的交换而进行的日常程序化活动,链是互动仪式的宏观扩展。人们的一切互动行为都发生在一定的情境中,而情境中的互动仪式是一个具有因果关联与反馈循环的过程。仪式是通过多种要素的组合建构起来的,各要素之间彼此反馈,它们形成了不同的强度,并产生群体团结、符号体系和个体情感能量等仪式结果。

(一)作为互动仪式的婚礼之组成要素

依据柯林斯的互动仪式链理论,过山瑶婚礼由四种要素构成:1.两个或两个以上的人聚集在同一场所。在婚礼中,以新郎新娘及各自亲属、清水翁、八音队等群体聚集在娶方家,凭借各自的角色职责相互影响、相互配合,共同完成婚礼。婚礼仪式空间分为新房、厅堂、厨房和酒席区,各空间“各司其职”。厅堂既因设立有汇集家先、灶王等“太公堡”(家先神龛)而具有神圣性,又因是家庭日常生活和招待宾客的重要场所而具有世俗性。大门、房间门、“太公堡”的两边都贴有喜联,洋溢着欢乐喜庆的氛围;厅堂进门左侧设有八音队席,过山瑶称唢呐为番笛,因此八音队席也叫番笛台;房屋门前的空旷场所设有厨房和酒席区,可视为世俗空间。2.对局外人设定界限。虽不禁止外人参加婚礼,但是参与者主要以新郎新娘为中心所辐射到的近六代亲属,以及基于血缘和地缘的同村过山瑶同胞,这对族群外部人员无疑划定了界限。3.相互关注的焦点。参与者将注意力集中在新郎新娘及婚礼各个环节,如宾客根据八音队的指挥,或入座厅堂喝茶、抽烟,或入座酒席区就餐,或参加拜堂礼等,关注焦点分化为婚礼各环节上,但是最根本最重要的焦点是新人。4.人们分享共同的情绪和情感体验。多元主体融入到婚礼过程中,共同分享情感与情绪。这些组成要素彼此形成反馈作用。

(二)“拜大堂”婚礼展演:互动仪式的节奏性连带

“通常一个仪式都会在一个基本的主题或一个基本主题之下的多个次生主题中进行转达,而且这种转达又经常借助象征符号来完成。”过山瑶婚礼由多个小仪式或次生主题按照一定程序组成,如告请家先、起台奏乐、迎宾客、接亲家客、合祖、解秽、拜堂等。仪式主体可分为新郎新娘、娶方家庭成员、亲家客、清水翁、八音队、帮工、宾客、家先等,不同主体在婚礼中有着不同的身份和角色职责。例如,清水翁由师公担任,负责主持婚礼及相关宗教仪式,相关主体需要听从清水翁的指令完成仪式行为,他们之间的互动媒介是经书、言语、手势动作等。八音队由6~8人组成,整个婚礼仪式都需要听从八音队奏乐来指挥,即每一个婚礼程序都有特定的曲子。八音队与其他主体的互动媒介为乐器、曲调。帮工主要由家主的亲属与邻居组成,分工合作,负责操办酒席和接待客人,与其他主体的互动媒介主要是语言和身体动作。

角色各异的各主体在不同的仪式情境或次生主题中有不同的职责内容和互动行为,这些角色和互动行为有不同的社会文化意涵,并受一定的制度规范所约束。婚礼当天上午,清水翁在“太公堡”前举行奏请家先和“收帅”仪式。与此同时,八音队在厅堂入门左侧角落起八仙台,作为八音队的席位,吹奏《声枱》《安位》《排位》,象征着婚礼正式开始。当八音队听到前来道贺的宾客在家主大门前烧鞭炮的声音,便吹起《大开门》以示迎接宾客,家主、帮工听到鞭炮声和曲声,也到大门迎接,将宾客请至厅堂入座。八音队待宾客入座完毕,吹奏《过山烟》,帮工为宾客递上烟,吹奏《抽茶语》,帮工为宾客送上茶水。待酒席区的酒菜准备好,帮工通知宾客入席就餐。然而,帮工难以一一通知到位,而此时,八音队吹奏《吹位》《安位》《排位》等曲,宾客们便知晓到酒席区落座。各主体以曲声、鞭炮声为媒介,开展告知宾客来临、迎接宾客、通知入席等行动。

下午迎接新人与亲家客。亲家客也叫送嫁客,由嫁方的祖父母、父母、叔伯婶、兄弟姐妹、外祖父母、舅父母、表兄弟姐妹等亲属组成。新人和亲家客行至娶方家附近的路口等候。由娶方的亲属、清水翁等组成的迎亲队在八音队带领下,一路奏《大长筵》行至路口迎接亲家客。若是男娶女嫁婚,在接亲家客时,八音队需要为新娘、媒人、亲家客举行串亲家仪式。清水翁在一旁举行吹“帅鬼”仪式。若是招赘婚,则没有这类仪式。串亲家仪式结束,八音队奏乐在前面引路,迎接亲家客进屋,新人由一位儿女双全、家庭和睦的妇女用红线牵引。待新人和亲家客行至家主门前,八音队吹《大开门》《安位》,亲家客进入厅堂落座。八音队吹奏《过山烟》时,帮工为亲家客递烟。八音队吹奏《抽茶语》,帮工为亲家客送茶水。八音队吹《天鹅下海》《天鹅下圹》,年轻的女性帮工端上热水,供亲家客洗脚。如果是男娶女嫁婚,在亲家客入座厅堂的同时,新娘需先到厨房拜灶神,再到厅堂的“太公堡”前拜家先,最后进入新房。如果是招赘婚,新郎不需要到厨房拜灶神,拜完家先后入座厅堂。八音队吹《安位》《排位》,亲家客入席就午餐。

晚上,娶方家在厅堂设“讲亲家”长桌宴席,也称“亲家会面”,双方的爷爷奶奶、外公外婆、父母、舅父母、伯叔婶、哥哥等亲属以及媒人、清水翁入席,媒人在席间主持“讲亲家”,即重申双方在讲亲、定亲时所商定的条件让大家知晓以作公证,双方亲人还教导新人婚后要和睦相处、孝敬老人。“亲家会面”结束后,清水翁依次举行合祖仪式、合婚仪式、添户口仪式和吹“帅鬼”仪式。合祖仪式是指清水翁将嫁方带来家先的名字(男家先写法号,女家先写名字)写进娶方家的家先单。合祖仪式后,清水翁在“太公堡”前主持合婚仪式和添加户口仪式,清水翁给新人喝两杯具有让新人恩爱和气之效的合婚酒,为新郎取法号,将嫁方的名字告知家先,让家先知晓家里添加新人口,并请其加以庇佑。

婚礼的高潮部分是晚上的拜大堂仪式,即新婚夫妇给双方的家先、长辈行跪拜礼。晚上十点左右,八音队吹奏《吹官上任》《红花女》,众人准备拜堂台,在“太公堡”前摆数张方桌,连为长台作为拜堂台,有正席之称,上面放置全新的9个酒杯、9个碗、9双筷子、一对酒壶、一对盆以及鸡肉、猪肉、豆腐等菜品,盆上覆盖红纸,供宾客放红包。拜堂床铺在厅堂的中央,先用稻草铺地,再铺上新的草席和被子,这过程需要一名女童在拜堂床上象征性地铺被子,拜堂床的旁边有一张长板凳。八音队吹奏《排位》,陪郎和陪娘(伴郎和伴娘)分别将新郎、新娘牵至拜堂床旁的长板凳上,并排坐下。八音队吹奏《挂红曲》时,陪郎、陪娘和媒人等为新郎、新娘挂红绸,将大红婚袍、红绸裹穿在他们身上。红绸有九尺九长,意味着长长久久。清水翁先念诵《点祖宗烛》,后唱《点拜堂烛》,点亮立在拜堂台两头的两根大蜡烛。清水翁唱《十二拜·拜天地祖宗》、《新婚贺敬》两段婚歌,新郎和新娘分别由身后站着的伴郎和伴娘引导,对着“太公堡”行12次拜堂礼,拜堂礼以两句歌词为单位,唱第一句歌词时,新郎跪下拜两次,新娘屈膝行礼两次。唱第二句歌词时,新郎作揖两次,新娘不动。此为跪拜一次,如此循环跪拜12次,礼成。

继拜堂礼后,是长辈分批入座正席接受新人的礼拜,批次按照与娶方和嫁方的亲疏远近之顺序来,第一批入席是嫁方的祖父母、父母、外祖父母、舅父母等,第二批入席是娶方的长辈:祖父母、父母、外祖父母、叔伯婶娘等,第三批是其他长辈,以此类推。八音队吹奏《催官上马》《排位》,第一批长辈入席,正式开席前,上席与下席(番笛台)之间相互讲笑、逗乐、劝酒,增加欢乐喜庆气氛。拜堂全程,许多宾客在厅堂中围观和活跃气氛。八音队吹奏《又双十二拜·拜双亲用》,新郎新娘对坐在前面拜堂台上用餐的长辈行12 跪拜大礼,与上述12 次跪拜家先的程序一致。领(受)拜的长辈放一个红包进拜堂台的盘上作为答礼。约半个小时后,新人行完拜堂礼,长辈也用餐完毕,燃一串鞭炮,即告退席,帮工替换掉正席上的酒菜和餐具。八音队吹奏《催官上马》《排位》,第二批长辈入席,如此循环。以前由于路途遥远,交通不便,宾客们留在主家通宵烤火、聊天、参与拜堂礼,使得拜堂礼往往持续到次日上午方能结束。如今,大部分宾客吃完酒便返程,只有部分至亲留下,凌晨两三点便可结束拜堂礼。次日上午,早饭后,娶方的父母、叔伯等亲属将亲家客送至接亲时的路口,八音队全程吹奏《甘子游乡调》,曲调尽显依依不舍之情。送别亲家客后,八音队返回家主家,吹《曲头》,帮工收拜堂台。清水翁将装满红包的盘交给新婚夫妻,同时嘱咐和祝福他们以后孝顺父母、相亲相爱、白头偕老。《收台曲》响起,帮工收番笛台,八音队向家主道贺与道别。清水翁在“太公堡”前举行送家先仪式。至此,婚礼正式落下帷幕。

通过婚礼展演,可以发现各主体在相应主体的指挥和仪式规则的引导下,借助器物、符号、语言、身体动作等方式进行无缝交替、互通有无的交流和互动,有条不紊地共同完成程序复杂的婚礼,表现出一种协调一致、互通有无的节奏感,从而形成互动仪式的节奏性连带。

(三)多元主体间的相互关注及制度化的互动行为模式

柯林斯认为互动仪式理论的核心机制是高度地相互关注和高度的情感连带,并没有深入讨论高度地相互关注背后的主体间性和制度化的互动行为模式。在过山瑶婚礼中,各主体高度地互为主体性,主体间性——社会主体的人与人之间的关系,一个主体怎样与另一个主体相互作用——尤为重要,其背后是多元主体间的相互关注与互动。相互关注是一种在场的情境性关注,并伴随着主体间互动,这种互动是两个或两个以上的主体共同配合完成的,在不同情境下有不同的仪式行为,这种仪式行为并非随意发挥,而是遵守特定的婚礼习俗和规则。

新郎与新娘,在清水翁的指挥下完成合婚仪式,又在清水翁、八音队、陪郎、陪娘等人的引导下,共同完成程序复杂的拜堂礼;新人按照清水翁的指令展开相关仪式行为,如行合婚仪式、拜堂礼,清水翁也依据新人的仪式行为的完成情况再进入下一个仪式环节;陪郎、陪娘也根据清水翁的指挥指导新郎新娘完成拜堂礼;八音队依据不同的仪式环节吹相应的乐谱,相关主体也相应做回应行动,或迎宾接客,或入席就餐,或行拜堂礼,或送亲家客;新人与双方的亲属之间的互动,如在拜堂礼中,新人对长辈行跪拜礼,作为回应,长辈给予红包作为见面礼;亲家客将新娘(或赘婿)和嫁妆送至娶方家,作为回应,娶方家庭到路口迎接,婚礼结束后,又将亲家客送至路口,并按照亲家客的代表人数随一份礼品,给嫁方的父母和舅舅每人回赠一个猪腿;生者与家先的“互动”,婚礼过程中贯穿着众多生者与家先的“互动”,如清水翁奏请家先是婚礼伊始的标志之一,新娘或赘婿进入娶方家要拜灶王、家先,作为“回应”,家先等则“在场”“见证”婚礼全过程,保佑作为娶方家新成员的嫁方,并赋予婚礼权威性和神圣性;家先单上的家先包含本组家先和合祖家先,前者指娶方家的家先,也称为宗祖家先,合祖家先是指嫁方带来的家先。娶方的家先与嫁方的家先之间的“互动”主要体现在合祖仪式和拜堂礼,清水翁将嫁方的上三代家先的名字写进娶方家的家先单上,合二为一,共同“居住”在娶方家的“太公堡”上,再一起“享受”新人的跪拜,“见证”新人的婚礼。合祖仪式、合婚仪式、拜堂礼是嫁方加入娶方家庭的结合仪式,新人正式被介绍给双方的家先与长辈,进入新的社会关系,获得新的社会身份,使得婚礼具有社会性和神圣性的特质。

一些婚礼主体遵循既有习俗规范引导相关主体完成相应的动作,并根据相关主体的完成情况而开始下一步的引导,如此反复,实现在相互关注中互动,在互动中行动,又在行动中相互关注,从而有条不紊地、不出差错地完成婚礼。

五、婚礼的互动结果:多元主体的群体团结与提升情感能量

互动仪式是一个具有因果关联与反馈循环的过程,各要素彼此反馈、有效地综合,并积累到高程度地相互关注与情感分享时,会产生群体团结、道德感和个体情感能量等仪式结果。群体团结指一种成员身份的感觉,道德感强调维护群体中的正义感。个体的情感能量指一种采取行动时自信、兴高采烈、有力量、充满热忱与主动进取的感觉。

(一)多元群体团结构成的统一体

过山瑶婚礼是一种具有半世俗性半宗教性质的仪式活动,仪式主体不仅有生者,亦有家先等“鬼神”。婚礼所形成的群体团结是一种汇集多元“群体”的、错综复杂的群体团结,既包含了生者与生者的团结,又包含了生者与“鬼神”的团结。

1.从“污秽”到“洁净”:营造多元群体团结的洁净环境

清水翁为嫁方和亲家客举行吹“帅鬼”和解“煞”仪式。维克多·特纳将仪式分为分离、阈限、聚合三个阶段,并用交融一词来描述阈限阶段的反结构和模棱两可的特征,认为阈限和阈限人的不清晰、不确定特征被多种的象征手段表现出来,并经过仪式化的处理。阈限和阈限人具有巫术-宗教的属性,对于没有被纳入阈限场景的人员、物品来说,这些属性被看作是有危险性、不吉利、污染性的。嫁方作为婚礼的阈限人,自离开本家行至娶方家的过程中,属于阈限的关键时期,嫁方的身份既不属于本家也不属于娶方家,处于模棱两可的、边缘的、危险的状态,既不受本家的家先也不受娶方家的家先的庇佑,从而容易受到各种“鬼”的侵扰,沾有“秽气”,与之一起的亲家客也处于危险之中。对于娶方家而言,嫁方与亲家客因容易受到“鬼”的侵扰而具有污秽性,是属于危险的“陌生人”。为此,清水翁围绕嫁方和亲家客举行吹“帅鬼”和解“煞”仪式,旨在将他们身上可能会沾染的“鬼”和“煞”驱除,才能进入娶方家。

此外,若是男娶女嫁婚,八音队在接新娘和亲家客时要围绕他们举行一种名为串亲家的绕行仪式。过山瑶认为作为女性的新娘更容易招引“帅鬼”等“鬼”而更具“污秽性”和“危险性”。八音队一边吹奏《大长筵》一边围者亲家客队伍外围绕行3 圈,此为大捆;接着进入队伍中,依次围着新娘父母、媒人、新娘各绕行3 圈为小捆,再依次逆方向绕行3 周,此为小解;之后按照逆方向围绕队伍外围绕行3 圈,此外为大解;最后从队伍中间破行穿过,在媒人等长者前行鞠躬礼。串亲家仪式中捆与解的次数要相等,遵循串单不串双原则,串单象征着“竹子出笋”,象征夫妻早生贵子,串双则象征着夫妻会不育。这种绕行仪式与韦斯特马克笔下的新娘来到新郎所在村庄时由人带领绕着村庄或新郎家进行先右后左地绕行三周或七周的仪式,有异曲同工之妙。“环绕行走本身也可视为一种驱邪措施。通过绕行,外来人在进入某地之前即可将身上的邪气散发出去,这对该地居民就可起一种保护作用。同时,通过绕行还可以抵消进入陌生之地可能遇到的危险,这对外来人自己也是一种保护。”洗脚与上述仪式一样具有洁净功能,它既是娶方家庭待亲家客为上宾的礼仪表现,也是一种洁净仪式。通过洗脚,既可以为翻山越岭方行至娶方家的亲家客温暖身体和缓解疲劳,也以干净的热水“洗去”送他们身上的“煞气”和“污秽”。

上述仪式可以说是保护宾客、新娘、亲家客与娶方家庭成员等主体的驱邪仪式和洁净仪式,以达到驱除“污秽”、免受“鬼神”侵扰的目的,为婚礼的顺利举行、嫁方更好地融入娶方家庭、双方的亲属联结为亲属联盟营造了洁净的、安全的环境,进而为多元群体团结奠定了基础。

2.群体团结的主体多元性与层次性

婚礼是一种有目的的仪式活动,旨在将独立的两个人联结为夫妻一体,具有张力的两个家庭联结为亲属集团。嫁方嫁入娶方家庭,新娘身份转变为媳妇、人妻,新郎身份转变为赘婿或人夫,随之而来的是母亲转变为婆婆或岳母,父亲转变为公公或岳父等等,他们对社会结构与社会身份的转变及其带来的权利义务差异,不免感到陌生、迷茫,甚至会影响正常。“借助仪式,人们能够克服社会存在的差异,建构社会秩序和共同的归属感。仪式使人们有可能在共同的行动中邂逅、相知并相互融合。”对此,婚礼作为一种互动仪式为各主体提供一个克服差异、团结群体、提升情感能量的机会。相互关注的焦点和共享的情感体验构成互动仪式的最重要的两个要素,各仪式主体高度地互为主体性,通过借助各种符号和身体在场的协调一致、互动交流、共享情感,各主体间产生有节奏的合作和情感连带,形成一种瞬间共有的现实和集体欢腾,从而使得个体获得一种成员身份的感觉,即群体团结感。这种群体团结具有多元性、多层次的特征。第一,个体层面,新郎新娘二人合为夫妻一体,形成一种夫妻的成员身份感;第二,个体与群体,嫁方与娶方家庭成员形成一个新的“家庭共同体”,使得大家都有一种家庭成员的感觉;第三,群体与群体,嫁方亲属与娶方亲属形成基于姻亲基础上的亲属联盟,这种联盟借助合祖仪式及后续供奉,得以强化和维系。

上述个体间、个体与群体、群体与群体间的团结泛指生者间的群体团结,与之相对应的,还有一种较为特殊的群体团结,存在于生者与家先的之间。婚礼以告请家先为伊始标志,以送家先为落幕象征,中间还穿叉有合祖、“解关煞”、拜堂等仪式活动。可见,作为仪式主体之一的家先全程“参与”和“见证”婚礼。通过合祖仪式,双方的家先联结为一体,形成“家先联盟”,同时,双方家庭成员与双方家庭的家先也形成联结。如此,双方的家先皆可得到新人与及其后代的供奉,双方的家先也可以庇佑新人及其家庭,从而实现“共赢”。“家先联盟”以及生者与家先的联系是超越个人和精神层面的,不仅从神圣层面维系嫁方与原生家庭之间的关系,还从世俗层面缓解嫁方家庭因流失一名劳动力而导致其与娶方家庭之间的张力,从而利于多方的团结。

简而言之,通过婚礼这一互动仪式,新娘与新郎之间,新人与娶方家庭之间,嫁方家庭与娶方家庭之间,嫁方的家先与娶方的家先之间,生者与家先之间,通过不同的互动方式、在不同层次进行调和与整合,实现从“分立”到“统一”的多元群体团结,形成人与家先合一的兼具世俗性和神圣性的统一体,这个统一体高于且超越秩序之间的冲突和群体间的矛盾。

(二)道德感的维护与情感能量的提升

1.维护道德感与遵循婚礼规范

各种行动和互动所构成的婚礼过程是社会结构延续的过程,为此,有明确的制度和礼仪规范来对婚礼过程中人与人的互动加以调节和控制。道德感则是强调维护婚礼中的制度规范和群体中的正义感,与此相伴随的是由于违背制度规范、群体团结及其符号标志所带来的道德罪恶或不得体的感觉。仪式可以说是一个社会特定的“公共空间”的浓缩,这个“公共空间”既指称一个确认的时间、地点、器具、规章、程序等,还指称由一个特定的人群所网络起来的人际关系:谁在那个场合做什么,谁在那个场合该做什么,谁在那个场合能做什么……都事先被那个社会所规范和框定。婚礼过程中若言行违反礼仪规范、不得体或破坏群体符号,该人往往成为社会舆论和谴责的对象,使其产生得到罪恶感或不得体的感觉。如,年龄或辈分长于新郎和新娘,均可坐在拜堂台领拜(接受新人的礼拜)。然而,当年丧父或母的人,不能上拜堂台领拜,否则是对已过世亲人的大不敬、大不孝;家主将宾客贺礼张榜贴在厅堂的墙壁上,作为公开式的礼单供所有人观看、知晓。喜事贺礼金额从几十元至几百元不等,且金额不能为整数,要求有零头,如51、101等,以表示多子多孙。白事只随整数,不能有零头。如果在婚礼的随礼单上发现谁随礼过低或金额为整数,该人会成为大家舆论的对象;婚礼结束后,娶方家庭按照亲家客的代表人数随一份猪肉,称为“酒份”,给媒人、嫁方的父母和舅舅每人回赠一个重24斤的猪腿,按照行情给予八音队、清水翁报酬,如果不按照习俗或规则随“酒份”、猪腿和报酬,会落个不识礼数、吝啬的名声。由此可见,道德感的维护是以维护婚礼过程的制度规范为基础,制度化的互动行为意味着道德感得以维护。同时,婚礼中贯穿着各方主体的各类人情交换行为,既是以实际行动来维护群体中的正义感和道德感,也化解社会结构的张力和群体间的冲突。

2.情感能量的提升

“互动仪式中成功建立起情感协调的结果就是产生了团结感,长期的情感,一种对此时聚集起来的群体的依恋感。仪式产生群体团结,其长期的结果是地位群体成员感。”柯林斯将这种长期的情感、长期的结果称为“情感能量”,用来解释人们互动行为的内驱力。情感能量是一种参与社会互动与获得成员身份的渴望,可以分为高的情感能量和低的情感能量,前者包含喜悦、热情、幸福等,是一种对社会互动充满自信与热情的感受;后者包含沮丧、消沉、无助、迷茫等。当悲伤或消沉是长期的情感状态时,它们就成为一种动机力量,降低了活跃的程度,不仅使身体倦怠,而且使社会互动变得被动、拖沓和敷衍了事。婚事确定前,双方家庭围绕婚姻类型、婚后居住模式、孩子姓氏、彩礼等问题展开商讨,不可避免产生嫌隙。确定婚事后,双方家庭需要走完讲亲、定亲、合八字、看日子、送日子以及婚礼准备工作等一系列繁杂琐碎的程序,难免出现劳累、疲倦、张力等负面情绪。同时,新人面临社会身份的转变及其带来的权利义务,这种未知、陌生的事情或环境难免令人感到紧张、迷茫。上述低的情感能量若不加以调整会影响婚后的家庭生活、生产活动、子女教育和社会关系等方方面面,从而造成社会结构的张力。

婚礼作为人的生命转折的重要仪式,成为一个缓减张力、提升情感能量的有效途径。“情感能量是由充满了情感性情境的符号所传递的,它跨越了不同的情境,是人类利用符号进行谈话和思考时符号唤起的核心部分。”婚礼既是一个存在着不同次主题或者不同环节的互动仪式,也是情感互动和情感能量聚集的仪式过程。它把人们聚集在一个共享的情感体验环境中,他们在共同关注点和共享结婚喜悦之情的基础上,通过身体在场的符号互动、语言交流、情感互动,有节奏地完成互动,产生共有的体验、共有的行动,从而产生共有的情感。基于高度地相互关注的集体行动有助于提高共有情感的表达,共有情感又会进一步增强集体行动和互为主体性的感受,进而产生集体欢腾。短期的情绪情感在一定条件下,如互动仪式,可以转化为情感能量。仪式主体将从婚礼中得到喜悦、热情、集体欢腾等的短期情感转化为新的情感能量,并产生更长久的影响,不仅可以缓解陌生与熟悉之间的紧张,还产生群体团结感和群体认同感,其长期的结果是地位群体成员感。仪式主体,尤其即将迎来身份转变的新人及其父母,会将婚礼中获得的情感能量作用于往后的日常生活和社会互动中,将陌生转化为熟悉,使得他们回归到日常生活,面对新的家庭生活和社会互动时,不会感到紧张、迷茫、恐惧,而是拥有一种自信、热情、有力量、主动进取的状态和情感力量,从而有助于缓解社会结构的张力和社会内部冲突。

六、结语

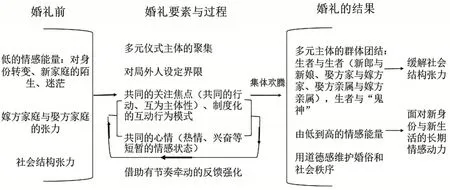

过山瑶婚姻习俗的结亲协商制度和议程安排构成仪式链环,仪式主持者作为媒介,将结亲双方和相关亲属召集在一起,进行务实性的坦诚协商,期间产生潜藏的或公开的冲突、矛盾,藉由象征性的婚礼得以缓解。“人们经常所面对和生活的社会原来就是一个不断冲突、不断化解冲突的过程,仪式正好充当了‘润滑剂’的作用。”正如图1所示,拜大堂婚礼充当了过山瑶婚姻制度背后隐藏的社会结构张力的“润滑剂”,通过婚礼,各仪式主体聚集在一起,在差异和冲突之上强调着共同的焦点、行动、价值和情感,借助有节奏牵动的反馈强化,使得人与人之间的社会身份、权利义务和社会关系在互动仪式中得以确定和强化,形成多元群体团结,获得道德感和新的情感能量。同时,婚礼中借助多种具有宗教性质的仪式,以超自然力量所产生的一种不容置疑的权力和话语,来平衡个体间、群体间,甚至生者与“鬼神”间的差异和冲突,形成多元主体的群体团结,从而有效缓解社会结构张力和社会内部冲突,使得社会生活、信仰体系和社会关系得到一种结构上平衡。在结亲的仪式链环中,没有务实性的结亲协商制度,象征性的婚礼将流于形式;而没有象征性婚礼的加持,双方的协商约定亦将缺少庄重感、神圣性而可能面临失约的挑战。因而务实性和象征性相互渗透、彼此共存、相互为用的,使得过山瑶婚姻习俗在社会性别歧视、生育性别畸重、养老送终、家财分配等一系列常见社会问题上发挥积极作用。

图1:过山瑶婚礼的调节机制

本文以过山瑶婚礼为个案,将“主体间性”纳入互动仪式链理论中,强调互动仪式中各主体间的互动机制及其制度化的互动行为模式,以期作些许的补充。婚礼各方主体不自觉形成一种主体间关系,这种主体间关系是以新人、娶方亲属、亲家客、八音队、清水翁、宾客、帮工等所构成的两两之间或三者之间以及自身内部之间的主体间关系,他们通过符号互动、身体互动、情感互动融合为一体,获得道德感和新的情感能量。值得一提的是,主体间的各种行动和互动并非个体的随性发挥,而是被明确的婚姻礼仪和制度加以调节和控制的,并有一定的社会文化意涵。