《明乐唱号》中的投壶乐考析*

●漆明镜

1661至1673年间,明代传入日本的诗词乐,在当地被称为“明乐”,1800年后逐渐被清朝船客海商传去的“清乐”取代。后人常并称它们为“明清乐”,实则二者是各有特点的。明乐最重要的传入者是明末海商魏之琰(1617—1689),但辑录成乐谱发行的是其曾孙魏皓(1728—1774),其受众群体以文人儒客为主,伴奏乐器有笛、箫、笙、觱篥、瑟、月琴、琵琶、檀板、大鼓、小鼓、云锣,调高多用D。而清乐传播内容多为中国民间俗曲和地方剧(如《九连环》《茉莉花》等),较明乐更通俗浅白,伴奏乐器有清笛、箫、唢呐、月琴、琵琶、三弦、胡琴、提琴、携琴、洋琴、拍板、大鼓、片鼓、云锣、金锣、木琴①此处明乐、清乐的区别参考〔日〕中尾友梨香:《江户文人与明清乐》,汲古书院,2011年,第10页。。清乐中的月琴与明乐月琴形制已大不一样,且增加了明乐中不曾使用的擦弦类乐器。在乐调上,日本坂田古典音乐研究所所长坂田进一根据多年的明清乐研究与复原实践,认为明乐调高多用D,清乐多用降E。鉴于明乐与清乐各有特点,本文只对明乐展开相关论述,而不用“明清乐”一词代之。

一、《魏氏乐谱》与《明乐唱号》中的乐曲

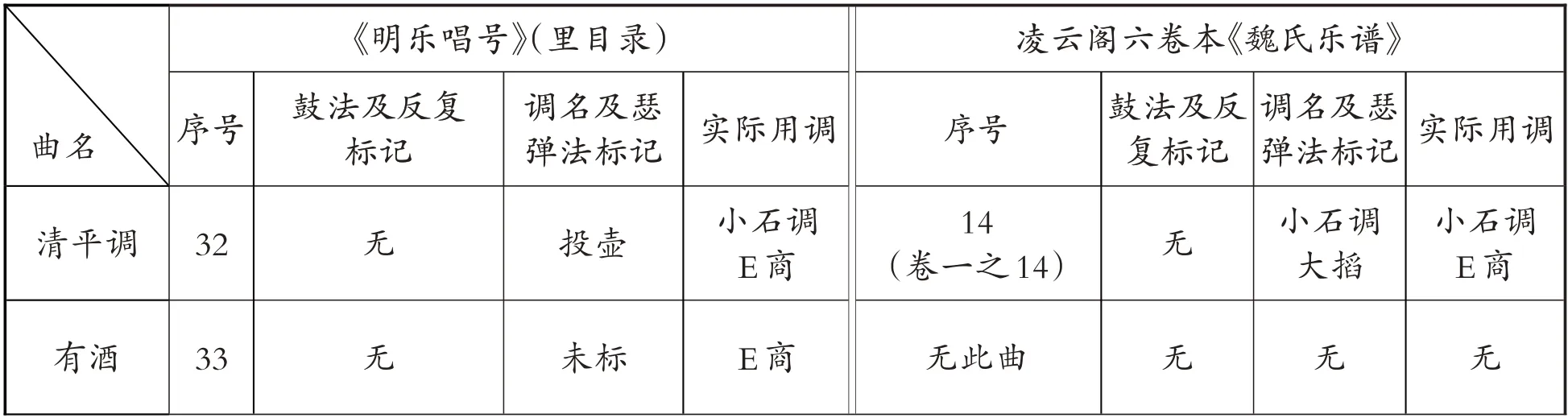

除《魏氏乐谱》,《明乐唱号》也是一本重要的明乐用谱,应是魏皓在姬路藩酒井家教学明乐时所用,约有84%的乐曲与凌云阁六卷本《魏氏乐谱》中的乐曲重合,且所用主要谱式是见载于《魏氏乐品弹秘调》中的瑟谱②详情可参见漆明镜《“明乐”三谱考辨》,载《音乐研究》2022年第1期,第36-37页。。其曲谱按表目录和里目录划分,共83 曲,与凌云阁六卷本《魏氏乐谱》相比,有13 首不同的乐曲③曲名差异可详见《“明乐”三谱考辨》,载《音乐研究》2022年第1期,第34-35页。,这之中一半以上均为“投壶乐”,且均集中在“里目录”中。

《明乐唱号》与《魏氏乐谱》中的投壶乐

续表

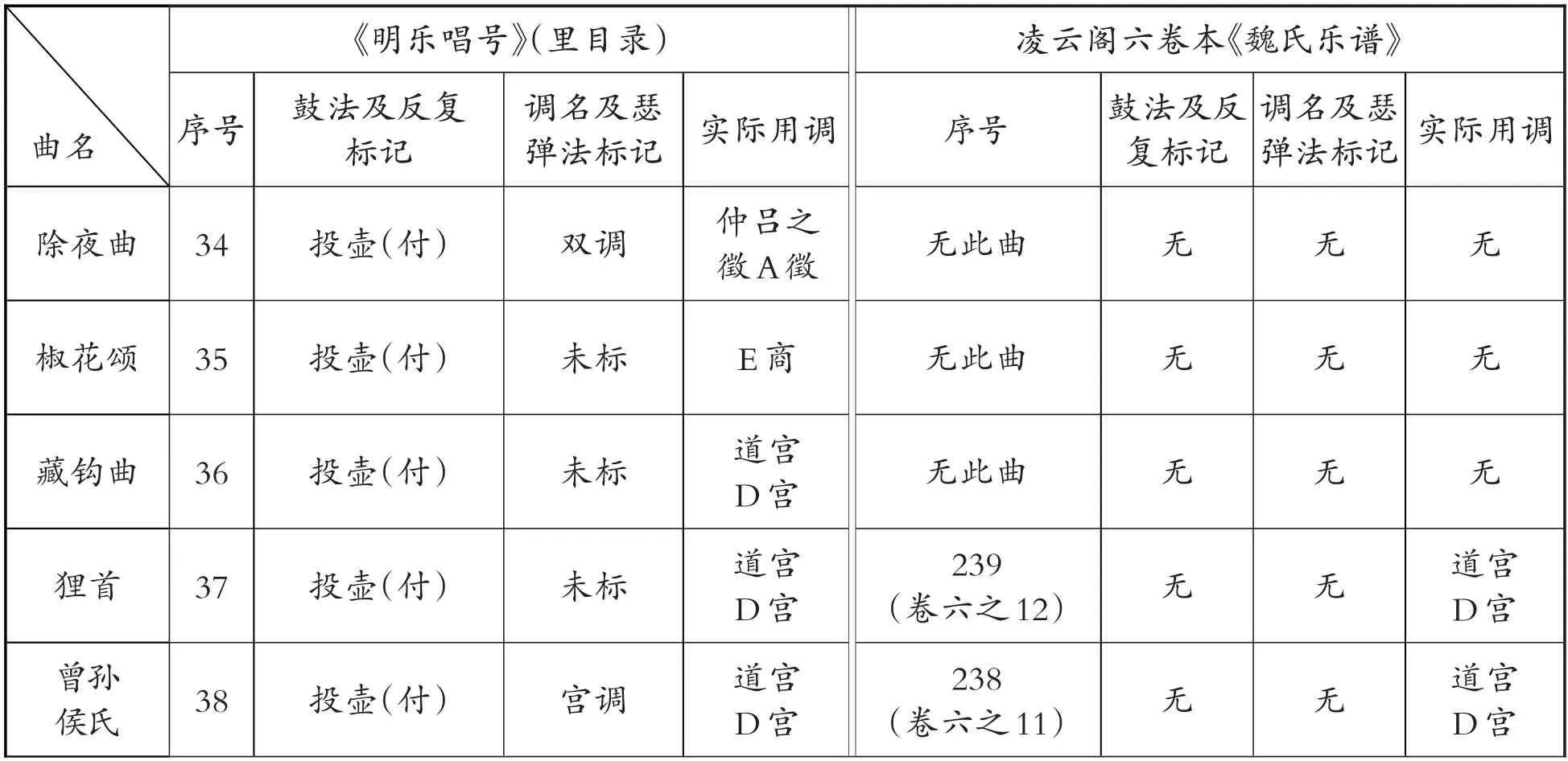

凌云阁六卷本《魏氏乐谱》中的投壶乐仅有《狸首》和《曾孙侯氏》两首。《明乐唱号》也收录了此二首,此外还有《藏钩曲》《除夜曲》《椒花颂》《有酒》《清平调》,共计7首投壶乐。需要说明的是《清平调》一曲,《明乐唱号》表目录中也有此曲,但并没有标记为“投壶”,且旋律音高、节奏等都与《魏氏乐谱》卷一第14 曲《清平调》一致。但《明乐唱号》里目录中另有一曲《清平调》,曲名处注明了“投壶”,谱面也增加了新的打击乐记谱符号,这一版本的《清平调》未见于《魏氏乐谱》,因此,《明乐唱号》比《魏氏乐谱》多了5首投壶乐。

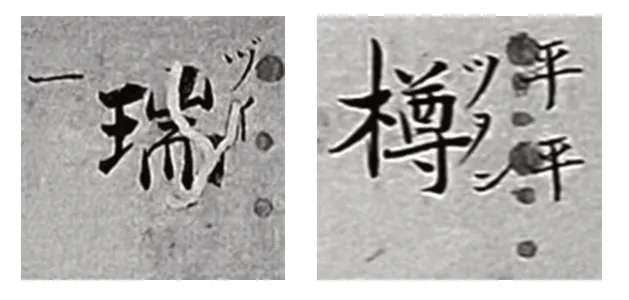

二、《明乐唱号》中投壶乐所用的击乐谱

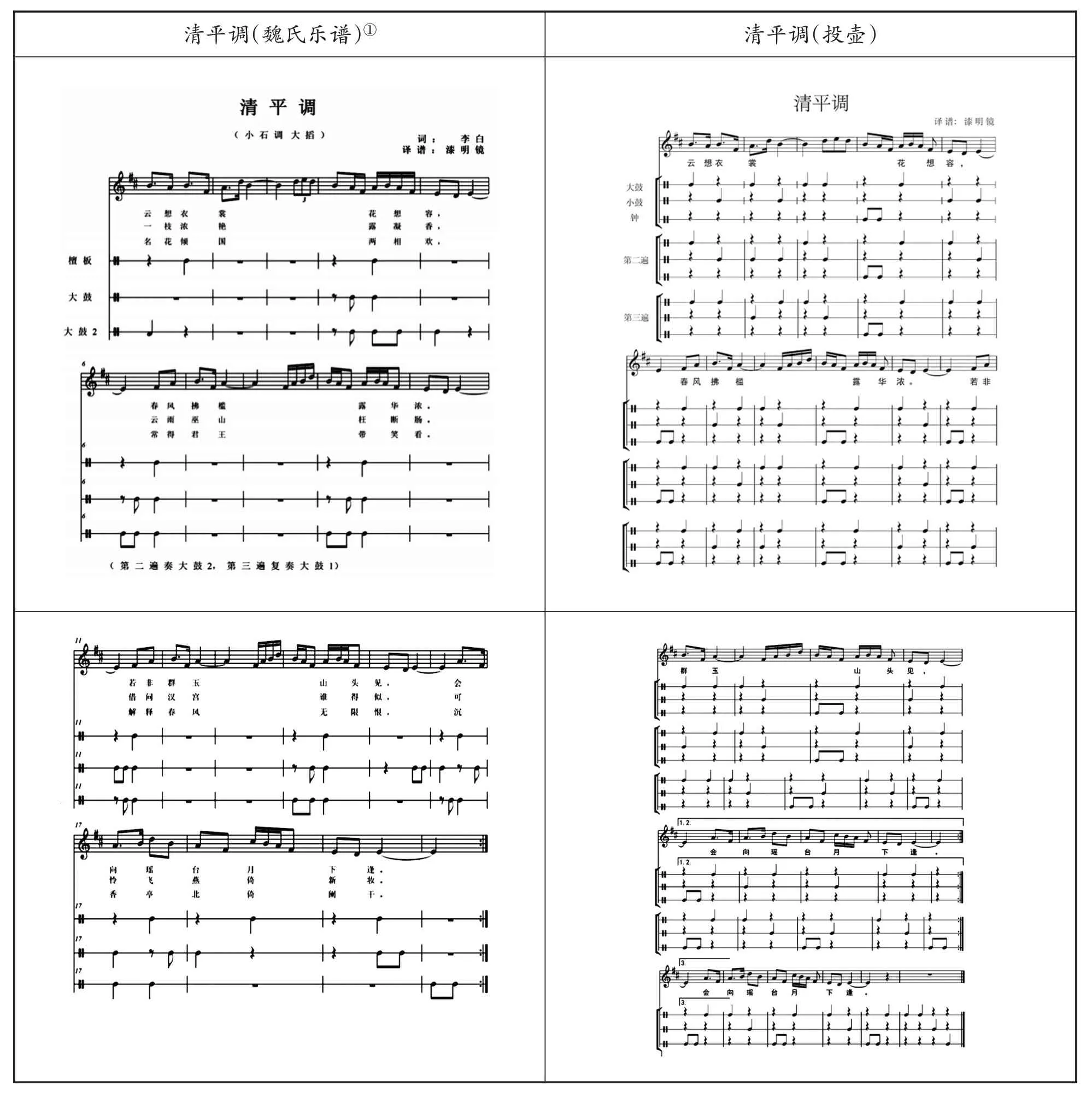

除了在曲名处标明“投壶”“投壶付”等字样外,7首投壶乐与其他乐曲最大的不同还在于增加了打击乐记谱符号。除其他乐曲中常见的“”(檀板)外,新增“”(钟)、“○”(大鼓)、“□”(小鼓)三种谱式。以《清平调》为例,是否为“投壶”所用,歌词左侧所附谱式亦有不同(见图1)。

图1 ①《明乐唱号》原谱收藏于日本天理大学图书馆。

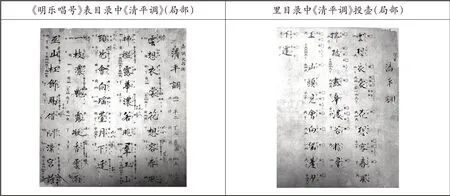

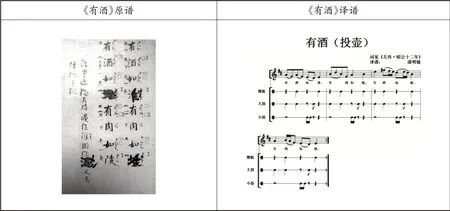

《明乐唱号》的投壶乐选用“○”和“□”表示两种不同的鼓击奏,这或许可以追溯至先秦时期的投壶乐鼓法。陈应时先生在《中国乐律学探微》中曾云:“现存最早的击乐谱是《礼记》卷五十八《投壶》篇所载的鼓谱。”①陈应时:《中国乐律学探微陈应时音乐文集》,上海音乐学院出版社,2004,第34-36页。(见图2)

图2 ②陈应时:《中国乐律学探微:陈应时音乐文集》,上海音乐学院出版社,2004,第35页。

据郑玄在《礼记》中的注文所言,投壶属于士大夫之礼,“名曰《投壶》者,以其记主人与客燕饮讲论才艺之礼”③杨天宇:《礼记译注》(上),上海古籍出版社,1997,1012页。。整个礼仪由主人捧着投掷用的矢,司射捧着盛算器,另让人拿着壶,请客人投掷。双方礼节性谦让几次后,定好投掷的距离和游戏规则,矢头投进壶中算投中,连续投不计数,输者饮酒。安排妥当后,就示意奏乐:“请奏《狸首》,间若一。大师曰:‘诺。’”④杨天宇:《礼记译注》(上),上海古籍出版社,1997,1012-1015页。从这句话中可知两点:其一,投壶的同时伴有音乐;其二,一首乐曲会有多次重复,每次重复间隔的时间保持一致,推断与投掷的次数相关。

《礼记》中投壶时的鼓乐谱式如图2 所示,用“○”和“□”表示,分别代表两种鼓交替击奏。依郑玄所言,“○”代表鼙鼓,是小鼓,“榻榻”作响,“□”代表大鼓,“镗镗”作响。鼓法上有鲁鼓和薛鼓两种不同的打法,现在普遍认为鲁鼓指代鲁国的鼓法,薛鼓为薛国的鼓法,两国的鼓法均用“○”和“□”标记,只在大鼓、小鼓交替击打的排列顺序上有所区别。《礼记》虽记载了这些鼓法,但并没有给出具体的节奏或速度与其对应。

《明乐唱号》延续先秦投壶鼓法的记号,也用到了“○”和“□”,但是代表的含义却正好相反。鉴于《明乐唱号》可以和《魏氏乐谱》对照分析,在对比两者同名乐曲的谱面时,笔者发现《明乐唱号》中的“○”代表大鼓的击奏⑤除投壶乐外,《明乐唱号》使用击乐谱的次数较稀少,《阳关曲》一首首次出现了“○”,对比《魏氏乐谱》中的同名曲,其所处位置正是大鼓击打处,且《阳关曲》在《魏氏乐谱》中没有使用到小鼓。鉴于此,笔者将《明乐唱号》中所有的“○”都统一作大鼓译谱。,而“□”代表小鼓,也符合标注小鼓鼓法时的节奏模式⑥关于小鼓的鼓法节奏,详情参见漆明镜《“明乐”三谱考辨》,载《音乐研究》2022年第1期。。除了这两种鼓的谱式外,还有一个“”,笔者从其形象和用途上判断其代表的是钟。在投壶乐之外,该符号只出现在里目录第30 首《豆叶黄》中,乐曲源自朱载堉的《灵星小舞谱》,参考载堉在该谱中使用的乐器配置,有鼓、钟、鞉鼓、拍板、单管和双管⑦〔明〕朱载堉:《灵星小舞谱》,《乐律全书》卷四十一,录于《文渊阁四库全书》第214 册,台湾商务印书馆出版,1986,第481-482页。,只有钟与在外形上最契合。

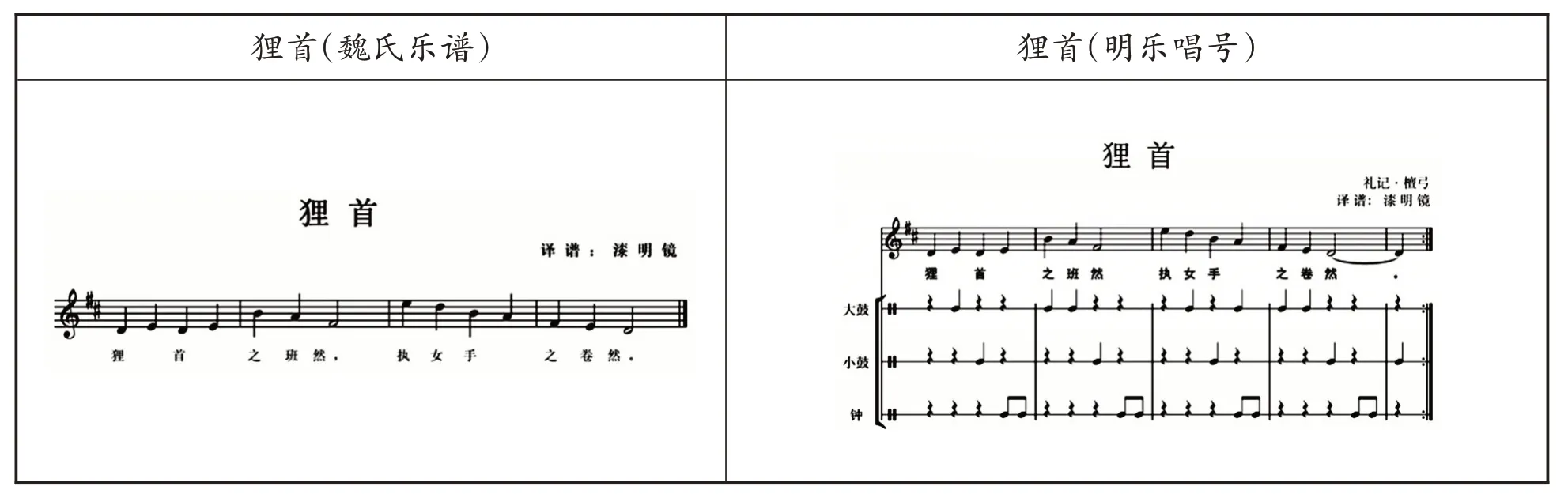

投壶作为一种古人的投掷游戏,节奏占据了非常重要的地位,所以打击乐的记谱需要非常明确。《明乐唱号》中还有专门表示节奏的符号,即用一大两小三个实心圆代表一拍,细细拆分可以用一个大圆对应一个八分音符,一个小圆对应一个十六分音符。以图3为例,“瑞”字对应一大两小三个朱红色实心圆点,即为一拍,“樽”字对应六个圆点,即为两拍。

图3

谱例1:

在对投壶乐新增的击乐谱谱式进行解读后,可以对乐谱进行更完整、详细的译谱。但在《明乐唱号》中,7 首投壶乐的谱面并非都如谱例1 所示,还会出现使用的打击乐器不同,甚至未标注击乐谱的情况,笔者在下文会一一罗列,并结合《魏氏乐谱》中已有的投壶乐进行对比分析。

三、投壶乐的译谱与对比分析

谱例1 所列《藏钩曲》,结构短小,由两个乐句构成全曲,落音在商音,稳定感较弱,便于多次反复演奏。与它相似者,还有《有酒》和《狸首》,其中《有酒》所用到的打击乐器有所不同,谱式也有所不同。

谱例2:

《有酒》的篇幅与《藏钩曲》相同,可分为两个乐句,首句落音在羽,第二句落音在商,可多次反复。但《有酒》未使用钟,而使用了檀板,所用谱式为,与《魏氏乐谱》中的檀板符号是一致的。此外,《有酒》中未用“□”作为小鼓符号。考虑到该谱中“○”的大小不同,笔者将大“○”之上的两个小“○”作小鼓译。(见谱例2)

再说《狸首》,也是两个乐句,上句落音在角,下句落音在宫。前文所述《礼记・投壶》中,请奏的乐曲即《狸首》,只是传至明代,已未必是先秦音调,唯有歌词,还保留着过去的风雅。此曲在《魏氏乐谱》中也有收录,只是魏谱中只有旋律声部,而《明乐唱号》中记录了击乐谱,所用谱式与《藏钩曲》一致(见谱例3)。

谱例3:

《魏氏乐谱》与《明乐唱号》中的《狸首》在歌词和曲调上均一致,只是《明乐唱号》在结束处多了一拍,笔者重新审视两者的原谱,认为这个出入应是谱面不清晰,译谱时辨识不清导致。由于《明乐唱号》的节奏符号更明显,故笔者更倾向于修正《魏氏乐谱》中的译谱结果,应将最后一个音译作3拍。

对比两本乐谱,可以发现二者各有优劣,《魏氏乐谱》(六卷本)贵在为合乐谱,各声部谱式明确清晰,《明乐唱号》贵在节奏的记录方式更精确,投壶乐的击乐谱标记也更丰富。因此,在两本乐谱重合度非常高的情况下,笔者认为若要还原其乐谱的原貌,应以两者参照互补后为最佳。

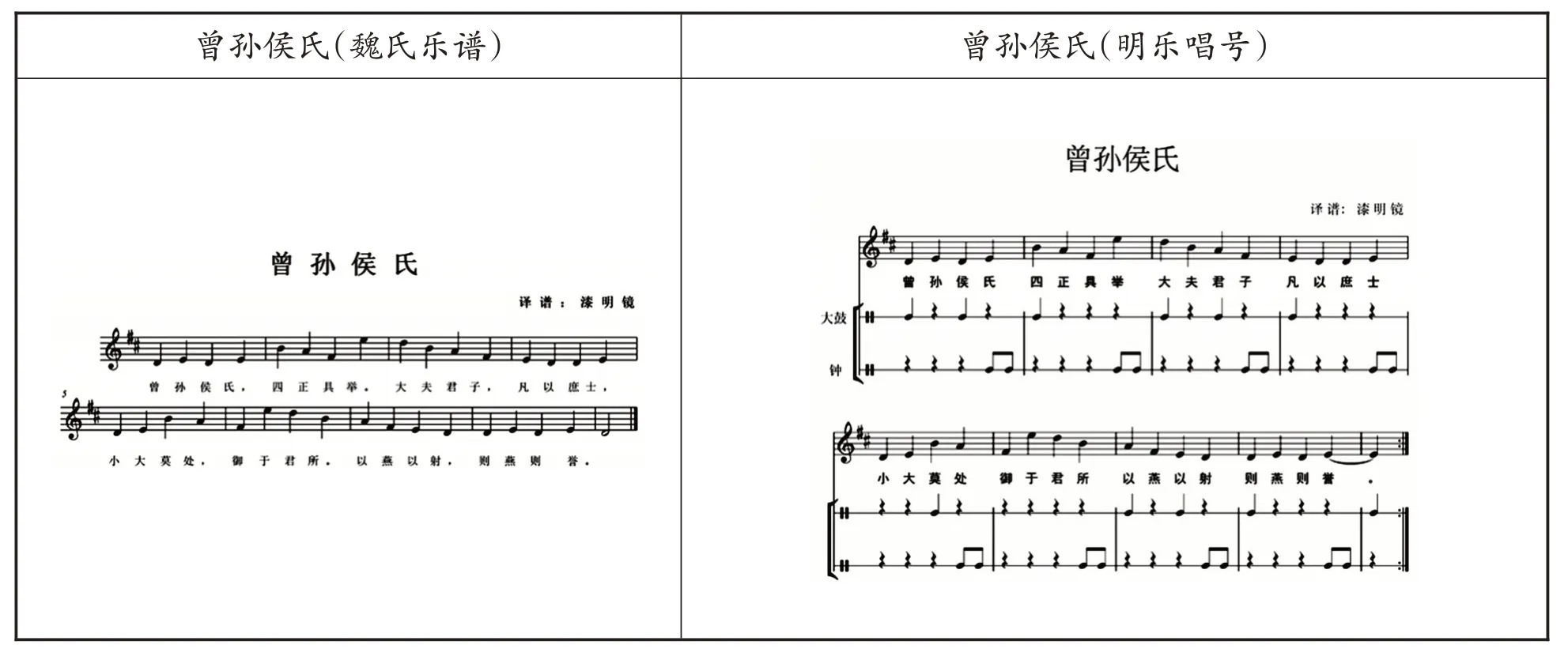

除了《狸首》外,二谱还有一首《曾孙侯氏》,也是除了结束音外,词曲均相同(见谱例4)。此曲比《有酒》和《狸首》的篇幅略长,一字对一音,共四个乐句,前两句落音均在商,第三句落音在羽,末句《魏氏乐谱》版落音在宫,《明乐唱号》版落音在商。与《狸首》的情况不同,《曾孙侯氏》的尾音在两种乐谱中都书写得非常明晰,会出现这种差别应看作是版本的差别。

谱例4:

在打击乐器的使用上,《曾孙侯氏》只用到了大鼓和钟,一个节奏型贯穿全曲。前文所述的《藏钩曲》《有酒》《狸首》与《曾孙侯氏》在打击乐节奏上,有一个共同的特点,就是以乐句或乐节为单位,一直重复同样的节奏型。四首投壶乐在具体使用的打击乐器上或有出入,但单一节奏型持续贯穿的特点是一致的。

投壶乐中打击乐节奏变化较多的乐曲只有《清平调》(见谱例5)。该曲在《明乐唱号》中收录了两种版本,一种只有旋律及节奏标注,但没有击乐谱(谱例5),另一种则附有击乐谱(谱例5),并在曲名处明确标注为“投壶”。二者旋律歌词均一致,考虑到《魏氏乐谱》(六卷本)中标注的器乐谱式更多,故笔者将其用以比对。为了便于比较,笔者将《魏氏乐谱》中《清平调》的其他器乐声部省去,仅保留旋律声部和打击乐声部。

谱例5:

①此处所列《魏氏乐谱》中的《清平调》省去了弦乐部分,完整译谱可见漆明镜《〈魏氏乐谱〉凌云阁六卷本总谱全译》(上),广西师范大学出版社,2017,第52-56页。

两种《清平调》的旋律声部完全一致,均为四个乐句,每句落音均为商音,配合歌词,需反复三次。击乐谱部分则大相径庭,《魏氏乐谱》中使用的打击乐器为檀板和大鼓,第二遍反复时,大鼓的节奏会有一些变化,第三遍反复时大鼓声部与第一遍相同。《明乐唱号》中使用的打击乐器与《藏钩曲》等投壶乐相同,为大鼓、小鼓、钟三种,且在乐曲三遍反复中,每遍均有变化。至第三遍结束处,《明乐唱号》版更是在打击乐声部延长了五拍。虽然三遍的打击乐均不相同,但大鼓、小鼓交替出现与钟连敲两个八分音符的音型特点是贯穿全曲的。总体而言,其节奏型并不复杂,但在旋律不变的情形下追求打击乐部分的变化,体现了投壶乐对节奏的重视。相较而言,《魏氏乐谱》与《明乐唱号》的此曲在使用的打击乐器和节奏音型上,均不相同。由此可知,《清平调》一曲在作为普通歌诗演唱和用于投壶时,打击乐声部并不相同,甚至可以推断其音乐风格也不相同。

与《狸首》这类本就用于投壶的乐曲不一样,《清平调》可用于投壶也可不用,从曲调来看,二者的音乐风格迥异。《明乐唱号》中的投壶乐,除《清平调》之外,其余乐曲的旋律相对更朴素,一字对一音者多,即使一字对多音,也不会超过三个音,与主张中正平和的雅乐风格更接近,符合礼乐的标准。而《清平调》则相反,一字多音的频率高,且音腔更多,时值更长,可延续至两个小节。会选择它作为投壶用的乐曲,笔者认为或有两个原因:其一,其音腔虽多,但整首旋律的重复性强,四个乐句的音乐材料均来自于首句,第二乐句是第一乐句的变化重复,第三乐句完全重复第二乐句,末句亦是前一句的变化重复,且四个乐句的后两小节均是一致的,属于合尾,非常适合反复演奏,符合投壶的需求。其二,该曲的乐句落音与结束音均在商音,终止的稳定性较弱,适合循环演奏。

《明乐唱号》中还有两首投壶乐,即《除夜曲》和《椒花颂》,歌词内容都与除夕、春节相关,篇幅也不长,均为四个乐句。前者为徵调式,后者为商调式,结音的终止感较弱,便于反复演奏。可惜《明乐唱号》原谱中缺少击乐谱部,但从其篇幅长度和词曲关系上仍能看出投壶乐的特点。其音腔较少,歌词的分布较密集,音乐素材简约,后两乐句是前两句的变化重复,这些都与明乐中其他的歌诗不同。

结语

将《明乐唱号》中的7 首投壶乐与明乐中其他的歌诗乐相比,可知其具备如下几个特征:一是投壶乐属于礼乐的一种,其歌词较其他诗词更雅正。二是投壶乐的音乐结构普遍短小,通常为二至四个乐句,二乐句者更多。三是所用调式以商调式最多,徵调式次之,只有《狸首》一曲是宫调式。商音和徵音作为结束音时具有不稳定性,终止感减弱,有利于后续乐曲再次反复演奏。四是音乐素材简约,以重复为主。这一特点也符合其作为投壶礼的伴乐特点,音乐的重复与仪式中重复的投掷动作相得益彰。五是受投壶礼的程序影响,伴随固定动作时,节奏是十分重要的角色,所以投壶乐比其他诗词乐重视打击乐部分,在乐曲中更强调打击乐声部。从古谱的谱面看,确实只在投壶乐处运用到了新增的击乐谱谱式。

综上所述,与明乐中其他的诗词乐相比,投壶乐的篇幅更短小,《藏钩曲》《有酒》《曾孙侯氏》《狸首》都只有两个乐句,可见其在配合投壶的行动时,可以参照人物活动的节奏,自由把控时长,既能反复多次,也能较快结束,灵活性较强。先秦《礼记》中虽有投壶乐的存谱,但具体的节奏已不可考。而《明乐唱号》中的投壶乐,尚可展现出明代所用的节奏音型,遥感当时之风貌。