全面抗战时期出国留学生群体特征之转变

——基于战时留学生数据库的比较分析*

杨 莉

(上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海 200240)

全面抗战时期(1937—1945年)的留学教育,是中国留学史上充满矛盾、转折与突破的独特现象。深受战争影响,1937年后的留学与1937年前的出国热潮形成鲜明对比,彼时留学人数不多,海外学子纷纷回国共赴国难,学人称这段时期的留学运动为“断裂期”。[1]从留学人数不多的角度来看,“断裂期”似有一定的道理,但若转换视角,深入到这一时期的留学生群体本身,或从长期的留学历史演变脉络来看,“断裂期”这一概念仍有讨论的空间:首先,1937—1945年的留学教育并非一成不变,而是以1943年为界,前后呈现出两个明显不同的阶段;其次,相较于抗战以前半个多世纪的近代留学历史,这一阶段国民政府通过取消各省遣派资格、统一公费、自费考试等方式,实现了中央政府完全管控留学教育的新阶段,可谓是近代留学史上未有之大变革。

全面抗战时期的留学教育,学界关注相对有限。1995年王奇生《留学与救国——抗战时期海外学人群像》[2]一书出版后,相关的研究陆续出现。孔繁岭、周棉、魏善玲等人探讨了战时留学教育的概况与留学政策;[3]魏善玲、杨晓等人探讨了汪伪政权辖下的留日生情况;[4]周棉、徐吉、贾辰飞等人进行了一些个案研究。[5]这些成果推动了这一时期留学教育研究的深入与发展。尽管如此,当前研究仍存在重视政策描述,忽略学人本身;样本量少,甚至以偏概全等不足。因此,深化这一时期的留学教育研究,依然很有必要。

自2019年起,香港科技大学李中清——康文林研究团队在“民国大学生数据库”基础上,继续构建“中国近代留学生数据库”,①参见https://www.shss.ust.hk/lee-campbell-group/projects/china-university-student-dataset-cusd-project/。通过收集大批量留学生个人档案与名册资料,运用电子化处理方法,为近代留学生的深入研究奠定了重要基础。根据中国第二历史档案馆藏的留学生名册、调查表等,以及《中国留学生大辞典》、《旅美中国同人录》等出版物,②资料来源:1.《留学生名册》,南京国民政府教育部档案五-15343,中国第二历史档案馆藏(下文引用该档案全案,简称教育部档案,省略馆藏地);2.《历年选派或自费在外留学生状况调查表及有关函件》,教育部档案五-15349(1);3.《第一届自费留学人员考试及格名单》,教育部档案五-15321;4.《教育部一九四四年选派英美公费研究生实习生名册》,教育部档案五-15389;5.周棉主编:《中国留学生大辞典》,南京大学出版社,1999年;6.王德林等主编:《中华留学名人辞典》,东北师范大学出版社,1992年;7.李喜所主编:《中国留学通史 民国卷》,广东教育出版社,2010年;8.刘真主编:《留学教育:中国留学教育史料》,台湾编译馆,1980年;9.华美协进社:《旅美中国同人录》,1945年;10.马圣祖主编:《历年出国/回国科技人员总览(1840—1949)》,社会科学文献出版社,2007年;等等。笔者将其中抗战时期留学人员加以提取并进行信息补充,构建起1937—1945年“战时留学生数据库”。数据库中该时期所有留学生的个人历史资料,为揭示隐藏在“大人口”下留学生群体的结构差异与演变过程提供了依据。

根据数据库资料,笔者把全面抗战时期的留学教育,以1943年第一届自费考试为节点,分为前后两个阶段:1943年前自费生无需考试,1943年后所有留学生一律需通过考试选拔。前一阶段(1937—1943年)出国总计958人,后一阶段(1944—1945年)计672人,另有23人出国时间不详。除数据库外,战时国际国内形势、留学政策以及经济资助等宏观因素,也影响了留学数量、人选与发展方向。任何“远离时代背景、远离群体背景的单兵作战”[6]都很难持久,结合宏观框架与微观个体资料,用长时段演变的眼光而非静态描述视角,才能更好地理解全面抗战时期留学生群体特征的变化。本文在“战时留学生数据库”资料基础上,利用量化史学的方法,探讨战时出国留学生在1943年前后两个不同阶段的群体特征差异,以期深化这一领域的研究。

一、出国留学政策在1943年前后的变化

全面抗战爆发后,出国留学政策与经费资助情况随战势调整,形成遣派规模“从限制到开放”、选拔方式“化放任为管控”、资助出洋经费“从国外捐资到政府出资”的演变趋势。

(一)“从限制到开放”:1943年前后遣派规模的变化

1937年全面抗战爆发,南京国民政府节节败退,救亡图存成为时代主题。彼时外汇拮据,政府必须优先保证军火购置所需充裕,而留学花费太多,不甚经济,遂逐渐收缩留学规模。1938年《战时各级教育实施方案纲要》出台,要求“派往外国求学学生应以其所研究科目及专题已有相当准备”且“该学科又确为国家所需要者为限”。[7]同年6月,《限制留学暂行办法》出台,规定公私立大学毕业且服务两年以上或专科学校毕业且服务四年以上者才有资格,出国研习科目一律以军、工、理、医各科有关军事、国防者为限。到1939年《修正限制留学暂行办法》颁布,限制政策达到顶点,所有非特准派遣的公费生与请购外汇的自费生全部缓派。由此,1937至1941年间出国留学人数持续走低,分别为366人、92人、65人、86人、57人,[8]先前各部会各省市府及庚款机关定期举行的公费考试屡屡受挫,漫长的抗战岁月里,各省公派几乎完全停止,庚款考试留英举办了四届、留美两届、中法教育基金会三届。直至后期战势好转后,政府才计划大量派遣留学实习生。总之,1943年前留学名额极其稀少,考得“英俊之才,与从前皓首穷经考科举,实在不遑多让”。[9]

1943年国际战势逐渐明朗,反法西斯同盟进入战略反攻阶段。与此同时,国内《留学教育方案》和《三十二年教育部遣派公费留学英美学生计划大纲》出台,前期紧缩政策终结。教育部、经济部、交通部拟定留学实习生派遣草案,“蓝图之宏伟,在中国留学史上可谓前所未有”。[10]然因财政紧绌与国民党政府抢占胜利果实,无暇人才培养,留学计划在实施层面大打折扣:到1945年止,政府公派仅两类:一是原定1943年派遣的1200名在遵令剔除后,实际只派送600名实习考察人员;二是租借法案拨款下的1200名农工矿人员和1000名海军学员。尽管声势浩大的留学计划很快偃旗息鼓,但中央各部派遣人数较前期可谓“突破限制重新开放”。[11]至于自费生,1943年底政府举办第一届自费考试,通过普通科目(外文、国文、三民主义、本国史地)和专门科目的笔试以及在中央图书馆举行的口试,共327人获得自费留学资格,这是前期无法企及的遣送规模。总之,1943年后,政府在培养海外人才时明确“继续派遣留学之必要,不可因抗战而暂停”,且派遣人数必须“倍于平昔”。[12]

(二)“化放任为管控”:1943前后选拔留学方式的转变

抗战时期留学生身份的获得途径、即如何选拔学生出国的问题,在1943年前后也发生了转变,主要由此前的限制出国人数但未统一管理遴选,转化为开放留学的同时加强规范管理,将公私费所有遣派规则全部掌握在中央政府手中。

关于怎样选择留学生,战前南京国民政府以1933年《国外留学规程》为重点,要求留学生在国内须持专科以上学校毕业证书且有一定研究服务经历,公费生“由各省市举行初试,教育部举行复试”,[13]自费生毋需考试,满足留学资格且能承担留学费用者即可出洋成行。1937—1943年,选派规则基本沿用1933年的《国外留学规程》,即公费生考优择录、自费生无需考核。这样,1943年前,持有专科以上学校毕业证书者,在通过竞争激烈、名额稀少的庚款考试选拔后,即可负笈出洋;而自费生在此阶段更加自由,只需确保其留洋期间无须购买外汇,个人或家庭经济资助到位即可,所谓“出洋留学,得洋博士以归,那就完全是钱的力量”,[14]更有甚者,“特殊人物的亲戚儿女,在国内读大学做旁听生的,或是要到国外去换换空气的,便任何时间可以出国”。[15]

这种放任的留学遣派方式,至1943年后发生巨大变化。首先,公费生中政府派遣的官费生迅速增多,选派何人出国学习何科,大多按政府规则而定。无论是政府遣派的留学实习生,还是通过庚款、国外奖学金或租借法案名额的留学生,都要通过考试获得资格。至于自费生,1943年11月《国外留学自费派遣办法》出台,规定每年由教育部举行统一自费生考试,及格发给留学证书。考试科目分笔试与面试,普通科目(外文、国文、三民主义、本国史地)和专门科目均需考察,最后按得分高低进行排名,自此,自费生中“多金而学力不够者,只可望洋兴叹”。[16]

(三)由外国出资到政府资助:1943年前后留学费别的差异

时局动荡下,留学政策的宽严决定了出国机会口径,而在国用不支、民生窘迫时,谁能获得稳定经费也成为留学关键。按经费来源,留学分为公费和自费两种,公费包括中央政府和各部门及各省政府派遣的官费生、庚款基金留学生以及国际组织和国外大学提供奖学金的留学生等。[17]至于自费留学,1943年后,录取者在获得留学证书的同时,也可买到一定数额的官价外汇,解决战初黑市外汇价高、“许多学生就是符合自费留学资格,也没法得到外汇去留学”①“国民党统治区里,政治上专制腐败,经济上通货膨胀愈加严重,1941—1944年间,物价指数增长近37倍。外汇市场上,官价20元法币兑换1美元,黑市则1美元可换200元法币。”参见刘绪贻:《箫声剑影:刘绪贻口述自传》,广西师范大学出版社,2010年,第220页。的难题。

一般认为,受“平时向战时”国家状态转变影响,战初政府限制政策是“对公费和自费留学都开始加以管制”[18]的开端。本研究利用数据库对出国学生进行整体分析时发现,事实并非如此,国家管制留学要晚至1943年后才开始。据数据库统计,1937—1943年共958人出洋,其中公费338人,自费282人,338人经济来源未知;1944—1945年有672人留学,公费304人,自费考试生318人,其他途径自费17人,33人费别未知。由此可见,1943年后,留学群体中公费生比重比前期高出10%,自费也几乎都通过考试选取,前期官僚子女“开后门买官价外汇去美国镀金”[19]之弊得以彻底改变。

除公费自费的差别外,公费项下具体提供资助的机构,1943年前后也有很大区别。1937—1943年和1944—1945年公费留学生所获资助的不同机构分布情况如图1。

由图1可知,1943年前,公费生中庚款占28%,其他国外资助19%,国外资助总计47%,是国内资助总和的两倍有余。国外资助宽裕稳定,张倩仪曾言,“除非公费跟外国政府挂了勾,否则经常受人事或政局影响。”[20]其中庚款之费“最不必操心,公费不继的事绝无仅有”:[21]第五届庚款留美生出洋均坐头等舱,“票价高达500美元”。[22]其他国外机构如哈佛燕京奖学金,“每年1200美元。交学费400元后,所余基本够用”。[23]因此可见,全面抗战爆发之初,留学教育难以为继,外国资本为少量留学生提供了稳定经费支持,一定意义上给国内优秀毕业生远离战火、潜心学术提供了难得的机会。由于出资机构多为国外资本,留学生的选拔其实很难完全按政府规则而定。如先前政策要求赴外学生需以军工理医为限,但仍有哈佛燕京资助周一良赴美学习比较文学、庚款留英生许烺光深造人类学等。且这些并非独例,1943年前,公费生习文法商教者达19%,超一半都是国外资助。公费尚且如此,自费更难控制。据黎锦扬回忆,其赴哥伦比亚大学研究比较文学时,仅依大哥黎锦熙(时任北平师范大学文学院院长)安排,用20∶1的官价换了3000美金,就登上威尔逊总统号轮船。①参见黎锦扬:《跃登百老汇:黎锦扬自传》,黄山书社,2008年,第95~97页。1943年前,这样的自费生约占总数三分之一。因此,全面抗战爆发之初,限制留学只是一种“少派”或“不派”的被动约束,政府全面管控要从1943年开放留学开始。

1943年后,政府资助留学迅速增多,占同时期公费的52%,庚款与其他国外资助仅占20%,国内资本资助为国外的2.8倍。国家资助中,“原先各省派遣留学生的权力被取消” ,[24]官费生多是经济部、交通部、农林部考选的工矿、交通、农业实习生,他们赴美国工厂或高校进行一两年的考察学习,每月“有100美元的生活补贴”,[25]但无学生签证、也未获高校研究生身份,作为政府短期培养战后科技人才的特殊留学方式,实习生们只可说获得走出国门学习的机会,若想继续求取学位,待实习期满后,以半工半读方式在美国大学继续求学。不过,1943年后的官费留学,在人选资格、学习科目、留学时长等方面,均按国家需求安排;自费生留学也要在规定的学科名额里进行考试。此前机关团体遣派各自为政、有钱人自由兑外币赴洋镀金的局面得到控制,留学教育开启由国家全面管控的新阶段。这样,留学生群体的结构特征,无论是出国前的资格获得,还是出国后的研习发展,都发生了巨大变化,1943年前后的留学生群体已不可混为一谈。

二、出国前的资格获得:1943年前后留学生个人条件之变化

战时留学以1943年为分水岭,政府在制度设计与经济资助上加强了控制。在遣派标准转变的影响下,谁能获得留学资格、求学后又如何发展等问题,从留学生的角度,表现为出洋学生在获取留学生身份时,其个人资质如国内学历、地理来源、家长职业分布等,这些特征在1943年前后也呈现出群体性差异。

(一)文化资本:留学生来源学校的变化

由表1可知,出国学生中除104人国内学校不详外,1373人来自民国公私立综合大学,169人毕业于独立学院或专科学校,7人仅有中学学历。1943年前,出国学生最多的三校是燕京、清华和交大,1943年后,出国学生最多的三校让位于中央大学、西南联大和金陵大学。

表1 1943年前后留学生国内就读学校的分布情况 (单位:人)

从学校性质比较,前期燕京、圣约翰、金大等教会学校,几与国立大学平分秋色。燕京留学生超过清华、中央等校。但从费别考量,燕京得公费者27人,不及清华(36人)与中央(30人),且由国外资助最多,庚款仅4人。简言之,1943年前,教会学校留学人数虽多,但公费并不突出,且多由国外机构赞助。这是因为教会学校与西方联系密切,“沾了近水楼台的知识启蒙好处” 。[26]

至于清华、中央等国立学校,公费生比例要高于教会,且拿下更多庚款留学资格。①据“战时留学生数据库”统计,1943年前出国的96名庚款生中清华23人、中央14人、交大8人、北大6人,其余学校不超过5人。1943年后,主要毕业学校除金陵大学外都是国立大学。金陵大学留学生多,并不是因为教会学校的因素,而是其农学院在全国首屈一指。由此可见,彼时教会学校遣派优势消失,留学生多来自国立大学。事实上,近代“学生心目中最希望投考的大学是中央大学、清华大学、上海交通大学和北京大学等一流国立大学”,[27]这批学生先前就经过一轮竞争筛选,专业的学识、超凡的能力、坚韧的个性与良好的英语能力,让其再一次在留学考试中脱颖而出赴外学习,不负社会“希望国家资财(不论公费自费)使其耗用得有贷价”[28]的期许。

(二)地缘优势:留学生籍贯来源的变化

1943年前后,留学生地理来源分布情况亦有很大变化(见表2)。1943年前,留学生多来自江苏(包括上海)、广东、浙江、福建四省,占比60%;1943年后,除江浙外,其余主要省份留学人数相差无几,四川、湖南、云南在40~50人,福建、安徽、湖北、广东在30~40人。自晚清始,凭借沿海贸易和侨商资本,粤闽侨乡在近代留学中独占鳌头;科举革废至民国建立后,出洋留学成为仕途捷径,江浙地区遂异军突起。至20世纪30年代末40年代初,由于遴选方式无异,苏、粤、浙、闽仍是主要留学省份。值得注意的是,无论政府遣派、庚款考选或其他支持,江浙都是获公费资格最多的省份,而粤闽受政府资助的并不多,往往是因其得天独厚的华侨资源而获得更多国外支持。[29]1943年后,所有留学生的派遣,都由教育部统一考试,粤闽地区优势随之弱化。总之,战时留学生的籍贯来源,从原先集中在东南沿海与江浙一带,转变为以江浙为中心、内陆地区与战时退守的西南地区留洋人数相对均衡这一局面,一定程度缓解了“与科举时代相比,近代留学生的省级分布更加参差悬殊”[30]的地理分布不均状态。

表2 1943年前后留学生的籍贯来源分布情况 (单位:人)

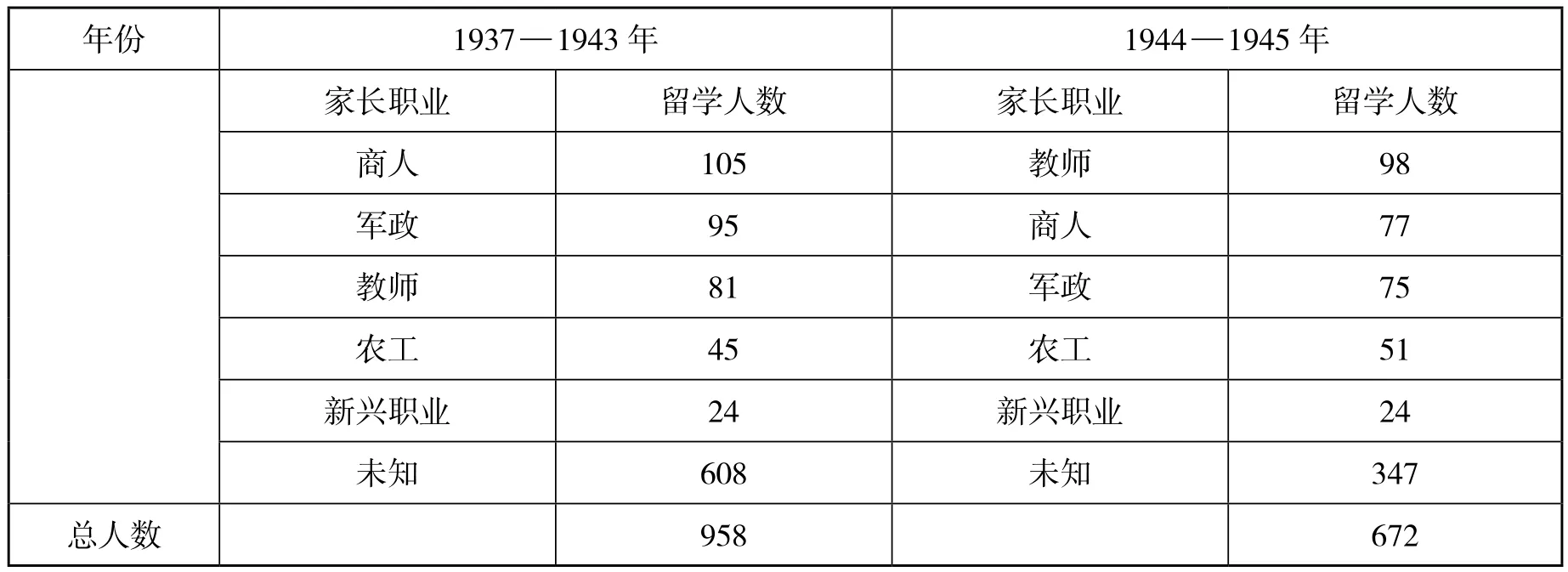

(三)家庭出身:留学生家长职业的变化

经济条件是留学生出洋难以绕开的关键因素。留学花费高昂一说,胡适在20世纪初便提及,“以吾一年留学之费,可养八人在上海读书之资”。[31]到1937年,欧美求学平均每年需国币三四千元,①据1937年教育部规定的出国留学公费标准:赴英国每年每人3960元,德国4578元,法国3888元,比利时4320元,意大利4000元,丹麦3960元,荷兰3960元,美国4935.6元,加拿大4935.6元。参见《出国留学费标准》,《商务月刊》1937年第12期。本国大学生每年三四百元,[32]留学花费为国内求学十倍有余,故留学生来自社会优势家庭为难免之事。笔者将“战时留学生数据库”与李中清——康文林团队构建的“民国大学生数据库”②“民国大学生数据库”是李中清——康文林研究团队自主构建和自行研究的,2010年以来由南京大学历史学院梁晨教授主导,截至2020年1月,已经涵盖民国时期全国共34所专科以上学校学生信息,计有136,220名学生的165,981条个人信息。进行数据连接,该数据库依赖的学籍卡资料包含学生亲写的父母职业信息,通过数据追踪可获部分留学生的家庭出身情况。研究共得677名留学生家长信息,其中1943年前有350人,1943年后有325人,2人年份不详。如表3示,出身商人、军政、教师、新兴职业等优势家庭的学生有579人,占所有已知的83%,高于国内大学里军政商专家庭出身学生。③根据梁晨等《江山代有才人出——中国教育精英的来源与转变(1865—2014)》可知,出身军人、公务人员、商人、专业人士家庭的大学生总占比为76.07%。参见梁晨、董浩、任韵竹、李中清:《江山代有才人出——中国教育精英的来源与转变(1865—2014)》,《社会学研究》2017年第3期。且1943年前后家长职业也有很大不同:1943年前,出身于商人与军政家庭的留学生要多于教师家庭;1943年后,教师子女一跃成为留学最多的群体,且三分之一来自教授家庭。由此可见,统一考试后,那些拥有较高文化资本,特别是教授子女更能崭露头角,文化资本优势超过商政家庭的经济政治资本。此外,家境清苦的农工子弟在留学生中也少量存在,且后期人数更多(前期农工家庭占已知13%,后期增至16%),这是因为后期公费名额变多,自费也有官价外汇,一定程度减轻了赴外留学的经济压力。即使有刘绪贻般清贫子弟,在考得自费名额后虽难筹取经费,但也不想放弃这个机会,设法联系政府或社会予以资助。[33]

表3 1943年前后留学生的家长职业分布情况 (单位:人)

综上所述,1943年前,公费以国外资助为多,自费镀金相对自由,留学生主要来自江浙粤闽的商政家庭,教会与国立大学留学生旗鼓相当。1943年后,在国家管控与统一考选下,留学生多来自拥有文化资本的江浙地区、教师教授家庭与数一数二的国立大学。政府控制选拔不仅提升了留学生的个人资质与知识水平,也彻底改变前一阶段留学生的整体结构,使其呈现出前后截然不同的群体特征。

三、研习与发展:1943年前后留学生出国之后情况的变化

留学生在获得留学资格后,需选择包括研习学科、留学国与国外学校在内的求学发展方向。1943年前后,留学生的留学国家、入读大学与学习科目也都发生了很大变化。

(一)学习科目的变化

政府对留学学科的要求,1943年前是“军工理医为限”,1943年后则变成“文理兼顾、以理为主”。1943年前,《修正限制留学暂行办法》规定出洋学生“以研习军、工、理、医,有关军事国防,为目前急切需要者为限”,[34]体现出国家对实用型技术人才的强烈需求。1943年后,学科限制有所放宽,出洋所学不必限于军工理医,“文法人才,并不较理工人才为轻”。[35]实施层面上,尽管各部遴选实习生仍以技术工科为培养重点,①《教育部选派公费出国研究实习员生办法草案》规定学科分配上工科330名、理科200名、医药卫生科120名、农科50名;《经济部选派国外工矿实习人员办法》要求实习“以技术工作为主,以工业管理为辅”;《交通部派遣国外学习生办法草案》规定实习项目为铁道、公路、电信、航运等部门。参见李喜所主编:《中国留学通史 民国卷》,第259~260页。但自费考试生文理比例参半,“实科(理、工、农、医等科)占60%,文科(包括文、法、商、教育等科)占40%。”[36]在研习学科层面,受当局提倡与爱国主义感召,所学科目普遍为国家亟需之工、理、医科,但尚存部分求学文法者,分布在1943年前后公自费不同群体里,具有讨论价值。现将数据库中留学科目按理、工、农、医、文、法、商、教分为八类,制作为图2。

据统计,战时留学生习工科人数最多,占三分之一强;其次为农科,计190人。二者相加,就占已知学科的一半,足见国家意志对留学生所习科目的影响。此外,同属实科的理、医也占一定比例,理工农医约为文科的2.3倍。以1943年分界,前一阶段实科约为文科的2.2倍,文科类留学生,尤其是法科仍占不小比例,这与政府要求的“以军工理医为限”存在出入;相反,文理兼容的后一阶段,实科为文科的2.4倍,实科占比甚至高于前一阶段。由此可见,留学生实际所学与政策要求存有一定程度相悖,这是因为战争前期政府忙于军政,除大方向限制留学外,很难对各种留学方式加以干涉。[37]于是,在庚款、教会或其他机构支持下,以及在自购外汇的群体中,前一阶段文法商教生有28%之多。

留学学科不仅受国家意志影响,也与资助机构息息相关,公费与自费、国内外不同机构支持的留学生在学科上都有区别,详见图3。

1943年前,公费生中理工约为文法的3.9倍,自费则为1.8倍;1943年后,理工为文法的13.8倍,自费则文理相当。因此可知:第一,公费生习理工农医普遍多于文法商教,且后期趋势更加明显。受战时环境影响,“国内对于农工等技术方面的人才,大概很需要,文法等科的人才,需要的程度,比较不十分急切。”[38]而国外资助所习更加多元,庚款有15%的文法名额,国外大学奖学金、哈佛燕京基金等,也都支持中国学生学习理工以外的科目。在公费多由国外资助的1943年前,文科生有65人,除资助未详外,83%由国外资助;与之相反,1943年后,各部官费生几乎全习理工农医,文科生仅占所有公费生的6%。第二,自费生习实科者始终不甚突出,1943年前文理科比为4∶7,1943年后为1∶1。究其原因,1943年前,自费生相比学科而言,外汇成最大障碍,官员亲贵子弟更有机会获官价外汇,由于自备资斧,所习内容自然不受约束,以留学生个人心念为向;而第一届自费考试举办以后,政府开始介入自费生的学习内容,在考前就规定了具体留学科目(实科35学门,文科26学门),为培养战后各种人才铺路。

(二)留学国家与入读大学的变化

1943年前,留学生赴美最多(638人),英、德、加、法、比次之。还有初未留美、后转美者43名,同样情况英国亦有8例。1943年后,学生更集中于美英两国,672人中606人曾赴美研习,71人赴英,5人同时有两国求学经历。留学国家的选择与学术中心变迁息息相关,美国学术革命使其在“1930年代后迅速崛起,取代德国成为世界高教与科研中心”,[39]涌现诸多知名学府,校内图书设备齐全,学者教授聚集。且彼时美国经济与军事亦有优势,在欧洲各国疲于战争之际,其资本国力都有极大富余。因此,战时向美求学成为潮流。至于英国,尽管经济有不振之势,但其学术依然以不容忽视的力量影响世界,如培根科学方法、牛顿地心吸力、达尔文种源论等,吸引知识分子渡洋向学。且战时庚款留英弦歌未辍,支持相当比例的中国学生公费研习。此外,留学国家的选择还受特殊因素影响:如1939年第七届庚款留英的24名学生受欧战影响,转赴英国自治领地加拿大学习;再如抗战后期反法西斯同盟建立,也是学生集中美英的重要缘故。

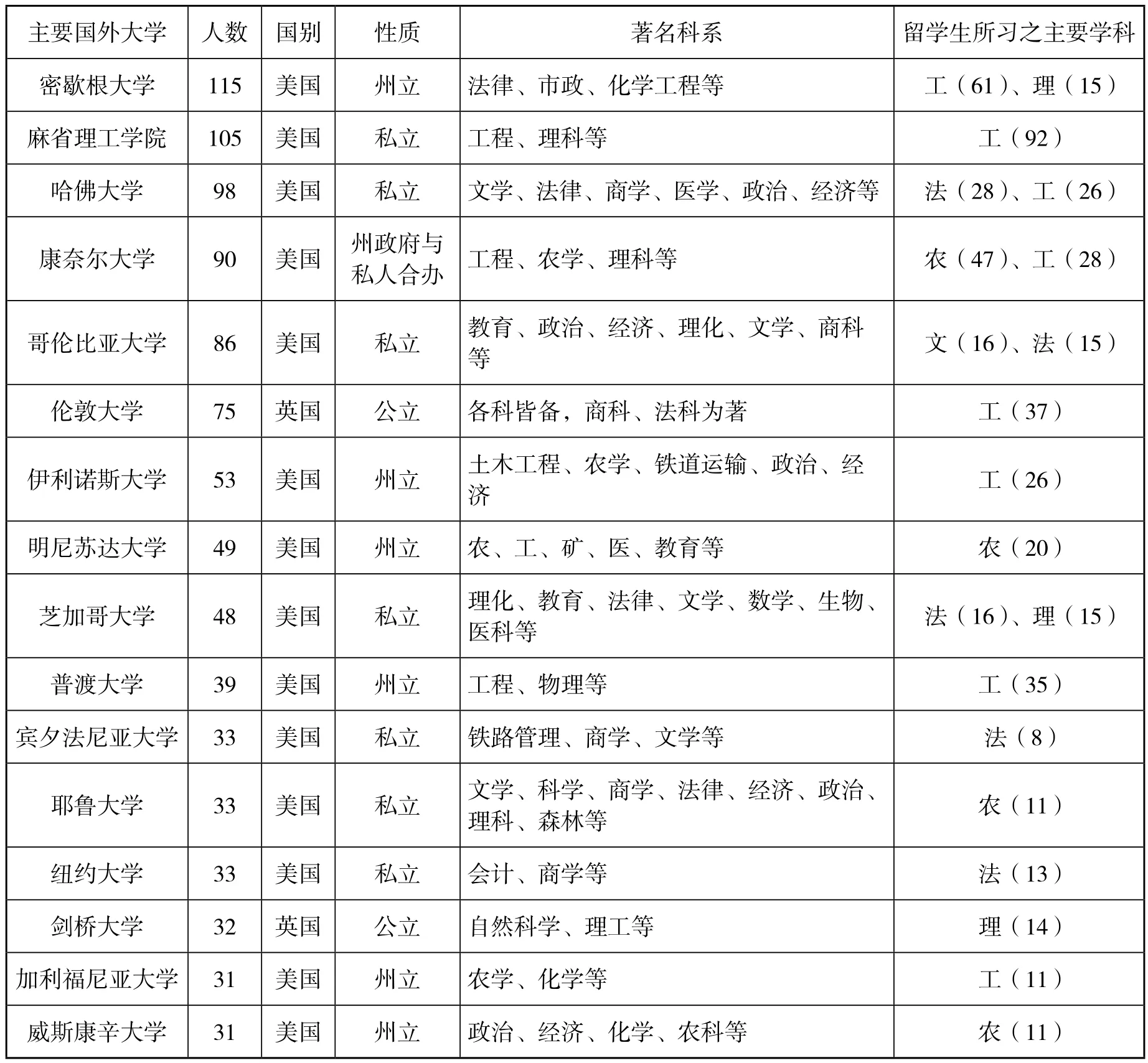

在国外大学的选择上,留学生往往考虑学科因素,如康奈尔农学院,哥伦比亚教育学院,牛津重文,剑桥偏理等,都影响学生对学校的选择。此外,大学环境、入学资格、学杂费等,亦是左右选择的重要因素。现将数据库中留学生留学的主要国家与大学统计如表4。

表4 1937—1945年留学生求学的主要国家与大学 (单位:人)

总体观之,主要留学国家为英美两国;留学大学中,美国占14所,英国仅伦敦、剑桥两所。美国学校按性质分,私立、州立参半,私立基本集中在东岸,州立更多聚集于中西部。所有学校中,密歇根、麻省理工、哈佛、康奈尔、哥伦比亚人数最多,约占三分之一。其中密歇根大学排名第一,作为中西部州立大学,该校学科齐全、理工特色明显,是继麻省理工后中国工科生就读最多的学校。州立大学学杂费低,哈佛、麻省理工学费每年约600美金,而州立“每年学费大都在百元上下”。[40]除密歇根外,另外四所都是东岸私立大学。其中,麻省理工与哈佛位于文化城市波士顿,两校毗邻,学生可共享设备与资源。麻省理工专门训练科学工程人才,校内实验室与机件仪器完备合时,中国学生“一天到晚不在课堂就在实验室”。[41]与麻省理工相异,哈佛文理兼优,法、商、医学尤为著名,作为历史悠久的老牌名校,“哈佛推行的是‘精英’教育,除强调名师执教外,还鼓励学生研修”。[42]康奈尔与哥伦比亚大学设在美国最大城市纽约,康奈尔地处小城伊萨卡,“有农学院、兽医学院这些‘赠地大学’的标记,所以农科在美国很有声望”。[43]留学此校的中国学生一半都研学农科。哥伦比亚大学以文教见长,1909至1929年毕业于该校的中国学士、硕士、博士共177名,其中不乏陶行知、蒋梦麟、郭秉文、张伯苓、胡适等教育家与大学校长。[44]哥大在中国留学界、尤其是文教生中久负盛名。

留英生多就读伦敦大学、剑桥大学与牛津大学(伦敦75人、剑桥32人、牛津16人)。伦敦大学政治经济与帝国理工最为闻名,该校地处政治金融中心,城内图书馆与大英博物馆均可嘉惠此校。此外伦敦大学比牛津、剑桥考核标准更低、花销更少,故学生更多留此。牛津、剑桥作为英国古老名校,是英才培养集中地,牛津“偏于古代文学及音乐”,[45]剑桥更重自然科学与理工。抗战之时,我国鼓励发展理工实科,剑桥学生是牛津的两倍。二校入学要求极高,凡求学位者,需通过英文、数学、物理、化学、作文及历史等考试,每年费用亦比伦敦、爱丁堡等多出50至100英镑。[46]

留学生受经费、学科影响,1943年前多在麻省理工(73人)、密歇根(72人)、哈佛(67人)、哥大(60人)研习,1943年后则在康奈尔(53人)、密歇根(42人)与伊利诺斯(32人)研习。从学校性质考虑,1943年前人数最多的四所除密歇根外,均为私立大学,此时庚款与国外资助多,自费生中商政子弟亦占优,他们足以支付私立学校费用。这种现象至1943年后发生转变,排名前三的大学几乎都是州立学校,这是因为政府资助不多,半工半读的求学方式,使得他们多选择州立大学。从学科角度分析,1943年前,排名最前的麻省理工与密歇根,学生多习自然科学与工程。排名次之的哈佛与哥大则不然,哈佛中国学生中法科生最多,文比理多出7人;哥大文比理多出24人。从中可见,1943年前,留学生小范围集中在文法著名的国外学校里。1943年后,人数最多的康奈尔、密歇根与伊利诺斯都是农工学校,康奈尔农工生占96%、密歇根76%、伊利诺斯66%。与之相对应,1943年后,国民政府将农工人才视作培养重点,工农科州立大学成为留学生的最多选择。

(三)学位获得情况的变化

受战争与外汇影响,全面抗战时期,留学生多入研究院所,“积三四年之工夫”或“酌量延长”,[47]得国外认可的硕博士高级学位。据统计,1943年前,出国学生得博士学位者316人、硕士207人,学士42人,5人得工程师学位;1943年后,博士168人,硕士150人,学士2人。①7名博士出国年份不详。前一阶段高级学位率、尤其是获得博士率高于后一阶段。而在各类政府、机构与个人资助中,庚款生获得硕博学位比例最高(87%),国外资助次之(83%),政府资助最低(36%)。学位获得除与个人追求与能力有关外,主要受研习时长影响。一般留学生在美国大学研究部习一年半至两年可得硕士学位,再三四年可得博士学位;在英国求学,伦敦、剑桥、牛津三校,五至六年方可得博士学位,倘入爱丁堡及苏格兰各大学,四或五年即可得博士学位。[48]统计可知,战时留学生中通过自费、庚款及国外支持的大多在外学习三至五年,亦有不少六至十年,而政府官费生一般只学习一至两年。1943年后,政府虽资助了大量学生出国,但一年或两年的短期考察,使得培养的硕博士学术人才数难以与1943年前匹敌。

四、结语

自近代留学潮始,留学生研究就是引人关注的显学课题。然而,全面抗战时期的留学教育,因出国人数较少而鲜受关注,甚至被定义为不甚重要的留学“断裂期”。不过,出国留学生人数虽少,是否就意味着断裂,仍有讨论之空间。近代留学之研究,不应局限于出国人数的多寡上,更应关注留学生群体的知识与阅历及其群体被政府与时代看重的身份与责任上。本文从留学生的资质与培养结果、国家遣派方式与管理层面分析,发现全面抗战期间,虽战火纷扰,但国民政府却在此时前所未有地把所有留学派遣完全掌握在手中,此为近代留学史上从未有过的变化。

留学政策和经济资助对留学生的选拔、遣送及日后发展影响巨大。1943年前,政府限制留学,出国学生多来自与西方联系密切的教会大学、粤闽地区及资本雄厚的商政家庭,由于自备资斧或国外支持,前期学生所习不完全以军理工医为限,出国后由于经费宽裕,多择私立学校研习,三五年后多半学生获得硕博士学位。1943年后,教育部统一考选留学生,拥有文化实力的江浙地区、教师教授家庭与一流国立大学学生获得更多留学名额。在制度管控下,近九成公费生学习理工农医,康奈尔、密歇根、伊利诺斯等校聚集了当时最多的中国学生。然而,由于官费实习以短期考察为目的,往往仅留学一至两年,硕博士比例较前期为低。

战乱烽火中留学海外的中国学子学成归国后,恰逢中华人民共和国甫建,国防、工业、科技等领域亟需人才,由于该群体研习理工科者众且直入研究院深造者多,回国后他们更多进入教研机构,为国家科研事业添砖加瓦。据统计,留学生回国后在教育机构或研究所就业的占比最高,占回国学生的四分之三;而参与行政工作的仅有6%上下,这与晚清“学而优则仕”和“南京政府成立后,其上层基本为归国留学生所占据”[49]截然不同,标志着20世纪三四十年代培养的留学生在定位上与此前不同,改变了以往中国人求学海外不为学术、而为“医国”的既定印象。在学术创造的盛年之际,他们凭借先前向欧美先进国家讨教的高深学问与技术,有机会有能力成长为新中国各行各业的带头人。钱三强、张昌绍、钱伟长、孟少农、黄家驷等战时留学生,在新中国成立后都成长为基础研究与应用研究的领军人才。在群体层面,战时数以千计的留学生中,其后入选象征科学技术最高学术荣誉的中国科学院院士者就有100余人。简而言之,战时留学生在抗战的特殊背景下,从“医治中国”和“救亡中国”中来,却在日后走出了一条坚定服膺于科研与学术的“建设中国”之路。以全面抗战时期的留学为转折,晚清民国士绅阶层和知识分子舍我其谁的求学救国使命,逐渐转移到纯粹的学术层面,在科研与育人岗位上为国家为民族贡献着智慧与忠荩。

[注释]

[1][7][18][24][35][36]李喜所主编:《中国留学通史 民国卷》,广州:广东教育出版社,2010年,第281、253、253、261、256、261 页。

[2]王奇生:《留学与救国——抗战时期海外学人群像》,桂林:广西师范大学出版社,1995年。

[3]孔繁岭:《抗战时期的中国留学教育》,《抗日战争研究》2005年第3期;周棉:《抗日战争期间中国留学生群体的分化》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2016年第5期;魏善玲:《统制留学:全面抗战时期国民政府对留学教育的管控》,《湖北社会科学》2020年第9期;等等。

[4]魏善玲:《抗战时期东北沦陷区留日学生群体的结构分析》,《山西农业大学学报(社会科学版)》2016年第1期;杨晓:《全面抗战时期中国人留学日本考略》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2017年第6期;等等。

[5]周棉、李冲:《抗战时期广西公费留学研究》,《民国档案》2010年第1期;徐吉、周棉:《留学归国人员与战时重工业发展——以资源委员会为中心》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4期;周棉、贾辰飞:《抗战时期国立西北工学院参加清华大学留美公费生招考情况研究》,《江苏大学学报(社会科学版)》2018年第2期;等等。

[6]王伟:《中国近代留洋法学博士考1905—1950》,上海:上海人民出版社,2011年,第451页。

[8]《抗战前后历年度出国留学生之留学国别表》,中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编 教育(一),南京:江苏古籍出版社,1997年,第892~893页。

[9][20][21][26]张倩仪:《大留学潮:记动荡时代的逐梦青春》,北京:北京联合出版公司,2016年,第48、43、96、62~63 页。

[10]王奇生:《留学与救国——抗战时期海外学人群像》,第242页。

[11]余子侠:《民族危机下的教育应对》,武汉:华中师范大学出版社,2008年,第235页。

[12]《教育文化小组审查“向盟国借用专门人才及派遣留学生方案”的意见及留学计划草案提高国内学生外国语程度及改进大学科学教育方案》,教育部档案五-15278。

[13][16]《第一届自费留学考试报告及自费留学考试及格名单(附第一届自费同学会呈请备案函)》,教育部档案五-15322。

[14]禾山:《科学与人生科学与民族之解放》,《申报》1939年7月26日。

[15]《各地人员申请自费出国留学致教育部信函》,教育部档案五-15291(3)。

[17]刘海峰等:《中国考试发展史》,武汉:华中师范大学出版社,2002年,第279页。

[19][33]刘绪贻:《箫声剑影:刘绪贻口述自传》,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第220页。

[22]武汉地方志办公室:《张培刚传》,武汉:华中科技大学出版社,2016年,第46页。

[23]周一良:《毕竟是书生》,天津:天津人民出版社,2016年,第36页。

[25]田永秀、王安平:《做一辈子研究生:林为干传》,北京:中国科学技术出版社,2013年,第40页。

[27]梁晨、任韵竹、王雨前、李中清:《民国上海地区高校生源量化刍议》,《历史研究》2017年第3期。

[28]《各地人员申请自费出国留学致教育部信函》,教育部档案五-15291(1)。

[29]马至融、裴艳、姜清波、焦鹏:《广东留学史》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第160页。

[30][32]王奇生:《中国留学生的历史轨迹》,武汉:湖北教育出版社,1992年,第167、170页。

[31]胡适:《非留学篇》,刘琅、桂苓主编:《大学的精神》,北京:中国友谊出版公司,2004年,第14页。

[34]刘真主编:《留学教育:中国留学教育史料》(四),第1992页。

[37]陈果夫:《中国教育改革之途径》,南京:正中书局,1944年,第21页。

[38]叶心安、许晚成:《留学各国指导》,上海:上海编译社,1937年,第17页。

[39]叶隽:《异文化博弈:中国现代留欧学人与西学东渐》,北京:北京大学出版社,2009年,总序第2页。

[40]刘志宏:《赴美留学指导》,第67页。

[41][42][43][44]程新国:《庚款留学百年》,上海:东方出版中心,2005年,第127、121、93、119页。

[45]吴德寅:《留学指南》,寰球中国学生会编:《留学指南 寰球中国学生会特刊》,第1页。

[46][48]叶心安、许晚成:《留学各国指导》,第78和89页、第80~81页。

[47]缪培基:《由北平到伦敦》,寰球中国学生会编:《留学指南 寰球中国学生会特刊》,第16页。

[49]周棉等编:《留学生群体与民国的社会发展》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第712页。