老年家庭照护对女性工作参与的影响

徐景龙,陈 功

(北京大学 人口研究所,北京 100871)

一、研究背景

我国已经进入老龄化社会,尽管老龄化率不是世界最高的,但老年人口规模大且增长速度快。根据第七次全国人口普查数据,截至2020年底我国65岁及以上老年人口为1.91亿人。随着老年人口持续增加,失能、部分失能老年人口的数量也快速增长。按照2016年世界卫生组织的预测,30年后,我国失能和部分失能的老年人将突破6 600万人。失能和部分失能的老人需要长期照护,随着这部分人口的增长,长期照护的需求也必然增加。如何更好地满足老年人的长期照护需求,将是今后政府、社会及家庭必须面对并亟待解决的问题。

长期照护分为由专业机构提供的正式照护和由亲属、朋友及邻里等提供的非正式照护。国内外研究表明,正式照护不能完全代替非正式照护,家庭照护依然是我国老年人照护的首选[1-4]。老年家庭照护存在隐性成本也就是机会成本,即对照护者工作的影响[5]。照护者因为照护家中失能或部分失能的老人,会出现抑制工作参与意愿、减少工作时间、降低工作质量等情况,导致收入减少。

老年家庭照护需要照护者投入大量的时间和精力,对照护者的工作、生活、生理和心理健康等产生影响。如果不给予照护者一定的帮助支持,将降低老年家庭照护的质量,引起代际矛盾,影响家庭和社会的和谐。老年家庭照护者通常是被照护者的亲属或朋友,其中女性家庭成员是主要的照护者[6]。作为老年家庭照护的主要提供者,女性在各方面受到的影响更大。因此需要制定相关政策,帮助女性在照护、生活及工作中取得平衡。为老年家庭照护者提供必要的社会支持,不仅可以提升老年人的生活质量和健康水平,还能缓解政府财政支出压力[7]。相较于发达国家,我国关于老年家庭照护对女性工作参与影响的研究并不多。本文使用家庭生产理论及利他主义理论,利用中国营养调查研究数据,探讨老年家庭照护对我国女性工作参与的影响,以期为制定相应的支持政策提供依据。

二、文献综述

关于老年家庭照护对照护者工作的影响,存在不同的说法。一种认为提供照护的家庭成员为了照顾老人不得不减少就业时间;而另一种则认为提供照护的家庭成员会增加就业时间,以获取更多的收入,支付照护老人的费用或者购买正式照护服务。在国外的一些研究中,这两种假设被称为老年照护的替代效应(Substituion Effect)和收入效应(Income Effect)。替代效应是指照护者因为照护老年人而挤占了工作时间,导致工作时间减少;收入效应是指为了避免因退出劳动力市场而出现的收入损失、为了支付照护老人费用或购买正式照护服务,提供照护的家庭成员更倾向于增加工作时间[8-9]。

美国学者最早关注老年家庭照护对子女就业的影响[10-11]。Stone等利用美国国家非正式照护者1982年调查数据(NICS)研究家庭照护对女性就业的影响,结果发现家庭照护对女性就业影响非常显著[12]。Boaz等利用美国国家长期护理1982年调查数据(NLTCS)研究发现,老年家庭照护和子女就业呈显著的负相关关系[13]。Spitze等利用访谈数据进行研究,并没有发现家庭照料会影响子女就业[14]。Mclanahan利用美国国家家庭和居住调查数据(NSFH)研究非正式照护对劳动力市场的影响,发现家庭照料显著降低了子女就业倾向[15]。Carmichael等分析1998年英国普通家庭调查数据(GHS)发现,每周照料老人时间低于10小时的子女就业倾向更高,而每周照料老人时间高于10小时的子女就业意愿显著下降[16]。Lilly等分析加拿大普通社会2002年调查数据(GSS)发现,照料老人与子女就业呈显著负相关关系[17]。

上述研究都将家庭照护看作外生变量,忽视了家庭照护与就业之间的内生性,因此存在一定的缺陷。内生性是指老年家庭照护与照护者就业之间存在反向因果关系,一方面老年家庭照护可能影响提供者的就业,另一方面个人也有可能因为找不到工作而不得不把更多的时间投入到家庭照护中。内生性会对研究结果造成影响,Heitmueller利用英国家庭调查数据研究发现,不考虑内生性问题会低估家庭照护对就业的影响[18]。Casado和Bolin的研究也得出了相同的结论[19-20]。陈璐等利用2011年中国健康与营养调查数据(CHNS)同样发现,忽略内生性将低估家庭照护对就业的影响[6]。

自Wolf和Stern以后,学者们开始用严谨的统计方法解决老年照护和就业之间的内生性问题[21-22]。一些学者选择父母年龄、父母健康状况、父母是否有照护需求、父母是否健在以及兄弟姐妹数量等作为变量,利用两阶段最小二乘法解决内生性问题[18,20-21,23-30]。Johnson和Sasso通过随机效应联系方程研究家庭照护和就业的关系[31]。Casado利用动态面板固定效应分析,对开始和结束家庭照护对就业及工作时间的影响进行研究[19]。马炎、李龙利用倾向值加权的方法处理内生性问题[32]。

控制内生性后,Wolf等学者利用美国国家家庭调查(NSFH)1987—1988年数据研究发现,已婚女性家庭照护和就业之间呈负相关关系,但统计上不显著;Ettner利用美国国家家庭和居住调查数据(NSFH)研究发现,与父母同住的女性家庭照护和就业之间显著负相关[24];Carmichael利用1990年英国综合家庭调查数据进行研究,发现家庭照护对男女照护者的就业都有负面影响,对女性的影响更大[16];Bolin等使用2004 年欧洲健康、年龄及退休数据(SHARE)研究家庭照护和子女就业的关系,发现二者呈显著的负相关关系[20]。

国内对妇女和家庭照护之间关系的研究相对较少。蒋承、赵晓军利用中国老年人健康长寿跟踪调查数据(CLHLS)2005年子女配对数据,研究老年家庭照护和子女就业的关系,发现家庭照护对子女就业有显著的负向影响[26];刘岚等使用中国健康与营养调查数据(CHNS)考察家庭照护和农村已婚妇女劳动时间分配的关系[27];黄枫利用中国健康与营养调查数据(CHNS)研究发现,与父母公婆同住的城镇女性,家庭照护使其就业率下降21.5%[28];范红丽等利用2009年中国健康与营养调查数据(CHNS)研究发现,老年照护对女性就业存在替代效应,对就业有负面影响[30];陈璐等利用1991—2011年中国健康与营养调查数据(CHNS)实证检验了为父母公婆提供家庭照护对女性就业的影响,结果显示老年家庭照护对女性劳动力供给有抑制作用[6]。

三、研究设计

1. 模型与方法

和主流劳动力供给理论一样,女性劳动力供给理论的研究也经历了从个体劳动力供给理论到家庭劳动力供给理论的发展和演变。Killingsworth和Heckman指出,严格来说并没有专门针对女性的劳动力供给理论,任何一个理论如果适用于女性,也必然适用于男性,只是一些模型更适合研究女性样本[33]。Mincer认为,在研究女性劳动力供给时,应该考虑女性在家庭分工中的角色,因此进一步区分非市场工作时间十分必要,非市场工作时间包含闲暇时间和家庭生产时间[34]。对于已婚女性而言,家庭生产主要就是婚后各类家务劳动以及照护老人、子女等,家庭效用最大化受时间、购买的商品和家庭生产函数影响。针对家庭效用函数,Becker提出了利他主义模型[35-37]。该模型认为家庭是由一个利他的家长和一群自私但理性的孩子构成,家长充分关心其他家庭成员并将资源转移给他们,家长效用函数反映了对其他家庭成员福利的关心程度。

本文利用家庭生产理论和利他主义模型,通过多元logistic回归分析探讨老年照护对女性工作参与的影响,模型如下:

P(y1i=1|CGi,Xci,Xhi)=F(β0+β1CGi+β2Xci+β3Xhi+εi)

其中y1i代表第i个女性是否参加工作,如果工作取值为1,否则为0;CGi是老年家庭照护,当老年家庭照护为离散变量时,提供照护取值为1,否则为0,当老年家庭照护为连续变量时,则为提供老年家庭照护的时间;Xci表示第i个女性的人口特征;Xhi表示第i个女性的家庭特征;i代表不同个体;F(·)为logistic分布的累计函数。

如前所述,内生性是指家庭照护与照护者就业之间存在反向因果关系,一方面家庭照护可能影响照护者的就业,另一方面个人也会因找不到工作而把更多的时间投入到家庭照护中。本文通过样本的筛选解决内生性问题, CHNS的调查问卷中有“你为什么没有工作?”这个问题,其中有“正在找工作”这一选项。选择这一答案的样本,即为目前找不到工作而不得不留在家中照护老人的女性,去掉这部分样本后,内生性问题就得到了很好的解决。

2.数据和变量

本文所用数据均取自“中国健康与营养调查”(CHNS)。该调查是由美国北卡罗莱纳大学人口中心会同中国疾病预防控制中心下属营养与健康所联合执行,先后启动了十轮调查。1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年在我国的辽宁、黑龙江等9个省份展开,2011年以后在原有省份的基础上又增加了北京、上海和重庆3个直辖市,2015年又新增了陕西、云南和浙江3省。本文使用的是2015年CHNS数据,研究涉及的老年家庭照护相关变量均来自“52岁以下已婚女性与父母关系的补充调查”,样本为18~52岁的已婚女性,共2 930个。去除父母公婆没有一人在世和残疾的样本702个,去除因正在找工作而没有就业的样本和年龄太小无法工作的样本160个,最终选定样本2 068个,其中参加工作的女性为1 419个,不参加工作的女性为649个。

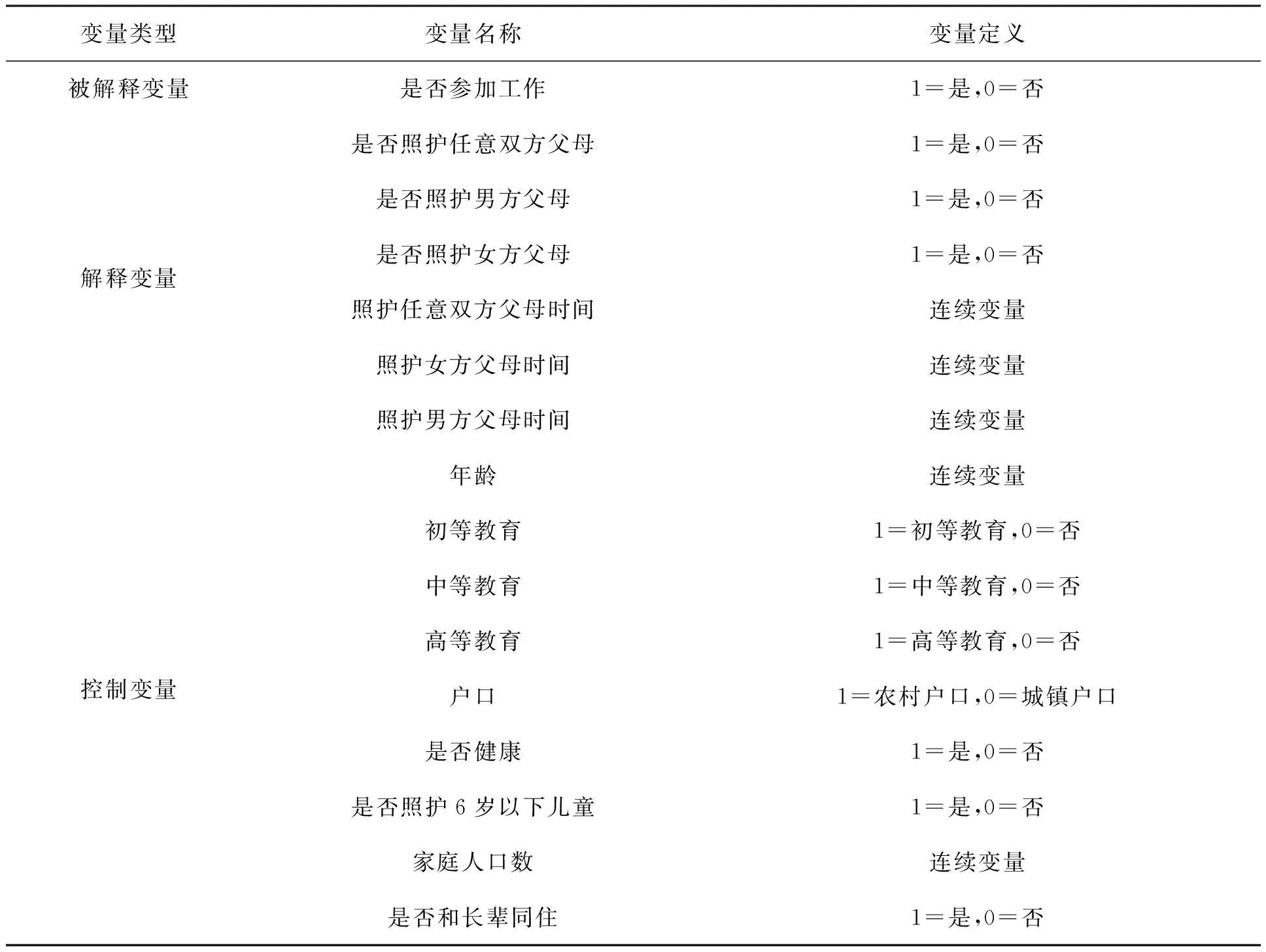

被解释变量为是否参加工作,对应的问题是“你现在有工作吗?”,赋值1=是,0=否。解释变量为是否照护任意双方父母,通过调查问卷中对“上周,你照顾过他/她的起居,陪他/她出去买过东西吗?”这一问题的回答来考察,如果照护母亲、父亲、婆婆和公公中的任何一位,视为提供家庭老年照护。赋值1=是,0=否。解释变量包括是否照护任意双方父母、是否照护男方父母、是否照护女方父母、照护任意双方父母时间、照护男方父母时间及照护女方父母时间。控制变量分个体因素和家庭因素两部分。个体因素包括样本的年龄、学历、户口、健康状况等,家庭因素包括是否照顾6岁以下儿童、家庭人口数、是否和长辈同住等。变量的具体定义见表1。

表1 变量名称及定义

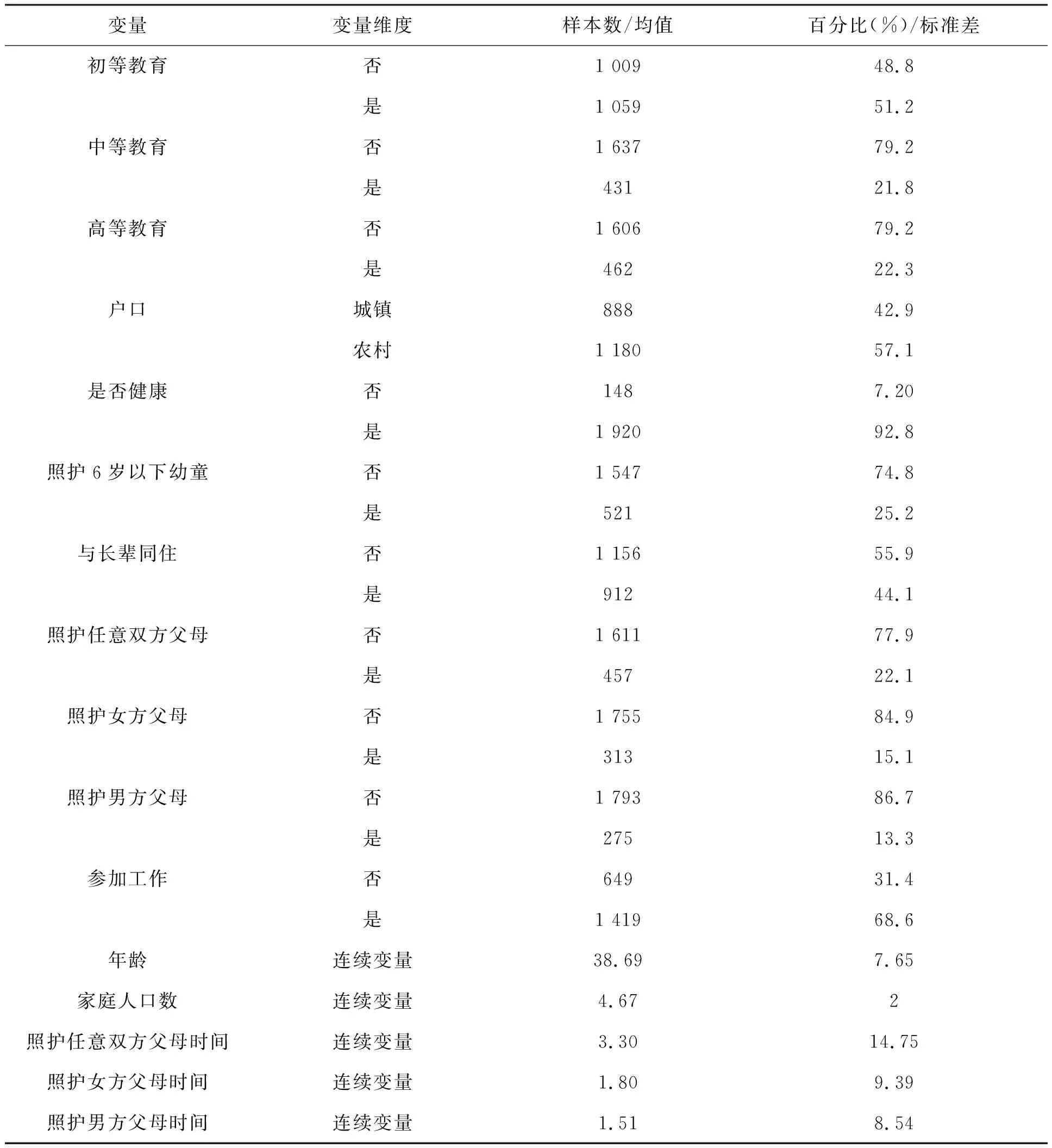

表2给出了变量的描述性统计。样本平均年龄38.69岁,参加工作的女性占68.6%,城镇女性占42.9%,51.2%的样本只接受过初等教育。有25.2%的女性照看6岁以下幼童,大部分女性健康状况良好且不与长辈同住。有22.1%的女性提供了老年家庭照护,其中15.1%的女性为女方父母提供过照护,13.3%的女性为男方父母提供过照护,照看女方父母的比例更高。每周照护任意双方父母的时间均值为3.30小时, 照护女方父母的时间均值为1.80小时,照护男方父母的时间均值为1.51小时,女性照护自己父母的平均时间要大于照顾公婆的平均时间。

表2 变量描述性统计

四、实证结果与分析

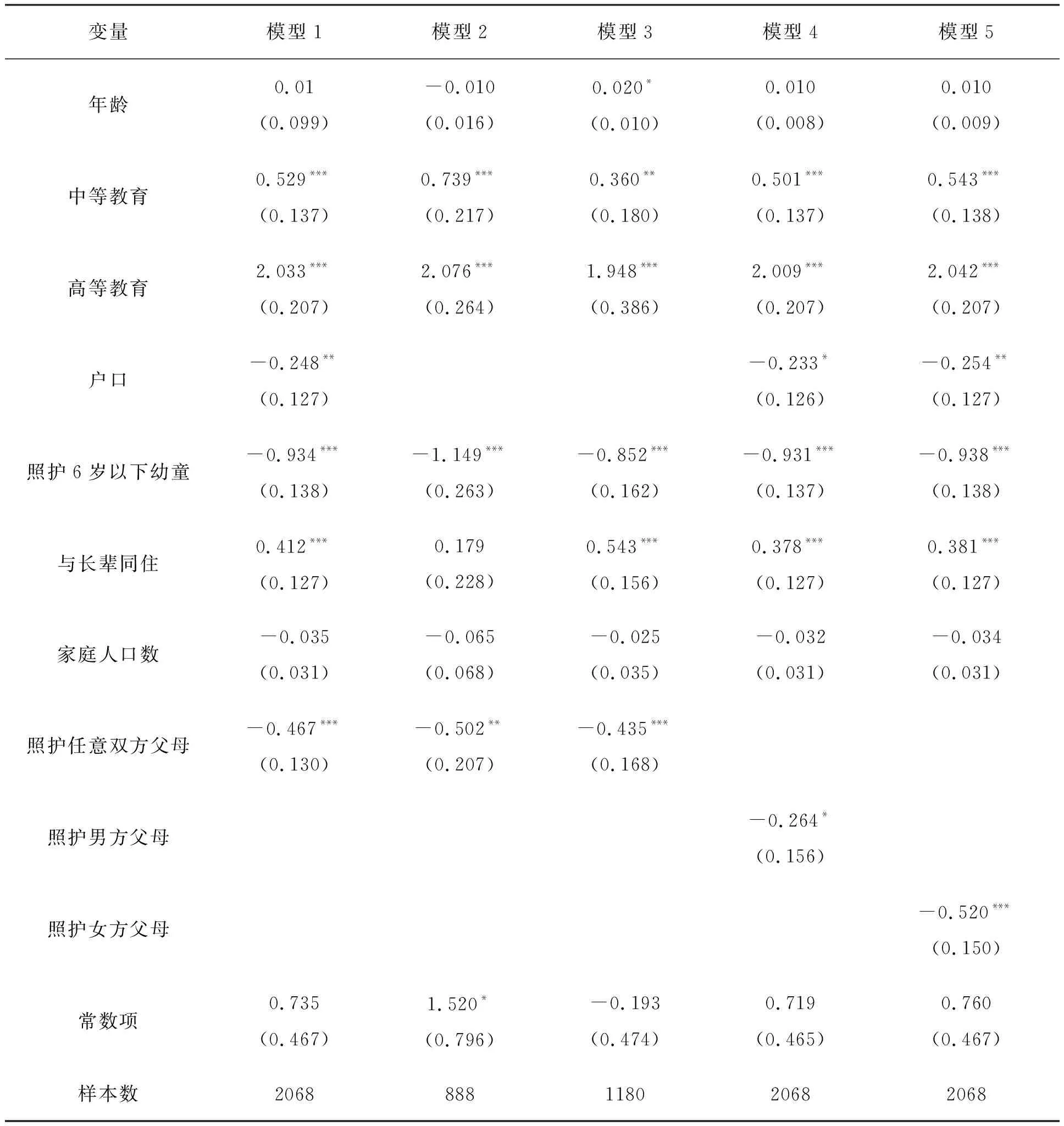

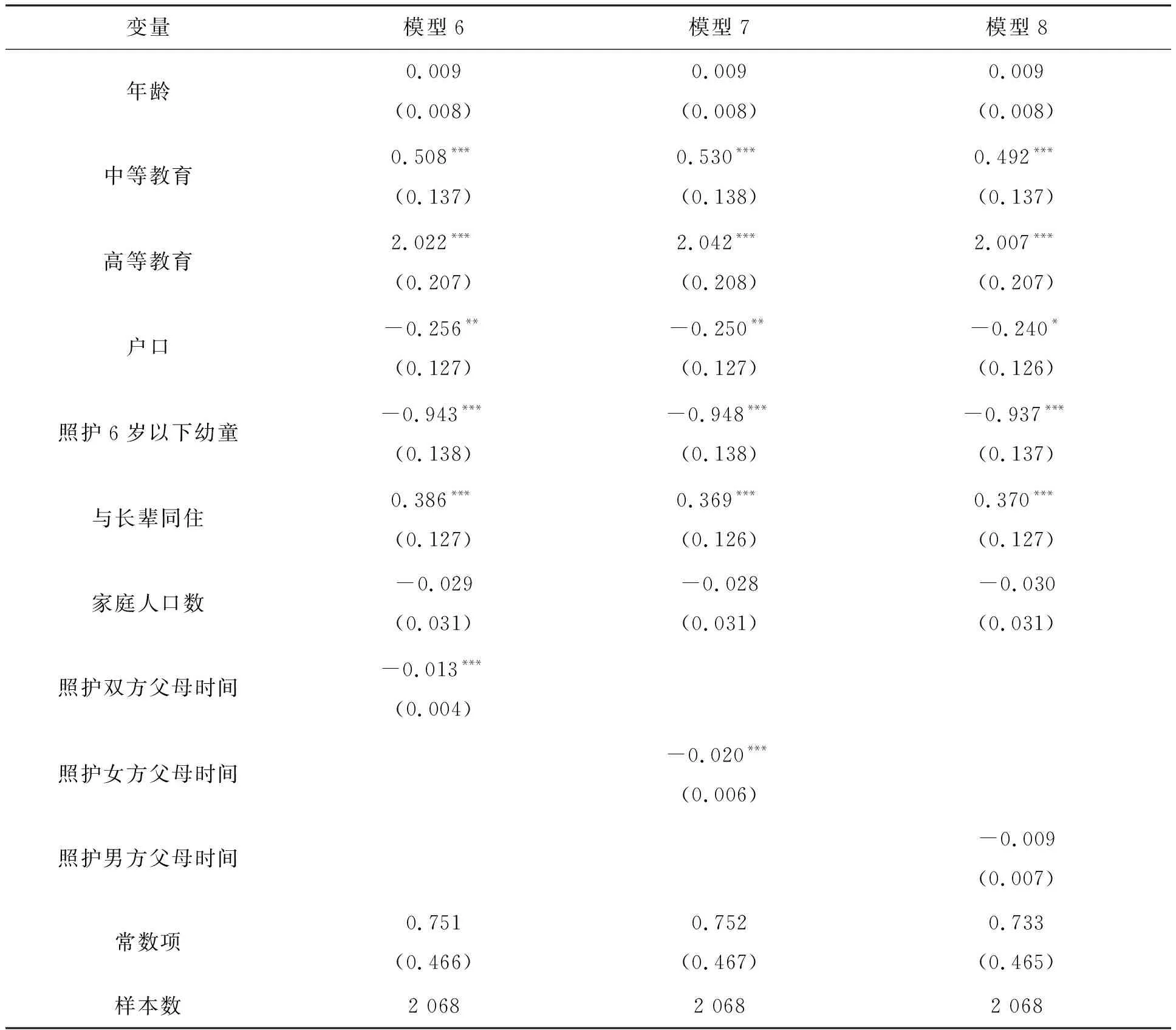

表3和表4分别展示了老年家庭照护及老年家庭照护时间对女性工作参与的影响。

表3 老年家庭照护对女性工作参与的影响

表4 老年家庭照护时间对女性工作参与的影响

1.老年家庭照护对女性工作参与的影响

表3中模型1~5选取的解释变量为离散型,模型1的结果显示老年家庭照护与女性就业之间存在显著的负向关系。提供老年家庭照护的女性,参加工作的概率是不提供老年家庭照护女性的0.627倍(OR=0.627,95%CI:0.486~0.808)。女性在工作、闲暇以及老年家庭照护之间分配时间资源,老年家庭照护作为一种家庭生产,当其边际效用大于工作的边际效用时,女性会增加老年照护的时间,而减少工作时间。模型1的结论与国内外大多数学者的研究结果一致,认为老年照护降低了女性的工作参与概率。回归结果还表明学历高、户籍为城镇及与长辈同住的女性参加工作的可能性更大,同时照护6岁以下幼童会降低女性的工作意愿。

2.老年家庭照护对城镇和农村女性工作参与的影响

模型2和模型3对提供照护的女性进行了分类,区分为城镇女性和乡村女性,分别考察老年家庭照护对不同区域女性工作参与的影响。模型2结果显示老年家庭照护降低城镇女性工作意愿,提供老年家庭照护的城镇女性参加工作的概率是不提供老年家庭照护女性的0.605倍(OR=0.605,95%CI:0.403~0.908)。模型3结果显示老年家庭照护同样降低了农村女性的工作意愿,提供老年家庭照护的农村女性参加工作的概率是不提供老年家庭照护女性的0.647倍(OR=0.647,95%CI:0.466~0.899)。从模型1到模型3可以看出,对老年家庭照护者按户籍进行区分后,表现出了和总体相同的趋势,不管是城镇女性还是乡村女性,提供老年家庭照护都会对女性的工作产生负向影响。

3.不同照护对象对女性工作参与的影响

模型4和模型5将照护对象进行了区分,分析照护男方父母和照护女方父母对女性工作参与的影响。结果显示照护男方父母对女性工作参与的影响不显著,而照护女方父母则显著影响女性的工作参与。从检验结果来看,为男方父母提供照护的女性,参加工作的概率是不提供照护女性的0.768倍(OR=0.768,95%CI:0.566~1.042),而为女方父母提供照护的女性参加工作的概率则是不提供照护女性的0.595倍(OR=0.595,95%CI:0.443~0.798)。不管是照护男方父母还是照护女方父母,老年家庭照护都会降低女性的工作意愿,其中照护女方父母对女性工作参与的影响更大。

4.老年家庭照护时间对女性工作参与的影响

表4中模型6~8选取的解释变量为老年家庭照护的时间,模型6的结果显示,随着照护时间的增长,女性参加工作的意愿下降,这和范红丽、刘璐等学者的研究结论相符。具体而言,提供老年家庭照护的时间每增加一小时,女性参加工作的概率为原来的0.988倍(OR=0.988,95%CI:0.980~ 0.996)。当照护时间较短时,对工作的影响有限,而随着照护时间的增加和强度增大,其对女性工作参与的影响越来越大。老年家庭照护的时间越长,挤占工作的时间就越多,当老年家庭照护的边际效用大于工作的边际效用时,女性会持续增加照护的时间而减少工作时间,直至退出劳动力市场。

5.照护不同对象时间对女性工作参与的影响

模型7和模型8对照护对象进行了区分,模型7研究照护女方父母时间对女性工作参与的影响,而模型8研究照护男方父母时间对女性工作参与的影响。模型7结果显示,照护女方父母时间的增加会降低女性工作参与意愿,为女方父母提供的老年家庭照护每增加一小时,女性参加工作的概率为原来的0.980倍(OR=0.980,95%CI:0.968~0.992),女性愿意为照护自己的父母而减少工作时间。模型8结果显示,为男方父母提供照护的时间和女性工作参与没有显著关系。相对于照护公婆,女性更可能会为了照顾自己的父母而放弃或减少工作。

五、结论与政策建议

本文利用中国营养和健康调查2015年数据,在控制女性个体因素和家庭因素的基础上,利用多元统计方法分析提供老年家庭照护对女性工作参与的影响。回归结果表明,提供照护女性参加工作的概率是不提供照护女性的0.627倍。按户籍划分样本后,城镇女性为0.605倍,农村女性为0.647倍。按照护对象划分,为男方父母提供照护的女性参加工作的概率是不提供照护女性的0.768倍,为女方父母提供照护的女性参加工作的概率是不提供照护女性的0.595倍。随着照护时间的增加,女性参加工作的概率减少。为女方父母提供照护的时间每增加一小时,女性参加工作的概率为原来的0.98倍,而为男方父母提供照护的时间和女性工作参与之间没有显著关系。总之,老年家庭照护对女性工作参与产生负面影响,其中照护女方父母对女性工作参与的影响更大。

针对老年家庭照护对女性工作参与的负面影响,国家应该加大对照护者的支持力度,制定完善的养老政策和劳动力政策,帮助女性在老年家庭照护和工作之间取得平衡。一是借鉴国外做法,给家庭照护者直接发放津贴或提供社会保障、税收等方面的优惠政策,同时尽快建立喘息服务制度,缓解照护者的压力,鼓励企业为家庭照护者提供兼职机会。二是发挥我国社区工作的优势,在社区成立各种综合性机构,打破家庭和专业服务机构、医护人员之间的壁垒,为老年家庭照护提供间接支持。此外还要充分考虑其他可能影响女性工作的因素,如女性自身工作能力、收入水平、多孩政策的影响等,这也是下一步研究的方向。