重庆市县域生态文明建设与城镇化耦合协调分析

祁鹏卫,张贤

(1.四川省林业和草原调查规划院,四川 成都 610081;2.中国地震局成都青藏高原地震研究所(中国地震科学实验场成都基地),四川 成都 610041)

生态文明建设和城镇化均是人类文明进步的重要标志之一,两者的耦合协调状况直接体现区域社会的文明程度[1-3]。我国生态文明建设自2007年党的十七大首次提出,到党的十八大纳入社会主义建设“五位一体”总体布局,其地位更加突出、内涵也更加丰富[4]。党的十九大关于生态文明建设的重要论述,更是把生态文明建设提升到了前所未有的战略高度,凸显了我国新时期、新形势下生态文明建设的重要性、必要性和紧迫性[5]。同时,我国已步入城镇化快速发展时期,而生态风险与资源环境约束给传统城镇化带来的压力越来越明显[6]。因此,全面推进新型城镇化,走城镇化与生态文明协调发展之路,成为新时期我国“建设美丽中国”“实现中华民族永续发展”的重要目标与核心要义[7]。在此背景下,综合评价区域生态文明建设与城镇化水平,并测度其当前耦合协调状态,逐渐成为一个具有重要理论与实践价值的研究课题。

重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市,区位优势突出,战略地位重要,是我国长江上游生态屏障的重要组成部分[8],也是我国重要生态功能区和生态脆弱区,在我国区域发展格局中占有特殊而重要的地位[9]。重庆市生态文明建设与城镇化及其耦合协调状况不仅关系三峡库区生态安全及后续发展,甚至影响长江中下游沿岸的可持续发展。因此,开展重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调研究,掌握各区县当前生态文明建设与城镇化发展水平,并进一步测度其耦合协调状态,对稳步推进长江经济带建设、优化沿江产业结构和城镇化布局、维护库区及长江生态安全等均具有十分重要的意义[10]。同时,作为典型山地区域,重庆是我国西南地区自然、经济、社会等诸多特征的缩影[11],因此以重庆市为研究对象,对我国其他类似山地区域科学构建空间规划体系,并进一步探索可持续发展路径,具有重要的现实参照意义。

目前,对于生态文明建设与城镇化的研究成果已较为丰富,主要集中在对它们内涵特征的诠释和解读[1,12]、 实践模式的探索和反思[7,13]、评价指标体系的构建和量化[14-15]、旅游经济与生态环境的耦合关系[16-17]、城镇化与生态环境的协调发展[18-20]等方面,但对生态文明建设与城镇化耦合协调的研究还相对较少,虽有少数学者在全国尺度[21]、区域尺度[22-24]、省域尺度[25-26]从不同角度进行了一定研究,但在县域尺度的研究成果还较为缺乏,而县域恰恰是我国推进生态文明建设与新型城镇化进程的微观主体和关键环节。基于此,本研究以重庆市38个区县为基本评价单元,在参考《国家生态文明建设示范县指标(2017年修订)》《国家新型城镇化发展规划(2014—2020年)》,并借鉴相关研究成果的基础 上[20,23,27],科学构建生态文明建设与城镇化评价指标体系,选取2006年和2016年两个时间断面,运用综合评价模型、耦合协调度模型及相对发展度模型[21-22,28],评价重庆市县域生态文明建设与城镇化水平,并测度其当前耦合协调状态。同时,运用ArcGIS10.8软件对评价结果进行空间可视化,进一步分析重庆市县域生态文明建设与城镇化及其耦合协调状态的空间特征,以为重庆市及西南山地其他区域推进生态文明建设、实施新型城镇化战略等制定发展政策提供一定的决策参考。

1 研究区概况

重庆市地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,东邻湖北、湖南,南靠贵州,西接四川,北连陕西,地理范围为105°11′~110°11′E、28°10′~32°13′N,幅员面积8.24×104km2。境内地形复杂多样,以丘陵、山地为主。气候地域差异较大,且立体气候明显,年均温13~19℃,年降水量914~1 844 mm,具有冬暖春早,夏热秋迟,无霜期长等特点。境内江河纵横,地表水资源丰富,主要有长江、嘉陵江、乌江等,其中长江干流自西向东横贯全境,流程长达665 km。植被类型多样,物种资源丰富。2016年年底,全市常住人口3 048.43万人,地区生产总值17 559.25亿元,城镇化率达到62.6%。

2 数据与方法

2.1 指标体系构建

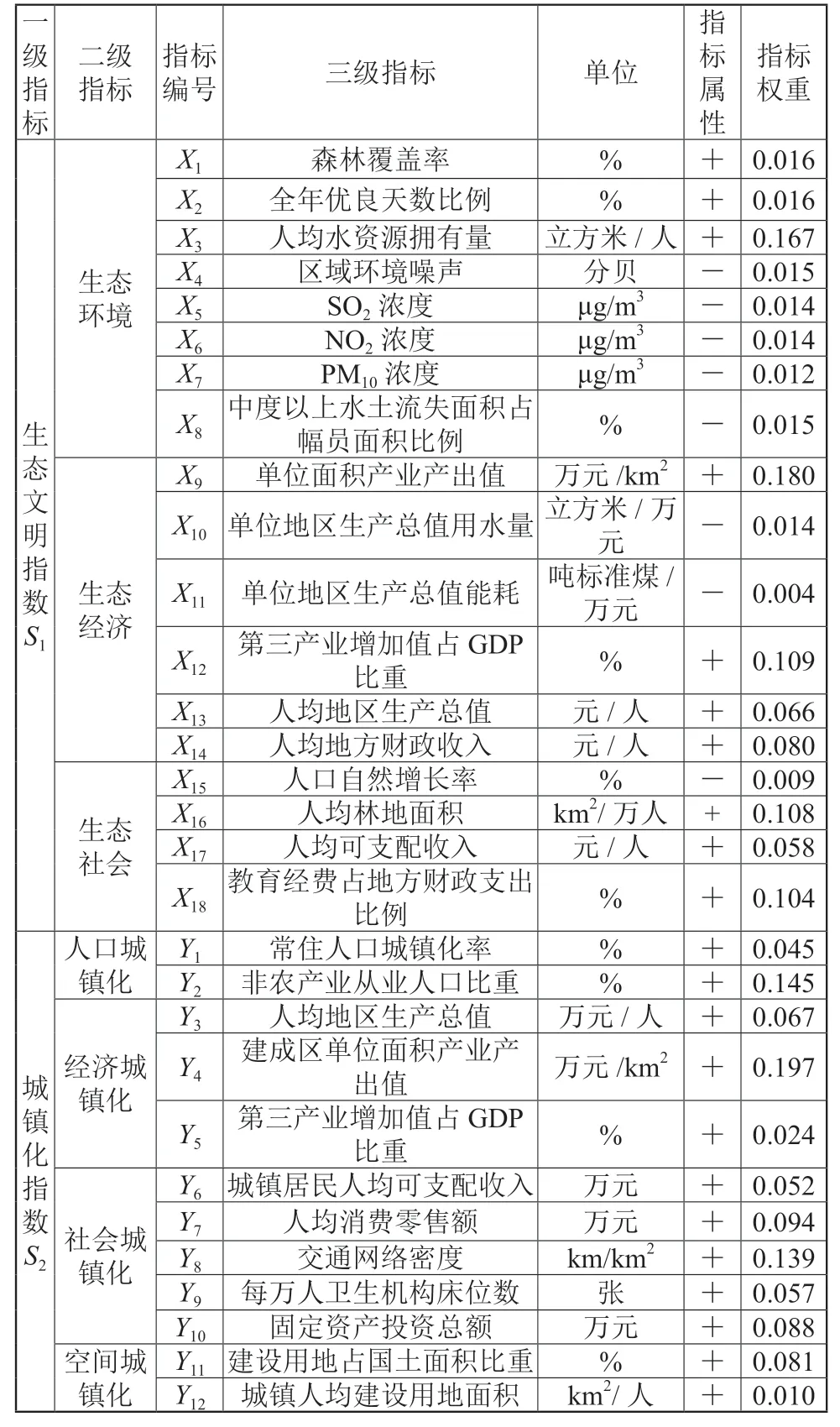

生态文明建设与城镇化是两个复杂的动态过程,科学、全面地构建相应的评价指标体系,是研究其耦合协调关系的基本前提。在本研究中,生态文明建设评价指标体系主要参考《国家生态文明建设示范县指标(2017年修订)》,并借鉴其他已有研究成果[21-24],从生态环境、生态经济、生态社会三个维度选取18项指标进行构建,具体以生态文明指数来表征重庆市各区县生态文明建设水平。城镇化评价指标体系主要参考《国家新型城镇化发展规划(2014—2020年)》中城镇化评价指标,并借鉴其他相关研究成果[21-24],从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、空间城镇化四个维度选取12项指标进行构建,具体以城镇化指数来表征重庆市各区县城镇化水平。同时,考虑指标数据的可获取性、可操作性等因素,最终构建了如表1所示的重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调评价指标体系。

2.2 数据来源

本研究中生态文明指数和城镇化指数各指标数据主要来源于2006年和2016年《重庆统计年鉴》《重庆市环境状况公报》《重庆市水土保持公报》《重庆市水资源公报》《重庆市国民经济和社会发展统计公报》《重庆市森林资源公报》,以及重庆市各区县2006年和2016年《政府工作报告》等。

2.3 研究方法

2.3.1 综合评价模型

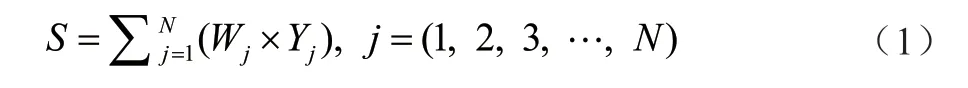

式中:S表示某一区县生态文明建设水平值或城镇化水平值;Wj表示单个评价指标的权重;Yj表示标准化处理后各指标的无量纲值。本研究采用熵权法[23]对各指标赋权重,同时采用极差标准化法对上述指标进行归一化处理,以消除不同量纲数据对综合评价的影响。

2.3.2 耦合协调度模型

耦合为物理学概念,表示两个或两个以上的系统之间相互影响、相互作用的关系。耦合度[21,28]反映两个或多个系统间相互依赖、相互制约的程度。耦合度模型具体公式如下:

表1 重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调评价指标体系

式中:C为某一区县生态文明建设与城镇化发展的耦合度,取值区间为[0,1],C值越大,说明生态文明建设与城镇化发展相互作用越强;S1、S2分别为该区县生态文明建设水平与城镇化发展水平值。

由于耦合度模型描述系统之间相互作用的程度,但不能反映系统是在较高水平上相互促进,还是在较低水平上紧密相连,因此,在耦合度模型基础上进一步构建耦合协调度模型[21,28],其不仅能反映系统之间相互作用的程度,还能体现协调发展的水平。耦合协调度模型具体公式如下:

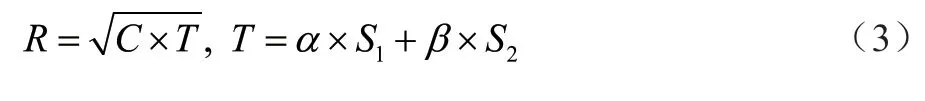

式中:R为耦合协调度;C为耦合度,T为系统间综合协调指数;α、β为待定系数,且α+β=1,在本研究中生态文明建设与城镇化发展相互作用、地位同等,故取α=β=0.5。

2.3.3 相对发展度模型

虽然耦合协调度模型已经反映了生态文明建设与城镇化发展的耦合协调关系,但没有揭示二者间的相对发展程度。为此本研究引入相对发展度模型[21-22],求取生态文明建设与城镇化的相对发展度指数。相对发展度模型具体公式如下:

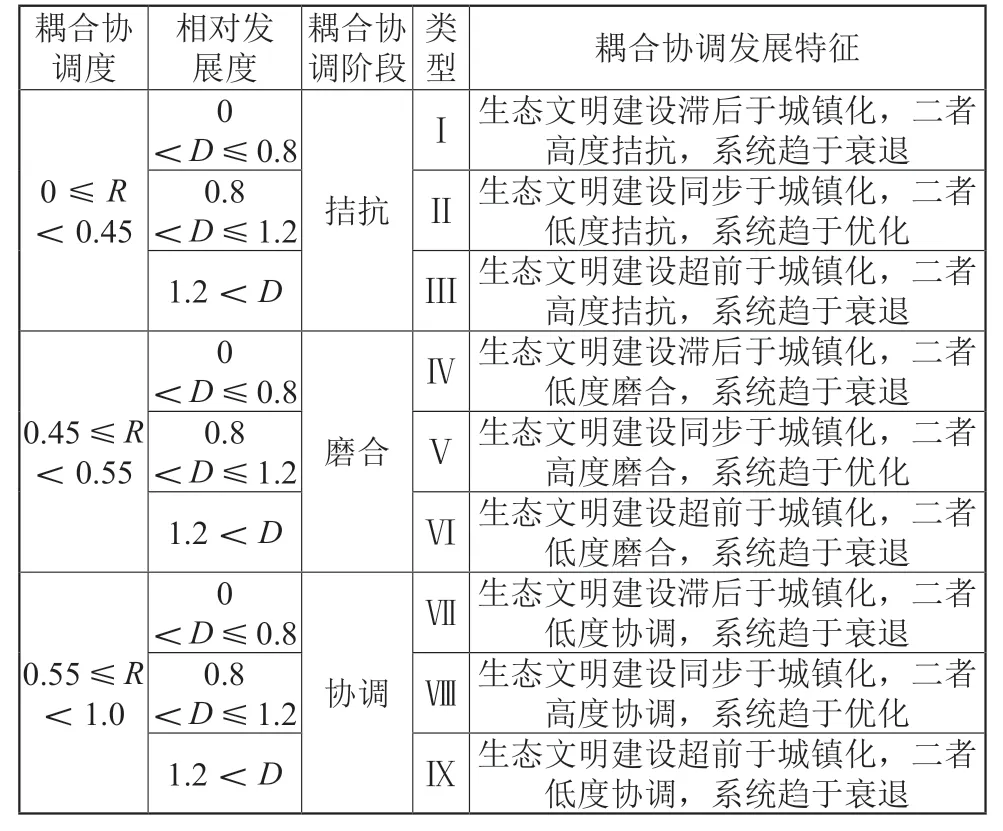

式中:D为相对发展度;S1、S2分别为生态文明建设水平与城镇化水平值。借鉴已有研究成果[21,27],并综合耦合协调度数值及相对发展度数值,对各区县生态文明建设与城镇化的耦合协调阶段及类型进行判定(表2)。

表2 重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调阶段与类型划分标准

3 结果分析

3.1 生态文明建设与城镇化综合水平分析

从生态文明指数(图1、表3)来看,2006年重庆市生态文明建设水平整体偏低,且区域间数值差距较小,处于生态文明建设低水平阶段。2006年各区县生态文明指数平均值为0.161,数值较高的渝中和城口分别为0.239和0.201,数值最低的垫江仅为0.081。2016年重庆市生态文明建设水平整体提高,生态文明建设已初显成效,但区域间数值差距拉大。2016年各区县生态文明指数平均值为0.436,数值较高的渝中和城口分别为0.700和0.696,数值较低的梁平为0.346。从空间特征(图1)来看,2006—2016年,重庆市生态文明建设水平呈“东高西低”的空间格局。由于东部区县地处大巴山区和武陵山区,自然本底条件良好,以及近年来重庆市先后实施了退耕还林、自然保护地、天然林保护等重大生态工程,使生态环境得到较大改善,生态文明建设成效显著,但在生态经济和生态社会的建设方面相对较弱,因此生态文明建设质量还有待提高。

图1 2006年和2016年重庆市各区县生态文明建设评价结果

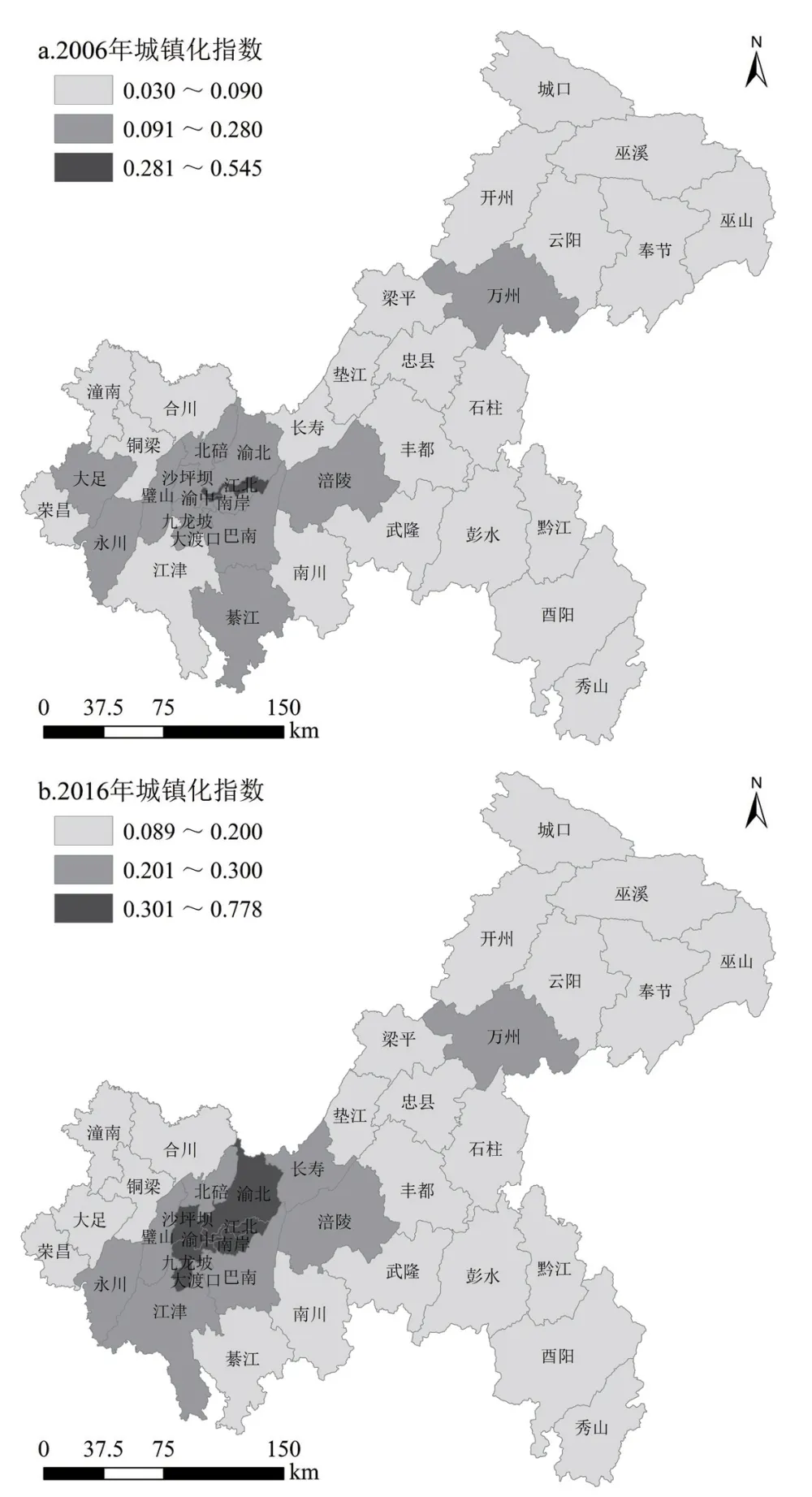

从城镇化指数(图2、表3)来看,2006年重庆市城镇化水平同样较低,但区域间数值差距较大,城镇化发展整体处于起步阶段。2006年各区县城镇化指数平均值为0.108,数值较高的渝中为0.545,数值最低的城口仅为0.033。2016年重庆市城镇化水平整体提高,但各区县增速差异较大,城镇化发展差距进一步扩大。2016年各区县城镇化指数平均值为0.209,数值最高的渝中高达0.778,数值最低的城口仅为0.089。从空间特征(图2)来看,2006—2016年,重庆市城镇化水平呈“西高东低”的空间格局,且高低格局基本稳定。近年来,虽然重庆市城镇化水平整体得到了较大提升,但受地形等自然地理因素的约束,以及区域发展定位的不同,使东西城镇化发展差异明显,并初步形成了以渝中和万州为核心的两个高值区。

图2 2006年和2016年重庆市各区县城镇化评价结果

3.2 生态文明建设与城镇化耦合协调分析

3.2.1 耦合协调阶段分析

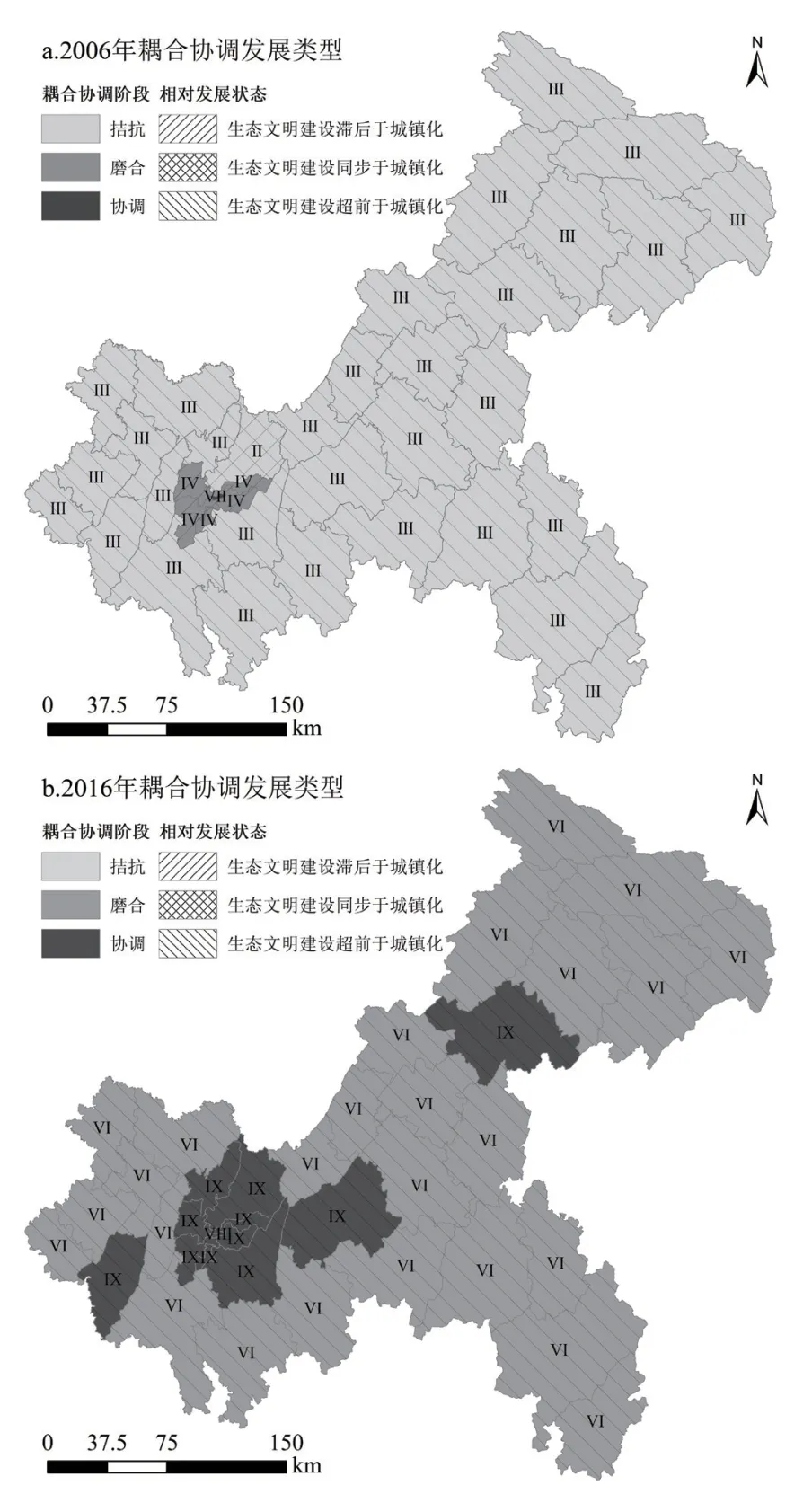

由计算结果(表3、图3)可知,2006年重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调状态整体处于拮抗阶段。全市38个区县中,有32个区县处于拮抗阶段,耦合协调度R∈[0.254,0.414];有5个区县处于磨合阶段,耦合协调度R∈[0.456,0.468];只有渝中1个区县处于协调阶段,耦合协调度R为0.601。表明2006年重庆市大多数区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展水平不佳,两系统各因子在相互作用过程以抑制作用为主。2016年重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调状态得到较大提升,并形成了耦合协调状态处于协调阶段的主城高质量发展区域,以及耦合协调状态处于磨合阶段的其他较大区域。其中,巴南、北碚、大渡口、涪陵、江北、九龙坡、南岸、沙坪坝、万州、永川、渝北、渝中等12个区县处于协调阶段,耦合协调度R∈[0.552,0.859];而其他26个区县处于磨合阶段,耦合协调度R∈[0.464,0.545]。表明2006—2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展水平整体提高,但各区县发展状况差异化明显,两系统各因子间相互促进作用增加,抑制作用减少。

表3 2006和2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调测算结果

3.2.2 耦合协调发展类型分析

为进一步厘清各区县在不同耦合协调阶段(拮抗、磨合、协调)生态文明建设与城镇化的内在联系,运用相对发展度模型对各区县生态文明建设与城镇化相对发展状态进行分析,并根据不同耦合协调发展特征(表2),将重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展类型分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ共9个具体类型(表3、图3)。

从相对发展整体状态来看,2006—2016年重庆市生态文明建设整体超前于城镇化,但各区县形成原因差异较大。地处重庆市东北部的城口、巫溪等大巴山边缘各区县和地处重庆市东南部的武隆、石柱等武陵山边缘各区县,由于良好的自然本底条件,其森林覆盖率、人均水资源拥有量、人均林地面积等指标数值较大,生态文明建设水平相对较高。而此区域城镇化水平虽然得到不断提升,但受自然地理因素约束,城镇空间扩张受阻,人口城镇化滞后、人均地区生产总值较低,使城镇化始终滞后于生态文明建设。而地处重庆市主城区及其周边区域的沙坪坝、大渡口、璧山等区县,虽然城镇化水平较高,但由于重庆市近年来大力开展生态文明建设,此区域加快产业结构转型升级,使生态环境指标数值有所提高,单位面积产业产出值等正向生态经济指标出现大幅提升,同时单位地区生产总值能耗、单位地区生产总值用水量等负向指标大幅降低,从而在评价结果中表现出生态文明建设始终超前于城镇化的现象。

图3 2006年和2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展类型空间分布

从耦合协调发展类型来看,2006年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展涉及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ共四种类型,且以Ⅲ型为主。在全市38个区县中,有31个区县为Ⅲ型,生态文明建设超前于城镇化,二者高度拮抗,系统趋于衰退;有1个区县为Ⅱ型,生态文明建设同步于城镇化,二者低度拮抗,系统趋于优化;有5个区县为Ⅳ型,生态文明建设滞后于城镇化,二者低度磨合,系统趋于衰退;有1个区县为Ⅶ型,生态文明建设滞后于城镇化,二者低度协调,系统趋于衰退。2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展涉及Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ共三种类型,且以Ⅵ型和Ⅸ型为主。其中,有26个区县为Ⅵ型,生态文明建设超前于城镇化,二者低度磨合,系统趋于衰退;有1个区县为Ⅷ型,生态文明建设同步于城镇化,二者高度协调,系统趋于优化;有11个区县为Ⅸ型,生态文明建设超前于城镇化,二者低度协调,系统趋于衰退。

4 总结与讨论

总体来看,2006—2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化发展水平及其耦合协调特征可以归纳为:

(1)从综合水平看,2006—2016年,重庆市生态文明建设由低水平阶段整体提升至较高水平,生态文明建设已初显成效,但区域间差距不断拉大,空间格局呈“东高西低”特征。城镇化由起步阶段进入加速发展阶段,但各区县增速差异较大,城镇化发展差距进一步扩大,空间格局呈“西高东低”特征。

(2)从耦合协调阶段看,2006—2016年,重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调状态整体由拮抗阶段转向磨合阶段和协调阶段。2006年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展水平不佳,两系统各因子在相互作用过程以抑制作用为主,耦合协调状态整体处于拮抗阶段;2016年耦合协调发展水平整体提高,两系统各因子间相互促进作用增加,抑制作用减少,并形成了耦合协调状态处于协调阶段的主城高质量发展区域和处于磨合阶段的其他较大区域。

(3)从相对发展整体状态看,2006—2016年,重庆市生态文明建设整体超前于城镇化,但各区县形成原因差异较大。地处重庆市东北部的城口、巫溪等大巴山边缘各区县和地处重庆市东南部的武隆、石柱等武陵山边缘各区县,由于良好的自然本底条件和发展导向差异,使城镇化始终滞后于生态文明建设;而地处主城区及其周边区域的沙坪坝、大渡口、璧山等区县虽然城镇化水平较高,但由于产业结构转型升级,生态环境大幅改善,从而使生态文明建设始终超前于城镇化。

(4)从耦合协调发展类型看,2006—2016年,重庆市生态文明建设与城镇化耦合协调发展类型整体由Ⅲ型转向Ⅵ型和Ⅸ型。2006年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展涉及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ共四种类型,且以Ⅲ型为主;2016年重庆市各区县生态文明建设与城镇化耦合协调发展涉及Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ共三种类型,且以Ⅵ型和Ⅸ型为主。

本研究从生态环境、生态经济、生态社会三个维度和人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、空间城镇化四个维度构建重庆市县域生态文明建设与城镇化耦合协调评价指标体系,运用综合评价模型、耦合协调度模型及相对发展度模型,评价重庆市各区县生态文明建设与城镇化水平,测度其当前耦合协调状态,并判定耦合协调发展具体类型,初步揭示了重庆市县域生态文明建设与城镇化耦合协调关系。但与此同时,生态文明建设内涵丰富,城镇化发展因素多元,且两者自成体系又相互交织,关系复杂。本研究仅从整体视角分析了二者的耦合协调关系,而没有从更为细致的子系统层面进一步解构生态文明建设与城镇化的相互关系,但作为重要问题,值得在今后的研究中深入思考和探讨。

——重庆市大足区老年大学校歌