基于村落理念的村庄建设模式探讨

——以长沙市绿心地区为例

李建波

(长沙城市规划设计咨询有限公司,湖南 长沙 410000)

0 引言

改革开放以来,伴随着经济的迅速发展,我国农村的面貌发生了翻天覆地的变化,农民过上了现代化的生活。在南方丘陵地区,由于交通条件的极大改善,农民纷纷搬出或拆除老屋,在交通便利的地方建造新房。但随着新房越建越多,村庄也沿着道路改变了原有形态,变得越来越分散。许多地方的村落正在消失,取而代之的是田野山间星星点点的一栋栋住宅,加之住宅的设计、建造各具风格,乡村特有的风貌在逐渐消失。

农村是农民的家园,肩负着生产粮食和保留耕地的使命。大国博弈、全球通货膨胀的国际环境让耕地保护受到了高度重视——国家要求“严守18亿亩耕地红线”。然而松散的村庄对耕地保护是不利的,也带来了更多的基础设施建设负担(环卫设施、电力设施、给排水管网等)。因此,建设新的村落,让村庄重新聚合,具有十分重要的意义。

1 重新建设村落的必要性

一是保护耕地。村民住房聚集形成村落,整体上节约了乡村的建设用地,从而达到保护耕地的目的。二是保护生态环境。村民住房聚集形成村落,大大减少了村民住房与自然环境的接触,有利于生活污水集中处理排放、生活垃圾的统一收集,同时能将一些腾出来的土地恢复为生态用地。三是重塑乡村风貌。相较于一个松散的村庄,村落更能体现乡野田园的风貌,更能令人感受到人与自然的和谐关系。此外,村落更易形成良好的邻里关系,也更有利于塑造乡村人文风貌。

2 长沙市绿心地区村庄现状

2.1 长沙市绿心地区概况

长沙市绿心地区为长株潭绿心的长沙部分,占地面积为305.63 km,涉及岳麓区坪塘街道、雨花区同升街道和跳马镇、天心区暮云镇和浏阳市柏加镇5个乡镇(街道)。长株潭绿心地区是典型的丘陵地区,山丘、平地面积各占1/2。绿心地区作为长沙、株洲、湘潭3市的生态缓冲区,严格控制开发建设,整片区域划分为控制建设区、限制开发区和禁止开发区3部分,三者面积比为1.2∶4.5∶4.3,其中限制开发区基本上为村庄和农田。

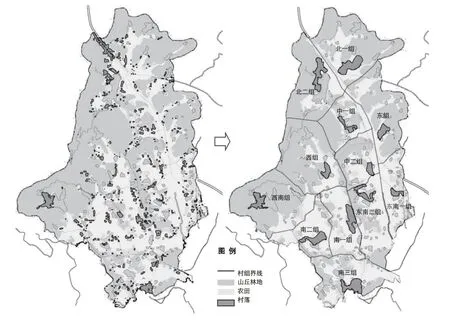

2.2 行政村划分

长沙市绿心地区范围内共37个行政村,按照绿心地区空间管控要求,将其划分为就地/近城镇化型、搬迁型、缩小型、聚居型和保留型5种类型,其中就地/近城镇化型村庄17个、搬迁型村庄2个、缩小型村庄8个、聚居型村庄5个、保留型村庄5个(见图1)。

图1 长沙市绿心地区村庄建设发展引导示意图

2.3 乡村肌理及风貌

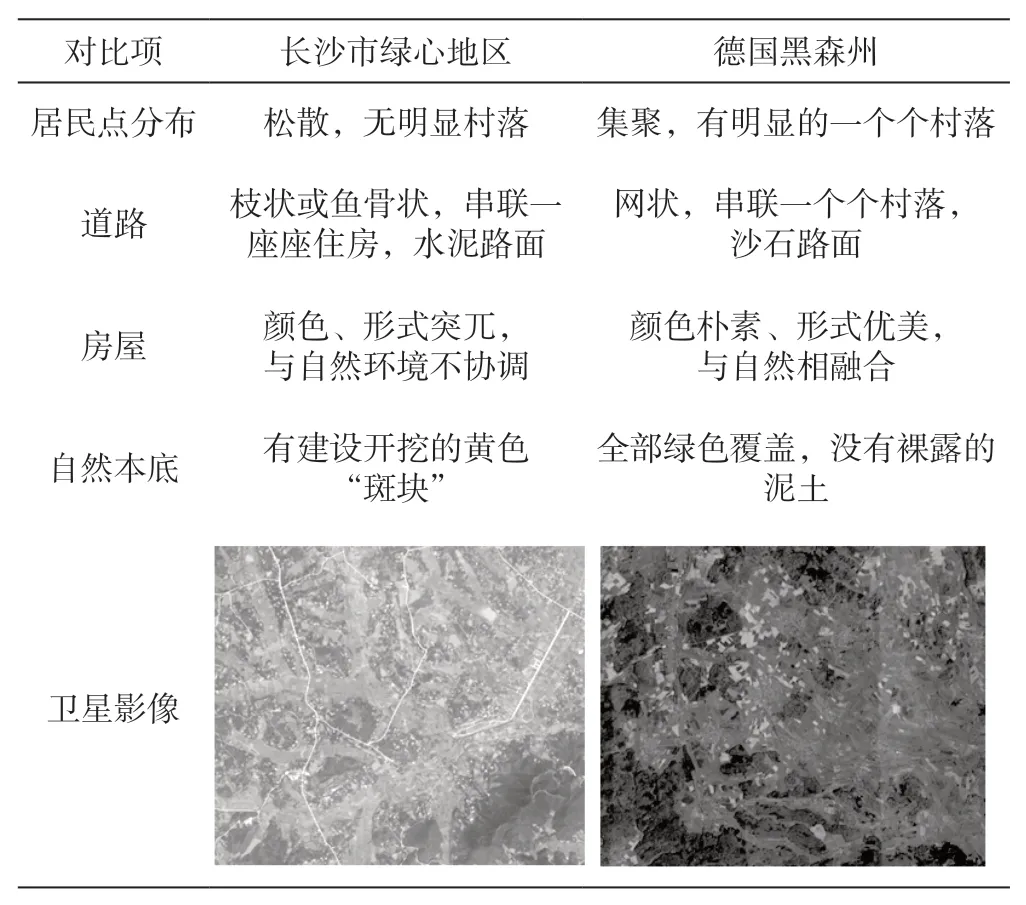

一是居民点分布。从平面上看,绿心地区居民点最大的特点就是分散,鲜有明显集中的村落。村民住房建在公路沿线和浅坡上,呈散点状分布于地势低平区域。二是道路呈现枝状或鱼骨状,结合地形尽量截弯取直,支干分明。三是房屋多为1~3层砖房,坡屋顶,正面贴瓷砖、背面和侧面抹水泥,颜色突兀,与周边自然环境缺乏协调性。四是自然本底遭到一定破坏。该区域大部分被树林、草地、水体所覆盖,但也存在不少因开挖建设而裸露泥土的“斑块”。整体上,绿心地区乡村肌理受到损害,风貌不佳,与德国黑森州的乡村相比较,问题更加明显(见表1)。因此,有关部门应向优秀的欧洲乡村学习,将松散的村庄重新聚合成村落。

表1 长沙市绿心地区与德国黑森州乡村肌理及风貌对比表

3 “细胞型”村庄建设模式

3.1 “细胞型”村庄的概念

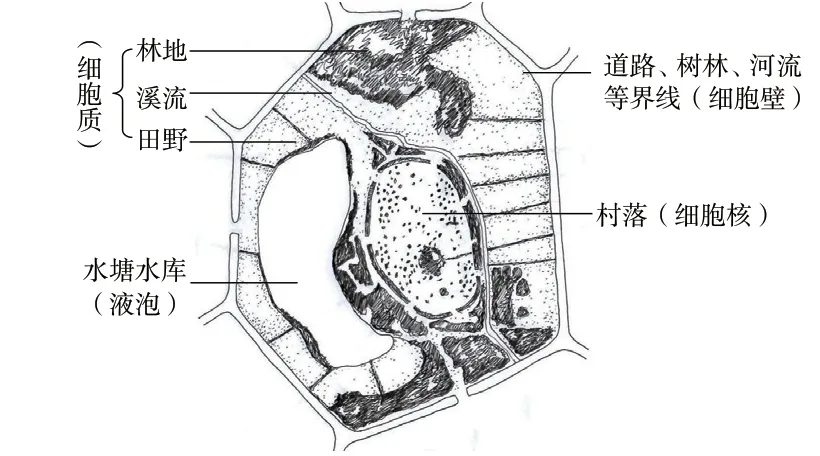

鉴于当前绿心地区村庄建设存在的弊病,借鉴欧洲乡村建设的优点提出村庄建设的“细胞模式”。将一个村庄整体视为一个“植物细胞”,村庄包括了村民聚居点(村落)及其周边的田野、山林、溪流水塘等自然本底。村落为“细胞核”,一个村庄对应一个村落;周边的田野、山林、溪流水塘等自然本底为“细胞质”;强化村庄与村庄之间的界线,一般以树林、道路、水域为界,即“细胞壁”(见图2)。这样形成村民住宅集中、田野连片、树林葱郁、溪流清澈的乡野特色,避免村民住宅的无序分散,节约村庄建设用地、保护耕地。

图2 “细胞型”村庄示意图

3.2 现有“细胞型”村庄

长沙市绿心地区现有的典型“细胞型”村庄之一为鹅洲村。“细胞型”村庄首先有明确的边界,鹅洲村的边界为湘江。鹅洲村居民点集中,全村只有一个村落,建在洲心的高地上。鹅洲村村落和边界之间有大片的树林、草地、田野、池塘等“乡野基质”,大面积的江滩形成开阔的旷野(见图3)。

图3 “细胞型”村庄——鹅洲村

3.3 “细胞型”村庄各类用地比例

参照欧洲的村庄,村庄建设用地比例一般为10%。从绿心地区土地利用规划来看,村庄建设用地25.22 km、耕地100.34 km、山林地113.14 km、水域27.80 km。若将林地、耕地和水域作为村庄这一“细胞”的基质,称为乡野用地,则绿心地区村庄建设用地与乡野用地之间的比例为25.22∶241.28≈1∶9,村庄建设用地、耕地、林地、水域之间的比例约为1.0∶3.7∶4.3∶1.0,村庄建设用地比例为10%。

根据长沙市绿心地区土地利用现状,村庄建设用地18.28 km、耕地106.37 km、山林地137.05 km、水域20.85 km,村庄建设用地、耕地、林地、水域之间的比例约为0.7∶3.8∶4.8∶0.7,村庄建设用地比例为7%。

取规划和现状的平均值,则长沙市绿心地区村庄建设用地21.75 m、耕地103.36 km、山林地 125.1 km、水域24.33 km,村庄建设用地、耕地、林地、水域之间的比例为0.8∶3.8∶4.6∶0.9,村庄建设用地比例为8%(见图4)。

图4 长沙市绿心地区“细胞型”村庄各类用地比例示意图

3.4 村落规模

按照人口规模划分等级,1 000人以上为特大型村落,600~1 000人为大型村落,200~600人为中型村落,200人以下为小型村落。按照人均村庄建设用地100.0 m计算,大型村落用地规模不少 10 hm,大型村落为6.0~10.0 hm,中型村落为2.0~6.0 hm,小型村落小于2.0 hm(见表2)。

表2 村落规模分类

3.5 户均村庄建设用地

按照一户一块宅基地来布局村庄住宅总平面,假定每户6人(三世同堂、一对成年夫妻带2个小孩和2位老人),人均住宅面积40 m,则每户需住宅面积240 m,住宅为2层,则每层面积120 m。从节地角度考虑,将住宅分3种类型进行总平面布置(见图5)。

图5 3种住宅总平面示意图

一是独栋型。住宅尺寸按12.0 m×10.0 m计算,两侧各留3.0 m退让距离以确保6.0 m消防通道间距,设前院后院进深分别为7.0 m、5.0 m,住宅前为6.0 m车行道,后为4.0 m步行道。二是单侧拼接型。住宅尺寸按12.0 m×10.0 m计算,一侧为拼接墙,一侧留4.0 m退让距离,设前院后院进深分别为6.0 m、4.5 m,住宅前为5.0 m车行路,后为4.0 m步行路。三是双侧拼接型。住宅尺寸按8.0 m×17.0 m计算,中间留出4.0 m×4.0 m的天井,两侧均为拼接墙,设前院后院进深分别为5.0 m、4.5 m,住宅前为5.0 m车行路,后为4.0 m步行路。在建筑面积一样的前提下,3种类型住宅的占地面积分别为独栋型396 m、单侧拼接型328 m、双侧拼接型212 m(见表3)。其中,基底面积计算需要将半个外墙厚度(0.12 m)和基底边宽(0.03 m)考虑进去,即基底面积=(住宅面宽+ 墙体厚度/2+0.30)×(住宅进深+墙体厚度/2+ 0.30)=(住宅面宽+0.42)×(住宅进深+0.42)。

表3 3种类型住宅用地面积

3.6 村落模型

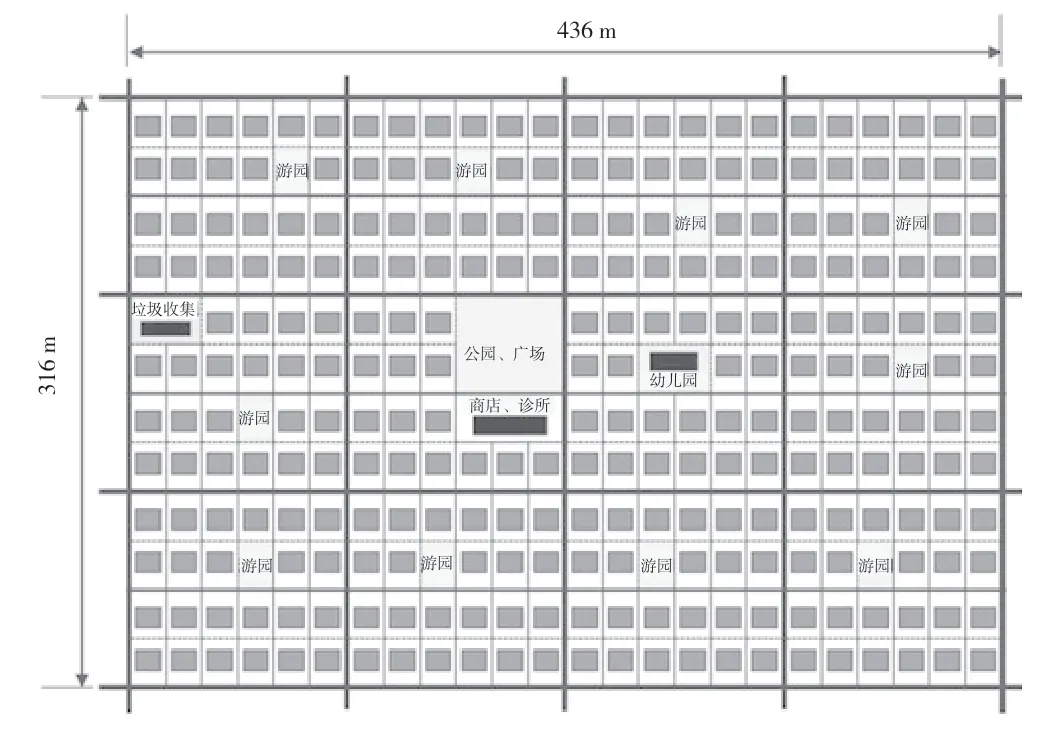

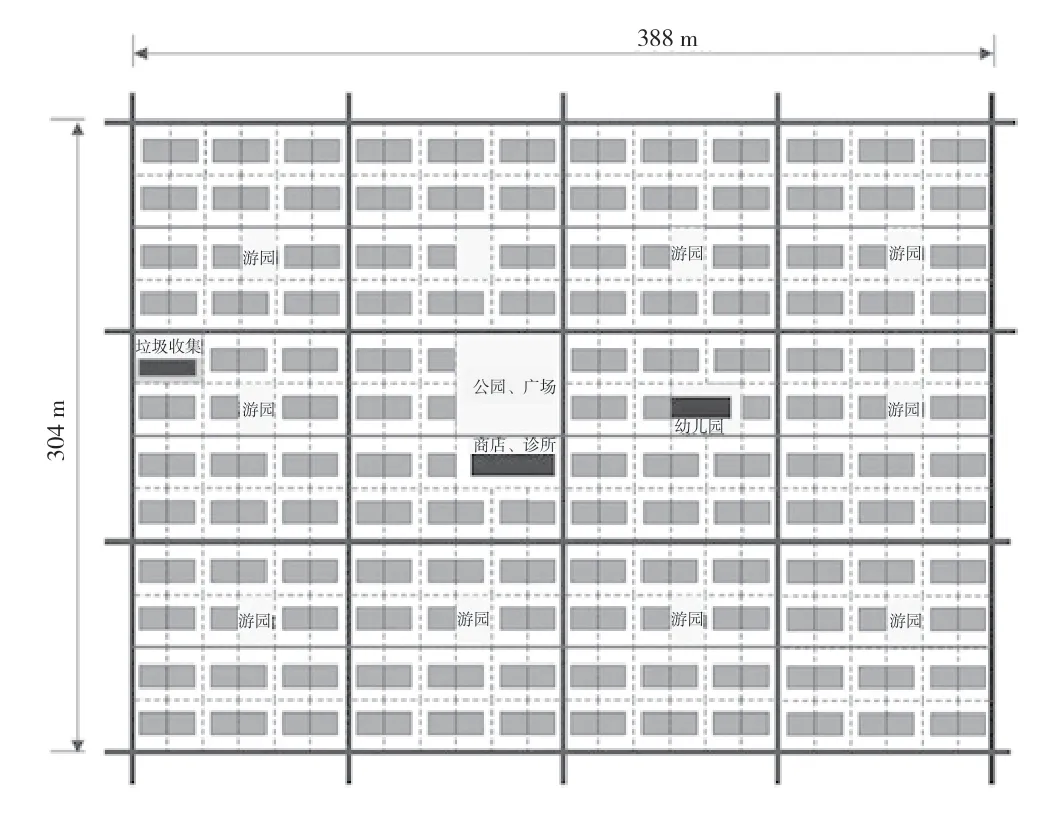

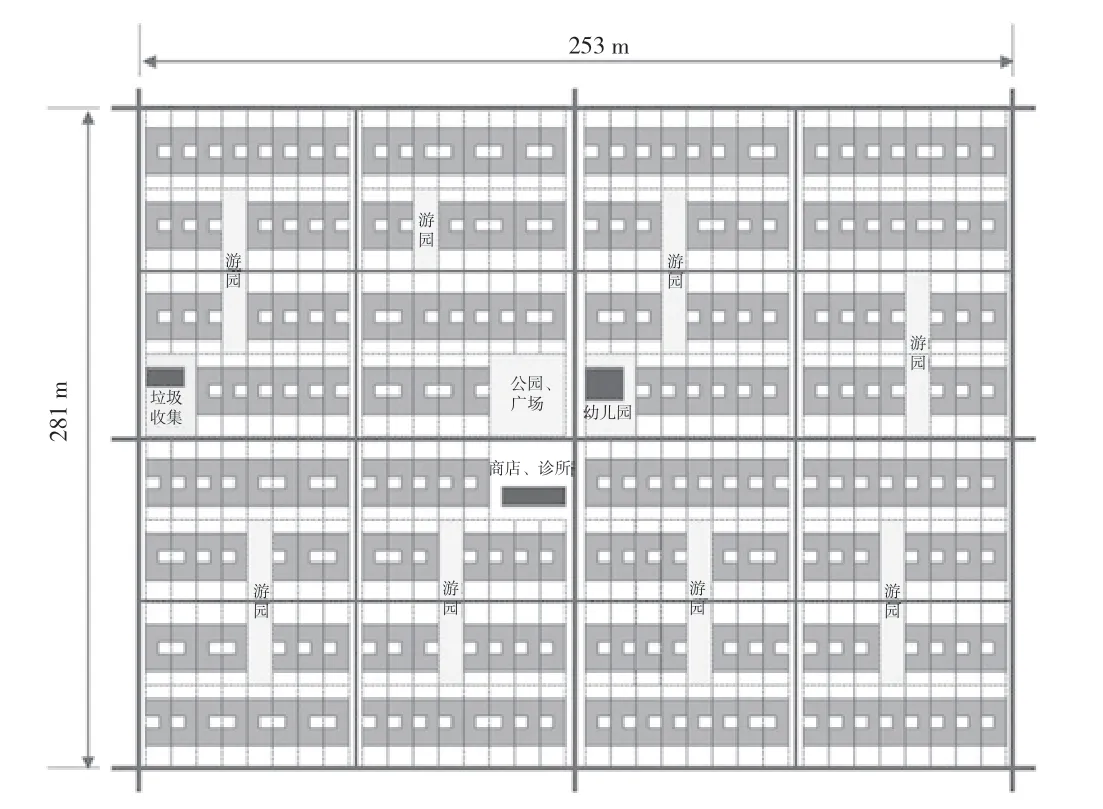

假定村落建设用地土地平整,没有自然物的限制,每个村落配置绿地、商店、诊所、垃圾收集点,外围路宽10 m,并配置幼儿园。3种类型住宅各自拼接成3种村落布局模型:独栋型村落东西长436 m、南北长316 m,布置住户265户(见图6);单侧拼接型村落东西长388 m、南北长304 m,布置住户265户(见图7);双侧拼接型村落东西长281 m、南北长253 m,布置住户231户(见图8)。

图6 独栋型村落布局模式图

图7 单侧拼接型村落布局模式图

图8 双侧拼接型村落布局模式图

3个村落模型的人均用地面积均小于100 m(见表4),均符合国家《城乡用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011),达到了节约用地的目的;双侧拼接型村落模型人均用地面积小于55 m,是一种极致节地的建设方式。实际建设中,村庄村落会受到现状地形、地物的限制,人均用地面积会有所增加,可乘以1.1~1.3的系数。

表4 3种村落模型数据对比

4 “细胞型”村庄的规划示例

4.1 规划步骤

一是确定村落位置。结合居民点现状分布情况,村落位置应选择在居民点相对集中的区域,且尽量不占耕地和山林地。二是规划道路。结合现状,因地就势规划串联各村落村庄内部道路,形成乡村道路网。三是划定村组边界。以村落为核心,以山林、水体、道路等明显标志物为界线,将一个行政村划分为若干村组。四是按照耕地面积调整各村组的村落规模。一般采用线性规划的“表上作业法”,以搬迁量最小为原则,形成最优调整方案,保证每个村组人均耕地面积一致。五是布置公共设施。主要布置各个村组公用的公共设施,如小学、敬老院等。六是设计村落总平面。结合现状建设及村民搬迁情况,合理划分宅基地,布置村落总平面。

4.2 规划示例——跳马村

雨花区跳马镇跳马村位于长沙市绿心地区中部,规划为聚居型村庄。该村属典型丘陵地貌,地形北高南低,北部山林居多,南部农田为主。跳马村总用地面积1 058.0 hm,其中村庄建设用地55.4 hm、林地520.7 hm、水域65.9 hm、耕地416.0 hm,村庄建设用地占比5.2%。现状村庄布置在山丘和田野的接合部,整体布局分散,较大的居民点沿县道布局。运用“细胞型”村庄建设模式(仅展现村落位置及其总平面图),以道路、山林为界,将跳马村划分为12个村组,即建设12个村落,集中布置村民住宅,村庄建设用地总面积保持不变(见图9)。

图9 跳马村村落聚合示意图

跳马村村庄建设用地比例为5.2%,其各村组的各类用地情况不同,村落面积比例有较大差别,其范围为2.4%~10.9%(见表5)。

表5 跳马村各组村落面积

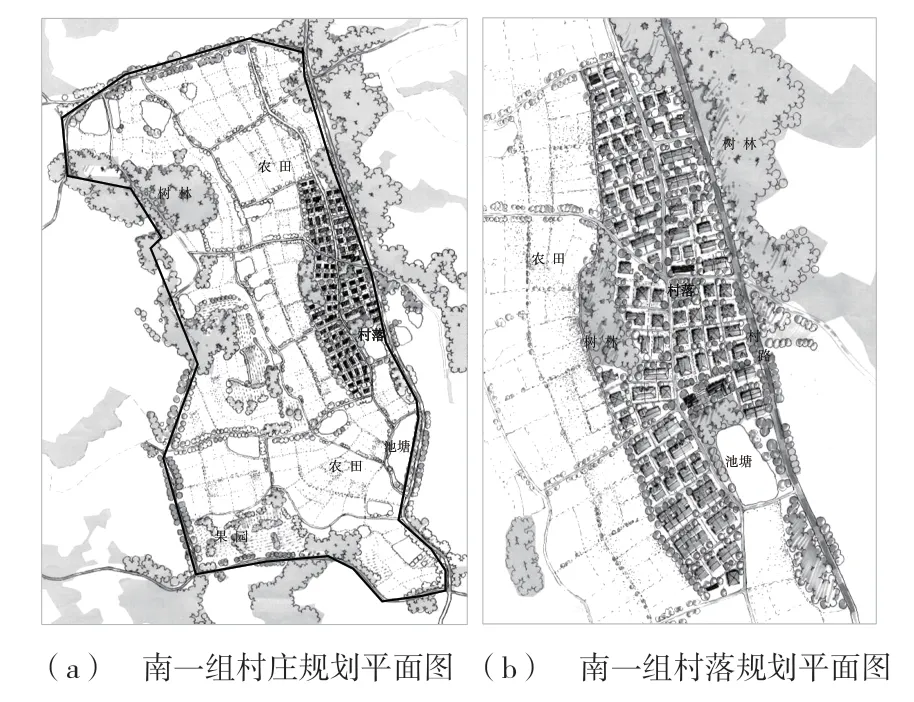

村庄平面布局与设计以南一组为例进行分析。该村组地势平坦,属于农田集中区域,将村落布置于村庄现有住房最多的东部,紧靠村道,依丘傍田(见图10a)。村落以宅基地划分为基础、结合地形地貌进行设计,尽可能地保留现有的树林和池塘,塑造村落景观(见图10b)。

图10 跳马村南一组村落建设示意图

5 建设“细胞型”村庄的建议

一是制定和完善耕地、宅基地置换相关政策。各个村组要结合居民人数来确定,既要保证已有居民的利益不受侵害,也要确保迁入村民的原宅基地面积和耕地面积不受损。二是增加对农村地区公共事业的投入。一方面,要想使松散的村庄重新集聚,需要政府的引导和投资;另一方面,加强村落的配套公共设施建设有利于吸引周边村民的迁入。三是改进村庄规划思路。在村庄规划中要避免传统的城市规划思维,应追求乡村独有的特色,各个村或者各个村落要有自己的特色,避免乡村城市化。